Экологосберегающие технологии сейсморазведки при отработке труднодоступных территорий и транзитных зон

Автор: Рошмаков Ю.В., Столбова Т.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 (15), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются экологосберегающие технологии проведения сейсморазведочных работ в условиях труднодоступных территорий, основанные на использовании малогабаритного бурового оборудования, позволяющего проводить съемку в самых сложных орогидрографических условиях без потери геологической и экономической эффективности исследований.

Экологосберегающая сейсморазведка, труднодоступные территории, малогабаритное буровое оборудование, транзитные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/147200817

IDR: 147200817 | УДК: 550.834.5

Текст научной статьи Экологосберегающие технологии сейсморазведки при отработке труднодоступных территорий и транзитных зон

На современном этапе развития общества экологическая чистота производства, сохранение окружающей среды и естественных природных факторов являются первостепенными задачами для всех видов человеческой деятельности, в том числе и для исследований земных недр геофизическими методами. Поэтому не случайно, что в последнее время при производстве сейсморазведочных работ на первый план выходит сохранение лесных массивов, требующее ограничения применения тяжёлой автомобильной и тракторной техники.

Применительно к Западному Уралу, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей, т.е. тех регионов, где в основном ведет работы ОАО «Пермнефтегео-физика», условия отработки площадей крайне сложны из-за высокой залесенно-сти местности (от 60 до 100%), частичной заболоченности, изрезанности предгорного рельефа, а также наличия многочисленных рек, ручьев и оврагов. Все эти факторы приводят к тому, что обширны е

территории доступны для сейсморазведки только зимой и лишь некоторые – зимой и летом. Кроме того, для проезда тяжелого автотранспорта, на котором смонтировано традиционное геофизическое оборудование, в лесных районах требуется практически повальная вырубка деревьев – ширина трасс профилей при этом должна быть как минимум 4 – 6 м (рис. 1), а наличие предгорного рельефа обуславливает необходимость буксировки техники тракторами. На болотистых участках, где лесной массив, как правило, угнетен, возникают другие трудности. Вследствие их плохого промерзания, особенно на открытых болотах (соляной карст), тяжелая техника не в состоянии передвигаться по местности даже после месячной укатки снежного покрова и морозной зимы (рис. 2).

Помимо перечисленных поверхностных условий, ограничивающих возможности проведения сейсморазведки, неблагоприятным фактором для возбуждения упругих колебаний, особенно в центральных районах Пермского края, является строение зоны малых скоростей (ЗМС), представленное переслаивающимися трещиноватыми мергелистыми известняками с алевролитами и аргиллитами.

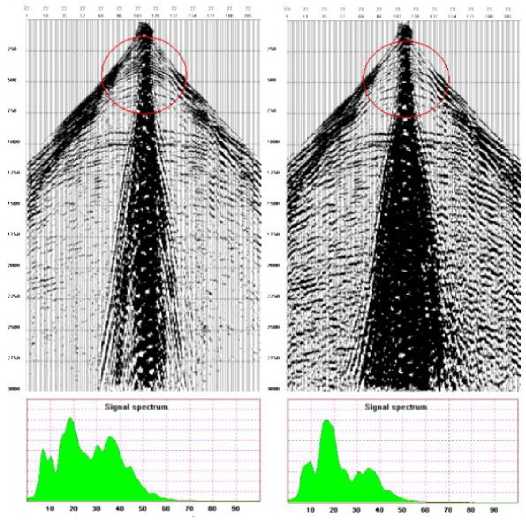

Рис. 1. Подготовка трасс профилей в лесной местности

Рис. 2. Подготовка трасс профилей на заболоченном участке

На современном этапе сейсморазведка 3D в Прикамье направлена главным образом на детализацию геологического строения нефтяных месторождений. При этом используются уплотненные системы наблюдения с расстоянием между профилями 200 - 300 м и шагом между пунктами возбуждения и приема 50 м, 25 м. При такой методике работ для исследования 100 км² площади, залесенной на 60%, с применением традиционных источников возбуждения (вибраторов или взрывов с бурением скважин крупногабаритными бу- ровыми станками) только под прокладку трасс профилей возбуждения требуется вырубка свыше 80 га леса, что связано с большими экономическими затратами и нарушением экологической обстановки. В создавшейся ситуации такие площади становятся зонами, труднодоступными для исследований.

Для освоения подобных территорий [3] специалистами ОАО «Пермнефтегеофи-зика» был предложен способ проведения сейсморазведки, основанный на использовании малогабаритного бурового оборудования с оригинальными конструкторскими, техническими и методическими решениями (получен патент Федерального института промышленной собственности) [1]. При этом работы могут проводиться практически круглогодично, без снижения геологической и экономической эффективности исследований, а негативное воздействие на природу резко уменьшается.

Работы по технологии, получившей название «экологосберегающая сейсморазведка» [6], проводятся по визирам шириной до 1 м с использованием малогабаритных буровых установок УБШМ-1-13 и возбуждением упругих колебаний малыми зарядами 0.100 - 0.400 кг в скважинах глубиной 1.5 - 8 м. Для зимних работ установки смонтированы на санях и буксируются снегоходами «Буран» (рис. 3,а). Для работы летом Курганским заводом «Авторемонт» в содружестве со специалистами ОАО «Пермнефтегеофизика» были сконструированы для буровых установок самоходные шасси ШС-3 (рис. 3,б). При этом все наземное сейсмическое оборудование переносится и раскладывается либо вручную, либо с использованием таких же самоходных шасси, а в зимних условиях – на снегоходах «Буран».

Зарядка скважин малыми зарядами и взрывание производятся в пешеходном варианте с применением переносных блоков управления. Использование малых зарядов практически не вызывает деформации грунтов, вся энергия идет на образование упругой сейсмической волны.

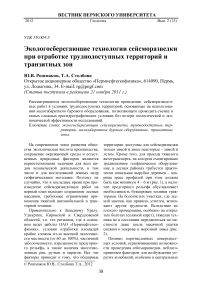

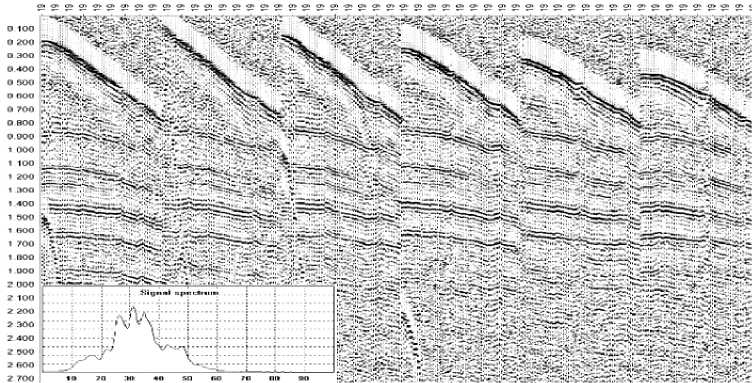

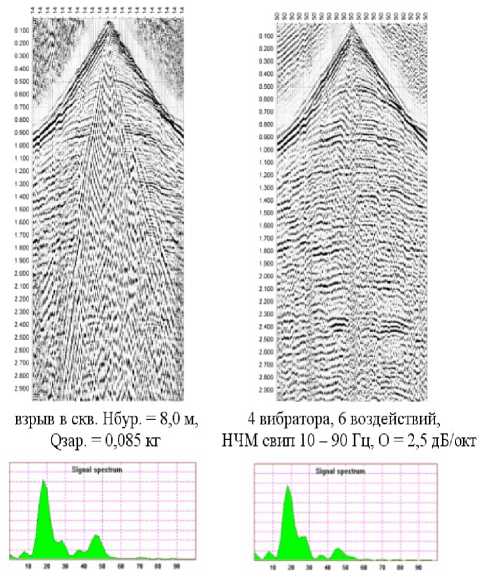

При взрывах скважины укупориваются шламом от бурения, и выбросов газов на поверхность не происходит. Опыт работ «Пермнефтегеофизика» в рамках эколо-госберегающей технологии показал, что использование зарядов с минимальным весом не только снижает их вредное воздействие на окружающую среду, но и позволяет получать более высокочастотную, а значит и более разрешенную сейсмическую запись (рис. 4).

Разработанная технология предназначалась в первую очередь для залесенных территорий, предгорного рельефа и от- крытых болот. При этом учитывалось, что проведение сейсморазведочных работ оказывает воздействие:

– на растительность (рубка леса);

– почвенный покров (воздействие транспорта, бурение скважин);

– поверхностные и грунтовые воды (воздействие буровзрывных работ);

– фауну (влияние шумов, создаваемых двигателями транспортных средств и взрывами);

– атмосферу (выбросы продуктов сгорания бензина и дизтоплива, взрывчатых веществ).

Рис. 3. Облегченная буровая установка УБШМ-1-13: а – транспортируемая снегоходом; б – на самоходном шасси

Рис. 4. Сравнение записи, полученной при проведении работ 2D на одном и том же пикете возбуждения: а – вес заряда Q = 0.085 кг; б – вес заряда Q = 0.200 кг . Н бур . = 8 м (Удмуртская Республика, 2010 г.)

Перечисленные факторы воздействия на окружающую среду в предложенной технологии хотя и присутствуют, но минимизированы до такой степени, что разрешительные органы санкционируют проведение изыскательских работ без каких-либо препятствий и задержек, поскольку:

– вырубка лесов практически прекращена, производится лишь расчистка трасс (шириной до 1 м) от подроста, взрослые деревья не вырубаются (рис. 5), и готовятся трассы только для подъезда сейсмостанции;

Рис. 5. Фрагмент отработанного профиля возбуждения

– почвенный покров не нарушается, возможно лишь некоторое уплотнение верхнего почвенного слоя без образования колеи;

– верхние грунтовые воды не подвергаются воздействию при бурении скважин глубиной до 8 м;

– шум при использовании малогабаритных буровых комплексов не беспокоит представителей фауны;

– максимально снижен вес заряда (менее 0.1 кг), с его полной укупоркой грунтом.

В настоящее время на территории Пермского края, Свердловской области и Удмуртской Республики с помощью этой технологии уже изучено 36 площадей 3D (~ 3000 км²) и 5 площадей 2D (~ 3000 пог. км).

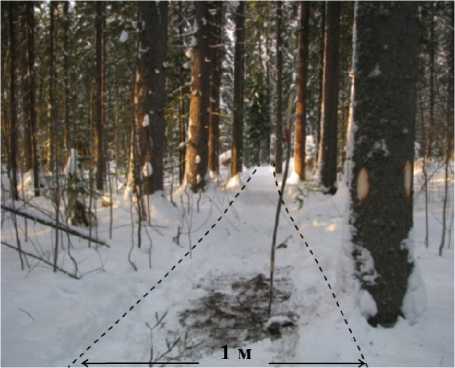

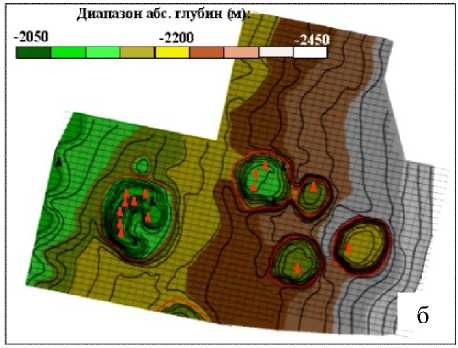

Особенно эффективна экологосбере-гающая технология для выполнения сейсморазведочных работ 3D, т.к. позволяет, несмотря на самые сложные орогидро-графические и сейсмогеологические условия, отрабатывать площади с минимальными отклонениями от проектной схемы. На рис. 6, а приведен фрагмент съемки, отработанной в сложных ситуационных условиях практически по регулярной сети профилей без вырубки леса. Площадь в тектоническом отношении находится вблизи Передовых складок Урала (ПСУ), в морфологическом отношении представляет собой всхолмленную равнину, изрезанную долинами рек с крутыми берегами, сильно заболоченную, залесенную почти на 100%. Несмотря на все перечисленные факторы, разнос пикетов возбуждения выполнялся только в пределах населенного пункта, в южной части съемки.

Рис. 6. Залесенная и заболоченная площадь вблизи ПСУ (2007 г.): а – фрагмент сети отработанных профилей 3D; б – структурный план целевого горизонта и рекомендованные к бурению скважины

Использованная методика полевых работ позволила в крайне неблагоприятной сейсмогеологической обстановке получить высокоинформативные исходные данные, выполнить структурные построения и рекомендовать к бурению 14 разведочных скважин (рис. 6, б).

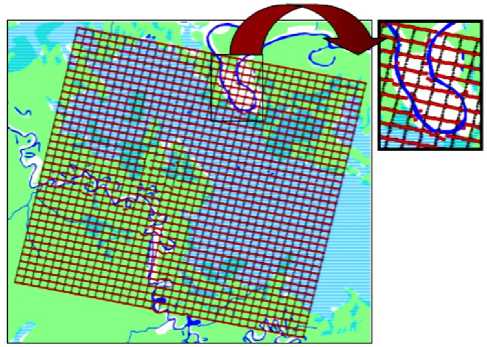

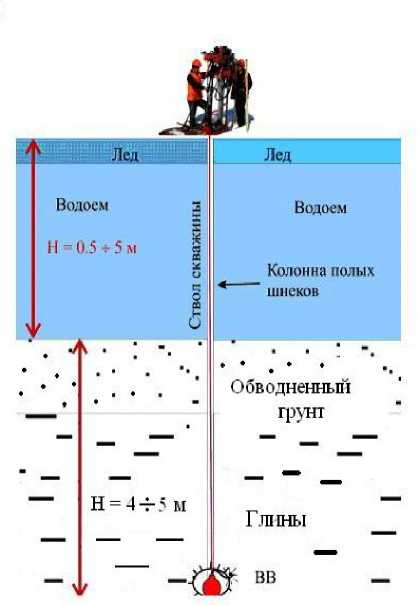

Экологосберегающая технология наиболее приемлема и для отработки открытых непромерзающих болот. По результатам применения в производственных условиях она оказалась единственно оптимальной из всех существующих для подобных условий. Показательным примером является съемка 3D, выполненная на севере Пермского края зимой 2005 г. в условиях открытого болота (рис. 7, а), глубина которого составляла от 2 до 6 м. В качестве источников возбуждения использовались взрывы в скважинах глубиной 6 – 8 м. Бурение скважин осуществлялось малогабаритными буровыми установками с обязательным условием: скважина должна была вскрыть придонную часть, представленную глинистыми отложениями, куда через полые шнеки погружались заряды весом до 0.2 кг. Съемка выполнена с минимальными отклонениями пунктов возбуждения от регулярных проектных линий профилей. В результате проведенных сейсморазведочных работ получены информативные данные, позволившие выполнить структурные построения по основным отражающим горизонтам (рис. 7, б) и оценить запасы нефти. Рекомендовано бурение 10 разведочных скважин.

Следует отметить, что в процессе широкого внедрения экологосберегающей технологии выявились и проблемы, которые возникают из-за неоднородного строения зоны малых скоростей (наличие плотных и рыхлых глинистых пропластков, торфяников, песков). Общеизвестно, что изменчивость ЗСМ приурочена к характерным формам рельефа, смене ландшафта, литологии и возрасту пород. Опыт работ показывает, что за исключением Передовых складок Урала (выход высокоскоростных карбонатных пород на поверхность) основная территория Прикамья характеризуется переслаиванием песчано-глинистых известково-мергелистых отложений и, следовательно, наличием волноводов, крайне неблагоприятных для возбуждения в них упругих колебаний. Задача специалистов, выполняющих полевые работы, заключается в том, чтобы избежать попадания точечного сверхмалого заряда (0.1 – 0.4 кг) в такие условия. Следовательно, глубина скважины должна быть различной на площади исследований (1.5 – 8 м), и выбор её должен диктоваться только размещением заряда в уплотненных глинистых образованиях. Обязательным условием является хорошая укупорка скважин.

а

Рис. 7. Площадь, отработанная на открытом болоте (2005 г.): а – ситуация на местности, совмещенная с сетью отработанных профилей 3D; б – структурный план и рекомендованные к бурению скважины

б

Рис. 8. Фрагмент типовой сейсмограммы 3D (ARU, FILTER). Группа из 3 скв., Н бур . = 2.8 м, суммарная величина заряда Q зар . = 3×0.085 кг. Кедровский л.у. (Свердловская обл., ПСУ)

Принято считать, что при выборе оптимальных условий возбуждения заряд должен размещаться на ¼ длины волны ниже подошвы ЗМС. Практика показала, что от этой традиции можно отойти, если точно известна глубина залегания уплотненных глинистых пород, являющихся благоприятными для возбуждения упругих колебаний. Так, например, известно, что «малые заряды (менее 0.5 кг) в мелких скважинах (1.5 – 3.0 м) во многих случаях дают превосходные результаты» [4], и это не раз подтверждалось сейсморазведочными работами, выполненными ОАО «Пермнефтегеофизика» в Пермском крае и других регионах (рис. 8).

Определение оптимальных условий для размещения заряда – непростая задача. Её решение видится в тщательном описании литологического строения ЗМС при бурении взрывных скважин и оповещении персонала буровзрывных бригад о недопустимости размещения заряда в рыхлых отложениях. При этом следует или проходить рыхлые отложения, или останавливать бурение скважины над ними. При необходимости – использовать группирование скважин.

Естественно, что помимо перечисленного необходим обязательный периодический геологический контроль на стадии экспресс-обработки данных: статистический анализ амплитуд, частот, соотноше- ний сигнал-помеха в зависимости от поведения рельефа, изменения литологии и возраста пород.

Методической задачей выбора оптимальных условий размещения заряда видится разработка простого наземного инструментального способа определения глинистых пропластков для размещения в них малых зарядов. Неплохие результаты дает в этом смысле применение системы «Георадар», однако при всех ее достоинствах существует ряд труднопреодолимых недостатков: нестабильность работы в условиях повышенной влажности и низких температур, громоздкость и низкая производительность аппаратуры.

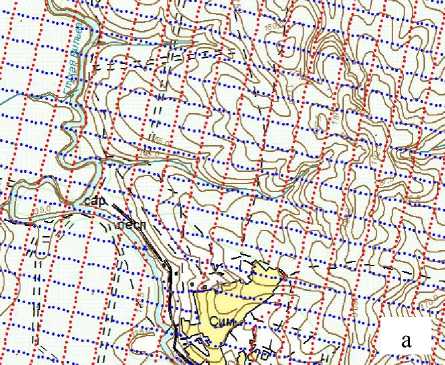

Отметим еще один аспект использования экологосберегающей технологии. Если на труднодоступных площадях выбор источника возбуждения, без сомнения, происходит в пользу взрывов в скважинах, пробуренных с помощью облегченной буровой техники, то на площадях с различными ландшафтными условиями экономичнее планировать комбинированные источники: взрывные – на труднодоступных залесенных участках и вибрационные – на остальной части площади [7]. Такой подход к выбору источника возбуждения позволяет экономить время, высвобождать людские ресурсы и средства, а, кроме того, позволяет отрабатывать те участки площади (населенные пункты, промышленные коммуникации и т.д.), где проведение буровзрывных работ заведомо невозможно. При прохождении участков профилей, отрабатываемых различными источниками возбуждения, обязательным условием должен быть повтор (перекрытие) по пунктам возбуждения. Достаточным перекрытием для сопоставления нуль-фазовых характеристик сигнала (вибраторы) и минимально-фазовых характеристик сигнала (взрывы в скважинах) могут быть 1 - 2 пикета, продублированные различными источниками возбуждения (рис. 9).

б

а

Рис. 9 . Сопоставление сейсмограмм на одноименном пункте возбуждения: а – взрыв в одиночной скважине с глубиной бурения Н бур = 8 м. Величина заряда Q = 0.085 кг; б – группа вибраторов (4 установки), НЧМ свип 10– 90 Гц, О = 2.5 дБ/окт , 6 воздействий (Удмуртская Республика, 2010 г.) (Свердловская область, ПСУ, 2008.)

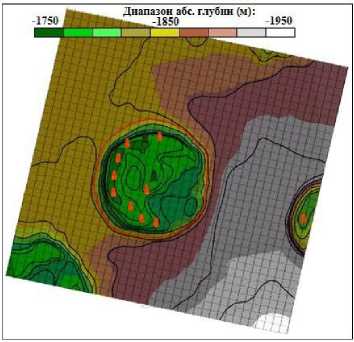

Естественным продолжением эколо-госберегающей сейсморазведки явилось создание еще одной ее модификации, позволяющей вести работы в транзитных зонах и на заводненных территориях [8]. Основу этой технологии составляют взрывы зарядов сверхмалого веса, располагаемые в скважине в придонной части покрытого льдом водоема (рис. 10).

Малогабаритная буровая установка

Рис. 10. Технология донной сейсморазведки

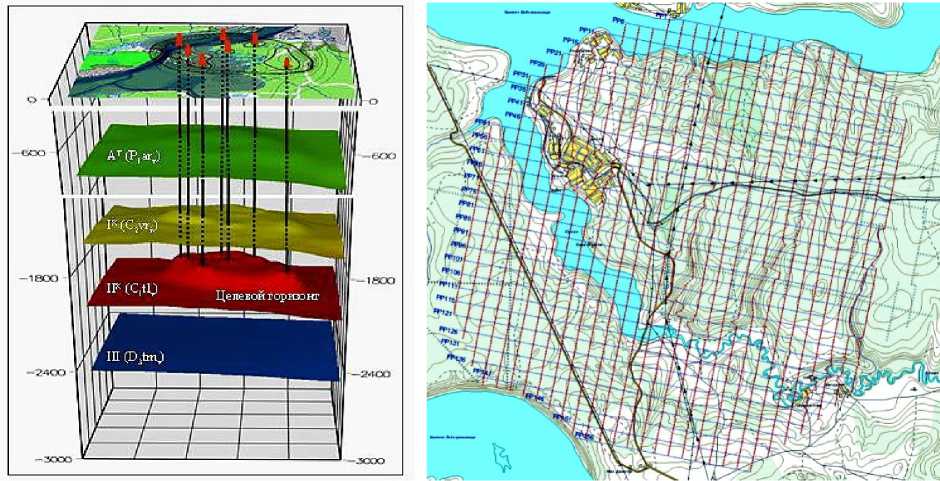

Бурение осуществляется с применением того же комплекса малогабаритной техники и бурового оборудования, который используется при экологосберегаю-щей технологии работ, с погружением зарядов на забой через полые шнеки диаметром до 60 мм. Данный вид исследований, впервые апробированный на Кондас-ской площади [5] (Пермский край), позволил состыковать речные и сухопутные профили, отработать участки залива, покрытые «мелкой водой» (глубины от 0 до 5 м), и открыть крупный перспективный объект амплитудой 122 м и площадью 32.5 км² (рис. 11). В настоящее время эта технология, получившая название «донная сейсморазведка», официально зарегистрирована и получила статус изобретения [2].

Рис. 11. Структурная модель целевого горизонта . Зырянская структура (Пермский край, 2009 г.)

Рис. 12. Схема отработанных профилей 3D и ситуационный план местности (Ильичевское месторождение, 2010 г.)

В зимний сезон 2010 г. на территории Пермского края (Ильичевская площадь) в очень сложных морфологических условиях (высокая залесенность, резкопересеченный рельеф, слияние 3 рек) были проведены работы 3D (рис. 12), где технология донной сейсморазведки еще раз под-

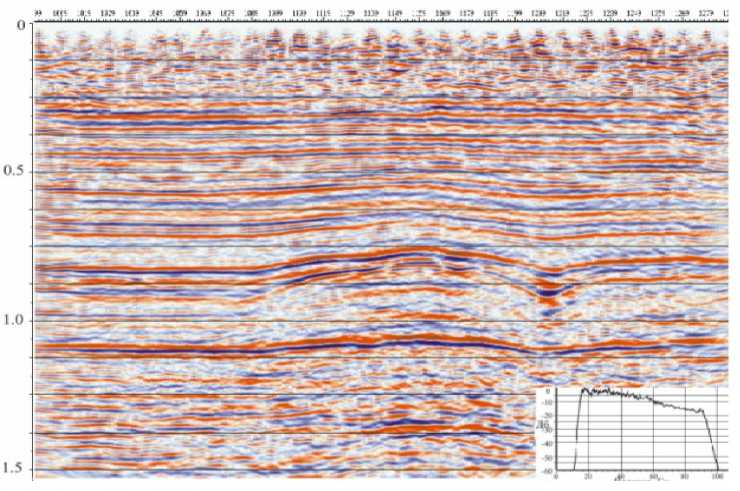

По результатам проведенных исследований на Ильичевском месторождении было детализировано строение Заливной структуры (рис. 13), пересчитаны и уточнены извлекаемые и перспективные запасы УВ категории С1 + С2 + С3.

твердила свою жизнеспособность.

Рис. 13. Фрагмент вертикального среза куба скоростей после процедуры глубинной миграции (Ильичевское месторождение, 2010 г.)

В заключение необходимо отметить, что в результате проведения сейсморазведочных работ с применением экологосбе-регающей технологии во всех без исключения случаях были получены хорошие геологические результаты, а главное – исследованы территории, где сейсморазведка по общепринятой технологии невозможна. Примерами успешного решения поставленных геологических задач на труднодоступных территориях являются работы по технологии 3D на месторождениях им. Архангельского, Маговском и Гагаринском, а также на многих других площадях Пермского края, Свердловской области и Удмуртской Республики. В результате уточнены структурные планы целевых горизонтов и выявлены новые объекты, уточнены контуры и размеры залежей углеводородов, рекомендованы десятки скважин для глубокого бурения.

Необходимо отметить, что стоимость работ по экологосберегающей технологии выше приблизительно на 10% по сравне- нию с традиционными методами. Однако при этом на столько же уменьшаются расходы на аренду земель, рекультивацию и возмещение ущерба землепользователям. Кроме того, существенно сокращается количество ранее недоступных для сейсморазведки участков (заказники, водозаборы, территории, залитые водой, промзоны и др.), и значительно облегчается получение разрешений на производство работ. При этом соблюдение проектной системы размещения точек возбуждения и приёма колебаний повышает эффективность извлечения полезного сигнала и точность сейсмических построений.

Список литературы Экологосберегающие технологии сейсморазведки при отработке труднодоступных территорий и транзитных зон

- Лаптев А.П., Саловский В.А., Ланцев В.Ф. и др. Пат. 61894 Российская Федерация. Транспортабельный комплекс оборудования для проведения трехмерных сейсморазведочных работ 3D//Бюл. №7 от 31.07.2006.

- Лаптев А.П., Саловский В.А., Ланцев В.Ф. и др. Пат. 2369882 Российская Федерация. Способ сейсмической разведки//Бюл. №28 от 10.10.2009.

- «Пермнефтегеофизика» осваивает труднодоступные районы Западного Урала//Oil&Gas Eurasia. 2007/2008. №12/1. С. 13-14.

- Притчетт У. Получение надежных данных сейсморазведки. М.: Мир., 1999. 183 с.

- Рошмаков Ю.В., Столбова Т.А., Лаптев А.П. и др. Технологии сейсморазведки при подготовке объектов в транзитных зонах//Технологии сейсморазведки. 2010. №2. С. 85-89.

- Столбова Т.А., Ланцев В.Ф., Рошмаков Ю.В. Экологосберегающая технология сейсморазведки в труднодоступных районах//Там же. 2009. №4. С. 83-88.

- Столбова Т.А., Рошмаков Ю.В., Неганов В.М. О необходимости предпроектных исследований перед постановкой сейсморазведочных работ 3D//Там же. 2010. № 4. С. 86-90.

- Саловский В.А., Ланцев В.Ф., Рошмаков Ю.В., Лаптев А.П. Донная сейсморазведка в Прикамье//Приборы и системы разведочной геофизики. 2009. №3. С. 5-6.