Экономическая эффективность функционирования овощеводческого подкомплекса АПК Краснодарского края

Автор: Кравченко Николай Петрович, Иванов Вячеслав Александрович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано современное состояние и дана оценка эффективности производства овощей, выявлены тенденции развития овощеводческого подкомплекса АПК Краснодарского края

Овощеводческий подкомплекс апк, краснодарский край, урожайность, экономическая эффективность, технико-технологическая модернизация, перспективы развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14933069

IDR: 14933069

Текст научной статьи Экономическая эффективность функционирования овощеводческого подкомплекса АПК Краснодарского края

За период с 1990 по 2009 гг. овощной подкомплекс Краснодарского края претерпел кардинальные изменения. Из крупномасштабной, высокотехнологической и специализированной отрасли овощеводство превратилось в мелкотоварное, резко сократилось производство овощей в крупных специализированных хозяйствах. Как следствие, произошел переход от промышленных высокомеханизированных технологий к элементарным способам выращивания и уборки овощей. На этом фоне растет себестоимость продукции, нестабильна рентабельность производства, крайне низкой остается урожайность овощных культур. Наблюдается снижение посевных площадей и урожайности. Средняя урожайность овощных культур по краю снизилась с 134 ц в 1990 г. до крайне низкой отметки в 66 ц с 1 га в 2003 г. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий края за эти же годы уменьшился на 44,5 %, а в крупных предприятиях их производство снизилось в 3 раза.

С 2004 г. наметилась положительная тенденция к росту валового производства овощей. Среднегодовые темпы прироста составили 9,9 %, что ниже темпов роста валовых сборов овощей в РФ, а также основных овощепроизводящих субъектов ЮФО и РФ.

Уровень потребления овощей населением края остается практически на 1/4 ниже физиологически необходимой нормы (146 кг/год). Соотношение объемов производства овощей и их рекомендуемой потребности по годам колеблется от 48,2 % в 2003 г. до 89,2 % в 2009 г. (табл. 1).

Таблица 1 – Уровень потребления овощей в Краснодарском крае

|

Показатель |

Годы |

||||||||||

|

1990 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Численность населения, тыс. чел. |

4876,0 |

5067,5 |

5058,4 |

5047,3 |

5018,7 |

4993,6 |

4983,6 |

4915,9 |

5121,8 |

5141,9 |

5160,7 |

|

Потребность овощей в соответствии с медицинскими нормами, тыс.т |

711,9 |

739,9 |

738,5 |

736,9 |

732,7 |

729,0 |

727,6 |

717,7 |

747,8 |

750,7 |

753,5 |

|

Валовое производство овощей, тыс. т |

929,0 |

450 |

454 |

445 |

353 |

419 |

437 |

506 |

474 |

614 |

672 |

Продолжение таблицы 1

Несмотря на значительное снижение объемов производства овощной продукции по сравнению с 1990 г., резкого изменения в снабжении населения не произошло. Либерализация внешнеторговой деятельности и слабая защита внутреннего рынка способствовали импорту овощей и овощеконсервной продукции при более низкой конкурентоспособности отечественной продукции. Значительная часть овощей завозится из других регионов РФ. Поставки овощей по импорту в 2009 г. достигли 368 тыс. т., из которых почти 64 % приходится на томаты, 10 % – лук, 12 % – огурцы. Ввоз овощей увеличился в 7,9 раза по сравнению с 2000–2002 гг. Ввоз овощеконсервной продукции также имеет устойчивую тенденцию к быстрому росту. За этот период вывоз овощей в свежем виде практически не осуществлялся.

В настоящее время рост трудозатрат на производство единицы овощной продукции не заметен по той причине, что основной объем производимой продукции сконцентрирован в хозяйствах населения, где плохо поставлен учет затрат и основным видом затрат остаются затраты ручного труда. Поскольку эти затраты плохо редуцируются в силу специфики производственно-хозяйственной деятельности в домашних хозяйствах, то и в стоимости конечного продукта они не получают адекватного выражения.

Считаем, что хозяйства населения не могут обеспечить крупные города и промышленные центры высококачественной овощной продукцией, а консервную промышленность – сырьем. Для решения этого вопроса необходимо развитие промышленного овощеводства, концентрация его в сельскохозяйственных предприятиях.

Основная причина – это отдаленное расположение рынков сбыта продукции, отсутствие должной государственной поддержки. Также внутренняя миграция населения из отдаленных страниц и хуторов в райцентр и, как следствие, – значительное сокращение численности сельского населения. Многие колхозы и совхозы в результате реформ превратились из специализированных овощемолочных хозяйств в обанкротившиеся акционерные общества.

Эффективность овощеводства в значительной степени зависит от набора культур, возделываемых в хозяйстве (табл. 2).

Таблица 2 – Структура посевных площадей овощных культур в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 2009 г.

|

Природноэкономическая зона |

Всего |

в том числе |

||||||||||||||

|

Капуста |

Огурцы |

Томаты |

Свекла столовая |

Морковь столовая |

Лук на репку |

Зеленый горошек |

||||||||||

|

га |

% |

га |

% |

га |

% |

га |

% |

га |

% |

га |

% |

га |

% |

га |

% |

|

|

Северная |

2883 |

15,84 |

155 |

28,08 |

58 |

10,64 |

322 |

16,80 |

133 |

34,19 |

229 |

43,13 |

875 |

39,77 |

504 |

8,26 |

|

Центральная |

10053 |

55,24 |

287 |

51,99 |

162 |

29,72 |

839 |

43,77 |

170 |

43,70 |

148 |

27,87 |

527 |

23,95 |

3532 |

57,88 |

|

Западная |

2709 |

14,88 |

71 |

12,86 |

115 |

21,10 |

487 |

25,40 |

53 |

13,62 |

73 |

13,75 |

504 |

22,91 |

657 |

10,77 |

|

Анапо Таманская |

123 |

0,67 |

- |

- |

7 |

1,28 |

61 |

3,18 |

6 |

1,54 |

17 |

3,20 |

32 |

1,45 |

- |

- |

|

Южно Предгорная |

2201 |

12,09 |

13 |

236 |

191 |

35,05 |

119 |

6,21 |

13 |

334 |

11 |

2,07 |

23 |

1,05 |

1209 |

19,81 |

|

Черноморская |

99 |

0,54 |

21 |

3,80 |

1 |

0,05 |

7 |

1,80 |

6 |

1,13 |

- |

- |

- |

- |

||

|

Итого по краю |

18200 |

100,00 |

552 |

100,00 |

545 |

100,00 |

1917 |

100,00 |

389 |

100,00 |

531 |

100,00 |

2200 |

100,00 |

6102 |

100,00 |

Исследуемые сельскохозяйственные организации края, специализирующиеся на выращивании овощных культур, в основном занимаются производством зеленого горошка, томата и лука (73 % от всей посевной площади под овощными культурами), незначительная доля приходится на капусту, морковь, огурцы и прочие овощи. Во всех природно-экономических зонах края отдают предпочтение зеленому горошку (37,7 % от всей посевной площади). В Централь- ной зоне на долю этой культуры приходится – 37,8 %, в Южно-Предгорной – 65,2 %. Более половины площади посевов капусты приходится на Центральную экономическую зону, 12,86 – 28,08 % – на Северную и Западную экономические зоны.

Доля овощных культур в структуре посевов по зонам дифференцируется в зависимости от климатических условий, наличия пойменных и других земель, пригодных для выращивания, воды для орошения, обеспеченности рабочей силой и техникой, условий дорог для реализации продукции и наличия перерабатывающей промышленности.

Условия производства овощей в крае в значительной мере определяются тем, что свыше 60 % овощных культур размещены в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, из них 40 % – со среднегодовым количеством осадков менее 400 мл.

По данным зональных овоще-селекционных станций, существует тесная взаимосвязь между урожайностью овощей, запасами продуктивной влаги в метровом слое перед посевом и количеством осадков в осенне-весенний период. Следовательно, при анализе и прогнозировании величины будущего урожая необходимо учитывать условия влагообеспеченности. Освоение инновационных влагосберегающих технологий должно осуществляться также на новой технической основе с использованием комбинированных многооперационных машин и агрегатов, что позволит выполнять принципы влагонакопления и влагосбережения.

За 2001–2009 гг. наблюдается увеличение урожайности в крае по всем категориям хозяйств – на 58,8 %, а по сельскохозяйственным организациям – 91,4 % (табл. 3).

Таблица 3 – Урожайность овощных культур по природно-экономическим зонам Краснодарского края, ц с 1 га

|

Природно-экономическая зона |

2001 г. |

2002 – 2007 гг. |

2009 г. |

2009 г. в % к 2001 г. |

||||

|

6 CD Q) о 1- >s си СК СО ° ф к о 5 СО СК g |

6^ о т т 5 О m X со С @ з о 5 с о |

6 СО 0) о 1- ’3 СК ф к СК g^ |

6^ о т т 2 О m ГО и X со С 9 з о 5 с о |

6 СО 1- ’3 СК СК g |

8^8 т 5 О S ГО X со S о 5 с о |

6 СО 1- ’3 СК со СК g^ |

8^8 т 5 О m ГО и X со С 9 з о 5 О 2 с о |

|

|

Северная |

68,2 |

58,8 |

74,9 |

69,1 |

104,7 |

125,6 |

153,5 |

213,6 |

|

Центральная |

70,3 |

59,5 |

81,1 |

77,9 |

122,0 |

153,8 |

123,5 |

258,5 |

|

Западная |

70,0 |

66,3 |

74,6 |

71,5 |

109,0 |

101,9 |

155,7 |

153,7 |

|

Анапо-Таманская |

57,0 |

45,0 |

60,5 |

38,1 |

94,3 |

67,7 |

165,4 |

150,4 |

|

Южно-Предгорная |

51,8 |

36,8 |

60,5 |

36,1 |

87,9 |

61,7 |

169,7 |

167,7 |

|

Черноморская зона |

69,5 |

52,2 |

69,6 |

26,5 |

95,1 |

208,3 |

136,8 |

399,0 |

|

Всего по краю |

70,0 |

70,0 |

76,0 |

82,2 |

111,2 |

134,1 |

158,8 |

191,4 |

Данный рост обусловлен значительным повышением урожайности в Центральной, Западной и Северной природно-экономических зонах, где он составил 73,5 и 158,5, 55,7 и 53,7, 53,5 и 113,6 % соответственно. Аналогичная тенденция прослеживается и по другим природноэкономическим зонам как во всех категориях хозяйств, так и по сельскохозяйственным организациям. Сохраняется высокая колеблемость урожайности овощных культур по зонам. Самой высокой она была в Западной (48,3 %) и Центральной (26,7 %) зонах.

В определении путей повышения урожайности овощей необходимо четко дифференцировать подходы к их производству в крупном и мелком хозяйстве. Это сочетание сохранится и в ближайшей перспективе. Однако проблема состоит в том, что сокращение и старение сельского населения может привести к тому, что из производителя и поставщика овощей хозяйства населения могут превратиться в потребителя. В условиях резкого спада производства в общественном секторе это может привести к дефициту овощей на продовольственном рынке.

Эффективность производства овощей во многом определяется уровнем специализации производства. Специализация производства должна осуществляться на всех территориальных уровнях, включая отдельные производственные подразделения и развиваться в направлении получения стандартной продукции, предназначенной для использования на конкретные цели: овощи в свежем виде и овощи на переработку. Это позволит отрабатывать агротехнику возделывания отдельных сортов, увеличивать площади под овощами, доводить их до уровня, обеспечивающего эффективное использование комплекса машин по их возделыванию и уборке.

Важнейшим направлением специализации должно стать создание базовых хозяйств для производства семенного материала на основе банка здоровых сортов. Специализация хозяйств на производстве и размножении семян овощных будет способствовать развитию рынка семенного и посадочного материала с использованием современной схемы сертификации и контроля качества материала, поступающего в хозяйственный и торговый оборот. Действующие нормативные требования, технические условия, правила приемки во многом устарели, так как были разработаны и введены в действие более 25 лет назад.

Освоение предлагаемой системы позволит обеспечить качественным семенным материалом не только сельскохозяйственные предприятия, но хозяйства населения, убрать с рынка торговцев, предлагающих семенной материал без наличия сертификата и не соответствующий требованиям государственных и отраслевых стандартов; приблизить допустимые нормы качества для различных классов семенных категорий к международным требованиям, а получение экологически чистых овощей может быть использовано товаропроизводителями как важный фактор повышения конкурентоспособности региона при развитии межрегиональных межгосударственных связей.

Мелкотоварное хозяйство должно занять определенную нишу на муниципальных и региональных рынках, причем как в оптовом звене, так и в розничном. Кроме того, мелкотоварным производителям необходимо определить госзаказ – снабжение муниципальных учреждений (столовых, школ, больниц, детских садов). Частично может быть налажена переработка овощей. Некоторые предприятия могут осуществлять производство семенного материала для реализации хозяйствам населения. Также может быть организована реализация овощей сельскохозяйственными предприятиям для последующей их переработки. Таким образом, потребности определенного сегмента рынка овощей могут быть обеспечены производителями данной категории хозяйств и в перспективе, так как у них есть свои покупатели с определенным уровнем дохода.

Рост производственной себестоимости отразился негативно на всех других показателях экономической эффективности производства овощей (табл. 4).

Таблица 4 – Эффективность производства овощей в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края

|

Показатель |

2001 г. |

2003 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2009 г. |

2009 г. в % к 2001 г. |

|

Площадь посева, га |

14 320 |

15 660 |

7 875 |

8 511 |

8 946 |

62,5 |

|

Удельный вес овощей в площади посева, % |

0,5 |

0,8 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

х |

|

Урожайность, ц с 1 га |

||||||

|

посеянной площади |

71,6 |

51,1 |

100,7 |

82,7 |

120,1 |

167,7 |

|

убранной площади |

х |

71,8 |

105,8 |

87,4 |

124,5 |

х |

|

Товарность, % |

69,2 |

55,9 |

62,4 |

74,1 |

69,20 |

х |

|

Производственная себестоимость 1 ц, руб. |

181,94 |

249,26 |

336,55 |

436,15 |

632,77 |

347,8 |

|

Полная себестоимость 1 ц, руб. |

191,65 |

260,92 |

390,19 |

469,87 |

663,17 |

346,0 |

|

Прямые затраты труда на 1 ц, чел.-ч |

4,10 |

3,61 |

2,41 |

2,06 |

1,40 |

34,1 |

|

Затраты по оплате труда на 1 чел.-ч, руб. |

11,11 |

13,56 |

34,90 |

41,75 |

99,18 |

892,7 |

|

Выручка от реализации на 1 га посева, руб. |

11 447 |

9 120 |

21 386 |

31 599 |

58 333 |

509,6 |

|

Средняя цена реализации 1 ц, руб. |

231,0 |

322,0 |

390,2 |

515,6 |

701,7 |

303,8 |

|

Прибыль (убыток), руб. |

||||||

|

на 1 га посева |

1 949 |

880,8 |

3 116 |

1 145 |

3 206 |

164,5 |

|

на 1 ц овощей |

39,35 |

31,10 |

49,62 |

18,69 |

38,56 |

98,0 |

|

Рентабельность, % |

20,5 |

10,7 |

14,6 |

3,8 |

5,8 |

х |

Непосредственной причиной снижения рентабельности за рассматриваемый период времени является опережающий рост полной себестоимости производства овощей по сравнению с ростом цены реализации. Выручка от реализации овощей на 1 га посева в 2009 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась в 5,1 раза, в том числе за счет роста средней цены реализации она выросла в 3 раза и за счет роста средней урожайности – на 67,7 %. К положительным моментам можно отнести довольно быстрое снижение трудоемкости производства овощей и рост производительности труда почти в 3 раза. Но так как при этом уровень оплаты повысился в 9 раз, то в результате выросли затраты по оплате труда.

Если взять всю совокупность показателей, то эффективность производства овощей в сельскохозяйственных предприятиях растет, но крайне медленными темпами.

Важнейшим показателем эффективности производства овощей является урожайность. Исследуем ее динамику во всех категориях хозяйств и в сельскохозяйственных предприятиях за 2001– 2009 гг. По данным таблицы 5 прослеживаются вполне определенные тенденции. Позитивное развитие овощеводство имело в 60–90 гг. прошлого столетия. За этот период среднегодовая площадь посева выросла во всех категориях хозяйств на 23,1 %, валовой сбор овощей – на 52,7 %, а урожайность – на 27,7 %. Достаточно низкой была колеблемость всех этих показателей. Особо высокой устойчивостью характеризуется овощеводство за 1971–1980 гг. Коэффициент вариации вало- вого сбора овощей в этот период составил 10,6 %, а урожайности – 9,2 %. В 90-е гг. несколько возросла колеблемость средней урожайности овощных культур.

Переход к рыночным отношениям негативно сказался на всех показателях. Стала резко сокращаться площадь посева при повышении ее колеблемости с 5,3 до 9,3 % в 2001–2009 гг. Почти в 2 раза сократился валовой сбор овощей при росте коэффициента вариации с 10,3 до 33,1 %. В 2001–2009 гг. он уменьшился до 20,4 %, но был в 2 раза больше, чем в 80–90-е гг. Резко возросла колеблемость, а соответственно снизилась устойчивость урожайности овощных культур. За годы рыночных преобразований средняя урожайность овощей была значительно ниже всех предыдущих десятилетий.

Таблица 5 – Динамика и колеблемость производства овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств Краснодарского края (в среднем за год)*

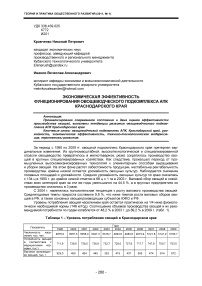

Проведем статистический анализ динамики средней урожайности овощных культур за 1960–2009 гг. Линейное уравнение общей тенденции имеет вид:

Уt = 107,59 – 0,35t, (1)

R = 0,235; R2 = 0,055; Fн = 2,81; Fкр = F05,1,48 = 4,06; tн = -1,68, где У – урожайность овощей, ц с 1 га;

t – порядковый номер года, t = 0, 1, 2, …, 50.

Полученное уравнение оказалось статистически не значимым, так как Fн < Fкр. В среднем ежегодно урожайность овощей снижалась на 0,35 ц с 1 га, это значение является статистически не существенным. Так как в 90-е гг. произошло существенное снижение урожайности, то для учета этого введем в линейное уравнение фиктивную переменную (Z), которая принимает значение 0 в 1960–1991 гг., 1 – в 1992–2009 гг. В результате получено следующее уравнение:

Уt = 87,40 + 1,18t – 58,34z, (2)

R = 0,790; R 2 = 0,654; Fн = 39,11; Fкр = 3,18; t(t) = 5,27; t(z) = -8,44.

Получено статистически значимое уравнение регрессии, в котором значимы оба коэффициента регрессии. По коэффициентам можно сделать вывод, что в среднем ежегодно урожайность овощей увеличивалась на 1,2 ц с 1 га, а переход к рынку привел к снижению средней урожайности на 58,3 ц с 1 га. График, приведенный на рисунке 5, показал, что оба уравнения недостаточно точно отражают фактически сложившуюся тенденцию, которая не носит линейный характер. Для учета нелинейности используем полиномиальное уравнение регрессии с фиктивной переменной:

Уt = 74,91 + 4,17t – 0,15t2 + 0,002t3 – 55,3z, (3)

R = 0,820; R 2 = 0,672; Fн = 23,01; Fкр = 2,58;

t(t) = 2,96; t(t2) = -2,35; t(t3) = 2,49; t(z) = -6,30.

Множественный коэффициент регрессии повысился с 0,79 до 0,82. Уравнение в целом и коэффициенты регрессии статистически значимы. Полученное уравнение объясняет 67,2 % общей колеблемости урожайности за 50-летний период. По рисунку 1 видно, что урожайность овощных культур в Краснодарском крае сначала резко повышалась с последующим замедлением роста до 1991 г., затем произошло ее снижение на 55,7 ц с 1 га. После 1991 г. наблюдается рост урожайности с довольно высоким ускорением. Но, несмотря на это, фактическая урожайность овощей 1986–1990 гг. до настоящего времени не достигнута.

Если урожайность овощей в краткосрочной перспективе будет изменятся в виде полиномиального уравнения, то наиболее вероятно ожидать среднюю урожайность овощей во всех категориях хозяйств в 2011 г. – 112, а в 2012 г. – 117 ц с 1 га.

Годы

Урожайность Предсказа нное Линейный (Урожайность) Линейный (Предсказанное)

Рисунок 1 – Динамика урожайности овощных культур во всех категориях хозяйств Краснодарского края за 1960–2009 гг.

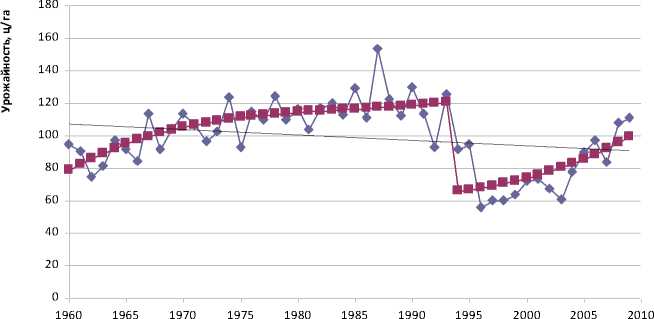

Если взять только 1991–2009 гг., то общая тенденция урожайности овощей выражается следующим уравнением:

Уt = 94,2 – 0,75t, (4)

R = 0,195; R r2 = 0,038; Fн = 0,72; t = -0,85.

Уt = 142,96 -14,05t + 0,63t2, (5)

R = 0,871; R 2 = 0,758; Fн = 26,62; t(t) = -7,3; t(t2) = 7,11.

Наглядно эта тенденция представлена на рисунке 2.

Годы

Урожайность Предсказа нное Линейный (Урожайность) Линейный (Предсказа нное)

Рисунок 2 - Динамика урожайности овощных культур во всех категориях хозяйств Краснодарского края за 1990–2009 гг.

В целом аналогичные изменения были и по сельскохозяйственным организациям Краснодарского края.

Негативные процессы в овощеводстве начались с 1991 г. и продолжали нарастать до 2003 г. в связи с внедрением рыночных отношений, передачей значительной части земель вновь созданным крестьянским (фермерским) хозяйствам, деградирующей перерабатывающей промышленности. После 1990 г. площади посева овощей в сельскохозяйственных предприятиях сократились в 3 раза, урожайность – в на 23 %, а валовой сбор – в 4 раза. За последние 20 лет заметно снизилась устойчивость овощного производства. В 90-е гг. колеблемость посевных площадей составила 26 %, урожайности – 31,3 %, а валового сбора – 58,6 %. После 2001 г. существенно стабилизировались площади посева овощных культур, но оставалась очень высокой колеблемость урожайности.

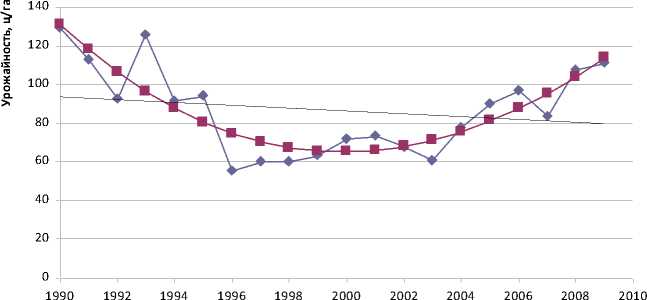

Недостаток базовых средств механизации, высокая степень их износа, неэффективное использование имеющейся техники приводят к тому, что в большинстве сельскохозяйственных предприятий продолжительность полевых работ более чем в 2 раза превышает рекомендуемые агросроки. Нарушение агротехнических сроков и снижение качества выполнения механизированных работ является причиной значительных недоборов урожая овощей (рис. 3).

Повышение экономической эффективности отрасли овощеводства тесно связано и с рациональным применением удобрений. Это оказывает существенное влияние на повышение урожайности овощных культур, сокращение затрат труда и удешевление производимой продукции, так как 85 % урожая формируется за счет запасов питательных веществ в почве, ее физических и биологических свойств (табл. 6).

Рисунок 3 – Состав и структура потерь урожайности овощных культур в Краснодарском крае от низкого качества выполнения механизированных работ [1]

Из данных таблицы следует, что уровень затрат на удобрения оказал позитивное влияние на эффективность производства. Так, по сравнению с первой группой себестоимость 1 ц продукции во второй группе снизилась на 12,3 %, в третьей – на 19,5 %, в четвертой – 34,9 %. Соответственно, урожайность повысилась на 18,8, 85,9 и 329,3 %. Следует подчеркнуть, что темпы увеличения показателей эффективности выше темпов роста затрат на единицу площади посева овощных культур. Это подтверждает показатель производства овощей на 1 руб. дополнительных затрат, который составил 1,93 кг во второй группе, 2,53 – в третьей и 6,44 – в четвертой. По совокупности показателей рациональным можно считать уровень затрат на удобрения 3–4 тыс. руб. на 1 га посева.

В крае за исследуемый период увеличилось внесение минеральных удобрений на 1 га всей посевной площади на 69,7 %, в том числе, под посевы овощных культур – на 52,0 %. Процент удобренной площади овощей возрос на 34,8 % и составил 64 %, а под посевы всех сельскохозяйственных культур – 71,2 %.

Таблица 6 – Влияние уровня затрат на удобрения на 1 га посевной площади овощей на экономическую эффективность овощеводства в сельскохозяйственных предприятиях центральной и западной зон Краснодарского края

|

Показатель |

Группы хозяйств по уровню затрат на удобрения на 1 га посевной площади овощей, тыс. руб. |

Итого и в среднем |

||||

|

до 1,0 |

1,0–2,0 |

2,0–3,0 |

3,0–4,0 |

свыше 4,0 |

||

|

Количество хозяйств в группе |

28 |

8 |

5 |

5 |

7 |

53 |

|

Затраты на удобрения на 1 га посевной площади, в среднем на 1 хозяйство, руб. |

609 |

1 200 |

2 676 |

3 718 |

4 468 |

2 771 |

|

в том числе дополнительные затраты |

- |

591 |

2 067 |

3 109 |

3 859 |

2 162 |

|

Себестоимость 1 ц, руб. |

582,1 |

510,4 |

468,6 |

378,8 |

934,5 |

587,9 |

|

Урожайность, ц с га |

60,8 |

72,2 |

113,0 |

261,0 |

98,9 |

91,4 |

|

Дополнительная урожайность по сравнению с первой группой, ц |

- |

11,4 |

52,2 |

200,2 |

38,1 |

30,6 |

|

Дополнительное производство овощей на 1 руб. дополнительных затрат на удобрения, кг |

- |

1,93 |

2,53 |

6,44 |

1,0 |

1,42 |

Средняя доза внесения минеральных удобрений на 1 га под посевы овощных культур в 2009 г. стала равной 81,8 кг, из них: азотных – 29,4 кг, фосфорных – 29,8 кг и калийных – 23,6 кг. Внесение же органических удобрений на 1 га посевной площади овощных культур снизилось почти в 5 раз и составило в среднем на 1 га – 1,1 тонны, а процент удобренной площади – 1,9 %.

Согласно рекомендациям Краснодарского НИИ овощеводства норма внесения удобрений должна составлять около 270 кг (азотных – 90 кг, фосфорных – 135 кг, калийных – 45 кг), то есть внесение минеральных удобрений должно быть увеличено в 3,3 раза, в том числе азотных в 3,1, фосфорных в 4,5, калийных в 2 раза.

Считаем, что стратегия развития овощеводства в регионе и повышения урожайности овощей, в первую очередь, должна ориентироваться на общественный сектор, доля которого должна устойчиво повышаться. Приоритетными направлениями решения вопроса роста эффективности функционирования овощеводческого подкомплекса АПК должна стать комплексная технико-технологическая модернизация производства, его специализация и концентрация, а также восстановление систем орошения и внедрение передовых технологий возделывания и хранения овощей, улучшение семеноводства и развитие интеграционных процессов. Все эти направления тесно взаимосвязаны между собой, и только комплексный подход к их использованию может дать синергетический эффект, который обеспечит рост эффективности и конкурентоспособности производства овощей в условиях вступления России в ВТО.

Ссылки и примечания:

1. Рассчитано авторами по данным Краснодарского НИИ овощеводства и картофелеводства.