Экономическая эффективность полезащитных полос из обычных и сортовых тополей

Автор: Царев А.П., Царев В.А.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Статья в выпуске: 7, 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены новые подходы к расчетам экономической эффективности полезащитных лесных полос с учетом фактора времени. Для этого в ранее предложенные формулы были введены показатели, отражающие инфляцию и банковский процент на понесенные затраты. На примере Центрального Черноземья Европейской части России рассчитана возможная экономическая эффективность полезащитных лесных полос, созданных из сортовых и обычных клонов и гибридов тополей. В работе показано, что лесные полосы из сортовых и гибридных тополей экономически более эффективны, чем из обычных несортовых тополей.

Полезащитное лесоразведение, экономическая эффективность, сортовые тополя

Короткий адрес: https://sciup.org/147112183

IDR: 147112183

Текст научной статьи Экономическая эффективность полезащитных полос из обычных и сортовых тополей

Экономическая, экологическая и социальная эффективность полезащитных лесных полос многократно доказывалась отечественными учеными (А. Р. Константинов, Л. Р. Струзер, 1965; 1974; И. В. Трещев-ский и др., 1973; Е. С. Павловский, 1988; Энциклопедия агролесомелиорации, 2004; и др.).

Показано положительное воздействие полезащитных лесных полос на состояние защищаемых пахотных угодий и их продуктивность. Так, урожайность зерновых в отдельные годы по данным разных исследователей может повышаться на 1,5-14 ц/га (И. В. Тре-щевский и др., 1973; В. М. Трибунская, 1986; Защитное лесоразведение, 1986; А. П. Максименко, 2005; и др.).

В России расчетная потребность в защитных лесных насаждениях, по разным данным, составляет от 6 млн. га до 14 млн. га. В наличии имеется немногим более 3 млн. га Примерно 1,2 млн. га из имеющихся защитных насаждений представлены лесными полосами. Считается, что их площадь должна быть в 2 раза больше (Я. В. Панков и др., 2002; Защитное лесоразведение, 2006).

Экономическая эффективность полезащитных полос для разных их типов, ассортиментного состава, возраста, региона создания и других факторов, по данным И. В Трещевского и В. Г. Шаталова (1982), в Центральном Черноземье колебалась от 10 рублей на один рубль затрат (для 6-7-летних полос из дуба и ясеня) до 30-50 рублей на один рубль затрат (для 20летних насаждений из тополя и березы).

Высокие показатели эффективности выявляли расчеты и по другим категориям защитных насаждений (приовражное лесоразведение, рекультивация, защитное лесоразведение на пастбищах, водоохранные полосы, насаждения вдоль транспортных магистралей и др.). Можно, конечно, только удивляться, как при таких великолепных экономических показателях данная область деятельности все еще недостаточно развивается.

Скорее всего, это обусловлено рядом факторов. Отметим только два основных.

Во-первых, мало кто в настоящее время может поверить в такие замечательные экономические эффекты. Маловероятны также незначительный срок окупаемости (2 – 8 – 10 лет) и размер средней эффективной высоты (1,2 – 3,1 м), которые в свое время были представлены в литературе (И. В. Трещевский и др., 1973; А. Р. Константинов, Л. Р. Струзер, 1974; и др.). Это все, конечно, требует пересмотра с учетом современных данных. Производственникам необходимы реальные величины ожидаемых эффектов.

Во-вторых, следует также отметить и отсутствие заинтересованности большой части деловых людей вкладывать средства в капитальное строительство вообще и в защитное лесоразведение в частности.

Перелома, вероятно, следует ожидать по мере развития заинтересованности в получении не скоротечного (хоть и значительного, но истощающегося) дохода в результате одномоментной отдачи от хищнической эксплуатации природных ресурсов, а в получении пусть и не очень быстрого и большого, но долговременного и стабильного эффекта. Эти ожидания по- зволяют еще раз привлечь внимание к вопросам оценки эффективности некоторых защитных насаждений. Особенно это актуально, если учитывать проблемы, возникающие от учащающихся засух.

В настоящей работе на примере конкретного региона, – Центрального Черноземья (ЦЧ) Европейской части России, – сделана попытка рассчитать в первом приближении экономическую эффективность 20-летних полезащитных полос тополей с учетом современных реалий. При этом в своих расчетах авторы придерживались гипотезы минимального эффекта, чтобы установить как можно более реальные величины срока окупаемости затрат и потерь, образующихся при создании лесных полос. Также была предпринята попытка учесть фактор времени путем учета инфляции и приведения затрат и потерь к определенному моменту времени. Кроме того, показана возможность повышения эффективности лесных полос от введения в них лучших сортов тополей.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Методика расчетов включала основные показатели, рекомендованные в литературе (И. В. Трещевский и др., 1973; В. Я. Панков и др., 2002; В. Т. Рымарь и др., 2006; и др.). Она учитывала высоту лесных полос, дальность их действия, ежегодные потери сельхозпродукции на площади, занятой лесополосами; себестоимость выращивания лесных полос; средний ежегодный чистый доход от дополнительного урожая за период эффективной работы полосы; суммарный чистый доход за 20 лет; размер доходов на единицу затрат и другие показатели.

Правда, ряд подходов, используемых в некоторых работах, потребовали корректировки и модификации. Были, в частности, модифицированы некоторые формулы из работы И. В. Трещевского и др. (1973). В формулы введены коэффициенты инфляции и приведения затрат (Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова, 2002; Е. М. Четыркин, 2003; и др.).

Так, расчет суммарных потерь и затрат на 100 га пашни (L100) в каждый конкретный год велся по следующей модифицированной нами формуле (1):

L100 = {M∙[Z∙(1 + I)t – Co∙(1 +I)t]∙+ C2r∙ + C2r It ++ (C2r∙ + C2r It)∙i + C2n i·(1 + i)t}∙Sfor, (1 )

где: M – средний многолетний урожай зерновых с 1 га;

Z – закупочная цена 1 центнера зерновых;

Co – себестоимость 1 центнера основного урожая;

I – коэффициент инфляции ;

t – число лет наращения банковских процентов или инфляции;

С2 – себестоимость выращивания 1 га лесных полос, при этом:

C2r – затраты года, на который ведется расчет,

C2n – затраты предшествующего года (или предшествующих лет);

-

i – размер банковского ссудного процента;

Sfor – площадь лесных полос, приходящаяся на 100 га пашни.

Средний многолетний урожай зерновых культур (М), рассчитанный по данным Российского статистического ежегодника (2006), составил за последние 30 лет 15,5 ц/га. Средний урожай озимой пшеницы за этот же период составил 23,9 ц/га, а яровой – 12,4 ц/га. Средние многолетние показатели урожайности этих же культур в Центральном Черноземье близки к среднероссийским, что и принято нами за основу.

Закупочная цена 1 т качественной пшеницы третьего класса в июле 2007 года составляла 5800 (5000-6000) рублей, в то время как в 2006 г. она стоила 3200 рублей (М. Чкаников, 2007; Н. Столповская, 2007). Предполагается, что закупочные цены на пшеницу подтянутся до мировых – 250-260 долларов США за тонну (Д. Рылько, 2007). В рублях это будет около 6500 руб./т. Для расчетов нами была принята величина закупочной цены (Z) в 6000 руб./т, или 600 руб./ц.

Стоимость производства 1 ц зерна в 2004 году по Воронежской области (основной зернопроизводящей области ЦЧ) составляла 192 рубля (Воронежский статистический ежегодник…, 2005). Учитывая официальный уровень инфляции (в 2005 – 11 %, в 2006 – 9 %), а также предполагаемый в 2007 уровень ее в 9 %, официальная стоимость производства 1 ц зерна в 2007 г. составит около 253 руб./ц. Реальная инфляция на зерновые продукты, конечно, выше и, по некоторым данным, она достигает 20 % (Н. Столповская, 2007). С учетом вышеизложенного, а также необходимого повышения зарплаты расчетная себестоимость производства 1 ц зерна основного урожая (Co) принята нами в 300 руб./ц.

Себестоимость выращивания 1 га лесных полос в разных хозяйствах представляет разную величину. Мы воспользовались нормативами и расценками, которые применялись в Учебно-опытном лесхозе Воронежской государственной лесотехнической академии весной 2007 г. при создании лесных культур (хотя расценки, на наш взгляд, являются очень низкими и нуждаются в пересмотре).

По данным лесхоза, вспашка 1 га стоила 37,41 руб. Норма посадки 2-летних саженцев тополя составляла 760 растений. При размещении 3 х 3 м число посадочных мест составит 1111 шт./га. Стоимость посадки 1 га равна 1111 : 760 х 113,5 руб. = 165,92 руб.

Стоимость оплаты труда за механизированный уход в междурядьях в течение первых 5 лет (5+4+3+2+1=15)

в 2 следа в лесхозе рассчитана следующим образом: 30 га : 2,8 га (норма) х 108 руб=1157,14 руб. Дополнительный ручной уход вокруг растений: 1111 м2. х 15 уходов : 523 м2 (норма) х 81,44 руб = 2595,02 руб. Фонд оплаты труда, таким образом, составил 3955,49 руб. Начисления на фонд оплаты (28%) – 1107,53 руб.

Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ): а) дизельное топливо: 12,5 л/га х 14,5 руб х 30 га = 5437,50 руб.; б) другие жидкости (масла, охладитель и др.) – около 10 % от стоимости дизельного топлива = 544 руб.

Стоимость 2-летних укорененных саженцев тополя: 36 руб. х 1111 = 39996 руб.

В целом оплата труда с начислениями равна 5063,03 руб., а стоимость материалов – 45977,5 руб. В сумме это составило 51040,53 руб.

Добавляя к этой сумме затраты на содержание предприятия около 20 %, получаем примерную себестоимость создания 1 га лесной полосы (С2 ) в размере 61250 руб. Естественно, что с течением времени эта величина будет изменяться. Поскольку затраты производятся не в один год, то в разные годы они будут разными. Кроме того, в расчетах лесхоза не учитывались ни инфляция, ни дисконтирование. Поэтому в нашей работе данные лесхоза были использованы лишь как источник информации. Фактические расчеты в нашей работе были проведены для каждого года существования лесных полос отдельно.

Что касается инфляции, то, учитывая официальный (который в общем-то ниже реального) уровень инфляции в России равным 9% и обещания российского правительства снизить его в ближайшем будущем до значительно более низкого уровня, в наших расчетах принята в первые 5 лет инфляция, равная 9 %, а в последующие годы – 5 %.

Для приведения затрат на конкретный год рассчитывались потери по ставке сложного ссудного банковского процента ( i ). Минимальная процентная ставка (поскольку она не может быть ниже инфляции) в первые 5 лет также была принята равной 9 %, а в последующие – 5 %.

Площадь лесных полос, приходящаяся на 100 га пашни (Sfor), с учетом рекомендаций по оптимальной ширине продуваемых полос (И. В. Трещевский, 1973; В. Т. Рымарь и др., 2006; и др.) нами принята в 15 м. В этом случае на 100 га пашни необходимо 4 га лесных полос.

Потери на площадях, занятыми дорогами, в данный расчет не включались.

Доход от дополнительного урожая на 100 га пашни (P100) устанавливался также по модифицированной нами формуле (2):

P100 = {m∙Sef [Z∙(1 + I)t – Cad∙(1 + I)t] – L1}∙Sfor, (2)

где: m – прибавка урожая под влиянием полос;

Cad – себестоимость 1 ц дополнительного урожая;

-

L1 – потери сельскохозяйственной продукции на площади, занятой 1 га лесных полос.

Sef – площадь сельхозугодий, находящаяся под защитой 1 га полос;

Прибавка урожая зерновых под влиянием лесополос (m), по многолетним исследованиям ВНИАЛМИ, в среднем за 1955-1980 гг. для лесостепи составила 3,1 ц/га, или 24 % (Защитное лесоразведение …, 1986). В то же время еще в СССР существовали официальные размеры прибавок урожая на полях, защищенных полезащитными лесополосами. Так, в мае 1974 г. Министерство сельского хозяйства СССР утвердило «Временные нормативы прибавок урожая важнейших сельскохозяйственных культур на полях, защищенных лесными полосами, в сравнении с открытыми полями». Эти нормативы примерно в два раза ниже, чем прибавки, полученные ВНИАЛМИ. Для экономических расчетов в данном документе рекомендовалось принимать в среднем по стране следующие величины в ц/га (%):

пшеница озимая – 2,3 (11); пшеница яровая – 1,4 (11); рожь озимая – 1,8 (13); ячмень яровой – 1,84 (11); кукуруза на зерно – 3,5; подсолнечник – 1,7 (11); кукуруза на силос – 18,0 (20); многолетние травы на сено – 2,6 (15) (И. В. Трещевский, В. Г. Шаталов, 1982).

Для наших расчетов с целью избегания иллюзий и получения минимально возможных и максимально объективных результатов была выбрана наименее урожайная культура – яровая пшеница – со среднемноголетним урожаем 12,4 ц/га и минимальными размерами прибавок на полях, защищенных лесными полосами, 1,4 ц/га.

Себестоимость производства 1 центнера дополнительного урожая (Cad) по данным И. В. Трещевского и др. (1973), составляла около 20 % от себестоимости производства основного урожая. Для нашего случая это будет составлять около 60 руб./ц в первый год существования полос с последующей индексацией на уровень инфляции.

Потери сельскохозяйственной продукции на площади, занятой 1 га лесных полос (L1), определялись по каждому году как произведение стоимости продукции (с учетом инфляции) на средний многолетний урожай.

Средняя площадь сельхозугодий (Sef), находящаяся под защитой 1 га полос, устанавливалась по формуле (3) отдельно для каждого года:

Sef = a H∙ l / 10000, (3)

где: a – коэффициент, отражающий относительную дальность влияния лесных полос (кратность высот);

H – высота лесных полос в год оценки показателей, м;

l – протяженность 1 га лесных полос, м.

Относительная дальность влияния полос зависит от многих параметров, основными из которых являются высота и конструкция лесных полос. Г. Н. Высоцкий (1930) отмечал влияние полос на расстоянии в 10-20 средних высот. Другие исследователи первой половины прошлого века (Панфилов, 1936; Бяллович, 1939; Матякин, 1952; и др. (цит. по И. С. Мелехову, 1980) указывали дальность влияния в 30-40 высот.

По данным И. В. Трещевского и др. (1973), относительная дальность эффективного влияния лесных полос разной конструкции может колебаться в следующих пределах:

для продуваемых – 35-50 высот (в среднем 40), для ажурных – 20-35 (в среднем 30), для непродуваемых – 15-30 (в среднем 20), для ажурно-продуваемых – 10-25 (в среднем 15).

Е. А. Михина и В. И. Михин (2005) дают придержки эффективного влияния для продуваемых полос – 40 высот, для ажурных – 25, для плотных – 20 высот.

В настоящей работе речь идет о лесополосах из тополя, который является одной из главных пород при создании продуваемых полос. Для большей надежности оценки влияния полос относительная дальность их влияния принята в 25 высот. Ширина полос 15 м. Такая же кратность влияния и ширина указывается и в недавних рекомендациях РАСХН (В. Т. Рымарь и др., 2006).

Протяженность одного гектара полос при ширине в 15 м составляет 667 м. Размещение растений 3 х 3 м, или 1111 шт./га.

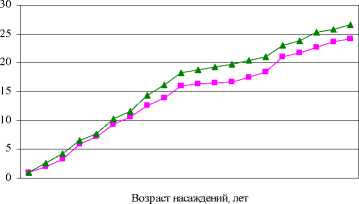

Фактические данные по росту тополей (среднее между осокорем и бальзамическими тополями) получены при многолетних испытаниях в Воронежской области на заложенном А. П. Царевым Семилукском популе-туме (А. П. Царев, 1985; А. П Царев и др., 1990; А. П. Царев и др., 2003) (рис. 1).

Высота обычных клонов тополя (черных и бальзамических), м Высота быстрор астущих клонов тополя, м

Рис. 1. Динамика высот тополей в Семилукском по-пулетуме (Воронежская область, тип условий местопроизрастания – D 2 , почва – типичный чернозем)

Данные по стоимости сельхозпродукции, затраты по выращиванию насаждений и другие необходимые экономические предпосылки брались из указанных выше источников.

Следует также отметить, что в работе не учитывались затраты на рубки ухода и стоимость заготавливаемой древесины, а также экологические и социальные эффекты лесных полос, выраженные в денежном эквиваленте.

Расчет конкретных экономических показателей приводится ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С учетом вышеизложенного, конкретные расчетные экономические показатели затрат и доходов, получаемые при создании и воздействию полезащитных лесных полос на защищаемые территории, могут быть представлены следующим образом.

Первый год создания полос. Для того, чтобы рассчитать потери и затраты на 100 га пашни (L100) в течение этого года в соответствии с формулой (1), необходимо дополнительно к оговоренным в методике величинам определить затраты на создание лесных полос в первый год. Эти затраты включают:

-

1. Оплату труда с начислениями (вспашка почвы – 37,41 руб., посадка – 165,92 руб., 5-кратная механизированная культивация в 2 следа – 385,71 руб., дополнительная ручная прополка и рыхление в 1-метровых защитных полосах – 865,00 руб.) в сумме 1454,04 руб.

-

2. Начисления на фонд заработной платы (28%): 1454,04 х 1,28 = 1861,17 руб.

-

3. Стоимость укорененных саженцев – 39996 руб.

-

4. Стоимость ГСМ – 1993,5 руб.

В сумме это составит 43850,67 руб. Плюс содержание предприятия – 8870,13 руб. Итоговый результат – 52620,8 руб.

Эти и другие данные подставляем в формулу (1). Поскольку в течение первого года инфляционная составляющая не учитывается, а затраты прежних лет отсутствуют, то получается следующая величина затрат и потерь первого года:

L 100-1 = [12,4 х (600 x 1,090 – 300 x 1,090) + 52620,8 + 0 + 52620,8 0,09 + 0 ] x 4 = = [3720 + 52620,8 + 4735,87] 4 = 61076,67 x 4 = 244306,68 руб.

Для определения дохода от дополнительного урожая на 100 га пашни (P100-1) в текущем году в соответствии с формулой (2), необходимо дополнительно к оговоренным в методике величинам оценить площадь сельхозугодий (Sef-1), находящуюся под защитой 1 га полос, в соответствии с формулой (3), и потери сельскохозяйственной продукции на площади, занятой 1 га лесных полос (L1-1):

S ef-1 = 25 х 1,0 х 667 / 10000 = 1,67 га;

L 1-1 = 600 х 12,4 = 7440 руб.

В целом, в текущем году доход P100-1 равен отрицательной величине:

P 100-1 = {1,4 x 1,67 x [600 x 1,090 – 60 x 1,090] – 7440} x х 4 = (-24709,92 руб.)

То есть, в первый год общие потери и затраты на 100 га пашни составили: 244306,68 + 24709,92 = 269016,6 руб., или 269,6 тыс. руб.

Второй год создания и действия полос. Затраты этого года состоят из двух компонентов. Первая составляющая - это текущие затраты (C2r) на уходы за полосами, которые заключаются в 4-кратной механизированной культивации междурядий в два следа и ручной прополке и рыхлении в рядах на ширину 1 м. Используя тот же порядок расчетов, что и в первый год, получаем всего затрат на эти работы, включая начисления на фонд зарплаты и административнохозяйственные расходы, в сумме 3450,88 руб. Инфляционная составляющая равна 3450,88 х 0,09% = 310,58 руб. С учетом поправки на инфляцию получаем: 3450,88 + 310,58 = 3761,46 руб.

Вторая составляющая – это приращение суммы затрат за счет сложного банковского процента от затрат первого и второго годов. Сумма приращения банковского процента первого года (4735,87 руб.) на второй год составит 4735,87 х 1,09 = 5162,10 руб. К этой величине добавляется банковский процент на затраты второго года по созданию лесных полос: 3761,46 х 0,09 = 338,53 руб. Общий размер второй составляющей второго года равен: 5162,1 + 338,53 = 5500,63,66 руб.

В целом же затраты на создание лесных полос в течение второго года составят: 3450,88 + 310,58 + 338,53 + 5162,1 = 9262,09 руб.

Цена реализации 1 ц пшеницы на второй год с учетом инфляции составит: 600 х 1,091 = 654 руб., а соответственно себестоимость производства: 300 х 1,091 = 327 руб. Допуская, что среднемноголетняя урожайность яровой пшеницы в течение расчетного периода не изменяется (если это не так, то необходимо вводить соответствующие поправки) и подставляя полученные выше величины в формулу (1), получаем потери и затраты на 100 га пашни (L100-2) в течение второго года:

L 100-2 = [12,4 х (654 – 327) + 9262,09] x 4 = 53267,56 руб.

Площадь сельхозугодий (Sef-2), находящуюся под защитой 1 га полос, в соответствии с формулой (3) в течение второго года составила:

-

a) для обычных (несортовых) тополей: S ef-2-o = 25 х 2,0 х 667 / 10000 = 3,34 га;

-

b) для лучших сортов тополей:

Sef-2-b = 25 х 2,6 х 667 / 10000 = 4,34 га.

Потери сельскохозяйственной продукции на площади, занятой 1 га лесных полос (L1-2), с учетом повышения цены на пшеницу:

L 1-2 = 654 х 12,4 = 8109,6 руб.

Отсюда доход - P100-2 (формула 2) составил:

-

a) для обычных (несортовых) тополей: P 100-2-o = [1,4 x 3,34 x (600 x 1,091 – 60 x 1,091) – 8109,6] x 4 = (-21429,22 руб.);

-

b) для лучших сортов тополей:

P 100-2-с = [1,4 x 4,34 x (600 x 1,091 – 60 x 1,091) – 8109,6] x 4 = (-18133,07 руб.).

Как видно из полученных расчетов, и во второй год доход имел отрицательную величину, а потери и затраты по-прежнему превышали его величину.

В последующие 3-й – 5-й годы использовалась методика расчетов, аналогичная той, которая использовалась во второй год создания лесных полос. Прямые затраты на создание уменьшались в связи с уменьшением числа уходов (3 в третий год, 2 в четвертый и 1 на пятый год). С другой стороны сумма ссудного процента росла, поскольку к имеющейся задолженности прибавляется процент на текущие нужды.

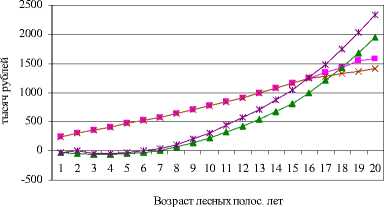

В период с 6-го по 20-й год включительно, как уже отмечалось выше, был уменьшен процент инфляции с 9 до 5. Ссудный банковский процент также был уменьшен до 5 %. Полученные результаты приведены в таблице 1 (для обычных тополей) и в таблице 2 (для лучших сортов тополя). Сравнительные данные по накоплению суммарных расходов и потерь для обычных и сортовых тополей, составленные на основе этих таблиц, приведены на рисунке 2.

—■— Накопленная су мма потерь обычных тополей, тыс. руб

▲ Накопленная су мма дохода обычных тополей, тыс. руб

Накопленная су мма потерь быстрорастущих тополей, тыс. руб

Накопленная су мма дохода быстрорастущих тополей, тыс. руб

Рис. 2. Динамика накопления общих затрат и дохода при создании и выращивании полезащитных полос, созданных из обычных и быстрорастущих тополей

Из данных таблиц и рис. 2 видно, что уравнивание расходов и доходов для полезащитных полос из настоящих тополей (осокорь и бальзамические) наступает, примерно, в 18 – 19 лет, а для полос из сортовых тополей в 16 лет. Эти сроки можно рассматривать как период окупаемости.

В целом за 20 лет доход у лесных полос из обычных тополей превышал затраты на 358,9 тыс. руб., а полос из сортовых тополей на 923,4 тыс. руб., или в 2,5 раза.

Таблица 1

Динамика некоторых экономических показателей полезащитных лесных полос, созданных из клонов обычных тополей, в первые 20 лет их роста (округление произведено до целых рублей)

|

Возраст лесных полос, лет |

Защищаемая площадь пашни S ef , га |

Цена 1 ц зерна-Z, руб. |

Себестоимость производства 1 ц зерна-C o , руб. |

Себест. 1 ц дополн зерна-C ad , руб. |

Затраты на создание полос в текущем году-C 2 , руб. |

В том числе |

Потери продукции на площадях под лесополосами L 1 , руб. |

Суммарные потери-L 100, руб. |

Годовой доход-P 100, руб. |

||||

|

Номинал. текущ. года-C 2r , руб. |

Ин-фляци-онные C 2r It, руб. |

БП тек. года-(C 2r∙ + C 2r It)∙ i , руб. |

Преды-дущ. БП-C 2n i∙ (1 + i )t, руб. |

Итого БП, руб. |

|||||||||

|

1 |

1.67 |

600 |

300 |

60 |

57357 |

52621 |

- |

4736 |

0 |

4736 |

7440 |

244307 |

-24710 |

|

2 |

3.34 |

654 |

337 |

65 |

9263 |

3451 |

311 |

339 |

5162 |

5501 |

8110 |

53268 |

-21429 |

|

3 |

5.7 |

713 |

356 |

71 |

9348 |

2589 |

487 |

277 |

5996 |

6273 |

8840 |

55043 |

-14879 |

|

4 |

9.6 |

777 |

389 |

78 |

9273 |

1725 |

509 |

201 |

6837 |

7038 |

9635 |

56360 |

-945 |

|

5 |

11.8 |

847 |

424 |

85 |

8999 |

863 |

355 |

110 |

7672 |

7782 |

10502 |

57000 |

8361 |

|

6 |

15.5 |

889 |

445 |

89 |

8170 |

- |

- |

- |

8170 |

8170 |

11027 |

54735 |

25363 |

|

7 |

17.7 |

933 |

467 |

93 |

8579 |

- |

- |

- |

8579 |

8579 |

11579 |

57472 |

36985 |

|

8 |

20.8 |

981 |

490 |

98 |

9008 |

- |

- |

- |

9008 |

9008 |

12158 |

60346 |

54152 |

|

9 |

23.2 |

1030 |

515 |

103 |

9458 |

- |

- |

- |

9458 |

9458 |

12766 |

63363 |

69313 |

|

10 |

26.7 |

1081 |

541 |

108 |

9931 |

- |

- |

- |

9931 |

9931 |

13404 |

66531 |

91846 |

|

11 |

27.2 |

1134 |

567 |

113 |

10427 |

- |

- |

- |

10427 |

10427 |

14074 |

69858 |

99176 |

|

12 |

27.5 |

1192 |

596 |

119 |

10949 |

- |

- |

- |

10949 |

10949 |

14778 |

73351 |

106065 |

|

13 |

27.8 |

1251 |

626 |

125 |

11496 |

- |

- |

- |

11496 |

11496 |

15517 |

77018 |

113261 |

|

14 |

29.0 |

1314 |

657 |

131 |

12071 |

- |

- |

- |

12071 |

12071 |

16292 |

80870 |

126870 |

|

15 |

30.8 |

1380 |

690 |

138 |

12675 |

- |

- |

- |

12675 |

12675 |

17107 |

84913 |

145729 |

|

16 |

35.0 |

1449 |

724 |

145 |

13308 |

- |

- |

- |

13308 |

13308 |

17962 |

89158 |

183680 |

|

17 |

36.2 |

1521 |

761 |

152 |

13974 |

- |

- |

- |

13974 |

13974 |

18860 |

93616 |

205128 |

|

18 |

37.9 |

1597 |

799 |

160 |

14673 |

- |

- |

- |

14673 |

14673 |

19803 |

98297 |

225850 |

|

19 |

38.9 |

1677 |

839 |

168 |

15406 |

- |

- |

- |

15406 |

15406 |

20794 |

103212 |

245594 |

|

20 |

40.2 |

1761 |

880 |

176 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

21833 |

43667 |

269403 |

Таблица 2

Динамика некоторых экономических показателей полезащитных лесных полос, созданных из быстрорастущих гибридов и сортов тополей, в первые 20 лет их роста (округленно до целых рублей)

|

Возраст лесных полос, лет |

Защищаемая площадь пашни S ef , га |

Цена 1 ц зерна Z, руб. |

Себестоимость производства 1 ц зерна C o , руб. |

Себест. 1 ц дополн. зерна C ad , руб. |

Затраты на создание полос в текущем году C 2 , руб. |

В том числе |

Потери продукции на площадях под лесополосами L 1 , руб. |

Суммарные потери L 100, руб. |

Годовой доход P 100, руб. |

||||

|

Номинал текущ. года C 2r , руб. |

Ин-фляци-онные C 2r It, руб. |

БП тек. года (C 2r∙ + C 2r It)∙ i , руб. |

Преды-дущ. БП C 2n i∙ (1 + i )t, руб. |

Итого БП, руб. |

|||||||||

|

1 |

1.67 |

600 |

300 |

60 |

57357 |

52621 |

- |

4736 |

0 |

4736 |

7440 |

244307 |

-24710 |

|

2 |

4.34 |

654 |

337 |

65 |

9262 |

3451 |

311 |

339 |

5162 |

5501 |

8110 |

53268 |

-18133 |

|

3 |

7.2 |

713 |

356 |

71 |

9348 |

2588 |

487 |

277 |

5996 |

6272 |

8840 |

55043 |

-9490 |

|

4 |

10.8 |

777 |

389 |

78 |

9273 |

1725 |

509 |

201 |

6837 |

7038 |

9635 |

56360 |

3754 |

|

5 |

12.7 |

847 |

423 |

85 |

8999 |

863 |

355 |

110 |

7672 |

7781 |

10502 |

57000 |

12203 |

|

6 |

17.2 |

889 |

445 |

89 |

8170 |

- |

- |

- |

8170 |

8170 |

11027 |

54735 |

32982 |

|

7 |

19.2 |

933 |

467 |

93 |

8579 |

- |

- |

- |

8579 |

8579 |

11579 |

57472 |

44044 |

|

8 |

24.0 |

980 |

490 |

98 |

9008 |

- |

- |

- |

9008 |

9008 |

12158 |

60346 |

69964 |

|

9 |

26.8 |

1029 |

515 |

103 |

9458 |

- |

- |

- |

9458 |

9458 |

12766 |

63363 |

87992 |

|

10 |

30.4 |

1081 |

541 |

108 |

9931 |

- |

- |

- |

9931 |

9931 |

13404 |

66531 |

111731 |

|

11 |

31.3 |

1134 |

567 |

113 |

10427 |

- |

- |

- |

10427 |

10427 |

14074 |

69858 |

122611 |

|

12 |

32.2 |

1192 |

596 |

119 |

10949 |

- |

- |

- |

10948 |

10949 |

14778 |

73351 |

134295 |

|

13 |

32.8 |

1251 |

626 |

125 |

11496 |

- |

- |

- |

11496 |

11496 |

15517 |

77018 |

144794 |

|

14 |

34.0 |

1314 |

657 |

131 |

12071 |

- |

- |

- |

12071 |

12071 |

16292 |

80870 |

159981 |

|

15 |

35.2 |

1380 |

690 |

138 |

12675 |

- |

- |

- |

12675 |

12675 |

17107 |

84913 |

176322 |

|

16 |

38.4 |

1449 |

724 |

145 |

13308 |

- |

- |

- |

13308 |

13308 |

17962 |

89158 |

208503 |

|

17 |

39.7 |

1521 |

761 |

152 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

18860 |

37721 |

228892 |

|

18 |

42.0 |

1597 |

799 |

160 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

19803 |

39607 |

258851 |

|

19 |

43.0 |

1677 |

839 |

168 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

20794 |

41587 |

280246 |

|

20 |

44.2 |

1760 |

880 |

176 |

0 |

- |

- |

- |

0 |

0 |

21833 |

43667 |

304900 |

Эффективность лесных полос из обычных тополей в первое двадцатилетие их существования составила 1,23 рубля на рубль затрат. Для полос из сортовых тополей эффективность была выше – 1,66 рубля на рубль затрат.

Следовательно, использование в насаждениях быстрорастущих культиваров тополей позволяет повысить экономическую эффективность полезащитных насаждений, в 1,3 раза.

Экономические показатели полезащитных лесных полос можно повысить введением сортовых тополей. Учитывая это, основные усилия селекционеров были направлены на создание и отбор быстрорастущих сортов тополей, имеющих более высокие показатели эффективных высот, позволяющих защищать большие площади полей. Такие сорта были отселектиро-ваны и включены в перспективные ассортименты.

Предварительно, в число более эффективных для условий лесостепи, степи и полупустыни были рекомендованы следующие отечественные гибриды: Пионер, Русский,

Пирамидально-осокоревый Камышинский, Воронежский Гигант, Степная Лада, Болид, Ведуга и др. Кроме того, в рекомендуемый ассортимент вошли испытанные культивары некоторых интродуцированных евроамериканских тополей: Робуста, Бахельери, Вер-нирубенс, Брабантика-175, Сакрау-59 и др. (А. П. Царев, 1979; В. А. Царев, 1995; А. П. Царев и др., 2003). Однако, конкретные величины прибавок требуют соответствующих расчетов, которые будут представлены позже.

ВЫВОДЫ

-

- Полезащитные лесные полосы имеют бесспорное экологическое и социальное значение, однако экономические расчеты их эффективности, проведенные ранее в нашей стране в рамках плановой экономики, к настоящему времени требуют пересмотра.

-

- В данной работе на примере Центрального Черноземья Европейской части России предпринята в первом приближении попытка осуществить такую оценку с учетом фактора времени. Для этого в ранее предложенные формулы были введены показатели, отражающие инфляцию и банковский процент на понесенные затраты.

-

- Проведенный анализ показал, что полезащитные лесные полосы, созданные из обычных тополей из секции настоящих (осокоря и бальзамических), окупают затраты на их создание и потери урожая на занятых ими площадях, примерно, к 18-19-летнему возрасту.

-

- Такие же полосы, созданные из быстрорастущих сортов и гибридов тополей, окупают затраты к 16 годам. При этом их экономическая эффективность существенно выше, чем из обычных тополей.

-

- Экономическая эффективность полезащитных лесных полос может меняться в зависимости от типа полосы и её ширины, состава пород и схем их смешения, площади отчуждения территории под дороги,

урожайности зерновых, величины инфляции и банковского процента, размера зарплаты, стоимости посадочного и горюче-смазочных материалов и других факторов.

-

- Одним из факторов, способных повысить экономическую эффективность полезащитных лесных полос, может быть введение в их состав сортовых тополей.

Список литературы Экономическая эффективность полезащитных полос из обычных и сортовых тополей

- Вечканов Г. С. Современная экономическая энциклопедия/Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. СПб.: Изд-во «Лань», 2002. 880 с. ил.

- Воронежский статистический ежегодник, 2005 -Воронеж: Территориальный орган федеральной службы Госстатистики по Воронежской области. 2006. 308 с.

- Защитное лесоразведение в СССР. Под ред. Павловского Е. С./Б. А. Абакумов, Д. К. Бабенко, И. М. Бартенев и др. М.: Агропромиздат, 1986. 263 с.

- Защитное лесоразведение//Леса России-2005/Российская лесная газета. Март 2006. № 8-10 (138-140). С. 21-22.

- Константинов Р. А. Лесные полосы и урожай/Р. А. Константинов, Л. Р. Струзер. Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во, 1965. 176 с., ил.

- Константинов Р. А. Лесные полосы и урожай. Издание 2-е, переработанное и дополненное/Р. А. Константинов, Л. Р. Струзер. Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во, 1974. 214 с., ил.

- Максименко А. П. Защитное лесоразведение в условиях Краснодарского края//Оптимизация ландшафтов зональных и нарушенных земель: Материалы Всерос. Науч.-практ. Конф. Воронеж, 22-24 сентября 2004 года/Под ред. Я. В. Панкова. Воронеж: Изд-во Воронеж гос. Ун-та, 2005. С. 28-30.

- Мелехов И. С. Лесоведение/И. С. Мелехов. М.: Лесная пром-сть, 1980. 408 с., ил.

- Михина Е. А., Михин В. И. Агроэкологические условия формирования лесоаграрных ландшафтов//Оптимизация ландшафтов зональных и нарушенных земель: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 22-24 сентября 2004 года/Под ред. Я. В. Панкова. Воронеж: Изд-во Воронеж гос. Ун-та, 2005. С. 38-39.

- Павловский Е. С. Экологические и социальные проблемы агролесомелиорации/Е. С. Павловский. М.: ВО «Агропромиздат», 1988. 182 с.

- Панков Я. В. Лесомелиорация ландшафтов: Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальностей 260400 -Лесное хозяйство и 260500 -Садово-парковое и ландшафтное строительство/Я. В. Панков, П. В. Ковалев, В. И. Михин, М. М. Сушков. Воронеж: ВГЛТА, 2002. 46 с.

- Рымарь В. Т. Оптимизация балочных водосборов и ведение лесного хозяйства в защитных лесонасаждениях/В. Т. Рымарь, И. П. Свинцов, Б. И. Скачков, В. В. Тищенко, А. С. Чеканышкин, И. В. Ялманов. М.: Российская академия сельскохозяйственных наук, 2006. 66 с., ил.

- Российский статистический ежегодник 2006/Статистический сборник. Росстат. М.: 2006. 808 с.

- Рылько Д. Во всем виноват мировой рынок/Российская газета, № 155 (4418). 20 июля 2007. С. 6.

- Столповская Н. Хлебный колос стал ещё более золотым/Аргументы и факты -Черноземье, № 29 (631). 18 июля 2007. С. 3.

- Трещевский И. В. Полезащитное лесоразведение/И. В. Трещевский, П. В. Ковалев, В. К. Попов. Воронеж: Центрально-черноземное книжное изд-во, 1973. 129 с., ил.

- Трещевский И. В. Лесные мелиорации и зональные системы противоэрозионных мероприятий. Учебное пособие/И. В. Трещевский, В. Г. Шаталов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1982. 264 с.

- Трибунская В. М. Экономическая эффективность защитного лесоразведения//Защитное лесоразведение в СССР. Под ред. Павловского Е. С./Б. А. Абакумов, Д. К. Бабенко, И. М. Бартенев и др. М.: Агропромиздат, 1986. С. 237-242.

- Царев А. П. Сортоведение тополя/А. П. Царев. Воронеж:, Изд-во Воронежского университета, 1985. 152 с., ил.

- Царев А. П. Рекомендации по выращиванию насаждений тополя в Юго-Восточной части Европейской территории РСФСР/А. П. Царев. Воронеж: Центральный НИИ лесной генетики и селекции, 1986. 37 с.

- Царев А. П. Продуктивность тополей в Центральном Черноземье.//Селекция древесных растений на устойчивость и продуктивность/А. П. Царев, Т. А. Благодарова, А. Г. Ещенко, Д. Н. Изотов, И. Б. Мякинин, В. П. Посохов. Воронеж: Центральный НИИ лесной генетики и селекции, 1990. С. 8-16.

- Царев А. П. Селекция и репродукция лесных древесных пород/А. П. Царев, С. П. Погиба, В. В. Тренин. М.: Логос, 2003. 504 с., ил.

- Царев В. А. Вегетативная репродукция и испытание тополя в Волгоградской области. Автореферат дисс. На соиск. уч. степени канд. с-х. наук. Специальность 06.03.01. «Лесные культуры, селекция, семеноводство и озеленение городов». Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 1995. 19 с.

- Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник. -3-е изд./Е. М. Четыркин. М.: Дело, 2003. 400 с.

- Чкаников М. Зерновой удар/Российская газета, № 155 (4418). 20 июля 2007. С. 6.

- Tsarev A. P., Tsarev V. A., Laur N. V. The economic effectiveness of shelterbelts created from best poplar cultivars//European Congress IUFRO “Forest and Forestry in the Context of Rural Development”/Warsaw Agriculture University. September 6-8. 2007. Scientific seminar. Document of the Congress Scientific Committee. Updated 8-09-2007. P. 64. Mode access: http://conference2007.wl.sggw.pl

- Tsarev A., Tsarev V. Approach to estimate of forest shelterbelts efficiency//International Scientific conference “Integral protection of forests Scientific-Technological Platform. Beograd, 2007.

- Tsarev A., Tsarev V. Estimate of shelterbelts economic efficiency//International Scientific conference “Integral protection of forests Scientific-Technological Platform. Beograd, 2007.