Экономические аспекты лечения клещевого энцефалита

Автор: Козлов В.Г., Малышева Л.А., Бартфельд Н.Н., Ильченко Т.Э., Быстрицкий Л.Д.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Клещевой энцефалит (КЭ) в Томской области остается тяжелой природно-очаговой инфекцией. Показатель заболеваемости КЭ значительно превышает общероссийский показатель. В условиях ограниченного бюджета здравоохранения на лечение больных КЭ ежегодно затрачиваются значительные денежные средства. В общей структуре затрат на лечение КЭ доля статьи «Медикаменты» - вторая по уровню и имеет тенденцию к снижению. Необходимо проведение клинико-экономических исследований, создание стандартов лечения КЭ на территории Томской области с целью рационального использования ресурсов здравоохранения.

Клещевой энцефалит, томская область, стоимость лечения, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14919063

IDR: 14919063 | УДК: 616.98:579.834.114]-036.11:616.8-001

Текст научной статьи Экономические аспекты лечения клещевого энцефалита

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

-

* Управление фармации Администрации Томской области, г. Томск;

-

* * МСЧ «Строитель», г. Томск;

-

* ** Филиал ФГУП «НПО «Микроген» в г. Томск НПО «Вирион», г. Томск

Клещевой энцефалит (КЭ) и в настоящее время остается наиболее распространенной и тяжелой природно-очаговой инфекцией, переносимой иксодовы-ми клещами [1]. На протяжении последней четверти XX века заболеваемость КЭ в Российской Федерации непрерывно росла и достигла беспрецедентно высокого уровня – число больных превысило 10 000 на протяжении одного весенне-летнего сезона [2]. Особенно высокий уровень заболеваемости был отмечен в Приуралье, на Урале и в Сибири: в некоторых регионах (Удмуртия, Пермский край, Тюменская область, Томская область, Красноярский край) он в 5-10 раз превысил средние показатели по России. Причина роста заболеваемости заключается, с одной стороны, в увеличении численности инфицированных клещей в природе из-за глобальных изменений климата, нарушения естественных биоценозов, а с другой – в многократном повышении контактов людей с клещами вследствие массового загородного жилищ-56

ного и дачного строительства, возрастающего потока жителей городов в пригородные леса (туризм, отдых, а также с промысловыми целями). Большинство заражений происходит в антропургических очагах, число которых быстро растет в окрестностях больших и малых городов и даже на их территориях.

Разработанная ранее и осуществляемая в стране система профилактики КЭ является комплексной и включает специфические и неспецифические меры. Специфическая профилактика предусматривает вакцинацию групп высокого риска, которые представлены лицами, постоянно занятыми работами на территориях природных очагов (работники лесного хозяйства и лесообработки, строители различных коммуникаций, геологи и др.). Имеющиеся в распоряжении здравоохранения вакцины против КЭ высокоиммуногенны и безопасны [3, 4]. Однако в современных условиях вакцинации только указанных контингентов совершенно недостаточно, так как в последние годы основной группой риска стали городские жители, их доля в общей заболеваемости составляет 70-80% [5].

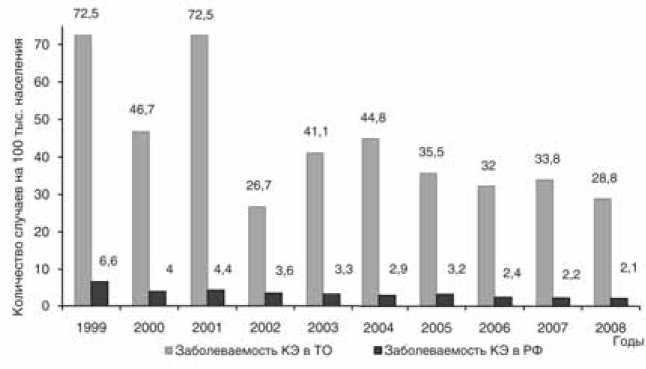

Томская область остается одним из наиболее активных природных очагов КЭ в Российской Федерации. Показатель заболеваемости КЭ в области за

Рис. 1. Заболеваемость клещевым энцефалитом за 1999-2008 гг.

последние 10 лет варьировал от 72,5 в 1999 г. до 28,8 в 2008 г. (рис. 1).

В целом, причины заболеваемости КЭ в Томской области соотносятся с данными по стране. Так, основную часть заболевших представляют жители городов, занимающиеся садоводством и огородничеством, сбором лесных дикоросов. Кроме того, среди пострадавших велика доля (20-23%), отмечающая присасывание клеща в черте города – в парках, скверах, в районе городского кладбища.

Необходимо признать, что наиболее значимыми факторами, влияющими на уровень заболеваемости КЭ в Томской области, являются: снижение в последнее десятилетие акарицидных обработок на территории города и в пригородных массивах, а также недостаточный уровень вакцинопрофилактики населения.

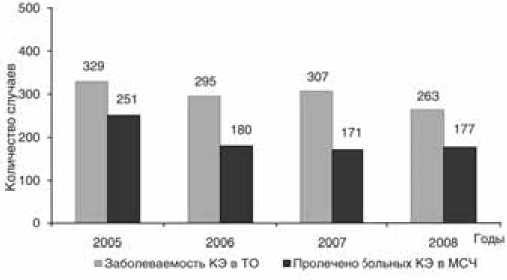

Значимость проблемы КЭ в Томской области определяется не только тяжестью течения острой формы заболевания, но и часто резидуальными явлениями КЭ, приводящими к психоэмоциональным и интеллектуально-мнестическим изменениям, что существенно нарушает социальную адаптацию заболевших. Все это приводит к увеличению длительности и стоимости лечения, увеличению сроков временной нетрудоспособности, стойкой утраты трудоспособности работающего населения. В сложившихся условиях ежегодно в стационарах города Томска и области проходят лечение сотни больных. Так, основное число заболевших КЭ проходят лечение в МСЧ «Строитель», являющейся Центром по профилактике и лечению клещевых нейроинфекций. Так, в 2005 г. В МСЧ «Строитель» пролечено (рис. 2): 251 больной КЭ из 329 случаев по области; в 2006 г. – 180 из 295 случаев; в 2007 г. – 171 из 307 случаев; в 2008 г. – 177 из 263 случаев.

Рис. 2. Количество заболевших КЭ в Томской области и количество больных КЭ, пролеченных в МСЧ «Строитель»

В условиях ограниченного бюджета здравоохранения для лечения больных КЭ ежегодно затрачиваются значительные денежные средства. Оптимизировать деятельность лечебно-профилактических учреждений, рационально использовать средства, повышая при этом качество лечения, – вот актуальные задачи, которые необходимо решать сегодня практическому здравоохранению. Для России важность проблемы рационального подхода в области лекарственного обеспечения очень высока в связи с нехваткой средств даже на жизненно необходимые препараты. Решить эту проблему помогают активно развивающиеся в настоящее время клинико-экономические исследования [6, 7, 8]. Во всем мире давно уже пришли к осознанию важности и необходимости изучения методов фармако-экономического анализа и доказательной медицины в практике здравоохранения, что позволяет не только экономить расходы на лечение конкретного случая, но и повысить качество терапии и, соответственно, качество жизни людей.

Применение результатов фармако-экономических исследований может отразиться и на обществе в целом. Их учет позволяет не только снизить уровень затрат путем их оптимизации, но и уменьшить заболеваемость, инвалидность и смертность при многих социально значимых заболеваниях, повысить качество жизни и ее среднюю продолжительность [8, 9]. Таким образом, фармако-экономические принципы организации лекарственной помощи населению являются актуальной задачей в рамках общей системы совершенствования российского здравоохранения, несут в себе объективные инструменты в рыночной конкурентной борьбе [6, 7], когда наиболее востребованными становятся эффективные и оптимальные по цене препараты. Как указала ВОЗ [7], «национальная политика стран в области лекарств и программы по основным лекарствам являются для нас сейчас и в обозримом будущем оптимальными средствами для движения к двойной цели: рационального управления лекарственными ресурсами и лучшего здоровья для всех».

Для объективности необходимо отметить новизну проблемы в России, отсутствие законодательных актов, ставящих всю систему здравоохранения в такие рамочные условия, чтобы все субъекты здравоохранения были не только обязаны, но и заинтересованы в применении данных клинико-экономического анализа в повседневной практике. Законодательная база, организационная структура системы здравоохранения должна стимулировать все заинтересованные стороны (производителей лекарственных средств, дистрибьюторскую и розничную сеть, систему ОМС, страховые компании, ЛПУ и др.) применять принципы фармако-экономики в своей работе [8, 9, 10].

Вышеперечисленные факторы явились основанием для проведения клинико-экономического анализа лечения КЭ на базе МСЧ «Строитель» с целью оптимизации расходов. Материалом для исследований послужили ретроспективный анализ 135 историй болезни и динамические наблюдения за больными с различными формами КЭ в период с 2005-го по 2008 год, а также и планово-экономические показатели МСЧ «Строитель».

При установлении диагноза использовали клиническую классификацию КЭ в соответствии с при-

Распределение больных с клещевыми инфекциями в зависимости от диагноза в период 2005-2008 гг.

|

Год |

Всего больных с КИ |

ИКБ |

КЭ+ИКБ |

КЭ |

|||

|

Всего |

СФ+ЛФ л.с.т. |

ЛФ с.с.т. |

ЛФ т.с.т. |

||||

|

2005 |

376 |

66 |

59 |

251 |

142 |

100 |

9 |

|

2006 |

365 |

131 |

54 |

180 |

100 |

70 |

10 |

|

2007 |

385 |

121 |

93 |

171 |

100 |

50 |

21 |

|

2008 |

394 |

138 |

77 |

179 |

153 |

22 |

4 |

Примечание: СФ – стертая форма КЭ; СФ+ЛФ л.с.т. – стертая форма и лихорадочная форма КЭ, легкой степени тяжести; ЛФ л.с.т. – лихорадочная форма КЭ, легкой степени тяжести; ЛФ т.с.т. – лихорадочная форма КЭ, тяжелой степени тяжести.

казом МЗ СССР № 141 от 09.04.1990 г. в модификации сотрудников кафедры инфекционных и нервных болезней Сибирского государственного медицинского университета (2002 г.).

Этиологическую верификацию диагноза осуществляли на основании заключения о наличии антигена вируса КЭ (при контроле методом иммуно-ферментного анализа в ИФА), а также антител IgM и IgG (при контроле методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) – РНК вируса КЭ).

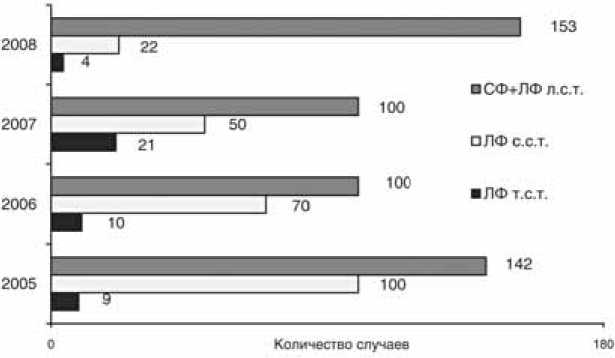

На базе МСЧ «Строитель» проходят лечение больные не только КЭ, но и инфекционным клещевым боррелиозом (ИКБ). Так, в 2005 г. пролечены 376 человек (табл. 1) с клещевыми инфекциями (КИ). Из них 251 больному поставлен диагноз КЭ. В свою очередь, из них 142 человека – со стертой формой и лихорадочной формой легкой степени тяжести, 100 больных – с лихорадочной формой средней степени тяжести и 9 больным поставлен диагноз КЭ лихорадочной формы, тяжелое течение.

В 2006 г. всего 365 пациентов пролечены по поводу клещевых инфекций. Из них 180 больных имели диагноз КЭ (100 больных со стертой формой и лихорадочной формой легкой степени тяжести, 70 больных – с лихорадочной формой средней степени тяжести и 10 – КЭ лихорадочной формы, тяжелое течение).

Рис 3. Распределение больных КЭ в зависимости от степени тяжести заболевания в период 2005-2008 гг.

В 2007 г. c данной патологией пролечены 385 больных. Из них 171 больной с диагнозом КЭ (100 больных со стертой формой КЭ и лихорадочной формой легкой степени тяжести, 50 больных с лихорадочной формой средней степени тяжести и 21 больному поставлен диагноз КЭ лихорадочной формы, тяжелое течение).

В 2008 г. по поводу клещевых инфекций пролечены 394 пациента. Из них 179 больных имели диагноз КЭ (153 больных со стертой формой и лихорадочной формой легкой степени тяжести, 22 больных с лихорадочной формой средней степени тяжести и 4 – КЭ лихорадочной формы, тяжелое течение).

На рисунке 3 представлено распределение больных КЭ, пролеченных в МСЧ «Строитель» в зависимости от степени тяжести заболевания в период 2005-2008 гг. Общее количество пролеченных с диагнозом КЭ за четыре года снизилось на 28%, при этом преобладают больные со стертой и лихорадочной формой легкой степени тяжести. Наблюдается значительное снижение больных с лихорадочной формой средней степени тяжести – со 100 случаев в 2005 году до 22 случаев в 2008 году.

Территориальным фондом ОМС в начале каждого календарного года утверждается стоимость лечения одного случая заболевания КЭ, при этом не рассматриваются разные формы и степень тяжести заболевания. Медицинские учреждения отчитываются о потраченных на лечение средствах в суммовом выражении, не выделяя стоимость лечения конкретного случая.

Таким образом, в системе ОМС плановая стоимость лечения КЭ и отчетные данные являются средними цифрами, не отражающими в действительности стоимость лечения одного случая заболевания КЭ.

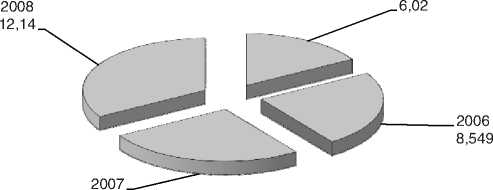

Так, государственное финансирование на одного пролеченного больного из расчета продолжительности лечения в условиях стационара 16 койко/дней в 2005 г. составило 6020 руб. 67 коп., в

9,548

Рис. 4. Стоимость лечения одного случая КЭ в условиях стационара МСЧ «Строитель» в период 2005–2008 гг. (тыс. руб.)

2006 г. – 8549 руб. 50 коп., в 2007 году сумма увеличилась до 9548 руб. 80 коп., то есть более чем на 50% по сравнению с 2005 г., а в 2008 г. составила 12 140 руб. 80 коп. (рис. 4).

Представляло интерес изучение принципа формирования плановой стоимости лечения КЭ в ЛПУ в системе ОМС. Плановая стоимость формируется на основании пяти основных статей расходов: заработная плата и начисления на нее, питание, медикаменты и перевязочные средства, мягкий инвентарь и обмундирование и двух дополнительных – капремонт и прочие (табл. 2).

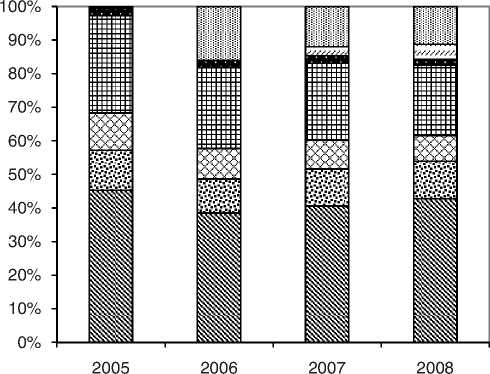

Графически структура стоимости лечения одного случая КЭ в системе ОМС в МСЧ «Строитель» в период 2005-2008 гг. изображена на рисунке 5.

Очевидно, что основной составляющей в структуре затрат является оплата труда персонала, доля которой в общей системе затрат колеблется в последние четыре года в пределах 38,5%-45,3%. Важной составляющей качества медицинской помощи является лекарственное обеспечение. «Медикаменты» – вторая по уровню затрат статья, доля которой в общей системе затрат имеет тенденцию к снижению – от 29% в 2005 г. до 21% в 2008 г.

По общему объему затрат медикаментозное обеспечение выходит на ведущие места в составе бюджетов здравоохранения всех уровней – от медицинского учреждения до бюджета Министерства здравоохранения и Федерального фонда ОМС. Так, в 2003 г. системой ОМС в России на заработную плату было затрачено 45,3% средств, на медикаменты – 26,8%

□ Прочие

■ Мягкий инвентарь

□ Продукты питания

И Оплата труда

□ Капремонт

В Медикаменты

В Начисление на оплату труда

Рис. 5. Структура стоимости лечения одного случая КЭ в системе ОМС в период 2005-2008 гг.

средств, по остальным статьям – 27,1%. Эти данные сопоставимы с результатами наших исследований.

Необходимо отметить, что статья «Медикаменты» включает расходы на диагностические мероприятия, лекарственные препараты и мединструментарий. В стационаре каждому больному с клещевыми инфекциями проводятся следующие диагностические исследования:

– общий анализ крови – 2-кратно,

– общий анализ мочи – 2-кратно,

– иммуно-ферментный анализ (ИФА) на определение вируса КЭ,

– иммуно-ферментный анализ (ИФА) на определение IgM, IgG – 2-кратно,

– исследование на наличие вируса КЭ в полимеразно-цепной реакции (ПРЦ).

В сумме исследования составляют 642 рубля.

Таким образом, непосредственно на медикаменты в 2005 г. израсходовано 1106,56 руб.; в 2006 г. – 1414,07 руб.; в 2007 г. – 1570,80 руб., в 2008 г. – 1902,80 руб. Или в расчете на один койко/день в

Структура стоимости лечения одного случая КЭ в системе ОМС в период 2005-2008 гг.

|

№ п/п |

Наименование статьи |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

1 |

Оплата труда, руб. / % |

2728,34 / 45,3 |

3293,69 / 38,5 |

3879,52 / 40,6 |

5184,16 / 42,7 |

|

2 |

Начисления на оплату труда, руб. / % |

714,83 / 11,9 |

862,95 / 10,1 |

1016,48 / 11,0 |

1358,24 / 11,2 |

|

3 |

Продукты питания, руб. / % |

663,83 / 11,1 |

766,17 / 9,1 |

830,4 / 8,5 |

928,0 / 7,6 |

|

4 |

Медикаменты, руб. / % |

1748,53 / 29 |

2056,07 / 24,0 |

2212,80 / 23,0 |

2544,8 / 21,0 |

|

5 |

Мягкий инвентарь, руб. / % |

165,14 / 2,7 |

190,94 / 2,2 |

206,4 / 2,2 |

222,40 / 1,8 |

|

6 |

Капремонт, руб. / % |

– |

– |

281,68 / 2,7 |

548,32 / 4,5 |

|

7 |

Прочие, руб. / % |

– |

1379,69 / 16,1 |

1161,6 / 12,0 |

1354,88 / 11,2 |

|

Всего, руб. / % |

6020,67 / 100 |

8549,50 / 100 |

9548,80 / 100 |

12140,80 / 100 |

2005 г. приходилось 69,16 руб., в 2006 г. – 88,3 руб., в 2007 г. – 98,2 руб., в 2008 г. – 118,93 руб.

На какие препараты используются эти средства? Согласно региональному медицинскому стандарту (Приказ Департамента здравоохранения Томской области №466 от 18.10.2006 г. «Региональные стандарты медицинской помощи на территории Томской области»), при лечении КЭ необходимо использовать следующие группы препаратов.

Группы препаратов, используемые при лечении КЭ

|

Специфический иммуноглобулин Противовирусные |

Десенсибилизирующие Жаропонижающие |

|

Дезинтоксикационные |

Ноотропы |

|

Глюкокортикоиды |

Витамины |

|

Диуретики |

Сосудистые |

|

Противовирусные |

Индукторы интерферона |

Однако непосредственно наименования препаратов по группам в стандарте отсутствуют. В сложившейся ситуации препараты назначаются в соответствии с наработанными схемами лечения. При решении вопроса выбора препаратов на оставшуюся сумму, к сожалению, доктора предоставлены самим себе.

Результаты исследования показывают необходимость проведения клинико-экономических исследований, создания стандартов лечения КЭ на территории Томской области с целью рационального использования ограниченных ресурсов здравоохранения. Необходимы разработка и внедрение образовательных программ, направленных на оптимизацию медицинской помощи и популяризацию эффективных подходов к ведению больных КЭ, а также дальнейшая работа над рекомендациями по лечению и профилактике КЭ.

Список литературы Экономические аспекты лечения клещевого энцефалита

- Злобин В.И. Эпидемиологичеcкий мониторинг и профилактика иксодовых клещевых инфекций в условиях сочетанных природных и антропургических очагов//Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2008. -№ 2. -С. 10-14.

- Злобин В.И. Клещевой энцефалит в Российской Федерации: современное состояние проблемы и стратегия профилактики//Вопросы вирусологии. 2005. № 3. -С. 26-32.

- Воробьёва М.С. Сравнительный анализ качества вакцин для профилактики клещевого энцефалита./М.С. Воробьёва, М.Н. Расщепкина//Медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения актуальных инфекций: тез. докл. Всерос. конф. по вакцинологии. -М., 2004. -С. 13.

- Прохорова О.Г., Романенко В.В., Злобин В.И. Сравнительная характеристика иммунологической активности вакцин клещевого энцефалита, используемых в ходе кампании массовой вакцинации населения Свердловской области//Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2006. -№ 4. -С. 33-36.

- Львов Д.К., Злобин В.И. Стратегия и тактика профилактики клещевого энцефалита на современном этапе//Вопросы вирусологии. 2007. -№ 5. -С. 26-30.

- Гришин А.В., Юргель Н.В., Скальский С.В. Фармако-экономические исследования как основа повышения эффективности здравоохранения. Монография. -Омск, 2004. -226 с.

- Гришин А.В., Ленская Л.Г. Фармако-экономика: формулярная система организации лекарственной помощи. -Новосибирск, 1999. -200 с.

- Воробьёв П.А., Авксентьева М.В., Юрьев А.С. Клинико-экономический анализ. -Москва: Изд-во «Ньюдиамед», 2004. -403 с.

- Белоусов Ю.Б. Моя основная задача в жизни -создание национальной доктрины лекарственного обеспечения.//Фарматека. 2005. -№6. -С. 11-15.

- Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. От научных доказательств -к качественной клинической практике.//Фарматека. 2004. -№ 2. -С. 6-9.