Экономические реформы, модернизация и идеология особого пути в России

Автор: Вольчик В.В., Фурса Е.В., Маслюкова Е.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется идеология особого пути как значимый фактор экономической модернизации и развития России в конструктивном контексте. Концепт особого пути рассматривается в перспективе эволюции экономической науки, подчеркивая его отличие от радикального отрицания универсальных законов. Особый путь, тесно связанный с суверенитетом и национальными интересами, представлен как стратегия адаптации институтов и политики к уникальным национальным и историческим условиям страны. Методы исследования основаны на использовании двунаправленной нейросети LSTM для классификации текстов научных статей по признаку их идеологической окрашенности и представленности биграмм в публикациях, отнесенных к группе «Особый путь» с помощью программного продукта Лекта. Авторы обосновывают четыре базовые характеристики особого пути: экономический суверенитет, историзм, адаптивность и прагматизм. Особый путь рассматривается не как отрицание универсальных законов, а как способ адаптации институциональной структуры к национальным особенностям. Исследование подчеркивает важность учета исторического контекста и практического опыта при формировании экономической политики и определяет как несостоятельные попытки механического заимствования зарубежных моделей без учета национальной специфики. Идеология особого пути не отрицает достижения науки или опыт реформ в других странах, но акцентирует необходимость их адаптации к специфическим условиям России (историческим, институциональным, геополитическим). Синергия суверенитета, историзма, адаптивности и прагматизма рассматривается как основа для разработки стратегии модернизации, способной обеспечить устойчивое развитие в условиях неопределенности. Успешный опыт Китая демонстрирует практическую реализуемость такого подхода.

Экономическая идеология, особый путь, суверенитет, адаптивность, историзм, прагматизм, институты

Короткий адрес: https://sciup.org/147252101

IDR: 147252101 | УДК: 338.24.021.8 | DOI: 10.15838/esc.2025.5.101.3

Текст научной статьи Экономические реформы, модернизация и идеология особого пути в России

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00665, «Идеологический ландшафт российской экономической науки» в Южном федеральном университете.

В России периодически возникают интеллектуальные течения, которые связаны с осмыслением «новой модернизации», затрагивающей все сферы общественной жизни. В таких проектах значимая, если не центральная роль отводится модернизации экономики. В данной статье мы показываем, как идеология «особого пути» связана с развитием отечественной экономической науки и как ее концепты могут способствовать современному поступательному экономическому развитию.

Экономическая наука достигла очень значительных успехов за последнее столетие. Иногда встречаются суждения, что среди общественных наук именно экономика стала самой влиятельной, представляя собой деидеологи-зированный и политически нейтральный научный метод, который позволяет нам ясно мыслить и приходить к правильным ответам

(Rodrik, 2015, р. 197). Экономический кризис 2008 года стал поводом для сомнений в научной достоверности современной экономической теории (Krugman, 2009). Безусловно, и до «великой рецессии» периодически выходили работы о кризисе в экономической науке, но именно это событие привлекло значительное внимание к тому, что «научный метод», который используют экономисты, не всегда является валидным. Более того, стало очевидным, что универсальные рецепты современной экономической теории плохо работают для обеспечения экономического благополучия во многих странах. Поэтому всё большую актуальность и значимость приобретают теории, которые рассматривают экономические системы как неэргодические (North, 2005) и в которых особая роль отводится специфическим институтам и траекториям развития (Райнерт, 2016).

Что такое особый путь как экономическая идеология?

Исследования идеологических течений в экономической науке сопряжены с трудностями неоднозначной трактовки самого концепта «идеология». В рамках данного исследования мы используем подход, объединяющий шумпе-терианскую традицию, трактующую идеологию как «донаучный когнитивный акт» (Шумпетер, 2012), и нортовскую концепцию «совокупности ментальных моделей (North, 1994). Поэтому мы следуем научной традиции, развивающей подходы Й. Шумпетера и Д. Норта, которая наиболее лаконично представлена в трактовке В. Тамбовцевым идеологии как «видения экономики при построении моделей» (Тамбовцев, 2024, с. 15–18). В дальнейшем мы по умолчанию используем следующее определение: «Идеология – это общие ментальные модели, разделяемые группами индивидов. С помощью этих моделей группы индивидов объясняют предполагаемые и реальные связи между средствами и результатами проводимой политики, направленной на преобразование общества. Ключевое значение имеют группы индивидов (научные школы, политические организации) и их действия по установлению и продвижению предполагаемой или реальной связи между средствами и результатами» (Вольчик, 2024, с. 28).

В предыдущих статьях в рамках данного проекта мы исследовали идеальные типы идеологий, такие как неолиберализм и социализм (Вольчик, Ширяев, 2024) и экологизм (Маскаев и др., 2024). В данной работе мы акцентируем внимание на идеологии особого пути для того, чтобы показать возможности и направления конструктивного использования этого концепта в современной экономической науке.

В истории экономической науки существуют и эволюционируют школы, которые акцентируют внимание на национальных особенностях развития хозяйственных порядков. Наиболее влиятельной можно считать Немецкую историческую школу. Знаменитый «спор о методах» между Г. Шмоллером и К. Менгером в контексте соперничества универсалистского и национально ориентированного подходов сохраняет в современных условиях значимость и актуальность (Ефимов, 2007; Шмоллер, 2011).

Идеология особого пути в экономике имеет свою специфику и безусловные отличия от подобных политических или социологических кон- цептов. И здесь очень хорошим примером может служить особый путь развития экономики Китайской народной республики. Ведь именно создание концепта «социалистической рыночной экономики» позволило сформировать «созвездие» теоретических нарративов, моделей и мер экономической политики, которые способствовали грандиозному экономическому прогрессу.

Идеология особого пути не всегда является радикальным отрицанием универсальных экономических законов и теорий. Особый путь можно рассматривать как способ адаптации институциональной структуры хозяйственного порядка к национальным и историческим особенностям.

Идеология особого пути может сочетать или дополнять другие идеологические установки. Но именно «особый путь» является тем идеологическим направлением, в котором в наибольшей степени отражается институциональная специфика и подчеркивается важность национальных интересов.

Необходимо также учитывать, что универсальные сущности, связанные с «экономическими законами» и «широко признанными моделями», могут соответствовать или не соответствовать национальным интересам. Поэтому идеология особого пути тесно сопряжена с такими концептами, как суверенитет, национальные интересы.

Идеологии особого пути: эмпирическая база исследования для России

В российском общественном дискурсе идеология особого пути получила значительное распространение. Косвенно значимость концепта особого пути для населения Российской Федерации показывают данные социологического мониторинга «Как живешь, Россия?»1. Согласно 54-му этапу мониторинга в четвертом квартале 2024 года 51% опрошенных на вопрос «Какой путь экономического развития наиболее приемлем для России?» выбрали ответ «У России должен быть свой особый путь развития». Необходимо отметить, что вторым по популярности стал ответ «Экономика с преобладанием государственных форм собственности по образцу Китая» (19%; табл. 1 ).

Таблица 1. Мнение респондентов о том, какой путь экономического развития наиболее приемлем для России, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

1992, VIII |

1996, V |

2004, VII |

2009, VI |

2010, XII |

2011, VI |

2017, VI |

2020, XII |

2023, VI |

2024, IV |

|

У России должен быть свой особый путь развития |

52 |

53 |

44 |

48 |

45 |

45 |

42 |

33 |

52 |

51 |

|

Социально-ориентированная экономика наподобие Швеции |

8 |

11 |

14 |

13 |

12 |

16 |

13 |

17 |

10 |

13 |

|

Свободная рыночная экономика, как в США, Великобритании, ФРГ, Франции |

11 |

7 |

9 |

11 |

12 |

8 |

9 |

9 |

4 |

4 |

|

Экономика с преобладанием государственных форм собственности по образцу Китая |

5 |

8 |

9 |

11 |

10 |

11 |

10 |

11 |

15 |

19 |

|

Затруднились ответить |

24 |

21 |

24 |

18 |

21 |

20 |

26 |

30 |

18 |

13 |

Источник: «Как живешь, Россия?» (2024). Экспресс-информация. 54-й этап социологического мониторинга, апрель 2024 года: бюллетень / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова [и др.]; ФНИСЦ РАН. Москва. С. 57.

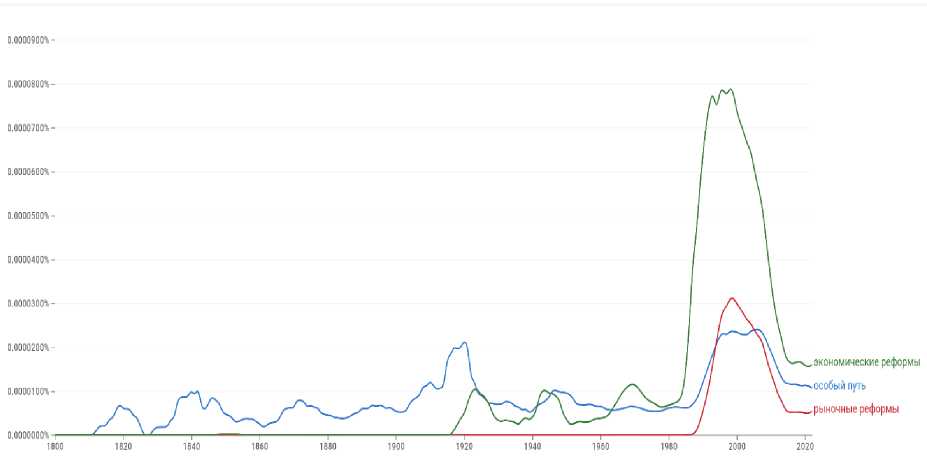

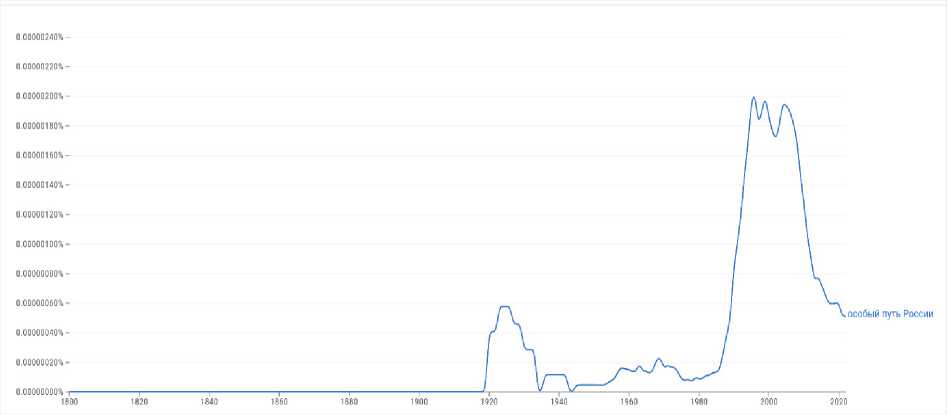

Важной иллюстрацией значимости концепта «особого пути» могут служить данные Google Ngram ( рис. 1, 2 ). Согласно им, в текстах книг и статей, опубликованных на русском языке, изменение частоты упоминания «особого пути» коррелирует с изменениями частоты использования составных лексем «экономические реформы» и «рыночные реформы». Рост использования словосочетаний «особый путь России»

или просто «особый путь» начинается с конца 1980-х – начала 1990-х гг., а пик приходится на первое десятилетие XXI века (2004–2006 гг.). Эти данные показывают, что при осмыслении экономических реформ важное место занимает проблематика, связанная с пониманием важности уникальных исторических, институциональных и культурных особенностей российского хозяйственного порядка.

Рис. 1. Анализ встречаемости биграмм «особый путь», «рыночные реформы», «экономические реформы»

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Анализ встречаемости словосочетания «особый путь России»

Источник: составлено авторами.

В рамках нашей работы основным источником данных для исследования эволюции идеологий в российской экономической науке стали материалы статей. Эмпирической базой выступали 134 124 научных публикации из 165 журналов, охватывающих период 1992–2023 гг. Для исследования идеологической окрашенности экспертным путем было выделено пять категорий: неолиберализм, дирижизм, социализм, особый путь, экологизм, а также сформирована обучающая выборка из 1487 статей (5% данных). Первоначально осуществлялась векторизация с использованием модели SciRus-tiny, затем для классификации текстов по признаку их идеологической окрашенности применялась двунаправленная нейросеть LSTM (32 блока на слой + Softmax). Распределение статей на группы в зависимости от их идеологической окрашенности представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение статей по идеологической направленности

|

Идеологи я |

Количество статей |

Доля, % |

|

Неолиберализм |

19489 |

14,53 |

|

Социализм |

16312 |

12,16 |

|

Дирижизм |

40045 |

29,86 |

|

Особый путь |

22264 |

16,60 |

|

Экологизм |

25283 |

18,85 |

|

Не определена |

10731 |

8,00 |

|

Всего |

134124 |

100 |

|

Источник: получено авторами в ходе машинного анализа текстов научных статей (Вольчик и др., 2024, с. 49). |

||

Распределение статей по идеологиям по временным периодам отражено в таблице 3.

Таблица 3. Распределения статей по идеологиям по временным периодам, %

|

Период |

Неолиберализм |

Социализм |

Дирижизм |

Особый путь |

Экологизм |

Не определена |

|

1992–1997 |

26,63 |

20,20 |

14,69 |

19,83 |

8,26 |

10,38 |

|

1998–2002 |

28,53 |

14,59 |

16,28 |

19,69 |

9,27 |

11,64 |

|

2003–2007 |

19,54 |

12,11 |

33,81 |

14,89 |

10,81 |

8,85 |

|

2008–2012 |

15,07 |

12,32 |

35,39 |

17,16 |

11,69 |

8,36 |

|

2013–2017 |

12,35 |

11,60 |

32,34 |

17,10 |

18,80 |

7,80 |

|

2018–2023 |

13,39 |

12,23 |

23,97 |

16,09 |

26,91 |

7,40 |

Источник: получено авторами в процессе машинного анализа текстов научных статей (Вольчик, 2025).

После предобработки текстов (удаление некириллических символов, токенизация, лемматизация с использованием библиотек re, PyMystem3) был произведен частотный анализ представленности различных n-грамм в каждой идеологии с помощью программного продукта Лекта. Для содержательного анализа экспертным путем все n-граммы были разделены на «общие» (частотные, но нейтральные) и «характерные» (идеологически значимые).

Анализ представленности биграмм в публикациях, отнесенных к группе «Особый путь», позволил выделить основные научные проблемы, обсуждаемые в каждом временном периоде ( табл. 4 ).

Публикации 1992–1997 гг. сконцентрированы на трансформации экономики России после распада СССР. В этот период наиболее частотное словосочетание – «бывший СССР», которое соответствует историческому контексту, и многие публикации начинались с отсылки к прошлому. Далее идет большой блок экономической лексики, связанной с рыночными преобразованиями экономики: «экономический рост», «экономическая безопасность», «ценные бумаги», «Центральный банк», «рыночная экономика». Значительную долю занимают биграммы, связанные с темой государственного управления и роли государства: «государственное регулирование», «федеральный бюджет», «промышленная политика». Также часто встречаются такие биграммы, как «коммерческие банки» и «частная собственность», что свидетельствует о повышении внимания к развитию негосударственного сектора, а словосочетания «денежная масса» и «курс рубля» напоминают о гиперинфляции тех лет. Следует обратить внимание на термины переходного периода – «структурная перестройка», «переходная экономика» (63). Социальные аспекты представ-

Таблица 4. Топ-20 биграмм по статьям, отнесенным к идеологии «Особый путь»

|

Период |

Биграммы |

|

1992–1997 гг. |

«Бывший СССР»; «экономический рост»; «экономическая безопасность»; «ценные бумаги»; «Центральный банк»; «денежная масса»; «российская экономика»; «экономика России»; «рыночная экономика»; «структурная перестройка»; «иностранные инвестиции»; «экономическая политика»; «народное хозяйство»; «реформирование экономики»; «коммерческие банки»; «государственное регулирование»; «промышленная политика»; «внешняя политика»; «федеральный бюджет»; «Стратегия реформирования» |

|

1998–2002 гг. |

«Ценные бумаги»; «экономический рост»; «валютный курс»; «реальный сектор»; «Центральный банк»; «коммерческие банки»; «российская экономика»; «банковская система»; «экономическая политика»; «денежная масса»; «курс рубля»; «процентная ставка»; «развитые страны»; «экономическое развитие»; «иностранные инвестиции»; «темп роста»; «страны СНГ»; «денежно-кредитная политика»; «мировая экономика»; «Западная Европа» |

|

2003–2007 гг. |

«Экономический рост»; «российская экономика»; «развитые страны»; «экономическое развитие»; «денежная масса»; «иностранные инвестиции»; «федеральный бюджет»; «Банк России»; «мировой рынок»; «ценные бумаги»; «основной капитал»; «заработная плата»; «Центральный банк»; «высшее образование»; «развитие экономики»; «социально-экономическое развитие»; «валютный курс»; «банковская система»; «процентная ставка»; «инвестиционная политика» |

|

2008–2012 гг. |

«Экономический рост»; «российская экономика»; «глобальный кризис»; «мировая экономика»; «экономическое развитие»; «банковская система»; «финансовый рынок»; «ценные бумаги»; «Банк России»; «инновационное развитие»; «социально-экономическое развитие»; «финансовый кризис»; «мировой рынок»; «инновационная деятельность»; «высшее образование»; «развитие экономики»; «иностранные инвестиции»; «процентная ставка»; «национальная экономика»; «Центральный банк» |

|

2013–1017 гг. |

«Экономический рост»; «российская экономика»; «мировая экономика»; «экономическое развитие»; «инновационное развитие»; «Банк России»; «социально-экономическое развитие»; «оценка качества»; «федеральный бюджет»; «Центральный банк»; «развитые страны»; «развитие экономики»; «национальная экономика»; «международные отношения»; «заработная плата»; «экономическая политика»; «финансовый рынок»; «ценные бумаги»; «развивающиеся страны»; «социальная ответственность» |

|

2018–2023 гг. |

«Мировая экономика»; «экономический рост»; «экономическое развитие»; «Банк России»; «развитые страны»; «человеческий капитал»; «государственное управление»; «Центральный банк»; «высшее образование»; «социально-экономическое развитие»; «финансовый рынок»; «российская экономика»; «развивающиеся страны»; «электронная коммерция»; «инновационное развитие»; «рынок труда»; «национальная экономика»; «процентная ставка»; «федеральный бюджет»; «государственная политика» |

|

Источник: составлено авторами. |

|

лены достаточно слабо: в топ-50 попали только словосочетания «заработная плата» и «гражданское общество».

В период 1998–2002 гг. доминирует финансовая тематика как реакция на финансовые потрясения второй половины 1990-х гг. – гиперинфляцию и обрушение рубля: «ценные бумаги», «валютный курс», «процентная ставка», «денежно-кредитная политика». Биграмма «экономическая безопасность», которая входила в топ-3 предыдущего периода, не вошла даже в топ-100 словосочетаний, при этом в топ-50 появляются словосочетания «естественные монополии» и «Налоговый кодекс», что свидетельствует об интересе к системному регулированию. Также отмечено внимание к роли человеческого капитала, о чем свидетельствуют попавшие в топ-20 биграммы «профессиональное образование», «высшее образование». В это время впервые появляется биграмма «информационные технологии» (на 60-м месте). Для данного периода характерны снижение частотности терминов реформ и появление биграмм «мировая экономика», «развитые страны», «страны СНГ» и «Европейский союз», что говорит о тренде на глобализацию исследовательской тематики.

Доминирующая тематика периода 2003– 2007 гг. – экономический рост и экономическое развитие в национальном («российская экономика», «развитие экономики», «национальная экономика») и глобальном («развитые страны», «мировая экономика», «развивающиеся страны») контексте. Также популярны словосочетания, отражающие интерес к региональному развитию («развитие регионов», «региональное развитие»), финансовой системе, инвестициям («иностранные инвестиции», «инвестиционная политика», «инвестиционный проект»), государственному регулированию («государственная поддержка», «государственное регулирование», «государственная политика»), социальной сфере и человеческому капиталу («уровень жизни», «доходы населения», «социально-экономическое развитие», «социальная политика», «качество жизни»). Также следует обратить внимание на усиление роли государства в регулировании (бюджет, налоги, поддержка), появление новых приоритетов: инновации, высокие технологии, модернизация промышленности, расширение глобальной по- вестки – не только СНГ и Европа, но и Азия («Восточная Азия»), мировые рынки.

В следующем временном периоде (2008– 2012 гг.) тема экономического роста, источников роста, устойчивого развития также остается доминирующей. Следует отметить появление новых терминов, связанных с глобальным кризисом: «глобальный кризис», «финансовый кризис», «антикризисные меры»; усиление темы инноваций, сопровождающееся резким ростом количества соответствующих терминов («инновационное развитие», «инновационная деятельность», «инновационная система»), популярность социальной тематики («человеческий капитал», «качество жизни», «заработная плата»), а также повышение внимания к интеграционным процессам и внешнеэкономической ориентации («таможенный союз», «страны СНГ», «Европейский союз»). В целом уделяется большое внимание роли государства, при этом акценты смещаются от создания институтов (1990-е гг.) к стратегическому управлению (2000-е гг.) и антикризисному регулированию (2008–2012 гг.). Социальная сфера из второстепенной темы в 1990-е гг. выходит в первый ряд в 2008–2012 гг. («человеческий капитал», «образование», «качество жизни»).

Период 2013–2017 гг. характеризуется усилением интереса к макроэкономическим процессам и роли России в глобальном контексте. Явно выделяются тематические блоки макроэкономики («экономический рост», «экономическое развитие», «развитие экономики», «национальная экономика», «рост ВВП»), финансового сектора («финансовый кризис», «экономический кризис», «устойчивое развитие»), социальной сферы («качество жизни», «социальная политика», «уровень жизни», «высшее образование», «человеческий капитал», «научные исследования», «охрана здоровья»), внешнеэкономических связей («мировая экономика», «международные отношения», «внешняя торговля», «международное сотрудничество», «экономическая интеграция», «внешнеэкономическая деятельность»), государственного управления и региональной экономики («государственная политика», «налоговая система», «государственное регулирование»), инноваций и технологий («инновационное развитие», «новые технологии», «инновационная инфраструктура»).

В публикациях 2018–2023 гг. основной тематический кластер по-прежнему связан с тематикой экономического роста и развития, однако появляются новые биграммы, связанные с пандемией COVID-19, санкциями, цифровизацией, развитием искусственного интеллекта (например, «пандемия коронавируса», «цифровая трансформация», «антироссийские санкции» и т. д.), которые отсутствовали в предыдущих периодах. Также актуальна тематика, связанная с исследованием финансовой системы и банковского сектора («Банк России», «центральный банк», «ключевая ставка», «финансовый рынок») и переоценкой человеческого капитала с новыми акцентами на психологические аспекты и развитие цифровых навыков («качество жизни», «дистанционное обучение», «уровень доверия», «эмоциональный интеллект», «психологическое здоровье», «цифровая грамотность», «профессиональные компетенции»). Следует отметить фокусирование внимания на азиатском направлении (снижение частоты упоминаний «Европейский союз» при росте биграмм «страны БРИКС», «страны ЕАЭС», «китайские инвестиции», «китайская экономика»).

Проведенный анализ биграмм ярко отражает эволюцию российской экономической мысли в анализируемых публикациях. Концепт суверенитета эволюционировал от защиты в переходный период через временное ослабление к актуализации в последнее десятилетие на фоне геополитических напряжений. Историзм был крайне значим только в самом начале переходного периода (1992–1997 гг.) как основа для понимания текущих трансформаций. В дальнейшем фокус исследований сместился на текущие вызовы и будущее развитие, а не на осмысление советского прошлого. Сквозным и усиливающимся концептом выступает адаптивность. В публикациях четко отражается реакция на внутренние кризисы, глобальные потрясения (финансовый кризис, пандемия, санкции) и технологические тренды. Фокус исследований постепенно перестраивается («антикризисные меры», «инновации», «цифровизация»). Также доминирующим концептом на протяжении всего периода является прагматизм. Работы последовательно фокусируются на решении актуальных практических задач: построение ры- ночных институтов, преодоление кризисов, стимулирование роста, привлечение инвестиций, внедрение технологий, повышение эффективности госуправления и развитие конкретных компетенций.

Использование данной эмпирической базы в статье помогло проследить эволюцию исследовательских интересов и проблемного поля внутри той совокупности текстов, которая была идентифицирована как относящаяся к «особому пути». Это позволило проанализировать, на какие вызовы и проблемы данная идеологическая парадигма реагировала в разные периоды (распад СССР, финансовые кризисы, санкции). Следует уточнить, что специфика особого пути развития раскрывается не через частоту слов, а через их контекст и смысловые связи: как интерпретируются одни и те же явления, какие причинно-следственные связи выстраиваются, какие политические меры предлагаются.

Суверенитет, историзм, адаптивность и прагматизм в контесте идеологии особого пути

В условиях обострения геополитической обстановки, масштабных санкций и экономической изоляции российская экономика испытывает сильнейшее внешнее давление и претерпевает значительную трансформацию традиционной рыночной системы управления. Разочарование от опыта реформирования российской экономики, внедрение путем заимствования успешных институтов из развитых стран без учета особенностей национальной институциональной структуры, которая была сформирована на протяжении длительного периода, способствовали развитию дискуссии о поиске альтернативных путей модернизации экономики (Плискевич, 2019, с. 44–45). Такой альтернативой в российской экономической науке стал особый путь экономического развития, основанный на национальной идентичности и интересах при разработке новой стратегии, направленной на модернизацию российской экономики в условиях геополитической турбулентности.

Особый путь экономического развития должен учитывать исторические, экономические, географические, социальные и другие характеристики развития страны, а также обеспечивать баланс и воспроизводство фундаментальных условий развития экономики (экономическая

Рис. 3. Базовые характеристики «особого пути» развития

Источник: составлено авторами.

устойчивость, предпринимательская инициатива, возрастающая отдача) (Вольчик, 2022). В современных реалиях для достижения этих целей особый путь экономического развития должен опираться на четыре базовые характеристики: суверенитет, историзм, адаптивность и прагматизм ( рис. 3 ).

Достижение и сохранение суверенитета является фундаментом при реализации особого пути экономического развития страны и ее дальнейшей модернизации. Как отмечает Е.В. Балацкий, учет суверенитета может стать первым шагом «в построении обновленного социального знания, которое способно системно объяснить события нынешнего и будущего времени. Игнорирование категории суверенитета в экономических исследованиях не позволяет релевантно описать и оценить большинство современных процессов в мирохозяйственной системе» (Балацкий, 2025, с. 63).

Особенно важно учитывать фактор суверенитета в долгосрочном периоде, так как «эффективность управления внутренними процессами в стране напрямую зависит от свободы правительства в принятии соответствующих решений. Внешнее влияние со стороны других государств может ограничить многие варианты эффективной внутренней политики» (Балац-кий, 2025, с. 61). Так, отсутствие суверенитета более 30 лет привело к тому, что Россия представляла собой «классический пример страны с управляемым развитием с явно выраженным вектором на сдерживание» (Балацкий, 2024, с. 55).

Термин «экономический суверенитет, который обозначает способность национального правительства принимать решения независимо от решений, принимаемых правительствами других стран, также часто используется в политическом и общественном дискурсе при обсуждении темы экономического патриотизма» (Сапир, 2020, с. 3). По мнению Е.В Балацкого,. экономический патриотизм отражает «всплеск патриотических и квазипатриотических чувств у народов государств, испытывающих давление со стороны страны-гегемона, в том числе в форме экономических санкций» (Балацкий, 2025, с. 60). Согласно данным ВЦИОМ, в 2024 году 94% россиян считали себя патриотами, из них 62% – безусловными патриотами. Этот показатель увеличился по сравнению с 2014 годом (84%) на 10 п. п. и является максимальным за весь период наблюдений, отражая тем самым всплеск патриотических настроений российского населения2.

В условиях геополитической турбулентности и масштабного санкционного давления на российскую экономику исследования, касающиеся достижения и сохранения суверенитета, приобрели особую актуальность и значимость в российской экономической науке. Этому вопросу посвящены различные работы начиная от трудов экономистов-неоклассиков, рассматривающих понятие суверенитета как фактор вмешательства в оптимизационный процесс, к которому невозможно применить инструменты стандартной макроэкономической политики в традиционных теориях экономического роста, до институционалистов, которые, наоборот, подчеркивают важность суверенитета в экономических исследованиях (Сапир, 2020, с. 5). Так, например, представитель оригинального институционализма Дж. Коммонс в работе «Правовые основы капитализма» выделял три вида суверенитета: государственный суверенитет (основан на страхе перед физической властью), суверенитет корпораций или бизнеса (основан на страхе перед экономической властью) и суверенитет религиозных и моральных институтов (основан на страхе общественного мнения) (Коммонс, 2011, с. 77; Сапир, 2020, с. 5).

В настоящее время в российской экономической науке можно выделить различные направления исследований экономического суверенитета. Так, например, М.Н. Дудин, С.В. Шкодинский, И.А. Продченко проанализировали четыре подхода к рассмотрению экономического суверенитета: «с позиции юридических прав и самостоятельности государства как политического и экономического актора (Н. Макиавелли, Т. Гоббс и Ж. Боден), с позиции реализации прав граждан собственности на национальное богатство государства (А. Смит, Д. Рикардо, Т. Сэндлер), с позиции осуществления рыночных прав влияния на международные экономические отношения (С. Шмитт, Дж. Бордо, Д. Розенберг), с позиции устойчивости социально-экономической системы к внешним вызовам и угрозам политического и экономического характера (Дж. Вестерман, В. Дхар, Дж. Перрит, Дж. Раухоуфер, Ц. Бовден)» (Дудин и др., 2022, с. 61–63).

С.А. Афонцев проанализировал четыре направления исследований экономического суверенитета: «1) вклад экономических факторов в обеспечение национального суверенитета; 2) автономия национальной экономической политики; 3) высокая самостоятельность в достижении целей экономического развития («суверенное развитие»); 4) возможность успешного противостояния негативным внешним шокам» (Афонцев, 2024). В то же время, по мнению С.А. Афонцева, в настоящее время отсутствует «теоретический базис» для анализа экономического суверенитета, что может послужить импульсом для дальнейших исследований в этой области.

После распада СССР в процессе радикальных экономических реформ были разрушены различные наукоемкие отрасли в сфере науки и промышленности, такие как машиностроение, микроэлектроника, приборостроение, судостроение, фармацевтика и др. Это привело к потере технологического суверенитета в российской экономике, проблема которого особенно обострилась после 2022 года. Вопросы, связанные с технологическим суверенитетом, стали активно обсуждаться в российских экономических исследованиях. Так, Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова отмечают важность достижения технологического суверенитета как «способности обеспечивать в тесном взаимодействии с поступательным развитием человеческого потенциала создание на своей территории собственных технологий и инфраструктуры» (Ба-лацкий, Екимова, 2023).

Следует учитывать также, что для достижения технологического суверенитета в России «недостаточно уделять внимание только новейшим технологиям. Отношения между старыми и новыми отраслями не сводятся к конкуренции за ресурсы. Необходимо фиксировать узкие места в развитии не только новейших технологий широкого применения, но и в основывающихся на ранее освоенных технологиях традиционных отраслях, определяющих экономический потенциал страны. Об эффективности российской стратегии развития цифровых технологий, и искусственного интеллекта в частности, можно будет говорить, если ее реализация позволит на равных сотрудничать с зарубежными партнерами в глобальных цепочках создания стоимости, реально претендовать на инновационную ренту» (Дементьев, 2023, с. 16).

В качестве примера страны, которая, несмотря на длительное международное давление и многочисленные санкции, смогла сохранить свой суверенитет и добиться значительных успехов в плане развития национальной инновационной системы, можно отметить Иран (Вольчик и др., 2023). Поэтому так важно в условиях глобализации и растущей зависимости государств друг от друга сохранять национальный суверенитет для стран, реализующих особый путь экономического развития.

Таким образом, в современных условиях очень важно, чтобы правительство могло принимать решения, ориентируясь на национальные интересы и экономический патриотизм, что не отменяет международного сотрудничества, но ограничивает те направления, которые явно в среднесрочном периоде могут быть связаны с негативными последствиями для экономического развития.

Одной из главных ценностей, на которой базируется идеология особого пути, является национальная идентичность, напрямую связанная с историзмом, представляющим собой методологический подход, основанный на историческом опыте каждой страны в формировании национальных институтов. Данный опыт во многом определяет специфику институциональной структуры хозяйственного порядка. И здесь важно понимать, что осмысление уникального собственного опыта, с одной стороны, и учет общих закономерностей развития экономических систем – с другой, являются важным условием разработки и реализации экономической политики, способствующей достижению национальных интересов. Хорошим примером в осмыслении особенностей социально-экономического развития может служить Китай: «Общественно-политическая система Китая представляет собой уникальное сочетание двухтысячелетних традиций с револю- ционным наследием Коммунистической партии – модель, которую невозможно повторить где-либо еще. Китайское руководство и элиты прекрасно понимают: их система, при всей её эффективности внутри страны, не подлежит экспорту. Более того, сама эта система требует от Китая сосредоточиться на решении внутренних задач, добиваясь при этом уважительного отношения со стороны международного сообщества» (Ли, 2025, с. 15).

При формировании особого пути экономического развития необходимо учитывать различные исторические процессы, события, которые сформировали определенный национальный код, имеющий особую институциональную структуру, менталитет населения, традиции и ценности. Прошлые неудачи и успехи, особенности социально-экономического и политического уклада страны являются основой для разработки будущей экономической политики, направленной на модернизацию экономики. В то же время игнорирование исторического контекста может повлечь за собой серьезные ошибки планирования долгосрочной стратегии экономического развития. Например, при переходе в 1990-е годы от социалистической экономики к рыночной в России следовало учесть сильные традиции государственного регулирования экономики и можно было выбрать траекторию развития, близкую к дири-жистской идеологии, которая включает механизмы государственного контроля, планирования и партнёрства. Учет данного исторического контекста позволил бы избежать прошлых ошибок и выработать новые приоритетные направления развития, учитывающие сильные и слабые стороны российской экономики на тот момент. Д. Норт отмечает: «История имеет значение. Она имеет значение не просто потому, что мы можем извлечь уроки из прошлого, но и потому, что настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью институтов общества. Выбор, который мы делаем сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое может быть понято нами только как процесс институционального развития. Интегрировать понятие «институты» в экономическую теорию и экономическую историю – значит сделать важный шаг в развитии этой теории и истории» (Норт, 1997, с. 12).

Использование историзма как методологического подхода при реализации особого пути развития связано с таким понятием в экономической науке, как «path dependence», или терминами «зависимость от предшествующего развития», «эффект колеи», которые приняты в отечественной литературе. Данная теория отражает зависимость будущего развития от выбора, который был сделан гораздо раньше. Так, П. Дэвид, одним из первых указавший на эту зависимость на примере QWERTY-клавиатуры, дал следующую характеристику «path dependence»: «последовательность экономических изменений является примером того, как отдаленные во времени события, включая ситуации, вызванные скорее случайным стечением обстоятельств, нежели действием системных сил, могут оказывать существенное воздействие на окончательный результат» (Дэвид, 2007, с. 139).

В то же время зависимость от предшествующего развития может проявляться на двух уровнях: отдельных институтов (например, правовых, политических, экономических, организационных) и институциональных систем, т. е. национальных экономических систем (Нуреев, 2010, с. 27).

Именно анализ исторического контекста в идеологии особого пути развития позволяет выявить влияние как формальных (законы, правила), так и неформальных институтов (обычаи, традиции) на современное экономическое развитие, что дает возможность проанализировать альтернативные издержки предшествующего развития и сделать выбор в пользу более эффективной стратегии с учетом национальных особенностей. Попытки внедрить институты, которые успешно функционируют в других странах, не принимая во внимание исторический контекст, могут вызвать институциональную несовместимость (внедрение институтов приводит к дестабилизации и неэффективности экономической системы), социальное сопротивление (новые институты противоречат национальным интересам, ценностям и традициям), зависимость от развитых стран (утрата суверенитета) и в дальнейшем потерпеть неудачи.

Таким образом, оценка эффективности экономических стратегий предшествующего развития позволяет избежать повторения ошибок прошлого и адаптировать современные успешные практики в национальной экономике.

В условиях геополитической нестабильности, глобальных вызовов, экономических кризисов, быстрых технологических трансформаций, экологических проблем адаптивность становится одним из главных условий успешности особого пути развития. Важность адаптивности, которая наиболее сильно проявляется именно в экономической деятельности, отмечал в своих работах Ф. Хайек: «Структура человеческой деятельности постоянно адаптируется (и функционирует путем адаптации) к миллионам фактов, которые в своей совокупности не известны никому. Значение этого процесса наиболее очевидно в области экономической жизни, где на него впервые и обратили внимание» (Хайек, 2006, с. 32).

Адаптивность как свойство, присущее всем экономическим системам, может варьировать в зависимости от возможностей, способностей и скорости реагирования на внешние и внутренние трансформации через выработку особого механизма, благодаря которому хозяйственная система сможет приобрести новые характеристики и в дальнейшем быть устойчивой, эффективно развиваться (Марковская, 2013, с. 7–8).

Экономическая сущность адаптивности, подразумевающая приспособление хозяйственной системы к различным изменениям, очень хорошо вписывается в концепцию адаптивной эффективности Д. Норта, который связывает ее с институциональными особенностями и определяет как «способность некоторых обществ справляться с потрясениями, гибко приспосабливаясь к ним, и формировать институты, которые эффективно работают с измененной реальностью» (Норт, 2010, с. 21). Он отмечает также, что институты должны соответствовать определенным принципам, в соответствии с которыми политический порядок будет сохраняться, несмотря ни на какие экономические изменения (Норт, 2010, с. 155). Д. Норт рассматривает адаптивную эффективность также как правило, которое формирует направление развития всей экономической системы во времени и «связано со стремлением общества к обучению и приобретению знаний, к поощрению инноваций, к риску и разнообразным видам творческой деятельности, а также к решению проблем и расширению «узких мест», мешающих развитию общества» (Норт, 1997, с. 106).

Именно инновации и эксперименты являются адаптивно эффективными, поэтому экономика и общество должны их развивать и содействовать их распространению. Инновации и эксперименты как стимулы, встроенные в институциональную систему, способствуют «развитию совокупности знаний, которые подталкивают индивидов, принимающих решения, к постепенному изменению системы по сравнению с тем состоянием системы, с которым они (индивиды) имели дело первоначально» (Норт, 1997, с. 106). Таким образом, согласно концепции Д. Норта, при реализации идеологии особого пути в экономике необходимо развивать адаптивную эффективность хозяйственной системы, так как она «создает стимулы для развития процесса децентрализованного принятия решений, который позволяет обществам максимизировать усилия в направлении возможных альтернативных путей решения проблем и извлекать уроки из ошибок и неудач» (Норт, 1997, с. 106–107).

Таким образом, в условиях неопределенности и быстрого изменения глобальных тенденций для успешной реализации особого пути развития хозяйственная система, чтобы избежать экономической стагнации, социальной и политической нестабильности, потери суверенитета, должна оперативно реагировать и адаптироваться к новым вызовам и возможностям через гибкость экономической политики, институциональной структуры, а также развитие инноваций и технологий. Так, например, ярким примером высокой степени адаптивности хозяйственной системы является Китай, который через реформы смог встроить элементы рынка в социалистическую экономику.

Адаптивность хозяйственных систем к внешним и внутренним изменениям в современном мире продиктована прежде всего прагматичностью действий правительств разных стран для сохранения устойчивости экономической и политической системы государства, а также для обеспечения дальнейшего экономического роста. Страны, которые основывались не только на институте частной собственности, но и руководствовались прагматическим подходом, добились большего успеха, чем Россия, которая опиралась на неоклассические принципы построения национальной экономики (Пороховский, 2017, с. 100–101).

Концепт прагматизма является одним из важнейших в оригинальной институциональной экономической теории. Прагматизм как философское и методологические течение основывается на практическом применении знаний, ориентированных на достижение конкретных результатов и целей. Он подчеркивает важность практического опыта и способности адаптироваться к изменениям и предлагает альтернативный взгляд на экономические теории и их применение.

Основы прагматизма как философского направления и его дальнейшее теоретическое развитие отражены в работах У. Джеймса, Ч. Пирса, Д. Дьюи и др. В дальнейшем принципы прагматизма были связаны с постмодернизмом в работах Р. Рорти.

В настоящее время в российском экономическом сообществе очень редко исследуются вопросы, связанные с прагматизмом, более того «исследовательские принципы прагматистов были вытеснены из экономической дисциплины» (Курышева, 2022, с. 98). Однако преимущественно в институциональной экономике прагматизм традиционно сохраняется как методологический принцип: «Прагматизм уже многократно приходил на выручку экономистам. Прагматическую окраску имел даже синтез А. Маршалла, который заложил основы мейнстрима, имеющие теоретически-прикладной характер. А. Смит, Дж. Миль и Дж. Кейнс также с уважением относились к практике и решению различных конкретных задач» (Олейник, 2021, с. 47).

В научном дискурсе существует также концепция «нового прагматизма» Г. Колодко, который отмечает, что экономическая наука и политика должны быть ориентированы на практический результат, а также использовать междисциплинарный подход к анализу экономических процессов (Kolodko, 2015). Это иллюстрирует тот факт, что концепт прагматизма используется представителями различных научных школ и идеологий применительно к проведению экономических реформ. И здесь очень важно отметить, что прагматизм, о котором говорит Г. Колодко, противостоит идеологии неолиберализма, использующей простые и привлекательные экономические концепты. Однако неолиберализм, использующий «достижения мировой экономической мысли» это:

«… не только экономическое доктринерство и идеологический догматизм. Это прежде всего эффективный метод обогащения немногих за счет большинства. В этом его суть» (Колодко, 2016, с. 167). Новый прагматизм, таким образом, представляет собой адаптивную стратегию, которая учитывает культурные, исторические и институциональные особенности при системной трансформации экономики (Колодко, 2016, с. 170).

При анализе российских экономических реформ также важно сохранять прагматизм, который учитывает специфические институциональные особенности и долгосрочную траекторию развития. Например, французский экономист Э. Клеман-Питьо отмечает, что в основе долгосрочной стратегии развития российской экономики должны быть положены новые теоретические подходы, такие как жизнеспособность и прагматизм, которые смогут «обеспечить возможность аутентичной формализации динамичных процессов в экономике с учетом внешних обстоятельств и вызовов» (Клеман-Питьо, 2014, с. 16). Именно «прагматичная концепция делает акцент на том, что простое, но адекватное и принятое вовремя решение предпочтительнее, чем оптимальное решение, но принятое без учета фактора времени» (Клеман-Питьо, 2014, с. 6). Для модернизации экономики необходимо предлагать и реализовывать прагматичные решения для поддержки малых и средних предприятий в различных секторах российской экономики (Клеман-Питьо, 2014, с. 24). Применение прагматического подхода при реализации политики, направленной на модернизацию экономики, позволяет также хозяйственной системе быстро адаптироваться, принимая во внимание особенности национальных институтов, что в дальнейшем способствует устойчивому экономическому развитию страны.

Прагматизм занимает важное место в идеологии особого пути развития, так как основан на поиске практических решений и достижении конкретных результатов в условиях изменчивости и неопределенности экономической среды. В настоящий момент ярко выраженный прагматический подход при реализации экономической политики демонстрирует КНР. Так, одним из направлений экономической политики Китая является принцип «Поиск истины в фактах» (ориентация на практическую эффективность), который был изначально выдвинут Мао Цзэдуном, а впоследствии стал одним из главных тезисов идеологии китайского социализма благодаря Дэн Сяопину (Сянпин, 2017, с. 54–55). Этот принцип подразумевает, что экономические решения должны основываться не на абстрактных теориях и догмах, а на анализе эмпирических данных и реальных условий функционирования экономической системы. В то же время китайская экономическая политика является гибкой и быстро адаптируется к меняющимся условиям, не боится признавать ошибки, исправлять их, используя при этом различные пилотные проекты и эксперименты для оценки эффективности реализуемых экономических мер и механизмов. В национальном научном дискурсе отмечается влияние прагматизма на теорию при реализации экономической политики: «Дух прагматизма требует, чтобы теории, особенно связанные с модернизацией, были укоренены в социальной реальности. Когда возникает расхождение между теорией и реальностью, нет сомнений, что теория должна соответствовать реальности, а не наоборот. Любая теория, которая оторвана от реальности, не может использоваться для управления реальным процессом модернизации, поскольку это неизбежно приведет к серьезным ошибкам» (Wu, 2025, с. 304).

Принципы особого пути в китайской практике реализуются через выработку суверенной экономической политики, которая учитывает реальные специфические условия страны: «Вывод Дэн Сяопина о необходимости «раскрепостить сознание, мыслить самостоятельно и разрабатывать политику с учетом собственных реальных условий» (Дэн, 1994, с. 328) достоин похвалы. Системы и стратегии, наиболее благоприятные для развития, необходимо выработать в ходе испытаний, практики и исследований, субъективные обоснования доводов недопустимы. Это один из важнейших опытов экономической реформы Китая» (Ли, 2024). Такая политика реформ является и адаптивной, и прагматичной. Адаптивность китайской экономической политики при проведении реформ в полной мере проявилась при постепенном переходе к рыночной экономике, что позволило избежать шоковой терапии (Weber, 2021).

Особый путь – это не двигаться по колее, например, «вашингтонского консенсуса» к построению нормальной страны, а, адаптируясь к экономическим реалиям, прагматично выбирать не какой-то «капитализм» из предложенного меню, а, например, строить специфический эффективный экономический порядок – «социалистическую рыночную экономику», как в Китае (Shleifer, Treisman, 2004). Безусловно, любой «особый путь» связан со сложным набором различных факторов, влияющих на развитие. Но именно взятые в совокупности четыре характеристики позволяют увидеть в концепции «особого пути» не только «тупики развития» и «туземную науку», но и реиндустриализацию, зеленую экономику и продвинутую национальною инновационную систему.

По отношению к особому пути в научной литературе существует два противоположных подхода. Один условно опирается на суверенитет как отправную точку особого пути (Ба-лацкий, Екимова, 2022). Второй апеллирует к универсализму и универсальным ценностям, которые на основе «истинно научного подхода» ведут к торжеству прогресса. Второй подход к анализу концепта «особого пути» имеет сильные отрицательные коннотации (Мамедов, 2011; Травин, 2018). В данной статье реализована попытка уйти от однозначно отрицательных коннотаций относительно концепта «особого пути». Поэтому мы предлагаем конструктивный подход к анализу «особого пути», который концентрирует внимание на четырех базовых характеристиках: суверенитете, историзме, адаптивности и прагматизме. Комплексный анализ особого пути через призму этих характеристик является как новым, так и конструктивным, направленным на определение источников и возможностей поступательного и сбалансированного экономического развития в современном мире.

Заключение

Любая экономическая идеология может рассматриваться с двух точек зрения: во-первых, как донаучный когнитивный акт или видение экономических процессов для построения теорий; во-вторых, как совокупность самих теорий, которые вписываются в ту или иную «фундаментальную научную парадигму» (Samuels, 1992, р. 239). В данной работе мы анализируем идеологию особого пути в контексте большого нарратива, основанного на простых принципах, которые могут привести к прогрессивным изменениям в ходе реформ. Такой нарратив особого пути связан с концептами суверенитета при разработке и проведении реформ, историзма, адаптивности и прагматизма. Негативные коннотации, которые обычно связываются с идеологией особого пути, затрудняют понимание того факта, что проведение модернизации в странах, претендующих на суверенитет и являющихся самобытными цивилизациями (например, Россия, Китай), сопряжено именно с созданием и постепенным продвижением концепции уникального пути развития. Однако идеология особого пути не означает, что не нужно учитывать достижения социальных наук и опыт других стран при проведении модернизации.

В современных условиях экономическое и инновационное развитие сопряжено с выполнением трех фундаментальных условий: политической стабильности, предпринимательской инициативы и возрастающей отдачи (Вольчик, 2022). Однако достижение каждого условия возможно в различных формах: например, политическая устойчивость может достигаться посредством механизмов либеральной демократии (Запад) и демократического централизма (Китай), предпринимательская инициатива может успешно реализовываться в рамках либерального капитализма (Запад) или социалистической рыночной экономики (Китай). Поэтому идеология особого пути акцентирует внимание на тех особенностях, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить предпосылки для динамичного роста в ходе реформ.

Рассмотренные выше четыре базовые характеристики идеологии особого пути экономического развития, такие как суверенитет, историзм, адаптивность и прагматизм, не только дополняют друг друга при реализации экономической политики, но и создают синергетический эффект, который будет способствовать успешному экономическому развитию России в условиях изменчивости и неопределенности.