Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития

Автор: Киселева Н.Н., Зайппулаев М.М.Я.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены ключевые положения концепции инновационных территорий и конкретизированы характерные черты последних. Обобщены подходы к формированию каркасной модели территорий инновационно-ориентированного развития как матричной структуры, включающей наиболее развитые и важные элементы территориальной структуры региона (опорные центры, ареалы, оси и коридоры). В рамках предложенной парадигмы в качестве узловых элементов экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития рассматриваются как крупные промышленные объединения в симбиозе с малыми и средними предприятиями периферии, так и профильные образовательные и научные организации, а также институты развития. В качестве осей и коридоров экономического каркаса территорий инновационного развития, наряду с такими традиционными линейными элементами, как транспортные магистрали и инженерные сети, выделены информационные и цифровые коммуникации; уточнены внутрисистемные факторы, оказывающие влияние на устойчивость экономического каркаса территории. Приоритетным направлением в формировании экономического каркаса территорий инновационного развития является создание развитой институциональной среды, обеспечивающей высокий уровень кооперационных связей между наукой и бизнесом и консолидацию ресурсов для реализации инновационных проектов.

Экономическое пространство, инновационное развитие, экономический каркас, территория, инновационно-ориентированный бизнес, устойчивое развитие, интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/149147594

IDR: 149147594 | УДК: 332.1:338.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.4.4

Текст научной статьи Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития

DOI:

В современных реалиях некоторые территории демонстрируют устойчивый рост агломераций и отдельных городов в роли активных субъектов инновационной деятельности, а также прямых участников реализации программ и проектов регионального и национального инновационного развития. В Российской Федерации на фоне существующих мировых санкций устойчивый экономический рост должен ориентироваться в первую очередь на модернизационные преобразования, концентрацию инновационных потоков в те территории, где на них имеется наибольший спрос. Это подкрепляет утверждение о необходимости формирования в стране экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития.

Целью данного исследования выступает выявление ключевых структурных элементов экономического каркаса территорий инновационноориентированного развития и факторов, влияющих на его устойчивость.

Результаты и обсуждение

Основу исследования экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития составляет теория региональных инновационных систем Д. Моргана и Ф. Кука

[Cooke, Morgan, 1998], получившая продолжение в трудах отечественных исследователей. Важная роль в формировании методологических основ данного исследовании отводится кластерной теории М. Портера [Porter, 1998] и М. Энрайта [Enright, 2000], позволяющей рассматривать региональные кластеры как форму организации экономического пространства региона, а также теории полюсов роста. Формирование экономического каркаса территорий инновационного развития рассматривается в системе координат «государство – регион – предприятие». В ходе исследования применялись преимущественно всеобщие методы (анализ и синтез, обобщение).

Территории инновационно-ориентированного развития представляют собой региональные инновационные системы, в которых сконцентрированы инновационные предприятия и системные связи, а также коммуникации между ними [Cooke, Morgan, 1998: 37]. К ним относятся прежде всего территории, на которых осуществляется кооперация управленческих, экономических и образовательных структур, благодаря чему в разных сферах жизни возникают новшества [Koschatzky, 2001: 254]. Такие территории нередко в научной среде также обозначают как «пространство инноваций» [Hübner, 2006], «обучающие регионы» [Florida, 1995], «новые промышленные пространства» или «регионы с инновационной средой» [Hilpert, 2000].

Территории инновационно-ориентированного развития обладают рядом характерных черт: высокая доля расходов на НИОКР, высококвалифицированных трудовых ресурсов, высокотехнологичной продукции; рост видов деятельности и хозяйственных отраслей, связанных с производством или применением высокотехнологичной продукции.

Концепция «инновационных территорий» заключается в создании на данных территориях высокого уровня знаний и инноваций в новый бизнес, стимулировании развития новых рабочих мест, обеспечении роста качества и уровня жизни. Сюда устремлены потоки капитала, людей, информации. Среди самых ярких примеров территорий инновационно-ориентированного развития можно выделить Силиконовую долину в США, Токийский регион в Японии, Сингапур, Шанхай и т. д.

Территории инновационно-ориентированного развития предсказуемо выступают центрами притяжения инвестиционных потоков. Кроме того, они положительно влияют не только на экономику самого региона, но и на экономику всей страны, а также дематериализацию производства и улучшение экологических условий. В современном мире продукты и услуги данных отраслей дают от 27 до 30 % мирового ВВП.

При этом территории инновационно-ориентированного развития отличается от остальных тем, что цель их развития заключается не в самом экономическом росте, выражаемом зачастую показателями ВРП, а в процессе экономического развития, выраженном созданием и внедрением инноваций. Такую идею в своем исследовании выдвигал Й. Шумпетер [Шумпетер, 2007].

К территориям инновационно-ориентированного развития относятся, прежде всего, те территории, где наблюдается высокий уровень автономии власти и присутствует финансовый капитал [Cooke, 2009]. Не менее важным является наличие на территории сформированной культуры кооперации. Итальянский исследователь Р. Каманьи утверждал, что регионам необходимо выстраивать отношения с предприятиями за своими границами, что даст возможность выйти на новые рынки технологий и знаний. Без налаженных коммуникаций с внешними структурами сохранить конкурентоспособность не представляется возможным [Camagni, 1991]. Только такая, имеющая политико-административную независимость региональная инновационная систе- ма получает возможность позитивно влиять на хозяйственное развитие территории.

Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития формируется за счет вертикальной оси «государство – регион – предприятие». По мнению Б.Г. Клейнера, государство может положительно влиять на формирование экономического каркаса, устраняя монополии в функциональных и административных сферах взаимодействий [Клейнер, 2015]. Аналогичную точку зрения высказывает М. Портер, который считает, что именно государство должно брать на себя задачу по созданию благоприятной региональной среды, способной стимулировать организации и предприятия к кооперации и производству инноваций [Портер, 1993].

Однако в последние годы главная роль в формировании инноваций принадлежит уже не столько государству, сколько бизнес-структурам. Частные инвестиции в это направление стабильно увеличиваются. Как считают многие исследователи, это связано с трансформацией экономической интерпретации инновационного процесса. Так, например, Ж.Д. Дармилова и Ю.С. Колесников подчеркивают, что воспроизводственный цикл инноваций начинается ровно в тот момент, когда в идею вкладывается капитал [Дар-милова, Колесников, 2015: 94]. Е.В. Каплюк и К.С. Руднева отмечают наличие тесной взаимозависимости между инновационным развитием региона и наличием промышленных объединений [Каплюк Е.В., Руднева, 2023]. Следовательно, территории инновационно-ориентированного развития характеризуются преобладанием компаний, создающих инновационные товары и услуги и имеющих высокий уровень затрат на НИОКР.

Таким образом, можно говорить о том, что под узлами каркаса инновационно-ориентированной территории понимаются предприятия и организации, которые способны аккумулировать разного рода ресурсы для осуществления инноваций и вовлечения в процесс модернизации периферийных территорий. Как правило, такую систему представляет собой крупное предприятие и кооперирующаяся с ним сеть предприятий-смежников. Также узлами экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития могут выступать территориальные кластеры, индустриальные зоны и парки, интегрированные промышленные структуры, то есть те структуры, работа которых позволяет создавать точки концентрации индустриально-инновационного потенциала, обеспечивающего экономичес- кий рост [Развадовская, Ложникова, Шевченко, 2015]. Как отмечал в своей работе А.А. Плес-лов, индустриальные парки и кластеры создают базу для реиндустриализации регионов и страны в рамках ее пространственного развития [Плес-лов, 2017]. Это подчеркивает их важную роль в создании устойчивого экономического каркаса территорий.

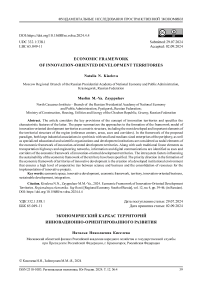

Индустриальные парки, созданные в стране, все еще показывают недостаточный уровень эффективности и слабую вовлеченность резидентов. По данным исследований, деятельность индустриальных парков, которые должны выступать опорными точками экономического каркаса, не обеспечила ожидаемого роста показателей инновационной активности (рис. 1).

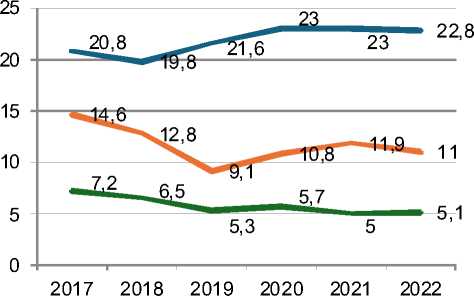

Незначительно, согласно статистическим данным, растут и затраты на технологические инновации. Однако их доля в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг остается прежней и составляет чуть более 2 % (рис. 2).

Такие показатели могут зависеть от неравномерного распределения индустриальных парков и инновационных кластеров по территории страны. К тому же исследователи нередко подчеркивают узкое понимание сущности кластеров и парков, что не дает возможность создать максимально благоприятные институциональные условия для их дальнейшего развития. Примерами таких сложностей могут выступить отсутствие проработанной структуры резидентов, отдаленность от рынков сбыта, несогласованность стратегий развития и т. д.

Ряд исследователей предлагают вовлекать и периферийные территории в становление узловых точек экономического каркаса для его большей устойчивости. По мнению А.А. Миро-хина и С.И. Кутовой, региональные центры, будучи опорными точками каркаса, должны инициировать развитие инноваций, в то время как импульсы этих инноваций должны проходить по осям развития, ключевые точки которых расположены на полупериферии [Мирохина, Кутовой,

v^^wудельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

^^^^удельный вес инн ов ац ио нн ых то вар ов, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

удельный вес инновационной активности организаций

Рис. 1. Характеристики инновационной деятельности в России, % Примечание. Составлено по: [Наука и инновации, 2023].

Рис. 2. Затраты на инновационную деятельность организаций, млрд рублей Примечание. Составлено по: [Наука и инновации, 2023].

2012]. Речь идет о необходимости преодоления центростремительных тенденций в узловых точках региона и включения механизма ускоренной диффузии инноваций.

В отличие от большинства научных исследований, рассматривающих экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития в качестве «сети» с набором неких узловых точек и связей между ними, мы поддерживаем подход, предлагающий представить его как некую матричную структуру [Матвеева, 2020], включающую в себя несколько узлов экономической активности, а также выстроенных между ними иерархичных связей, и способную аккумулировать потенциал региона и обеспечить работу мультипликативного и синергетического эффекта. Более того, элементы одних каркасных матриц могут взаимодействовать с элементами других.

В рамках предложенной парадигмы в качестве узловых элементов экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития способны выступать не только крупные промышленные объединения в симбиозе с малыми и средними предприятиями периферии, но и профильные образовательные и научные организации, а также институты развития. В качестве осей и коридоров экономического каркаса территорий инновационного развития, наряду с такими традиционными линейными элементами, как транспортные магистрали и инженерные сети, целесообразно рассматривать информационные и цифровые коммуникации. Именно образовательные, научные организации и институты развития содействуют генерированию знаний и инноваций, а информационные и цифровые коммуникации обеспечивают их диффузию [Лукиных, Малыгин, 2023; Крюкова, 2018].

Каркасная модель территорий инновационно-ориентированного развития представляет собой совокупность узловых элементов инновационной активности (опорных центров, ареалов, осей и коридоров) и связей между ними (осей и коридоров) [Матвеева, 2020], обеспечивающих движение материальных, финансовых, транспортных, информационных и других потоков. Благодаря этим узлам и потокам обеспечивается структуризация экономического пространства, а их интенсивность и содержательные характеристики определяют уровень инновационного развития территории.

Ключевыми содержательными характеристиками экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития являются:

– активность интеграционных взаимодействий как по вертикали «государство – регион – бизнес», так и между бизнес-структурами, «точек роста» и периферии;

– наличие механизмов, способствующих переливу экономических ресурсов из сырьевого в несырьевой сектор экономики;

– наличие полного воспроизводственного цикла в регионе и доведение технологических цепочек до производства конечного продукта с высокой добавленной стоимостью;

– наличие узловых системных компонентов каркаса, формирующих человеческий капитал территории;

– высокий уровень кооперационных связей между бизнесом и наукой;

– отсутствие институциональных барьеров для аккумулирования ресурсов с целью реализации инновационных проектов.

Конструкция каркаса является развивающейся системой, предусматривающей возможность эффективного включения в структуру каркаса новых узлов и потоков, позволяющей ее компонентам адаптироваться под влиянием как внешних, так и внутрисистемных факторов. Устойчивость экономического каркаса территории инновационного развития зависит от множества факторов, наиболее значимыми из которых являются:

– структурные факторы, объединяющие принципы и механизмы взаимодействия центральных и периферийных территорий в вопросах реализации проектов, связанных с модернизацией; инновационное развитие территории тем успешнее, чем более целеориентировано инновационное развитие всей региональной системы;

– ресурсный потенциал, предопределяющий структуру экономики территории, от уровня развития которого нередко напрямую зависит возможность привлечения внешних ресурсов (в том числе инновационных); сюда же некоторые исследователи относят уровень политических компетенций управления и наличие финансовых рычагов;

– интеграционные факторы отражают развитость, целостность и скоординированность работы разных органов власти и бизнеса, направленной на инновационно-ориентированное развитие территории;

– институциональная среда и оценка эффективности сложившихся на территории институтов.

Выводы

Территории инновационно-ориентированного развития характеризуются доминированием предприятий и компаний, специализирующихся на создании инновационных товаров и услуг, а также высоким уровнем затрат на НИОКР, целью которых является создание и внедрение инноваций.

Особенностью экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития является то, что наряду с крупными промышленными объединениями его узловыми элементами являются профильные образовательные и научные организации, а также институты развития, а в качестве осей и коридоров, наряду с такими традиционными линейными элементами, как транспортные магистрали и инженерные сети, выступают информационные и цифровые коммуникации.

Учитывая, что конструкция каркаса является развивающейся системой и предусматривает возможность эффективного включения в нее новых узлов и потоков, можно говорить о наличии неиспользуемых резервов для укрепления экономического каркаса инновационного развития региона. Несмотря на то что экономический каркас формируется преимущественно под влиянием рыночных сил, в частности спроса и предложения на инновационную продукцию региона, возможны управленческие воздействия со стороны государства как на федеральном, так и на региональном уровне, позволяющие повысить его устойчивость. Среди таких мер особое внимание необходимо уделить стимулированию интеграционного взаимодействия крупного инновационно-ориентированного бизнеса, составляющего ядро каркаса, с фирмами на периферии. Кроме того, безусловно, роль приоритетного направления в формировании экономического каркаса территорий инновационного развития играет создание развитой институциональной среды, обеспечивающей высокий уровень кооперационных связей между наукой и бизнесом и консолидацию ресурсов для реализации инновационных проектов.

Список литературы Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития

- Дармилова Ж. Д., Колесников Ю. С., 2015. Особенности риск-менеджмента в инновационной деятельности: региональный аспект // Journal of Economic Regulation. Vol. 6, iss. 1. P. 91–104. DOI: 10.17835/2078-5429.2015.6.1.091-104

- Каплюк Е. В., Руднева К. С., 2023. Разработка методического подхода к оценке взаимозависимости между инновационным развитием региона и наличием промышленных объединений // Экономика и бизнес: теория и практика. № 8 (102). С. 91–94. DOI: 10.24412/2411-0450-2023-8-91-94

- Клейнер Г. Б., 2015. Государство – регион – отрасль – предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. Часть 1 // Экономика региона. № 2. С. 50–58. DOI: 10.17059/2015-2-4

- Крюкова Е. В., 2018. Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития как фактор формирования регионального стратегирования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. Т. 20, № 4. С. 38–46. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2018.4.4

- Лукиных В. Ф., Малыгин Д. С., 2023. Концепция логистического каркаса // Социально-экономический и гуманитарный журнал. № 2. С. 117–126. DOI: 10.36718/2500-1825-2023-2-117-126

- Матвеева Л. Г., 2020. Промышленные ядра экономического каркаса инноватизации регионов Юга России // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 4. С. 87–98. DOI: https://doi.org/10.15688/re.volsu.2020.4.8

- Мирохина А. А., Кутовой С. И., 2012. Концептуальные основы деполяризированного развития региона на базе совершенствования его пространственно-экономической структуры // Управление экономическими системами. № 9. С. 1–26.

- Наука и инновации, 2023 // Федеральная служба государственной статистики: [офиц. сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/science

- Плеслов А. А., 2017. Организационно-экономические факторы создания и развития индустриальных парков // Российское предпринимательство. Т. 18, № 5. С. 749–759. DOI: 10.18334/rp.18.5.37606

- Портер М., 1993. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Междунар. отношения. 570 с.

- Развадовская Ю. В., Ложникова А. В., Шевченко И. К., 2015. Территориально-отраслевое планирование в условиях реализации стратегий решоринга и реиндустриализации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 10 (295). С. 2–10.

- Шумпетер Й., 2007. Теория экономического развития. М.: Эксмо. 861 с.

- Camagni R., 1991. Innovation Networks: Spatial Perspectives. London ; New York: Belhaven Press, 1991. 247 p.

- Cooke P., 2009. Regionale Innovationssysteme, Claster und Wissensökonomie // Blättel-Mink, A. Ebner (Hrsg.). Innovationssysteme. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. P. 88–116. DOI: 10.1007/978-3-531-91349-0_5

- Cooke P., Morgan K., 1998. The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation. Oxford: Oxford University Press. 247 p.

- Enright M. J., 2000. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results // Working Paper / Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program University of Hong Kong. March 1. 21 р.

- Florida R., 1995. Towards the Learning Region // Futures. № 27. Р. 527–536.

- Hilpert M., 2000. High-Tech Regionen: Tragfähigkeit, Lebenszyklen und Arbeitsmärktе // Innovative Regionen: Umsetzung in die Praxis / F. Schaffer (Hrsg.). Tage der Forschung an der Universität Augsburg.

- Hübner Ê., 2006. The New Economy in Transatlantic Perspective: Space of Innovation. London: Routledge. 272 p.

- Koschatzky K., 2001. Räumliche Aspekte im Innovationsprozess: Ein Beitrag zur neuen Wirtschaftsgeographie aus Sicht der regionalen Innovationsforschung. Münster: LIT.

- Porter M., 1998. Location, Clusters, and the New Micro-Economics of Competition // Business Economics. Vol. 33 (1). P. 7–17.