Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития как фактор формирования регионального стратегирования

Автор: Крюкова Екатерина Викторовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье аргументированы концептуальные положения и механизмы формирования регионального стратегирования на основе экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития, которые создают институциональные и ресурсные предпосылки для модернизации пространственной организации экономики региона посредством стимулирования инновационных импульсов в узловых точках региональной системы с вовлечением в указанные процессы периферийных территорий.Обосновано, что формированию регионального стратегирования на основе экономического каркаса территории инновационно-ориентированного развития может способствовать межсекторное социальное взаимодействие (партнерство), определяемое как конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор), «выгодное» населению территории и каждой из сторон, обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при решении социальных проблем.Рассмотрены три основных инструмента межсекторного взаимодействия - социальный заказ, консультационные центры, гранты и субсидии для субъектов социального предпринимательства.Некоторые виды бизнеса, которые направлены на решение социальных и экономических проблем, сейчас стали классифицироваться, как социальное предпринимательство, а инновационно-ориентированное развитие - как фактор регионального стратегирования. Социальное предпринимательство является чем-то средним между коммерческой и некоммерческой сферой, имея тем не менее собственные черты. В большинстве случаев оно изначально создается для участия в социальном заказе и во многом определяет экономический каркас территории.

Инновация, стратегия, региональное стратегирование, экономический каркас, точки роста, территория, модернизация, региональная политика, инфраструктура, бизнес

Короткий адрес: https://sciup.org/149130055

IDR: 149130055 | УДК: 332.1:338.1 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.4.4

Текст научной статьи Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития как фактор формирования регионального стратегирования

DOI:

Цитирование. Крюкова Е. В. Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития как фактор формирования регионального стратегирования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2018. – Т. 20, № 4. – С. 38–46. – DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.4.4

Глобализиция и система масштабности геополитических изменений связаны с перераспределением экономического влияния стран и отдельных регионов, в котором приоритетную роль играют территории инновацонно-ориенти-рованного развития, на мировую экономику в целом. Это предполагает структурные и институциональные трансформации в экономике, переформатирование организаций обширного экономического пространства всех регионов России, что актуализирует необходимость формирования регионального стратегирования на основе экономического каркаса территорий нового типа, способствующих активизации в регионах инновационных процессов.

В соответствии с представленной концепцией долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г. опорными точками экономического роста должны стать новые формы пространственной организации экономики, имеющие устойчивые рыночные позиции, обладающие конкурентными ресурсами (инвестиционными, кадровыми, финансовыми), способные генерировать и концентрировать потоки инновационных товаров и услуг в границах территорий, где существует критический спрос на инновации.

В современных условиях происходит усложнение экономического пространства реги- ональных систем, выступающего как сфера развертывания и развития интеграционных связей хозяйствующих субъектов, а также формируется новый системный порядок, ориентированный на создание пространственного каркаса, который является узлом деловой активности, включая опорные точки роста, способные активизировать инновационные процессы, а также транслировать инновации на периферию, снижая барьеры на пути движения ресурсов модернизации [1]. При этом приоритетные объекты инновационного развития, имеющие региональный статус (рыночные драйверы – крупные предприятия и их объединения производственной и инфраструктурной сфер), структурируют территорию, тем самым определяя ее экономический каркас [6].

Фундаментальные исследования каркасной проблематики территориальной структуры народного хозяйства заложены в работах Н.Н. Баранского, Г.М. Лаппо, И.М. Маергой-за, Н.Н. Назарова, П.М. Поляна, Б.Б. Родома-на, М.Д. Шарыгина и др.

Так, теоретические аспекты данного понятия определены в работах Н.Н. Баранского, Г.М. Лаппо, В.В. Воробьева. Анализ этих работ показал, что опорный каркас представляет собой интегральную часть территориальных структур – производственной, инфраструктур- ной, непроизводственной сферы, природных ресурсов и расселения, то есть сочетание доминирующих фокусов (центров) хозяйственной, социальной и культурной жизни страны, а также соединяющих эти фокусы социально-экономических линий во взаимосвязи и взаимодействии между ними [2; 4; 8].

Первые четыре подсистемы (производственная, инфраструктурная, непроизводственная сфера, природные ресурсы) относительно автономны. Они, с одной стороны, объединяются между собой характером размещения населения, с другой – определяют его. Особая роль опорного каркаса и его элементов в территориальной структуре заключается в том, что они обеспечивают сопряженность социального и экономического развития региональных и отраслевых систем, стыки между подсистемами «производство – расселение», «производство – инфраструктура», «расселение – инфраструктура» и др.

По определению Н.Н. Баранского, экономический каркас территории – это «остов, на котором все держится, остов, который формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию» [3].

Вопросы модернизации и совершенствования пространственного развития российских регионов в новых экономических условиях получили развитие в работах целого ряда регио-новедов и экономгеографов, в числе которых: С.С. Артоболевский, В.Л. Бабурин, А.Г. Гранберг, Р.С. Гринберг, А.Г. Дружинин, О.В. Инша-ков, Б.Г. Клейнер, П.А. Минакер, В.В. Климанов, Л.В. Мельникова, М. Обстфельд, В.Н. Овчинников, А.И. Татаркин, А.Н. Швецов и др.

Вместе с тем в современных научных публикациях ощущается недостаток комплексных системных исследований, касающихся решения проблемы поддержания сбалансированности внутрирегионального развития в процессе модернизации пространственной структуры экономики.

При этом ключевым остается вопрос о создании благоприятной институциональной и инфраструктурной среды развития экономического пространства региона, прежде всего, целеориентированного формирования экономического каркаса территории, что обусловливает необходимость его рассмотрения как организующей пространственно-экономической связи и территориальных потоков различных факторов производства в экономическую конструкцию.

Проводимая региональная политика концентрации модернизационных ресурсов в отдельных локальных точках роста приводит к противоречивым результатам: с одной стороны, достигается быстрый и существенный народнохозяйственный эффект, с другой – нарастает технологическая неоднородность региональных экономик, усиливается изолированность периферийных территорий от инновационных процессов [7].

Необходимость системности в решении проблем пространственной модернизации экономики регионов в рамках осуществляемой Центром региональной экономической политики делает методологически значимым разработку концепции и структурной модели экономического каркаса территории в системе рыночных драйверов и механизмов, а также модельно-методического инструментария и информационно-технологической поддержки его сбалансированного развития в практике решения стратегических задач региональной экономической политики.

На основании сложившейся понятийной системы экономического каркаса сформулировано следующее утверждение. Узловыми элементами (опорными точками) экономического роста региона выступают интегрированные сферы (производственные, сервисные, инфраструктурные) разномасштабного бизнеса (рыночные драйверы, территории), согласованное взаимодействие которых позволяет формировать каркасные матрицы территорий инновационно-ориентированного развития, обладающие необходимым потенциалом аккумулирования инвестиционных и финансовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности в регионе [9].

Формируя экономический каркас региона, территории инновационно-ориентированного развития вступают в экономические связи с другими локализованными точками экономической активности в смежных и родственных отраслях, способствуя созданию сети. Функционально-иерархический ракурс исследования экономического каркаса региона в качестве объемной сети позволяет не только осуществить комплексное рассмотрение и технологическую взаимоувязанность «опорных»

предприятий (точек роста), но и обеспечить включение в структуру каркаса научных и финансово-кредитных организаций, вспомогательных, обслуживающих и обеспечивающих производств (в том числе предприятий и организаций периферийных территорий), транспортно-коммуникационной и инновационной инфраструктуры с возможностью в дальнейшем определить наиболее перспективные формы и технологии взаимодействия хозяйствующих субъектов, необходимые для запуска модернизационных процессов в экономике региона.

При анализе процессов формирования экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития в обозначенной плоскости возрастает значимость региональных органов власти. С учетом обозначенной А. Хиршманом [17] проблематичности обеспечения сбалансированного регионального развития, связанной с отсутствием необходимого объема инвестиций, особую роль приобретают решения региональных органов власти относительно планирования и стимулирования «точек роста», а также реформирования социальных и политических институтов.

В свою очередь теории экономических точек роста позволяют по-иному взглянуть на роль органов государственной власти в стимулировании регионального развития. Так, реализация инфраструктурных проектов, субсидирование производства, реформирование социальных и политических институтов являются основными задачами органов государственной власти при проведении политики, направленной на региональное развитие.

Основываясь на проектно-процессном подходе, формирование инструментов и механизмов регионального стратегирования можно представить в виде спиральной конструкции, реализуемой последовательностью итераций, соответствующих этапам моделирова- ния экономического каркаса инновационноориентированного региона:

-

1) оценка средовой и объектной подсистем экономического каркаса;

-

2) оценка эффективности использования ресурсного потенциала в инновационных проектах;

-

3) анализ организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих качество регионального стратегирования;

-

4) оценка показателей конкурентоспособности инновационного производства;

-

5) разработка плана комплексного социально-экономического и инновационного развития региона;

-

6) оценка достигнутых результатов.

Одной из наиболее значимых предпосылок обеспечения социально-экономического развития страны и ее регионов является становление институтов гражданского общества и эффективное взаимодействие некоммерческих организаций, бизнеса и органов государственной власти, местного самоуправления в решении важнейших стратегических задач.

В этой связи формированию регионального стратегирования на основе экономического каркаса территории инновационно-ориентированного развития может способствовать межсекторное социальное взаимодействие (партнерство).

Межсекторное социальное взаимодействие (МСВ) – это конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор), «выгодное» населению территории и каждой из сторон, обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при решении социальных проблем.

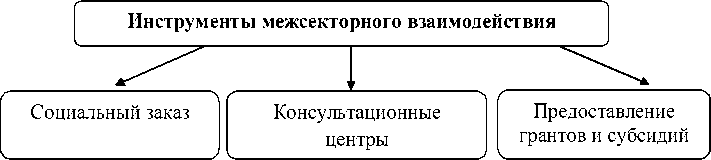

В статье рассмотрены три основных инструмента межсекторного взаимодействия (см. рисунок), активное использование которых позволит увеличить социально-экономический потенциал регионов.

Рисунок. Инструменты межсекторного взаимодействия (власть, НКО, бизнес) Примечание. Составлено по: [13].

Одним из основополагающих инструментов в развитии выгодного и эффективного взаимодействия государства с НКО и бизнесом являются социальные заказы.

Социальный заказ, исходя из ст. 3 проекта Федерального закона № 96700117-2 «О государственном социальном заказе» – это поручение государства на выполнение мероприятий и мер, направленных на решение приоритетных социально значимых проблем межгосударственного, федерального и (или) регионального уровней [14].

Если говорить о государственных или муниципальных социальных заказах, то тут чаще всего понимается заключение социальных контрактов с представителями бизнеса. Данные контракты возлагают на них обязанности по выполнению определенной части функций государства, а оно, в свою очередь, занимается финансированием и контролем результатов исполнения подписанных контрактов.

Некоммерческие организации также могут участвовать в этом заказе [12; 16], а точнее социально ориентированные НКО, хотя до сих пор нет четкого разграничения этих понятий, но на федеральном уровне закреплено именно так. Приведем пример на территории Астраханской области.

Анализируя Астраханскую область, можно сказать, что социальные заказы для бизнеса и НКО практически отсутствуют.

По состоянию на 28 марта 2018 г. на официальном сайте «Единая информационная система в сфере закупок» размещен единственный заказ для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на установку пандуса в филиале ГБУЗ АО «СП № 4» в 2014 году [15].

В постановлении главы администрации Астраханской области № 432 «О взаимодействии подразделений Администрации области с общественными объединениями» есть пункт второй, в котором говорится о создании курирующих конкурсных комиссий по предоставлению грантов, социальных заказов и программ в соответствии со ст. 17 ФЗ «Об общественных объединениях», но результатов реализации этого постановления не удалось найти.

Весной 2017 г. на форуме «Диалог, содружество, успех» говорилось о необходимости участия НКО и социального предпринимательства в решении значимых для населения вопросов в Астраханской области непосредственно через инструмент государственных социальных закупок. Реализации на практике принятых во время обсуждения соглашений нет.

Принятие закона «О необходимости делегирования части социальных функций региональной власти Астраханской области на НКО, социальное предпринимательство, традиционный бизнес» позволило бы уменьшить нагрузку на бюджет области и более эффективней справляться с данными функциями, ведь, к примеру, существующие в регионе НКО (СО НКО и просто НКО, которые затрагивают социальные вопросы) уже работают, их не надо обучать и мотивировать.

Кроме того, благодаря социальному заказу можно установить тесное и взаимовыгодное взаимодействие. Региональному правительству Астраханской области необходимо переходить от процесса информирования к процессу общих юрисдикций, что позволит существенно расширить возможности региона.

Следующим важным инструментом, который позволит наладить продуктивное взаимодействие между тремя секторами, являются консультационные центры.

Задачи таких центров следующие:

-

1. Поддержка НКО и бизнеса по правовым, бухгалтерским, налоговым вопросам, помощь в подготовке заявок на конкурсы субсидий и грантов.

-

2. Помощь в подготовке документов для Бизнеса и НКО (уставы, протоколы, заявления, отчеты и пр.), в том числе для регистрации при создании, внесении изменений, слиянии, ликвидации и т. д.

-

3. Методологическая поддержка Бизнеса и НКО путем организации и проведения семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам.

-

4. Информационная поддержка по моментам, которые прямо или косвенно могут повлиять на работу бизнеса и НКО.

-

5. Организация поощрительных мероприятий со СМИ, на которых будут отмечены самые преуспевающие НКО и Бизнесы (средний и малый).

В Астраханской области таких центров не существует. К примеру, консультацию по интересующему вопросу или информационную поддержку получить достаточно сложно или невозможно. Для региона данный шаг будет инновационным и актуальным, так как по программе социально-экономического развития от 12 сент. 2014 г. № 387-П поддержка бизнеса находится в особом приоритете.

Некоммерческий же сектор обделен и упоминаний о нем в программе нет, что весьма спорно, ведь по информации Министерства Юстиции в Астраханской области зарегистрировано 1 052 некоммерческие организации, а это, в свою очередь, огромный потенциал.

Следует остановиться и на другом инструменте, который уже упоминался – гранты и субсидии для НКО и бизнеса. Основная цель данного инструмента – мотивация на создание и развитие новых проектов НКО и организации и поддержания бизнеса.

Для поддержки и мотивации российских НКО в феврале 2018 г. было выделено 8 млрд руб. на всевозможные гранты и субсидии. По сравнению с прошлым годом объем поддержки увеличен на 1 млрд рублей. В 2017 г. региональные власти поддержали начинающих фермеры. Размер грантов в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров» достиг 3 млн рублей.

Главные проблемы, которые присутствуют в Российской Федерации и в том числе Астраханской области, заключаются в выборе (кому предоставить грант или субсидию), а также в контроле над реализацией денег и оценке эффективности результатов деятельности (этого нет). Нет никаких четких регламентов и законов, а значит, тут есть место мошенничеству.

Для Астраханской области будет весьма важным принятие нормативно-правовых актов, которые утвердят прозрачность конкурсного процесса в предоставлении и последующей реализации субсидий и грантов, к примеру, отчетность конкурсной комиссии о принятых решениях, которая выкладывается в открытый доступ с исчерпывающими обоснованиями.

Кроме того, данные нормативно-правовые акты нужно использовать для решения других выше упомянутых проблем: оценка эффективности, контроль за реализацией и результатом и другое.

Активные внедрение и использование представленных в статье инструментов будут способствовать повышению результативности и эффективности межсекторных взаимодействий в практике управления и при выработке управленческих решений.

При формировании эффективного экономического каркаса территорий инновационноориентированного развития актуальной является необходимость обеспечения не только рациональных пропорций в отношении показателей сырьевого и несырьевого секторов экономики, но и пропорций масштабов деятельности в сфере инновационного производства, в том числе в сфере высокотехнологичного и традиционного производства.

Традиционно основной объем производства инновационной продукции (в частности, в высокотехнологичном секторе экономики) обеспечивается крупными предприятиями.

Так, например, крупнейшими лидерами высокотехнологичного производства как на российском, так и на мировом рынке, являются «Росатом», «Космическая связь», «Ростелеком», «РУССОФТ», «Гидропресс», «Тяж-мехпресс», «Уралмаш», «Ростсельмаш» и др.

Развитие инновационных среднего и малого бизнесов (особенно в промышленной сфере) в значительной степени сдерживается высоким уровнем конкуренции с китайскими производителями и транснациональными массовыми брендами, в связи с чем возможности инновационного развития малых и средних предприятий, по мнению ряда исследователей, «связаны с реализацией “нишевого бизнеса” в престижных сегментах экономики», прежде всего с использованием потенциала внутреннего рынка.

На Юге России значительный инновационный потенциал имеет этноэкономика, формирующая около 80 % спроса на внутреннем рынке, а также сфера предоставления туристических и оздоровительных услуг [10; 11].

В настоящее время Россия заметно уступает по уровню развития малого и среднего бизнеса (в особенности инновационного) зарубежным партнерам.

Так, например, по данным Департамента Минэкономразвития, в России в малом и среднем бизнесе заняты 25 % работающих, тогда как, например, в Китае – 85 %.

Малый промышленный бизнес в России мало ориентирован на осуществление высокотехнологичных инноваций по причине недостатка ресурсного потенциала (кадрового, финансового, научного, материально-технического) для реализации подобного рода проектов.

Решение данной проблемы представляется возможным на основе развития интеграционных взаимодействий малого и крупного бизнеса, в том числе в рамках реализации кластерных проектов регионального и межрегионального значений, а также посредством развития механизмов ГЧП.

Таким образом, для формирования экономического каркаса территорий инновационно-ориентированного развития требуется следующее:

-

– нормативно-законодательные установки, необходимые для отдельной территории опережающего развития;

-

– государственная поддержка на основе региональных программ, проектов, заказов;

-

– проведение кластерной региональной политики;

-

– развитие различных компонентов социально-экономического потенциала региона;

-

– приоритетное развитие тех направлений деятельности, которые используют конкурентные преимущества данной территории.

Список литературы Экономический каркас территорий инновационно-ориентированного развития как фактор формирования регионального стратегирования

- Акбердина, В. В. Моделирование инновационного резонанса в индустриальных регионах / В. В. Акбердина, А. В. Гребенкин, Н. Ю. Бухвалов // Экономика региона. - 2015. - № 4. - С. 289-308.

- Баранский, Н. Н. Об экономико-географическом изучении городов. Экономическая география. Экономическая картография / Н. Н. Баранский. - М.: Географгиз, 1956. - С. 168.

- Баранский, Н. Н. Избранные труды: Научные принципы географии / Н. Н. Баранский. - М.: Мысль, 1980. - 239 с.

- Воробьев, В. В. Города южной части Восточной Сибири / В. В. Воробьев. - Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1959. - 147 с.

- Доргушаова, А. К. Концептуальный базис и модельный инструментарий формирования экономического каркаса региона / А. К. Доргушаова // Управление экономическими системами: электрон. науч. журн. - 2015. - № 11. - С. 1. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://uecs.ru/marketing/item/3783-2015-11-02-06-56-40.

- Клейнер, Г. Б. Государство - регион - отрасль - предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. Ч. 2 / Г. Б. Клейнер // Экономика региона. - 2015. - № 3 (43). - С. 9-17.

- Кодолова, Т. А. Потенциал пространственного развития: предмет и метод исследования / Т. А. Кодолова // Управление экономическими системами: электрон. науч. журн. - 2014. - № 7. - С. 24. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://uecs.ru/uecs67-672014/item/2991-2014-07-.

- Лаппо, Г. М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значение / Г. М. Лаппо // Известия АН СССР. Серия Географическая. - 1983. - № 5. - С. 11-30.

- Макарова, А. П. Изучение системы социального партнерства в области социальной работы / А. П. Макарова, Э. Н. Седалищева // Международный журнал экспериментального образования. - 2017. - № 1 - С. 151-153.

- Матвеева, Л. Г. Государственная компонента инновационного потенциала региональной промышленности / Л. Г. Матвеева // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. - 2012.- № 2.- С. 32-38.

- Матвеева, Л. Г. Перспективы и потенциал развития регионов Юга России в условиях антироссийских экономических санкций / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова // Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - № 17. - С. 2-12.

- Налоговый кодекс Российской Федерации: в 2 ч. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Официальный сайт Общественной Палаты РФ. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://report2017.oprf.ru.

- Официальный сайт Фонда президентских грантов. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://президентскиегранты.рф.

- Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://zakupki.gov.ru.

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 32-рп. «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» // Информационно-правовой портал «Гарант». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71781174/#ixzz5a7bRkiW5.