Экономический механизм природопользования в Республике Беларусь

Автор: Шумак В.В., Льобка А.Ю., Хурсина В.С., Ребковец В.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2-5 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время перед человечеством встала глобальная проблема - сохранение окружающей среды. В нашем веке, который можно охарактеризовать большим количеством выбросов в атмосферу и океан, масштабным истощением природных ресурсов, уничтожением лесов и многими другими факторами, приблизилась экологическая катастрофа. Об этом свидетельствуют такие природные явления, как глобальное потепление климата, «озоновая дыра», состояние воздушных бассейнов в крупных городах, радиоактивное загрязнение. Поэтому, от проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, зависит решение такого жизненно важного вопроса, как сохранение здоровья людей и создание условий для их жизнедеятельности. Проблема охраны окружающей среды с экономической точки зрения заключается в оценке ущерба, нанесенного загрязнением атмосферы, водных ресурсов, разработкой и использованием недр. Под экономическим ущербом понимаются затраты, вызванные повышенным загрязнением земной поверхности, воздушной среды, водных ресурсов.Экономический аспект данной проблемы является весьма актуальным, так как в век бизнеса об охране окружающей среды нельзя говорить иначе, как в экономических категориях.

Экономический механизм природопользования, природные ресурсы, экологическая политика, условия проживания и здоровья населения, экологическая ситуация, атмосферный воздух, экологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/140113337

IDR: 140113337

Текст научной статьи Экономический механизм природопользования в Республике Беларусь

Под экономическим механизмом природопользования понимается совокупность предусмотренных законодательством экономических мер обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования. Воздействие деятельности человека на целостность экосистем с каждым годом увеличивается. Сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих поколений является высшим приоритетом Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Реализация программы осуществляется путем разработки и проведения активной государственной экологической политики, которая основана на интеграции экономического, экологического и социального аспектов развития.

Экологическая политика, проводимая в настоящее время, предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также улучшение ее качественного состояния на основе последовательного осуществления структурной перестройки экономики, совершенствования технологического уровня производства, включающего ресурсосбережение, сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, применение малоотходных и безотходных технологий и производств, утилизацию и переработку отходов, а также сохранение биоразнообразия, расширение сети особо охраняемых территорий. Основные направления и принципы экологической политики определены Конституцией Республики Беларусь и соответствующими законодательными актами в этой области. Создана определенная система органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. Для предотвращения ухудшения экологической ситуации и поддержания уровня состояния компонентов окружающей среды необходимо проведение целенаправленной экологической политики. Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности; улучшение условий проживания и здоровья населения.

Данные в таблице 1 являются прогнозируемыми на период до 2030 года. Планируется снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников и в 2030 году они составят 3,6% к 2010 году. Увеличится уровень снижения выбросов парниковых газов. Индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты в 2030 году планируется в 0% к 2015 году.

Таблица 1 – Прогнозируемые показатели экологической нагрузки

|

2015 |

2020 |

2025 |

2030 |

|

|

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников, в процентах к 2010 году |

99,7 |

98,6 |

97,5 |

96,4 |

|

Уровень снижения выбросов парниковых газов, в процентах к 1990 году |

не менее 1 |

не менее 8 |

не менее 10 |

не менее 15 |

|

Индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, в процентах к 2015 году |

100 |

60 |

30 |

0 |

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [1]

Основной целью обеспечения экологической безопасности и благоприятной окружающей среды является сохранение локальных и региональных экосистем для нынешнего и будущих поколений, защита населения от вредных воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Необходимо решить ряд задач для того, чтобы достигнуть этих целей. К основным из них относятся следующие:

-

• предотвратить наступление (смягчить последствия) экологических угроз устойчивому социально-экономическому развитию, обусловленных, прежде всего, последствиями изменения климата, потерей биологического разнообразия, деградацией сельскохозяйственных земель;

-

• обеспечить создание системы особо охраняемых природных территорий, репрезентативной по отношению ко всем типичным и редким природным ландшафтам и биотопам;

-

• повысить уровень экологической безопасности территорий за счет оптимизации размещения производственных объектов и организации территорий населенных пунктов (систем их жизнеобеспечения);

-

• обеспечить реабилитацию загрязненных и иных экологически дестабилизированных территорий, восстановление их природных свойств [1].

Улучшение качества атмосферного воздуха для обеспечения экологически безопасной жизнедеятельности человека посредством минимизации выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников в воздушный бассейн является целью защиты атмосферного воздуха.

Для ее достижения необходимо:

-

• совершенствование нормативной правовой базы и экономических механизмов, стимулирующих снижение выбросов загрязняющих веществ;

-

• использование наилучших доступных технических методов,

передовых технологий, достижений науки и техники при строительстве новых, реконструкции действующих производств, а также выводе из эксплуатации объектов в промышленности, сельском, лесном, жилищнокоммунальном хозяйстве, строительстве и на транспорте;

-

• совершенствование организации дорожного движения, создание оптимальной плотности сети дорог;

-

• поэтапное внедрение для мобильных источников стандартов Европейского союза по выбросам загрязняющих веществ [1].

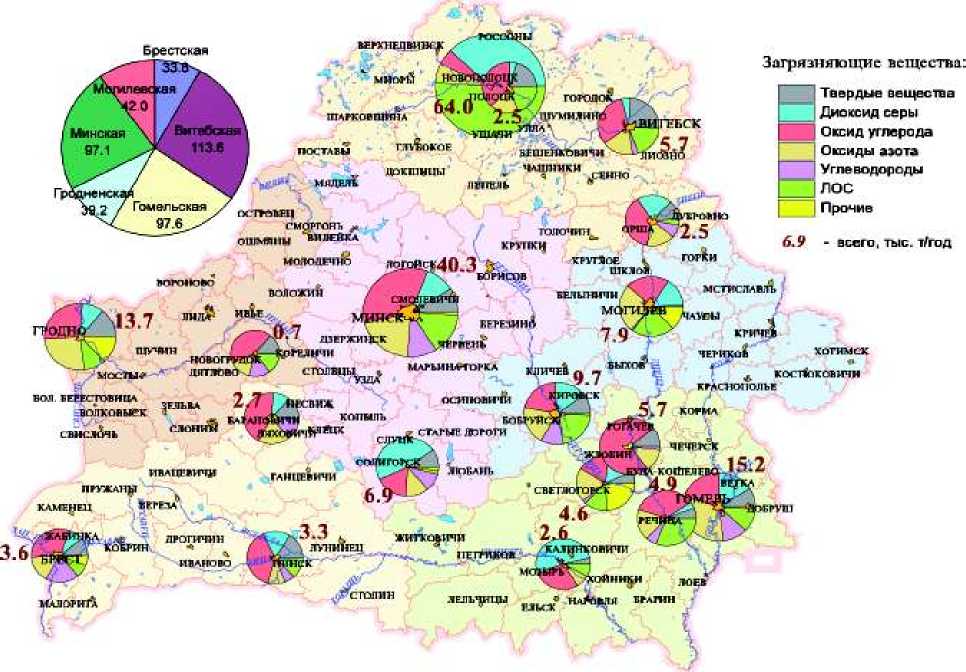

На рисунке 1 отображены объемы выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников. Исходя из этого рисунка, наибольший объем выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников приходится на Витебскую (113,8), Гомельскую (97,6) и Минскую (97,1) области. Объем выбросов в других областях находится в пределах от 34 до 42. В Витебской области преобладает загрязнение ЛОС и диоксидом серы, В Гомельской и Минской – оксидом углерода. Наиболее загрязненные города в Брестской области – Брест, Барановичи и Пинск; в Витебской – Новополоцк, Полоцк, Витебск, Орша; в Гомельской – Жлобин, Светлогорск, Мозырь, Речица и Гомель; в Гродненской – Гродно, Новогрудок; в Минской – Минск и Солигорск; в Могилевской – Могилев и Бобруйск.

Рисунок 1 - Объемы выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников

Примечание - Источник: [4]

Главной целью государственной политики в области ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС является дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, обеспечение устойчивого социально-экономического развития загрязненных территорий без ограничения хозяйственной деятельности по радиационному фактору. Достижение поставленной цели предусматривает реализацию следующих мер:

-

• усовершенствование системы дозового и радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля путем оптимизации объемов инструментального определения содержания радионуклидов в организме человека, объектах окружающей среды, продуктах питания, продукции сельского и лесного хозяйства, выделения критических территорий и групп населения;

-

• поддерживание на высоком уровне соответствующих научных исследований, направленных на уточнение влияния радиационного фактора на рост онкологической заболеваемости и других долговременных радиационно-эпидемиологических последствий;

-

• продолжение изучения биологических эффектов малых доз

облучения, сочетанного действия радиационного и других факторов, воздействия сложившейся радиационной обстановки на окружающую среду и биоту;

-

• постоянное наблюдение за состоянием здоровья населения в целях снижения риска медицинских последствий для нынешних и последующих 97 поколений;

-

• усиление лечебно-оздоровительной, диагностической и реабилитационной помощи детям, проживающим на территории радиоактивного загрязнения [1].

В таблице 2 можно увидеть радиоизотопный состав выброса Чернобыльской АЭС. Исходя из представленных данных следует отметить, что радиационно-экологическая обстановка в Беларуси характеризуется сложностью и неоднородностью загрязнения территории различными радионуклидами и присутствием их во многих компонентах природной среды. Катастрофа на ЧАЭС привела к увеличению в сотни тысяч раз содержания радионуклидов в атмосферном воздухе Беларуси. В послеаварийные годы происходит постепенное его снижение, но эта проблема по-прежнему актуальна для территорий, прилегающих к зоне отселения. И, если некоторые нуклиды завершили свой период полураспада, то распад таких нуклидов, как Криптон-85, Плутоний-241, Стронций-90, Цезий-137, Плутоний-238, Плутоний-240 обречен на долгие годы.

Таблица 2 - Радиоизотопный состав выброса Чернобыльской АЭС

|

Нуклид |

Период полураспада *10 |

Осталось менее 0,1% |

Освободившееся количество (Бк*1015) |

|

Йод-131 |

80 дней |

Июль-86 |

650 |

|

Стронций-89 |

505 дней |

Октябрь-87 |

200 |

|

Цезий-134 |

21 год |

2007 |

38,2 |

|

Криптон-85 |

107 лет |

2093 |

33,3 |

|

Плутоний-241 |

144 года |

2130 |

6,19 |

|

Стронций-90 |

291 год |

2277 |

22,8 |

|

Цезий-137 |

300 лет |

2286 |

78 |

|

Плутоний-238 |

877 |

2863 |

0,07 |

|

Плутоний-240 |

65370 |

~ |

0,12 |

Примечание – Источник: [5]

Основной целью в управлении опасными химическими веществами является снижение рисков и уровня воздействия опасных химических веществ на окружающую среду и здоровье населения. Ее достижение требует решения следующих задач:

-

• снижение поступления опасных химических веществ в окружающую среду;

-

• уменьшение концентрации опасных химических веществ в

объектах окружающей среды;

-

• повышение безопасности продуктов питания, питьевой воды и

- потребительских товаров;

-

• предотвращение ввоза на территорию Республики Беларусь

химических веществ, по которым отсутствует информация об их опасных свойствах, воздействии на здоровье человека и окружающую среду [1].

В таблице 3 отображено количество юридических лиц Республики Беларусь, которые занимаются хранением, переработкой опасных отходов.

Таблица 3 - Справка о количестве субъектов хозяйствования, занимающихся хранением, переработкой опасных отходов

|

Категория отходов |

Количество юридических лиц в Беларуси |

|

ХРАНЕНИЕ |

|

|

Фосфогипс |

1 |

|

ПХД-содержащее оборудование |

34 |

|

Гальванический шлам |

9 |

|

Отходы и шлам с содержанием галогенированных растворителей |

4 |

|

Отходы с содержанием определенных опасных органических химических соединений |

4 |

|

Захоронения битумных отходов |

4 |

|

Шлам с содержанием нефтепродуктов |

9 |

|

Отходы гидролизованного лигнита |

3 |

|

Токсичные отходы |

2 |

|

Отходы трихлорэтилена |

1 |

|

Нефтесодержащие материалы |

6 |

|

Отходы шлама от химчистки |

4 |

|

ПЕРЕРАБОТКА |

|

|

Отходы с содержанием нефтепродуктов (мобильный утилизационный блок) |

2 |

|

Отходы с содержанием нефтепродуктов (стационарные утилизационные блоки) |

1 |

|

Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы и т.д.) |

3 |

|

Анатомические отходы (мусоросжигательный объект) |

2 |

|

Медицинские отходы (дезинфекция в автоклаве) |

1 |

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [3]

Как видно из приведенных выше данных, в Республике Беларусь есть предприятия, которые занимаются хранением и переработкой опасных отходов, однако их количество небольшое.

Таким образом, можно говорить о том, что в стране сложилась система перспективного и краткосрочного планирования, идет реализация мероприятий по охране окружающей среды, совершенствуются нормативная и правовая база и экономический механизм природопользования. Проводимые в стране меры по сохранению и улучшению окружающей среды создают предпосылки для реализации прав нынешнего и будущих поколений на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания. Вместе с тем, имеются серьезные экологические проблемы, вызванные внутренними и внешними факторами.

Список литературы Экономический механизм природопользования в Республике Беларусь

- Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

- Закон Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. N 161-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны озонового слоя».

- Контрактное письмо № 2013/321980 «Исследование возможностей предоставления технической помощи Республике Беларусь в области обращения с отходами и выбросов».

- -Режим доступа: www.nsmos.by/tmp/fckimages/04_AtmVozdux.doc -Дата доступа: 14.06.2015.

- -Режим доступа: http://www.progettohumus.it/NonDimentica/Liquidatori/Pdf/Milyutin1.pdf -Дата доступа: 14.06.2015.