Экономический ребрендинг и стратегия развития региона: кузбасская модель

Автор: Фридман Юрий Абрамович, Речко Галина Николаевна, Логинова Екатерина Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации

Статья в выпуске: 1 (19), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье дан анализ основных рисков и конкурентных преимуществ в контексте реализации в Кемеровской области «Стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года». К основным внутренним рискам отнесены снижение конкурентоспособности, и в первую очередь уровня жизни населения; низкая инновационность экономики; большой внешний долг; снижение управляемости регионом. Внешние риски - волатильность цен на первичное сырье на мировых рынках, зависимость от иностранных технологий и от государственной политики в сфере добычи и использования ресурсов. Одновременно дана оценка конкурентных преимуществ региона. Главное преимущество Кузбасса - мощный ресурсный потенциал углеводородов. Регион сохранил и модернизировал угольно-металлургический кластер, не утратил потенциал в ряде сегментов машиностроения, химической промышленности, индустрии строительных материалов, пищевой отрасли. В преддверии разработки новой «Стратегии развития Кемеровской области на период до 2035 г.» обсуждается использование экономического ребрендинга как инструмента реализации новой парадигмы и концепции развития региона...

Кузбасс, регион, стратегия развития, внешние и внутренние риски, конкурентные преимущества, экономический ребрендинг, парадигма, концепция, цели, задачи, драйверы, ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/149131225

IDR: 149131225 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.1.13

Текст научной статьи Экономический ребрендинг и стратегия развития региона: кузбасская модель

DOI:

Введение. Все предложения последних лет по «переформатированию» кузбасской экономической модели условно можно объединить в две большие группы. Первая включает в себя инициативы по диверсификации экономики путем создания новых, непрофильных для Кемеровской области (Кузбасса) отраслей, не связанных прямо или косвенно с добычей и переработкой угля . С 2007 г. в регионе было реализовано несколько подобных проектов: в частности, в сфере туризма, нефтепереработки, автомобилестроения (автосборочное производство), глубокой переработки древесины и др. К сожалению, как показала практика, для развития подавляющего большинства отраслей, которые Кемеровская область «примеряла на себя», у нее по объективным причинам (отсутствие достаточных кадровых, финансовых, технологических ресурсов, ограниченность потребительского рынка) нет достаточных конкурентных преимуществ. Удачными примерами могут служить, пожалуй, только создание туристского кластера в Горной Шории и строительство нефтеперерабатывающих предприятий на севере региона. Эти направления в Кемеровской области имеют серьезный потенциал роста и могут играть заметную роль в структуре региональной экономики.

Предложения по переустройству территориальной модели экономики, образующие вторую группу, исходят из идеи интенсификации (монетизации) угольного сектора кузбасской экономики . Речь главным образом идет об увеличении глубины переработки угля с получением из него широкого спектра химических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Параллельно предлагается совершенствовать необходимую инфраструктуру, в том числе развивать инновационный сектор, современное горное и химическое машиностроение и т. д.

В настоящей статье мы предлагаем обсудить третий путь: гармонизация экономики региона на основе использования такого инструмента, как экономический ребрендинг .

«Стратегия-2025». Что в сухом остатке? Действующая на данный момент Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 г., разработанная в середине нулевых, определила главной целью «повышение конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния его жителей» [11, с. 102]. Она предполагала решение нескольких задач: 1) развитие ресурсной базы региона; 2) повышение глубины переработки добываемого сырья, его комплексное и эффективное использование; 3) наращивание потребления продукции региона на традиционных рынках, поддержка выхода производителей Кемеровской области на новые рынки; 4) снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики области; 5) обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области; формирование в регионе национального центра горнодобывающей продукции; 6) развитие системы подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии рынка труда; 7) развитие инновационных центров Кемеровской области; развитие городской среды в ядрах агломеративных систем региона – Кемерове и Новокузнецке [11, с. 102].

В 2012 г. власти назвали новые приоритеты модернизации экономики Кемеровской области [5]:

– развитие угольной отрасли в направлении глубокой переработки ресурсов, а также внедрения инновационных и безопасных технологий разработки угольных пластов;

– формирование кластеров в сфере угольной промышленности и энергетики, химическом комплексе, промышленности по переработке отходов, агропромышленном комплексе, машиностроении, туризме и других отраслях;

– развитие транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры;

– изменение структуры экономики путем диверсификации экономики, поддержки альтернативных точек роста в экономике, повышение конкурентоспособности кузбасской продукции;

– внедрение инновационных производств и услуг;

– техническое обновление материально-технической производственной базы.

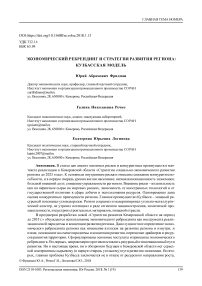

Однако большинство проектов модернизации народного хозяйства, к сожалению, не было увязано с ресурсными возможностями региона и целями развития корпораций, не было востребовано. Как следствие, произошли следующие изменения (рис. 1):

-

√ экономика региона практически не растет (темпы прироста валового регионального продукта (ВРП) близки к нулю);

-

√ рост добычи угля в Кузбассе не ведет к росту благосостояния проживающего на территории региона населения;

-

√ территория уже несколько лет «живет в долг»;

-

√ угольная отрасль не выступает драйвером развития экономики региона;

-

√ «потерпели крах» большинство анонсируемых проектов монетизации угольной отрасли Кузбасса;

-

√ инновационная экономика не развивается в регионе, а созданные для этого институты «работают сами на себя»;

-

√ малый и средний бизнес при наличии необходимой организационно-правовой инфраструктуры «бежит» из региона.

Перечень внешних и внутренних вызовов и угроз для экономики Кемеровской области по-прежнему остается внушительным, и находятся они в экономической, политической, социальной и экологической плоскостях. Остановимся, по нашему мнению, на ключевых 1:

-

• Падение уровня жизни населения . По нашим оценкам 2 за 2013–2016 гг. реальные доходы населения региона упали более чем на 20 %. Кузбасс выделяется среди соседних сибирских регионов самым низким уровнем среднедушевых денежных доходов населения, которые к тому же опустились на треть ниже средней по России отметки 3.

В 2016 г. среднемесячная заработная плата в Кемеровской области составила в среднем 30 тыс. рублей. Доля бедного населения в регионе растет. Одновременно нарастает отрицательная демография. Наряду с миграционной убылью в Кемеровской области отмечается рост естественной убыли населения: за 2013–2016 гг. коэффициент естественной убыли из расчета на 1 000 чел. населения увеличился почти в 2,5 раза – с 0,9 до 2,2.

-

• Низкий уровень инновационности кузбасской экономики. Следует признать, что ни одна из прежних программ и стратегий регионального развития не была реализована в части оптимизации структуры народного хозяйства. По уровню развитию «науки и НИОКР» (ведущего звена «экономики знаний») Кемеровская область катастрофически отстает от среднего показателя по России и от «инновационно продвинутых» соседних сибирских регионов: по нашей оценке 0,2 % ВРП против 1 % [1] и 3,5–4 % [3] соответственно.

Рис. 1. Динамика отдельных индикаторов развития экономики Кемеровской области в 2007–2016 гг. (2007 г. = 100 %; «объем добычи угля» – в млн т)

Примечание . Рассчитано по данным Кемеровостата; объем добычи угля по: [12; 13].

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Кемеровской области за последние десять лет максимально составлял 3,2 % в 2007 г., минимальный показатель 0,2 % был зафиксирован в 2009 и 2012 гг. (по итогам 2016 г. – 2,1 %). Число организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, организационные или маркетинговые инновации), исчисляется в регионе несколькими десятками: в 2016 г. этот показатель был равен 28.

-

• Экологические проблемы. Угольная отрасль входит в первую десятку отраслей промышленности, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду [4].

По итогам 2017 г. в Кузбассе, как ожидается, будет добыто 240 млн т угля 4 (прирост к 2016 г. на 5,3 %). Вместе с тем экологический порог добычи угля в Кузбассе, по разным оценкам, составляет около 200 млн т в год 5. Естественно, наращивание объемов добычи и обогащения угля увеличивает техногенную нагрузку на окружающую среду, но выполняемых природоохранных мероприятий явно недостаточно для того, чтобы в полной мере компенсировать наносимый отраслью экологический вред. Понятно, что дальнейшее наращивание добычи и строительство новых угледобывающих предприятий в Кемеровской области вызывает опасения экологов и региональных властей, провоцирует протестные настроения у местных жителей 6. В декабре 2017 г. губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев выступил за отмену выдачи лицензий на добычу угля на территории региона, о чем он заявил на встрече с полпредом в СФО 7. Он сообщил, что ежегодно «в Кузбассе производится более 3 тыс. взрывов, что влияет на экологию и сейсмоактивность в регионе»8.

-

• Снижение управляемости регионом. В Рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2017 г., который подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций и Лабораторией региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики», Кемеровская область ухудшила свои итоговые позиции, переместившись с 21-го места (2016 г.) на 31-ую строчку [8]. Напомним, по результатам сводного рейтинга 2014 г. Кузбасс располагался на 3-м месте, входя в группу лидеров [7]. По мнению экспертов, Кемеровскую область «тянут» вниз показатели финансово-экономического блока (эффективность экономичес-

кого управления, улучшение инвестиционного климата, эффективность бюджетной политики), а с 2017 г. – и социальный блок (здравоохранение, образование, межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ).

-

• Относительно большой внешний долг. Большие социальные обязательства власти, снижение доходов областного бюджета в 2012– 2014 гг. и незначительный их рост в 2015–2016 гг. «вынудили» регион пойти на увеличение государственного долга 9 (как за счет заимствований у федерального бюджета, так и за счет кредитов коммерческих банков). К началу 2017 г. уровень госдолга Кемеровской области вышел на отметку 62,9 млрд руб., что составило 75 % от собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

-

• Уровень согласованности интересов власти и бизнеса . Главными отличиями кузбасской модели на протяжении последних двадцати лет были ее социальная направленность и высокий уровень согласованности интересов бизнеса и власти. В условиях снижения уровня жизни населения власть начинает «давить» на бизнес, из-за чего последнему становится все сложнее согласовывать собственные и региональные интересы. И если крупный бизнес, в первую очередь вертикально интегрированные корпорации, способен «договориться» с властями, то средний и малый бизнес покидают регион: количество предпринимателей, которые переводят место регистрации бизнеса из Кемеровской области в соседние регионы, ежегодно увеличивается 10.

В итоге после 2012 г. Кузбасс стал терять присущие ему ранее конкурентные преимущества среди сибирских регионов по привлекательности для бизнеса [14]. Однако, несмотря на турбулентность в экономике, Кемеровская область не является депрессивным регионом и по-прежнему обладает рядом конкурентных преимуществ среди российских регионов, а именно:

-

1) в Кузбассе имеет место уникальное сочетание наличия запасов и мощностей по переработке углеводородного сырья;

-

2) несмотря на деиндустриализацию 1990-х гг., приведшую к уничтожению в Кемеровской области целых отраслей и промышленных кластеров, регион сохранил и развил угольно-металлургический кластер, не утратил потенциал в ряде сегментов машиностроения, химической промышленности, индустрии строительных материалов, пищевой отрасли;

-

3) в Кемеровской области действует единственный в РФ научный центр Российской академии наук по проблемам угля и углехимии. Немаловажно и то, что на расстоянии всего 300 км от региона расположены более 30 институтов Сибирского отделения РАН с огромным научным потенциалом и сотнями научно-исследовательских разработок;

-

4) в Кемеровской области функционируют определенные институты инновационного развития 11. Например, в рамках реализации комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»12 только в десяти регионах России, в том числе в Кемеровской области, организованы технопарки;

-

5) в Кемеровской области за последние годы накоплен серьезной опыт в сфере решения проблем моногородов, каковыми являются 24 территории региона 13; два моногорода – Юрга и Анжеро-Судженск – к настоящему моменту имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 14;

-

6) в Кемеровской области один из самых высоких в Сибири уровней корпоративного развития: по итогам 2016 г. 78 предприятий области вошли в рейтинг 400 крупнейших компаний Сибирского федерального округа по объему реализации, составляемый Аналитическим центром журнала «Эксперт-Сибирь»15 (доля Кузбасса в суммарном объеме выручки топ-400 – 18 %). В отраслевой структуре крупнейших компаний, работающих на территории Кемеровской области, доминируют четыре базовые отрасли кузбасской индустрии, на долю которых приходится почти 88 % суммарного объема выручки: угольная промышленность (48,3 %), черная металлургия (22,4 %), химическая и нефтехимическая промышленность (10,3 %) и энергетика (6,7 %) 16.

Эти конкурентные преимущества и правильно выбранная стратегия развития региона, без всякого сомнения, могут вывести (вернуть) Кузбасс в ряды динамично развивающихся регионов России.

«Стратегия-2035». Некоторые идеи по экономическому ребрендингу Кузбасса. Как мы заявили, инструментом разработки Стратегии-2035 может выступать экономический ребрендинг.

В отличие от понятия территориального брендинга 17, экономический ребрендинг [10], в нашем понимании, – это изменение взглядов на развитие региона как изнутри, так и извне, основанное на смене парадигмы и концепции разви- тия, переоценке драйверов и ресурсов развития территории.

Формирование новой парадигмы развития Кузбасского региона , по нашему мнению, во-первых , должно базироваться, как минимум, на следующих аксиомах:

-

1. В перспективе до 2035 г. Кемеровская область не рассматривается федеральными властями и инвесторами в качестве территории опережающего развития. В регионе не предусматривается реализация новых крупных отраслевых, межотраслевых или инфраструктурных проектов.

-

2. В горизонте 15–20 лет Кемеровская область продолжит зависеть от колебания цен на первичное сырье на мировых рынках и от уровня развития технологий, а также регион будет находиться в прямой зависимости от государственной политики в сфере добычи и использования природных ресурсов.

-

3. Неправомерно противопоставлять ресурсный и инновационный пути развития. Ни в настоящее время, ни в обозримом будущем в Кемеровской области нет серьезной альтернативы сырьевому (и в первую очередь угольному) пути развития экономики. Сейчас удельный вес угольной промышленности в структуре ВРП приближается к 30 % (оценка 2016 г.). По данным налоговой статистики 18 в 2016 г. угольная отрасль направила в консолидированный бюджет Кемеровской области 23 млрд руб. налогов и сборов (25 % от всех собранных в бюджет области налогов и сборов). Сектор обеспечивает свыше 107 тыс. рабочих мест (почти 9 % от общего количества занятых). Инвестиции в основной капитал угольной отрасли в 2016 г. превысили 57 млрд руб. (почти 52 % от всех инвестиций в экономику региона). По нашим оценкам «вклад» угольного кластера (добыча и переработка, транспортировка угля, машиностроение, сервис и ремонт, «угольная наука и образование», «угольные инвестиции» в другие отрасли народного хозяйства) в экономику (ВРП) региона составляет около 50 %.

-

4. Главная проблема Кемеровской области заключается не в отказе от ресурсного направления роста, а в формировании его нового качества, включающего не только «монетизацию», но и «социализацию» получаемых эффектов, конвертацию инноваций не только в прибыль для инвесторов, но и в качество жизни людей. В Кемеровской области нужно реализовать основной принцип гармоничного развития сырьевых террито-

- рий (реализуется во многих странах мира, в том числе в Канаде, Норвегии, Австралии): добыча ресурса есть инструмент развития территории! Сейчас, увы, в Кузбассе территория в основном воспринимается как инструмент получения дохода от добычи ресурса.

Во-вторых, основными принципами и направлениями создания новой парадигмы экономического развития Кемеровской области должны быть :

-

1. Для успешного развития необходимо сочетание драйверов роста в различных секторах экономики. В 2014–2016 гг. нами проведено исследование, в котором доказано, что инновационное развитие угольного бизнеса в Кузбассе может выступать драйвером роста всей экономики региона 19. Однако для того, чтобы угольная отрасль стала драйвером, необходимо в разы увеличить инвестиции и не менее чем в 3–5 раз повысить показатели инновационного развития отрасли (затраты на технологические инновации, количество использованных передовых производственных технологий, удельный вес лиц с высшим образованием в составе занятых в угольной промышленности региона, капиталоемкость и финансовую результативность рабочего места в угольной промышленности региона).

-

2. Кемеровская область должна рассматриваться как «модельная территория» апробации новых «регуляторных режимов» [9] при выборе программ монетизации, построении цепочек добавленной стоимости в системе «уголь – природный газ – угольный метан – нефть». В Кузбассе складывается уникальная ситуация: по прогнозам в перспективе 20–25 лет в регионе будет ежегодно добываться около 240 млн т угля 20, до 4–5 млрд куб. м угольного метана 21, перерабатываться до 10 млн т сырой нефти 22. В этой связи важнейшей задачей является получение максимальных эффектов от развития межотраслевых и межрегиональных связей через формирование и развитие цепочек создания добавленной стоимости.

-

3. Нужно ставить ясные и реалистичные цели, выбирать приоритеты в экономической политике. Должны быть разработаны «дорожные карты» с четкими целевыми ориентирами и конкретными мероприятиями, направленными на практическое воплощение идей трансформации экономики и социальной сферы региона.

-

4. Необходимо научиться прагматично оценивать вызовы и риски различных вари-

- антов развития. Перестать считать «прибыли» от проектов, которые по определению никогда не будут реализованы в регионе. Необходимо иметь хотя бы приблизительную оценку поставленных на карту ценностей в каждом варианте развития региона.

-

5. Необходимо использовать по максимуму накопленные в мире инструменты регионального развития , а не только кластеры. Речь идет о таких признанных инструментах, как «коридоры развития», межгородские агломерации, «вытягивающие проекты», «зеленые города», «умные города» и т. п. В этой связи, в частности, необходимо определить в регионе «опорные зоны» (города / районы), которые обладают потенциалом для опережающего развития в рамках нового «брендирования» Кузбасса и способны взять на себя функцию «локомотивов» для остальных территорий области.

-

6. Нет шансов на поступательное развитие, если нет в регионе согласованности интересов бизнеса, власти, науки и общества . Наши исследования показали, что наивысшие темпы развития в Кемеровской области были достигнуты в 2005–2007 гг., когда уровень согласованности интересов был самым высоким и доходил до 50–55 % [12]. Более того, если у корпораций, контролирующих подавляющее количество территориальных ресурсов, нет интересов к конкретному проекту, то его шансы на реализацию минимальны.

-

7. Регион обречен на застой, если в нем не генерируются знания, способные решать проблемы вызовов и рисков развития.

-

8. Развитием региона должна управлять команда, генерирующая рост . В частности, представляется рациональным широкое внедрение системы проектного управления развитием региональной экономики.

-

9. Стратегия должна создаваться на принципах открытости (публичности) и партнерства науки и бизнеса, общества и власти.

-

10. Стратегия должна являться управленческим документом : в нее постоянно должны вноситься изменения, вызванные динамикой вызовов и рисков, стратегическими инициативами науки, бизнеса, власти.

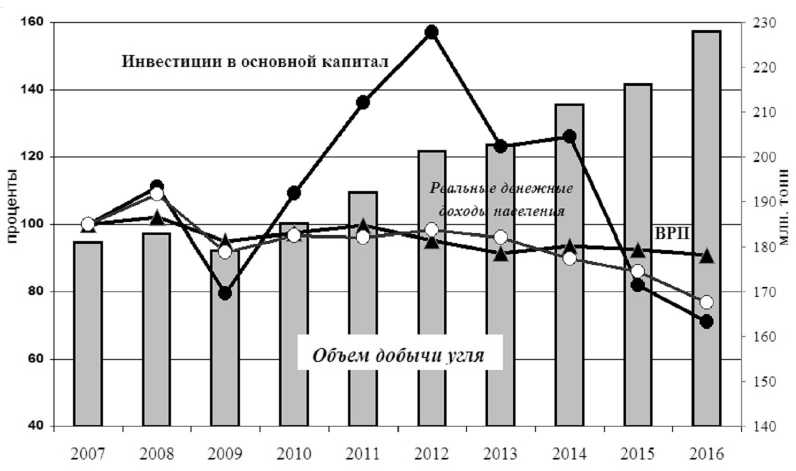

Основываясь на изложенном выше, мы предлагаем реализовать в перспективе до 2035 г. следующую цель развития Кузбасса: «Вернуть региону лидирующие позиции в России по уровню жизни населения и привлекательности для развития бизнеса» (см. рис. 2).

га о к модельной территории смена имиджа региона оздоровление регионального бюджета внутреннего спроса от угольной отрасли к инновационному угольн о му кластеру н астр о йк а р есур сн ого потенциала региона на н овые драйверы ро ста рост локализации в народном хозяйстве ко операция с «и нн о в ац и онными » регионами малый и средний бизнес - о дна из ключевых «точек роста»

научнообразовательный комплекс-драйвер развития

-

Г 'К ^

J--^се % от улехишческого кластера ^р». ^Ьх/.

Бизнес

, - " Стратегия " - социально-экономического развития региона*

Общество

Власть

Наука

Рис. 2. Цель и задачи Стратегии-2035

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-

1. Изменить имидж региона . Кузбасс – это не угольная кладовая. Уголь и другие ресурсы – это в первую очередь источник роста благосостояния людей, проживающих на территории региона.

-

2. Продвигать идею об уникальности Кузбасса как модельной территории России для отработки моделей монетизации в системе «уголь – нефть – природный газ – угольный метан».

-

3. Превратить угольную отрасль из отрасли, «добывающей сырье», в отрасль, «производящую инновационную продукцию», и одновременно в драйвер экономического развития региона .

-

4. Увеличить в разы уровень локализации в отраслях и сферах деятельности, обеспечивающих инновационное развитие угольного комплекса: машиностроение, химическая промышленность, строительство, проектирование и сервисное обслуживание.

-

5. Провести полномасштабную ревизию ресурсного потенциала региона (минеральные

-

6. Усилить кооперацию с сибирскими «инновационными» регионами (Новосибирск, Томск): во-первых, перенять у них опыт стратегического планирования и реиндустиализации; а во-вторых, локализовать в народном хозяйстве Кемеровской области «инновационные запросы» ведущих отраслей этих регионов.

-

7. Повысить внутренний спрос, в первую очередь за счет роста заработной платы не менее чем в 2–2,5 раза.

-

8. Реализовать инструменты «шоковой терапии» по оздоровлению регионального бюджета . Повысить инвестиционную активность бюджетной системы региона.

-

9. Немедленно запустить институты и инструменты поддержки и развития малого бизнеса. Вернуть в регион «убежавший» малый и средний бизнес.

-

10. Создать научно-образовательный комплекс , способный генерировать идеи инновационного развития и создавать новые «точки роста».

ресурсы, бизнес, наука, образование, общество) и найти новые драйверы роста.

Вместо заключения. Анализ экономической ситуации в Кемеровской области, в том числе анализ состояния региона в контексте реализации Стратегии-2025, показывает, что используемые сегодня методология и инструменты развития не позволяют достичь поставленных целей. В преддверии разработки Стратегии-2035 многие специалисты понимают, что нужны новые, нетривиальные идеи, институты и инструменты развития для преодоления периода турбулентности и перехода к периоду гармоничного развития Кузбасса. Мы отдаем себе отчет в том, что экономический ребрендинг – это только один из инструментов выбора и реализации стратегии развития. Однако мы не сомневаемся в том, что использование его методологии и инструментов будет способствовать смене парадигмы и концепции развития, переоценке драйверов и ресурсов развития территории, что является ключевым моментом в разработке Стратегии-2035.

Список литературы Экономический ребрендинг и стратегия развития региона: кузбасская модель

- Аганбегян, А. Г. Как преодолеть стагнацию и восстановить ЭКОномическое развитие/А. Г. Аганбегян//ЭКО. -2016. -№ 2. -С. 5-14.

- Измерение уровня согласованности экономических интересов субъектов региональной промышленной политики Кемеровской области/Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко, Ю. Ш. Блам, А. Г. Пимонов//Вестник Кузбасского государственного технического университета. -2008. -№ 5. -С. 98-103.

- Кулешов, В. В. Реиндустриализация Новосибирской области -учитывать общее, развивать особенное/В. В. Кулешов, В. А. Крюков//ЭКО. -2015. -№ 10. -С. 5-29.

- Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года: (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2014 № 1099-р)//Министерство энергетики Российской Федерации: . -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/433 (дата обращения: 18.10.2017). -Загл. с экрана.

- Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области № 271-р от 28.03.2012 «Об основных направлениях модернизации экономики области и актуализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 года с учетом развития территориальных кластеров». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: ako.ru/PRESS/MESS/TEXT/STR/rk_28-03-12_271.docx (дата обращения: 06.10.2017). -Загл. с экрана.

- Рейтинг 400 крупнейших компаний Сибири по объему реализации в 2016 г.//Эксперт-Сибирь. -2017. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://expert.ru/ratings/rejting-400_100-krupnejshih-kompanijsibiri-v-2016-godu/(дата обращения: 19.12.2017). -Загл. с экрана.

- Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2014 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ ID=92&ELEMENT_ID=1499 (дата обращения: 10.06.2017). -Загл. с экрана.

- Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2017 году. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ ID=91&ELEMENT_ID=4330 (дата обращения: 20.12.2017). -Загл. с экрана.

- Ресурсные регионы России в «новой реальности»/под ред. акад. В. В. Кулешова. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. -308 с.

- Селиверстов, В. Е. Сибирская школа стратегического планирования/В. Е. Селиверстов. -Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. -200 с.

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года: (утв. законом Кемеровской области № 74-ОЗ от 11.07.2008). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://keminvest.ru/ru/pages/54d0384e4465624bbe0a0000 (дата обращения: 15.04.2017). -Загл. с экрана.

- Таразанов, И. Г. Итоги работы Угольной промышленности России за январь -декабрь 2014 года/И. Г. Таразанов//Уголь. -2015. -№ 3. -С. 56-71.

- Таразанов, И. Г. Итоги работы Угольной промышленности России за январь -декабрь 2016 года/И. Г. Таразанов//Уголь. -2017. -№ 3. -С. 36-50.

- Фридман, Ю. А. Конкурентные позиции региона в условиях инновационного развития экономики/Ю. А. Фридман, Г. Н. Речко, А. Г. Пимонов//Регион: экономика и социология. -2016. -№ 4 (92). -С. 218-236.