Экономическое поведение населения региона: роль социокультурных факторов в условиях Арктики

Автор: Чижова Л.А., Тутыгин А.Г., Максимов А.М., Кошуняева Н.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Трансформации, происходящие в социокультурном пространстве России в последние три десятилетия, определяют различные аспекты человеческого поведения, включая экономическое. Цель исследования – оценка влияния базовых компонентов социокультурного пространства арктического региона на формирование населением стратегий своего экономического поведения, среди которых выделяют ценности, нормы, установки, социальное самочувствие, социальный капитал, человеческий капитал, идентичность, культурное потребление. В статье представлена краткая характеристика современных подходов к изучению экономического поведения, базирующихся на междисциплинарных связях экономики, социологии и других наук. Далее с помощью социологического исследования авторам удалось выявить и описать тенденции экономического поведения населения конкретного арктического региона – Архангельской области. С помощью решающих матриц Г.С. Поспелова выполнена оценка влияния компонентов социокультурного пространства на выбор стратегии экономического поведения и определена структурная иерархия компонентов по степени этого влияния. В частности показано, что воздействие базовых компонентов на экономическое поведение демонстрирует высокую устойчивость, при этом наиболее весомый структурный вклад вносят социальное самочувствие и ценности «материализма» / «постматериализма». Научная новизна исследования заключается как в применении междисциплинарного подхода к изучению особенностей экономического поведения населения арктического региона, так и в оценке влияния различных структурных элементов социокультурного пространства на выраженность того или иного вида экономического поведения индивидов и домохозяйств (потребительского, сберегательного и инвестиционного). Практическая значимость предложенного авторами подхода связана с возможностью его дальнейшего использования в целях разработки моделей и программ развития для различных арктических территорий и регионов, отличающихся социально-экономическими, этнокультурными и ценностными характеристиками и стратегиями экономического поведения населения.

Социально-экономическое развитие территории, социокультурное пространство, трансформация, экономическое поведение, метод решающих матриц, регионы российской Арктики

Короткий адрес: https://sciup.org/147251585

IDR: 147251585 | УДК: 332.1, 303.09 | DOI: 10.15838/esc.2025.4.100.9

Текст научной статьи Экономическое поведение населения региона: роль социокультурных факторов в условиях Арктики

Экономическое поведение населения является предметом исследований многих отечественных и зарубежных ученых, которые подходят к этому феномену с разных точек зрения, применяя обширный инструментарий разных дисциплин. Не останавливаясь на этом подробно, лишь сошлемся на такие работы, как (Крем-лев, 2024; Орлов, Луговой, 2024; Kahneman, Tversky, 1979; Thaler, 2016). При этом изучение экономического поведения может осуществляться на самых различных уровнях агрегации, начиная от индивидуальных агентов и домохозяйств и заканчивая целыми социальными сообществами различных масштабов.

В настоящей работе мы рассматриваем поведенческие процессы совокупностей отдельных агентов и домохозяйств, находящихся на территории отдельно взятого арктического региона России (Архангельской области), обладающего рядом ярко выраженных особенностей, подробно описанных в исследованиях (Подо-плёкин, 2016; Лукин, 2022; Лаженцев, 2025), а также в наших монографиях (Чижова и др., 2022; Чижова Л.А и др., 2023), а именно: пе-риферийность положения, дисперсность проживания населения, его низкая плотность и концентрация в агломерации вокруг областного центра; сравнительно низкая (для региона европейской части РФ) транспортная доступность, неблагоприятный климат и связанные с ним издержки (в сфере энергетики, сельского хозяйства и т. д.); сочетание старожильческого населения с большой долей пришлого населения из других регионов на фоне моноэт-ничности; соединение признаков рентного и сервисного типа в экономике области; статус региональной столицы как научно-образовательного и культурного центра Европейского Севера России и европейского сектора Арктической зоны РФ. Перечисленные особенности, часть из которых типична для арктических регионов, а часть уникальна, выступают не только факторами экономического поведения, но и задают параметры социокультурного пространства Архангельской области: выраженную региональную идентичность, «вписывание» региона в общественном сознании в историко-географический контекст Русского Севера, высокий уровень культурно-потребительских запросов, относительно высокое качество человеческого капитала, прагматическую ценностную ориентацию и низкий уровень социального доверия.

Отметим, что население региона, вовлеченное в трансформационные преобразования, переживает процесс социокультурного разделения на группы, обладающие неодинаковыми поведенческими характеристиками (Ласточкина, 2012). В настоящее время в связи с цифровизацией экономики и социума происходит смена технологий (технологических укладов), появляются новые бизнес-направления и профессии, изменяются показатели производительности труда, модифицируется образ жизни людей, возникают новые формы связи и коммуникации, используются современные методы сбора и обработки информации, что в совокупности приводит к естественным и неизбежным изменениям экономического поведения населения (Тутыгин, Чижова, 2020).

Например, руководствуясь предложенной в работе (Клейнер, Рыбачук, 2017) системной концепцией пространственно-временного подхода, мы рассматриваем экономическое поведение населения как совокупность сложных динамических процессов, протекающих в определенных рамках социокультурного пространства региона (Чижова и др., 2023). Такой взгляд на феномен экономического поведения ни в коей степени не противоречит другим трактов- кам, приведенным ниже, а лишь дополняет его динамической составляющей.

Цель исследования состоит в оценке влияния базовых компонентов социокультурного пространства арктического региона на формирование населением стратегий своего экономического поведения, при этом мы различаем два относящихся к экономическому поведению понятия – «вид» и «стратегия». Если первое из них имеет скорее статическую природу, то второе характеризует процесс, связанный с выбором. Выбор стратегии поведения, как правило, зависит от большого количества факторов, не всегда явно выраженных и до конца осознаваемых лицом, осуществляющим этот выбор, а уже вид экономического поведения, характеризуемый набором соответствующих показателей и индикаторов, как раз соотносится с констатацией наблюдаемых практик.

Сложность достижения поставленной цели заключается в том, что прямая оценка такого влияния крайне затруднительна по целому ряду причин и поэтому практически нереализуема. Во-первых, это вызвано большим количеством факторов влияния, не поддающихся сколько-нибудь упорядоченной процедуре отбора, а также приемлемой количественной оценке, что, в свою очередь, ставит под сомнение корректность применения общепринятых математикостатистических методов анализа. Во-вторых, налицо высокая степень неопределенности социокультурного контента, неразрывно связанного с наличием динамично изменяющейся социально-экономической ситуации на территории проживания. В-третьих, первые две трудности являются серьезным препятствием при любой попытке прямой формализации причинноследственных связей, а значит, и построения соответствующей концептуальной модели поведения. Таким образом, принятие решения о следовании той или иной стратегии экономического поведения тем или иным агентом (группой агентов, домохозяйством и т. д.) не сопровождается как явно выраженной иерархией формального выбора альтернатив, так и эффективными инструментами оценки их полезности (Тутыгин и др., 2024).

В связи с этим исследовательская проблема, на наш взгляд, заключается в преодолении противоречий между такими социокультурными сущностями, как ценности, социальное самочувствие, человеческий и социальный капи- тал, идентичность, культурное потребление, с точки зрения выбора поведенческой стратегии. Авторы предлагают разрешить поставленную проблему путем анализа проявления этих сущностей через призму социокультурного пространства (реляционные проявления сущностей). Следует отметить, что она является составной частью более общей научной проблемы, заключающейся, на наш взгляд, в критическом рассогласовании ретроспективных характеристик и современного среза ситуации по отношению к социокультурному пространству российской Арктики.

Исходя из изложенного выше, объектом исследования следует считать социокультурное пространство региона как системный конструкт, состоящий из базовых компонентов (сущностей), а предметом – экономическое поведение агентов (населения), сформированное под их прямым и опосредованным влиянием. Таким образом, гипотезой исследования является предположение о том, что экономическое поведение представляет собой некую целостность, структура которой во многом определяется базовыми компонентами социокультурного пространства (сущностями). Отметим, что согласно неоклассической концепции под экономическим поведением населения принято понимать «…форму активности человека, его осознанную деятельность в воспроизводственной сфере, направленную на субъективную оптимизацию результатов (максимизацию ожидаемой полезности) вследствие соотнесения имеющихся предпочтений и ограниченных ресурсов с возможными вариантами их использования…» (Белехова, 2018), что вполне укладывается в логику нашего исследования.

В качестве основных исследовательских задач примем следующие:

-

1) получить системное представление о современной научной проблематике, связанной с вопросами экономического поведения;

-

2) с помощью проведения социологического исследования выявить тенденции экономического поведения населения конкретного арктического региона (Архангельской области) с учетом его специфики;

-

3) выбрать и верифицировать относительно цели исследования соответствующий инструментарий для оценки влияния компонентов социокультурного пространства на экономическое поведение населения.

Методы исследования

Исходя из описанной выше постановки проблемы и набора исследовательских задач, авторы приходят к выводу о том, что наряду с использованием общепринятых процедур социологического анализа необходимо выбрать дополнительный инструмент, позволяющий выстраивать формальную иерархию причинноследственного характера. Для целей исследования влияния базовых компонентов социокультурного пространства на выбор стратегий экономического поведения (в итоге приводящих к формированию того или иного вида экономического поведения) предлагается использовать идею метода решающих матриц Г.С. Поспелова (Поспелов и др., 1981). Для ее реализации ниже будет построена трехуровневая иерархия «стратегии – реляционные проявления – сущности», с помощью которой на основе анализа собранных как количественных, так и вербальных данных будут получены оценки влияния компонентов социокультурного пространства на выбор стратегии экономического поведения, а также долей «присутствия» базовых компонентов в структуре каждого из его видов.

Результаты исследования

Подходы к исследованию проблематики экономического поведения

Современные подходы к изучению экономического поведения базируются на междисциплинарных связях экономики, социологии, философии, культурологии и психологии.

Экономическое поведение, являясь определенной формой социокультурного процесса, имеет ряд социально-философских (ценностных) и культурологических (ментальных) характеристик, подробно рассмотренных в работах (Золотухин, 2018; Золотухин и др., 2020). Анализ меняющихся практик экономического поведения на конкретных территориях позволяет органам власти регионов грамотно выбирать приоритеты стратегического управления, в перспективе не только уточнять представления о причинах актуального социально-экономического состояния региональных общностей, но и прогнозировать пути их дальнейшего развития (Яковлева, 2019).

В современных исследованиях принято выделять несколько видов экономического поведения: потребительское, кредитное, сберегательное и инвестиционное. Следует отметить, что экономическое поведение во всех своих проявлениях крайне значимо для жизнедеятельности российской банковской системы. Например, сбережения населения выступают важным источником финансовых ресурсов, известна закономерность экономического поведения: «объемы вкладов населения растут в декабре, в январе практически всегда происходит изъятие населением своих денежных средств из банков» (Гамукин, 2020).

Структурные сдвиги потребления и трансформация экономического поведения на региональном уровне не могут быть объяснены только изменениями доходной части домохозяйств, а требуют учета демографических, рас-селенческих и институциональных факторов (Зубаревич, Сафронов, 2019). Население «богатых» регионов предпочитает тратить деньги на отдых и развлечения, но эти траты сжимаются в условиях кризисного спада доходов. Сберегательное поведение наиболее развито в крупнейших федеральных городах. Просроченная задолженность по кредитам выше в субъектах РФ с низкими доходами и ресурсодобывающих регионах, где население стремится поддержать достигнутый уровень потребления за счет кредитов.

Региональная специфика экономического поведения населения с учетом экономической дифференциации, потребительских установок и особенностей поведения в период текущего кризиса находит отражение в работах ученых из стран Евросоюза. На примере польских воеводств (областей) показано, что на их уровне наблюдается значительная дифференциация социально-экономического развития территорий, включая доходы домохозяйств, а текущий кризис, вызванный последствиями военных действий на Украине, не способствует сокращению различий. При этом активно идут процессы формирования пессимистических настроений потребителей, включая их экономическое поведение, ведущее к падению спроса и снижению уровня удовлетворения потребностей (Murawska, 2024).

Адаптация потребительского поведения населения к кризисным условиям обычно происходит в следующих направлениях: наблюдается увеличение доли расходов на питание в структуре потребительских расходов, происходит снижение количества (объема) потребления товаров и услуг, заметно падает качество приобре- таемых товаров. Такие адаптационные механизмы жителей российских регионов в длительной перспективе приводят к нарушению воспроизводства человеческого потенциала (Дементьева, 2018).

С точки зрения психологии экономическое поведение во многом зависит от социально обусловленных устремлений и социальной среды индивида, что должно учитываться в изучении экономического неравенства, социального конфликта, принятия решений о деторождении, принятия риска и постановки целей (Genicot, Ray, 2020). Достаточно популярными являются исследования гендерных различий в экономическом поведении. В работе ученых из Эквадора, выполненной по опросам респондентов из 16 стран Латинской Америки, показано, что экономическое поведение женщин более связано с инновациями (мужчины более консервативны), а экономические реалии описываются лицами женского пола чаще всего посредством рефлексивной оценки и эмоционального интеллекта (Lascano Corrales, 2024).

В работе китайских ученых проанализировано, как демографические сдвиги и государственное социальное обеспечение влияют на стратегии инвестирования домохозяйств. Результаты панельных исследований демонстрируют существенную негативную связь между бременем ухода за пожилыми людьми и инвестиционным поведением домохозяйств. Наблюдаемая тенденция к более консервативному инвестиционному поведению среди домохозяйств с более высокой нагрузкой по уходу за пожилыми людьми согласуется с теориями жизненного цикла и осторожных сбережений (Wang et al., 2025).

Достаточно интересными являются результаты многочисленных зарубежных исследований, посвященных различным аспектам экономического поведения в контексте влияния факторов социокультурного пространства.

Так, например, в совместной работе ученых из Великобритании и Франции показано, что не только социальные, но и личные нормы формируют экономическое поведение человека. Авторы с помощью эксперимента доказывают, что личные нормы наряду с социальными нормами и денежным вознаграждением в высокой степени предсказывают поведение индивидов, являясь одним из ключевых факторов экономического поведения (Basic, Verrina, 2024).

Роль религии как компоненты социокультурного пространства и её влияние на поведение экономических агентов и динамика экономических систем в целом рассмотрены в работе (Al Fozaie, 2023), в которой предлагается подход, позволяющий операционализировать и анализировать саму религию, проверять, воплощает ли она какие-либо принципы, которые могут препятствовать социально-экономическому развитию, облегчая построение количественной метрики, стремящейся различать религию и экономическое поведение ее представителей.

Исследованию взаимосвязи между экономическим и религиозным поведением в условиях социальных изменений в обществе посвящена коллективная работа индонезийских ученых (Syauta et al., 2022). На примере анализа текстов Библии и Христианского учения показаны ценности (честность, доброта, искренность и т. д.) и установки (к труду, к обмену, к организации быта и пр.), оказывающие влияние на экономическое поведение верующего человека.

Особенности экономического поведения населения арктического региона (на материалах опросов в Архангельской области)

Арктические регионы России характеризуются историко-культурными особенностями и окраинным экономико-географическим положением, что способствует более явному проявлению трансформаций социокультурной сферы. Жизнедеятельность в российской Арктике в современных условиях обусловлена целым спектром экономических, экологических и социокультурных факторов и условий, которые в свою очередь приводят к изменениям ожиданий населения, социального самочувствия и поведенческих паттернов. Все это в полной мере относится к Архангельской области, население арктических муниципалитетов которой составляет почти четверть всего населения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)1. Эмпирической базой исследования стали данные двух массовых выборочных опросов, проведенных нами в Архангельской области в мае 2023 года (378 респондентов) и мае 2024 года (505 респондентов). Тип выборки – потоковая, квотная (по полу, возрасту и типу поселения – город либо сельская местность), ее подробное описание содержится в базе данных, разработанной коллективом лаборатории проблем развития территорий ФИЦКИА УрО РАН2.

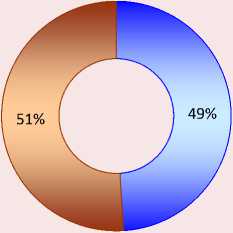

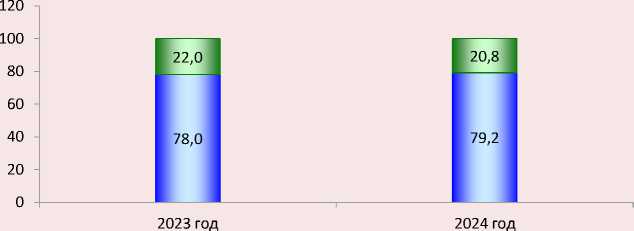

На рисунке 1 представлена структура выборок обоих опросов по полу. В 2023 году соотношение полов в выборке примерно соответствовало ему в генеральной совокупности, в 2024

Рис. 1. Распределение респондентов по полу, %

Опрос 2023 г.

-

□ Мужской

-

□ Женский

Опрос 2024 г.

-

□ Мужской

-

□ Женский

Источник: составлено авторами.

году в нашей выборке имело место смещение в пользу женщин. Для устранения этой диспропорции между полами было осуществлено пе-ревзвешивание данных с целью привести доли мужчин и женщин в выборке к целевым показателям.

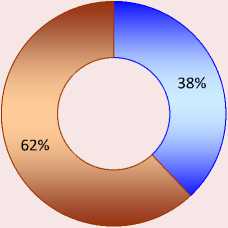

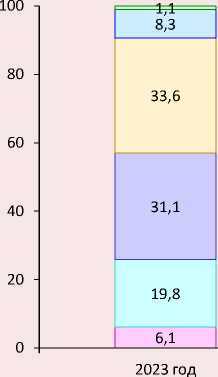

Диаграмма на рисунке 2 отражает распределение респондентов по возрастным когортам. По всем когортам трудоспособного населения доли в выборках соответствуют долям в генеральной совокупности (отклонения в ту или иную стороны – в пределах случайной ошибки). Существенное отклонение наблюдается для лиц старших возрастов (60+), что обусловлено стабильно низкой доступностью респон- дентов такого возраста при использовании выбранного способа сбора данных (в нашем случае – онлайн-анкетирование). Перевзвеши-вание данных по этим группам не осуществлялось из-за риска усиления влияния статистических выбросов на итоговые распределения ответов. В то же время авторы считают оправданным наведение фокуса на трудоспособные возрастные группы как наиболее экономически активные, отличающиеся более разнообразным экономическим поведением.

Представленное на рисунке 3 распределение между сельским и городским населением устойчиво год к году и отражает реальную структуру расселения в Архангельской области.

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту, %

□ 2023 год □ 2024 год

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Распределение респондентов по типу населенного пункта, %

□ Городской населенный пункт □ Сельский населенный пункт

Источник: составлено авторами.

Рис. 4. Оценка респондентами покупательной способности своих доходов, %

3,4

8,3

38,2

10,3

1 4,8

2024 год

-

□ Денег не хватает даже на питание

-

□ На питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви

-

□ На покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной бытовой техники

-

□ Денег хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем купить новую машину

-

□ Можем позволить себе купить все, за исключением квартиры или дома

-

□ При необходимости могли бы приобрести квартиру или дом без оформления кредита

Источник: составлено авторами.

Диаграмма на рисунке 4 отражает распределение респондентов по самооценке покупательной способности их домохозяйств. Видно, что структура выборок по этому показателю год к году не претерпела существенных изменений. При этом полярные группы (с наименьшими и наибольшими доходами) составляют меньшую часть выборок, а основная масса респондентов относит себя к тем группам, которые закрывают свои потребности в товарах повседневного спроса и имеют возможность как формировать накопления, так и (гипотетически) осуществлять инвестиции.

В ходе анализа мы исходили из идеи о том, что можно выделить три содержательно разных вида экономического поведения – потребительское, сберегательное и инвестиционное (Тутыгин, Чижова, 2020). Для измерения каждого вида поведения в ходе операционализации были сконструированы по два основных индикатора и один дополнительный (толерантность к риску), который был сконструирован для инвестиционного поведения (табл. 1). Индикаторы были получены в результате логического анализа концептов, описывающих виды экономического поведения: для каждого вида поведения один индикатор фиксировал относительную склонность к тому или иному поведению через соотношение потребительских расходов, потенциальных сбережений и потенциальных

Таблица 1. Индикаторы видов экономического поведения

В качестве социальных и социокультурных характеристик респондентов, которые тестировались на предмет того, являются ли они сколько-нибудь значимыми факторами различных видов экономического поведения, рассматривались пол и возраст, тип поселения (места проживания), количество несовершеннолетних детей и членов домохозяйства, среднедушевой доход, оценка респондентом покупательной способности домохозяйства, уровень генерализованного доверия, религиозность, образование и индекс постматериалистических ценностей (Инглхарт, 1997), индекс социального самочувствия (рассчитан на основе семи переменных – от самооценки физического здоровья до субъективного благополучия), этническая идентичность3.

Приведем краткие характеристики экономического поведения респондентов, участвовавших в опросе.

Потребительское поведение в целом остается стабильным на протяжении двух последних лет. Примерно половина домохозяйств тратит на текущее потребление 60% и более своего ежемесячного дохода, из них около четверти – более 80% дохода. Среднее значение доли месячных доходов, направляемых на приобретение товаров и услуг повседневного спроса, в 2023 году составило 50,8%, в 2024 году – 49,8%. Доля лиц, имеющих кредитные обязательства перед банками, за указанный период фактически не изменилась (49,8 и 47,1% соответственно). При этом доля лиц, которые все располагаемые доходы направляют на текущее потребление, снизилась с 50,8% в 2023 году до 35,4% в 2024 году. Это может свидетельствовать об адаптации населения региона к изменениям экономической ситуации, вызванной внешними шоками 2022 года.

В 2023 году доля опрошенных, готовых направлять на сбережения 60% и более свободных денежных средств, составила 68,5%. Из них около половины (49,2%) указали, что готовы направить на сбережения все свободные денеж- ные средства. В 2024 году эти показатели составили 80,4 и 39,0% соответственно. Вместе с тем индексное значение склонности к сбережениям незначительно снизилось (с 3,9 до 3,7), но осталось выше среднего, что связано с существенным снижением среди индивидов, демонстрирующих сберегательное поведение.

Доля тех, кто реально инвестирует через рыночные инструменты, выросла за рассматриваемый период более чем в 1,5 раза (с 4,5 до 7,9%). При этом доля лиц, имеющих свободные денежные средства и готовых их инвестировать, выросла с 50,8% (26,4% от выборки) до 61% (39,4% от выборки). Одновременно доля тех, кто планирует направлять на инвестиции более половины своих денежных средств выросла с 13,3% (8,5% от выборки в целом) до 19,6% (12,6% от выборки) от числа имеющих такую возможность. Индексное значение уровня потенциальных инвестиций выросло незначительно (с 1,1 до 1,3) и осталось в пределах минимальных значений. По показателю субъективной готовности инвестировать (толерантности к инвестиционному риску) наблюдается незначительный рост (с 2,8 до 3,1).

Результаты корреляционного анализа (ρ Спирмена) между социальными характеристиками респондентов и некоторыми индикаторами экономического поведения приведены в таблице 2.

Отметим, что большая часть статистически значимых корреляций из приведенных в таблице 2 – слабые. Исключение представляет в опросе 2023 года связь между оценкой покупательной способности доходов и долей ежемесячного дохода, которая идет на потребление, а также связь возраста со склонностью к сбережениям, инвестициям и готовностью к инвестированию. По данным опроса 2024 года была выявлена только одна умеренная (отрицательная) корреляция – между возрастом и субъективной готовностью к инвестированию.

Выявлены следующие общие закономерности опросов: значимые корреляции с индикаторами всех видов экономического поведения обнаруживаются для пола, среднемесячного дохода домохозяйства и оценки респондентом покупательной способности своих доходов, в частности женщины более склонны к сбережениям, а мужчины – к инвестициям; чем выше доход респондента, тем более выражено его

Таблица 2. Коэффициенты ранговой корреляции ρ Спирмена

|

Социальные и социокультурные характеристики респондентов |

Год |

Доля ежемесячного дохода, направляемая на потребление |

Склонность к сбережениям |

Склонность к инвестициям |

Толерантность к инвестиционному риску |

|

Пол |

2023 |

0,128* |

0,172* |

-0,172* |

-0,086 |

|

2024 |

0,113* |

0,153** |

-0,153** |

-0,182** |

|

|

Возраст |

2023 |

0,012 |

0,322** |

-0,322** |

-0,441** |

|

2024 |

0,096* |

0,163** |

-0,163** |

-0,365** |

|

|

Тип населённого пункта |

2023 |

0,095 |

0,000 |

0,000 |

-0,034 |

|

2024 |

0,042 |

0,127* |

-0,127* |

-0,100* |

|

|

Количество несовершеннолетних детей |

2023 |

0,125* |

0,258** |

-0,258** |

-0,290** |

|

2024 |

0,029 |

-0,020 |

0,020 |

-0,037 |

|

|

Количество членов домохозяйства |

2023 |

0,084 |

0,100 |

-0,100 |

0,053 |

|

2024 |

0,036 |

-0,023 |

0,023 |

0,025 |

|

|

Среднедушевой ежемесячный доход семьи |

2023 |

-0,199** |

-0,175* |

0,175* |

0,011 |

|

2024 |

-0,190** |

-0,273** |

0,273** |

0,210** |

|

|

Оценка покупательной способности доходов |

2023 |

-0,315** |

-0,185* |

0,185* |

-0,097 |

|

2024 |

-0,231** |

-0,195** |

0,195** |

0,202** |

|

|

Уровень генерализованного доверия |

2023 |

-0,015 |

0,113 |

-0,113 |

0,051 |

|

2024 |

0,023 |

0,021 |

-0,021 |

0,134** |

|

|

Уровень религиозности |

2023 |

0,088 |

0,151* |

-0,151* |

-0,142** |

|

2024 |

0,072 |

0,072 |

-0,072 |

-0,147** |

|

|

Уровень образования |

2023 |

-0,070 |

-0,176* |

0,176* |

0,145** |

|

2024 |

0,045 |

-0,037 |

0,037 |

0,084 |

|

|

Индекс постматериалистических ценностей |

2023 |

-0,159** |

-0,289** |

0,289** |

0,162** |

|

2024 |

-0,146** |

-0,181** |

0,181** |

0,160** |

|

|

Индекс социального самочувствия |

2023 |

-0,265** |

-0,056 |

0,056 |

0,047 |

|

2024 |

-0,174** |

-0,124* |

0,124* |

0,216** |

|

|

Этническая идентичность |

2024 |

0,022 |

0,073 |

-0,073 |

0,044 |

|

* Уровень статистической значимости ≤ 0,05. ** Уровень статистической значимости ≤ 0,01. Источник: составлено авторами. |

|||||

инвестиционное поведение и менее остальные виды экономического поведения; чем выше возраст, тем меньше готовность к инвестированию и немного выше склонность к сбережениям.

Результаты корреляционного анализа по двум волнам опросов показывают устойчивость связи между индексом постматериалистических ценностей и индикаторами потребительского, сберегательного и инвестиционного поведения. Хотя все выявленные связи слабые, четко прослеживается эффект приверженности ценностям «постматериализма»: более либеральные (в широком смысле этого понятия) и ощущающие себя в относительной экономической и физической безопасности индивиды меньшую долю доходов тратят на текущее потребление, а свободные денежные средства в большей мере склонны не сберегать, а инвестировать; соответственно, более консервативные, осторожные и прагматичные («материалисты» по Р. Инглхарту) граждане демонстрируют предпочтения в пользу потребления и сбережений, меньшую склонность к инвестициям, низкую толерантность к связанным с ними рискам.

Остальные социокультурные индикаторы: этнокультурная идентичность (переменные уровня религиозности и этнической идентичности), образование (индикатор человеческого капитала), генерализованное доверие (индикатор социального капитала), социальное самочувствие – либо не показывают корреляции с индикаторами экономического поведения, либо, если статистически значимые связи и выявляются, не носят устойчивого характера год к году и их выявление в рамках опроса за один год правильнее было бы объяснить эффектами смещения в выборке. Отметим, однако, что устойчивая связь между параметрами социокультурных компонент и экономического поведения обнаруживается в отдельных случаях: уровень религиозности отрицательно коррелирует с готовностью к инвестированию, а социальное самочувствие отрицательно коррелирует с уровнем потребительских расходов.

Таким образом, за вычетом социальнодемографических и социально-экономических (уровень дохода домохозяйства и его покупательная способность) характеристик респондентов их экономическое поведение значимо связано прежде всего с ценностными ориентациями.

Влияние параметров социокультурного пространства на экономическое поведение

Как уже отмечалось выше, одним из «камней преткновения» в нашем исследовании является необходимость адекватной опосредованной оценки влияния базовых компонентов социокультурного пространства на выбор соответствующей поведенческой альтернативы. Такая постановка вопроса в принципе подразумевает построение некоторой многоступенчатой структуры иерархического типа. Первоначально авторы предприняли попытку воспользоваться уже достаточно хорошо зарекомендовавшим себя в самых различных прикладных задачах методом анализа иерархий Т. Саати (Саати, 1989). Однако в силу проявления целого ряда принципиальных моментов, подробно описанных, например, в работе (Коробов, 2010), мы вынуждены были в данном конкретном случае от него отказаться. Вместе с тем в качестве другого претендента на роль такого инструментария по концептуальным соображениям вполне подходит несколько модифицированный под нашу задачу метод решающих матриц, предложенный в свое время Г.С. Поспеловым для оценки НИОКР.

Используя идею этого метода для целей исследования влияния базовых компонентов социокультурного пространства (сущностей) на выбор стратегий экономического поведения, построим трехуровневую иерархию «стратегии – реляционные проявления – сущности». Процедура построения иерархии будет следующей.

-

1) Пусть А 1 , А 2 ,..., А п — возможные стратегии экономического поведения (альтернативы), а 1 , а 2 , ..., а п , где 2 ^=1 ^ = 1 и все а , >0 -определенные экспертами их весовые коэффициенты.

-

2) Определим перечень В 1 , В 2 ,..., В т реляционных проявлений сущностей и составим матрицу Р = (р^} оценок рц вкладов (i = 1,т) в формирование альтернатив A j (j = Vn) , рассчитаем (с учетом нормирования) соответствующие весовые коэффициенты Д :

п

Pi = ^ Pij • ^ ; р =

7=1

P i V =1 Pi

; i = 1, т

или в матричном виде:

В = vт о ■ P ■А' гДе А = («1, «2, ■■■, «п)1 Lt=iPi

.

-

3) Для сущностей С 1 ,С 2 ,... ,С составим матрицу оценок Q = (q ki)ixm и рассчитаем весовые коэффициенты K t :

т

Yk = ^ЧкГ Pi; Yk = i=i

Y k ^ k=i Y k

; к = 1, 1 (2)

или в матричном виде:

1 11

Г = ^ Q •В = r^y^V Q •P •А Lk=iYk ^i=iPi Lk=iYk где Г = (К Y2..... й)Т-

Таким образом, весовые коэффициенты Й < (к = 1,1) являются оценками влияния каждого из базовых компонентов на выбор агентом своей экономической стратегии. Более того, данный метод позволяет определить структуру влияния базовых компонентов в разрезе каждого из видов экономического поведения v kj :

YdLiiQki'Vip j

^kj = ^~^7;Г^ ' где k = 1' l; J = 1' n ■ (3) L k=i L t=A q ki P ti )

Используя подход, основанный на применении решающих матриц, оценим вклад (влияние) базовых компонентов социокультурного пространства на экономическое поведение.

Соответствующая иерархия, представленная в таблице 3 , будет, в отличие от классической иерархии Г.С. Поспелова, содержать три уровня (сверху вниз): «стратегии – реляции – сущности».

Базовые компоненты социокультурного пространства (в нашей модели – «сущности») были определены в эксплицитном виде в работах академика Н.И. Лапина в рамках исследовательского проекта «Социокультурный портрет региона» прежде всего как составные части структуры того, что он именует антропнокультурной сферой4. Некоторая концептуальная модификация описания этой сферы (в направлении большей детализации и конкретизации) позволила выделить шесть таких компонентов.

Реляционные проявления каждого такого компонента представляют собой его связь (отношение – наблюдается / не наблюдается и если наблюдается, то в какой степени) к определенному его атрибуту, который, в свою очередь, опосредует влияние этого компонента на определенный вид экономического поведения. Эти реляционные проявления были логически выведены из содержания концептов, описывающих компоненты социокультурного пространства. Ценности (в терминах концепции постматериалистических ценностей Р. Инглхарта) означают больший или меньший приоритет обеспечения базовых потребностей в безопасности и материальном благополучии:

высокий уровень приверженности ценностям постматериализма указывает на удовлетворение этих потребностей, большую уверенность в институтах, доверие в межличностных отношениях, а значит, и высокую толерантность к риску, что создает предпосылки для более активного инвестиционного поведения. В свою очередь высокие показатели, например по компоненту культурного потребления, проявляются в высокой приоритетности культурного досуга в широком смысле по сравнению с карьерой, ведением домашнего хозяйства, утилитарными видами потребления. Это уже само по себе влияет на масштабы потребительского поведения, но, кроме того, существенно модифицирует структуру потребления. Остальные логические связи между компонентами (сущностями) и их реляционными проявлениями выстроены по схожей схеме. При этом на реляционные проявления одних сущностей могут оказывать влияние параметры других сущностей – в большей или меньшей степени.

Отметим, что по результатам социологических опросов, проведенных нами в 2023–2024 гг., были рассчитаны весовые коэффициенты альтернатив для видов экономического поведения ( табл. 4 ).

Экспертами последовательно оценивалось влияние уровней иерархии «снизу вверх». Им было предложено оценить степень влияния сущностей на выраженность реляционных про-

Таблица 3. Уровни иерархии

|

№ |

Уровень иерархии |

Элементы уровня |

|

1 |

Виды (стратегии) экономического поведения (альтернативы) |

А 1 – потребительское А 2 – сберегательное А 3 – инвестиционное |

|

2 |

Реляционные проявления сущностей |

|

|

3 |

Базовые компоненты социокультурного пространства (сущности) |

C 1 – ценности C 2 – социальное самочувствие C 3 – человеческий капитал C 4 – социальный капитал C 5 – идентичности C 6 – культурное потребление |

|

Источник: составлено авторами. |

||

4 Лапин Н.И., Беляева Л.А. (2010). Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010). Москва: МФРАН. С. 15–16.

явлений, а последних – на экономическое поведение каждого из трех видов. Для оценивания использовалась пятибалльная шкала: 5 – «очень сильное», 4 – «сильное», 3 – «умеренное», 2 – «слабое», 1 – «очень слабое».

В проведении оценки приняли участие семь экспертов (Э1 – Э7), что мы считаем оптимальным. Это уже было ранее обосновано авторами в ряде работ (Коробов, 2010; Тутыгин и др., 2024). В качестве экспертов привлечены представители академических и университетских учреждений Архангельской области, специализирующиеся на изучении социокультурных феноменов, а также представители региональных культурных институций. Экспертный опрос был проведен осенью 2024 года. Полученные оценки использовались для расчета весовых коэффициентов влияния индикаторов социокультурного пространства на индикаторы экономического поведения, которые применялись к данным опросов за оба года.

По результатам экспертных оценок влияний реляционных отношений на выбор альтернатив была составлена матрица Р ( табл. 5 ).

Результаты корреляционного анализа массива экспертных оценок влияния реляционных отношений на выбор альтернатив приведены в таблицах 6, 7.

Таблица 4. Веса альтернатив экономического поведения

|

Альтернативы |

А 1 |

А 2 |

А 3 |

|

Веса альтернатив (опрос 2023 г.) |

0,77 |

0,18 |

0,05 |

|

Веса альтернатив (опрос 2024 г.) |

0,75 |

0,19 |

0,06 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Таблица 5. Матрица Р средних оценок

|

Реляционные проявления сущностей |

Вид экономического поведения |

||

|

А 1 |

А 2 |

А 3 |

|

|

B 1 |

3,71 |

4,14 |

4,86 |

|

B 2 |

3,29 |

4,43 |

4,43 |

|

B 3 |

3,29 |

3,43 |

4,00 |

|

B 4 |

4,14 |

3,86 |

3,71 |

|

B 5 |

4,86 |

3,71 |

2,71 |

|

B 6 |

4,14 |

4,57 |

4,57 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Таблица 6. Коэффициенты корреляции r ab экспертных оценок p ij

|

rab |

Э1 |

Э2 |

Э3 |

Э4 |

Э5 |

Э6 |

Э7 |

|

Э1 |

1,0000 |

||||||

|

Э2 |

0,5840 |

1,0000 |

|||||

|

Э3 |

-0,1181 |

0,2971 |

1,0000 |

||||

|

Э4 |

-0,3154 |

0,1543 |

0,8024 |

1,0000 |

|||

|

Э5 |

0,4347 |

0,2831 |

-0,1407 |

-0,1835 |

1,0000 |

||

|

Э6 |

0,0489 |

0,0673 |

0,3576 |

0,2907 |

0,2015 |

1,0000 |

|

|

Э7 |

0,6469 |

0,7576 |

0,0700 |

0,0000 |

0,1735 |

0,0159 |

1,0000 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||||

Таблица 7. Значения t -статистики Стьюдента для r ab

|

t- расч. |

Э1 |

Э2 |

Э3 |

Э4 |

Э5 |

Э6 |

Э7 |

|

Э1 |

|||||||

|

Э2 |

2,8776 |

||||||

|

Э3 |

-0,4757 |

1,2448 |

|||||

|

Э4 |

-1,3294 |

0,6247 |

5,3773 |

||||

|

Э5 |

1,9305 |

1,1808 |

-0,5684 |

-0,7466 |

|||

|

Э6 |

0,1958 |

0,2697 |

1,5319 |

1,2153 |

0,8229 |

||

|

Э7 |

3,3936 |

4,6429 |

0,2808 |

0,0000 |

0,7047 |

0,0634 |

|

|

Источник: составлено авторами. |

|||||||

Статистически значимыми ( α = 0,05; tкр = 2,12) являются парные коэффициенты корреляции r 12=0,584, r 17=0,647, r 27=0,758 и r 34=0,802, при этом значимых отрицательных связей нет.

Коэффициенты вариации для распределения экспертных оценок элементов матрицы Р находятся в интервале 7,78% ≤ Rp ≥ 40,99%. Весовые коэффициенты для 2023–2024 гг., рассчитанные по формуле (1) на основании данных таблиц 4 и 5, представлены в таблице 8.

По результатам экспертных оценок влияния сущностей на реляционные отношения была составлена матрица Q ( табл. 9 ).

Результаты корреляционного анализа массива экспертных оценок влияния сущностей на реляционные отношения приведены в таблицах 10, 11.

Таблица 8. Весовые коэффициенты pt

|

B i |

B 1 |

B 2 |

B 3 |

B 4 |

B 5 |

B 6 |

|

Д (2023 г.) |

0,1631 |

0,1504 |

0,1418 |

0,1725 |

0,1926 |

0,1797 |

|

Д (2024 г.) |

0,1636 |

0,1512 |

0,1421 |

0,1720 |

0,1910 |

0,1800 |

|

Источник: составлено авторами. |

||||||

Таблица 9. Матрица Q средних оценок

|

Базовый компонент социокультурного пространства |

Реляционные проявления сущностей |

|||||

|

B 1 |

B 2 |

B 3 |

B 4 |

B 5 |

B 6 |

|

|

C 1 |

3,71 |

3,43 |

3,71 |

5,00 |

4,29 |

3,86 |

|

C 2 |

3,71 |

4,14 |

4,14 |

3,86 |

4,00 |

4,43 |

|

C 3 |

2,86 |

3,71 |

4,14 |

4,00 |

3,71 |

4,29 |

|

C 4 |

3,43 |

3,86 |

4,14 |

3,57 |

3,29 |

3,71 |

|

C 5 |

2,57 |

3,71 |

2,57 |

3,57 |

2,43 |

2,86 |

|

C 6 |

1,86 |

2,71 |

2,71 |

3,29 |

4,71 |

3,14 |

|

Источник: составлено авторами. |

||||||

Таблица 10. Коэффициенты корреляции r cd экспертных оценок q ki

|

r cd |

Э1 |

Э2 |

Э3 |

Э4 |

Э5 |

Э6 |

Э7 |

|

Э1 |

1,0000 |

||||||

|

Э2 |

0,5480 |

1,0000 |

|||||

|

Э3 |

0,2368 |

0,5039 |

1,0000 |

||||

|

Э4 |

0,2567 |

0,4994 |

0,8974 |

1,0000 |

|||

|

Э5 |

0,3361 |

0,3307 |

0,1824 |

0,1367 |

1,0000 |

||

|

Э6 |

0,3740 |

0,2415 |

0,2707 |

0,3302 |

0,3881 |

1,0000 |

|

|

Э7 |

0,4432 |

0,3999 |

0,2270 |

0,2972 |

0,3650 |

0,5892 |

1,0000 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||||

Таблица 11. Значения t -статистики Стьюдента для r cd

|

t -расч. |

Э1 |

Э2 |

Э3 |

Э4 |

Э5 |

Э6 |

Э7 |

|

Э1 |

|||||||

|

Э2 |

3,8198 |

||||||

|

Э3 |

1,4213 |

3,4017 |

|||||

|

Э4 |

1,5487 |

3,3609 |

11,8579 |

||||

|

Э5 |

2,0812 |

2,0429 |

1,0817 |

0,8046 |

|||

|

Э6 |

2,3517 |

1,4512 |

1,6397 |

2,0399 |

2,4556 |

||

|

Э7 |

2,8828 |

2,5438 |

1,3593 |

1,8149 |

2,2859 |

4,2523 |

|

|

Источник: составлено авторами. |

|||||||

Статистически значимыми ( α = 0,05; tкр =2,03) являются парные коэффициенты корреляции r 12=0,584, r 15=0,336, r 16=0,374, r 17=0,443, r 23=0,504, r 24=0,897, r 25=0,331, r 27=0,400, r 34=0,897, r 46=0,330, r 56=0,388, r 57=0,365 и r 67=0,589, при этом отрицательные связи отсутствуют.

Коэффициенты вариации для распределения экспертных оценок элементов матрицы Q находятся в интервале 0% ≤ RQ ≥ 57,56%.

Весовые коэффициенты для 2023–2024 гг., рассчитанные по формуле (2), представлены в таблице 12.

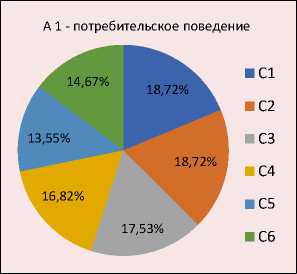

Оценка влияния компонентов социокультурного пространства на выбор стратегии экономического поведения по результатам опросов 2023–2024 гг. приведена на рисунке 5.

Коэффициенты оценки вклада (влияния) базовых компонентов социокультурного пространства на выбор стратегии экономического поведения демонстрируют высокую устойчивость во времени. При этом влияние различных компонентов неодинаково. Наиболее ве- сомый вклад вносят социальное самочувствие и ценности «материализма»/«постматериализма». Высокая роль первого из этих компонентов легко объяснима: высокий уровень социального самочувствия органически связан с более высокой оценкой своего материального благополучия, здоровья и правовой защищенности, что, в свою очередь, создает предпосылки к выбору в пользу инвестиционной стратегии экономического поведения. Что касается ценностей того специфического типа, которые мы вслед за Р. Инглхартом выделяем как фактор экономического поведения, то они предполагают выбор из двух альтернатив:

-

1) материалистические ценности – обеспечение экономической безопасности в среднесрочном периоде; отсюда выбор в пользу расширения текущего потребления в условиях высокой инфляции в сочетании с созданием некоторой «подушки безопасности»;

-

2) постматериалистические ценности – забота о благополучии в будущем (как следствие, предпочтение стратегии долгосрочного инве-

- Таблица 12. Весовые коэффициенты Yk

Ck

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Гк (2023 г.)

0,1867

0,1875

0,1755

0,1688

0,1362

0,1453

Гк (2024 г.)

0,1866

0,1876

0,1755

0,1689

0,1363

0,1451

Источник: составлено авторами.

Рис. 5. Оценка влияния компонентов социокультурного пространства на выбор стратегии экономического поведения

0,2 0,18 0,16 0,14 0,12

0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

0

ННн

С1 С2 С3 С4 С5 С6

2023 г. 2024 г.

Источник: составлено авторами.

стора, причем не только в инструменты фондового рынка, но и в собственный человеческий капитал, окружающую среду, свое сообщество (community) и т. д.).

В свою очередь, сниженное влияние на выбор определенной стратегии экономического поведения, которое характерно для таких компонентов, как иерархия идентичностей и культурное потребление, обусловлено следующим:

-

1) ни одна из ключевых идентичностей, имеющих сколько-нибудь широкое распространение в социокультурном пространстве Архангельской области (равно как и в Арктической зоне РФ в целом), не предписывает его носителям какую-либо нормативную модель экономического поведения;

-

2) культурное потребление оказывает влияние на структуру потребительских расходов, дополняя ее специфическими статьями и через

это воздействуя на норму сбережения и инвестиционные возможности домохозяйства; однако для подавляющего большинства людей такое влияние имеет весьма ограниченный характер, поскольку в их случае акты культурного потребления носят эпизодический характер.

Как уже отмечалось выше, влияние базовых компонентов социокультурного пространства в структуре каждого из видов экономического поведения описывается матрицей V, элементы которой рассчитаны по формуле (3) ( табл. 13 ).

Оценка структуры экономического поведения в разрезе базовых компонентов социокультурного пространства представлена на рисунке 6.

Приведенные на рисунке 6 структуры в разрезе влияния компонентов социокультурного пространства, по сути, являются тождественными, о чем свидетельствуют значения индекса

Таблица 13. Матрица V влияния базовых компонентов в структуре каждого из видов экономического поведения

|

Базовый компонент социокультурного пространства |

Вид экономического поведения |

||

|

А 1 |

А 2 |

А 3 |

|

|

C 1 |

0,1872 |

0,1852 |

0,1850 |

|

C 2 |

0,1872 |

0,1886 |

0,1897 |

|

C 3 |

0,1753 |

0,1759 |

0,1763 |

|

C 4 |

0,1682 |

0,1704 |

0,1725 |

|

C 5 |

0,1355 |

0,1383 |

0,1391 |

|

C 6 |

0,1467 |

0,1417 |

0,1374 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Рис. 6. Структура экономического поведения в разрезе влияния компонентов социокультурного пространства

Источник: составлено авторами.

структурных различий В.М. Рябцева, не превышающие порогового значения 0,03, что означает тождественность структур5:

I 12= 0,008; I 13= 0,014; I 23= 0,006.

В качестве комментария к полученным на основе эмпирического материала оценкам отметим следующее. Экономическое поведение представляет собой некую целостность, структура которой во многом определяется базовыми компонентами социокультурного пространства (сущностями). Вместе с тем стоит отметить, что наибольший вклад в формирование всех трех видов экономического поведения принадлежит компонентам C 2 (социальное самочувствие) и C 1 (ценности). Группу сущностей с наименьшим влиянием составляют сущности C5 (идентичности) и C 6 (культурное потребление). Сущности C 3 (человеческий капитал) и C 4 (социальный капитал) занимают промежуточное положение.

Логическое основание для объединения C 1 с C 2 состоит в следующем. Склонность индивидов к материалистическим или, наоборот, постматериалистическим ценностям в значительной мере обусловлена параметрами социального самочувствия. Люди, имеющие «богатый» опыт экономической депривации, нарушения гражданских прав, не обладающие доступом к качественной медицине и не уделяющие должного внимания рекреации, теоретически чаще являются приверженцами материалистических ценностей. Те же, кто высоко оценивает свое социальное самочувствие по большинству параметров, более привержены постматериалистическим ценностям.

Подобная же тесная связь имеется и между C5 и C6. Идентичность во многом определяет предпочтения как форматов культурного потребления, так и самого контента, производимого индустрией духовной культуры: кто идентифицирует себя с молодежными субкультурами, предпочитает соответствующую культурную продукцию; люди с выраженной религиозностью в своих культурно-потребительских предпочтениях будут следовать за предписаниями религиозной традиции; люди, осознающие свою принадлежность к этническому меньшин- ству, с большей вероятностью заинтересуются произведениями литературы или поп-музыки на родном для себя языке и т. п.

Выводы

В ходе проведенного исследования нами достаточно подробно рассмотрена современная проблематика, связанная с различными аспектами экономического поведения населения. Особое внимание уделено вопросам структурной динамики социокультурного пространства, формирующего в современных условиях систему факторов как прямого, так и опосредованного влияния на осуществляемый агентами (группами агентов, домохозяйствами и т. д.) выбор преобладающего вида экономического поведения.

С помощью выбранного и верифицированного относительно цели исследования инструментария (решающих матриц Г.С. Поспелова) выполнены оценки влияния компонентов социокультурного пространства на формирование экономического поведения и их соотношение. В частности, показано, что влияние базовых компонентов социокультурного пространства на экономическое поведение жителей обследованного региона иерархически структурировано: наиболее весомый вклад вносят социальное самочувствие и ценности «материализма» / «постматериализма», наименьший – идентичность и культурное потребление.

Апробированный на материалах Архангельской области методологический подход к оценке косвенного влияния социокультурных факторов на экономическое поведение является авторской адаптацией известных методических решений для анализа взаимосвязи социокультурных и экономических процессов. В этом заключается новизна результатов проведенного исследования. Авторы не видят принципиальных ограничений для применения их методологии к данным, полученным для субъектов РФ с качественно иным социокультурным «профилем». Таким образом, в методологическом арсенале исследователей, занимающихся изучением воздействия культуры на поведение экономических агентов, появился ещё один рабочий инструмент. В этом заключается научная значимость статьи.

Предложенный авторами подход может быть в дальнейшем использован для выявления и систематизации вербально-численных характеристик трансформационных процессов социокультурного пространства других регионов России, а также разработки моделей и программ развития для различных территорий и регионов, отличающихся своими социально- экономическими и этнокультурными характеристиками, доминирующими ценностями населения, уровнями человеческого и социального капитала, пулом коллективных агентов со специфическими идентичностями.