Экономическое значение неоднородности инновационного развития регионов России в условиях внешних шоков

Автор: Домнич Е.Л.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научно-технологическое и инновационное развитие

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В современных исследованиях подчёркивается роль технологических разрывов и неоднородности инновационного развития в дифференциации уровня и темпов экономического роста. Это актуализирует анализ тенденций схождения и расхождения уровней инновационного развития территорий и выделение в нем особых технологических клубов регионов, объединенных по признаку конвергентности. В исследовании систематизированы теоретические и эмпирические подходы к анализу дифференциации экономического развития посредством изучения дифференциации инновационного развития. Разработана методика, позволяющая проанализировать динамику и дифференциацию инновационной активности российских предприятий на длительном интервале развития (2010–2023 гг. с детализацией на 2010–2014, 2015–2018 и 2019–2023 гг.) с учётом изменений в методологии статистического наблюдения. Важной особенностью методики является отслеживание территорий в данном аспекте как с точки зрения затрат на инновационную деятельность, так и выпуска инновационных товаров, позволяющее при этом использовать общую экономическую группировку регионов. Выявлены тенденции регионального инновационного развития с точки зрения изменения инновационной активности и её дифференциации в рамках экономических групп регионов, что позволило сформулировать ряд гипотез о взаимосвязи инновационного и экономического развития регионов страны, подлежащих проверке в будущих исследованиях.

Инновации, инновационная активность, экономическое развитие, конвергенция, дивергенция, внешние шоки, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147251578

IDR: 147251578 | УДК: 330.3+311.3+332.1 | DOI: 10.15838/esc.2025.4.100.2

Текст научной статьи Экономическое значение неоднородности инновационного развития регионов России в условиях внешних шоков

Процессы схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции) уровней экономического развития регионов России и зарубежных стран уже несколько десятилетий привлекают внимание исследователей. Тесная связь между технологиями, инновациями и экономическим ростом установлена для регионов европейских стран (Badinger, Tondl, 2003; Basile, 2008; Guastella, Timpano, 2016), Китая (Jimenez-Moro et al., 2023), США (O’hUallachain, 2008) и России (Домнич, 2023; Несытых, 2024). В исследованиях подчёркивается возрастающая роль инновационных и технологических разрывов (gaps) в региональной дивергенции доходов на душу населения и производительности труда (Fagerberg, Verspagen, 1996; Rodriguez-Pose, Crescenzi, 2008; Chapman, Meliciani, 2017). Таким образом, научно-практическая значимость многомерного анализа региональной динамики и межрегиональной дифференциации инновационной активности обусловливается ключевой ролью инноваций в механизме современного экономического роста. В свою очередь, на инновационную активность российских регионов сегодня оказывают колоссальное и нарастающее влияние внешние шоки (Shida, 2019; Li, Li, 2022; Шкодинский и др., 2022; Лен-чук, 2023). Необходимо также учитывать частые изменения методологии статистического наблюдения инноваций, а также многоаспектную природу самих инноваций как явления (Домнич, 2024a).

Целью исследования является анализ региональной динамики и дифференциации инновационной активности российских регионов с точки зрения затрат на инновационную деятельность и выпуска инновационных товаров. Задачи исследования предусматривают теоретическое обоснование роли технического прогресса и инноваций в дифференциации темпов экономического развития стран и регионов, обоснование группировки регионов России, учитывающей сравнительный уровень инновационного развития, вычисление показателей инновационной активности и её дифференциации в рамках предложенных групп регионов и экономический анализ выявленных тенденций.

Предмет исследования – пространственная и временная дифференциация инновационной активности российских предприятий в регионах России. Объект исследования включает 81 регион в 2010–2023 гг.1 с детализацией на три периода: 2010–2014, 2015–2018 и 2019–2023 гг., что обусловлено существенными изменениями в объёмах инновационных затрат и выпуска продукции в эти периоды, а также в методике статистического наблюдения.

Теоретические основы исследования

Экономический рост является необходимым условием конвергенции экономик, поэтому процессы конвергенции анализируются прежде всего в рамках теорий роста. Основным источником роста и сопутствующих процессов конвергенции либо дивергенции в долгосрочной перспективе считается технический прогресс. Теории экономического роста рассматривают роль технического прогресса в этих процессах с разных точек зрения.

В неоклассических моделях роста (Solow, 1956; Swan, 1956) технический прогресс является экзогенным процессом. Предполагается, что технологии и знания выступают общественным благом и все экономики (страны и регионы) имеют к ним доступ. Отсюда предсказывается общерегиональная и общемировая конвергенция траекторий роста, основанная на снижении отдачи от накопления капитала, когда экономики стремятся к общему долгосрочному устойчивому состоянию.

В моделях эндогенного роста (Romer, 1986; Lucas, 1988) технический прогресс возникает внутри экономики за счёт инвестиций в исследования и человеческий капитал. Неодинаковая способность стран и регионов аккумулировать такие ресурсы обусловливает дивергенцию траекторий роста.

В шумпетерианских моделях роста, основанного на инновациях (Romer, 1990; Aghion, Howitt, 1992; Grossman, Helpman, 1994), технический прогресс зависит от накопленного запаса знаний (Coe, Helpman, 1995). Знания рассматриваются как присваиваемые и некон- курентные блага, что объясняет возможность возрастающей отдачи от их использования (Castellacci, 2007). Внешние эффекты, возникающие в результате распространения знаний, являются наиболее важным источником устойчивого роста в долгосрочной перспективе (Koo, 2005). Поэтому различия в инновационном потенциале между странами и регионами становятся основной причиной сохраняющихся различий (дивергенции) экономических показателей (Rodriguez-Pose, Crescenzi, 2008).

В шумпетерианской модели роста для нескольких стран (Howitt, 2000) инновации требуют квалифицированных трудовых ресурсов и являются единственным источником технического прогресса. Различаются инновационные страны, осуществляющие исследования и разработки, и неинновационные, где исследования и разработки не осуществляются. Вследствие обмена технологиями инновационные страны образуют клубы, участники которых развиваются конвергентно вдоль параллельных траекторий роста; в то же время неинновационные страны стагнируют. В детализированной модели (Howitt, Mayer-Foulkes, 2005) квалифицированные человеческие ресурсы требуются уже как для инновационной, так и для имитационной деятельности. Соответственно, страны разделены на три группы: инноваторы, имитаторы и стагнирующие. Инноваторы и имитаторы развиваются по сходящейся траектории, но не достигают одинакового уровня производительности. Способность технологически отстающих стран и регионов адаптировать новейшие инновации может быть подорвана оттоком человеческого капитала, препятствуя навёрстыванию разрыва в уровне инновационной активности, производительности и доходов.

Таким образом, в шумпетерианской традиции различия в способности экономик создавать и имитировать инновации рассматривается в качестве важнейшего источника поляризации доходов и формирования клубов конвергенции (Castellacci, 2008). Экономический рост является результатом действия двух противоположных сил: инноваций, которые порождают технологический и экономический разрыв, и имитаций, которые, как правило, сокращают его (Fagerberg, 1987). Технический прогресс может быть как фактором сближения (посред- ством имитаций), так и расхождения (посредством инноваций) уровней развития (Verspagen, 2010). Технологически отсталые экономики могут использовать свое положение и увеличить темпы роста за счет распространения технологий путем их имитации (Castellacci, 2007; Fa-gerberg, 1987). Скорость конвергенции или дивергенции при этом зависит от сравнительной инновационной активности в отсталых и передовых экономиках (Fagerberg, 1987).

Поэтому эмпирические исследования направлены, во-первых, на выявление неких технологических клубов стран и регионов, во-вторых, на сравнительный анализ факторов роста и развития таких клубов. Исходя из целей исследования, нас прежде всего интересует первая задача. По нашему мнению, в настоящее время можно выделить два основных подхода к её решению: статический и динамический.

Статическое выделение технологических клубов стран и регионов опирается на методы кластерного и факторного анализа индикаторов науки, технологий, инноваций и образования, а также снижения их размерности. Например, в исследовании (Castellacci, 2008) 149 стран разделены на передовые (19 стран), догоняющие (87 стран) и изолированные экономики (43 страны) на основании кластерного анализа по двум индикаторам: числу научных статей на душу населения («способности создавать инновации») и уровню грамотности («способности усваивать инновации») в 1990 и 2000 годах. В продвинутой версии исследования в клубы с такими же названиями распределена 131 страна на основании двух ортогональных факторов: «технологическая инфраструктура и человеческие навыки» и «создание и распространение кодифицированного знания» (Castellacci, Archi-bugi, 2008). В свою очередь указанные факторы представляют линейные комбинации следующих восьми индикаторов: патентная и научная активность, доступ к интернету и телефону, потребление электроэнергии, число студентов вузов, обучающихся инженерным и естественнонаучным специальностям, средняя продолжительность школьного обучения и уровень грамотности. Аналогично в работе (Stollinger, 2013) 142 страны распределены по трём клубам: инноваторы (24 страны), имитаторы (80 стран) и стагнирующие (38 стран) – на основании кластерного анализа по трём индикаторам:

наукоёмкость ВВП, уровень грамотности и средняя продолжительность школьного обучения в 2005–2009 гг.

Региональная детализация национальных экономик позволяет применять для демаркации технологических клубов также инструментарий пространственной эконометрики. Так, на основании анализа пространственных корреляций 30 индикаторов, оценивающих уровень образования, занятость по секторам, уровень безработицы, уровень и темп роста ВВП (ВРП), плотность населения и патенты по отраслям в регионах стран Европейского союза (ЕС) за 1999–2003 гг. показано, что последние образуют пространственную иерархию из четырёх групп: Южная Европа, Восточная Европа и две группы Северной и Западной Европы (Verspagen, 2010).

Динамическая кластеризация технологических клубов опирается на разработанную в (Phillips, Sul, 2007) методологию идентификации сходящихся временных рядов панельных данных. В отличие от статических методов кластеризации, группирующих регионы с помощью априорных критериев, данный подход позволяет делать это эндогенно, выявляя группы на основании неявных (скрытых) факторов, которые определяют сближение траекторий развития внутри каждой из групп. Он основан на сигма-конвергенции панели регионов и моделирует её структуру как нелинейную зависимость, в которой коэффициенты могут изменяться с течением времени (Barrios et al., 2019, p. 1549). Таким образом, выделяются не просто кластеры, а именно конвергентные клубы стран и регионов.

На основании анализа патентной статистики исследования, опирающиеся на методологию (Phillips, Sul, 2007), позволили идентифицировать технологически конвергентные клубы регионов ЕС (Barrios et al., 2019) и Китая (Jimenez-Moro et al., 2023). В обоих случаях доказано отсутствие единой для всех регионов равновесной конвергентной траектории инновационного развития, что противоречит неоклассическим моделям роста, но предсказывается в шумпетерианских моделях. Также показано, что число высокоразвитых регионов-лидеров, развивающихся конвергентно, как в ЕС, так и в Китае весьма невелико. В ЕС в 2002–2012 гг. таких регионов оказалось всего два в первом по уровню патентной активности клубе (австрийский Форарльберг и нидерландская Зеландия) и шесть во втором по уровню развития клубе (по два региона Германии, Финляндии и Швеции), а в Китае в 1987–2020 гг. – семь восточных регионов (Аньхой, Пекин, Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Шанхай, Чжэцзян), причём состав группы лидеров менялся в 1987– 2000, 2000–2010 и 2010–2020 гг.

Сегодня в практике кластеризации регионов России, как инновационно-технологической, так и общеэкономической, преобладает статический многокритериальный подход (Кетова и др., 2021; Бывшев и др., 2024; Вереникин, Вере-никина, 2024). Регионы объединяются в группы и кластеры на основании формальных манипуляций над всеми доступными статистическими показателями. В отличие от мейнстримных зарубежных подходов к выделению региональных инновационных клубов (Castellacci, 2008; Verspagen, 2010; Stollinger, 2013; Barrios et al., 2019; Jimenez-Moro, et al., 2023) группировки российских регионов де-факто не опираются на какую-либо теоретическую базу и, по сути, представляют собой набор статистических артефактов. Кроме того, нередки случаи использования индикаторов науки и технологий, не подходящих для оценки объёма инноваций в российских условиях, таких как число патентов и занятость в научном секторе (Бабурин, Земцов, 2013; Земцов и др., 2015).

Нами идентификация технологических клубов российских регионов выполнена на основании двух важнейших и релевантных индикаторов инноваций (затраты на инновационную деятельность и объём инновационных товаров), а при их группировке использовались приёмы как статической, так и динамической кластеризации.

Методика исследования

В соответствии с поставленными задачами исследование проводилось в два этапа.

На первом этапе были обоснованы специфические индикаторы, временная периодизация и группировка российских регионов для целей исследования.

Инновации определяют качество экономического развития на всех стадиях экономического цикла, поэтому важно проанализировать динамику и дифференциацию инновационной активности в регионах России как с точки зрения затрат на инновации (inno^put), так и вы-output-, пуска инновационной продукции (innoit ) , где i – индекс региона, а t – времени. Единственным источником данных об инновационных затратах и выпуске продукции является статистическое наблюдение по форме 4-инновации (Домнич, 2024а; Домнич, 2024b). Оно позволяет оценить индикаторы инновационной активности по затратам и выпуску как, соответственно, отношение затрат на инновационную деятельность zidit 2 и объёма отгруженной инновационной продукции oitit 3 к совокупному объёму продукции, отгруженному предприятиями, заполнившими форму 4-инновации output^4:

inno ™ put = zidit/outputit; (1)

inno ° t utput = oitit/outputit. (2)

Используемые стоимостные индикаторы приведены к сопоставимому виду путем пересчёта в цены 2010 года с применением наиболее релевантных, по мнению автора, дефляторов. Для oitit и output^ это индекс цен производителей5, а для zidit — индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения6.

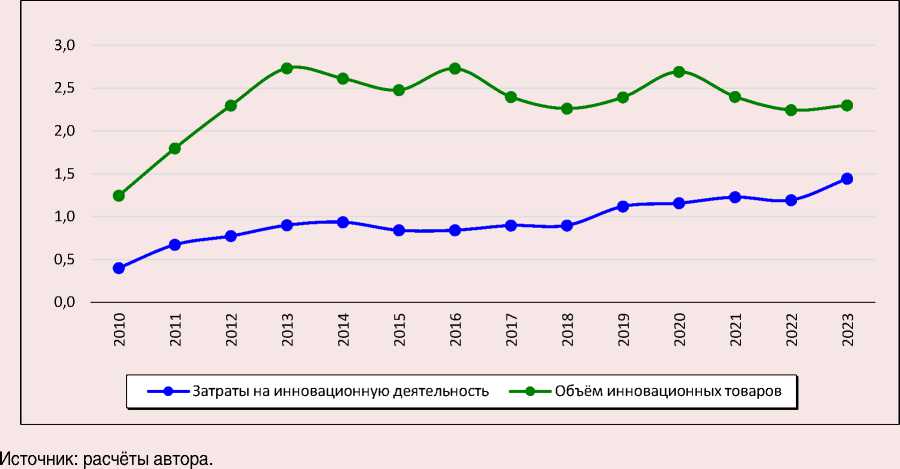

Вопросы периодизации инновационного развития в релевантных исследованиях поднимаются сравнительно редко (Домнич, 2023; Домнич, 2024a). В данном случае она основана на динамике затрат на инновационную деятельность и объёма инновационных товаров в экономике России в 2010–2023 гг. ( рис. 1 ). Эта динамика зависит как от объективных процессов в национальной экономике, так и от изменений в отраслевом охвате статистического обследования по форме 4-инновации7. Различаются период роста 2010–2014 гг., период стагнации 2015–2018гг. и период неоднозначной динамики, обусловленной, в том числе, значительным увеличением числа отраслей, охваченных обследованием, 2019–2023 гг.

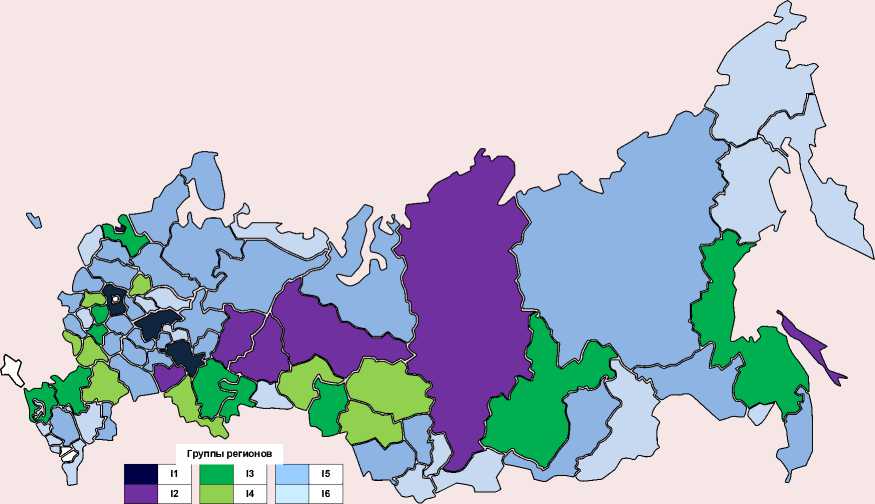

Автором разработана экономическая группировка регионов, крупные и средние предприятия которых (согласно результатам обследования по форме 4-инновации) систематически осуществляют инновации ( рис. 2 ). Идея экономической группировки (I1… I6) заключается в выделении таких групп регионов, которые образовывали бы устойчивую во времени иерархию от наиболее развитых регионов к наименее развитым. При этом желательно, чтобы рейтинг регионов по инновационным затратам корреспондировал с их рейтингом по инновационному выпуску, то есть если R i t — ранг (место в рейтинге) региона i в момент времени t , то нужно, чтобы R^ « R f^ для любых i и t . Ранжирование по исходным индикаторам zidit и oit t t создаст два несовпадающих и меняющихся год от года рейтинга, поскольку индикаторы характеризуются невысокой взаимной корреляцией и значительной пространственно-временной дифференциацией (Домнич, 2024b).

Рис. 1. Затраты на инновационную деятельность и объём инновационных товаров российских крупных и средних предприятий в ценах 2010 г., трлн руб.

Рис. 2. Экономическая группировка регионов

Источник: составлено автором.

Установлено, что в качестве устойчивого во времени критерия можно использовать среднегодовые за длительный интервал показатели затрат на инновационную деятельность и объёма инновационных товаров. Расчёты за 2010–2020, 2010–2021, 2010–2022 и 2010–2023 гг. свидетельствуют, что для каждого региона среднегодовые значения данных индикаторов остаются приблизительно на одном уровне независимо от того, рассчитан ли показатель за 11, 12, 13 или 14 лет, причём R^d = R^ для всех i и t . Это позволило сформировать одинаковый как с точки зрения затрат на инновации, так и выпуска инновационной продукции рейтинг регионов. На его основании было выделено шесть групп, причём группа I1 включает наиболее развитые регионы, а группа I6 – наименее развитые8. Выделение групп осуществлялось по принципу максимальной похожести объектов внутри одной группы и максимальной непохожести объектов внутри разных групп.

Группы (I1… I6) не пересекаются по экономическим показателям и сильно отличаются по экономическому весу (табл. 1). В четырёх наиболее развитых (исключая Москву) регионах (группа I1) локализованы четверть национальных затрат на инновационную деятельность и треть объёма инновационных товаров (суммарно за 2010–2023 гг.). Вместе с Москвой на топ-5 регионов приходится около половины российских затрат на инновации и выпуск инновационных товаров. В то же время на долю 21 наи- менее развитого региона (группа I6) приходится менее 1% национальных затрат на инновационную деятельность и немногим более 1% объёма инновационных товаров.

На втором этапе для каждой группы регионов рассчитаны индикаторы динамики и дифференциации инновационной активности.

Характеристика инновационной динамики в 2010–2014, 2015–2018 и 2019–2023 гг. основана на средних значениях инновационной активности и среднегодовых темпах её прироста в рамках каждой группы и периода. Индикаторы инновационной активности рассчитаны по формулам (1) и (2). Темпы прироста инновационной активности рассчитаны на основании средних геометрических значений темпов роста инновационной активности за период.

Характеристика дифференциации инновационной активности основана на межрегиональной и внутригрупповой вариации инновационной активности. В качестве меры вариации используется коэффициент вариации ( CV ), что соответствует опыту релевантных исследований (Phillips, Sul, 2007; Markowska, Strahl, 2012). Коэффициент межрегиональной вариации рассчитывается как

CVt = at/Tnno^, (3)

где: ^ t — стандартное отклонение;

innot — среднее значение инновационной активности inno i t всех регионов страны в год t .

Таблица 1. Затраты на инновации и выпуск инновационной продукции по группам регионов в 2010–2023 гг.

|

Группа регионов |

Число регионов |

Среднегодовой показатель, млрд руб. |

Удельный вес, % |

||

|

Затраты на инновационную деятельность |

Объём инновационных товаров |

Затраты на инновационную деятельность |

Объём инновационных товаров |

||

|

I1 |

4 |

от 50 до 70 |

от 680 до 980 |

25,6 |

33,6 |

|

I2 |

6 |

от 25 до 36 |

от 345 до 505 |

18,7 |

18,3 |

|

I3 |

10 |

от 10 до 20 |

от 150 до 280 |

16,3 |

15,6 |

|

I4 |

9 |

от 5 до 10 |

от 70 до 120 |

6,6 |

9,4 |

|

I5 |

30 |

от 1 до 5 |

от 17 до 70 |

8,9 |

14,4 |

|

I6 |

21 |

до 1 |

до 13 |

0,7 |

1,2 |

|

г. Москва |

1 |

215 |

361 |

22,6 |

15,4 |

|

Источник: рассчитано автором. |

|||||

Коэффициент внутригрупповой вариации рассчитывается по формуле:

CV* = ^/inno*, (4)

где:

a * — стандартное отклонение;

тпо * — среднее значение инновационной активности innO [ t регионов группы k в год t .

Значения коэффициента вариации, превышающие 33%, считаются высокими. Конвергенция (сходимость) показателей имеет место при CVt+r < CVt , а дивергенция (расходимость) — при CVt+T > CVt, где T — некоторый период времени (Глущенко, 2012, с. 26). В качестве меры изменения вариации используются среднегодовые темпы её прироста, рассчитанные на основании средних геометрических значений темпов роста инновационной активности за период.

Результаты исследования включают обнаруженные объективные тенденции, а также научные гипотезы, подлежащие проверке в ходе будущих изысканий.

Результаты исследования

Инновационная активность российских предприятий последовательно увеличивалась только в досанкционный период 2010–2014 гг. как с точки зрения инновационных затрат, так и выпуска инновационной продукции ( рис. 3 ). Инновационная активность по затратам в это время выросла с 1,5 до 3%, а инновационная активность по выпуску – с 5 до 8,5%. В 2015–2018 гг. внешние шоки отразились в стагнации инновационной активности по затратам на уровне около 2,5% и инновационной активности по выпуску на уровне 6,5–7,5%. Значительное расширение отраслевого охвата статистического наблюдения по форме 4-инновации в 2019– 2023 гг., позволившее Росстату удержать официальные значения абсолютных показателей инноваций на прежнем уровне, в то же время обусловило заметное проседание инновационной активности, в том числе по затратам до 2–2,5% и по выпуску до 5,5–6,5%. Таким образом, исследуемые периоды значимо отличаются как с точки зрения абсолютных, так и относи-

Рис. 3. Инновационная активность (левая шкала) и коэффициенты её вариации (правая шкала) в регионах России* в 2010–2023 гг., %

Инновационная активность по затратам

Инновационная активность по выпуску

Коэффициент вариации инновационной активности по затратам

Коэффициент вариации инновационной активности по выпуску

тельных индикаторов инноваций. Наибольшая среднегодовая инновационная активность по затратам и выпуску фиксируется в 2015–2018 гг., наименьшая – в 2019–2023 гг., в то время как начальный отрезок 2010–2014 гг. занимает промежуточное положение.

Анализ динамики инновационной активности в разрезе экономической группировки регионов позволяет сделать вывод об исключительной роли нескольких наиболее развитых из них (группа I1) в формировании инновационного ландшафта страны ( табл. 2 ). Это единственная группа регионов, инновационная активность которой стабильно превышает не только среднероссийскую, но и московскую как по затратам на инновационную деятельность, так и по объёму инновационных товаров. Выйдя в 2015–2018 гг. на уровень 4% по первому показателю и 14% по второму, группа I1 незначительно откатилась вниз в 2019–2023 гг., тогда как все прочие регионы, включая Москву, в этот период заметно снизили статистически наблюдаемую инновационную активность. В том числе инновационная активность по выпуску в Нижегородской области в течение 2010–2023 гг. не опускалась ниже 10%, а в Республике Татарстан – ниже 15%. Иными словами, группа регионов I1 представлена неоспоримыми и стабильными лидерами, которые располагаются исключительно в европейской части страны, специализируются на отдельных отраслях обрабатывающей промышленности и поддерживаются за счёт государственных оборонных заказов.

Инновационная активность группы I2 уже сопоставима со среднероссийской, заметно уступает уровню Москвы и сильно проседает в

2019–2023 гг. Однако и в этой группе регионы способны поддерживать высокие показатели несколько лет. Так, инновационная активность по выпуску Сахалинской области в 2011–2014 гг. колебалась в интервале 54–60%, заметно возвышая регион над всеми прочими и обеспечивая всему Дальнему Востоку лидирующие позиции в течение досанкционного периода. Инновационная активность по выпуску Самарской области в течение 2010–2018 гг. не опускалась ниже 14%, а Пермского края в 2016–2020 гг. – ниже 11%. Таким образом, назвать эту группу чистыми «имитаторами» в русле мейнстримного подхода к классификации регионов (Fagerberg, 1987; Castellacci, 2007; Verspagen, 2010; Stollinger, 2013) было бы чрезмерным упрощением реальной ситуации. Скорее, это лидеры, отраслевая структура инноваций которых более диверсифицирована (по сравнению с группой I1), в том числе за счёт добывающих производств (Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область).

В группе I3 оказались десять регионов-середняков, инновационная активность которых примерно соответствует среднему по стране уровню. В отличие от более развитых первых двух групп регионы этой группы разбросаны по всей стране – от Ленинградской области на северо-западе до Хабаровского края на востоке и Краснодарского края на юге. Они также располагают оборонными предприятиями, однако гораздо более скромная производственная база, чем у регионов групп I1 и I2, не позволяет им привлекать значительные по объёму и продолжительные по сроку реализации инвестиции из федерального бюджета. Стабильно высокую

Таблица 2. Инновационная активность регионов, %

|

Группа регионов |

По затратам на инновационную деятельность |

По объёму инновационных товаров |

||||

|

2010–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

2010–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

|

|

I1 |

3,5 |

4,1 |

4,1 |

13,5 |

13,9 |

11,2 |

|

I2 |

2,9 |

3,2 |

2,4 |

9,1 |

7,0 |

4,8 |

|

I3 |

2,9 |

2,4 |

2,5 |

5,2 |

7,1 |

5,0 |

|

I4 |

1,8 |

1,8 |

1,4 |

4,0 |

7,8 |

5,7 |

|

I5 |

1,4 |

1,1 |

0,8 |

4,7 |

5,0 |

4,1 |

|

I6 |

0,7 |

0,5 |

0,4 |

3,0 |

2,4 |

1,5 |

|

г. Москва |

3,3 |

3,6 |

3,3 |

9,2 |

8,5 |

3,4 |

|

Россия кроме г. Москвы |

2,6 |

2,7 |

2,3 |

7,5 |

7,6 |

5,2 |

|

Источник: рассчитано автором. |

||||||

инновационную активность по выпуску (не менее 9%) демонстрировали предприятия Липецкой области в 2010–2017 гг., Тульской области в 2011–2022 гг. (не менее 8%) и Хабаровского края в 2013–2022 гг. (не менее 10%).

Важнейшей спецификой инновационного развития трёх наиболее развитых групп регионов (I1, I2, I3) является его оторванность от регионального экономического развития как такового. Здесь располагаются мощнейшие инновационные предприятия оборонных и ресурсных отраслей, образующие технологические анклавы внутри региональных экономик. Есть основания полагать, что шумпетерианские модели роста и конвергенции (Aghion, Howitt, 1992; Howitt, 2000; Howitt, Mayer-Foulkes, 2005) неприменимы к регионам, где сосредоточен основной пул российских инноваций (в стоимостном выражении). В топ-20 регионах не действует также обычный механизм наращивания инновационной активности посредством инвестирования в исследование и эксплуатацию технологий, что отличает их от 60 наименее развитых регионов (группы I4, I5 и I6) (Домнич, 2024b).

Выдвинем гипотезу, что только в наименее развитых регионах (группы I4, I5, I6) инновационная активность может и должна рассматриваться во взаимосвязи с экономическим развитием, в том числе как фактор его волатильности. Их инновационное развитие в зеркале официальной статистики определяется главным образом предприятиями обрабатывающей промышленности гражданского назначения, а в аграрных регионах также деятельностью сельскохозяйственных предприятий начиная с 2016 года. Группы I4, I5 и I6 заметно отличаются друг от друга по уровню инновационной активности. Инновационная активность по затратам и выпуску в группе I5 в два раза выше, чем в группе I6, а в группе I4 – в полтора раза выше, чем в группе I5. Таким образом, несмотря на незначительный удельный вес этих трёх групп в национальном пуле инноваций, каждая из них может обладать выраженной спецификой осуществления инновационной деятельности, а потому иметь самостоятельную ценность с точки зрения экономического анализа. При этом низкие значения абсолютных стоимостных объёмов индикаторов инноваций не означают низкой инновационной активности. Например, инновационная активность по выпуску в Республике Мордовии в 2010–2022 гг. не опускалась ниже 21%, что является недосягаемым даже для Москвы.

Более развитые регионы обладают значимыми преимуществами над менее развитыми также с точки зрения сравнительной динамики инновационной активности ( табл. 3 ). В до-санкционные 2011–2014 гг. наибольшие среднегодовые темпы прироста инновационной активности по затратам демонстрировали г. Москва и регионы групп I1 и I2, а инновационной активности по выпуску – г. Москва и регионы групп I1, I2 и I3. В то же время инновационная активность в регионах группы I6 в досанкционные годы в среднем уменьшалась. Тем не менее в периоды, связанные с санкционным шоком, наибольшие среднегодовые темпы прироста инновационной активности отмечаются в менее развитых регионах: группе I4 (инновационная активность по выпуску в 2015–2018 гг.) и I6 (инновационная активность по затратам в 2019–2023 гг.). Можно предполо-

Таблица 3. Среднегодовой темп прироста инновационной активности, %

|

Группа регионов |

По затратам на инновационную деятельность |

По объёму инновационных товаров |

||||

|

2011–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

2011–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

|

|

I1 |

32,2 |

-3,5 |

-1,6 |

10,9 |

-2,8 |

-7,5 |

|

I2 |

25,6 |

-7,6 |

-2,7 |

24,3 |

-10,8 |

-12,6 |

|

I3 |

-3,7 |

-2,6 |

6,1 |

14,8 |

-0,01 |

-2,3 |

|

I4 |

17,8 |

-11,3 |

0,05 |

-3,4 |

20,6 |

-12,2 |

|

I5 |

6,3 |

-4,8 |

-6,1 |

9,6 |

-5,2 |

-4,2 |

|

I6 |

-13,6 |

-4,3 |

11,3 |

-9,5 |

-7,8 |

-1,1 |

|

г. Москва |

45,4 |

-2,6 |

1,3 |

83,5 |

-27,6 |

9,7 |

|

Россия, кроме г. Москвы |

18,9 |

-4,4 |

1,1 |

15,8 |

-6,8 |

-6,3 |

|

Источник: рассчитано автором. |

||||||

жить, что именно в периоды нарастания внешних шоков менее развитые регионы получают возможность увеличить свой инновационный потенциал, в то время как наиболее развитые в это время сохраняют лидирующие позиции во многом по инерции.

Сравнительный анализ динамики двух индикаторов инновационной активности позволяет идентифицировать пространственновременные сегменты, где инновационная активность по затратам и инновационная активность по выпуску изменялись в противоположном направлении относительно друг друга. Здесь следует указать на динамику в группах I3 в 2011–2014 и 2019–2023 гг., I4 в 2011–2014, 2015–2018 и 2019–2023 гг., и I6 в 2019–2023 гг. Наличие таких пространственно-временных сегментов может объясняться двумя причинами. Первая – осуществление инновационной деятельности в условиях ограниченной производственной базы, когда освоение инноваций текущего года возможно лишь за счёт сокращения выпуска инновационных товаров, внедрённых 2–3 года назад. Вторая – два индикатора инноваций описывают инновационные процессы на различных предприятиях: часть предприятий осуществляет преимущественно затраты на инновационную деятельность, тогда как другие предприятия выпускают инновационную продукцию без статистически заметных затрат.

При этом в группах I1, I2 и I5, а также в г. Москве индикаторы инновационной активности всегда изменялись согласованно друг с другом, одновременно росли либо снижались в течение всего периода 2011–2023 гг. Отсюда уместно предположить, что согласованность динамики инновационных затрат и выпуска определяется отраслевой специализацией и отраслевой диверсификацией регионального портфеля инноваций. Можно сформулировать гипотезу, что инновационные процессы в наиболее развитых регионах (г. Москва, группы I1 и I2), а также в группе I5 отличаются большим единообразием с точки зрения отраслевой структуры и механизмов реализации, чем в группах I3, I4, I6.

Дифференциация инновационной активности в регионах страны характеризуется высокими значениями коэффициента вариации, который для инновационной активности по затратам не опускался ниже 60%, а для инновационной активности по выпуску – ниже 75% в течение всего периода 2010–2023 гг. (см. рис. 3). Вариация инновационной активности по выпуску всегда была выше вариации инновационной активности по затратам за исключением 2010 и 2022 годов. В среднем по всем регионам, исключая г. Москву, вариация инновационной активности по затратам была минимальной в 2015–2018 гг., а максимальной – в 2019–2023 гг. ( табл. 4 ). В отличие от этого вариация инновационной активности по выпуску была максимальной в досанкционные 2010–2014 гг., снизилась в 2015–2018 гг. и осталась в среднем на том же уровне в 2019–2023 гг.

Коэффициент вариации инновационной активности имеет выраженную тенденцию к увеличению при движении от более развитых регионов к менее развитым. По итогам 2019– 2023 гг. наименьшая дифференциация инновационной активности как по затратам, так и по выпуску фиксируется в группе регионов I1, а наибольшая – в группе I6. В группе регионов I1 в 2010 – 2014 и 2015 – 2018 гг. вариация инновационной активности была меньше 33%,

Таблица 4. Среднегодовой коэффициент вариации инновационной активности, %

|

Группа регионов |

По затратам на инновационную деятельность |

По объёму инновационных товаров |

||||

|

2010–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

2010–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

|

|

I1 |

29,4 |

27,9 |

52,2 |

28,4 |

30,0 |

38,5 |

|

I2 |

57,1 |

33,8 |

51,6 |

185,7 |

96,5 |

80,3 |

|

I3 |

67,2 |

50,3 |

84,3 |

73,8 |

76,1 |

84,2 |

|

I4 |

106,6 |

64,4 |

69,3 |

88,9 |

62,3 |

63,0 |

|

I5 |

104,4 |

107,0 |

163,1 |

132,6 |

126,3 |

122,5 |

|

I6 |

179,6 |

96,3 |

310,8 |

128,2 |

130,9 |

142,5 |

|

Россия, кроме г. Москвы |

85,7 |

66,8 |

92,5 |

105,0 |

80,5 |

80,6 |

|

Источник: рассчитано автором. |

||||||

т. е. не могла считаться высокой. В то же время в группе I6 вариация инновационной активности по затратам в 2010–2014 гг. составляла 180%, а в 2019–2023 гг. – 312%, что говорит о чрезвычайно высокой волатильности индикатора в рамках группы. Это означает, что в менее развитых регионах реализуется большее разнообразие траекторий инновационного развития, чем в более развитых (Aghion, Howitt, 1992; Howitt, 2000; Howitt, Mayer-Foulkes, 2005). Отсюда можно выдвинуть гипотезу, что роль инноваций в дифференциации темпов и уровня экономического развития выше в менее развитых регионах России, чем в более развитых. Эконометрическая проверка этой гипотезы в настоящее время затруднена вследствие ряда статистических ограничений.

Коэффициент вариации инновационной активности по затратам отличается от вариации инновационной активности по выпуску существенно большей волатильностью как в сторону увеличения (дивергенции), так и уменьшения (конвергенции; табл. 5 ). При этом тенденции изменения вариации двух индикаторов инновационной активности в среднем по регионам в 2011–2023 гг. были противоположными. Вариация инновационной активности по затратам снижалась (имела место конвергенция) в 2011–2014 и 2015–2018 гг., а увеличивалась (происходила дивергенция) в 2019–2023 гг. Напротив, вариация инновационной активности по выпуску в среднем по регионам страны незначительно увеличивалась в 2011–2014 гг., а снижалась в 2015–2018 и 2019–2023 гг.

Получается, что наши выводы о конвергенции (дивергенции) инновационного развития и далее о факторах конвергенции (диверген- ции) экономического развития могут быть прямо противоположными в зависимости от выбора индикатора инновационной активности. В связи с этим можно сформулировать последнюю гипотезу: результаты ключевых мейнстримных работ по выявлению региональных технологических клубов (Fagerberg, 1987; Castellacci, 2007; Verspagen, 2010; Stollinger, 2013) фактически невоспроизводимы при использовании другого набора статистических индикаторов науки, технологий, инноваций и образования.

Эта проблема особенно наглядна, если проанализировать динамику коэффициента вариации инновационной активности по отдельным группам регионов. В 2011–2014 гг. среднегодовой отрицательный прирост инновационной активности по затратам в группе I1 был весьма значительным: -18,4%, тогда как конвергенция инновационной активности по выпуску – не более -2% в год. Схожие противоречивые выводы можно сделать о конвергенции инновационной активности в 2011–2014 гг. в группах I3 и I4 и в 2015–2018 гг. в группе I6. Аналогично этому, дивергенция инновационной активности по затратам была значительно выше, чем дивергенция инновационной активности по выпуску в 2011–2014 гг. в группе I6, в 2015–2018 гг. в группах I1 и I3 и в 2019–2023 гг. в группах I5 и I6. В ряде пространственно-временных сегментов динамика коэффициента вариации одного индикатора инновационной активности указывает на конвергенцию инновационного развития, тогда как другого – на дивергенцию. Это, например, группа I2 в 2011–2014 и 2019–2023 гг., группа I3 в 2019–2023 гг., группа I5 в 2011–2014 и 2015–2018 гг. и группа I6 в 2015–2018 гг.

Таблица 5. Среднегодовой темп прироста коэффициента вариации инновационной активности, %

|

Группа регионов |

По затратам на инновационную деятельность |

По объёму инновационных товаров |

||||

|

2011–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

2011–2014 |

2015–2018 |

2019–2023 |

|

|

I1 |

-18,4 |

21,1 |

12,4 |

-1,9 |

1,3 |

12,9 |

|

I2 |

-2,8 |

-8,4 |

5,6 |

12,6 |

-15,6 |

-5,5 |

|

I3 |

-21,7 |

13,0 |

3,3 |

-1,4 |

8,3 |

-7,7 |

|

I4 |

-12,6 |

0,2 |

-0,4 |

-3,2 |

-4,0 |

-8,5 |

|

I5 |

14,2 |

-4,3 |

22,9 |

-5,7 |

4,6 |

1,6 |

|

I6 |

43,6 |

-29,4 |

66,7 |

6,7 |

0,2 |

1,4 |

|

Россия, кроме г. Москвы |

-7,8 |

-1,8 |

13,6 |

1,3 |

-2,3 |

-0,9 |

|

Источник: рассчитано автором. |

||||||

Выявленные в ходе исследования проблемы и противоречия, а также сформулированные на их основе гипотезы определяют потенциал дальнейшей работы в области экономического анализа взаимосвязи инновационной и экономической динамики.

Заключение

В современной экономике инновации являются важнейшим фактором экономической динамики, во многом определяя сравнительный уровень экономического развития стран и регионов. Поэтому сравнительный анализ динамики и дифференциации инновационной активности в регионах страны обладает значительной актуальностью, в особенности на длительных временных интервалах. Но здесь исследователи часто сталкиваются с ограничениями статистического и методологического характера.

В исследовании предложена методика, позволяющая преодолеть статистические ограничения, связанные с изменением отраслевого охвата по форме 4-инновации, и проанализировать динамику и дифференциацию инновационной активности в регионах России в 2010–2023 гг. Методика сводится к сравнительному анализу альтернативных показателей инновационной активности (по затратам и по выпуску), а также их коэффициентов вариации в рамках исторически значимых временных периодов (2010–2014, 2015–2018 и 2019–2023 гг.) и непротиворечивой группировки регионов, основанной на экономических возможностях каждого из них. Группировка регионов основана на среднегодовых значениях индикаторов затрат на инновационную деятельность и объёма инновационных товаров (г. Москва вынесен за рамки группировки). Выделено 6 (I1… I6) устойчивых во времени групп регионов, где группа I1 соответствует наиболее развитым регионам (с наибольшими среднегодовыми затратами на инновации и объёмом инновационных товаров), а I6 – наименее развитым (с наименьшими среднегодовыми значениями индикаторов инноваций).

Установлено, что лишь г. Москва и самые развитые регионы (группа I1) способны обеспечивать высокий и устойчивый на протяжении длительного интервала уровень инновационной активности. В прочих группах инновационная активность чувствительна к внешним шокам и изменению отраслевого охвата статистического наблюдения, что выражается в значительном снижении инновационной активности по затратам и выпуску в 2019–2023 гг. Лишь наиболее развитые регионы (группы I1, I2, I3) могли обеспечивать значительные положительные темпы прироста инновационной активности в досанкционный период 2010–2014 гг. В то же время в периоды, связанные с внешними шоками (2015–2018 и 2019–2023 гг.) последовательное и значительное увеличение инновационной активности могло наблюдаться только в менее развитых (группы I4 и I6) регионах. Выявлены пространственновременные сегменты, в рамках которых инновационная активность по затратам и инновационная активность по выпуску изменялись в противоположном направлении. Такие сегменты установлены только для сравнительно менее развитых регионов (группы I3, I4, I5, I6), тогда как в наиболее развитых регионах (г. Москва, группы I1 и I2) динамика двух индикаторов инновационной активности характеризуется положительной корреляцией.

Установлено, что коэффициент вариации инновационной активности в регионах страны, за исключением наиболее развитых (группа I1), значительно превышал 33% в течение всего периода 2010–2023 гг., что свидетельствует о высокой неоднородности инновационного развития территорий. Вариация инновационной активности по выпуску, как правило, выше вариации инновационной активности по затратам; тенденции их изменения разнонаправленные. Волатильность коэффициента вариации инновационной активности по затратам заметно больше волатильности коэффициента вариации инновационной активности по выпуску. Коэффициент вариации инновационной активности ниже в наиболее развитых и выше в наименее развитых регионах.

На основании установленных фактов сформулированы гипотезы, подлежащие проверке в будущих исследованиях. В целом они постулируют принципиальную несопоставимость наиболее развитых (группы I1, I2, I3) и наименее развитых (группы I4, I5, I6) регионов с точки зрения структурных характеристик и взаимного влияния экономического и инновационного развития. Предполагается, что только в наименее развитых регионах инновационная активность может рассматриваться во взаимосвязи с экономическим развитием, в том числе как фактор его волатильности. В периоды усиливающегося санкционного давления менее развитые регионы получают возможность увеличить свой инновационный потенциал, в то время как последовательное инновационное развитие наиболее развитых регионов было возможно только в досанкционный период. Инновационные процессы в наиболее развитых регионах отличаются большим единообразием с точки зрения отраслевой структуры и механизмов реализации, чем в наименее развитых. Роль инноваций в дифференциации темпов и уровня экономического развития выше в менее развитых регионах, чем в более развитых.

Научное значение полученных результатов связано с перенесением дискуссии о технологических клубах регионов и взаимосвязи их инновационного и экономического развития на российскую почву. Результаты исследования открывают широкие возможности для дальнейших изысканий в этой области в русле мейнстримного анализа регионального инновационного развития. Здесь можно указать на две генеральные линии такого анализа: уточнение и иерархический анализ состава технологических региональных клубов, а также сравнительный анализ их факторов роста и развития.