Экономика России против санкционных угроз: взгляд из 2025 года

Автор: Песоцкий А.А.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Весной 2025 г. прошли 3 года с начала санкционного противостояния, вызванного началом специальной военной операции. Представляется актуальным оценить факторы, которые обеспечили устойчивость экономики России и поддержание экономической безопасности страны в условиях глобальной нестабильности. Приводится прогноз, отражающий динамику основных макроэкономических показателей, таких как валовый национальный продукт, государственное потребление, накопление основного капитала и др. В статье анализируется вызовы для национальной экономики Российской Федерации в условиях деглобализации, в том числе угрозы для национально-технологического развития страны. Охарактеризованы значимые особенности оттока высококвалифицированного человеческого капитала из России, оказывающего деструктивное воздействие на устойчивость к внешним и внутренним рискам. Выделены причины устойчивости социально-экономической системы страны к деструктивному санкционному воздействию.

Экономическая безопасность, санкции, импортозамещение, национальная экономика, научно-технологическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149148076

IDR: 149148076 | УДК: 338.1 | DOI: 10.24158/pep.2025.4.16

Текст научной статьи Экономика России против санкционных угроз: взгляд из 2025 года

Институт проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург, Россия, ,

Institute for Regional Economic Studies RAS, Saint Petersburg, Russia, ,

от качества реализованных мер зависело то, насколько успешно удастся преодолеть данное шоковое воздействие. Попытка изолировать Россию привела к переориентации на партнеров из Китая, Индии, Казахстана; ниши ушедших европейских компаний быстро занимали их конкуренты из стран Глобального Юга. Высокая скорость перехода на взаимодействие с новыми партнерами не позволила большинству российских граждан ощутить большие потери в качестве жизни. По прошествии 3 лет с начала острого санкционного противостояния можно оценить, насколько эффективными оказались меры, принимаемые как органами государственной власти, так и представителями крупного бизнеса.

Как мы уже отмечали, «устойчивость национальной экономики России к санкционному воздействию была обеспечена в том числе ее “простотой” – возникла ситуация, когда экспорт нефти и газа оказалось достаточно трудно остановить. Если в сфере высоких технологий обычно наблюдается участие компаний из множества государств в создании глобальных цепочек добавленной стоимости, входящих в сложную взаимосвязь, то экспорт сырья технологически более прост» (Песоцкий, 2024: 80).

Военный конфликт и сопровождающее его санкционное противостояние оказывают как деструктивное, так и созидательное воздействие на экономику России. Признавая тяжелые гуманитарные последствия военных действий, стоит отметить, что изоляция для такой крупной державы, как Россия, и нарастание санкционной войны – это способ сделать экономику более суверенной, затормозить вывоз капитала и усилить деофшоризацию бизнеса. Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН подсчитал, что накопление основного капитала в 2022–2024 гг. было на уровне 6,7–8,8 % в год1, что можно рассматривать как положительный процесс, имеющий фундаментальное значение для будущего страны.

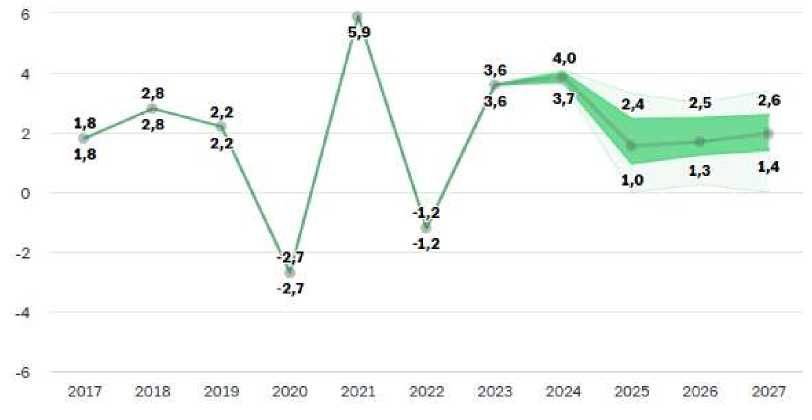

По состоянию на первый квартал 2025 г. экономика России демонстрирует способность к адаптации к существующим вызовам. Так, в феврале 2025 г. премьер-министр России М.В. Мишустин отметил, что рост ВВП Российской Федерации по итогам 2024 г. составил порядка 4 %, при этом, с его слов, основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, прибавившая 8 %2. В.А. Плотников и А.В. Плотников отмечают, что «восстановление российской экономики после серии макрошоков, вызвавших турбулентность в ее динамике, судя по количественным показателям, к настоящему времени произошло. Положительная динамика отчетливо наблюдается в годовом разрезе… в 2021 и 2023 гг. произошел ярко выраженный “посткризисный отскок” после шоков предыдущих годов» (2024: 175).

Исходя из прогноза Банка России, полученного на основе экспертного опроса в феврале 2025 г., по итогам 2025 г. рост ВВП составит 1,6 %, 2026 – 1,7, 2027 г. – 2,0 %3.

Рисунок 1 – Динамика и прогноз ВВП России (февраль 2025 г.) 4

Figure 1 – Dynamics and Forecast of Russia’s GDP (February 2025)

Как видно из рисунка 1, Банк России не дает однозначного прогноза изменения ВВП, обозначая коридор, в котором этот показатель будет колебаться в 2025–2027 гг. Диапазон от 1,0 до 2,4 %, указанный экспертами, является большим и скорее свидетельствует о неточности прогнозов. Более рельефно прослеживается тенденция к снижению темпов увеличения валового внутреннего продукта по сравнению с показателями 2023–2024 г., что может говорить об исчерпании тех механизмов, которые позволили обеспечивать рост экономики в первые годы геоэкономического противостояния. Экспертный опрос, проведенный Банком России, свидетельствует о сдержанном оптимизме квалифицированных респондентов, прогноз говорит об ожидаемом росте экономики, однако его темпы несколько ниже ожидаемых темпов мировой экономики в 2,7 % в 2025–2026 гг.1

Анализу современной динамики российской экономики в условиях санкционного противостояния, а также выявлению уязвимых точек, требующих коррекции, посвящены несколько знаковых публикаций, в том числе статья А.Г. Аганбегяна (2024), работа Б.Н. Порфирьева, А.А. Широва, М.С. Гусева (2024).

Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпускает ежеквартальные отчеты, в которых делается прогноз на 3 года, содержащий динамику основных макроэкономических показателей страны. Актуальный прогноз представлен в таблице 1. Как видно, исследователи ожидают снижение темпа роста ВВП в 2025 г. по сравнению с данными 2024 г., а также возобновление роста в 2026 г.

Таблица 1 – Прогноз индикаторов экономики РФ: инерционный сценарий на 2024–2027 гг. 2

Table 1 – Forecast of Indicators of the Russian Economy: Inertial Scenario for 2024–2027

|

Показатель |

Год |

|||||

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

2026 |

2027 |

|

|

ВВП |

–1,2 |

3,6 |

3,9 |

2,0 |

2,9 |

2,5 |

|

Потребление домашних хозяйств |

–1,1 |

6,5 |

5,2 |

3,2 |

4,0 |

3,8 |

|

Государственное потребление |

3,0 |

7,0 |

0,6 |

2,2 |

1,8 |

1,5 |

|

Накопление основного капитала |

6,7 |

8,8 |

6,7 |

0,3 |

3,7 |

2,6 |

|

Экспорт |

–13,9 |

–11,2 |

1,6 |

1,1 |

2,0 |

1,8 |

|

Импорт |

–10,5 |

11,3 |

0,6 |

3,9 |

4,6 |

4,4 |

|

ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. |

41 |

44,1 |

47,6 |

50,9 |

53,9 |

56,9 |

|

ВВП по ППС на душу населения к уровню США, % |

53,0 |

54,0 |

54,9 |

56,7 |

58,1 |

59,3 |

В таблице 1 представлен прогноз экономического роста в России на 2025–2027 гг. в условиях замедления потребительского и инвестиционного спроса. В инерционном сценарии предполагается, что темпы роста составят 2–3 % в год с возможным снижением до 2 % в 2025 г. Основным фактором, способствующим увеличению в таком объеме, будет потребительский спрос, поддерживаемый повышением зарплат и государственными расходами.

По аналогии с прогнозом Банка России (см. рисунок 1) ИНП РАН ожидает замедление темпов роста ВВП в сравнении с показателем 2023–2024 гг., однако его прогнозы более оптимистичны. Рост ВВП на 2,0–2,5 % в этом и последующем годах рассматривается как инерционный сценарий, который может быть скорректирован в сторону увеличения результата.

Как отмечается в отчете, «текущая статистика отражает постепенное распространение сигналов о замедлении экономики по системе межотраслевых связей. Например, сокращение выпуска в добыче полезных ископаемых и снижение (пока медленное) выпуска в строительстве приводит к сокращению спроса на металлы, чему также способствуют высокие процентные ставки, что приводит к тому, что трейдеры и потребители расходуют имеющиеся запасы и сокращают текущие закупки»3.

Эксперты ИНП РАН выделяют ключевые риски, которые могут повлиять на экономическую ситуацию: ужесточение санкционного давления, сокращение экспорта, возрастание оборонных расходов, высокая инфляция и жесткая денежно-кредитная политика4. В случае реализации этих рисков, как они полагают, темпы роста экономики могут упасть до 1 % в 2025 г.

Изменение формата взаимоотношения между руководством России и США, произошедшее после вступления Д. Трампа в должность американского президента, может привести к корректировке показателей. Возможная отмена ряда санкций в случае международной разрядки будет способствовать увеличению объемов российского экспорта, что положительно повлияет на рост ВВП.

На основе рассмотренных данных можно заключить, что национальная экономика России устояла под санкционным давлением со стороны недружественных государств и демонстрирует способность к дальнейшему росту. Последний не имеет опережающих темпов по сравнению с показателями лидирующих экономик мира, однако позволяет обеспечивать созидательные тенденции в народно-хозяйственном комплексе страны. Характерно, что расходы на проведение специальной военной операции на Украине и восстановление новых территорий не смогли погасить созидательные тенденции. Несмотря на то что затраты на СВО фактически остаются засекреченными и недоступными для аналитической деятельности, отмеченные высокие темпы роста промышленного производства, к которому относятся и результаты форсированного развития военно-промышленного комплекса, свидетельствуют о благотворном воздействии спецоперации на состояние социально-экономической системы России на дистанцию в несколько лет.

А.С. Потемкин выделяет следующие вызовы для России, обусловленные санкционной политикой США, Великобритании и Евросоюза (2024):

-

– ограниченные инвестиции в высокотехнологичные отрасли;

-

– продолжающаяся зависимость от экспорта углеводородов и полезных ископаемых;

-

– необходимость укрепления финансовой системы для повышения ее устойчивости к внешним шокам;

-

– необходимость увеличения темпов инновационного развития, требующего значительных инвестиций в науку и образование;

-

– частичный возврат к бумажным документам, национальным языкам и местным валютам в целях прозрачности и снижения рисков;

-

– необходимость страховать и перестраховывать риски по новым маршрутам, особенно по Северному морскому пути;

-

– усиление роли посредников, которые предъявляют все большие требования ввиду риска;

-

– необходимость баланса между стратегиями выживания (устойчивостью) и развития (диверсификацией, инвестициями).

Среди серьезных вызовов для России в условиях санкционного противостояния выделяется отставание в научно-технологическом развитии. В научной среде существует дискуссия о том, можно ли диагностировать происходящие в мире процессы как деглобализацию (Чумаков, 2023). По мнению А.Н. Чумакова, О.О. Комолов (2021) убедительно доказал наступление этого тренда еще до событий 2022 г., которые лишь усилили стремление крупных государств к проведению самостоятельной политической и экономической линии, где международному сотрудничеству отводится подчиненная роль по отношению к соблюдению прагматичных интересов руководства стран и лоббистов со стороны крупного капитала, использующих государственный аппарат для продвижения своих интересов.

Процесс деглобализации приводит к ситуации, когда экономическое развитие стран превращается в технологическую гонку между крупными государствами, претендующими на проведение суверенной национальной политики. Вместо сотрудничества между корпорациями и странами для достижения единых планетарных целей (например, целей устойчивого развития ООН) не ослабевает экономическая конкуренция.

Важную роль в обеспечении конкурентоспособности крупной страны в условиях глобальной турбулентности играет научно-технологическое развитие. Политика американского президента Д. Трампа в первые месяцы после вступления в должность в 2025 г. демонстрирует некоторые новые подходы к организации инновационной деятельности в США. Бизнесмен И. Маск, один из богатейших людей планеты, возглавил Департамент эффективности правительства (англ. Department of Government Efficiency, DOGE), который проводит ревизию расходов государственных органов. Широкие полномочия DOGE создают контуры новой модели американской научно-технологической политики, в которой бизнесмены-технократы вступают в открытый симбиоз с политическим руководством, получая эксклюзивные возможности для реализации своей бизнес-стратегии. В США в философии и политической практике одной из центральных тем становится акселераци-онизм, в рамках которого бизнес берет на себя значимую роль в ускорении развития экономики.

Российская инновационная сфера сталкивается с рядом фундаментальных проблем. Одна из них – недостаточная привлекательность России для стартаперов. Россия в общественном сознании часто не воспринимается как страна, привлекательная для технологического предпринимательства (техпреда), что может быть объяснено как объективными факторами, так и субъективным восприятием инноваторов.

Авторы исследования, проведенного в 2022 г., классифицировали страны по их способности к созданию «компаний-единорогов» – стартапов, которые оцениваются в 1 млрд долл. США и более, достигнув такой стоимости активов в течении 10 лет (Куценко и др., 2022). Была составлена база из 1 357 компаний такого рода, после чего проведены расчеты и сделаны выводы.

Страны, привлекающие «единорогов», могут предложить благоприятные условия для ведения бизнеса, такие как доступ к капиталу, инновационная экосистема и поддержка со стороны государства. В подобных странах эмигранты могут легко интегрироваться и использовать свои навыки для запуска новых компаний.

В исследовании выделяются «страны, теряющие всех» – они сталкиваются с трудностями, которые могут включать отсутствие инфраструктуры, недостаток инвестиций и ограниченный доступ к образовательным ресурсам. Эти факторы могут препятствовать созданию успешных стартапов, и эмигранты из таких государств часто ищут возможности в более благоприятных условиях за пределами родины. К числу таких стран авторы исследования отнесли и Россию, в которой нет ни одной «компании-единорога», при этом выходцы из России, закончившие наши вузы, входят в число основателей нескольких таких фирм за рубежом (Куценко и др., 2022).

Удержание специалистов, способных создавать «компании-единороги», является значимой задачей в организации научно-технологического развития страны, играющей большую роль, в том числе в обеспечении экономической безопасности. При этом возможны различные варианты механизмов противодействия «чемоданным настроениям». Во-первых, можно копировать американский подход к технологическим стартапам, который продвигается в том числе через культуру и массмедиа, с их ориентацией на выдающихся личностей, талантливых и богатых одиночек. Во-вторых, видится возможным использовать альтернативные подходы к удержанию талантливых специалистов. Например, целесообразно развивать советский опыт формирования технической интеллигенции, где делался акцент не на появлении единичных пионеров отрасли, а на воспитании широкой социальной группы (страты) инженерных специалистов через повышение качества массового образования.

Среди причин устойчивости социально-экономической системы России к деструктивному санкционному воздействию необходимо выделить следующие.

-

1. Устойчивость российской национальной экономики к воздействию санкций была обеспечена ее «простотой». Если в высокотехнологичном секторе в построении глобальных цепочек добавленной стоимости обычно участвуют компании из нескольких стран, то в экспорте природных ресурсов бизнес-модель более простая. Кроме того, выяснилось, что страны Евросоюза в значительной степени зависят от экспорта газа из России и не готовы отказываться от него в краткосрочной перспективе. В итоге российская экономика оказалась способной сохранить логистические потоки для экспорта нефти и газа и имеющей потребителей, в том числе из недружественных стран.

-

2. Политика Банка России, нацеленная на высокую ключевую ставку, не позволила курсу рубля рухнуть в феврале-марте 2022 г., что в совокупности с другими мерами, такими как принуждение к сдаче валютной выручки российскими компаниями-экспортерами, дало возможность сохранить долларовые резервы, благотворно сказавшиеся на курсе российской национальной валюты по отношению к доллару и евро. Однако видится справедливой критика в отношении финансовой политики России в феврале-марте 2022 г., связанная с тем, что российские финансовые резервы оказались замороженными в банках недружественных государств.

-

3. В течение нескольких месяцев после санкционного шока удалось совершить «поворот на Восток» – замену компаний, отказавшихся работать с Российским государством, на контрагентов из стран, не вводящих санкции против российской экономики. Оздоровляющую роль сыграло отсутствие ярко выраженного переходного периода – скорость изменений в смене партнеров позволила не допустить существенного снижения качества жизни. Оказалось, что китайские компании способны в течение месяцев заполнить те рынки, которые освобождались европейскими биз-нес-субъектами. Например, в 2019 г. в структуре импорта полупроводников в России на долю Китая приходилось 19 %, а в 2024 г. этот показатель возрос до 40 %1. Большую роль в адаптации сыграли российские компании, которые продемонстрировали высокую адаптивность к геополитическими изменениям. Крупные рыночные акторы смогли грамотно среагировать на ситуацию во многом без управляющего воздействия органов государственной власти.

-

4. Положительную роль сыграло создание рабочих мест в военно-промышленном комплексе. Государство в последние годы резко увеличило расходы на оборонную промышленность, что способствовало притоку кадров и возрастанию заработных плат на соответствующих предприятиях. По сути, эти меры представляют собой политику «военного кейнсианства», которая не была названа таким образом в публичном пространстве.

Задачи поддержания национальной обороны приводят к увеличению госзаказа, что положительно сказывается на увеличении занятости (прежде всего в нестоличных регионах), а также повышении темпов роста промышленного производства. Вместе с тем подобная политика имеет риски, свойственные кейнсианской экономической модели: как показывает мировая практика, поддержание спроса за счет государственного заказа имеет пределы роста и не обеспечивает стабильное развитие экономики в долгосрочной перспективе. В условиях прекращения крупного военного конфликта потребность в наращивании масштабов военного производства может исчезнуть и встанет вопрос в целесообразности существования образовавшихся новых рабочих мест.

В целом на устойчивость народно-хозяйственного комплекса России повлияла комбинация как рыночных, так и нерыночных мероприятий. С одной стороны, бизнес продемонстрировал высокую адаптивность к уходу европейских компаний, он смог быстро перестроиться как на прямое на взаимодействие с компаниями из Глобального Юга, так и на параллельный импорт. С другой стороны, в иных аспектах оказались эффективными меры государственного вмешательства, позволили создать новые рабочие места в оборонной промышленности.

Таким образом, санкционное противостояние стало шоком для экономической безопасности страны, оно потребовало пересмотра многих существовавших ранее подходов и устоявшихся представлений. Санкционное противостояние создало условия, в которых для сверхбогатых стало невыгодно и опасно хранить активы за пределами российской юрисдикции, что способствовало возвращению капиталов России. Инвестиции, необходимые для стабилизации ситуации в новых условиях и достижения развития, были найдены не из внешних источников, а из внутренних – путем использования финансовых резервов государства и средств, имеющихся в распоряжении стратегически значимых компаний.

Список литературы Экономика России против санкционных угроз: взгляд из 2025 года

- Аганбегян А.Г. Переход к инновационному развитию - неотложная задача России // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2024. № 4 (79). С. 5-11. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-3-5-11 EDN: NTYSPN

- Комолов О.О. Деглобализация: новые тенденции и вызовы мировой экономике // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2021. Т. 18, № 2. С. 34-47. DOI: 10.21686/2413-2829-2021-2-34-47 EDN: ZCLMIZ

- Куценко Е., Тюрчев К., Остащенко Т. Релокация как драйвер инновационной активности: глобальное исследование международной миграции основателей компаний-единорогов // Форсайт. 2022. Т. 16, № 4. С. 6-23. DOI: 10.17323/2500-2597.2022.4.6.23 EDN: TIEJKB

- Песоцкий А.А. Россия в санкционном режиме: некоторые промежуточные результаты в контексте внутренних и внешних вызовов // Kant. 2024. № 1 (50). С. 76-81. DOI: 10.24923/2222-243X.2024-50.13 EDN: DRGLYD

- Плотников В.А., Плотников А.В. Постсанкционный экономический рост в России: аспекты экономической безопасности // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2024. № 3 (78). С. 12-22. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-3-173-179 EDN: BISXMW

- Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Гусев М.С. Ключевые сюжеты долгосрочного социально-экономического прогноза развития российской экономики // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2024. № 1 (76). С. 12-20. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-1-12-20 EDN: QEQBZT

- Потемкин А.С. Санкции против России: экономические последствия, стратегии адаптации и перспективы международных отношений // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7, № 7. С. 1947-1970. DOI: 10.18334/ecsec.7.7.121468 EDN: FRKTDN

- Чумаков А.Н. Глобализация или деглобализация? // Век глобализации. 2023. № 3 (47). С. 19-34. DOI: 10.30884/vglob/2023.03.02 EDN: UJAYDK