Экономика технологий в системе государственного статистического учета Российской Федерации

Автор: Жаринов И.О., Жаринов О.О.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 4 (148), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается научная задача выявления переменных фактор-условий, оказывающих существенное влияние на возникновение, развитие и практическое использование в экономике передовых производственных технологий. Приводятся результаты собственных исследований и обзор современной научной периодики, посвященной «экономике технологий», опирающиеся на экономический анализ верифицированной базы многолетних статистических данных и их наглядное иллюстративное представление. Переменные фактор-условия позиционируются «таргетируемыми» параметрами системы государственного экономического управления научно-технологическим развитием России, от абсолютных значений которых зависят технологическое и продуктовое качество отечественного промышленного производства, стремящегося сегодня к технологическому суверенитету. Обосновывается необходимость изменения действующей в области экономики технологий системы статистического учета показателей в связи с их ограниченной информативностью для практического использования при контроле результативности общего научно-технологического развития России.

Экономика технологий, передовые производственные технологии, государственный статистический учет, фактор-условия, развитие и использование технологий, экономическоеуправление, научно-технологическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148331347

IDR: 148331347

Текст научной статьи Экономика технологий в системе государственного статистического учета Российской Федерации

Утверждение новой редакции Стратегии научно-технологического развития России в феврале 2024 года актуализировало проблему комплексного научного поиска: новых экономически эффективных способов обеспечения материало-, энерго-, капитало- и трудосбережения, рассматриваемых технологическими звеньями суверенного промышленного производства инновационного типа; новых организационно-управленческих механизмов и инструментария повышения «чувствительности» процессов инновационной модернизации отечественной промышленности к государственно-частным инвестиционным вложениям и институциональным реформам.

По мнению авторов, такой поиск сегодня целесообразно осуществлять с учетом накопленной в нашей стране многолетней статистики совокупности макроуровневых показателей, на основе которой могут быть [2, 3] научно установлены и экономически обоснованы переменные фактор-условия, оказывающие существенное влияние на возникновение и развитие в РФ новых передовых производственных технологий, а также на их последующее практическое использование в технологических и бизнес-про-цессах субъектов российской промышленности. Выявление таких переменных фактор-условий является [4, 10], с одной стороны, необходимой составляющей процессов разработки новых экономических механизмов управления научно-технологическим развитием России и процессов разработки государственных (системных, институциональных) мер осуществления научно-технической и промышленной политик РФ, и предпосылкой выполнения процессов проведения технологических изменений (инновационной модернизации) отечественной промышленности на фоне наблюдаемого режима технологического и инвестиционного изоляционизма РФ, введенного коллективным Западом, – с другой.

Сопутствующими результатами, которые предполагается получить в процессе экономического анализа общедоступной статистики РФ по направлению экономики технологий, сопровождающей: динамику технологического уклада национальной экономики РФ, основанную на закономерностях технологической эволюции промышленности и проявляющуюся в изменении технологических возможностей субъектов промышленности; поиск новых экономически эффективных механизмов и инструментария управления и способов производства, обеспечивающих бизнесу больший экономический результат при тех же объемах потребления ресурсов (ресурсозатратах), – являются практические предложения по совершенствованию действующей системы государственного статистического учета данных об экономической деятельности субъектов промышленности, сопряженной с научными разработками в области технологических инноваций.

Методы и методология исследования

Принятая авторами методология исследования соответствует научному направлению «экономика технологий» [13] (составная часть более общего научного направления «экономика научно-технического прогресса»), активно развиваемому в трудах Сухарева О.С., Фролова И.Э., член-корреспондента РАН Клейнера Г.Б., академика РАН Глазьева С.Ю. и др., и базируется на:

-

• анализе материалов открытых литературных источников, посвященных современным проблемам научно-технологического развития России и проблемам технологической динамики промышленного производства, рассматриваемым в аспектах научно-технического прогресса;

-

• анализе открытых статистических данных, являющихся объективными (в рамках принятых Росстатом методик учета) отражениями сложившейся в РФ технологической структуры промышленного производства, доминирующей в конкретных отчетных периодах наблюдения;

-

• определении содержательной сущности технологического развития промышленности через изменения энерго-, материало-, капитало- и трудосбережения технологий и их комплексное влияние на производственную инфраструктуру бизнеса, а также способы продвижения продукции на рынки.

Авторы исходят из понимания необходимости [7, 8] количественного определения текущего уровня на фиксированном временном интервале динамики уровня научно-технологического развития России по материалам макростатистики РФ (результатам предшествующей активности), оцениваемого совокупной капитализацией науки (НИОКР) в стране, сформированной из расходов федерального бюджета РФ и частных инвестиционных вложений бизнеса в инновационную деятельность, т.е. в создание и промышленное использование технологических инноваций.

Ориентир в исследовании на статистические данные РФ (эмпирическая база) выбран авторами в связи с возможностью их использования для установления регрессионных зависимостей вероятностных процессов возникновения, развития и промышленного использования технологий от переменных фактор-условий, а также для решения задач [1, 15, 16] прогнозирования научно-технологического развития России в различных экономических отраслях за счет включения экономики технологий в предметный экономический анализ (преобразование накопленных фактов в знания).

Данные Росстата и их анализ по направлению «экономика технологий»

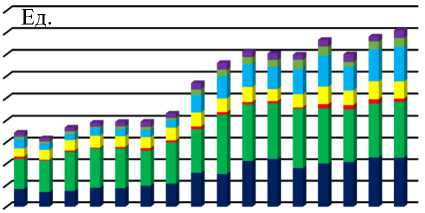

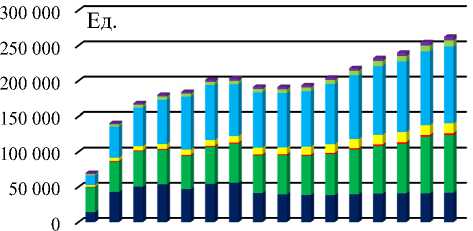

Согласно материалам исследования «О разработке российскими организациями передовых производственных технологий», представленным Репиной А.А. в 2021 г. на официальном сайте НИУ ВШЭ (см.: , выполненного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по государственному заданию проекта «Оценка мер государственной поддержки технологического развития, включая нормативную правовую базу, подготовка предложений по повышению их эффективности», и опирающегося на многолетние данные Росстата (см. рис. 1), в 2020 г. в РФ было разработано 1989 ед. новых технологий – в 2,3 раза больше, чем в 2010 г. (864 ед.).

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

■ Информационные системы Измерения

■ Производство

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020

■ Контроль

■ Связь и управление

■ Транспортировка

■ Инжиниринг

а)

о о о о о о

^ ^ ^ ^ ^ ^

■ Контроль

■ Связь и управление

■ Транспортировка

0^<^1С^^1ПЧОГ-00 0.

»—I »—I »—I »—I »—I »—I »—I »—I »—I »—I

О1 О1 О1 О1 О1 О1 О1 О1 О1 О1

■ Информационные системы

Измерения

■ Производство

б)

■ 2023 ■ 2022 ■ 2021 ■ 2020

г)

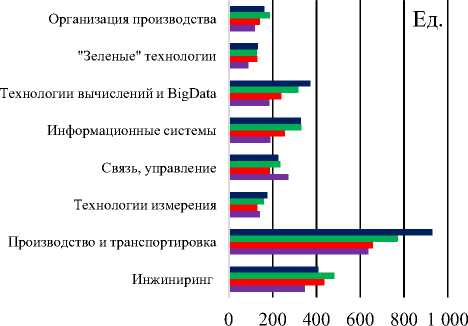

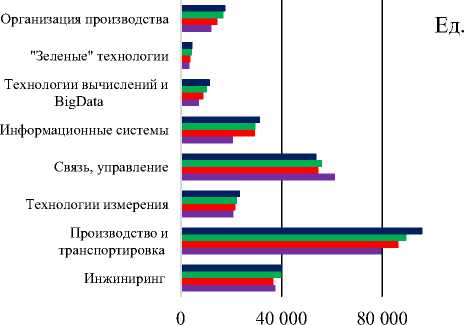

Рис. 1 . Статистические данные учета разработанных в РФ: а) период 2000-2019 гг., б) в период 2020-2023 гг., и используемых в экономической деятельности: в) в период 2000-2019 гг., г) в период 2020-2023 гг. передовых производственных технологий (составлено авторами по данным Росстата).

■ Инжиниринг

в)

Заметим, что на рис. 1 выполнено следующее сокращение стандартизованных наименований видов экономической деятельности, в отношении которых Росстатом осуществляется мониторинг данных: проектирование и инжиниринг – «инжиниринг»; производство, обработка и сборка – «производство»;

автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций – «транспортировка»; аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля – «измерения»; производственная информационная система – «информационные системы»; интегрированное управление и контроль – «контроль»; производство, обработка, транспортировка и сборка – «производство и транспортировка»; технологии автоматизированной идентификации, наблюдения и/или контроля – «технологии измерения»; связь, управление и геоматика – «связь, управление»; производственная информационная система и автоматизация управления производством – «информационные системы»; технологии промышленных вычислений и больших данных – «технологии вычислений и BigData»; передовые методы организации и управления производством – «организация производства».

В исследовании Репиной А.А. отмечается положительная динамика инновационной активности специалистов-изобретателей в сегментах промышленности и высшего образования, стабильно обеспечивающих в рамках экономической деятельности каждой профильной организации создание (в среднем) трех принципиально новых, не имеющих отечественных и зарубежных аналогов, технологий в год. Основные направления технологического синтеза передовых производственных технологий в 2020 г. составили: автоматизированное производство, транспортировка и сборка; проектирование и инжиниринг; связь и управление.

Исходные данные Репиной А.А., основанные на материалах Росстата, в целом совпадают с данными рис. 1 и 2, однако некоторые полученные ей методами регрессионного анализа количественные показатели противоречат имеющейся многолетней статистике РФ. Так, в среднем на одну организацию, занятую в РФ разработкой инноваций в классе передовых производственных технологий, приходится не 3 новые передовые производственные технологии в год, а только одна новая технология, причем созданная не в течение года, а в течение 2 лет. Вероятнее всего, в исследовании не рассматривался весь спектр организаций-инноваторов, структурно разделенных Росстатом на четыре категории.

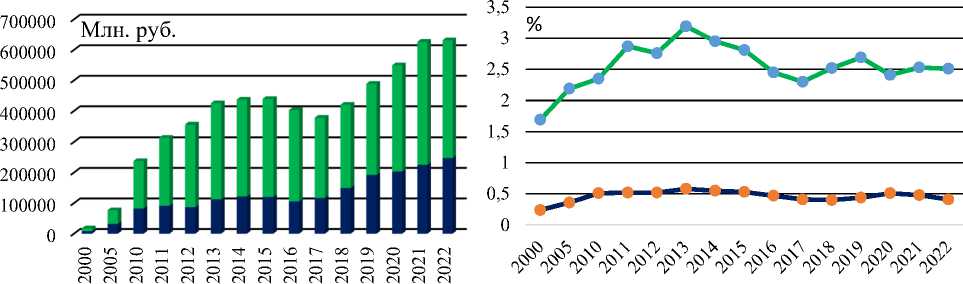

Согласно исследованиям Павлюковой А.В. и др. [9], основанным на обработке статистических данных Росстата, включающих данные по совокупным расходам частного бизнеса, осуществляющего экономическую деятельность в области разработки технологических инноваций, на каждые 10 млрд руб. объема государственного финансирования науки из средств федерального бюджета в РФ (экономический аспект развития технологий) приходится создание в РФ за год в среднем 3 передовых производственных технологий при неизменных расходах частного бизнеса. Целевой вклад частного бизнеса РФ в научно-технический прогресс более внушительный и составляет на каждые 10 млрд руб. инвестиций создание в РФ в среднем 8 передовых производственных технологий в годовом исчислении при неизменных расходах федерального бюджета РФ.

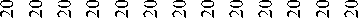

Данные Павлюковой А.В. и др. [9] подтверждаются регрессионным анализом многолетней статистики Росстата, представленной на рис. 1 и соотнесенной с данными рис. 2, с оговоркой на ее сбор и учет по открытым отчетным материалам экономических агентов гражданских отраслей национальной экономики, очевидно, не включающим по соображениям закрытости информации показатели инновационной деятельности организаций, связанные с разработкой и внедрением в промышленность военных технологий. И это при том, что именно оборонно-промышленный комплекс традиционно считается «локомотивом» генерации в нашей стране идей и решений в области технологических инноваций.

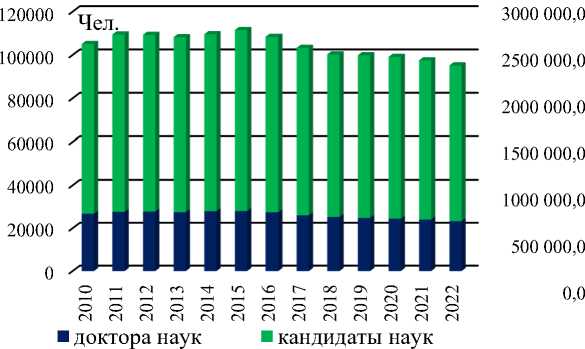

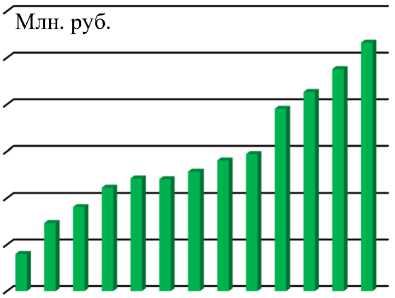

Качественный состав самих инноваторов и их численность (социальный аспект развития технологий) имеют тенденцию к снижению в период 2010-2022 гг. (сокращение на 70 тыс. чел. за 2015-2022 гг.) с пиком 738857 чел. в 2015 г. при общем наблюдаемом росте абсолютного числа разрабатываемых в этот период передовых производственных технологий. Можно предположить, что отрицательное влияние этих переменных фактор-условий в экономике технологий компенсируется ускорением научнотехнического прогресса, согласно динамике которого время, затрачиваемое на развитие новой технологии, оказывается меньше времени, затраченного на разработку технологии предыдущего поколения, удовлетворяющей те же производственные потребности.

Число организаций, осуществлявших инновационную деятельность за последние 20 лет, изменялось в диапазоне от 3492 ед. (минимум в 2010 г.) до 4195 ед. (максимум в 2022 г.). Учет численности юридических лиц – субъектов инноватики как переменного фактор-условия в экономике технологий имеет принципиальное значение, т.к. именно эти организации определяют производственный базис промышленности, на основе которого возникают новые технологии и от состояния которого зависит их динамика (технический и производственно-технологический аспекты развития технологий).

-

■ на прикладные научные исследования —•—к расходам федерального бюджета РФ

-

■ на фундаментальные исследования — — к ВВП

б)

а)

900000 z

800000 z

600000 '

500000 z

400000 /

300000 /

200000 /

0z

государственные

высшего образования

предпринимательские

некоммерческие организации

Чел.

прочий персонал

вспомогательный персонал

техники

в)

исследователи

г)

о —' 01 m xr uo 40 г-- oo o\ о —' 01 ^h^h^h^h^h^h^h^h^h^h^^^

д) е)

Рис. 2. Переменные фактор-условия, влияющие на возникновение и развитие в РФ технологий:

-

а) объемы финансирования науки из средств бюджета РФ в денежном выражении; б) объемы финансирования науки из средств бюджета РФ в процентном отношении к расходам федерального бюджета РФ и к ВВП РФ;

-

в) число организаций РФ, выполнявших научные исследования и разработки; г) численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в РФ; д) численность исследователей, имеющих ученую степень по РФ; е) совокупные затраты на инновационную деятельность организаций в РФ (составлено авторами по данным Росстата).

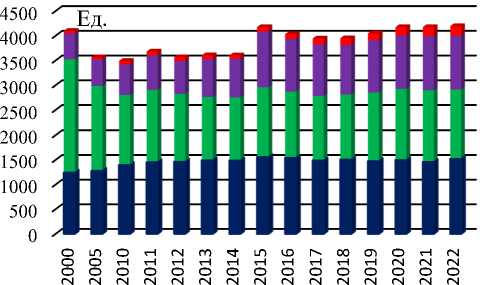

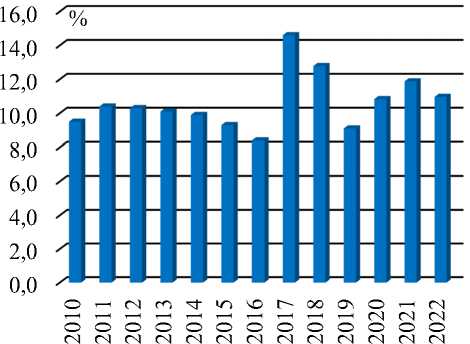

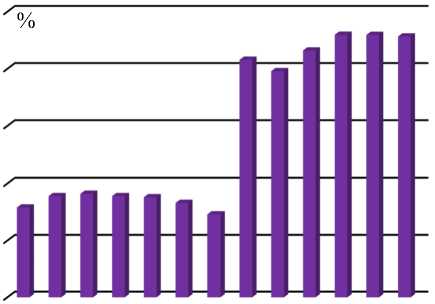

Между тем, периоды спада по данному переменному фактор-условию, приходящиеся на 20052014 гг. и 2016-2019 гг., не находят своего статистического отрицательного влияния на число новых передовых производственных технологий, разработанных в РФ в то же время. По всей видимости, здесь можно говорить о некоторой «критической массе» организаций-инноваторов и их процентного числа к общему числу субъектов национальной промышленности, от которых в принципе зависит сама базовая возможность государства создавать новые технологии в статистически значимых объемах. Таким образом, речь идет о рассмотрении «критической массы» организаций-инноваторов как необходимого фактор-условия для: самоподдерживания расширенных воспроизводственных процессов в отношении технологических инноваций; представления производственного потенциала экономики технологий как воспроизводящейся целостности. При этом нельзя не отметить (см. рис. 3) наблюдающееся в течение длительного времени сохранение инновационной активности организаций в РФ в районе уровня 8-10%.

а)

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ v 'V V

-

б)

Рис. 3. Показатели инновационной активности организаций РФ: а) уровень инновационной активности организаций в РФ, б) удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в РФ (составлено авторами по данным Росстата).

Некоторые изменения динамики инновационной активности, отчетливо прослеживаемые начиная с 2017 г., связаны с переходом Росстата на новую методику учета, основанную на рекомендациях Руководства Осло (Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation) в четверной редакции (до 2017 г. использовалась 3-я редакция документа), расширивших число критериев, позволяющих относить: организации к инновационным; виды экономической деятельности к инновационным. И если по данным рис. 3,б переход Росстата на «Oslo Manual – 4» позволил более объективно в рамках рекомендованной методики учитывать удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в РФ, за счет чего наблюдается скачкообразное изменение динамики показателя с 8-9% до 20-22% с последующим сохранением достигнутого 22%-го уровня, то динамика рис. 3,а показывает, что, после расширения числа критериев и вызванного им статистического выброса, показатель уровня инновационной активности организаций снижается с достигнутого уровня 14,5% обратно к 10%.

Можно предположить, что пересчет уровня инновационной активности организаций в РФ по действовавшей ранее методике «Oslo Manual – 3» выявил бы существенный спад по данному показателю ниже среднестатистических 9%, сформировавшихся за период 2010-2016 гг., что говорит об общей стагнации в РФ этой активности как вида целенаправленной деятельности бизнеса и, следовательно, о необходимости принятия специальных мер государственного реагирования [4]. Как следует из представленного анализа данных Росстата и научной литературы, имеет место «понижательная» динамика по ряду фактор-условий, скомпенсированная составляющей финансирования науки, в связи с чем, пока еще не нашедшая своего отрицательного отражения в макростатистике возникновения, развития и использования технологий. Между тем, компенсаторный эффект влияния на процессы расширенного воспроизводства технологических инноваций одних фактор-условий за счет других фактор-условий не может быть «бесконечным».

В теоретическом пределе при «уходе» фактор-условий ниже своих минимально допустимых границ (кстати сказать, эти границы в современных российских реалиях ученым-экономистам еще необходимо установить) следует ожидать переход экономики технологий на процессы суженного воспроизводства технологических инноваций, что неизбежно приведет к постепенной деградации всей научно-технической сферы. Именно это мы и наблюдали в отечественной экономике технологий после распада СССР, и в этой парадигме уже становится более чем уместным говорить об экономической безопасности РФ в аспектах ее суверенной технологической обеспеченности.

Основным переменным фактор-условием, положительно влияющим с позиции регрессионного анализа на рост числа разрабатываемых в РФ передовых производственных технологий, в течение длительного времени являются государственное финансирование науки и собственные вложения бизнеса в инновационную деятельность, т.е. совокупные финансовые средства государственно-частного партнерства. Причем, при условии сохранения на достигнутых уровнях, рассмотренных выше иных переменных фактор-условий и накопленного от них эффекта (знаний) в общей «экономике научно-технического прогресса», а также при условии фиксации на анализируемом интервале наблюдения структуры национальной экономики и норм институциональной среды РФ как «инвариантов», регулирующих межотраслевое движение ресурсов [13]. В действующей системе учета государственной статистики РФ по направлению экономики технологий такая фиксация «инвариантов» применяется на годовом интервале, т.е. краткосрочно.

Статистически значимое влияние переменного фактор-условия в виде совокупного финансирования науки прослеживается одновременно на все отрасли, в отношении которых Росстатом осуществляется контроль процессов возникновения, развития и использования технологий. Между тем, ежегодный прирост числа технологий в процентном выражении является неравномерным по отраслям, что подтверждает идею цикличности развития «секторов исследований и разработок» экономики технологий с различными квазипериодами.

Сравнительный анализ рис. 1 и 2 показывает также различия в динамиках: разработки в РФ собственных технологий; числа используемых технологий в технологических и бизнес-процессах. Общее количество передовых производственных технологий, учтенных в данных Росстата за период 20052023 гг. и разработанных в РФ, составляет 27124 ед., в то время как число используемых в РФ экономическими агентами технологий за тот же период возросло с 140983 ед. до 278632 ед., т.е. в 2 раза или на величину 137649 ед., превышающую объем собственных разработок РФ в 5 раз.

Предложения по изменению действующей системы статистического учета «экономики технологий» Анализ научной литературы, посвященной исследованиям по научному направлению «экономика технологий», и институциональных норм, устанавливающих актуальные направления научно-технологического развития России, а также методически и инструментально регулирующих деятельность экономических агентов, связанную с разработкой и последующим использованием технологических инноваций, позволяет сделать вывод, что сегодня имеет место институциональная несогласованность глоссария «экономики технологий», разделяющего технологии на: базовые и критические, наилучшие доступные, зеленые, передовые производственные, информационно-коммуникационные, сквозные цифровые, наконец – «высокие» и др., каждый класс из которых допускает включение одних и тех же элементов-технологий, а также элементов-технологий, обладающих индивидуальными свойствами или схожей функциональной принадлежностью и предоставляющих бизнесу в различных отраслях промышленности РФ соответственно специфические или эквивалентные производственнотехнологические возможности, а населению – услуги и контент в цифровой (электронной) форме.

Научное сообщество, в свою очередь, дополняет имеющиеся институциональные определения конкретных групп технологий своими «оригинальными» трактовками и критериями классификации, что также породило в периодике множество вариантов авторских интерпретаций, претендующих в большинстве случаев на «академичность». Статистический учет динамики научно-технологического развития России осуществляется Росстатом только по передовым производственным технологиям, причем, накопительным итогом, из которого невозможно выделить самостоятельные: динамику выбытия одних (вероятно, морально устаревших) технологий; динамику введения бизнесом в производственные циклы новых (вероятно, наилучших доступных) технологий.

Вместе с этим, данные Росстата представляют результаты научно-технической деятельности в РФ за предыдущие периоды и результаты текущей деятельности субъектов инноватики, из которых прослеживается рост числа разрабатываемых и используемых технологий (с детерминированной структурой отслеживаемых отраслей), но никак не развитие экономики технологий как таковой (согласно рис. 1 только с 2020 г. был частично изменен перечень учитываемых групп технологий). Структура используемого в стране набора (стека) технологий раскрывается в государственной статистике по отдельным видам экономической деятельности, осуществляемой бизнесом, и не позволяет дифференцировать развиваемые и используемые технологии как конкурирующие и дублирующие в имеющейся системе промышленного производства, а также как технологии, ориентированные на физическое и виртуальное экономические пространства.

Цифровые технологии охватываются Росстатом исключительно в аспектах их использования субъектами промышленности, а также субъектами Российской Федерации и по очень ограниченной номенклатуре, в то время как разработка и типизация цифровых технологий [5, 6] как самостоятельного вида технологических инноваций, востребованных в связи с общей цифровизацией национальной экономики РФ, все еще остаются за границами организованного на системной основе государственного статистического учета. В то время как согласно определению НИУ ВШЭ [15], «цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг».

В связи с вышеизложенным, нельзя не согласиться с позицией, сформулированной Сухаревым О.С. [13], о низкой информативности учитываемых Росстатом показателей из числа разрабатываемых и используемых технологий, ежегодно измеряемых «штуками» и в отрыве от целевых показателей и уровней технологической, производственной и рыночной готовностей, установленных в имеющихся:

-

• «Дорожных картах», введенных Минцифры России в 2019 г. в отношении развития в РФ сквозных цифровых технологий по приоритетным для РФ экономическим направлениям деятельности субъектов промышленности, согласующейся с экономико-технологическими возможностями бизнеса;

-

• «Методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием», введенных Минцифрой России в 2019 г. и предоставляющих экономическим агентам технологический выбор траектории проведения изменений, связанных с совершенствованием внутрифирменной производственной инфраструктуры;

-

• «Методических рекомендациях по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов», веденных Минэкономразвития России в 2017 г., и др.

Наиболее удачной, по мнению авторов, является систематизация и оценка текущих состояний технологий по группам направлений (по отраслевому признаку), выполненная в 2019 г. государственной корпорацией (ГК) «Росатом» и реализованная в «Атласе сквозных технологий цифровой экономики России». Атлас предметно устанавливает перечень сквозных цифровых технологий, актуальных для видов экономической деятельности экономических агентов РФ в институциональных условиях цифровой национальной экономики РФ и находящихся, согласно Белой книге Минэкономразвития России 2022 г., в разработке у экономических агентов ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом» (отраслевых совокупностей) и др. структур, имеющих различную ведомственную принадлежность, необходимую производственную базу и компетенции.

Наряду с «Атласом сквозных технологий цифровой экономики России» специалистами Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики» разрабатывается [12] проект цифровой платформы «Энциклопедия технологий 3.0» (принцип классификации основан на показателях экологичности технологий), который, по мнению ее создателей, должен стать основой в РФ для «принятия решений о создании приоритетов государственной промышленной политики и формировании инструментов государственной поддержки технологического развития».

Таким образом, имеющаяся система государственной статистики РФ, учитывающая деятельность экономических агентов по направлению экономики технологий, «материализующих» научные знания, подлежит, по мнению авторов, совершенствованию, связанному с необходимостью перехода Росстата на учет показателей, по своему технологическому охвату: согласующихся с институциональными нормами и метриками, вводимыми различными ведомствами по актуальным направлениям цифровизации национальной экономики РФ; позволяющих оценивать динамику удельной эффективности государственно-частного финансирования научных исследований в области синтеза технологических инноваций в конкретных экономических условиях.

С практической точки зрения целесообразной является организация такой системы государственного статистического учета показателей по направлению экономики технологий, согласно которой будут прослеживаться экономические закономерности в циклах замещения в отечественной промышленности по различным экономическим отраслям и видам экономической деятельности одних, морально устаревших групп технологий, полученных ранее на основе результатов освоения научных исследований, новыми, обладающими улучшенными потребительскими свойствами в аспектах энерго-, матери-ало-, капитало- и трудосбережения и оказывающими положительный эффект на общее научно-технологическое развитие РФ.

Можно утверждать, что результаты предметного наблюдения процессов движения (национальный трансфер) и процессов замещения, дополнения технологий в промышленности, а также их статистическая систематизация на уровне базы данных Росстата будут способствовать повышению объективности методик определения количественных оценок:

-

• эволюции технологической базы производства как совокупности элементов производственной инфраструктуры, обеспечивающей экономическое развитие РФ и сообразующей наряду с другими компонентами научно-технических потенциал государства;

-

• цифровой зрелости технологической структуры экономики и ее микро-, мезо- и макроуровневых хозяйствующих субъектов как характеристики конкурентоспособности РФ на внешних рынках;

-

• динамики технологического уклада в стране как «коллективного последствия» экономического роста, рассматриваемого с привязкой к экономико-технологическим преобразованиям отечественной промышленности,

образованных различными сочетаниями используемых в совокупностях производственных отношений технологий и порождаемыми ими технологическими режимами экономической деятельности бизнеса в многовариантных сценариях и стратегиях [6] научно-технологического развития России.

Такие результаты, аккумулируемые в государственном масштабе и на временн ы х интервалах (периодах наблюдения), по сво е му наполнению, очевидно, потенциально необходимы для формирования достаточных статистик, функционально отражающих с позиции экономического содержания новые циклические корреляции между переменными фактор-условиями и процессами возникновения, развития и использования в нашей стране технологий, т.е. процессами, имманентными жизненному циклу технологий и лежащими в основе общего научно-технического прогресса. С теоретической точки зрения, предлагаемые изменения позволят научно обоснованно подходить к выявлению доминирующих и второстепенных фактор-условий в экономике технологий по методикам, отличающимся от используемых сегодня, когда оказывается возможным рассматривать факторное влияние одних условий на процессы воспроизводства технологических инноваций только при фиксации других.

Заключение

Экономическая макростатистика РФ является ретроспективным отражением совокупности взаимодействий органов государственной власти, институтов экономики технологий (в контексте исследования) и субъектов инновационной деятельности, рассматриваемым в экономическом пространстве-времени и характеризуемым переменными фактор-условиями.

Переменные фактор-условия создаются институциональными и инфраструктурными средствами, а в статистическом смысле фиксируются «апостериорно». Иными словами, между «приложением» управляющего воздействия к «экономике технологий» и контролируемой (ожидаемой) реакцией объекта управления имеет место временной лаг. В согласии с общей теорией управления такая система государственного управления относится к типу систем управления с запаздыванием и применяется [6] в социально-экономических системах, в которых имеют место связанные между собой экономические явления, отстающие во времени друг от друга.

В связи с этим, экономическое управление переменными фактор-условиями необходимо осуществлять в рамках решения задач прогнозирования и достижения целей научно-технологического развития

России, т.е. более общего процесса государственного управления наукой, предполагающего в той или иной мере экономически целесообразные изменения «наличной реальности» в отношении экономических, социальных, технических и производственно-технологических аспектов развития в РФ технологий, не приводящие по своим последствиям к «мгновенной отдаче». Такие изменения должны затрагивать как самих субъектов инновационной деятельности (организации – производственный потенциал экономики технологий и люди – интеллектуальный потенциал экономики технологий), так и институциональные условия их существования в экономике технологий, т.е. должны проводиться комплексно, институционально и инфраструктурно согласованно, что оказывается возможным на основе индикативного планирования, используемого при реализации научно-технической и промышленной политик.

Введение «коллективным Западом» объединенного режима технологического и инвестиционного изоляционизма РФ является внешним вызовом как для экономики технологий, так и для отечественной научно-технической сферы, и предоставляет сегодня акторам технологической инноватики «окно возможностей», образованное, с одной стороны, дефицитом новых зарубежных технологий на внутреннем рынке, и государственной поддержкой субъектов российской промышленности, науки и образования, – с другой [5]. Очевидно, экономическое управление переменными фактор-условиями на государственном уровне в таком «окне возможностей» необходимо осуществлять адаптивными методами, синтез которых предполагает выявление новых статистических закономерностей развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, соотнесенного с целями государственного индикативного планирования, учет которых позволит:

-

• формировать новые стимулы и механизмы (институциональные изменения) государственного экономического управления воспроизводством технологических инноваций, устраняющие имеющиеся проблемы динамического согласования стохастических по своей природе процессов возникновения, развития и использования технологий;

-

• создавать новые и совершенствовать существующие институты инновационной инфраструктуры (национальной инновационной системы), осуществляющие трансфер технологий в национальном масштабе в интересах технологической обеспеченности нашей страны и соответственно ее экономической безопасности;

-

• количественно подходить к оценкам чувствительности [13] научно-технологического развития России к макроуровневому влиянию взаимно увязанного институционального инструментария научнотехнической и промышленной политик РФ, используемых при определении траектории экономического движения РФ,

т.е. обеспечить реализацию комплексного подхода к разработке и внедрению в практики промышленности мер государственного регулирования, направленных на развитие интеллектуального и производственного потенциалов (способностей и возможностей) экономики технологий и общий научно-технический прогресс с его «измерением» и последующим статистическим учетом.