Экономико-географические методы оценки потенциала развития сельских территорий, на примере Дубовского района Волгоградской области

Автор: Аляев Владимир Алексеевич, Хаванская Наталья Михайловна, Семенова Диана Александровна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена комплексному экономико-географическому анализу проблем устойчивого развития одного из муниципальных образований региона. Под устойчивым понимается такое развитие, которое сопровождается проявлением положительных тенденций. В современных условиях на всех территориальных уровнях в стране разрабатываются стратегии устойчивого развития. В социально-экономической географии представляется обеспечение устойчивого развития муниципальных образований через решение определенных проблем. К ним относятся проблемы сельского агломерирования, демографические проблемы, проблемы диверсификации хозяйства, проблемы усиления государственного регулирования инвестирования муниципальных образований. Мы являемся сторонниками комплексного развития сельских территорий. Экономико-географическое положение Дубовского района оказывает решающее влияние на социально-экономическое развитие. При этом незначительная часть территории характеризуется выгодным положением, а большая часть - неблагоприятным. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов района основывается на сочетании зональных и индивидуальных признаков. Их сочетание обуславливает лучшие природные показатели для хозяйственного развития в западной части района. Оценка социально-демографического потенциала района характеризуется преобладанием положительных тенденций на территориях, прилегающих к автодороге Волгоград-Сызрань, а также в сельских поселениях западной части. Северная часть района по всей протяженности с запада на восток имеет преобладание негативных тенденций в расселении. Дубовский район в современных условиях выполняет функции специализации во внутриобластном территориальном разделении труда. При этом наиболее производительные отрасли сельского хозяйства тяготеют к автомобильной дороге на юге района. В западной и северной частях преобладает почти полностью механизированное зерновое хозяйство. Изучение территориальных тенденций в формировании устойчивого развития хозяйства Дубовского района создает предпосылки для более сбалансированной политики. В южной части района необходимо способствовать развитию пригородного хозяйства. На большей части района необходимы усилия по недопустимости обезлюдивания территорий.

Устойчивое развитие, муниципальный район, комплексный подход, экономико-географическое положение, хозяйственная оценка природных условий и ресурсов, система расселения, отрасли специализации

Короткий адрес: https://sciup.org/149142376

IDR: 149142376 | УДК: 911.373:338 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2022.4.4

Текст научной статьи Экономико-географические методы оценки потенциала развития сельских территорий, на примере Дубовского района Волгоградской области

DOI:

Социальная и экономическая география как отрасль географической науки характеризуется много аспектным подходом к исследованию проблем взаимодействия природы, населения, хозяйства. Это взаимодействие отражает ход социально-экономического развития территорий.

В современных условиях, произошедшие в стране коренные экономические преобразования обусловили необходимость выработки основополагающих понятий, регламентирующих пути развития страны. К их числу необходимо отнести устойчивое развитие. Принятие в стране стратегий устойчивого развития базировалось на решениях Всемирной конференции ООН и конференции по окружающей среде и развитию. Нацеленность на устойчивое развитие признано большинством стран мира [8, с.101–102].

В Российской Федерации стратегия устойчивого развития является основой ряда обязательных к исполнению федеральных законов, стратегий, государственных программ. К числу основополагающих документов относится федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [21, с. 1–26]. Стратегическое планирование охватывает деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития. Она направлена на обеспечение устойчивого развития. Важным аспектом федерального закона является осуществление стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Следовательно, актуальными будут экономико-географические исследования, направленные на обоснование устойчивого развития муниципальных образований.

Необходимо исследовать процессы, происходящие на сельских территориях пригородных зон городских агломераций. В Российской Федерации на законодательном уровне сформулирована необходимость разработки стратегий устойчивого развития, в том числе и на муниципальном уровне. Экономико-географические исследования при этом носят характер предплановых работ.

Многоаспектность исследования проблем устойчивого развития сельских территорий обусловили сложности в его методическом обосновании. Оно складывается из учета конструктивных предложений на базе теоретических подходов и использовании методических приемов обработки конкретной информации.

Изучение сельских территорий связано с анализом обширных баз статистических данных по демографическим показателям [23, с. 59–77]. Некоторые исследователи предпочитают шире использовать картографические методы, так как сельские территории обширные и необходимо их конкретное изучение.

В исследованиях предлагается использовать зарубежный опыт. В частности, усилить внимание к форсайт-технологиям. В них важнейшую роль играют эксперты, обладающие общепризнанным статусом и способные к объективным экспертным оценкам [26, с. 390].

Сельские территории являются составной частью социально-экономического комплекса РФ. Вследствие этого некоторые исследователи акцентируют внимание на необходимости диверсификации их хозяйства, в частности через сельский туризм [25, с. 142–143]. В целях повышения устойчивости развития сельских территорий предлагается усилить внимание к территориальным взаимосвязям между хозяйствующими субъектами на муниципальном уровне [20, с. 46], а также выявлению индивидуальных особенностей территории [17, с. 224]. С таким подходом связано предложение усилить государственное регулирование через баланс общегосударственных, региональных, муниципальных интересов [11, с. 86–89].

Теоретические подходы затрагиваются в решениях исполнительной и представительной власти. В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» [18, с. 10] указывается на необходимость выравнивания уровней социально-экономического развития различных территорий. В работе по проблемам социально-экономического развития сельских территорий, опубликованной изданием Государственной Думы [14, с. 150] используется агломеративный подход к развитию сельских территорий. Его можно рассматривать как современную интерпретацию положений единой системы расселения страны [2, с. 142].

В работе [22, с. 14–57] предлагается при планировании социально-экономического развития сельских территорий переходить к комплексным программам, охватывающим их в целом, а не только по отраслям деятельности. Своя точка зрения представлена в исследовании [9, с. 10], в которой развитие сельских территорий предлагается рассматривать через функционирование территориально-общественных систем. На такой же подход указывается в работе [24, с. 7]. В ней отмечается переход от ориентации на структуру АПК к целостному подходу в развитии сельских территорий. В книге [5, с. 38] автор указыва- ет на сложность целостного или феноменологического подхода, из-за чего он не получает большое распространение.

Следовательно, актуальным является комплексный подход в исследовании проблем устойчивого развития сельских территорий на муниципальном уровне.

Объект и методы исследований

При экономико-географическом исследовании проблем устойчивого развития муниципального образования – Дубовского района, мы ориентировались на целостный подход, сформировавшийся в социальной и экономической географии. Его основой является такая последовательность применения географических методов и материалов, которые взаимосвязаны друг с другом и позволяют сформировать целостный образ муниципального образования.

Теоретической основой изложенного подхода является использование положений учения о экономико-географическом положении, хозяйственной оценки природных условий и ресурсов, о структуре географии населения, а также учения о территориальном разделении труда и теории экономико-географического прогнозирования.

При оценке экономико-географического положения (ЭГП) мы исходили из понимания его как анализа взаимоотношений объектов, расположенных на определенной территории к объектам расположенным вне его, но имеющим экономическое значение. ЭГП как научное понятие имеет сложную структуру. В частности, основополагающим является экономико-географическое положение. Оно отражает положение территории относительно экватора и нулевого меридиана, объясняет причины обеспеченности территории теплом и влагой. Одним из важнейших подвидов ЭГП является транспортногеографическое положение. Его необходимо проводить на мезо и микро географическом уровнях с использованием крупномасштабной общегеографической карты [10], несущей подробную географическую информацию. Оценка транспортно-географического положения позволила оценить положение Дубовского района относительно Волгограда по изохронам часовой доступности. При оценке транспортно-геогра- фического положения внутри Дубовского района были построены изохроны временной доступности от сел до районного центра в 30 мин., 30-45 мин., свыше 45 мин. Это позволило выявить села с благоприятным, ограниченно благоприятным, неблагоприятным транспортногеографическим положением. Экономико-географическое положение Дубовского района – основной показатель внутреннего потенциала территории, так как оказывает большое влияние на инвестиционную привлекательность.

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов района позволяет выявить сильные и слабые стороны в возможности организации социально-экономической деятельности. Мы проводили ее с учетом внутренней структуры, отражающей оценку благоприятности природных условий жизни населения, оценку агроклиматических условий и ресурсов и оценку природных ресурсов. Работа базировалась на картографическом методе. Основой являлись карта степени благоприятности природных условий жизни населения СССР [7], почвенная карта Волгоградской области [12], работа Воробьева А.В. [3, с. 15–16], топографическая карта Волгоградской области [19].

Оценка степени благоприятности природных условий жизни населения проводилась посредством изучения легенды карты О.Р. Назаревского. Изучение условных обозначений позволяет выявить положительные и негативные черты природных условий.

Оценка агроклиматических условий и ресурсов осуществлялась на учете типов почв, степени их засоленности, степени водной эрозии почв по почвенной карте Волгоградской области. Качественная оценка сельскохозяйственных угодий проводилась на основе работы А.В. Воробьева по показателям бонитета угодий по сельским поселениям района. Учет рельефных особенностей строился на топографической карте Волгоградской области в сочетании с общегеографической картой Волгоградской области. Были выявлены такие черты рельефа как глубина вреза балочной сети, разница между дном балок и высотой водораздела. Перечисленные особенности рельефа влияют на степень развития водной эрозии почв, то есть прямо сказываются на их плодородии. Агроклиматичес- кие условия мы анализировали по данным работы [1, с. 10] с учетом суммы активных температур и коэффициента увлажненности территории. Обобщающим показателем являются баллы бонитета почв, использованные в работе А.В. Воробьева.

Географию населения Дубовского района мы исследовали с опорой на статистический, исторический, картографический методы. Логика исследования была нацелена на выявление тенденций в обеспеченности территории района трудовыми ресурсами их способности осуществлять социальный контроль за территорией. Исходя из этого мы вначале анализировали динамику численности населения, размещение, плотность проживания, миграции. Далее анализировался половозрастной состав, трудовой потенциал населения. Важным элементом был анализ системы расселения, как составной части единой системы расселения региона. Для выявления тенденций в развитии населения мы стремились строить как можно более длинные статистические ряды, что требовало работы в Государственном архиве Волгоградской области [16, с. 12–14]. Опорой в исследовании были официальные статистические данные по населению в городских округах и муниципальных районах Волгоградской области [4, с. 59–61], данные по половозрастному составу населения [15, с. 52, 71], а также карты области.

Участие Дубовского района во внутриобластном территориальном разделении труда нами выявлялось через определение коэффициента специализации, который рассчитывается по формуле: К = П : Н, где К – коэффициент специализации, П – доля района в производстве той или оной продукции от обще областного производства в %, Н – доля района в численности населения области в %.Также нами рассчитывался совокупный коэффициент специализации , как сумма коэффициентов по ряду показателей на основе официальной статистики [6, с. 15–128].

Экономико-географическое прогнозирование развития Дубовского района основывается на использовании метода экстраполяции. Оно базируется на предположении, что выявленные тенденции развития будут иметь место в ближайшем будущем. Каждый из разделов экономико-географического анализа сопро- 38

вождается построением наглядной формы изображения, Последовательный ход наглядных форм изображения формирует прогнозный образ Дубовского района.

Результаты исследования

Определяющим понятием в экономикогеографическом обосновании устойчивого развития Дубовского района является его экономико-географическое положение. Анализ показывает, что можно оценить его на макро-, мезо- и микрогеографическом уровнях. Макро географический уровень ЭГП района обусловлен наличием автомобильной дороги с твердым покрытием федерального уровня Сызрань – Волгоград, а также транспортным потенциалом Волги, который в современных условиях слабо используется. Автомобильная дорога стимулирует развитие автодорожного сервиса, производство транспортабельной продукции – виноделие и возделывание овощных, бахчевых культур. Мезо экономико-географическое положение района на фоне Волгоградской области характеризуется относительной близостью Волгограда и Волжского как источников приложения труда и потребителей местной продукции. Район находится в зоне двухчасовой транспортной доступности, что оценивается как положительный факт. Мик-рогеографическое положение, рассмотренное нами на основе транспортной доступности районного центра от каждого села, показывает, что наиболее благоприятные условия временной транспортной доступности занимает небольшая часть территории, прилегающая к Дубовке. В этом ареале находятся крупные села: Пичуга, Оленье, Песковатка. Ареал 30–45 мин. транспортной доступности занимает территорию почти без населенных пунктов, кроме сс. Горноводяное и Челюскинец. За пределами 45 мин доступности находится большая часть территории с населенными пунктами. Она оценивается неблагоприятно и создает сложности в формировании уровня жизни населения. Построенная картограмма условий временной транспортной доступности представлена на рисунке 1.

Существующие территориальные различия в экономико-географическом положении сел района обусловливают разные возможно сти развития, так как географическая близость сопровождается меньшими транспортными затратами. Наиболее благоприятные они на территории вдоль автодороги Сызрань-Вол-гоград, прилегающей к Дубовке. Остальная территория района имеет неблагоприятное экономико-географическое положение.

Степень благоприятности природных условий для жизни населения в районе оценивается в 3,3 балла. В сравнении с условиями северо-запада области и средней полосы Европейской части России (3,55 балла) этот показатель несколько ниже, но относится к благоприятной зоне. Снижаются степень благоприятности такие элементы природных условий как естественное озеленение, природные условия отдыха и оздоровления, годовые амплитуды среднесуточных температур, степень привлекательности и разнообразия ландшафтов. Перечисленные показатели природных условий обусловили формирование здесь относительно низкой плотности населения в прошлом и настоящем времени.

Дубовский район характеризуется ярко выраженными индивидуальными чертами в обеспеченности агроклиматическими условиями и ресурсами. Рельеф территории района отличается преобладанием высот на уровне 140–170 м, но он во многих местах разрезается небольшими пересыхающими реками: Голая, Холостая, Бердия, Оленья, Пичуга, Сухой Каркогон, Ерзовка. Наличие микрорельефных проявлений – индивидуальная черта территории Дубовского района. Берег Волги у Дубовс-кого района обрывистый, а западная часть района постепенно снижается к долине Иловли. Сложный микрорельеф обуславливает распространение эрозионной опасности территории – 74,1 % от общей площади. Как видно, рельефные особенности сдерживают развитие земледелия, а также орошаемого земледелия.

Агроклиматические условия района представлены благоприятными показателями суммы активных температур – 31 000 С°. Такая сумма активных температур позволяет возделывать большинство среднеспелых и позднеспелых культур умеренного пояса. В то же время для территории района характерна недостаточность увлажнения – коэффициент составляет 0,55. Следовательно, наблюдается засушливость территории, особенно в позднее весенний и ранне осенний периоды. Поэтому район уступает северо-западным территориям области по эффективности развития земледелия.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Транспортная доступность по отношению к райцентрам

I I более 45 минут

I I от 30 до 45 минут

J менее 30 минут

|^—! Граница Дубовского района

Рис. 1. Условия транспортной доступности сельских территорий Дубовского района Волгоградской области

Почвенные ресурсы Дубовского района выделяются комплексностью. Это значит, что в составе почв содержится значительное количество химических соединений, обуславливающих их солонцеватость. Солонцеватые и солонцовые комплексы составляют 50 % территории района. Солонцеватость почв снижает урожайность сельскохозяйственных культур в районе. Распространены сельскохозяйственные угодья с водной эрозией среднего уровня. Качество почвенных ресурсов отражается в показателях балла бонитета. Для Дубовского района характерна мозаичность этого показателя на уровне сельских поселений. Самые низкие показатели балла бонитета сельскохозяйственных угодий наблюдаются в приволжских сельских поселениях – от 39 до 44 баллов. На территории сельских поселений в западной части района балл бонитета колеблется от 49 до 57 баллов. Лучшие сельскохозяйственные угодья в районе уступают среднеобластному показателю в 62 балла. На областном уровне среднерайонный балл бонитета в 49 баллов уступает подавляющему большинству сельских районов, но опережает Калачевский, Ленинский, Светлоярский, Камышинский районы.

Как следствие, по важнейшему показателю общей биологической продуктивности территория района относится к зоне пониженной биологической продуктивности при естественном увлажнении – 1,4 балла [13]. На территории Волгоградской области Дубовский район не имеет природно-климатических преимуществ.

Месторождений полезных ископаемых с значительными запасами на территории района нет. Местное население использует по мере надобности естественные строительные материалы песок, глину. На местном уровне пользуется популярностью вода Черемуховского источника, располагающегося в одном километре от федеральной автодороги. Известен родник, расположенный на автодороге у с. Оленье.

Индивидуальные природно-климатические условия способствовали в прошлом заселению территории района. В первую очередь осваивались приволжские территории. С целью охраны Волжского водного пути в прошлом было сформировано Волжское казачество. К концу XIX в. на указанной территории удалось сформировать относительно высокую плотность населения. По данным Первой Все- 40

общей переписи населения Российской империи здесь наблюдалась плотность населения на уровне 24 чел. / км2. Районный центр – Дубовка в 1926 г. была ярмарочным центром с числом тяготения до 50 сельских населенных пунктов. В то же время она проигрывала таких центрам как Сталинград, Илов-ля, Качалино.

В течение большей части второй половины ХХ в. расселение населения района развивалось в соответствии с общегосударственными подходами. Наибольшее воздействие было оказано в ходе реализации «Схемы районной планировки Волгоградской области», принятой к исполнению в 1978 году. Согласно указанному документу, предполагалось значительное сокращение числа сельских населенных пунктов и формирование системы расселения района.

К настоящему времени, по данным переписи населения 2010 г. в Дубовском районе насчитывалось 26 сельских населенных пунктов. В 10 из них численность населения не превышала 200 человек. В них проживало 4,7 % сельского населения района. Доминирующей тенденцией в развитии сельских населенных пунктов является снижение численности населения. По сравнению с 1969 г. численность сельского населения в 2010 г. составила 66,3 %. Снижение численности населения по отдельным селам колебалось от 87% (с. Караваинка) до 13 % (с. Прямая Балка). Всего снижение численности произошло в 17 селах; рост численности наблюдался в 8 селах, одно село самоликвидировалось.

Анализ территориальных различий в изменениях численности населения показывает, что в районе доминируют экономические факторы в формировании системы расселения. Близость расположения областного центра – Волгограда – обусловила незначительные инвестиции в не самые лучшие сельскохозяйственные территории. На формирование системы расселения влияет также строение дорожной сети с твердым покрытием. Рост численности населения наблюдается в селах, расположенных на федеральной трассе Волгоград-Саратов, ближе к Волгограду – Пичуга, Оленье. В Пичуге с 1969 г. численность населения выросла на 76 %, а в Оленьем – на 59 %. На дорогах с твердым покрытием регионального значения, которые ве- дут к западной части района, от Волги, рост численности в центрах сельских поселений меньший – Усть-Погожье – 46 %, Давыдовка – 25 %. Построенная картодиаграмма динамики численности населения по отдельным селам района представлена на рисунке 2.

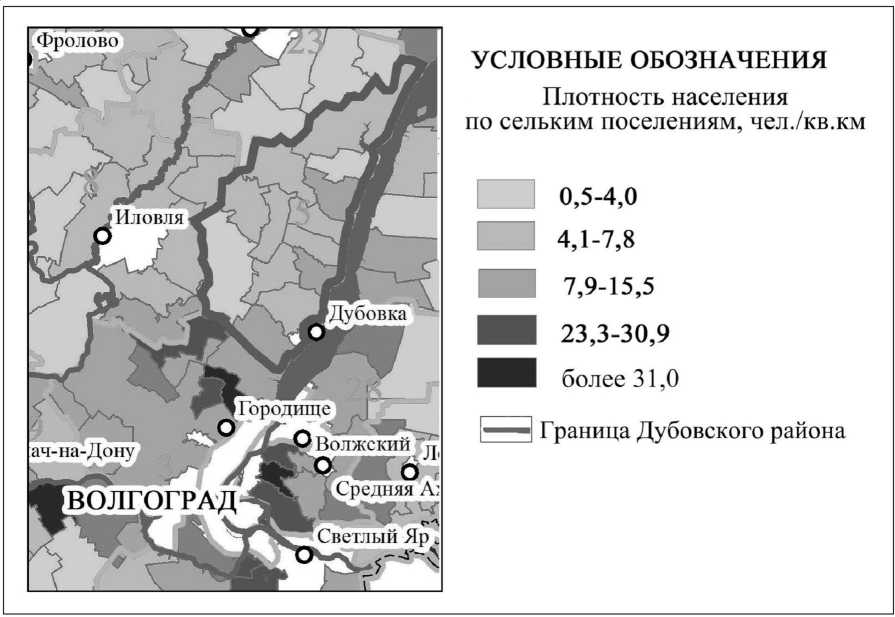

Динамика численности населения в крупных и малых сельских населенных пунктах влияет на половозрастной состав и плотность сельского населения. Половозрастной состав характеризуется нарастанием доли лиц старше трудоспособного возраста и снижением доли лиц моложе трудоспособного возраста. Плотность населения целом по району составляет 5 чел. / км2, или 19-е место по области, в которой существует 33 сельских района. Самая высокая плотность населения наблюдается на уровне 8 чел. / км2 в Пичужинском, Оленьевском сельских поселениях. Остальные (приволжские и отчасти расположенные на западе района сельские поселения) имеют плотность населения от 5,5 до 6 чел. / км2.

Есть сельское поселение с плотностью населения 3,1 чел. / км2 – с. Караваинское.

Построенная картограмма плотности населения по сельским поселениям района представлена на рисунке 3.

В качестве обобщающей оценки внутреннего потенциала устойчивого хозяйственного развития района мы построили картодиагрм-му (см. рис. 4).

По итогам исследования была получена балльная средневзвешенная оценка каждого из сельских поселений района, которая оценивалась по трехбалльной шкале следующие показатели: а) временная транспортная доступность г. Волгограда; б) временная транспортная доступность районного центра; в) изменение численности населения; г) плотность населения; д) балл бонитета почвы. На их основе рассчитывался суммарный ресурсный потенциал территории. Наиболее высокий потенциал наблюдается в сельских поселениях находящихся вдоль автодороги Волгоград-

Рис. 2. Динамики численности населения по отдельным селам

Рис. 3. Плотность населения по сельским поселениям

Рис. 4. Оценка внутреннего потенциала устойчивого хозяйственного развития района

Сызрань и прилегающие к районному центру (Пичужинское поселение, Песковатское поселение, Оленье поселение, Стрельно-Широкое поселение). Самый низкий показатель у Гор-но-Балаклейского и Караваинского поселений. Остальные сельские поселения занимают промежуточное место. Отметим, что преимущества некоторых поселений по суммарному потенциалу обусловлены выгодным экономико-географическим положением.

Изучение участия Дубовского района во внутриобластном территориальном разделении труда основывалось на официальных статистических данных. Расчеты коэффициента специализации были проведены по 13 показателям сельскохозяйственного производства, транспорта, розничной торговли. Дубовский район имеет коэффициенты специализации по всей посевной площади, посевной площади зерновых культур (1,49), посевной площади овощей (1,7), поголовью крупного рогатого скота (1,44), поголовью коров (1,44), производству молока (1,71). Суммарный коэффициент специализации составляет 9,04. Для сравнения в Урюпинском районе – 48,8. Данные свидетельствуют об отсутствии выраженной отрасли специализации. Объяснение этому мы видим в территориальном распределении инвестиций в основной капитал. Дубовский район входит в первую тройку муниципальных образований, имеющих незначительные инвестиции. Можно предположить, что низкая инвестиционная привлекательность вытекает из индивидуальных особенностей экономико-географического положения, природного, демографического потенциала.

Выявленные тенденции в развитии населения, хозяйства района показывают на сохранение в ближайшем будущем проблем устойчивого хозяйственного развития. На южной части района части района экономико-географический прогноз благоприятный, а на большей части – ограниченного благоприятный.

Заключение

Внутренняя теоретическая структура экономико-географического обоснования устойчивого развития Дубовского района позволила сформировать его целостный образ. Использованный много факторый анализ позво- лил рассмотреть многие аспекты обеспечения устойчивого развития муниципального образования: оценить экономико-географическое положение, провести хозяйственную оценку природных условий и ресурсов, провести оценку демографического потенциала, рассмотреть участие района во внутриобластном территориальном разделении труда, обосновать экономико-географический прогноз.

Экономико-географическое положение территории района характеризуется значительными различиями. Выгодное положение наблюдается на юге района. Подавляющая часть территории имеет неблагоприятное положение, что прямо влияет на возможности их социально-экономического развития.

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов основывается на сочетаниях зональных показателей: степень благоприятности природных условий жизни населения, агроклиматические условия, почвенные ресурсы с микро территориальными индивидуальными показателями: разная степень изре-занности рельефа, различия в силе водной эрозии. По индивидуальным особенностям можно выделить два ареала. Благоприятные сочетания наблюдаются в западной части, где склоны имеют меньшие уклоны, чем в восточной части. Неблагоприятные условия наблюдаются в восточной части, где проявляются большие различия в высотах между понижениями и водоразделами.

География расселения населения соответствует индивидуальным особенностям размещения природных условий и ресурсов. Она находится под влиянием внутрирайонного экономико-географического положения, которое влияет на тенденции в снижении численности населения в селах и снижение плотности сельского населения по поселениям. Как следствие, определенные преимущества получают села, расположенные на автодороге Волгоград – Сызрань.

Участие Дубовского района во внутриобластном территориальном разделении труда основывается на особенностях экономикогеографического положения, индивидуальных сочетаний природных условий и ресурсов, сложившейся системе расселения. Они обуславливают низкий суммарный коэффициент специализации хозяйства района.

Экономико-географическое прогнозирование, основанное на методе экстраполяции показывает, что в ближайшем будущем демографический потенциал станет лимитирующим фактором развития района.

Список литературы Экономико-географические методы оценки потенциала развития сельских территорий, на примере Дубовского района Волгоградской области

- Агроклиматический справочник по Волгоградской области. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1967. - 142 с.

- Аляев, В. А. Формирование территориальной структуры хозяйства и транспортной инфраструктуры Волгоградского региона (конец Х1Х -конец ХХ в.): монография / В. А. Аляев, М. В. Аляев. - Волгоград: Изд-во ВолГУ 2018. - 203 с.

- Воробьев, А. В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоградской области: справ. изд. / А. В. Воробьев. - Волгоград: Станица - 2, 2002. -92 с.

- Всероссийская перепись населения. 2010. Волгоградская область. Т. 1. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. - Волгоград: Волгог-радстат, 2013. - 99 с.

- Голд, Дж. Основы поведенческой географии: пер. с англ. / Дж. Голд. - М.: Прогресс, 1990. -303 с.

- Города и муниципальные районы Волгоградской области 2015: стат. обозрение / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. -Волгоград: Волгоградстат, 2016. - 219 с.

- Карта оценки природных условий жизни населения СССР. Масштаб 1: 8 000 000. - М.: Фабрика №> 10 ГУГК, 1984.

- Максаковский, В. П. Географическая культура: учебное пособие для студентов ВУЗов. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1998. - 416 с.

- Мичурина, Ф. З. Устойчивое развитие сельских территорий: учебное пособие / Ф. З. Мичурина, Л. И. Теньковская, С. Б. Мичурин ; под ред. проф. Ф. З. Мичуриной. - Пермь: Прокость, 2016. -293 с.

- Общегеографические карты Российской Федерации. Волгоградская область. Масштаб 1: 500 000. - Омск: Омская картографическая фабрика, 2005.

- Полункина, Т. М. Государственное регулирование сельских территорий / Т. М. Полунки-на // Вестник Екатерининского института. Экономика агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий. - 2020. - №> 1 (49). - С. 86-89.

- Почвенная карта Волгоградской области. Масштаб 1:400 000. - Винница: Винницкая картографическая фабрика, 1989.

- Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР / под ред. А. Н. Каштанова. - М.: Колос, 1983. -336 с.

- Проблемы и перспективы социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект. - М.: Изд. Гос. думы, 2021. - 302 с.

- Распределение населения Волгоградской области по полу и возрасту: стат. обозрение / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. - Волгоград: Волгоградстат, 2018. - 99 с.

- Сведения о численности наличного и постоянного населения Волгоградской области по каждому населенному пункту в районном разрезе на 1 января 1969 года // Государственный архив Волгоградской области. - Ф. 686. - Оп. 42. -Д. 126. - 125 л.

- Сельские территории Омской области: инструменты перехода к устойчивому развитию / под общ. ред. В. В. Карпова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2017. - 316 с.

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Правительство Российской Федерации: распоряжение от 13 февраля 2019 года №2 207-р. - 116 с.

- Топографическая карта. Волгоградская область. Масштаб 1: 200 000. - М.: [б. и.], 1997.

- Устойчивое развитие территорий: монография / под ред. О. В. Кудрявцевой. - М.: Экон. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021. - 492 с.

- Федеральный закон от 28.06.2014 №° 172 -ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Чепурных, Н. В. Региональное развитие: сельская местность / Н. В. Чепурных, А. Л. Новоселов, А. В. Мерзлов ; Совет по изучению производительных сил. - М.: Наука, 2006. - 384 с.

- Шимуратов, М. М. Развитие сельских территорий: федеральный и региональный аспекты / М. М. Шимуратов, Э. Х. Самигуллина // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 4-3. -С. 595-601.

- Широкалова Г. С. От развития производства к развитию территорий: закономерность процесса в европейских странах / Г. С. Широкалова // Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. - Краснодар: КубГАУ, 2019. -197 с.

- Яковенко, Н. В. Сельский туризм как фактор устойчивого развития сельских территорий Воронежской области / Н. В. Яковенко, И. В. Ко-мов, О. В. Диденко // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. География. Геология. - 2017. - Т. 3 (69), №2 1. -С. 141-149.

- Яркова, Т. М. Современные технологии развития сельских территорий в России и за рубежом / Т. М. Яркова // Креативная экономика. - 2021. -Т. 15, №> 2. - С. 379-392.