Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия

Автор: Дорофеев Александр Александрович, Богданова Лидия Петровна, Хохлова Елена Револьдовна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные проблемы развития туристского сервиса

Статья в выпуске: 4 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Понятие «Экологический туризм» в мире и в России появилось во второй половине XX века, хотя путешествия с природно-ориентированными целями, в том числе по охраняемым территори-ям, совершались и гораздо раньше. В статье приведены несколько определений экологического туризма, в том числе два авторских. Утверждается, что экотуризм может развиваться в двух основных формах: как путешествие по любым сохранившимся в естественном виде природным территориям или как тур, экскурсия исключительно в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Второй вариант успешно развивается во многих англоязычных странах. В статье это подтверждается современными данными о динамике посещений наиболее известных национальных парков США. На основе анализа литературы и интернет-источников делается вывод о том, что руководство Российской Федерации считает необходимым развивать экологический туризм в нашей стране по второй – «североамериканской» – концепции. В этом случае в качестве экологических туристов следует рассматривать людей, посещающих с познавательными и рекреационными целями государственные ООПТ – национальные парки и при- родные заповедники. С опорой на это положение в статье приведены современные официальные данные о количестве ООПТ разных видов в России как главных дестинаций экотуризма. Показаны количественные характеристики инфраструктуры для экотуристов в ООПТ: визит-центры, музеи, экологические тропы и маршруты. Рассмотрена динамика туристских прибытий в заповедники и национальные парки России за период 2001–2016 годы. В завершающей части статьи указаны основные проблемы учёта экологических туристов в России.

Государственный заповедник, национальный парк, экологический туризм¸ эко- логический турист, особо охраняемые природные территории.

Короткий адрес: https://sciup.org/140206574

IDR: 140206574 | DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46

Текст научной статьи Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия

Природно-ориентированные путешествия имеют давнюю историю. Однако только в конце XX в. они получили теоретическое осмысление, явную экологическую направленность и необычайную популярность. В 1981 г. Гектор Цебаллос-Ласкурейн впервые стал использовать устный испаноязычный термин «turisimo ecologico». В письменной форме термин экотуризм появился в 1984 г. в журнале «Американские Птицы». Наконец, в 1987 г. было сформулировано первое определение экотуризма. Сам Цебаллос-Ласкурейн определил экотуризм как «путешествие по относительно ненарушенным и незагрязнённым природ- ным территориям с целью изучения, восхищения и наслаждения пейзажем, его дикими растениями и животными, а также любыми существующими культурными проявлениями (как прошлого, так и настоящего), найденными на этих территориях» [7].

В России появление термина «экологический туризм», как правило, связывают с деятельностью Бюро молодёжного туризма «Спутник» Иркутской области. Специалистами этой организации во второй половине 1980-х годов были разработаны и внедрены в практику несколько туристских маршрутов в прибрежной зоне озера

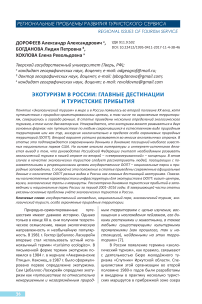

Write a letter to the Editorial board корректировками (рис. 1). На нём хорошо видно, что количество посещений всех видов национальных охраняемых террито- рий в США быстро росло с 1950-х годов, к началу ХХI века стабилизировалось, а в последние годы приблизилось к 300 млн чел.

Рис. 1 – Динамика посещаемости национальных охраняемых территорий США, 1920–2014 гг., млн чел.1 (с доп.)

Fig. 1 – Dynamics of the number of visits in the USA protected territories, 1920-2014, mln. p.

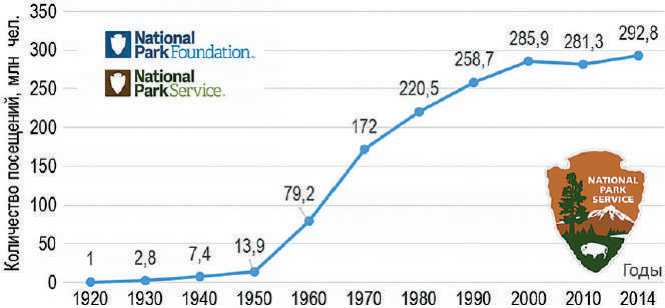

Рис. 2 – Динамика годовой посещаемости некоторых национальных парков США (по данным статистики национальных парков США2)

Fig. 2 – Dynamics of annual attendance of some of the USA national parks

Сама Служба Национальных парков США в своих отчётах утверждает, что в 2016 г. все 376 особо охраняемых объектов, подведомственных ей, посетили 330 971 689 чел.3. Очевидно, следует вспомнить, что в Соединённых Штатах Америки к числу национальных ООПТ относятся более десяти категорий охраняемых объектов, в том числе: национальные монументы, националь- ные заповедники, национальные исторические парки, национальные зоны отдыха, национальные военные парки и др. Среди них классических национальных парков, ведущих свою историю с 1872 года, всего 58. Как видно ниже, эта цифра близка к современному числу национальных парков в России.

На рис. 2. представлена динамика посещений наиболее часто упоминаемых национальных парков США. График отражает высокий и очень стабильный уровень посещаемости всех показанных на рисунке парков в третьем тысячелетии. В одном из наи-

Write a letter to the Editorial board щих эколого-туристских стран мира. Всего в Российской Федерации по состоянию на 25.04.2017 г. насчитывалось 12014 ООПТ федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых достигла 213,7 млн га, что составляет 12,1% от площади страны. Среди объектов самого высокого, всероссийского (федерального), уровня имеется: 103 государственных природных заповедника, 64 природных заказника, 17 памятников природы федерального значения, а также 50 национальных парков6, включая находящийся в Крыму национальный природный парк «Тарханкутский» и госкомплекс «Завидово» в Тверской области, который, несмотря на особый режим охраны, имеет статус национального парка [8].

Кроме того, создано 2243 природных заказников регионального значения и более 8 тыс. региональных памятников природы. Еще на территориях субъектов федерации насчитывается более 2,8 тыс. ООПТ иных категорий регионального и муниципального значения, статус которых установлен законодательными органами самих субъектов в рамках действующего законодательства. Из числа всех ООПТ России подавляющая часть имеет региональный статус (88,7%) и лишь 272 соответствуют федеральному статусу7.

Среди всех субъектов РФ по числу охраняемых природных объектов доминирует Свердловская обл. – 1610 ООПТ, что составляет более 14% всех региональных ООПТ России. Второе место по количеству ООПТ занимает Тверская область. Здесь совместными усилиями учёных биологов и географов, а также депутатов областного совета, выявлено и законодательно закреплено существование 996 ООПТ регионального и местного уровня.

Для посетителей (экотуристов) в национальных парках и даже в заповедниках на разрешённых участках строят специальные инфраструктурные объекты – музеи и ви-зит-центры. Около интересных природных, историко-культурных и этнографических объектов прокладывают туристские маршруты или оборудуют экологические тропы. В удобных местах, если это разрешено зонированием территории ООПТ, возводят

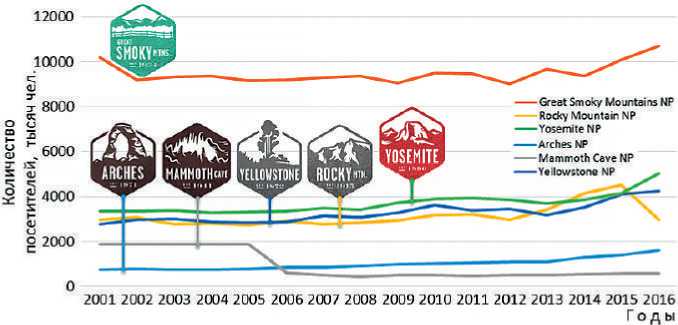

Рис. 3 – Количество объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей в заповедниках и национальных парках России в 2001 и 2017 гг. (по данным Росстата8)

Fig. 3 – The number of infrastructure objects for visitors in Russian reserves and national parks

сравнительно небольшие средства размещения туристов или готовят специальные места для установки палаточных лагерей. Некоторая информация о количестве названных объектов в графическом виде приведена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, по сравнению с 2001 г. число объектов туристской инфраструктуры в заповедниках увеличилось в 1,5–4 раза, а в национальных парках – в 3-5,5 раз. При этом количество самих заповедников возросло за прошедшие 17 лет всего на 3 ед., тогда как новых национальных парков появилось 15. В результате посетители федеральных ООПТ могут ознакомиться с экспозицией интересных (иногда уникальных) музеев в каждом втором заповеднике и в любом из национальных парков. Например, в 2016 г. во всех музеях национальных парков побывало 164946 человек, соответственно, музеи, расположенные в заповедниках, посетили 522836 гостей9. Как видно, обе цифры весьма незначительные, вполне сопоставимые с годовой посещаемостью какого-нибудь одного крупного столичного или Санкт-Петербургского музея.

Почти в каждом заповеднике и национальном парке имеется по 2-3 визит-цен-тра, где туристы могут получить картографические и информационные материалы, посмотреть видеофильмы, прослушать квалифицированные рассказы о природных объектах и явлениях в посещаемом ООПТ.

Количество посетителей визит-центров в 2016 г. составило 606549 чел. в национальных парках и 651943 чел. в заповедниках10. К сожалению, далеко не каждый турист, прибывающий в национальный парк или в заповедник, посещает визит-центр, что, конечно, снижает эффективность реализации природно-ориентированных познавательных услуг. Этот вывод можно сделать, если сравнить цифры посещаемости визит-центров с общим количеством людей, побывавших в заповедниках и национальных парках России: в заповедниках в 2016 году побывало 1262852 чел., а в национальных парках отмечено 2149611 посещений.

В некоторых заповедниках и почти во всех национальных парках туристы могут получить ещё одну услугу – остановиться на ночлег. Для этого во многих национальных парках в специально выделенных зонах построены гостиницы, санатории, базы отдыха. Однако наиболее распространённый тип средств размещения в национальных парках – небольшие гостевые домики и оборудованные места для установки палаток (кемпинги).

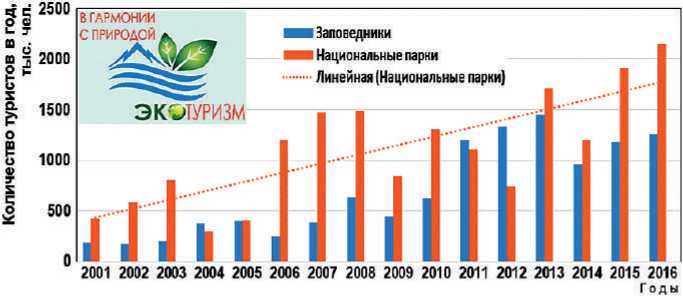

Ориентация на «североамериканский» вариант эколого-туристской деятельности и большая работа по формированию специальной инфраструктуры привели к заметному увеличению количества посетителей федеральных ООПТ и положительной динамике этого показателя (рис. 4). На рис. 4 заметен тренд на увеличение

Рис. 4 – Динамика количества посетителей (экотуристов) в заповедниках и национальных парках России (по данным Росстата)

Fig. 4 – Dynamics of the number of visitors (ecotourists) in Russian reserves and national parks

количества посетителей как в заповедниках, так, в ещё большей степени, и в национальных парках. Суммарное количество посетителей ООПТ федерального уровня в 2016 г. составило 3412,5 тыс. чел . Согласно используемой в данной статье логике, именно эта цифра, хотя бы в первом приближении, характеризует количество экотуристов в Российской Федерации .

Однако данные о количестве экологических туристов в России, приводимые разными исследователями, различаются. Так, ещё несколько лет назад, петербургский географ Е.М. Коростелев в одной из статей писал: «В 2008 г. количество посетителей всех национальных парков России составило 5 млн 730 тыс. чел (из них 9,7 тыс. чел. – иностранцы)» [5]. Он же в 2013 г. в «Российском журнале экотуризма» указывал на рост туристского потока: в 2011 г. количество туристов, побывавших в национальных парках, увеличилось до 7 042 тыс. человек [4]. Впрочем, и в первом, и во втором случаях Е.М. Коростылев не называет источники, из которых получены эти данные. Другой пример: в марте 2015 г. замминистра природных ресурсов и экологии РФ Р. Гизатулин в городе Улан-Удэ во время презентации проекта «Заповедное ожерелье Байкала» сообщил, что 8,5 млн россиян посетили в 2014 г. имеющиеся в стране ООПТ федерального уровня11. В настоящее время в литературе и на сайтах интернета можно найти и другие данные.

Так, в мае 2016 г. в Екатеринбурге в мультитематическом «Международном научно-исследовательском журнале» была опубликована статья, в которой приведены цифры, характеризующие число посетителей российских заповедников в 2014 г. – 533 тыс. чел., и число людей, посетивших национальные парки – 3 100 тыс. [6]. Однако, поскольку в статье нет ни одной ссылки на используемые источники, а некоторые рисунки лишены легенды, то очень трудно понять, откуда черпали сведения авторы. Более того, удивление вызывают и некоторые другие подсчёты и переводы. Напри- мер, число ООПТ в Российской Федерации в таблице оценено всего лишь в 144 единицы, а процент площади охраняемых территорий – всего в 2%. Давно устоявшаяся лексема «экологический туризм» почему-то в названии переведена как «environmental tourism».

В самом начале 2017 г. появилась информация12, что за 2016 г. более 9 млн чел. посетили национальные парки и заповедники России. Из них якобы 80% приходится на два национальных парка – Парк «Лосиный остров», расположенный прямо на территории города Москва (ежегодно посещает 7 млн чел.), и Сочинский национальный парк, находящийся в главном туристском регионе России, – более 800 тыс. чел. в год. Возможно, в силу того, что оба объекта находятся на территории с самыми большими потоками прибывающих туристов, последние цифры вполне реальны.

Выводы. Как видно, проблема учёта экологических туристов является острой и сложной. Даже в том случае, если к их числу относить только посетителей особо охраняемых природных территорий, вопросы остаются.

Во-первых: как правило, в качестве посетителей парков и заповедников учитывают только тех людей, которые воспользовались какими-либо платными услугами, либо прибыли на экскурсию в составе организованной группы. Вместе с тем, во многих парках число реальных посетителей и простых отдыхающих, проникших на «охраняемую» территорию, минуя контролируемые въезды, и не пользующихся платными услугами, значительно больше, чем зарегистрированных экотуристов.

Во-вторых: практически отсутствует статистика по посещаемости таких категорий ООПТ, как федеральные памятники природы, региональные природные парки, региональные памятники природы, федеральные заказники. Несомненно, посетители указанных видов охраняемых территорий в большинстве случаев также могут быть отнесены к числу экологических туристов.

В-третьих: как и везде в туризме, возникает вопрос о разделении потока прибывающих в ООПТ на туристов и экскурсантов. Известно, что очень многие посетители национальных парков, и особенно заповедников, ограничиваются однодневным пребыванием на охраняемой территории и не ночуют не только на территории посещаемого объекта, но и рядом с ним, являясь, соответственно, «экологическими экскурсантами». Однако в статистике, представляемой для общего обозрения, это не отражается.

В-четвертых: по-прежнему иногда появляются публикации, которые не только не приближают решение проблемы количественного учёта экологических туристов, а наоборот, вносят путаницу даже в давно известные общепринятые факты и положения.

В-пятых: конечно, главный, первостепенный вопрос заключается в том, что туристскому сообществу необходимо определиться, кого из путешествующих людей считать,все-таки экологическими туристами, а кого, наоборот, не следует причислять к их числу, пусть даже они и являются потребителями природно-ориентированных услуг.

В связи с этим научные теоретические и практические поиски в вопросе учёта количества экологических туристов и подбора дестинаций для них должны быть продолжены.

Список литературы Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия

- Долженко Г. П. Опыт разработки классификации современного российского туризма//Труды Международной туристской академии. Вып. 5. «Приоритеты и перспективы научных исследований международного туризма в XXI веке». М., 2010. С. 59-69.

- Дорофеев А.А. К вопросу об определении понятия «экологический туризм»//Туризм и региональное развитие. Смоленск: Универсум, 2002. С. 359-364.

- Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы и статистика, 2000. С. 368.

- Коростeлев Е.М. Экологический туризм как фактор регионального развития//Российский журнал экотуризма. 2013. №5. С. 3-9.

- Коростелев Е.М. Экологический туризм на Северо-Западе России: проблемы и перспективы развития//Страноведение и регионоведение в решении проблем устойчивого развития в современном мире: Матер. науч. конф. СПб., 2010. С. 368-376.

- Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции развития//Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Вып. 5-1(47). С. 100-105 DOI: 10.18454/IRJ.2016.47.257

- Лукичев А.Б. Краткий очерк истории экотуризма//Российский журнал экотуризма. 2013. №5. С. 36-37.

- Нотов А.А., Дементьева С.М., Павлов А.В. Ботанико-географическая характеристика флор лесных и болотных комплексов национального парка «Завидово»//Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Биология и экология. 2010. №18-18. С. 97-113.

- Dorofeev A., Bogdanovа L., Khokhlova E. Monitoring of eco-tourism areas in the national parks of Russia//Australian Journal of Scientific Research. 2014. No1(5). Vol. II. Рp. 697-704.