Экранирование электрического поля полярной шапки по данным магнитосферной супербури 20.11.2003 г

Автор: Мишин В.М., Караваев Ю.А., Сапронова Институт Солнечно-Земной Физики Со Ран, Соловьев С.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 19, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследован интервал 03:00-08:02 UT супербури 20 ноября 2003 г. В первые часы этого интервала последовательно наблюдались слабая короткая суббуря и режим типа SMC/GAI - стационарная магнитосферная конвекция с наложением кратковременных разгрузок [Sergeev, 1977; Lin et al., 2009]. В этом режиме входной в магнитосферу поток Пойнтинга ε' и разность потенциалов на границе полярной шапки U pc варьировали коррелированно. В конце интервала отмечены колебания, затем рост динамического давления солнечного ветра (P d). Таким образом, наблюдались три режима возмущения: нормальная суббуря (при P d~2 нПа), SMC/GAI и возмущение при P d≥3 нПа. На фоне смены и развития режимов возмущения описаны изменения переменного магнитного потока Ψ 2=βΨ 02, где 002 - постоянный магнитный поток через «старую» полярную шапку (ПШ). Границы и площадь старой ПШ были определены в спокойный период перед началом супербури с использованием карты распределения плотности продольных токов в полярной ионосфере. Старая ПШ - основание трубки силовых линий, содержащее, соответственно, «старый» магнитный хвост Земли. С началом суббури вокруг старой ПШ и старого хвоста возникают новая ПШ и новый магнитный хвост. Значения β медленно, с масштабом порядка двух часов, в начале интервала SMC/GAI уменьшаются в несколько раз, но затем, при переходе к режиму P d-возмущения, возвращаются к начальному уровню β=1. Эти изменения описывают новое в физике магнитосферы явление, названное β-эффектом. Оно заключается в активизации части старого хвоста, полностью пассивного до начала возмущения. Активизацию инициирует конвекция плазмы с открытыми силовыми линиями нового хвоста - процесс переноса в магнитосферу потока электромагнитной энергии солнечного ветра (СВ). Процесс переноса охватывает сначала расширяющийся новый хвост, затем в него постепенно вовлекается центральная часть долей хвоста - старый хвост. Процессы в старой и новой частях каждой доли хвоста физически различны, но связаны между собой как причина и следствие: конвекция нового потока создает конвекцию старого. Эффективность переноса в магнитосферу импульса и энергии СВ возрастает в несколько раз благодаря β-эффекту. Таким образом, в отличие от существующей концепции, доля хвоста в новом сценарии не является единым целым, но состоит из двух открытых магнитных потоков, связанных между собой как причина и следствие. В настоящей статье β-эффекты впервые описаны по данным трех различных режимов возмущения.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103450

IDR: 142103450 | УДК: 550.385

Текст научной статьи Экранирование электрического поля полярной шапки по данным магнитосферной супербури 20.11.2003 г

-

[2] Известно, что магнитный поток долей хвоста магнитосферы Земли (Ψ) содержит силовые линии, которые не пересекают нейтральный слой и замыкаются через солнечный ветер СВ. [Mishin et al., 2004] представили этот «открытый» в СВ магнитный поток в виде суммы Ψ=Ψ1+βΨ02. Здесь Ψ1 – часть полного потока Ψ одной доли хвоста. Переменный магнитный поток Ψ 1 отсутствует в спокойных условиях, образуется в начале фазы роста

(growth phase) суббури и пронизывает долю нового хвоста и новую ПШ. Изменения потока Ψ 1 создаются непосредственно колебаниями параметров СВ Этот магнитный поток переносит в магнитосферу из СВ поток Пойнтинга ε= const Ψ 1 2 V , где V – скорость переноса потоков Ψ 1 и ε, а с onst – эмпирическая постоянная [Gonzalez, Mozer, 1974; Akasofu, 1977; Mishin, Falthammar, 1998]. Второй компонент Ψ 2 =βΨ 02 , где β≤1 – переменный коэффициент, а Ψ 02 – постоянный магнитный поток через старую ПШ и одну до-

- лю старого хвоста. При введенных определениях выполняются равенства

Ψ=Ψ 1 +βΨ 02 =Ψ 1 +δΨ 02 +Ψ 2 . (1)

-

[3] [Мишин, Караваев, 2010] ввели обозначения Ψ 02 =Ψ 2 +δΨ 02 , где δΨ 02 =(1–β)Ψ 02 , и назвали Ψ 2 и δΨ02 пассивной и активной частью постоянного потока Ψ02 соответственно.

Авторы полагали, что активный поток доли старого хвоста δΨ 02 , будучи активной частью магнитного потока Ψ02 старого хвоста, создает дополнительный поток Пойнтинга ∆ε 1 =с onst δΨ 02 2 V , а активный поток всего старого хвоста создает дополнительный поток Пойнтинга ∆ε 2 =с onst Ψ 02 2 V i , где V i < V . Предполагалось, что суммарный поток Пойн-тинга в доле хвоста есть ε′=ε+∆ε 1 =ε+∆ε 2 .

Из введенных определений следует, что два первых члена правой части (1) – сумма активных частей полного открытого магнитного потока Ψ, последний член (Ψ2) – пассивная часть. Это предполагает метод измерения параметра Ψ 02 как магнитного потока через старую ПШ перед началом или в конце возмущения, когда вклад пересоединения на дневной магнитопаузе в ε′ пренебрежимо мал. Термин «постоянный поток Ψ 02 » – условный. Предполагается, что постоянство Ψ 02 сохраняется в течение рассматриваемого возмущения. Наблюдаемые значения Ψ 02 зависят от средних за несколько часов перед суббурей значений ММП B z , модуля B y и динамического давления СВ. Старая ПШ исчезает (т. е. Ψ 02 → 0) в тех редких событиях, когда длительно, в течение нескольких часов, доминирует северное ММП и модуль B y не превышает 4 нТл [Troshichev, Nishida, 1992; Newell et al., 1997, 1998, 2001].

Опубликованные оценки характерных значений Ψ02 перед суббурей, полученные различными методами, варьируют в пределах Ψ02=(1–9)·108 Вб [Maezawa, 1975; Stern, Alexeev, 1988; Newell et al., 2001; Shukhtina et al., 2005; Milan et al., 2007]. В настоящей работе мы определили значение Ψ02 = 3.8·108 Вб в начальном (спокойном) интервале фазы роста рассматриваемого события, используя метод ТИМ [Mishin et al., 2001; Мишин и др., 2007]. Названная оценка явно занижена, так как исходные данные ТИМ неизбежно получаются с завышенным уровнем отсчета входных данных ТИМ. Эти входные данные – компоненты поля геомагнитных вариаций – отсчитываются от уровня спокойных дней, который соответствует ненулевым значениям переменных магнитного и электрического поля. Например, среднее значение разности потенциалов на границе ПШ в спокойные дни достигает 10–20 кА [Mishin, 1990 и ссылки там]. Мы принимаем, что ошибка ∆Ψ<0, неизбежная в рамках ТИМ при определении Ψ и Ψ02, сохраняется и в ходе суббури. Этот вывод учитывается в наших вычислениях [Mishin et al., 2004]. Значения Ψ и Ψ02 содержат ошибку ∆Ψ, и реальное значение полного открытого потока есть Ψ*>Ψ, но значения Ψ1 = Ψ–Ψ02 не содержат названной ошибки. В результате в соответствии с изложенным подходом получаемые на основе ТИМ характерные для суббурь значения

<Ψ 1 >~(2–4) 108 Вб не отличаются от соответствующих оценок названных выше авторов.

-

[4] Таким образом, параметр β > 0 имеет смысл коэффициента экранирования старой ПШ от проникновения в нее электрического поля конвекции замагниченной плазмы из новой ПШ. При β = 1 старая ПШ полностью экранирована, конвекция плазмы, создаваемая пересоединением на магнитопаузе, в старой ПШ отсутствует. При β = 0 вся старая ПШ становится активной и все ее силовые линии участвуют в переносе потока Пойнтинга с той же скоростью, с какой они конвектируют в новой ПШ. Отсюда видно, что существование пассивного потока βΨ 02 при 0 ≤ β ≤ 1 предполагает частичное или полное огибания старой ПШ конвекцией плазмы. Наблюдаемые признаки огибания описаны в [Мишин и др., 1987; Watanabe et al., 1998; Kustov et al., 2000; Ширапов, Мишин, 2009].

-

[5] Регулярные изменения коэффициента β > 0 в ходе средней (статистической) суббури впервые описаны в [Mishin et al., 2004]. Коэффициент β изменялся от 1 до 0.3, уменьшаясь на загрузочной и увеличиваясь на разгрузочной фазах суббури. Качественно подобные результаты получили [Мишин, Караваев, 2010]; авторы исследовали изменения β в ходе малой изолированной суббури в коротком интервале 03:00–04:05 UT начала супербури 20.11.2003 г. В настоящей статье мы продолжаем аналогичное исследование по данным интервала 03:00–08:02 UT 20.11.2003 г., в конце которого произошел сильный динамический удар солнечного ветра и началась новая фаза супербури.

-

[6] Задача настоящей работы и запланированной серии аналогичных исследований – описать изменения β в ходе различных режимов магнитосферных возмущений. В интервале 03:00–08:02 UT наблюдались три режима: типичная изолированная суббуря, стационарная магнитосферная конвекция c наложением кратковременных разгрузок SMC/GAI [Sergeev, 1977; Lin et al., 2009] и снова режим с признаками суббури, но при повышенном динамическом давлении СВ ( P d). Три режима ясно различимы на приводимых ниже графиках Ψ, АЕ-индексов, P d и других наблюдаемых параметров.

-

2. База данных и таймирование

-

[7] Использовалась база данных супербури 20 ноября 2003 [Караваев и др., 2006; Мишин, Караваев, 2010]. База содержит параметры СВ, измеренные на спутни-

-

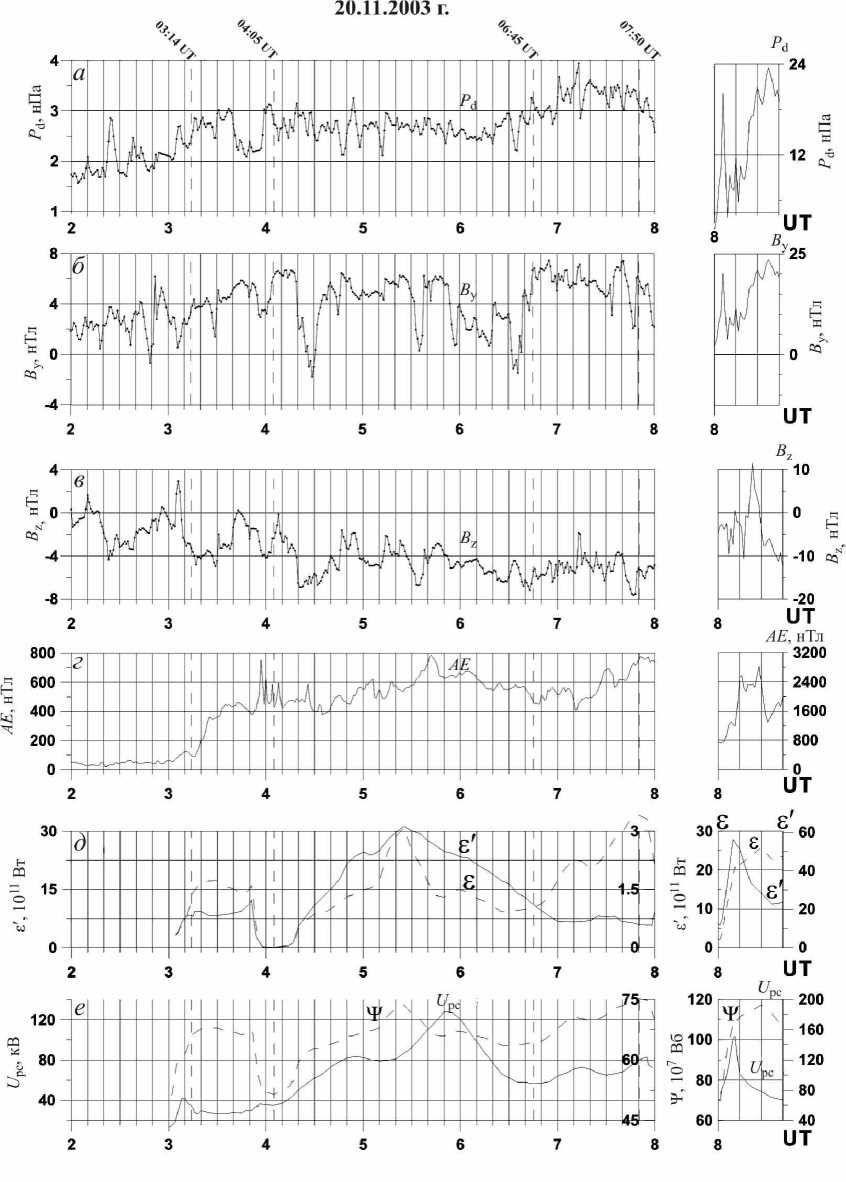

- ках ACE и WIND (D.J. McComas, ACE Science Center), АЕ-индексы, полученные Т.И. Сайфудиновой по данным 59 магнитных станций на геомагнитных широтах 75>Ф>40°, и результаты измерений трех компонент вектора магнитного поля геомагнитных вариаций на сети 115 наземных магнитных станций Северного полушария с Ф>40°. Входная информация показана на рис. 1: параметры СВ, АЕ-индексы, значения потока Пойнтинга из СВ в магнитосферу, полученные с учетом и без учета в-эффекта (е' и е соответственно), разности потенциалов на границе ПШ (Upc), полный открытый магнитный поток доли хвостаФ.

В разделе 2 и 3 описаны использованная база данных наблюдений и алгоритм метода анализа. В разделе 4 – полученные результаты и их обсуждение. Неожиданно сильное изменение режима возмущения при переходе от SMC к P d -возмущению, вызванное сравнительно слабым ростом P d, поддерживает модель P d -возмущений по [Lyons et al., 2005; Lee, Lyons, 2007]. Отмечены особенности β-эффектов, наблюдаемые при смене режима возмущения. Поддержан основной вывод: в отличие от существующей концепции, магнитный поток доли хвоста не является единым целым, но состоит из двух открытых магнитных потоков, связанных между собой как причина и следствие.

Для математического синтеза данных сети наземных магнитометров использована техника инверсии магнитограмм ТИМ-2 [Mishin et al., 2001; Мишин и др., 2007]. Этот метод обеспечивает вычисления для заданных моментов времени 2D-распре-деления в ионосфере электрического потенциала, плотности эквивалентных и продольных токов и упомянутого набора интегральных параметров электрического поля и токов в ионосфере и магнитосфере. Вычисления выполнялись в настоящей работе с шагом 1–5 мин.

-

[8] В параграфе [3] отмечена ошибка АФ значений Ф и Ф02, обусловленная завышенным уровнем отсчета входных данных ТИМ. Начальное значение определено как Ψ 02 = BS , где B =0.6 Гс, S – площадь старой ПШ на упомянутой карте плотности продольных токов. Измерения дали Ф02=3.8^10 8 Вб. Чтобы получить оценку модуля погрешности АФ, мы вычислили значения у и в из (8)-(10) в интервале 03:00-08:30 UT при измеренном Ф02 и значениях Ф*02=Ф02+А. Без поправки А были получены значения в в интервале (-0.2-1.0). Полагая, что отрицательные в - результат наличия в Ф02 погрешности АФ, мы подобрали поправку так, чтобы свести минимальное значение в к нулю. Таким путем найдено А=1.3-108 Вб и скорректированное значение Ф*02=5.1-10 8 Вб. Это значение Ф*02 и соответствующие исправленные значения полного потока Ф* используются ниже в тексте и на графиках рис. 1–4. Знак * при этом опускается.

-

[9] На рис. 1 приведены графики изменений исправленных Ф, е, индексов АЕ, разности потенциалов на границе ПШ и параметров СВ – P d и компонент ММП B y и B z . На основе этих данных мы разделили рассматриваемый период 03:00–08:00 UT на три интервала: 03:00–04:05, 04:05–06:45 и 06:45– 08:02 UT. В 08:02 UT по данным WIND отмечен сильный скачок P d и началась новая фаза супербури, которая не рассматривается в настоящей статье.

-

3. Основные уравнения

-

[10] Мы использовали модель магнитосферы, кратко изложенную во Введении. В этой модели магнитосфера всегда имеет старый открытый хвост, опирающийся на старую ПШ. С началом возмущения дополнительно образуется новый хвост, и в ходе возмущения контакт магнитосферы с замагничен-ным СВ ведет к пересоединению магнитного поля СВ с геомагнитным полем. Обычно принимают, что старый хвост не затрагивается процессом пе-ресоединения, так как его силовые линии находятся в центральной части долей хвоста. При таком предположении электрическое поле конвекции, созданное пересоединением, и скорость конвекции плазмы старого хвоста сохраняются на низком уровне спокойных условий. Однако в [Mishin et al., 2004] получены карты распределения в полярной ионосфере конвекционного электрического поля, возникающего при упомянутом пересоединении на магнитопаузе. Было подтверждено, что электрическое поле конвекции Е е в новом хвосте, проникая в старый хвост, создает там электрическое поле E i, напряженность которого систематически меньше Е е .

-

Границы трех интервалов отмечены на рис. 1 вертикальными пунктирными линиями. В первом интервале ясно виден цикл загрузки/разгрузки Ф, е и изменения АЕ-индексов, характерные для последовательности фаз роста, псевдобрейкапов и фазы расширения типичной суббури [Мишин, Караваев, 2010]. Отметим, что конец цикла изменений в в первом интервале не сопровождается окончанием названной суббури: фаза релаксации (recovery phase)

отсутствует , уровень АЕ-индексов сохраняется после завершения первого цикла изменений в. Тем не менее, в начале второго интервала 04:05–06:45 UT начинается новый цикл изменений Ф, е и коррелированных изменений U pc. В 04:05–06:45 UT на рис. 1 можно видеть сильный рост и последующее уменьшение этих параметров и потока Пойнтинга е. Такие изменения характерны для SMC. Однако просмотр данных наземных магнитометров уверенно показал, что на сравнительно гладкие изменения, типичные для SMC, накладывалась цепочка магнитных бухт с размахом до ~ 700 нТл. Поэтому мы относим интервал 04:05–06:45 UT к упомянутому выше режиму SMC/GAI. Третий интервал, 06:45–08:02 UT, отличается от двух первых умеренно повышенным уровнем P d, что, похоже, создало новый режим – умеренное P d-возмущение [Lyons, 2005; Lee, Lyons 2007]. На графиках рис. 1 начало предполагаемого нового режима сопровождается ростом Ф, значений потока Пойнтинга е и, с некоторой задержкой, ростом АЕ-индексов.

В целом, в каждом из двух первых выделенных интервалов видны законченные циклы роста/спада Ф, е. Изменения этих параметров во втором цикле коррелированны с изменениями АЕ-индексов и U pc . В третьем интервале видны признаки начала нового цикла изменений Ф, е. В последующих разделах статьи мы сравним отмеченные циклы изменений Ф, е и названные признаки различных предполагаемых режимов с изменениями коэффициентов у и в.

Учитывая названные данные наблюдений, [Mishin et al., 2004] предположили, что в ходе growth phase силовые линии старого хвоста постепенно вовлекаются в ускоренную конвекцию. В их сценарии малая часть старой ПШ и пронизывающий ее открытый магнитный поток 5Ф02=(1—в)Ф02 приобретают

Рис . 1. Динамическое давление СВ , P d ( а ); компоненты ММП В Y ( б ) и B z ( в ); AE - индексы ( г ); суммарный поток Пойнтинга , переносимый в магнитосферу из СВ : с учетом ( ε′ ) и без учета ( ε ) β - эффекта ( д ); исправленный полный маг нитный поток через полярную шапку Ψ * и разность потенциалов на границе полярной шапки U pc ( е ). Здесь и на рис . 3, 4 вертикальные штриховые линии отмечают три различных режима рассматриваемого интервала .

скорость V ~Е e ×B, равную скорости конвекции плазмы в новом хвосте. Соответствующий дополнительный поток Пойнтинга есть ∆ε 1 = const δΨ 02 2 V . Поток Ψ 02 в целом имеет в рассматриваемом сценарии среднюю по площади старой ПШ скорость в долях хвоста, равную V i ≤ V , что обеспечивает дополнительный поток Пойнтинга ∆ε 2 = const Ψ 02 2 V i =∆ε 1 .

Таким образом, в сценарии [Mishin et al, 2004] существуют два активных магнитных потока, переносящих в магнитосферу из СВ дополнительный поток Пойнтинга ∆ε с различными скоростями: V или Vi. Эти скорости (в сценарии) изменяются во времени по разным законам: V=V0f1(T), Vi=Vi0f2(T), где V0≠Vi0 и f1≠f2. Суммарный поток Пойнтинга, переносимый в магнитосферу из СВ, состоит из потока ε=constΨ12V и дополнительного потока ∆ε2=∆ε1. В отличие от существующей концепции, магнитный поток доли хвоста в новом сценарии не является единым целым, но состоит из двух открытых магнитных потоков, связанных между собой как причина (ε) и следствие (∆ε).

В итоге [Мишин и др., 2004] использовали уравнения:

ε=constΨ12V;(2)

ε′1=ε+constδΨ022V;(3)

ε′2=ε+constΨ022Vi;(4)

ε′1=ε'2.(5)

В уравнении (3) предполагается, что часть δΨ 02 потока Ψ 02 переносит в долях хвоста дополнительный поток Пойнтинга со скоростью V . В уравнении (4) тот же дополнительный поток Пойнтинга обеспечивается переносом полного потока Ψ 02 со скоростью V i , т. е. ε′ 1 =ε′ 2 .

Отсюда, учитывая (1) и другие обозначения во Введении, были получены основные уравнения для вычисления упомянутого коэффициента β>0 экранирования старой ПШ:

γ= E i / E e ;

γ= V i / V;

β=1–γ0.5=1–( E i / E e )0.5;

Ψ 2 =βΨ 02

Здесь Ei (Ee) – электрическое поле внутри старой (новой) ПШ. При β=1 имеем Ei=0. При β=0 имеем Ei=Ee. Из уравнений (2)–(8) при упрощающем предположении, что границы старой и новой ПШ – концентрические окружности и проводимость ионосферы пространственно однородна, следует

U i - U i 0 Y Е_ 1)

U - (U i - 5 U i o ) Jm ¥ 02 J ■

Значения γ и β определяются на основе уравнений (10) и (6)–(9) по данным карт распределения в ионосфере электрического потенциала.

В уравнении (10) U и U i – разности потенциалов на границе новой (старой) ПШ; δ Ui 0 – разность разностей потенциалов на границах старой и новой полярных шапок на карте потенциала перед началом фазы роста; Ψ – открытый магнитный поток через всю площадь старой и новой ПШ, Ψ02 – постоянный магнитный поток через старую ПШ. Мы будем называть все эти переменные правой части (10) управляющими параметрами.

-

4. Определение управляющих параметров

-

[11] Границы ПШ и весь набор параметров U , Ui , δ U i 0 был получен измерениями на картах ТИМ распределения в ионосфере электрического потенциала, параметры Ψ, Ψ 02 – измерениями на картах плотности продольных токов (ПТ). Как отмечено в параграфе [8], мы использовали вместо Ψ, Ψ 02 скорректированные значения Ψ+∆ и Ψ 02 +∆.

-

[12] В идеальных спокойных условиях распределение в ионосфере электрического потенциала (кон-

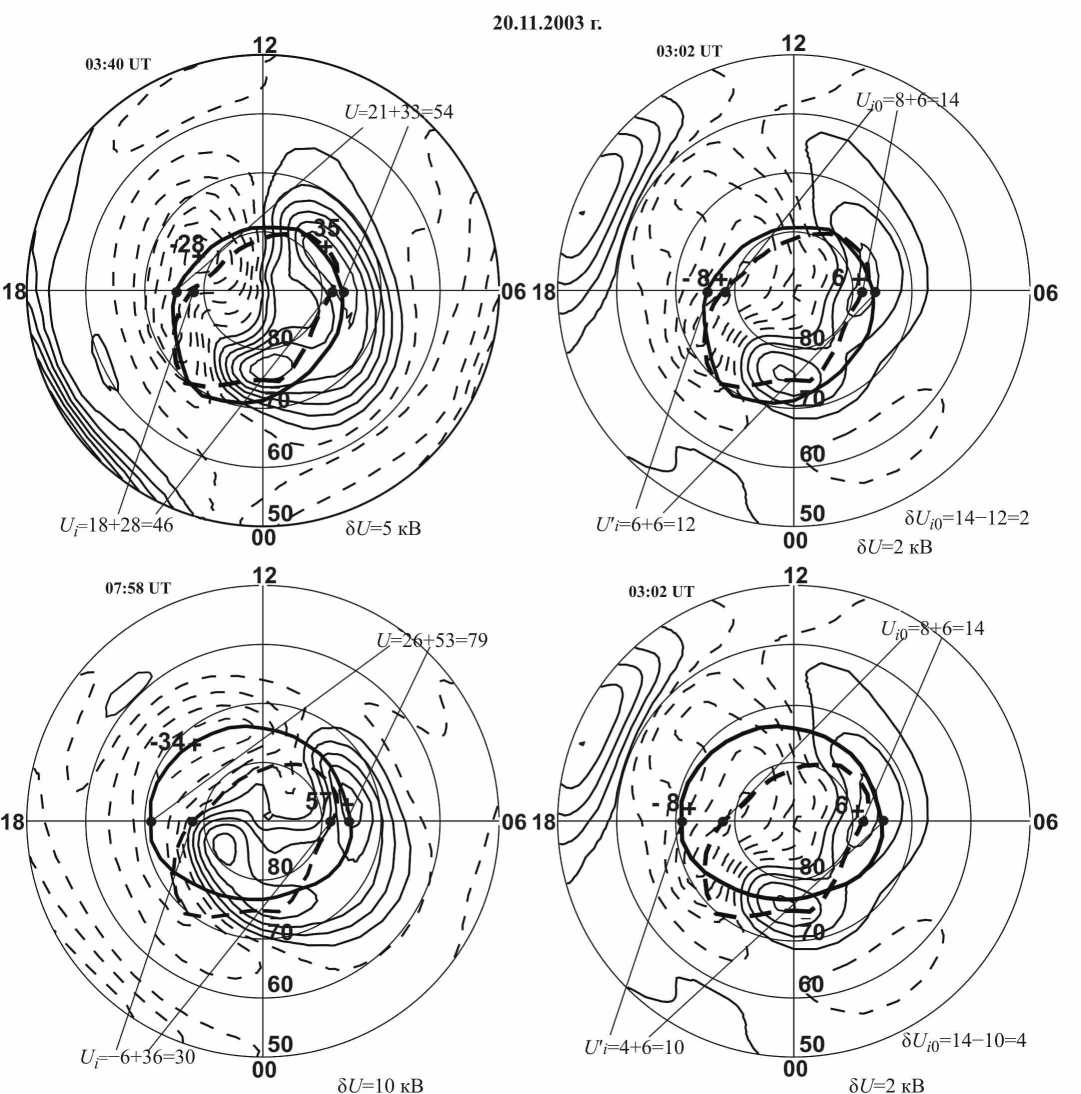

векционная система) содержит два крупномасштабных вихря изолиний функции потенциала U (Ф, MLT)= const . Два главных вихря разделяются осью симметрии, которая составляет малый угол с меридианом полдень–полночь. Такую систему обозначают символом DP2. В рассматриваемых реальных условиях конвекционные системы часто содержат мелкомасштабные неоднородности, как это видно на картах, показанных на рис. 2. В этих примерах «ось симметрии» колеблется около среднего положения вблизи меридиана полдень–полночь с размахом до 45° и более. Каждая разность потенциалов на границе ПШ, U , U i , U i 0 , и δ U i 0 обычно находится как разность экстремальных значений вблизи перпендикуляра к этой оси симметрии, т. е. около наиболее вероятного меридиана 05–17 MLT [Lu et al., 1989]. Проверка показала, однако, что значения названных управляющих параметров можно измерять на карте типа рис. 2, используя меридиан утро–вечер (06–18 MLT) вместо реальной линии, соединяющей экстремумы потенциала. Этот приближенный метод дает занижение в среднем на ~5–10 %. Мы пренебрегали такими погрешностями и использовали для определения управляющих параметров меридиан 06–18 часов MLT.

-

[13] Далее, чтобы иллюстрировать и документировать методы измерений управляющих параметров, на картах левого столбца рис. 2 показаны примеры конвекционных систем. Тонкие сплошные и штриховые линии на картах – изолинии положительного и отрицательного электрического потенциала соответственно. Толстые сплошная и штриховая линии – границы новой и старой ПШ соответственно. Те же обозначения приняты на картах правого столбца, где показаны конвекционные системы начального момента T 0 =03:02 UT, но границы ПШ – те же, что на картах левого столбца.

Для момента 06:40 UT на соответствующей карте левого столбца определены значения 21 и 33 кВ электрического потенциала на границе новой ПШ в двух точках меридиана 06–18 MLT. В правом верхнем углу карты на рис. 2 показаны два названных числа и их алгебраическая разность U =54 кВ. В левом нижнем углу карты показана разность U i =18+28=46 кВ, полученная измерениями потенциала в двух точках того же меридиана на границе старой ПШ. Вычислены разности каждой такой пары. Аналогично получены значения U =79 кВ, U i =30 кВ для момента 07:58 UT.

Значения δ U i0 определены по данным карт правого столбца рис. 2. Как отмечено выше, на этих картах приведены системы изолиний потенциала в нулевой момент 03:02 UT, а границы ПШ – те же, что на картах левого столбца. На каждой карте, на меридиане 06–18 MLT, измерялись два значения потенциала на границе старой ( U i 0 ) и два значения на границе новой ПШ ( U ' i0 ), разность которых есть δ U i 0 . Например, для 07:58 UT получено δ U i 0 = U i 0 – U ' i =(8+6)–(4+6)=4 кВ.

-

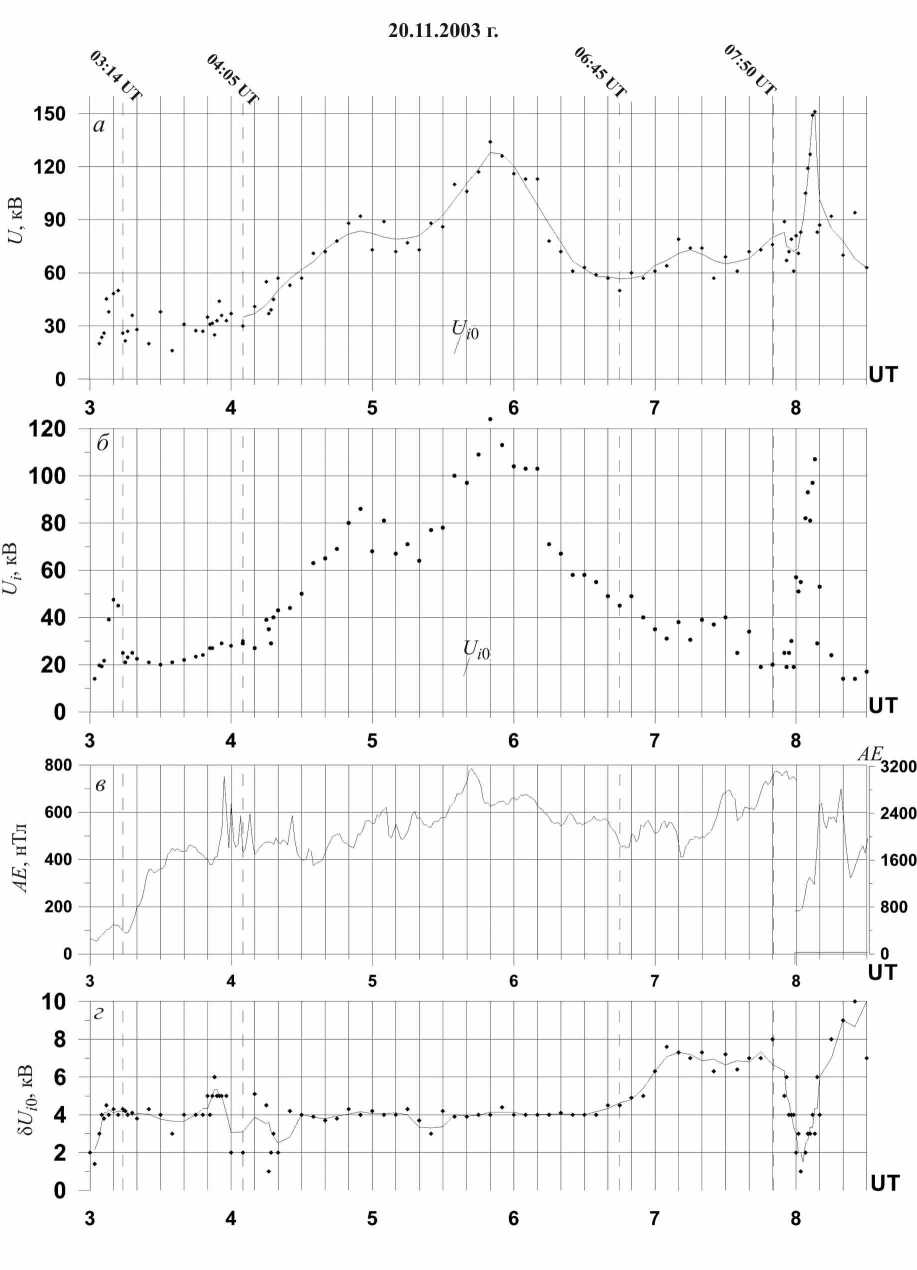

[14] На рис. 3 приведены графики изменения параметров U , U i , АЕ и δ U i 0 в интервале 03:02–08:02 UT. Можно видеть подобие графиков U , U i и AE -индексов в 04:05–06:45 UT. Коэффициенты корреляции AE с

U и U i равны 0.77, что соответствует результатам, ожидаемым в режиме SMC.

Коэффициенты корреляции

|

Коррелируемые параметры |

AE |

P d |

|

04:05–06:45 UT |

||

|

U |

0.77 |

–0.34 |

|

U i |

0.77 |

–0.62 |

Рис . 2. В левом ряду – карты электрического потенциала в ионосфере для моментов 06:40 ( вверху ) и 07:58 UT ( вни зу ). Тонкие сплошные ( штриховые ) линии – изолинии положительного ( отрицательного ) потенциала .

Отмечены значения потенциала в фокусах конвекционных вихрей ( двузначные числа крупным шрифтом ). Фокусы показаны крестиками . Черные кружки на старой ( толстая штриховая линия ) и новой ( толстая сплошная линия ) ПШ от мечают точки , в которых определены значения потенциала на меридиане 06–18 ML Т . Модули отрицательного и поло жительного потенциалов и их сумма ( значения U ) показаны в правом верхнем и левом нижнем углах каждой карты .

В правом ряду – аналогичные карты для нулевого момента , используемые при измерениях и вычислении значений δ Ui 0. Границы ПШ в правом столбце – те же , что в левом ( см . текст ). Координаты : геомагнитная широта и MLT.

-

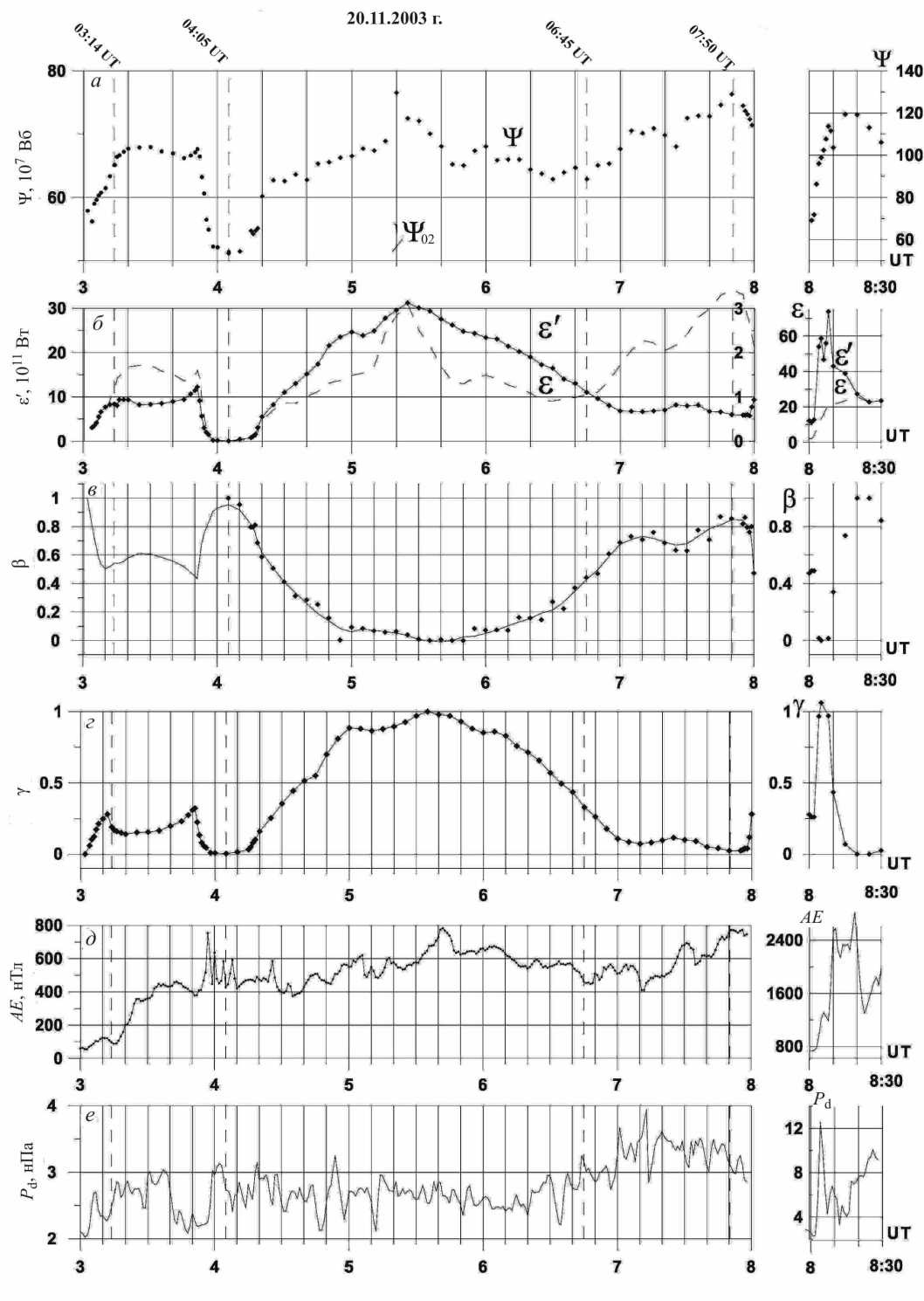

[15] На рис. 4 приведены графики, которые дают ясную картину развития трех последовательных циклов изменений коэффициентов γ и β. Циклы начинаются на уровне β≈ 1 и включают гладкие изменения – падение и последующее восстановление значений β. Уровень падения мал в первом цикле и усиливается во втором в разы, до значений β=0.

Первый цикл совпадает по времени с интервалом режима слабой суббури, 03:00–04:05 UT. Однако классическая суббуря включает фазу восстановления, которая отсутствует в первом цикле. Второй цикл охватывает интервал SMC/GAI и часть интервала 04:05–06:45 UT, где предполагается режим умеренного P d -возмущения. Второй цикл, вероятно, заканчивается вблизи 07:50 UT, когда достигается уровень β=max и начинается быстрый спад β, показывающий начало нового (третьего) цикла изменений β. Момент 07:50 UT не совпадает с началом или окончанием какого-либо режима возмущения.

В целом время окончания режима суббури не совпадает со временем окончания первого выделенного цикла изменений β, так же как время окончания второго выделенного режима SMC/GAI не совпадает со временем окончания второго цикла изменений β.

Рис . 3. Измеренные значения управляющих параметров правой части уравнения (10) и АЕ - индексы в интервале 03:00–08:30 UT. Разности потенциалов на границах новой и старой полярных шапок : U ( а ) и Ui ( б ); индексы АЕ ( г ); па раметр δ U i 0 ( в ).

Масштаб на вертикальной оси панели ( в ) изменен в 08:00 UT. Горизонтальные прямые линии на панели а и б пока зывают принятые значения Ui 0 – начального значения Ui .

Рис . 4 . Полный магнитный поток через полярную шапку Ψ и его начальное значение Ψ 02 ( а ); потоки Пойнтинга ε и ε′ ( см . подпись к рис . 1) ( б ); коэффициенты экранирования β и γ ( в и г ); АЕ - индекс ( д ); динамическое давление СВ P d ( е ).

5 . Основные результаты и заключения

-

[16] Несмотря на существенную оговорку, сделанную в [15], мы заключаем по данным рис. 4 (панели в и г), что рассмотренные циклы спада и роста β совпадали по времени с циклами роста и спада значений Ψ и ε, и ε′.

Эти данные согласуются с результатами, которые получили [Mishin et al., 2004, 2010; Ширапов, Мишин, 2009] по данным статистической обработки других суббурь.

-

[17] Согласно упомянутым ранним работам, циклические изменения β означают соответствующие изменения потока δΨ 02 =(1–β)Ψ 02 – второй активной части полного магнитного потока старого хвоста. Эти изменения создаются вовлечением потока δΨ 02 в конвекцию от Солнца замагниченной

плазмы на загрузочной фазе возмущения и затуханием названной системы конвекции в ходе разгрузочной фазы. Данные настоящей статьи поддерживают такую интерпретацию основного β-эффекта и дополняют ее новой информацией.

-

[18] Как следствие изменений δΨ 02 возникает дополнительный поток Пойнтинга ∆ε. Суммарный поток Пойнтинга ε′ возрастает в несколько раз по сравнению с его начальной величиной при постоянном значении β=1. На рис. 4 (панели а и б) можно видеть, что размах соответствующих изменений отношения ε′/ε может увеличиваться десятикратно.

-

[19] Мы отмечаем также, что начало в 07:50 UT третьего цикла изменений β опережает скачок P d в 08:02 UT, который можно видеть на рис. 1, 4 и на графике SYM-H в [Huttunen, 2002]. Скачок увеличил

динамическое давление СВ более чем в 4 раза. Эти факты свидетельствуют, что доли хвоста магнитосферы «почувствовали» рост P d раньше, чем на изменение P d откликнулась система токов на магнитопаузе и DR-ток.

-

[20] В целом полученные новые данные свидетельствуют, что доля хвоста не является единым целым, как предполагает существующая концепция, но состоит из двух открытых магнитных потоков. Физика происхождения этих двух магнитных потоков различается, но два потока связаны между собой как причина и следствие.

В настоящей статье β-эффекты впервые описаны по данным трех различных режимов возмущения.

Мы продолжаем исследование β-эффектов, наблюдавшихся 20.11.2003 и в других магнитосферных бурях.

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант № 10-05-93168 Монг_а.

Авторы благодарят А. Леоновича, В. Мазура, А. Базаржапова, Т. Сайфудинову за полезные дискуссии; М. Толочко – за техническую помощь. Входные данные ТИМ получены: параметры солнечного ветра – от Р. Леппинга, К. Огилвие, Дж. Стенберга и А. Лазаруса; данные наземных магнитометров – от Дж. Ватермана (ДМИ, Дания), А. Вилайнена (проект IMAGE), К. Юмото (проект 210MM), Т. Иу-емори (WDC-C2, Киото), Дж. Посч (проект MACCS), О.А. Трошичева (ААНИИ), Е.П. Харина (МСД-Б), Б.М. Шевцова и А.В. Винницкого (ИКИР), С. Хомутова (обс. «Новосибирск»), О. Кусонского (обс. «Арти») и руководителей проектов INTERMAGNET, CANOPUS, GIMA (Университет Аляски).