Экспедиционные исследования Института геологии в 2003 году

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127712

IDR: 149127712

Текст статьи Экспедиционные исследования Института геологии в 2003 году

Экспедиционные работы в Институте геологии проводились 25 отрядами во всех районах Республики Коми и за ее пределами. Полевые работы были начаты в июне и завершены в сентябре. Благодаря своевременному финансированию все отряды выехали в поле без задержек.

В двух отрядах Института геологии проходили учебную практику студенты кафедры геологии Сыктывкарского го-суниверситета в Республике Крым, и на Джеджим-Парме. В последнем случае

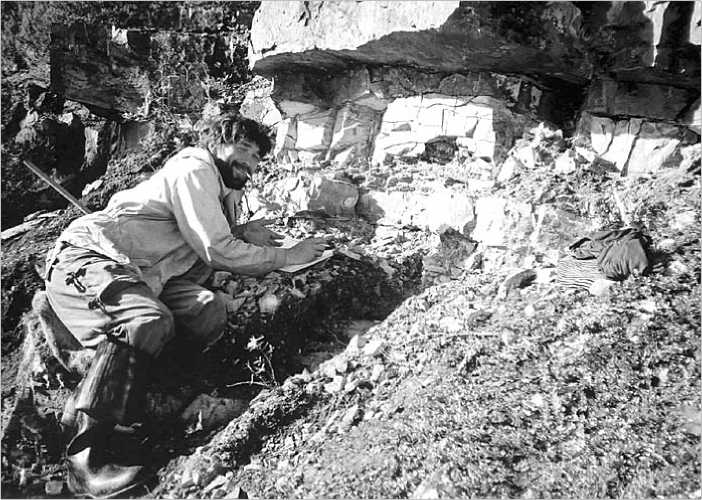

Работа отряда fi. Глухова проверяется высокой инспекцией. Справа налево: М. Рощевс-кий, Н. fiшкин, В. Илларионов, fi. Спиридонов, О. Макарова, Е. Лочехина, fi. Глухов

силами студентов решались конкретные геологические задачи, в частности установлено наличие древних кор выветривания в зоне сочленения верхнерифей-ских и среднедевонских отложений.

В работах полевых отрядов института принимали участие иностранные специалисты (полевые отряды Майдль Т. В., Куликовой К. В., Пыстина А. М.): из Эстонии ‒ Мянник П. Э., из Германии — К.-П. Бургат, С. Эстрада, Х. Кокс; из Швеции — Д. Джи. Кроме того, в экспедиционных исследованиях участвовали сотрудники сторонних геологических организаций: Л. Т. Белякова — ТП НИЦ (отряд А. М. Пыстина), палеонтологи Западно-Сибирской экспедиции Багмет Г. Н., Савицкий В. Р. (отряд А. И. Антошкиной).

В целом поставленные в програм- мах работ, утвержденных ученым советом Института геологии, задачи геологических исследований выполнены в полном объеме. Получены новые интересные материалы по геологии, стратиграфии, минералогии региона, собраны коллекции для геологического музея.

В ходе работ геологического отряда В. Д. Игнатьева на Умбо-Пижемском титановом месторождении установлено, что имеется принципиальная возможность получать гравитационным способом (с использованием винтовых шлюзов) черновой концентрат, содержащий 30 % диоксида титана. Большая часть диоксида титана содержится в ильмените, что объясняется его большей плотностью. Черновой концентрат содержит 45 % кварца, 30 % ильменита, 20 % лейкоксена и 5 % других минералов.

Сотрудниками геологического отряда под руководством К. В. Куликовой проводились работы совместно с коллегами из Института геологии и минеральных ресурсов Германии. В результате работ установлены признаки метасоматического происхождения плагиоклазовых лерцолитов в породах Хор-дъюского метаморфического комплекса. На р. Трубаю установлено наличие протяженного разреза комплекса параллельных даек («дайка в дайке») с от- четливыми геологическими признаками спредингового происхождения.

Отряд А. А. Соболевой выполнял работы в пределах Няртинской купольной структуры, Народинского, Ильяиз-ского и Маньхамбовского массивов. В полевых работах принимал участие д. г.-м. н. Г. П. Зарайский (ИЭМ РАН). При исследовании гранитоидов, слагающих массивы николайшорского комплекса, был сделан вывод о том, что эти породы образовались в результате ультраметаморфизма пород няртинского комплекса, щекурьинской и, возможно, отчасти пуйвинской свит. По минеральному составу гранитоидов николайшорского комплекса можно предположить, что они образовались из высокоглиноземистого субстрата и в некоторых случаях могут иметь повышенную щелочность.

Геофизические исследования выполнялись тремя отрядами. Отряд В. А. Лютоева проводил работы по теме: «Сейсмическое районирование Республики Коми». Полевыми наблюдениями установлено, что в пределах платформенной области юга Республики Коми наиболее активная структура по отношению к изменению атмосферного давления — Сысольский свод, наиболее спокойная — Коми-Пермяцкий свод.

Геологический отряд под руководством Н. В. Конановой проводил работы по теме: «Алмазы и алмазоносность Ти-мано-Уральского региона». В плане выполнения программы научных исследований было совершено шлиховое опробование р. Сысолы и руч. Воръю, Лопъю, Аль, Б. flсног. Проведены магнитометрические наблюдения на выявленных аномалиях гравитационного поля.

С целью расширения сети сейсмических станций на европейском Северо-Востоке России В. В. Удоратиным были выполнены исследования по изучению сейсмических свойств грунтов. В результате проведенных работ было определено оптимальное место для установки станции — с. Бакур Ижемско-го района.

При изучении истории развития природной среды и климата на Европейском Северо-Востоке в пещере на р. Седъю были обнаружены костные останки млекопитающих, в основном

грызунов. Из остатков мегафауны встречены кости зайца и оленя. Анализ полученных материалов позволяет отнести находки представителей фауны к позднему голоцену (Д. В. Пономарев).

Т. В. Майдль проводила геологические исследования в двух районах: Интинском и Ухтинском. На первом этапе работ установлено, что пограничные отложения ордовикской и силурийской систем располагаются в районе руч. flренейшор ниже первых брахиоподо-вых слоев яренейского горизонта. Предполагаемая литологическая граница соответствует первой крупной трансгрессивной поверхности лландоверий-ского седиментационного цикла и в этом плане отражает глобальный характер смены фауны, связанный с началом крупной трансгрессии мирового океана.

Во время исследований, проведенных в Ухтинском районе, было выполнено опробование опорных разрезов кремнисто-карбонатных доманикоид-ных формаций ( Д 3 ) Ижемской впадины Печоро-Баринцевоморского СБ с целью геолого-геохимического анализа обстановок седементогенеза и диагенеза высокоуглеродистых верхнедевонских отложений по комплексу литолого-фациальных, геохимических, биостратиграфических, изотопных и минералогических критериев. Анализ слоевых мощностей доманиковых отложений позволил выделить в изученных разрезах циклы различного ранга и мощности, являющиеся сигналами орбитальных циклов продолжительностью 40, 100 и 430 тыс. лет. Первые два цикла относятся к прецессионным. Преобладание маломощных (30— 40 см) циклов в разрезе нижней подсвиты, по сравнению с более мощными (около 1 м) циклами разреза сред-ней-верхней подсвиты, свидетельствует о глобальном похолодании океана в доманиковское время.

Результаты работ А. И. Антошкиной позволили увидеть наиболее достоверную картину внутреннего строения рифовых сооружений и проследить взаимоотношение различных рифовых фаций. Определены микробиальное ядро и широкое развитие шлейфовых фаций с обилием криноидного скелетного материала. Установлено существенное сходство состава микробиаль-но-метазойной ассоциации силурийских рифов Урала и Северо-Западного Салаира.

Исследования Н. fi. Никуловой, проведенные на р. Ельме (правом притоке Печоры), показали, что межформационные отложения, локализованные между породами допалеозойско-го фундамента и нижнего ордовика, весьма напоминают отложения щеку-рьинской свиты Приполярного Урала и, следовательно, могут датироваться как нижне- (средне-) рифейское.

В полевом сезоне 2003 г. исследованиями золото- и алмазоносности Республики Коми занимались четыре отряда (начальники отрядов Н. В. Конано-ва, В. И. Ремизов, fi. В. Глухов и С. К. Кузнецов). В результате был собран

Приполярный Урал, Д. Соболев за работой

представительный в основном шлиховой материал, характеризующий золото- и алмазоносность палеороссыпей базальных отложений юры юга Республики Коми, песчаников протерозойского возраста карьера Вадьвож, аллювиальных отложений р. Сысолы и руч. Воръю, Лопъю, Аль, Б. flсног. Отряд С. К. Кузнецова выполнял работы по оценке перспектив золотоносности аллювиальных отложений юго-западной части хребта Манитанырд. Полученные данные позволяют сделать заключение о перспективности Малдинской площади на обнаружение коренных проявлений золотофукситового (мусковитово-го) типа.

Исследованием перспективности территорий РК на углеводородное сырьё занимались два отряда (начальники отрядов С. С. Клименко и С. В. Лы-юров). Первый отряд проводил работы в бассейне р. Лемвы с целью уточне- ния перспектив нефтегазоносности пермских и каменноугольных отложений надвиговых зон западного склона Урала. Собранный каменный материал послужит основой для палеогеотер-мических реконструкций и оценки потенциала органического вещества пород Лемвинской зоны. Второй отряд изучал юрско-меловые сланценосные отложения Республики Коми, Кировской, Костромской, Ульяновской и Самарской областей. В результате полевых работ собран представительный материал, позволяющий проследить латеральную изменчивость в составе керогенообразующих компонентов и оценить перспективность первоначальных источников углеводородов, способствующих накоплению огромных ресурсов горючих сланцев на территории Русской плиты. Каменный материал позволит провести сравнительный анализ таксономического состава комплексов микрофауны Сысольской котловины с более «богатыми» и теплолюбивыми комплексами центральных районов Русской плиты.

Интересные данные получены А. М. Пыстиным на Приполярном Урале. В результате полевых исследований установлено, что няртинский гнейсо-мигматитовый комплекс и образования пуйвин-ской свиты относятся к разным структурным этажам. Породы няртинского комплекса представляют собой наиболее древние образования района. В совместных исследованиях принимали участие Д. Джи (университет Упсала, Швеция) и Л. Т. Белякова (ТП НИЦ, Ухта).

, январь, 2004 г., № 1

В результате полевых работ отряда Д. Б. Соболева в районе сочленения Елецкой и Лемвинской структурноформационных зон открыты ранее неизвестные коралловый биогерм в надо-тамылькской свите и водорослевый биогерм в нижней части тектонической пластины, сложенной известняками матяшорской свиты. Установлено широкое проявление палеокарстовых процессов в карбонатных породах Больше-надотинского рифового комплекса.

Обширную коллекцию костных остатков, позволяющих детально охарактеризовать позднедевонскую ихтиофауну бассейнов рек Мыла и Цильма, собрали сотрудники отряда П. А. Безносова.

Бивень с Мылы

Ими также обнаружен бивень мамонта (вторая находка в этом районе).

Новые данные о распространенности и условиях локализации медной минерализации на р. Цильме получены в результате работ геологического отряда А. С. Забоева. Установлено, что медная минерализация не обязательно приурочена к местам скопления органических остатков. Обнаружено, что в красно-бурых песчаниках без органики содержание меди может достигать 1 %. Это значительно расширяет перспективы района на обнаружение промышленных месторождений меди.

Работами А. В. Носкова на р. Вымь установлена цикличность верхнепермских отложений. Показано, что породы формировались в субаквальных условиях осадконакопления, а в дальнейшем подвергались субаэральным изменениям с образованием калькрет. Доказано, что цеолитопроявления приурочены к пестроцветным глинисто-алевролитовым слоям, венчающим циклы, а также к перекрывающим их терриген-но-карбонатным породам.

Работа студенческого геологическо- го отряда под руководством Т. П. Майоровой проходила в два этапа. На первом этапе была выполнена геодезическая съемка одного из участков оползня р. Сысолы, на втором — изучение геологического строения Горного Крыма и современных геологических процессов, протекающих на его территории. Проведено описание горных пород — флишоидных, терригенных, карбонатных, интрузивных и эффузивных. Большое внимание было уделено формам и условиям залегания геологических тел — пластов осадочных горных пород, лавовых потоков, интрузивных массивов. Проведено изучение складчатых и разрывных нарушений, зон надвигов и меланжа.

По результатам полевых работ написаны и защищены отчеты.

В работе крымского периода принимала участие доцент кафедры литологии МГУ К. М. Седаева.

Геологический отряд под руководством Б. А. Остащенко проводил ревизионно-оценочные работы по выявлению наличия старых кернохранилищ в южном Пузлинско-Тимшерском бокситоносном районе Республики Коми с целью их опробования на белые бокситы. Установлено, что кернохранили-ща находятся в самом плачевном состоянии. Однако в двух кернохранили-щах удалось отобрать технологические пробы белых бокситов. Собранный во время экспедиционных работ каменный материал позволит провести технологические испытания по обессериванию бокситов. В работе отряда принимал участие начальник отдела геологии и развития минерально-сырьевой базы, гидрогеологии и мониторинга Минприроды РК В. В. Лихачев.

В организации полевых исследований наметилась положительная тенден- ция по оперативному получению аналитических материалов и по препарированию образцов в полевых условиях. Так, благодаря тому, что в отряде А. С. Забоева был рентгенофлуоресцентный анализатор «Барс», удалось оперативно вычленить горизонты, обогащенные медью, и провести более детальное опробование. В отряде Д. Б. Соболева была установка по распиловке образцов. Это позволило на свежих спилах обнаружить присутствие водорослей и открыть новый биогерм.

Следует отметить оперативность в обработке полевых материалов в отдельных отрядах. Так, геофизики не только обработали полученные данные, но и успели их опубликовать к моменту приемки полевых материалов. Уже к октябрю у С. К. Кузнецова были проведены микрозондовые исследования золота, позволившие сделать новые выводы о связи коренной и россыпной минерализации района исследований. Материалы полевых сборов П. А. Безносова и Н. С. Лавренко (отряд А. И. Антошкиной) после обработки и соответствующего оформления сданы в виде коллекции в музей.

В целом можно отметить, что прошедший полевой сезон был удачным. Остается надеяться, что и следующий год принесет новые находки и открытия. Удачи всем.

Д. г.-м. н. Б. Остащенко

^о^^^а,л^ем Длексе^ »е,ле,а с ^о^^еНием снНа Днажоли^!

^^елаем малышу и