Экспериментальная модель для изучения процессов репаративного остеогенеза

Автор: Гребнева О.Л., Ковинька М.А., Силантьева Т.А., Дюрягина О.В., Сбродова Л.И., Кузнецова Е.И., Розова Л.В., Стогов М.В., Ткачук Е.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Приведены экспериментальные данные морфологических, гематологических, иммунологических и биохимических исследований, характеризующие компенсаторно&адаптационные реакции белых лабораторных мышей линии СВА после моделирования травмы реберной кости. Доказано, что перелом реберной кости у животных вызывает умеренное напряжение адаптационных систем и приводит к стабильно воспроизводимой морфологической картине регенерации костной ткани. Исследования показали пригодность модели перелома реберной кости для экспериментальных исследований процессов репаративного остеогенеза и метаболического ответа на костную травму.

Модель, репаративный остеогенез, лабораторные мыши

Короткий адрес: https://sciup.org/14919360

IDR: 14919360 | УДК: 57.084.1:599.323.4-092.9:611.018.4

Текст научной статьи Экспериментальная модель для изучения процессов репаративного остеогенеза

Одним из актуальных вопросов травматологии и ортопедии является тестирование различных способов и средств в экспериментальных условиях, которое требует адекватной модели репаративного остеогенеза. Нами была предложена модель перелома реберной кости у лабораторных мышей. В доступной литературе нам не удалось найти описания такой операции, хотя работы на подобной модели цитируются [24]. Цель работы: характеристика протекания репаративного остеогенеза при моделировании перелома тела реберной кости у лабораторных мышей, а также динамики изменения биохимических, гематологических и иммунологических показателей.

Материал и методы

В опытах был исследован материал от 464 белых мышей-самцов линии СВА массой 25–30 г. Уход за животными, эксперименты и эвтаназию проводили в соответствии с этическими нормами работы с лабораторными животными, отраженными в Правилах проведения работ с использованием экспериментальных животных (приказ №755 Министерства здравоохранения СССР от 12

августа 1977 г.).

Выполнение операции по моделированию перелома реберной кости у мышей. Перелом реберной кости у мышей осуществляли под общим наркозом. Для этого подкожно в область шеи инъецировали по 0,04 мл каждого из препаратов Рометар и Золетил после их разведения стерильной дистиллированной водой в 3 и 15 раз соответственно. Готовили операционное поле в зоне интереса размером 1,5 см х 1,5 см, проводили разрез кожного покрова длиной около 0,8 см по линии позвоночного столба, после чего на расстоянии 3–4 мм от последнего перерезали 4-е ребро. Операционную рану ушивали узловыми швами шелком и обрабатывали клеем БФ-6.

Исследования биологического материала. Морфологические исследования выполняли на биологических образцах фрагментов реберных костей, извлеченных после эвтаназии животных через 10 и 30 суток после операции; количество животных (n) – от 8 до 10 в каждой группе. Образцы фиксировали в 10-процентном растворе формалина, обезжиривали в ацетоне, декальцинировали в Трилоне Б, обезвоживали и заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Светооптическое исследование гистологических препаратов проводили на микроскопе

“Микмед 5” (“ЛОМО”, Россия). Для выполнения гистомор-фометрического исследования на проекционном экране микроскопа Visopan (“Reichert-Jung”, Австрия) размещали тестовую систему в виде решетки с ячеями известной площади. В произвольно выбранных неперекрыва-ющихся полях зрения производили подсчет количества дифференцированных клеток хондробластического и ос-теобластического ряда в периосте, а также числа микрососудов в параоссальной области. Через 1, 3, 5 и 7 суток после операции (п=7 ^ 10) проводили гематологические исследования, включавшие подсчет количества лейкоцитов, эритроцитов в единице объема, лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов в периферической крови. Иммунологические исследования (п=6 ^ 10) проводили спустя 1, 3 и 7 суток после операции. Они заключались в определении бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК) по методике С.А. Паевского в модификации [16, 20], лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК) [22], фагоцитарной активности нейтрофилов по поглощению микробных клеток Staphylococcus epidermidis (штамм №9198 НИИЭМ) с подсчетом фагоцитарного показателя и фагоцитарного числа [11]. Биохимические исследования сыворотки крови, проводимые спустя 3 и 10 суток после операции (п=6 ^ 21), включали спектрофотометрическое определение в сыворотке крови активности щелочной (ЩФ) и тартратрезистентной кислой фосфатаз (ТрКФ), содержания кальция, магния, фосфора и хлоридов, молочной кислоты (МК) с помощью наборов Vital Diagnostic (СПб), пировиноградной кислоты (ПВК) по методу Умбрайта [2]. Для всех перечисленных показателей были определены их величины у интактных животных, принятые в качестве контрольных.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием непараметрического критерия Вилкок-сона для независимых выборок. Критический уровень гипертрофированы, в части клеток отмечались дегенеративные изменения (рис. 1Б на 3-й стр. обложки). Новообразованная костная ткань наблюдалась в виде тонкого слоя непосредственно на поверхности компактной пластинки кости (рис. 1В на 3-й стр. обложки), реже – в виде перихондрально образованных костных трабекул. К 30-м суткам после операции было сформировано периостальное костно-хрящевое и эндостальное костно-волокнисто-соединительнотканно-хрящевое сращение перелома. Компактная костная пластинка отломков реберной кости была спонгизирована (рис. 2А на 3-й стр. обложки). Объемные периостальные наслоения были представлены губчатой костной тканью с сетью пластинчатых трабекул и красным костным мозгом межтрабекулярных пространств (рис. 2Б на 3-й стр. обложки). В плоскости перелома сохранялись очажки гиалинового хряща (рис. 2В на 3-й стр. обложки) и поля рыхлой волокнистой соединительной ткани (рис. 2Г на 3-й стр. обложки), формировались периостальные костные перемычки. Численная плотность клеток опорных тканей для обоих сроков эксперимента представлена в таблице 1.

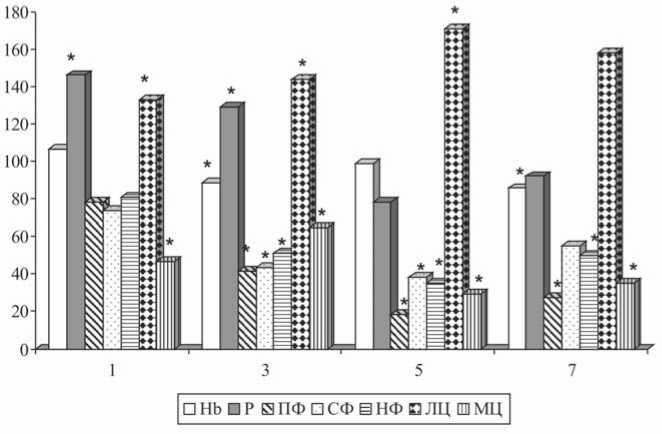

Общее количество лейкоцитов периферической крови в сроки эксперимента достоверно не изменялось. Статистически значимо на всех сроках опыта снижалось количество нейтрофильных лейкоцитов за счет палочкоядерных и сегментоядерных с восстановлением количества последних на 7-е сутки опыта (рис. 3). С 1-х суток после операции снижалось содержание моноцитов, также оставаясь низким спустя 7 суток после операции. Единственным видом лейкоцитов, количество которых не снижалось, остались лимфоциты; их относительное содержание на 1, 3 и 5-е сутки эксперимента было даже выше дооперационных значений.

Среди изученных показателей неспецифической резистентности единственным достоверно изменявшимся значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение

На гистологических препаратах исследовали фрагменты тел реберных костей, включающие зону сращения перелома и прилежащие участки костных отломков. Спустя 10 суток после операции в интермеди-арной части зоны сращения перелома располагалась рыхлая, реактивно измененная волокнистая соединительная ткань, бесструктурные массы детрита. В периостальной части зоны сращения формировалась объемная костно-хрящевая мозоль (рис. 1А на 3-й стр. обложки). Хрящевая ткань отличалась высокой клеточной плотностью. Поверхностно расположенные хондроциты имели меньший диаметр и входили в состав изогенных групп, тогда как глубоко расположенные хондроциты были

Рис. 3. Гематологические показатели периферической крови животных, % от контрольных значений. Приведены медианы показателей, имеющие в динамике наблюдений достоверные отличия от контрольных (* – р<0,05). По оси абсцисс – сутки после операции. Обозначения: Hb – гемоглобин (г/л), Р – ретикулоциты (х 109/л), ПФ – палочкоядерные нейтрофилы (х 109/л), СФ – сегментоядерные нейтрофилы (х 109/л), НФ – нейтрофилы (х 109/л), ЛЦ – лимфоциты (%), МЦ – моноциты (%)

Таблица 1

Количество клеток и микрососудов на единицу площади периоста/параоссальной ткани (0,0025 мм2)

|

Срок опыта* |

Костные клетки |

Хрящевые клетки |

Микрососуды |

|

|

Медиана |

0,600 |

6,40 |

0,163 |

|

|

1 квартиль |

10 суток |

0,529 |

5,90 |

0,140 |

|

3 квартиль |

0,921 |

7,39 |

0,173 |

|

|

Медиана |

4,04 |

1,70 |

0,088 |

|

|

1 квартиль |

30 суток |

3,90 |

1,49 |

0,075 |

|

3 квартиль |

4,33 |

2,47 |

0,119 |

|

|

p-значение |

0,005 |

0,005 |

0,035 |

Примечание: * – для обеих точек опыта, объемы выборки n=6.

была лизоцимная активность сыворотки крови (табл. 2), которая оставалась ниже значений интактных животных на всех сроках опыта.

Концентрации электролитов (кальция, хлорида, фосфора, магния) в сроки эксперимента не отличались от контрольных значений. Активность ЩФ в два раза возра- стала, а ТрКФ снижалась в полтора раза на 10-е сутки после операции (табл. 3). Концентрация МК к этому сроку опыта также снижалась. Содержание ПВК повышалось к 3-м, после чего снижалось к 10-м суткам после операции.

Обсуждение

В литературе имеются исследования, оценивающие репаративные способности реберной кости как промежуточные между таковыми у большеберцовой и бедренной кости [13]. Гистологические исследования подтвердили адекватность выбора именно этой кости для моделирования перелома. Анатомические особенности ее расположения оказались благоприятными как для получения воспроизводимой морфологической картины периостального регенерата, так и для количественной оценки интенсивности регенераторного процесса. К 10-м суткам после операции периостальный регенерат представлен исключительно грубоволокнистой костной и гиалиновой хрящевой тканями, не подвергается резорбции и сосудистой инвазии. Подсчет численной плотности дифференцированных клеточных элементов остео-бластического и хондробластического ряда и микрососудов пароссальных тканей позволяет выявить влияние различных факторов на процессы остео-, хондро- и ангиогенеза.

Хорошо изученные основные принципы регенерации тканей при переломе остаются справедливыми и для данной модели, однако мы обнаружили ряд особенностей в реакции некоторых систем. Деструкция клеток и тканей при переломе вызывает последовательно протекающие защитно-приспособительные процессы, начальными из которых являются реакции воспаления [4, 8, 17]. В первые 6–24 ч в очаг воспаления эмигрируют нейтрофилы, через 24–48 ч – моноциты и лимфоциты. Острые воспалительные процессы с травмой опорно-двигательного аппарата, к числу которых принадлежит и приведенная

Таблица 2

Показатели неспецифической резистентности экспериментальных животных

|

Показатели* |

Срок после операции, сут |

n** |

Медиана |

Квартиль 1 |

Квартиль 3 |

р*** |

|

БАСК, мм |

Интактные |

9 |

18,5 |

17,00 |

19,00 |

- |

|

ЛАСК, % |

животные |

9 |

81,90 |

80,8 |

83,4 |

- |

|

БАСК, мм |

1 |

7 |

18,00 |

18,00 |

18,00 |

0,611 |

|

ЛАСК, % |

1 |

7 |

74,90 |

70,40 |

77,00 |

0,001 |

|

БАСК, мм |

3 |

6 |

16,00 |

15,25 |

16,00 |

0,066 |

|

ЛАСК, % |

3 |

6 |

70,95 |

66,53 |

73,05 |

0,002 |

|

БАСК, мм |

5 |

6 |

18,00 |

17,25 |

19,50 |

0,952 |

|

ЛАСК, % |

5 |

6 |

77,95 |

75,50 |

79,88 |

0,021 |

|

БАСК, мм |

7 |

6 |

18,00 |

18,00 |

18,75 |

0,620 |

|

ЛАСК, % |

7 |

6 |

66,55 |

65,38 |

69,30 |

0,002 |

Список литературы Экспериментальная модель для изучения процессов репаративного остеогенеза

- Бабаева А.Г. Прошлое, настоящее и будущее проблемы лимфоидной регуляции нелимфоидных клеток//БЭБМ. -1995. -№ 9. -С. 230-234.

- Бабаскин, Б.С. Определение пировиноградной кислоты модифицированным методом Умбрайта//Лабораторное дело. -1976. -№ 3. -С. 76-79.

- Бердюгина О.В. Иммунологические тесты в оценке замедленной консолидации костной ткани при дистракционном остеогенезе нижней челюсти//Тезисы участников Юбилейной научно&практической конференции, посвященной 70-летию кафедры травматологии, ортопедии РГМУ [Электронный ресурс]. -URL: http://travmatology.narod.ru/tezis01.htm.

- Воспаление. Руководство для врачей/под ред. В.В. Серова, В.С. Паукова. -М.: Медицина, 1995. -640 с.

- Герасимов А.М., Фурцева Л.Н. Биохимическая диагностика в травматологии и ортопедии. -М.: Медицина, 1986. -240 с.

- Долгушин И.И., Эберт Л.Я., Лифшиц Р.И. Иммунология травмы. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. -188 с. 139

- Иммунология в клинической практике. -1-й том издания медицинской электронной библиотеки [Электронный ре& сурс]/под ред. проф. К.А. Лебедева. -1996. -URL: http://www.rosmedic.ru/immunologiya/immunologiya-v-klinicheskoy-praktike-2.html.

- Корж Н.А., Дедух Н.В. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Стадии регенерации (сообщение 1)//Ортопедия, травматология и протезирование. -2006. -№ 1. -С. 77-84.

- Кравцов В.И., Рыков В.А., Даровский Б.П., Загородников И.В. Моделирование травматической болезни в эксперименте на животных [Электронный ресурс]//Медицина в Кузбассе: Восстановительное лечение пострадавших от производственных травм и профессиональных заболеваний на санаторном этапе. Материалы межрегиональной научно-практической конференции, г. Новокузнецк, 19 мая 2006 г. -Кемерово: Медицина и просвещение, 2006. -Спецвыпуск № 5. -С. 62-65. -URL: http://www.kuzdrav.ru/medlib/mk/mksp2006_5.pdf.

- Куприянова А.Д., Дыдыкина Н.И. Полиферментные препараты и острые расстройства пищеварения у собак [Электронный ресурс]//Проблемы и перспективы современной науки: сборник научных трудов (выпуск 1)/под редакцией проф., д.м.н. Ильинских Н.Н. -2009. -URL: http://teleconf.ru/aktualnyie-problemyi-tehnologii-i-primeneniya-bav/polifermentnyie-preparatyi-i-ostryie-rasstroystva-pischevareniya-u-sobak.html.

- Лабораторные методы исследования в клинике: справочник/под ред. В.В. Меньшикова. -М.: Медицина, 1987. -С. 310-311.

- Лунева С.Н., Стогов М.В., Столбиков С.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови у пациентов с закрытыми переломами костей голени в нижней трети при лечении по методу Илизарова//Травматология и ортопедия России. -2007. -№ 3 (45). -С.63-67.

- Маланчук В.А., Астахова В.С., Циленко О.Л. Остеогенные клетки-предшественники костного мозга человека в реконструктивно-восстановительной хирургии лицевого скелета//Журнал академии медицинских наук Украины. -2009. -Т. 15, № 2. -С. 276-289.

- Методические рекомендации по применению препарата "Золетил 50" в подразделениях государственной ветеринарной службы города Москвы [Электронный ресурс]. -М., 2004. -URL: http://www.msu.ru/bioetika/doc/pismoveterenar.doc.

- Огнев А.С. Иммунобиохимические показатели крови маралов в норме и при патологии: автореф. дис. … канд. ветеринар. наук: 16.00.03 [Электронный ресурс]/Алтайский гос. аграрный университет. -Барнаул, 2009. -17 с. -URL: http://www.asau.ru/doc/nauka/Autoreferat_Ognev.doc.

- Паевский С.А. Способ определения бактерицидной активности тканей при лечении ортопедических больных методом чрескостного остеосинтеза//Клиническая лабораторная диагностика. -1993. -№ 5. -С.25-29.

- Попсуйшапка А.К., Литвишко В.А., Подгайская О.А. Сращение отломков после перелома кости [Электронный ресурс]//Международный медицинский журнал. -2009. -№2. -С. 73-80. -URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Mmzh/2009_2.pdf.

- Предварительные результаты влияние препарата "Мицеллат" на репаративную регенерацию костной ткани [Электронный ресурс]/Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Г.А. Илиза& рова, г. Курган. -URL: http://www.micellat.ru/doc/02.doc.

- Разина А.В., Фролова А.И., Сергеев М.А. Влияние нейролептанальгезии на клинический статус кроликов//Ветеринарная клиника. -2008. -№ 1. -С. 27-28.

- Розова Л.В., Науменко З.С. Использование агара Мюллера-Хинтон при определении бактерицидной активности: рационализаторское предложение № 56/08 от 18.12.08.

- Сергеев М. А., Фролова А. И., Равилов Р. Х. Влияние общего обезболивания и операционной травмы на показатели специфического и неспецифического иммунитета у щенков//Ветеринарная клиника. -2008. -№ 5. -С.11-13.

- Стогний В.И., Голик В.П., Ткаченко В.В., Воропаева Л.В., Полякова С.В. Способ определения активности лизоцима в слюне и сыворотке крови//Лабораторное дело. -1989. -№ 8. -С. 54.

- Ястребов А.П., Осипенко А.В. Система крови и регенерация костной ткани. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. -124 с.

- Asaumi K., Nakanishi T., Asahara H. et al. Expression of neurotrophins and their receptors (TRK) during fracture healing//Bone. -2000. -Vol. 26, No. 6. -P. 625-633.