Экспериментальная проверка нового подхода к определению нагрузок, действующих на шариковые радиальные однорядные подшипники

Автор: Полубарьев И.Н., Дворянинов И.Н., Салиев Е.Р.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 9 (13), 2017 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена экспериментальной проверке допустимости применения двухопорной балки (гладкой балки, установленной на две шарнирные опоры), которую все литературные источники рекомендуют использовать в качестве расчетной схемы при расчете валов на статическую прочность и на выносливость, а также при расчете подшипников на долговечность. Необходимость проверки возникла в связи с выявленными новыми теоретическими положениями о том, что в условиях реального нагружения реализуется не двухопорная балка, а цепочка статически неопределимых расчетных схем «заделка с дополнительной шарнирной опорой», «двухсторонняя заделка», «две сдвоенные шарнирные опоры» [1], [2] и др. Экспериментальная проверка вала, установленного на шариковые радиальные однорядные подшипники по схеме враспор, полностью подтвердила указанное предположение.

Расчетная схема, двухопорная балка, статически неопределимая расчетная схема, шариковые радиальные однорядные подшипники, схема враспор

Короткий адрес: https://sciup.org/140279622

IDR: 140279622

Текст научной статьи Экспериментальная проверка нового подхода к определению нагрузок, действующих на шариковые радиальные однорядные подшипники

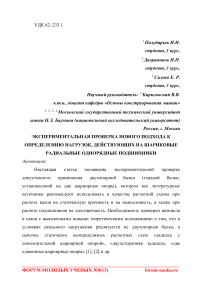

Поскольку валы на подшипниковых опорах представляют собой довольно сложные конструкции, их расчеты на статическую прочность и выносливость, а также расчеты подшипников на долговечность ведут на основе расчетной схемы. Все известные нам литературные источники, например [3], [4], [5], рекомендуют в качестве расчетной схемы использовать простую двухопорную балку (гладкую балку, установленную на две шарнирные опоры) (рис.1).

Важнейшими параметрами, определяемыми исходя из анализа расчетной схемы, являются реакции в опорах. От величины реакций зависит форма эпюр изгибающих моментов и, следовательно, значения моментов во всех поперечных сечениях вала. А это, в свою очередь, определяет размеры этих поперечных сечений и положение опасного сечения, на которое следует обращать наибольшее внимание при конструировании вала, чтобы не допустить в этой области его возможное разрушение. С другой стороны, размеры поперечных сечений вала, допускаемые с точки зрения статической прочности и выносливости, определяют размер и тип подшипников качения. Более того, реакции в опорах являются силами, действующими на подшипники, то есть, определяют их ресурс работы.

Из сказанного делаем вывод, от величины реакций в опорах зависят почти все важнейшие параметры, проектируемой конструкции. Как известно, при заданном характере внешней нагрузки величина реакций определяется, в первую очередь, типом принятой расчетной схемы.

На основе традиционной теоретической модели двухопорной балки разработаны очень важные расчетные методики – методика расчета вала на статическую прочность, методика расчета вала на выносливость, методика расчета подшипников на долговечность.

Рис.1. Двухопорная балка. Традиционная расчетная схема

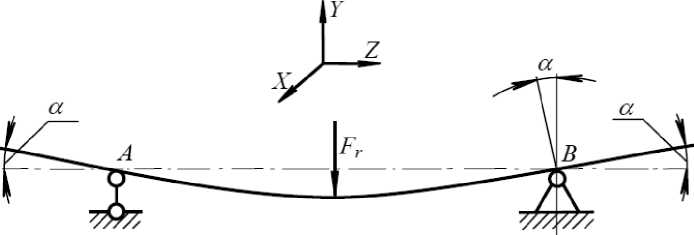

Однако в последнее время выявлены новые теоретические закономерности поведения валов на подшипниках качения [1], [2] и др., которые показали, что в условиях нагружения вала комбинированной нагрузкой, включающей непрерывно возрастающую радиальную силу Fr и постоянную осевую Fa , традиционная двухопорная балка не реализуется. А реализуется цепочка статически неопределимых расчетных схем «заделка с дополнительной шарнирной опорой» (рис. 2, а), «двухсторонняя заделка» (рис. 2, б), «две сдвоенные шарнирные опоры» (рис. 2, в). В связи с этим возникла необходимость проведения экспериментальной проверки возможности реализации этих новых закономерностей. Целью проверки явилось получение ответов на два вопроса.

-

1. Допустимо ли применение к опорам на подшипниках качения традиционной теоретической модели двухопорной балки?

-

2. Реализуются ли в условиях реального нагружения перечисленные выше статически неопределимые расчетные схемы?

Проверка проводилась студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках курсового проекта по дисциплине «Детали машин». Результаты этой проверки применительно к роликовым коническим однорядным подшипникам приведены в работе [1]. А в настоящей статье рассмотрены результаты исследований опор на шариковых радиальных однорядных подшипниках, также установленных по схеме враспор.

Если новые выводы о статически неопределимых схемах окажутся справедливыми, это потребует внесения соответствующих изменений в методики расчета валов на статическую прочность и выносливость, а также в методику расчета подшипников на долговечность. Возможно, также потребуется изменить традиционные принципы проектирования подшипниковых узлов, поскольку, в основе всех этих методик и принципов лежит, в конце концов, (в разной степени) концепция двухопорной балки. Целесообразно будет также учесть новые выводы о статически неопределимых схемах в разрабатываемой базе данных по рациональному оформлению конструкторской документации [6], [7], [8], [9], которая, как предполагается, должна работать совместно с графическими редакторами и будет корректировать нерациональные проектные действия конструктора.

Наша работа и работа [1] являются разными этапами общей научноисследовательской темы. Поэтому эксперименты проводились на одном и том же оборудовании с применением общих методик, оснастки, инструментов и принадлежностей.

Важной особенностью двухопорной балки (рис.1) является ее прогиб под действием внешней радиальной силы Fr . При этом свободные концы балки поднимаются вверх, а поперечные сечения вала, расположенные на опорах, поворачиваются на угол а. Двухопорная балка может быть признана корректной расчетной схемой, если в реальной конструкции подшипники ведут себя так же, как шарнирные опоры, то есть их внутренние кольца вместе с посадочными цапфами вала совершают под нагрузкой такие же шарнирные повороты.

Рис. 2. Форма упругой линии статически неопределимых балок после деформации: а) – заделка с дополнительной шарнирной опорой;

б) – двухсторонняя заделка;

в) – две сдвоенные шарнирные опоры

Представляет большой интерес форма упругой линии статически неопределимых балок после деформации под действием комбинированной нагрузки (рис. 2). Обратим внимание, главным образом, на направления перемещений левого и правого свободных концов балок.

Основная идея наших экспериментальных исследований построена на анализе формы упругой линии статически неопределимых балок. Из анализа вытекает простой и, в то же время, очень надежный принцип определения типов опор, которые в данный момент времени выполняют подшипники в подшипниковом узле. Данный принцип заключается в следующем. Если под действием радиальной силы Fr , направленной вниз (рис. 2), свободный конец вала поднимается вверх (рис.2, а), ближайший к этому концу вала подшипник является шарнирной опорой. Если свободный конец неподвижен в пространстве (рис. 2, б и левая опора на рис. 2, а), шарнирный поворот невозможен, и подшипник выполняет функцию заделки. На рис. 2, б оба подшипника выполняют функцию заделки, а на рис. 2, а заделкой является только левый подшипник. Если же свободный конец опускается вниз (рис. 2, в), подшипник является сдвоенной шарнирной опорой, то есть на расчетной схеме может быть представлен двумя шарнирными опорами, расположенными рядом друг с другом на расстоянии приблизительно равном ширине подшипника. В расчетной схеме «две сдвоенные шарнирные опоры» (рис. 2, в) оба подшипника выполняют функцию сдвоенной шарнирной опоры.

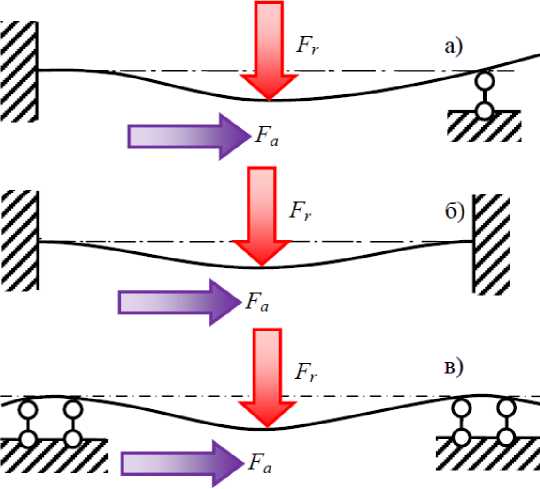

Рис. 3. Схема нагружения экспериментального образца быстроходного вала цилиндрического редуктора:

1 – исследуемый образец вала;

2 и 3 – шариковые радиальные однорядные подшипники;

4 – толкатель;

5 – колонна пресса ДМ-30С;

6 и 7 – левый и правый индикаторы;

8 – шарик;

9 – упор

Схема экспериментальных исследований была идентична работе [1] (рис. 3). Вал 1 установили на шариковые радиальные однорядные подшипники 2 и 3 по схеме враспор. В средней части вала прикладывали непрерывно возрастающую радиальную нагрузку Fr , перемещая шток винтового пресса, на котором установили толкатель 4. Осевую нагрузку Fа прикладывали с помощью регулируемого резьбового упора 9, который при вывинчивании воздействовал на неподвижную колонну пресса 5 через шарик 8. Перемещения левого и правого концов вала измеряли с помощью левого 6 и правого 7 индикаторов.

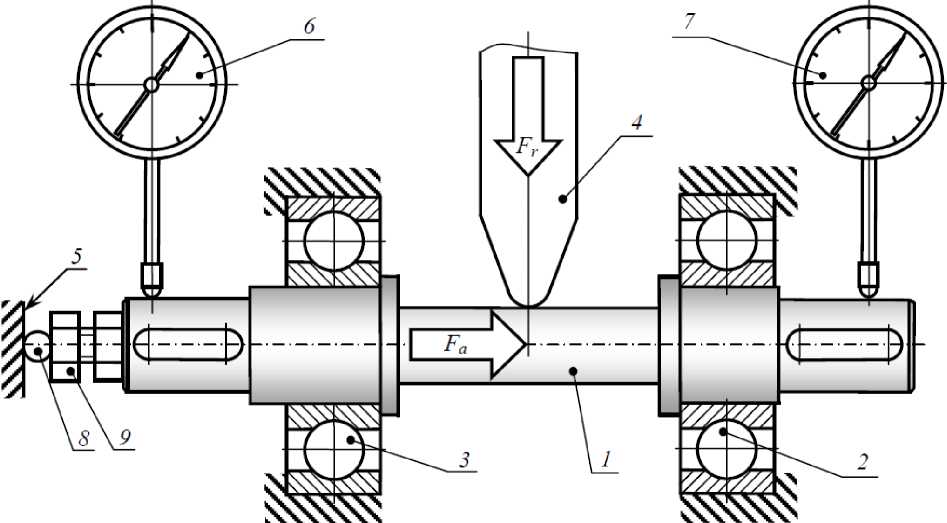

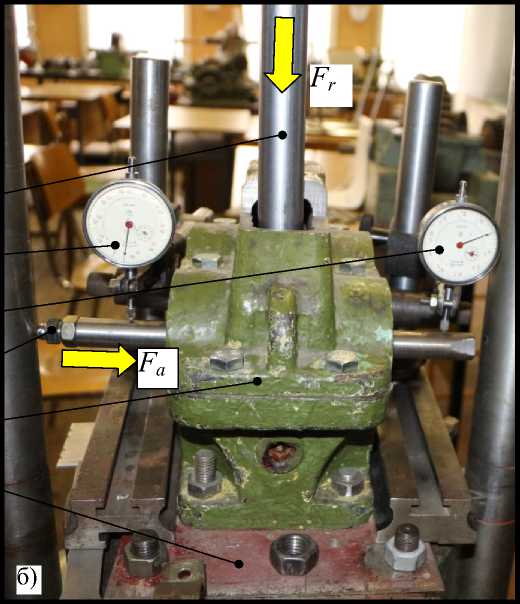

Рис. 4. Экспериментальная установка: а) – общий вид пресса;

б) – исследуемый редуктор

Установка, на которой проводились экспериментальные исследования (рис. 4, а), включала в себя винтовой пресс 1 модели ДМ-30С, на столе 2 которого закрепили редуктор 3 с двумя выходными концами ведущего вала. Толкатель 4, с помощью которого прикладывали радиальную нагрузку Fr , установили на штоке пресса. Центральную осевую нагрузку Fa прикладывали с помощью резьбового упора 5. Значение Fr определяли по показаниям индикатора 6 динамометрического устройства 7. Вертикальные перемещения левого и правого выходных концов вала контролировали левым 8 и правым 9 индикаторами.

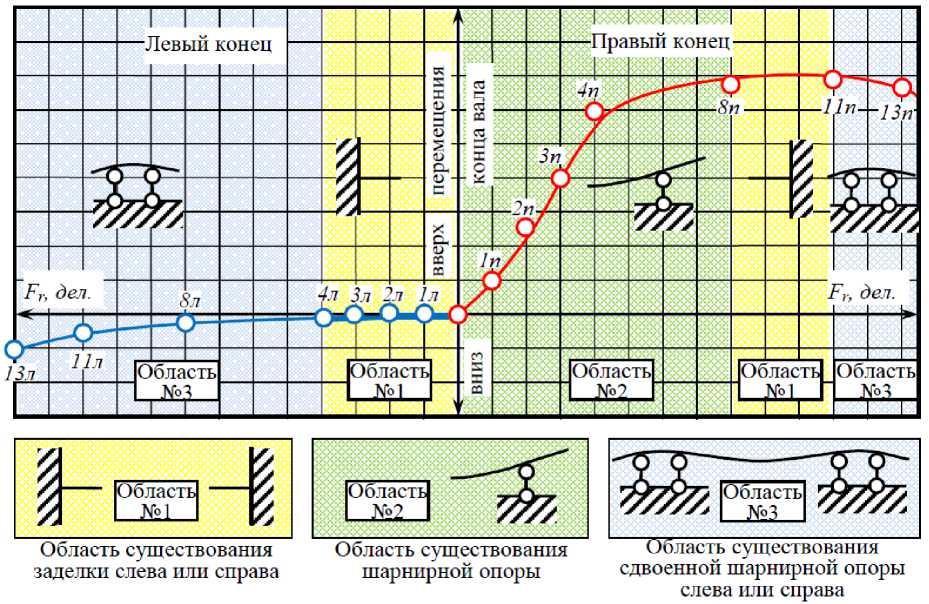

По результатам экспериментальных исследований, построили графики, отражающие характер перемещений левого и правого концов вала в зависимости от величины радиальной силы Fr (рис. 5).

Рис. 5. Характер перемещений в пространстве левого и правого концов вала под действием комбинированной нагрузки

Часть рис. 5, расположенную слева от оси ординат, мы отвели для левого конца вала, а часть, расположенную справа – для правого конца. Ось абсцисс преобразовали в шкалу значений радиальной силы Fr . Для этого ось разбили на равные отрезки точками, которые обозначили цифрами от 0 до 13. Номер точки показывает значение Fr , которое соответствует этой точке. Значение F r можно определить по формуле F r = 311 - n , где n - порядковый номер точки, 311 – коэффициент пропорциональности динамометрического устройства 7 (рис. 4). Таким образом, точки с одинаковыми номерами, расположенные слева и справа от начала координат соответствуют одинаковому значению радиальной силы. К номеру точки мы добавили буквы « л » или « п », что означает – левый (« л ») или правый (« п ») конец вала.

Через все указанные точки провели вертикальные линии, на которых откладывали вдоль оси ординат значения перемещений соответствующих концов вала. Перемещения левого конца изобразили синим цветом, а перемещения правого конца - красным цветом. Если конец перемещался вниз, его значение откладывали ниже оси абсцисс, а перемещения, направленные вверх, располагали выше оси абсцисс.

Эксперименты, практически, полностью подтвердили основные положения новой теоретической модели.

Так, левый конец вала на начальном этапе нагружения некоторое время оставался почти неподвижен (точки 1л , 2л, 3л , 4л на синей ветви графика), а правый конец - поднимался вверх (точки 1п , 2п , 3п, 4п на красной ветви). Это соответствовало расчетной схеме «слева - заделка, справа - шарнирная опора» (рис. 2, а).

Позже подъем правого конца прекратился (точки 8п - 11п ), это свидетельствует о том, что шарнирный поворот прекратился, и сформировалась заделка, а левый конец стал опускаться вниз (точки 8п - 11п ), то есть слева заделка преобразовалась в сдвоенную шарнирную опору.

Еще позже правый конец вала, также как и левый, стал опускаться вниз (точки 11л - 13л и 11п - 13п ), то есть и справа сформировалась сдвоенная шарнирная опора. Это соответствовало схеме «две сдвоенные шарнирные опоры» (рис. 2, в).

Для наглядности области, отражающие существование какого-либо определенного типа опор, окрашены в соответствующий цвет. Так, области, в которых один или оба подшипника являются заделками, окрашены в желтый цвет (области №1). Область, в которой правый подшипник выполняет функцию шарнирной опоры - в зеленый цвет (область №2). Области, в которых один или оба подшипника являются сдвоенными шарнирными опорами - в голубой (области №3).

Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что в условиях реального нагружения традиционная двухопорная балка не реализуется. Вал на шариковых радиальных однорядных подшипниках, установленных враспор, может быть представлен в виде различных типов опор, которые в зависимости от величины радиальной силы Fr могут преобразовываться и видоизменяться. В целом реализуется цепочка из трех основных статически неопределимых расчетных схем «заделка с дополнительной шарнирной опорой» (рис. 2, а), «двухсторонняя заделка» (рис. 2, б), «две сдвоенные шарнирные опоры» (рис. 2, в).

Эксперименты показали, что, кроме трех основных расчетных схем, возможно существование и некоторых промежуточных схем, которые реализуются при переходе от одной основной схемы к другой. Существование промежуточных схем объясняется тем, что обе опоры, характерные для какой-либо основной схемы, не могут одновременно, причем мгновенно, преобразоваться в два других последующих типа, характерные для другой схемы. Поэтому, пока одна из опор (левая или правая) еще некоторое время сохраняет предыдущий тип, другая может уже преобразоваться последующую форму. Например, когда левая опора находилась в точках 4л – 8л (это сдвоенная шарнирная опора), правая еще выполняла функцию шарнирной опоры (точки 4п – 8п ). Это соответствовало промежуточной схеме «слева сдвоенная шарнирная опора. справа обычная шарнирная опора». А в точках 8л – 11л и 8п – 11п имела место промежуточная схема «слева сдвоенная шарнирная опора, справа – заделка».

Список литературы Экспериментальная проверка нового подхода к определению нагрузок, действующих на шариковые радиальные однорядные подшипники

- А.Г. Андронова, А.С. Майоров, Т.И. Талипов Совершенствование методики расчета валов на статическую прочность // Молодежный научно-технический вестник: электронный журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана 2015. № 12. Режим доступа http://sntbul.bmstu.ru/doc/824412.html (дата обращение 12.12.2015.

- Кириловский В.В., Москвин В.А. Новый подход к выбору расчетной схемы для роликовых конических подшипников, установленных враспор // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. №9-1.

- Л.А. Андриенко, Б.А. Байков, М.Н. Захаров и др. Детали машин / под ред. О.А. Ряховского. 4-е изд., перераб и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 465 с.

- П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Академия, 2009. 496с.

- О.П. Леликов Валы и опоры с подшипниками качения. Конструирование и расчет. М.: Машиностроение. 2006. 640с.

- Кириловский В.В. Совершенствование оформления курсового проекта по дисциплине «Детали машин» в соответствии с ЕСКД (Часть 1) // Инженерный вестник: электронный научно-технический журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2015. - №8. Режим доступа: http://engbul.bmstu.ru/doc/791721.html (дата обращения 08.08.2015).

- Кириловский В.В. Совершенствование процедуры разработки конструкторской документации // Инженерный вестник: электронный научно-технический журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2015. - №9. Режим доступа: http://engbul.bmstu.ru/doc/812892.html (дата обращения 09.09.2015).

- Кириловский В.В. Подготовка исходных материалов для компьютерной базы данных по рациональному оформлению конструкторской документации. Часть 3 // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. - №2-1. - С. 25-32.

- Кириловский В.В. Подготовка исходных материалов для компьютерной базы данных по рациональному оформлению конструкторской документации. Часть 4 // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. - 2017. - № 3-3. - С. 62 - 66.