Экспериментально-трасологическое исследование сверления твердых минералов

Автор: Митько О.А., Бурашникова К.С., Губенко Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В археологических памятниках раннего железного века и гунно-сарматского времени фиксируются очень близкие по составу бусинные наборы, среди которых выделяются изделия из сердолика. Сердолик имеет очень высокий коэффициент твердости, и его сверление даже современными инструментами является крайне технологичным и трудоемким. Важной деталью производственного процесса сверления является конфигурация режущей части сверла, оставляющего специфические следы на камне. С целью реконструкции этой операции нами было проведено экспериментально-трасологическое исследование, включающее изучение следов на стенках каналов бусин из археологических памятников и на каналах экспериментальных образцов. В результате исследования установлено, что сверла с закругленной цилиндрической и трубчатой формой оставляли следы, находящие соответствие с отверстиями на артефактах.

Средний енисей, ранний железный век, сердоликовые бусины, технология сверления, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147243552

IDR: 147243552 | УДК: 903.01/903.25 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-22-33

Текст научной статьи Экспериментально-трасологическое исследование сверления твердых минералов

Степная зона Среднего Енисея является уникальным, относительно замкнутым природногеографическим регионом. Именно с его положением связана непрерывность исторического развития и высокая концентрация археологических памятников, среди которых в количественном соотношении преобладают погребальные комплексы. При этом для культур VII в. до н. э. – V в. н. э. можно отметить одну примечательную особенность: в погребальном инвентаре тагарских, тесинских и таштыкских захоронений присутствуют очень близкие по составу бусинные наборы, среди которых лишь украшения из кости и рога можно отнести к местному производству. Представляется, что изготовление простых и безыскусных бусин не требовало ни развитого инструментария, ни высокого профессионализма. В то же время украшения из стекла и твердых минералов с полным основанием можно отнести к изделиям, имеющим все отличия престижных технологий: с одной стороны, демонстрация богатства и статуса, а с другой – применение сложных технических решений и приемов при их изготовлении [Hayden, 1998].

Обработка поделочных камней, включая сверление, встречается в более ранних археологических культурах [Groman-Yaroslavski, Bar-Yosef Mayer, 2015; Сериков, 2018, с. 56]. Однако каменные бусины эпохи раннего железного века отличаются сложным технологическим исполнением, требующим большого объема эмпирических знаний, опыта работы с минералами, практических навыков и умения, набора специализированных инструментов, а также применения сложных механизмов, разработать которые, на наш взгляд, мог только человек с инженерным типом мышления.

На Среднем Енисее не зафиксировано ни одного археологического памятника, который можно хотя бы косвенно отнести к стеклодельным или камнерезным мастерским. В то же время многочисленные наборы каменных бусин встречаются на территории Казахстана, Восточного Памира, Хорезма, Пакистана, Индии, Южного Урала, Закавказья, Северного Причерноморья, Египта [Леммлейн, 1947. с. 22–30; 1950; Литвинский, 1972, с. 79–81; Алексеева, 1975; Русланова, 2018, с. 361–370; Nandagopal Prabhakar, 2018]. Выделяются три крупнейших региона, где с древних времен существовали ремесленные центры по производству каменных изделий, в том числе бусин: индийский регион (провинция Синд в Пакистане, территория современного штата Гуджарат в Индии), Ближний Восток (территория современных Ирака и Ирана, Южная Аравия) и Средняя Азия (государственные образования на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Восточного Туркестана) [Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни, 1963; Шефер, 1981, с. 301; Накви, 1985; Nanda-gopal Prabhakar, 2018, р. 475]. Необычайная широта распространения позволяет предположить, что в Минусинской котловине, как и на большей части степного пояса Евразии, каменные бусины появились в результате продолжительных и хорошо организованных торгово-экономических связей и культурных контактов с государственными образованиями в Юго-Западной, Центральной и Южной Азии.

Источниковая база по изучению енисейских бусин всех видов на сегодняшний день насчитывает более 15 тыс. экземпляров. Особенно много каменных изделий приходится на са-рагашенское (позднетагарское) и тесинское время, причем в отдельных памятниках они превалируют над находками стекловидных (пастовых) и стеклянных украшений. Так, коллекция бусин из мягких горных пород камня и твердых минералов могильника Белый Яр I состоит из 67 экз., что составляет 63 % от всего количества украшений, обнаруженных на данном памятнике [Губенко, Поселянин, 2022, с. 7]. Среди каменных бусин со Среднего Енисея выделяются изделия яркого, насыщенного цвета из сердолика, относящего к группе халцедоновых пород.

Сердолик имеет очень высокий коэффициент твердости (7 ед. по шкале Мооса), и его сверление даже современными инструментами является высокотехнологичным и трудоемким. В последнее десятилетие в археологической науке стали появляться как отечественные, так и зарубежные исследования, направленные на изучение каменных украшений в экспериментально-трасологическом аспекте [Сидоренко, 2014; Groman-Yaroslavski, Bar-Yosef Mayer, 2015; Сериков и др., 2020]. Однако изыскания, связанные с перфорацией поделочных пород камня, по-прежнему редки. Это обстоятельство послужило основанием для проведения экспериментальных работ по сверлению отверстий малого диаметра в одном из прочных природных минералов. Целью исследования является реконструкция сверления как одного из самых сложных и ключевых процессов обработки поделочных камней.

Технологический этап «сверление» состоит из трех операций: кернение (образование углубления в заготовке; разметка перед сверлением), сверление (получение отверстия или отверстий различного диаметра и глубины с помощью специального вращающегося режущего инструмента) и развальцовка (сглаживание острых неровных окраин на выходе сверла). По имеющимся данным, для сверления камня необходимы сверла и абразив, для развальцовки – развёртка [Волков, 2013, с. 114]. Воссоздать историческую форму и составляющие части инструментов сложно в связи с их отсутствием среди находок из археологических памятников.

Материалы и методы исследования

В письменных источниках встречается описание технологии изготовления бусин из твердых поделочных камней, позволяющее изготовить рабочие реплики инструментов и применить их при проведении экспериментов.

Одно из дошедших до нас описаний технологии производства каменных украшений содержится в трактате персидского ученого-энциклопедиста Абу Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал-Бируни (годы жизни 973-1048) «Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия)» [Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни, 1963]. Его труд - это обширная сводка минералогических знаний раннего Средневековья, по крупицам собранных из разных источников, включая рассказы ремесленников-ювелиров, выдержки из сочинений арабских ученых, собственные минералогические наблюдения и опыты. Особенно много ал-Бируни почерпнул из не дошедшей до нас работы ал-Кинди (годы жизни - около 801873), математика, музыканта и философа, заново познакомившего Европу с Аристотелем.

Следуя за своими предшественниками, ал-Бируни описал морфологические особенности минералов (прозрачность, блеск, твердость, форма, удельный вес, химический состав), предложил их классификацию и представил историю происхождения с указанием сведений о крупных месторождениях драгоценных камней и руд. Помимо этого он дал характеристику технологии изготовления украшений из минералов, выделив основные технические операции и их последовательность. Ал-Бируни отмечал, что ремесленное производство характерно прежде всего для городов, а непосредственно для производства украшений требовались специальные знания, опыт и набор инструментов. В «Собрании сведений» упоминаются такие специализации мастеров, как мастер-разметчик, шлифовальщик, сверловщик, низальщик ожерелий, что свидетельствует о разделении труда и появлении узкой специализации мастеров, постоянно выполняющих один из приемов обработки камня. При этом «сверлению» как одному из самых трудоемких этапов производства украшений уделялось особое внимание [Там же, с. 360]. Появление этой высокотехнологичной операции при изготовлении сердоликовых бусин приходится на рубеж III-II тыс. до н. э. - время расцвета Индской (Хараппской) цивилизации [Накви, 1985].

В начальной истории развития техники сверления твердых камней выделяются такие этапы, как сверление кремневым сверлом; сверление сплошным металлическим штифтовым сверлом с абразивным порошком; сверление трубчатым сверлом с абразивом и сверление алмазным сверлом. Ал-Бируни писал, что в его время сверло было металлическим (вероятно, медным), как и в более ранее время, и имело диаметр 2–3 мм. В качестве абразивного материала повсеместно использовали алмаз. Подчеркивается, что «жители Ирака и Хорасана не обращают внимания на сорт алмазов и их цвет. Для них они все одинаковые по качеству, так как [там] употребляют их только для сверления» [Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни, 1963, с. 84]. Более дешевым и менее твердым абразивным материалом являлся корунд и наждак (разновидность корунда). Последний употреблялся для обработки твердых камней с древнейших времен. Упоминания о нем встречаются в египетских, ассирийских и библейских текстах [Там же, с. 361, 366].

Ал-Бируни не привел сведений о такой важной детали производственного процесса сверления бусин из твердых минералов, как конфигурация режущей части сверла, оставлявшего отчетливые следы на камне. С целью реконструкции этой основной операции при изготовлении бусин нами был проведен трасологический анализ, включающий изучение следов на стенках каналов бусин из археологических памятников и на каналах экспериментальных эталонов.

Исследование базировалось на анализе трех археологических коллекций сердоликовых бусин - Белый Яр I, Июсский клад, Тесинский Залив-3, содержащих в совокупности 67 экз. Выборка украшений основывалась на использовании экспериментально-трасологического метода. Фотофиксация следов обработки на археологическом материале и эксперименталь- ных образцах на макроуровне проводилась посредством цифрового зеркального фотоаппарата Canon EOS 650D с объективом Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM.

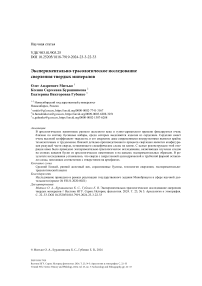

В рамках одной серии было проведено шесть экспериментов, в которых использовано шесть сверл, изготовленных из медного стержня диаметром 3 мм. Каждое из сверл имело свою форму режущей части: сверло № 1 – закругленное цилиндрическое; сверло № 2 – плоское цилиндрическое; сверло № 3 – односкатное заостренное; сверло № 4 – двускатное заостренное; сверло № 5 – конусовидное; сверло № 6 – трубчатое (рис. 1, а ).

Сверление проводилось на поверхности сердоликовой пластины-заготовки (размеры 36 × 32 × 8 мм). В качестве абразива применялся корунд (электрокорунд марки 14А – искусственный корунд) в виде шлифовального порошка с зернистостью F100–220, а также льняное масло и вода, служившие связующими материалами. Сверление осуществлялось на деревянном станке китайского типа с ручным лучковым приводом. Источником, на основе которого был реконструирован сверлильный станок, послужил рисунок с выставки в Музее Внутренней Монголии в г. Хух-Хото Китая. Конструкция станка включала в себя платформу (100 × 60 см), на которую были установлены два бруска высотой 20 см со сквозными пазами для перекладины длинной 120 см. Преимущество такого станка состояло в возможности регулирования степени постоянного давления с помощью приближения и отдаления фиксируемого груза (речной песок массой 2,5 кг). Следует отметить, что значимым в процессе сверления являлось не только сверло, но и используемые сложные механизмы, система которых влияла на эффективность производственного процесса.

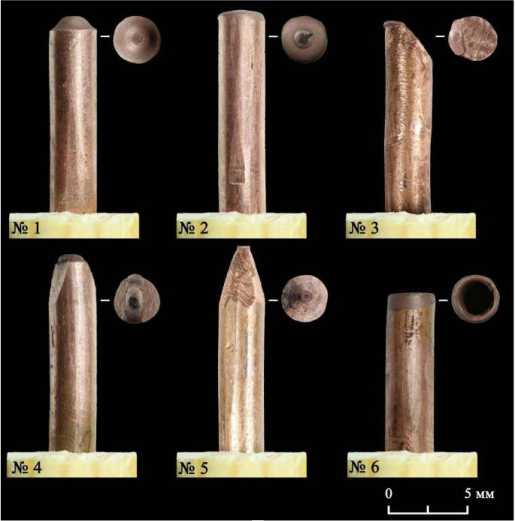

Время работы каждым сверлом на поверхности минерала составило 20 минут (рис. 2). Отметим, что в процессе сверления происходила также деформация режущего края сверла (рис. 1, б ).

Результаты исследования

В ходе проведенной серии экспериментов выяснилось, что начальной и, несомненно, самой ответственной технологической операцией является кернение , от качества которого зависят все последующие этапы работы. С его помощью должно быть точно отмечено место сверления отверстия бусины и произведено небольшое посадочное углубление для надежной фиксации сверла на поверхности минерала. Стоит отметить, что следы этой операции не фиксируются на бусинах из археологических памятников, поскольку они исчезают в процессе сверления. Соответственно, вопросы, касающиеся материала, из которого был изготовлен кернер, и приемов его применения, остаются открытыми. Можно лишь предположить, что при подготовке посадочного углубления на поверхности минерала применялся отбойник, морфологически близкий к современным металлическим кернерам, используемым для работы с металлом.

В ходе эксперимента удалось установить, что лишь продолжительная серия четких ударов по кернеру (650 движений и более) позволяла мастеру-разметчику получить необходимое посадочное углубление, не позволяющее сверлу соскальзывать с поверхности минерала.

Ко второй технологической операции относилось сверление , во время которого требовалось тщательное соблюдение центровки и позиционирования сверла. Для сохранения прямого направления канала отверстия было важно контролировать строго перпендикулярное положение сверла относительно горизонтальной плоскости заготовки будущего изделия. Большое значение имела степень давления, оказываемая грузом на установленное сверло. Перед началом работы сверло окуналось в масло, выступающее связующим материалом, затем – в используемый абразив (в нашем случае – льняное масло и порошок корунда). Сверление осуществлялось при помощи возвратно-поступательных движений лучком. Скорость вращения сверла составила 2 160–2 400 оборотов в минуту (360–400 оборотов вокруг своей оси на 360° за 10 секунд).

Результаты работы и отмеченные признаки сверления или их отсутствие представлены на рис. 3 и в таблице.

а

б

Рис. 1. Экспериментальные медные сверла с разной формой режущего края ( а – до эксперимента; б – после эксперимента):

№ 1 – с закругленной цилиндрической формой; № 2 – с плоской цилиндрической формой; № 3 – с односкатной заостренной формой; № 4 – с двускатной заостренной формой; № 5 – с конусовидной формой; № 6 – с трубчатой формой

Fig. 1. Experimental copper drills with a different shape of the cutting edge

( a – before the experiment; b – after the experiment):

№ 1 – with a rounded cylindrical shape; № 2 – with a flat cylindrical shape; № 3 – with a single-pitched pointed shape; № 4 – with a gable pointed shape; № 5 – with a cone-shaped cutting edge; № 6 – with a tubular shape

Рис. 2. Макрофотографии следов сверления на поверхности сердолика:

№ 1 – следы сверления от сверла с закругленной цилиндрической формой режущего края; № 2 – следы сверления от сверла с плоской цилиндрической формой режущего края; № 3 – следы сверления от сверла с односкатной заостренной формой режущего края; № 4 – следы сверления от сверла с двускатной заостренной формой режущего края; № 5 – следы сверления от сверла с конусовидной формой режущего края; № 6 – следы сверления от сверла с трубчатой формой режущего края

Fig. 2. Macro photographs of drilling traces on the carnelian surface:

№ 1 – traces of drilling from a drill with a rounded cylindrical shape of the cutting edge; № 2 – traces of drilling from a drill with a flat cylindrical shape of the cutting edge; № 3 – traces of drilling from a drill with a single-pitched pointed shape of the cutting edge; № 4 – traces of drilling from a drill with a gable pointed shape of the cutting edge; № 5 – traces of drilling from a drill with a cone-shaped cutting edge; № 6 – traces of drilling from a drill with a tubular shape of the cutting edge

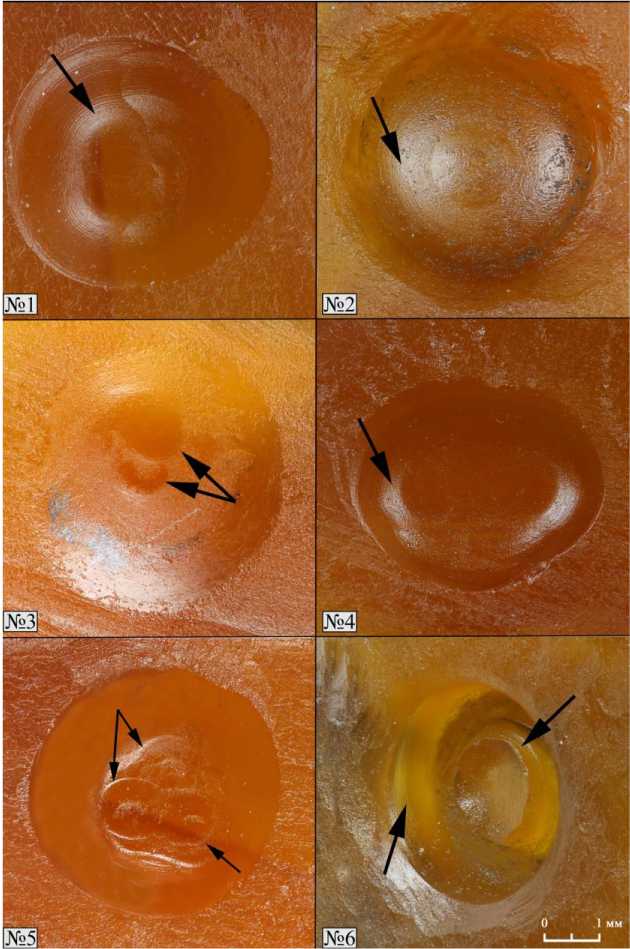

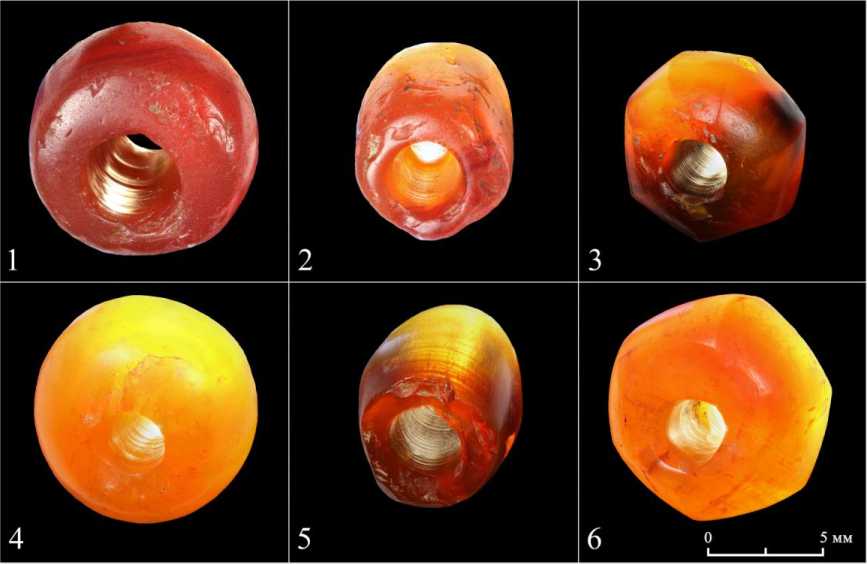

Рис. 3. Макрофотографии следов сверления на стенках канала отверстия сердоликовых бусин из памятников Среднего Енисея VII в. до н. э. – V в. н. э.: 1 , 2 – бусины из могильника Белый Яр I; 3–6 – бусины из коллекции случайных находок Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова

Fig. 3. Macro photographs of drilling traces on the walls of the channel holes of carnelian beads from the sites of the Middle Yenisei of the VII century BC – V century AD: 1 , 2 – beads from the Bely Yar I burial site; 3–6 – beads from the collection of random finds of the Minusinsk Museum named after N. M. Martyanov

Результаты экспериментального сверления в сердолике ( время работы 20 минут)

Results of experimental drilling in carnelian (the working time is 20 minutes )

|

№ эксперимента |

Форма режущей части сверла |

Характеристика следов, оставленных на пластине-заготовке |

|

1 |

Закругленная цилиндрическая |

Углубление 0,5 мм; следы сверления хорошо выражены; имеют схожую форму со следами на археологическом материале |

|

2 |

Плоская цилиндрическая |

Углубление не более 0,1 мм; следы сверления слабо выражены; имеют схожую форму со следами на археологическом материале |

|

3 |

Односкатная заостренная |

Углубление не фиксируется; следы сверления отсутствуют; |

|

4 |

Двускатная заостренная |

Углубление 0,1 мм; следы сверления слабо выражены; не имеют схожей формы со следами на археологическом материале |

|

5 |

Конусовидная |

Углубление не фиксируется; следы сверления отсутствуют; |

|

6 |

Трубчатая |

Углубление 1 мм; следы сверления хорошо выражены; имеют схожую форму со следами на археологическом материале |

Обсуждение результатов и выводы

Резюмируя результаты экспериментального использования медных сверл с различной формой режущего края, мы можем отметить, что каждая технологическая операция связана с практическим опытом работы и знанием свойств минерала, в частности его кристаллической структуры. Нет сомнения в том, что рациональные и эмпирические по своей сути знания приобретались в ходе многолетней практической работы. Самым важным и в то же время не фиксируемым в ходе трасологического анализа подготовительным этапом являлось кернение, от которого зависело качество выполнения дальнейших технологических операций (сверление и развальцовка) и, соответственно, готовой продукции. Мастер-разметчик должен был обладать большим опытом и умением хорошо контролировать силу удара, поскольку даже микротрещина могла привести к повреждению изделия при сверлении. Технические характеристики инструмента для кернения нам неизвестны, раскрыть их можно только на заготовках бусин, непосредственно зафиксированных на месте бывших камнерезных мастерских.

В результате сверления на поверхности заготовки из сердолика отмеченные признаки, оставленные медным сверлом с закругленной цилиндрической и трубчатой режущей частью, имеют сходство со следами, фиксирующимися на каменных бусинах из памятников Среднего Енисея VII в. до н. э. – V в. н. э (см. рис. 3). За 20 минут работы сверло закругленной цилиндрической формы (№ 1) оставило на поверхности образца углубление 0,5 мм, трубчатое сверло (№ 6) – 1 мм. Это свидетельствует об эффективности сверла № 6 и более высокой производительности труда мастера, использующего сверло трубчатой формы. Важно подчеркнуть, что регулировка давления (приближение и отдаление груза, а также выбор его массы) влияла на время, затраченное на сверление.

Стоит отметить, что, по сведениям письменных источников, сердолик сверлили, используя в качестве абразива алмаз (10 ед. по шкале Мооса). Экспериментальные работы показали, что сердолик также поддается обработке и сверлению корундом (9 ед. по шкале Мооса). Вероятно, в древних ремесленных мастерских корунд могли также использовать в качестве абразивного материала.

Процесс изготовления бусин из таких твердых пород каменного сырья, как сердолик, агат, кварц, яшма, бирюза является одним из наиболее трудоемких. Мастера должны были знать свойства обрабатываемого материала, иметь необходимый набор инструментов, состоящий из сверла, развертки, инструментов для шлифовки и полировки, а также абразивы различных типов и станок, делающий процесс перфорации высокотехнологичным. Несмотря на сложность производства, каменные бусины, предназначенные для торгово-обменных операций, относились к массовой продукции древних камнерезных мастерских. Очевидно, что это было связано с высоким потребительским спросом на изготавливаемые ими украшения.

Полученные результаты позволяют продолжить серию экспериментов по сверлению отверстий малого диаметра, сделав акцент на подбор формы режущей части сверла, приближенной к конфигурации инструмента древних мастеров.

Список литературы Экспериментально-трасологическое исследование сверления твердых минералов

- Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука, 1975. 94 с.

- Волков П. В. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История, 2013. 416 с.

- Губенко Е. В., Поселянин А. И. Коллекция украшений из тагарского могильника Белый Яр I (Алтайский район, Республика Хакасия) // Вестник Хакас. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. 2022. № 3 (41). С. 6–10.

- Леммлейн Г. Г. Техника сверления каменных бус из раскопок на Кавказе. Под ред. А. Д. Удальцова // КСИИМК. 1947. Вып. 18. С. 22–30.

- Леммлейн Г. Г. Опыт классификации форм каменных бус. Под ред. А. Д. Удальцова // КСИИМК. 1950. Вып. 32. 1950. С. 157–172.

- Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука, 1972. 269 с.

- Накви С. А. Мохенджо-Даро. Под ред. Э. Глиссана // Курьер ЮНЕСКО. Археология сегодня. 1985. С. 32–35.

- Русланова Р. Р. Бусы Южного Урала по материалам некрополей III–VIII веков. Уфа: Башк. энцикл., 2018. 376 с.

- Сериков Ю. Б. К вопросу о технике изготовления отверстий большого диаметра в каменных изделиях неолита-бронзы Урала // Поволжская археология. 2018. № 1 (23). С. 56–73.

- Сериков Ю. Б., Грехов С. В., Канаука Н. В. Эксперименты по сверлению разных пород камня с помощью полой кости // Вестник Перм. гос. ун-та. 2020. Т. 48, вып. 1. С. 71–81.

- Сидоренко Е. В. Технология изготовления каменных бус в лидовской культуре эпохи па-леометалла Приморья // Россия и АТР. 2014 Т. 3, вып. 85. С. 219–226.

- Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. М.: Наука, 1981. 608 с. (Культура народов Востока)

- Groman-Yaroslavski I., Bar-Yosef Mayer D. E. Lapidary technology revealed by functional analysis of carnelian beads from the early Neolithic site of Nahal Hemar Cave, southern Le- vant // Journal of Archaeological Method and Theory. 2015. Vol. 58. P. 77–88.

- Hayden B. Practical and Prestige Technologies: The Evolution of Material Systems // Journal of Archaeological Method and Theory. 1998. № 1 (5). P. 1–55.

- Nandagopal Prabhakar. Decorated Carnelian Beads from the Indus Civilisation Site of Dholavira (Great Rann of Kachchha, Gujarat) // Walking with the Unicorn Social Organization and Material Culture in Ancient South Asia. Gandhinagar: Archaeopress, 2018. P. 475–485. DOI 10.2307/j.ctv19vbgkc.35