ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ИСТОЧНИК БЕЛОГО СВЕТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ

Автор: Е. Е. Майоров, В. П. Пушкина, Р. Б. Гулиев, А. В. Дагаев

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование освещает проблему метрологии негладких поверхностей и выявление технических характеристик разработанной интерферометрической установки, где в качестве источника излучения применялся диод белого света. Получение высокоточной информации о геометрии оптической либо негладкой поверхности является значимой проблемой для метрологического обеспечения, и интерференционные приборы и комплексы, использующие источники света, которые загрубляют лазерный режим, способны обеспечить исследователя такой информацией. В работе исследованы метрологические параметры экспериментальной установки: диапазон, погрешность измерений, амплитуду интерференционного сигнала. Полученные экспериментальные результаты представлены в виде технических характеристик.

Длина световой волны, контраст интерференционного поля, длина когерентности, погрешность измерений, диапазон измерений, амплитуда интерференционного сигнала, диаметр светового пятна

Короткий адрес: https://sciup.org/142244853

IDR: 142244853 | УДК: 681.7

Текст научной статьи ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ИСТОЧНИК БЕЛОГО СВЕТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ

Выявление высокоточной информации о геометрии оптической либо негладкой поверхности является значимой проблемой для метрологического обеспечения [1–5]. Развитие электронной промышленности, электротехнических, компьютерных технологий позволило вывести на новый уровень измерения оптико-информационных систем и технологий [6]. Появилась возможность проводить измерения в режиме реального времени, где производительность выросла в разы, при решении сложных задач усовершенствовалась динамика измерений [7].

Оптические методы измерений микрорельефа поверхности делятся на высококогерентные, когерентно-ограниченные и методы геометрической оптики, где когерентность практически отсутствует. В основе этих методов лежит такое физическое явление, как отражение световой волны от поверхности исследуемых объектов или сред [8].

Исследователи отмечают, что среди оптических методов измерений микрорельефа поверхности наиболее универсальными являются интерферометрические, в которых используют источники излучения с малой длиной когерентности [9]. На сегодняшний день в оптическом приборостроении огромное внимание уделяется характеристикам источников излучения, в частности светодиодам белого света. Из научной литературы известно, что длина когерентности этих излучате- лей находится в диапазоне от 1 мкм до 5 мкм [10]. Точность измерений интерференционных приборов и комплексов контроля поверхности, которые используют когерентно-ограниченные излучатели (суперлюминесцентные, белого света и другие полупроводниковые светодиоды) зависит от длины когерентности источника [11]. Поэтому разработчики этой аппаратуры проявляют повышенный интерес к развитию оптико-электронной базы излучателей.

Несмотря на определенные достижения в практическом применении интерферометров с источниками с малой длиной когерентности, их исследования функциональных возможностей, схемных решений явно недостаточны [12].

Поэтому представляет интерес получение информации метрологического характера, связанной с исследованием интерференционной установки, в которой реализован светодиод белого света.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы явилось исследование факторов ограничения точности измерений в интерференционной установке с излучателем малой длины когерентности для контроля сложной формы поверхности.

Исследовать метрологические параметры экспериментальной установки: диапазон, погрешность измерений, амплитуду интерференционного сигнала. Полученные экспериментальные результаты свести в таблицу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерения проводились с помощью плоскопараллельной стеклянной пластины с аттестованной поверхностью шестого класса шероховатости ( R a = = 1.6 мкм). В эксперименте использовались стеклянные плоскопараллельные пластины разной толщины 1, 2 и 3 мм для изменения диаметра светового пятна на поверхности.

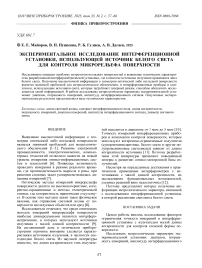

В работе предложено рассмотреть экспериментальную интерференционную установку с источником белого света с длиной волны излучения λ = = 525 нм и длиной когерентности lc = 2 мкм для контроля микрорельефа поверхности сложной формы. В качестве источника излучения используется светодиод белого света на основе гетерост- руктуры InGaN/AlGaN с активным слоем InGaN, легированным Zn, и нанесенным на него слоем желтого люминофора. Оптическая схема экспериментальной измерительной установки приведена на рис. 1.

В установке основной измерительный блок построен по классической схеме Майкельсона, где в опорную ветвь установлен объект с аттестованной поверхностью. Волновые фронты, отраженные от плоскости зеркала R и плоскости поверхности испытуемого объекта R ′ проецируются в фотокамеру Nikon. Источник излучения S находился на равном расстоянии от плоскостей R и R ′ .

В процессе исследования изменялось расстояние в опорной ветви за счет перемещения зеркала R, которое приводилось в движение специально сконструированным пружинным механизмом, колебания которого осуществлялись электромагнитом.

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной измерительной установки.

S (1) — светодиод белого света; (2) — коллиматорный объектив; (3) — светоделитель; (4) — поверхность стеклянной плоскопараллельной пластины (объект); R (5) — зеркало в опорной ветви; R ′ — плоскость поверхности объекта; (6) — объектив осветительной системы; (7) — точечная диафрагма; (8) — объектив регистрации интерференционного поля; (9) — фотокамера Nikon

Равенство расстояний в ветвях соответствовало максимальному контрасту интерференции и максимальному значению на фотокамере 9. Началом отсчета служила дополнительная оптическая пластина, прикрепленная к испытуемому образцу, поверхность которой формировала опорный сигнал, отраженный от этой поверхности. В данной установке амплитуду интерференционного сигнала определял диаметр светового пятна на поверхности. Для того, чтобы световое пятно не изменялось в процессе измерений, пространственное положение источника излучения S приводилось в движение с частотой перемещения опорного зеркала R, причем соотношение амплитуд источника и зеркала было 1 : 50. Фокусное расстояние собирающей линзы (8) ( f = 12.5 мм) и расстояние до поверхности объекта (4) являлись основанием этого соотношения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

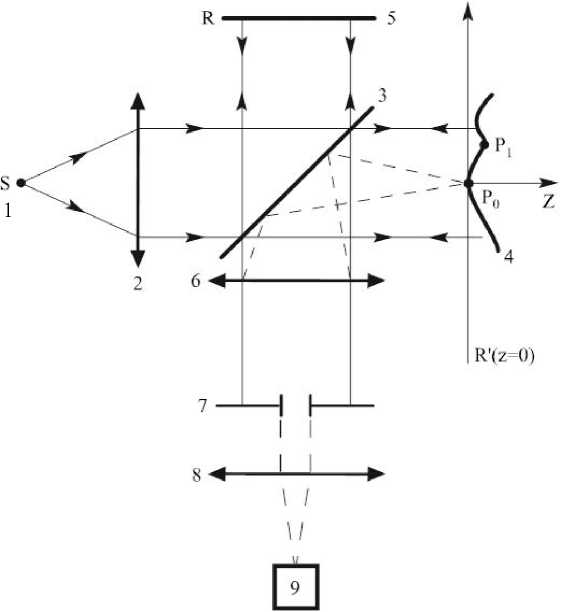

В экспериментальной интерферометрической установке при измерении негладкой поверхности сложной формы диапазон измерений формы определяется пределами смещения опорного зеркала в опорной ветви измерений интерферометра Май-кельсона. В процессе исследования при равенстве расстояний в ветвях интерферометра обеспечивается необходимая величина амплитуды интерференционного сигнала. Изменение амплитуды при разных расстояниях от выходного зрачка установки до контролируемой поверхности и определяло пределы диапазона измеряемых величин. Когда опорное зеркало находилось в неподвижном состоянии наблюдался максимальный контраст интерференционной картины, что соответствовало начальному расстоянию (исходная точка). Расстояние составляло 100 мм. Амплитуда интерференционного сигнала регистрировалась при пере- мещении стеклянной плоскопараллельной пластины с аттестованной поверхностью вдоль направления распространения светового излучения в одну и другую сторону от исходной точки. Опорное зеркало работало при частоте модуляции fм = = 44 Гц. Результаты измерений представлены на рис. 2, а.

Из рис. 2, а, видно, что диапазон измерений экспериментальной измерительной установки составляет от 0 до 7.8 мм.

Важной характеристикой является зависимость диапазона измерений от резонансной частоты модулятора f р . Модулятор возбуждается переменным током с частотой модуляции f м . Перемещения опорного зеркала осуществляются с частотой f м = = f р . На рис. 2, б, приведена зависимость Δ z ( f р ). Итак, при увеличении f р растет частота измерений, но при этом наблюдается падение амплитуды интерференционного сигнала, вследствие чего уменьшается диапазон измерений. Полученная зависимость позволяет выбрать оптимальное соотношение между этими параметрами для определенной задачи.

Для высококогерентных или низкокогерентных интерференционных приборов и комплексов амплитуда интерференционного сигнала всегда являлась значимой характеристикой, которая дает возможность полезному сигналу преобладать над уровнем шумов. Выявление данных об изменениях амплитуды интерференционного сигнала при перемещении опорного зеркала позволяет показать влияние побочных явлений (изменение спеклов) на точность измерений. Регистрировалась амплитуда интерференционного сигнала при перемещении поверхности относительно светового излучения в продольном направлении OZ .

Рис. 2. Экспериментальное исследование диапазона измерений.

а — изменение амплитуды сигнала при изменении расстояния до объекта от начальной точки z = 100 мм при fм =

= 44 Гц; б — зависимость диапазона измерений от резонансной частоты модулятора fp ( fм = fp )

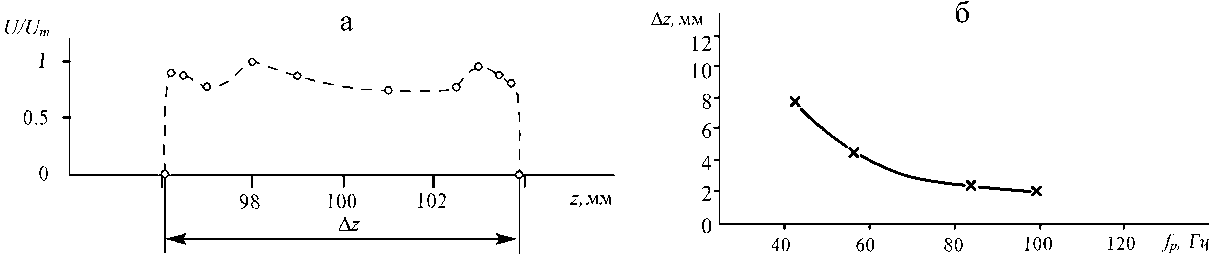

Рис. 3. Зависимость усредненной амплитуды от диаметра светового пятна на поверхности.

U cp. 2 — амплитуда сигнала при d = 2 мкм

В качестве объекта использовалась плоскопараллельная стеклянная пластина шестого класса шероховатости ( R a = 1.6 мкм). Объект устанавливался на подвижной платформе микрометрического столика. Контролировалась поверхность разным диаметром светового пятна, который изменялся посредством введения стеклянных плоскопараллельных пластин различной толщины между выходным зрачком установки и измеряемой поверхностью.

В эксперименте диаметры светового пятна составляли 15, 25, 35 мкм соответственно толщинам пластин 1, 1.25, 1.5 мм. На рис. 3 показана зависимость усредненной амплитуды U ср интерференционного сигнала от диаметра светового пятна на поверхности, нормированная величиной при минимальном диаметре U ср2 ( d = 2 мкм).

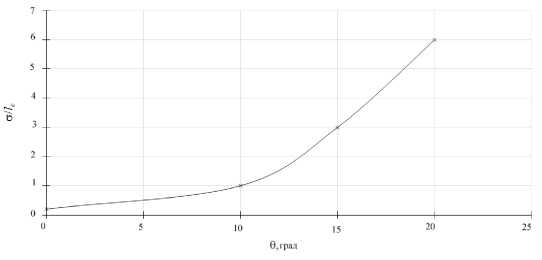

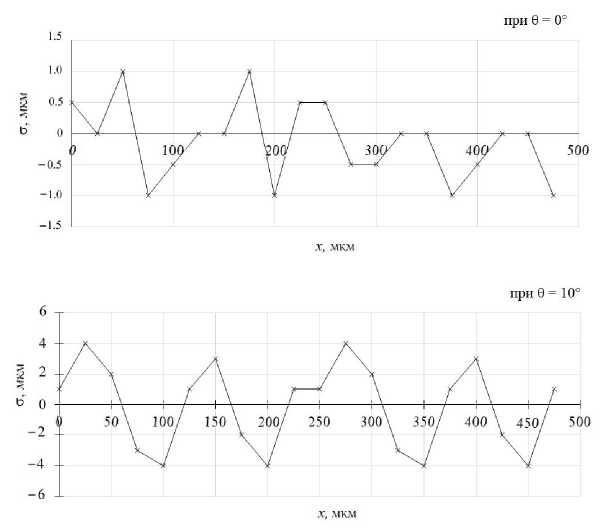

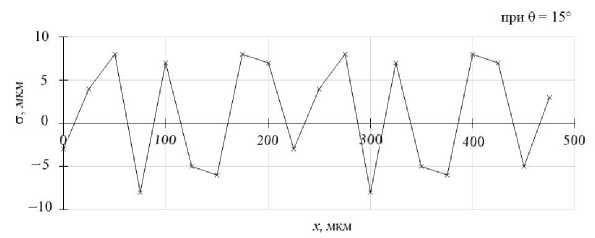

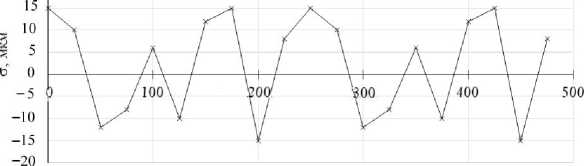

Важным параметром экспериментальной установки является точность измерений. В работе фиксировались данные расстояния до стеклянной плоскопараллельной пластины, причем пластина ориентировалась относительно светового пятна под разными углами θ = 0°, 10°, 15°, 20°. Пластину перемещали на платформе микрометрического столика в поперечном направлении (вдоль оси OX ) с шагом 25 мкм, и для каждого угла проводилось 20 измерений. Экспериментальные данные представлены в Приложении на рис. П. Графическая зависимость среднего квадратического отклонения результатов измерений от угла наклона плоскопараллельной пластины приведены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость среднеквадратического отклонения от угла ориентации пластины относительно светового луча.

Экспериментальное исследование интерференционной установки, использующей источник белого света для контроля микрорельефа поверхности показало, что данная установка позволяет производить контроль поверхности при следующих технических характеристиках:

– длина волны излучения — 525 нм;

– погрешность измерений

σ = 0.2 l c — для θ = 0°,

σ = 1 l c — для θ = 10°,

σ = 3 l c — для θ = 15°,

σ = 6 l c — для θ = 20°;

– диапазон измерений — 0–7.8 мм;

– частота измерений — 88 Гц;

– расстояние от оптического зрачка до поверхности — 100 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально исследованы диапазон измерений и частота перемещения опорного зеркала, которая определяет скорость измерений. Выявлено, что при увеличении f р растет частота измерений, но при этом наблюдается падение амплитуды интерференционного сигнала, вследствие чего уменьшается диапазон измерений. Получены данные об амплитуде интерференционного сигнала при контроле испытуемой поверхности, ориентированной под разными углами к световому лучу, таким образом изменяя диаметр светового пятна на поверхности.

Экспериментальной проверке подлежала погрешность измерений установки, где регистрировалось расстояние от выходного оптического зрачка до исследуемой поверхности при передвижении плоскопараллельной пластины в поперечном направлении OX относительно оси погрешность измерений не превышает σ = 0.2 lc, установки. Показано, что при нормальном паде- что соответствует 0.4 мкм.

нии светового излучения на поверхность объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ

при 0 = 20°

-

X, МКЛ4

Рис. П. Оперативные отклонения от среднего результатов измерений расстояния до поверхности стеклянной плоскопараллельной пластины при различных углах ориентации θ пластины относительно светового луча.

Список литературы ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ИСТОЧНИК БЕЛОГО СВЕТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ

- 1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970. 855 с.

- 2. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения. М.: Машиностроение, 1987. 264 с.

- 3. Майоров Е.Е., Голубков В.А., Гулиев Р.Б., Дагаев А.В. Использование частично когерентного интерференционного зонда для измерения микрорельефа поверхности обработанных керамических пластин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2025. Вып. 1. С. 210–217.

- 4. Малакара Д. Оптический производственный контроль / Пер. с англ. под ред. А.Н. Соснова. М.: Машиностроение, 1985. 340 с.

- 5. Афанасьев В.А. Оптические измерения. М.: Недра, 1968. 263 с.

- 6. Ахманов С.А., Дьяков Ю.Е., Чиркин А.С. Введение в статистическую радиофизику и оптику. М., 1981. 640 с.

- 7. Майоров Е.Е., Костин Г.А., Черняк Т.А., Баранов Н.Е. Использование излучения с малой временной когерентностью для исследования поверхности щелевых закрылок на крыле самолета // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. Вып. 7. С. 577–581.

- 8. Майоров Е.Е., Арефьев А.В., Курлов В.В., Пушкина В.П., Бородянский Ю.М., Таюрская И.С. Экспериментальное исследование косметических масел низкокогерентным интерференционным радаром // Известия Тульского государственного университета.

- Технические науки. 2023. Вып. 7. С. 585–590.

- 9. Майоров Е.Е., Арефьев А.В., Гулиев Р.Б., Пушкина В.П., Дагаев А.В. Интерференционный метод в исследовании поверхности микроканалов полимерных и кварцевых микрофлюидных чипов // Приборы. 2024. № 2. С. 28–32. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=63878360

- 10. Майоров Е.Е., Костин Г.А., Курлов В.В., Баранов Н.Е. Исследование динамической поверхности летательного аппарата интерференционным методом // Изв. вузов. Приборостроение. 2024. Т. 67, № 8. С. 722–726. DOI: 10.17586/0021-3454-2024-67-8-722-726

- 11. Майоров Е.Е., Костин Г.А., Баранов Н.Е., Жулега И.А., Новиков А.В. Инновационный подход к измерению микрорельефа поверхности материалов сложной формы интерференционным методом // Приборы. 2025. № 1. С. 31–35.

- 12. Майоров Е.Е., Курлов В.В., Арефьев А.В., Пушкина В.П. Применение частично когерентного излучения в интерференционном устройстве для контроля рабочей поверхности полировочного материала оптических изделий // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2025. Вып. 1. С. 201–209.