Экспериментальное исследование плоского оптического элемента, фокусирующего в кольцо

Автор: Арефьев Е.Ю., Гилев В.А., Голуб М.А., Казанский Н.Л., Карпеев С.В., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Соловьев B.C., Тихонов Д.Н., Уваров Г.В.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Численные методы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 5, 1989 года.

Бесплатный доступ

С помощью автоматизированного оптико-цифрового комплекса проводится экспериментальное исследование плоского оптического элемента, фокусирующего в кольцо. Описывается комплекс автоматизации эксперимента с элементами плоской оптики. Приводятся результаты эксперимента, позволившие определить ширину формируемого кольца и распределения энергии в сечениях фокальной области.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058179

IDR: 14058179

Текст научной статьи Экспериментальное исследование плоского оптического элемента, фокусирующего в кольцо

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКОГО ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА, ФОКУСИРУЮЩЕГО В КОЛЬЦО

Оптический элемент, фокусирующий когерентное излучение в кольцо, открывает новые возможности для лазерной технологии сварки круговых швов, резки и сверления материалов. Теоретическое исследование и вычислительный эксперимент с фоку-сатором в кольцо проведены в работах [1,2]. В данной работе сообщается о реализации по технологии плоской оптики и описываются экспериментальные исследования фокусатора в кольцо с помощью автоматизированного оптико-цифрового комплекса, созданного на базе микроЗВМ и аппаратуры в стандарте КАМАК.

Для изготовления плоского фокусирующего элемента производился расчет на ЕС ЭВМ отсчетов его фазовой функции

ф(г) = к(/ f2 + г2 - / f2 + (г - г0)2) , (1)

где г - полярный радиус в плоскости элемента;

f0 - фокусное расстояние;

г0 - радиус кольца;

k=2rt/X - волновое число;

X - длина волны.

Затем квадратная матрица отсчетов записывалась на магнитную ленту, используемую для вычерчивания негативного полутонового фотошаблона на прецизионном фотопостроителе "Ромб" с разрешением 25 мкм. После контактного копирования фотошаблона на фотопластинки "Микрат" и отбеливания был получен элемент с непрерывным фазовым рельефом, имеющий диаметр 2а - 25,6 мм и параметры X = 0,63 мкм, f0 = 300 мм, rQ = 1 мм.

В экспериментальном исследовании плоского оптического элемента ставились задачи регистрации распределения интенсивности в фокальной плоскости, оценки ширины формируемого кольца, а также подсчета доли светового потока, направляемого в кольцо заданной ширины, то есть энергетической эффективности. Для проведения эксперимента создан автоматизированный оптико-цифровой комплекс, позволяющий ввести информацию о распределении энергии в фокальной плоскости оптической системы в память управляющей ЭВМ, обработать ее и отобразить графики распределения энергии на телевизионном полутоновом дисплее или зарегистрировать эти графики на планшетном графопостроителе.

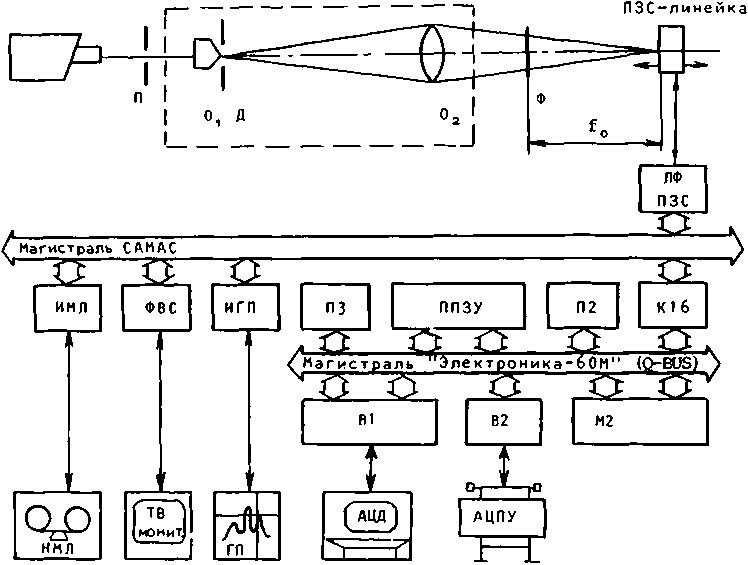

Оптическая система комплекса (рис. 1) содержит лазер типа ЛГ-79-1, регулятор интенсивности на базе поляроида П, формирователь сферического пучка на базе объективов 01, 02 и диафрагмы Д. Фокусирующий элемент Ф преобразует сферический сходящийся пучок таким образом, что в фокальной плоскости имеет место характерное распределение излучения - кольцо, имеющее заданный радиус, ширину и интенсивность .

Преобразование фокального распределения интенсивности в электрический сигнал осуществляется фотоприемником в виде линейки ПЗС с 1024 светочувствительными элементами размером 6*5 каждый, 6=15 мкм. ПЗС-линейка установлена на горизонтальном двухкоординатном микрометрическом столике. Электронная часть комплекса

Рис. 1. Автоматизированная оптическая система ДЛЯ исследования rhriKVrunvviima гп я по оомто

(см. рис. 1) выполнена на базе микроЭВМ "3лектроника-60М", аппаратуры в стандарте КАМАК и располагается в одной стойке. Модуль ФПЗС [3] , управляющий работой ПЗС-линейки, задает режимы работы, производит аналогово-цифровое преобразование электрического сигнала в восьмиразрядный двоичный код, занесение в буферную память и выдачу данных на магистраль КАМАК.

Информация обрабатывается процессором М2 микроЭВМ "Электроника-60М". Промежуточные результаты и программы хранятся в ОЗУ, собранном на платах ПЗ, П2 , драйверы внешних устройств записаны в ППЗУ. Для хранения и загрузки системы QUE, программ управления экспериментом и обработки экспериментальных данных, самих данных эксперимента в состав комплекса включен накопитель на магнитной ленте НМЛ типа И30Т-5003 с модулем управления ИМЛ (интерфейс магнитной ленты). Графический телевизионный монитор (ТВ) и графопостроитель (ГП) подключены через соответствующие модули Ф8С (формирователь видеосигнала) и ИГП (интерфейс графопостроителя). Программы обслуживания заносятся в ППЗУ управляющей микроЭВМ.

Программное обеспечение комплекса написано на языке высокого уровня QUASIC/F [4], компилятор которого при минимальном объеме занимаемой оперативной памяти (4 Кбайт) обеспечивает непосредственную работу с модулями КАМАК, поддерживает арифметику с плавающей точкой процессора М2.

Программное обеспечение комплекса состоит из управляющей головной программы и ряда подпрограмм, вызываемых в диалоговом режиме командами головной программы.

Комплекс содержит следующие подпрограммы:

HP - вывод на экран дисплея справочной информации;

ID - ввод данных с ПЗС-линейки;

WR - вывод данных на дисплей;

UR - вывод элементов, знамения которых не меньше заданного уровня;

PL - вывод данных на графопостроитель;

NI - выбор рабочей зоны ПЗС-линейки;

NP - учет потерь из-за неэффективности переноса информационных зарядов в ПЗС-линейке;

ОТ - вычисление энергетической эффективности оптического элемента;

МВ - масштабирование данных;

VD - вывод данных на экран ТВ-монитора;

ST - окончание программы, выход в среду QUASIC/F.

Эксперимент проводился следующим образом. На установке проводились М = 5 испытаний плоского фокусирующего элемента Ф при помещении ПЗС-линейки в сечения фокальной области, отстоящие на расстояниях z = -10; -5; 0; 5; 10 мм от фокуса вдоль оптической оси. Подбор линейного участка чувствительности фотоприемника осуществлялся поляроидом П. Для уменьшения погрешности измерения из-за неравномерности передачи заряда был использован участок ПЗС-линейки, состоящий из первых 256 элементов с номерами п = Nm^n, ^max? ^min = °' ^max = 255. Измеренное распределение интенсивности в цифровом виде передавалось в оперативную память ЭВМ. Для подавления геометрического шума перед каждым измерением производилось запоминание уровня шума ПЗС-линейки при нулевой освещенности. В процессе предварительной обработки на ЭВМ эти шумы вычитались из Полного сигнала, а в память ЭВМ записывались отсчеты I , п = N N„ ; m = 1,М, распределения интенсив-пт min max ности I(p,z) в точках

р = (п - Nc) . 6, п = Г—ГЙтах ^

сечений

z = (т - (м+1)/2) • Дг, т = Тм (3)

фокальной области, где

N - координата п центра кольца; с

6 = 15 мкм;

Дг = 5 мм.

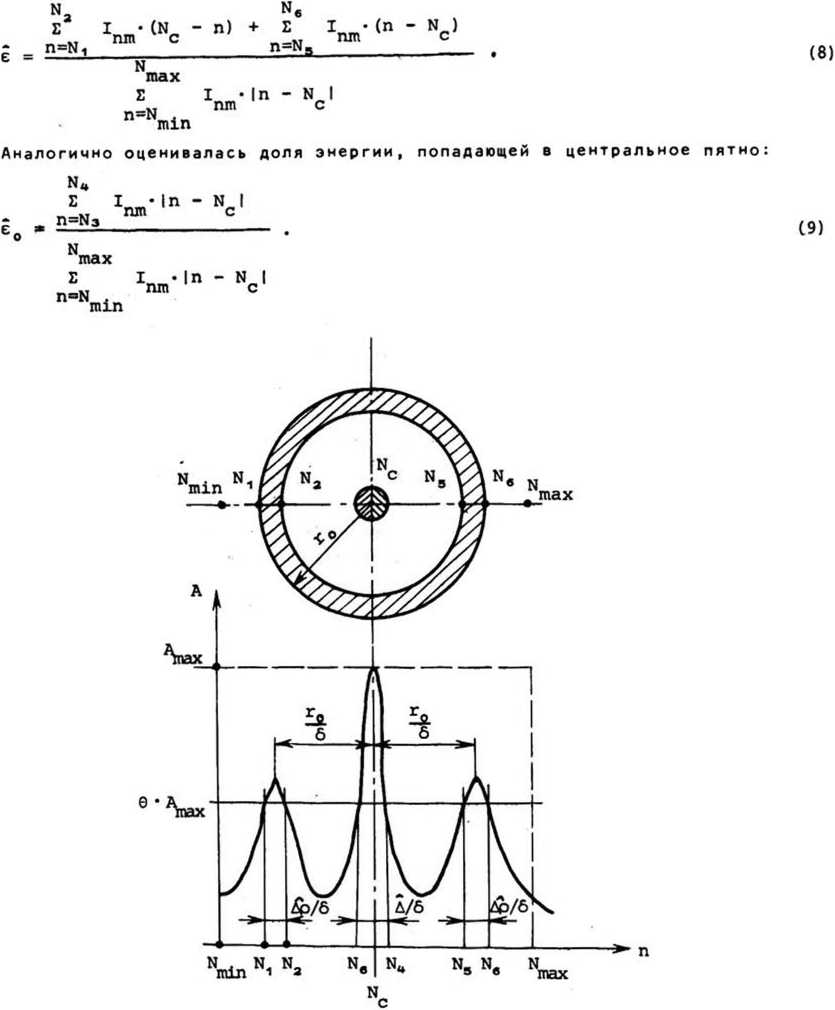

В ходе цифровой обработки полученных фокальных распределений интенсивности для каждого сечения в начале определялись характерные границы кольца N, , Na; Ng, Ne и центрального пятна N3, Ыц по некоторому уровню 6(6 = 0,1) спада интенсивности (рис. 2). Далее находилась координата п центра кольца

= N, + N, + N, + N.

с оценивался радиус кольца

_ N, + N, - N1 - N3 , 6

ширина кольца

Др = Ne - Ns + Na " ^д . 6

и ширина центрального пятна

Д = (N„ - N3) • 6.

Затем вычислялась оценка доли е коль ца :

светового потока, попадающего на площадь

Рис. 2. Определение границ кольца

Полученные оценки параметров выдавались в виде таблиц на принтер и дисплей, а графики распределений интенсивности отображались на телевизионном мониторе и регистрировались графопостроителем.

В табл. 1 приведены измеренные значения границ N,, i = 1 ,6 8 П₽еДелах

N = 0 и N = 255 для распределения интенсивности в фокальной плоскости, min max

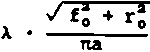

Видно, что ширина кольца Др составляет “2-3 элемента ПЗС-линейки, то есть -30-45 мкм, что хорошо согласуется с теоретическим значением, оцениваемом по формуле (35) работы [1],

Др = 5,31

-Я-

Таблица 1

Измеренные границы кольца в сечениях (N . = 0;

min n v = 255? е = 0,1) max

|

Nt |

! N, |

I N3 |

1 I nu |

N= |

I Ne |

|

20 |

22 |

ьц |

70 |

111 |

113 |

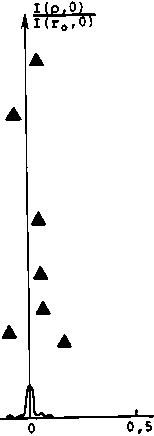

На рис. 3 приведен зарегистрированный в эксперименте график распределения интенсивности в фокальной области. На том же рисунке изображен соответствующий теоретический график.

_____ теория д д д эксперимент

Рис. 3- Распределение интенсивности в фокальной плоскости Наблюдаемое в эксперименте существенное (""8 раз) увеличение интенсивности центрального пятна по сравнению с теоретической обусловлено падением дифракционной эффективности фокусатора из-за погрешностей технологии формирования фазового рельефа, а также рассеянием света на зерне эмульсии фокусатора и неудовлетворительным качеством стеклянной подложки. При этом вследствие малой площади доля его светового потока составляет всего -10^ (табл. 2). Интересный результат дает дальнейший анализ данных табл. 2. В фокальной плоскости (z—0) максимума достигает лишь световой поток е в кольце. Напротив, световой поток центрального пятна е0 достигает максимума в следующем сечении, отстоящем на 5 мм от плоскости 2*0 вперед по ходу распространения света. Данный факт качественно согласуется с теоретическим предсказанием [l], согласно которому цент-

Таблица 2

Измеренная энергетическая эффективность фокусатора в кольцо

Zo = V + г* - f0 = -is = 1,7 мкм. (11)

Расхождение значений z0 и Az обусловлено дискретностью сечений фокальной области и погрешностью определения фокальной плоскости вследствие аберраций фокусируемого пучка когерентного излучения.