Экспериментальное исследование проявления функциональной межполушарной асимметрии мышления школьников

Автор: Шатская Ольга Валерьевна, Бондарчук Тимур Петрович

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2-4 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы экспериментального изучения проявления межполушарной асимметрии головного мозга в мыслительной деятельности школьников в двух возрастных группах.

Индивидуальная психодиагностика, латеризация межполушарной асимметрии, самопознание

Короткий адрес: https://sciup.org/148101594

IDR: 148101594 | УДК: 159.9.072

Текст научной статьи Экспериментальное исследование проявления функциональной межполушарной асимметрии мышления школьников

Первооткрывателями межполушарной асимметрии человеческого мозга были врачи, установившие связь между поражением левого полушария мозга и потерей речи. В современном образовании психофизиологические основы функциональной динамики – в том числе – межполушарной асимметрии, на наш взгляд, должны быть не только методологической основой личностно-ориентированного подхода, но и активно использоваться в частных психологопедагогических методиках, например, при профессиональном обучении. Формирование индивидуальных компетенций учащихся как в стандартной общеобразовательной среде, так и в системе дополнительного образования, становится, с учётом указанных особенностей, целенаправленным психолого-педагогическим процессом.

Однако, прежде чем сформировать структуру психолого-педагогического сопровождения личностно-ориентированного обучения академическому вокалу в системе дополнительного образования, где компетенции трудно сформировать только на основе музыкальных способностей (из-за отсутствия отбора в этой среде), возникает необходимость в индивидуальной психодиагностике учащихся1. Понимание учащимися смысла собственной деятельности, как критерий эффективности психологопедагогического сопровождения процесса обу-

, латеризация межполушарной асимметрии, самопо- чения2, также формируется в структуре индивидуальных психических свойств, в первую очередь – особенностей динамики мыслительной деятельности.

В пении, как в активном – с точки зрения психофизиологии – процессе, большое значение имеет не только динамика самого процесса, но и практическая направленность обучения: в узком смысле в данном случае – выработка вокальных навыков (профессиональных компетенций); в широком – формирование индивидуального исполнительского стиля, и, одновременно, – самопознание активной личности в процессе обучения3. Формирование самопознания – адресная психолого-педагогическая деятельность, тесно связанная в вокале с феноменом Телесного Я: для её организации необходима особая обучающая среда, в которой отслеживаются профессиональные личностные характеристики учащихся4.

Мониторинг данной обучающей среды вряд ли был бы возможен без разработки корректного инструментария по компактному и достоверному выявлению динамических связей, возникающих в процессе обучения. Предварительное исследование – в стандартной общеобразовательной среде – по установлению связей типов межполушарной асимметрии с интегральными показателями функциональной

Шатская Ольга Валерьевна, аспирантка МГГУ им.Шолохова, педагог дополнительного образования ГОУ ЦВР «На Сумском».

динамики мышления5, поиском коррелянтов возраста и особенностей профиля латеризации сенсорно-моторных функций, – проводилось в двух возрастных группах (младший школьный возраст – 8 – 9 лет; старшие школьники – 16 – 17 лет), в три этапа.

Первый этап состоял в поиске корреляционной зависимости между типом межполушарной асимметрии школьников и темпом решения интегральных заданий (на основе теста Вандер-лика); на втором этапе устанавливались связи межполушарной асимметрии с профилем латеризации моторных и сенсорных функций, и, одновременно, – формировались задачи для третьего этапа данного эксперимента.

В первом и втором этапах приняло участие 55 человек (г. Пермь, гимназия №3): младшая возрастная группа – 36 детей, старшая – 19. Параметры и специфика первого этапа эксперимента отражены в таб. 1 «Оценка темпа выполнения заданий (Краткий Ориентировочный Тест – КОТ) в зависимости от индивидуального профиля латеризации сенсорно-моторных функций и динамической межполушарной асимметрии». Тест КОТ6, применялся в модификации Бузина, с авторской адаптацией сортировки заданий в соответствии с типом латеризации корковой активности и последующей обработкой результатов, с выделением соответствующих пропорций, связанных с выявленным типом активности. Модификатором оценки динамики мышления служил темп выполнения заданий теста, проградуированный по четырём ступеням: низкий темп выполнения заданий; темп ниже среднего; средний; высокий. Вывод об индивидуальном профиле сенсорно-моторных функций и динамическом типе латеризации корковой активности производился на основании предварительного тестирования7.

Анализ результатов тестирования позволяет сделать следующие выводы: 1) в целом характер распределения темпа мышления определяется не типом межполушарной асимметрии, а характером тестовых заданий: при правополушарной латеризации школьники лучше решают П-задания, а при левополушарной – Л- задания; 2) в младшем школьном возрасте межполушарная асимметрия имеет неустойчивый характер, с преобладанием правополушарной динамики (экспериментально выявлена у 72% испытуемых), что близко к данным, полученным в8; 3) пропорции распределения ведущей корковой активности в старшей возрастной группе имеют устойчивый характер и соответствуют европейским статистическим данным: около 70% учащихся левополушарны по латеризации корковых функций, а у трети испытуемых – правополушарный тип латеризации; отклонение от среднего балла результативности тестирования в этой группе для Л-типа латеризации корковой активности составляет 7,2%, для П-типа – 10%, для амбидекстров – 3,6%, то есть, – результаты укладываются в стандартную ошибку 90%-го доверительного интервала.

Основными итогами проведённого экспериментального исследования стало понимание того, что межполушарная асимметрия и асимметрия сенсорно-моторных функций у школьников – два разных статистических показателя, коррелирующих друг с другом; а также – что существует необходимость исследования восприятия смысла информации в зависимости от типа латеризации корковых функций для уменьшения группы риска некорректной идентификации динамики только на основе сенсорно-моторного профиля. Задача поиска замены теста Вандерлика по определению типа асимметрии была решена дополнением моторных проб символьными и вербальными тестами. Вербальное тестирование – семантический анализ ассоциативных полей – было разработано нами9.

На последнем этапе представленного комплексного исследования и анализа результатов по трём типам тестов - сенсорно-моторного, символьного и вербального, наиболее значимые по достоверности данные по экспериментальному определению вида межполушарной асимметрии были получены на основе вербального тестирования. Всего в третьем этапе эксперимента участвовало 56 человек: 36 учащихся отделения рекламы Московского колледжа информационных технологий (возраст – 18 – 22 года: 10 человек – с ведущей П-динамикой и 26 человек – с ведущей Л-активностью); а также – 20 испытуемых (контрольная разновозрастная группа).

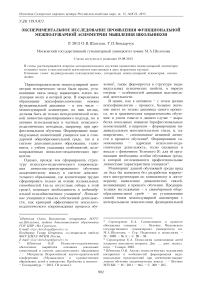

Таб. 1. Оценка темпа выполнения заданий (КОТ) в зависимости от индивидуального профиля латеризации сенсорно-моторных функций и динамической межполушарной асимметрии

|

№ |

1 |

2 |

3 |

4(КОТ) П | Л | П+Л |

5 |

Динамика и пропорции корковой деятельности ( Л/П) |

||

|

Младшая группа |

||||||||

|

1 |

1.2а |

(П)ЛПА |

А |

4 |

0 |

1 |

Низкий (5) |

П-(0,5/4,5) |

|

2 |

2.2а |

(П)ПАА |

А |

1 |

0 |

0 |

низкий (1) |

П-(0/1) |

|

3 |

3.2а |

(П)ЛПА |

А |

3 |

0 |

1 |

низкий (4) |

П-(0,5/3,5) |

|

4 |

4.2а |

(Л)ППП |

+Л |

5 |

0 |

3 |

ниже ср (8) |

П-(1,5/6,5) |

|

5 |

5.2а |

(П)ПАА |

А |

5 |

2 |

3 |

ниже ср (10) |

П-(6,5/3,5) |

|

6 |

6.2а |

(П)ЛЛЛ |

П |

2 |

1 |

2 |

низкий (5) |

П-(2/3) |

|

7 |

7.2а |

(П)ПАП |

П |

2 |

0 |

2 |

низкий (4) |

П-(1/3) |

|

8 |

8.2а |

(П)ПАЛ |

Л |

6 |

0 |

0 |

низкий (6) |

П-(0/6) |

|

9 |

9.2а |

(Л)ППП |

+Л |

7 |

3 |

2 |

ниже ср (12) |

П-(4/8) |

|

10 |

10.2а |

(П)ППА |

Л |

2 |

0 |

2 |

низкий (4) |

П-(1/3) |

|

11 |

11.2а |

(П)ПАА |

А |

3 |

0 |

2 |

низкий (5) |

П-(1/4) |

|

12 |

12.2а |

(П)ЛЛА |

П |

2 |

0 |

1 |

низкий (3) |

П-(0,5/2,5) |

|

13 |

13.2а |

(П)ПАП |

П |

3 |

1 |

2 |

низкий (6) |

П-(2/4) |

|

14 |

14.2а |

(Л)ППП |

+Л |

10 |

2 |

4 |

сред (16) |

П-(4/12) |

|

15 |

1.2б |

(П)ЛАА |

А |

4 |

0 |

3 |

низкий (7) |

П-(1,5/5,5) |

|

16 |

2.2б |

(П)ЛАП |

П |

3 |

2 |

2 |

низкий (7) |

П-(3/4) |

|

17 |

3.2б |

(П)ЛЛЛ |

П |

8 |

2 |

5 |

ниже ср (15) |

П-(4,5/10,5) |

|

18 |

4.2б |

(П)ЛАА |

А |

6 |

0 |

3 |

ниже ср (9) |

П-(1,5/7,5) |

|

19 |

5.2б |

(П)ЛАА |

А |

5 |

0 |

2 |

низкий (7) |

П-(1/6) |

|

20 |

6.2б |

(Л)ППП |

+Л |

6 |

0 |

2 |

ниже ср (8) |

П-(1/7) |

|

21 |

7.2б |

(П)ЛАА |

А |

4 |

1 |

2 |

низкий (7) |

П-(2/5) |

|

22 |

8.2б |

(П)ЛПА |

А |

5 |

0 |

5 |

ниже ср (10) |

П-(1/6) |

|

23 |

9.2б |

(П)ПАЛ |

Л |

6 |

0 |

2 |

ниже ср (8) |

П-(1/7) |

|

24 |

10.2б |

(П)ЛАП |

П |

3 |

0 |

3 |

низкий (6) |

П-(1,5/4,5) |

|

25 |

11.2б |

(П)ЛЛП |

П |

3 |

0 |

2 |

низкий (5) |

П-(1/4) |

|

26 |

12.2б |

(П)ППЛ |

Л |

3 |

0 |

2 |

низкий (5) |

П-(1/4) |

|

27 |

13.2б |

(П)ЛАА |

А |

2 |

1 |

3 |

низкий (6) |

П-(2,5/3,5) |

|

28 |

14.2б |

(П)ЛАА |

П |

1 |

0 |

2 |

низкий (3) |

П-(1/2) |

|

29 |

15.2б |

(П)ЛАА |

А |

6 |

0 |

3 |

ниже ср (9) |

П-(1,5/7,5) |

|

30 |

16.2б |

(П)ЛАП |

П |

0 |

0 |

1 |

низкий (1) |

П-(0,5/0,5) |

|

31 |

17.2б |

(П)ППА |

Л |

4 |

0 |

4 |

ниже ср (8) |

П-(2/6) |

|

32 |

18.2б |

(П)ППА |

Л |

3 |

0 |

1 |

низкий (4) |

П-(0,5/3,5) |

|

33 |

19.2б |

(П)ЛПЛ |

Л |

10 |

1 |

1 |

ниже ср (12) |

П-(1,5/10,5) |

|

34 |

20.2б |

(П)ЛЛП |

П |

5 |

0 |

3 |

ниже ср (8) |

П-(1,5/6,5 ) |

|

Старшая группа |

||||||||

|

1 |

1.11 |

(П)ЛПА |

А |

11 |

11 |

4 |

средний (26) |

А-(13/13) |

|

2 |

2.11 |

(П)ПАА |

А |

9 |

9 |

3 |

средний (21) |

А-(10,5/10,5) |

|

3 |

3.11 |

(П)ЛЛЛ |

П |

9 |

4 |

4 |

средний (17) |

П-(6/11) |

|

4 |

4.11 |

(П)АПА |

А |

9 |

8 |

4 |

средний (22) |

П-(10/11) |

|

5 |

5.11 |

(П)ЛАП |

П |

4 |

4 |

6 |

средний (14) |

А-(7/7) |

|

6 |

6.11 |

(П)ПАА |

А |

9 |

10 |

6 |

средний (25) |

Л-(13/12) |

|

7 |

7.11 |

(П)ПАА |

А |

8 |

5 |

5 |

средний (18) |

П-(7,5/10,5) |

|

8 |

8.11 |

(П)ЛАА |

А |

8 |

7 |

6 |

средний (21) |

П-(11/10) |

|

9 |

9.11 |

(П)ЛАЛ |

Л |

9 |

10 |

6 |

средний (25) |

Л-(13/12) |

|

10 |

10.11 |

(П)ПАЛ |

Л |

8 |

9 |

14 |

средний (21) |

Л-(11/10) |

|

11 |

11.11 |

(П)ППА |

Л |

10 |

9 |

6 |

средний (25) |

П-(12/13) |

|

12 |

12.11 |

(П)ППА |

Л |

8 |

5 |

6 |

средний (19) |

П-(8/11) |

|

13 |

13.11 |

(П)ППА |

Л |

9 |

7 |

14 |

средний (30) |

П-(14/16) |

|

14 |

14.11 |

(П)ЛПА |

А |

8 |

11 |

4 |

средний (23) |

Л-(13/10) |

|

15 |

15.11 |

(П)ЛАП |

П |

8 |

8 |

5 |

средний (21) |

А-(10,5/10,5) |

|

16 |

16.11 |

(П)ПАА |

А |

5 |

9 |

5 |

средний (29) |

Л-(11,5/7,5) |

|

17 |

17.11 |

(П)ПАЛ |

Л |

9 |

10 |

4 |

средний (23) |

Л-(12/11) |

|

18 |

18.11 |

(Л)ППП |

Л |

16 |

10 |

9 |

высокий (35) |

П-(4,5/20,5) |

|

19 |

19.11 |

(П)ПАП |

П |

6 |

8 |

8 |

средний (22) |

Л-(12/10) |

Примечание: 1 — код испытуемого; 2 — выявленный индивидуальный моторный профиль (ведущая ру-ка/руки, ухо, глаз); 3 – выявленный динамический тип латеризации корковой активности; 4 – специфика выполняемых заданий; 5 – темп выполнения тестовых заданий.

Таб.2. Экспериментальное распределение динамики корковой активности и индивидуального сенсорно-моторного профиля

|

Группа |

Ведущая рука (чел/%) |

Динамический тип асимметрии (чел/%) |

Пропорции связи ведущей руки с типом асимметрии |

||||

|

Л |

| П | |

А |

Л | |

П |

| А |

||

|

Мл. гр. |

П – 30 чел (88,2%) |

4 (13,3%) |

11 (38,9%) |

12 (47,8%) |

7,5:1 |

2,7:1 |

2,5:1 |

|

(34 чел) |

Л – 4 чел (11,8%) |

4 (100%) |

- |

- |

1:1 |

||

|

Ст. гр. |

П – 18 чел (94,5%) |

7 (39%) |

4 (22%) |

7 (39%) |

2,6:1 |

4,5:1 |

2,6:1 |

|

(19 чел) |

Л – 1ч (5,5%) |

1(100%) |

- |

- |

1:1 |

- |

- |

Примечание: Таб. 2 построена по данным таб. 1.

Таб. 3. Пропорции связи доминирующей динамики по результатам теста Вандерлика (КОТ) с типом межполушарной асимметрии

|

Мл. возр. гр. 7 – 9 лет (34 чел) |

Ст. возр. гр. 16 – 18 чел (19 чел) |

|||||

|

Характеристика |

Тип асимметрии Л П А |

Тип асимметрии Л П А |

||||

|

Численность (чел/%) |

12 (35,2%) |

11 (32,4%) |

11 (32,4%) |

7 (36,9%) |

4 (21%) |

8 (42,1%) |

|

Средний балл |

7, 6 |

6,2 |

7,2 |

23,9 |

20 |

23,1 |

|

Динамика доминирования (чел/%) |

Среднее по ансамблю: М=7 Дисперсия: Д=0,35; б=0,6 |

Среднее : М=22,3 Дисперсия: Д=2,83;б=1,68 |

||||

|

П Л А |

12 (100%) |

11 (100%) |

11 (100%) |

4 (57,1%) |

1 (25%) |

3 (37,5%) |

|

0 |

0 |

0 |

3 (42,9%) |

1 (25%) |

3 (37,5%) |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

2(50%) |

2(25%) |

|

Примечание: Таб. 3 также была построена на основании анализа таб. 1.

Вербальное тестирование заключалось в подборе 10 ассоциаций к понятиям «мышление» и «любить» , при этом предлагалось использовать только глаголы и существительные. Всего было проанализировано 1120 ассоциаций: 720 понятий – в основной группе и 400 текстовых единиц – в контрольной группе.

В таб. 4 представлены результаты анализа указанных полей, типичных для Л- и П-типов асимметрии. Показано, что при Л-асимметрии пропорция использования глаголов по отношению к существительным составляет 9:4, а аналогичная пропорция при правополушарной латеризации – 1:2. Анализ результатов последнего этапа тестирования показал также, что ассоциативное поле Л-активных испытуемых содержит около 70% глаголов, в противовес к 34% данной части речи для П-асимметрии.

Для сравнения полученных данных с контрольной группой, в которой проводилось только вербальное тестирование, был вычислен индекс использования глаголов по двум ансамблям: в основной группе и в контрольной. В основной группе индекс использования глаголов составил 1,24 относительных единиц (6:5); в контрольной группе – 1,25 (5:4), что соответствует отклонению для контрольной группы в 9,9%. Учитывая тот факт, что основная группа была однородной по возрасту и профессиональной направленности, а контрольная группа – разновозрастная (17 – 60 лет), неоднородная по профессиональным ин- тересам, полученное отклонение результатов свидетельствует о высокой информативности и достаточной достоверности уточнения типа асимметрии по разработанному вербальному тесту, что позволяет в дальнейшем использовать его вместо теста Вандерлика.

Полученные выше результаты подтверждают актуальность необходимости учёта профиля функциональной межполушарной асимметрии, поскольку этот динамический фактор – один из основных стратегических показателей бифуркации частных методик как в обще-образовательной10, так и в профессиональной среде. Предложенный вариант технологии личностно-ориентированного обучения был апробирован в системе дополнительного образования при обучении академическому вокалу.

Таб. 4. Ассоциативные поля к понятиям «мышление» и «любить» (основная группа)

|

Ассоциации к понятию «мышление» |

||||||

|

№ |

Глаголы |

Л-тип |

П-тип |

Существительные |

Л-тип |

П-тип |

|

1. |

мыслить (размышлять, осмысливать, рассуждать) |

49 |

7 |

мышление (смысл, мысль, интеллект и т.д.) |

15 |

15 |

|

2. |

думать (придумать, обдумать, задумать) |

27 |

5 |

ум (дума, разум, остроумие) |

9 |

5 |

|

3. |

учить (-ся) (изучать, заниматься) |

29 |

2 |

учение (труд, работа, деятельность) |

7 |

4 |

|

4. |

считать (вычислять) |

19 |

5 |

счёт (расчёт) |

1 |

2 |

|

5. |

знать |

15 |

2 |

знание (информация) |

3 |

1 |

|

6. |

понимать (постигать, разгадывать, осознавать) |

18 |

5 |

сознание (мозг, логика, понимание) |

12 |

6 |

|

7. |

решать(анализировать, планировать) |

10 |

1 |

теория, вывод, противоречие, результат, новизна |

10 |

7 |

|

8. |

представлять, фантазировать. |

2 |

2 |

фантазия, воображение, творчество, вдохновение |

5 |

4 |

|

9. |

редкие ответы (изобретать, читать, уметь и т.д.) |

12 |

5 |

редкие ответы (навык, книга, слова и т.д.) |

17 |

22 |

|

Ассоциации к понятию «любить» |

||||||

|

1. |

любить (полюбить, влюбиться) |

34 |

10 |

любовь (сердце, (не-) счастье) |

13 |

2 |

|

2. |

доверять, уважать, понимать, ценить |

32 |

5 |

доверие, семья, дети |

1 |

9 |

|

3. |

чувствовать, мечтать, желать, нравиться, ревновать |

32 |

3 |

чувства, забота, внимание |

7 |

10 |

|

4. |

целовать (-ся) |

13 |

- |

романтика, нежность, опыт |

9 |

4 |

|

5. |

редкие ответы (утешать, прикасаться и т.д.) |

44 |

9 |

редкие ответы (судьба, душа, ошибки и др.) |

75 |

32 |

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MANIFESTATIONS OF FUNCTIONAL INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THINKING

OF SCHOOLCHILDREN

Список литературы Экспериментальное исследование проявления функциональной межполушарной асимметрии мышления школьников

- Шатская О.В. Психолого-педагогическое обеспечение выработки основных вокальных компетенций в системе дополнительного образования//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Музыкальное и художественное образование детей и юношества: Проблемы и поиски». -Екатеринбург. -2013. (В печати).

- Сорокоумова Е.А. Самопознание в процессе обогащения сознания//Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова. -Сер. Педагогика и психология. -М.: 2009. -№ 3. -С. 89 -94.

- Сорокоумова Е.А. Психология самопознания детей младшего школьного возраста: Дис. …. докт. психол. наук. -Самара: 2002.

- Шатская О.В. Анализ психологических механизмов восприятия и особенностей формирования индивидуальных представлений при когнитивно-направленном обучении академическому вокалу//Вестник МГУКИ. -М.: 2011. -№5. -С. 200 -205.

- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. -2-е изд. -М.: 1988.

- КОТ. Краткий Ориентировочный Тест Э.Ф.Вандерлика в модификации Бузина//[Электронный ресурс] Режим доступа: www.neuronet. ru/educ/100/top/vnd.html (Дата обращения 01.09.2012).

- Сорокоумова Е.А., Молостова Н.Ю. Взаимодействие субъектов образовательной среды как условие формирования социальной уверенности современных школьников//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Том 15. -2013. -№2(2). -С. 409 -412.

- Ефимова О.С. Индивидуальные различия в создании нового образа воображения: Автореф. дис. …. канд. психол. наук. -М.: 2006.

- Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учеб.пособ. Изд. 5-е. -М.: 2011.