Экспериментальное исследование режимов циклической конвективной сушки перги в соте

Автор: Бышов Н.В., Каширин Д.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Описана методика эксперимента, позволяющего исследовать влияние скорости циркуляции теплоносителя на процесс конвективной циклической сушки перги в соте. Установлены эмпирические зависимости остаточной влажности перги от времени при применении предлагаемого способа сушки. Определена энергоемкость исследуемых технологических режимов.

Перга, влажность перги, циклическая конвективная сушка

Короткий адрес: https://sciup.org/14082394

IDR: 14082394 | УДК: 631.363.258/638.178

Текст научной статьи Экспериментальное исследование режимов циклической конвективной сушки перги в соте

Введение. Заготовленная пчелами свежая перга имеет влажность 24…28%. Требования ТУ 10 РФ 505-92 «Перга сушеная» допускают влажность продукта не более 18%. Многочисленные исследования показывают, что с целью доведения влажности продукта до требований ТУ наиболее целесообразно использовать конвективную сушку [1]. Традиционно конвективную сушку перги проводят следующим образом: атмосферный воздух разогревают до температуры 40…420С и при его скорости 1,8…2,0 м/с обдувают перго-вые соты. Во время традиционной конвективной сушке влагоемкий потенциал теплоносителя используется незначительно, поэтому энергоемкость технологического процесса неоправданна высока и составляет 34…37 кВт.ч/кг получаемого продукта [2]. Для снижения энергоемкости процесса сушки нами предложено многократно использовать ограниченный объем теплоносителя. Замена теплоносителя свежим атмосферным воздухом происходит периодически при увеличении его влажности до 75…80%. Предложенный энергосберегающий способ сушки перги является одной из операций способа извлечения перги из сотов патент РФ №2185726 [3]. Для проведения сушки перги в предложенном нами энергосберегающем режиме разработаны специальные конструкции сушильных установок [4,5].

В связи с вышесказанным цель экспериментального исследования заключалась в определении влияния скорости циркуляции потока теплоносителя на энергоемкость предложенного способа сушки и скорость изменения относительной влажности перги.

Объекты и методы исследования . Заготовленные для опыта соторамки разделяли на шесть групп, по 14 рамок в каждой группе. Масса каждой партии сотов, состоящей из 14 рамок, составляла 12,5±0,3 кг. Подготовленные к опыту соторамки хранили в плотно закрытых ульевых ящиках.

Исследуемую партию сотов размещали в сушильной камере. Терморегулятором задавали температуру теплоносителя 41±0,50С, после чего установку приводили в действие. Периодически, через каждые 10 ч сушки, сушильную камеру открывали, из двух сотов отбирали пробы перги массой 2 г и контролировали текущую величину относительной влажности продукта. Влажность перги определяли в соответствии со стандартной методикой, приведенной в ТУ 10РСФСР 505-2 «Перга сушеная».

Сушку проводили в помещении с температурой воздуха 16±2 0С, исследовали следующие диапазоны скорости циркуляции теплоносителя 1,3…1,6; 2,2…2,5; 3,4…3,7 м/с. Энергопотребление установки контролировали с помощью однофазного электромеханического счетчика электрической энергии: СО-505ГОСТ 6570-96.

Сушка каждой партии сотов при исследуемой скорости потока теплоносителя продолжалась на протяжении 50 часов. Опыты проводили с двукратной повторностью.

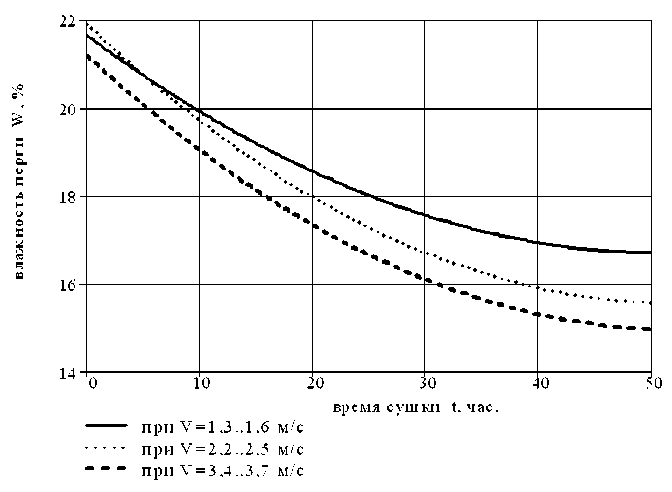

Результаты исследования . Посредством статистической обработки результатов эксперимента были установлены зависимости, которые представлены графически на (рис. ) и в виде математических моделей (1)– (3).

Графическая зависимость остаточной влажности перги в соте (W,%) от продолжительности конвективной циклической сушки t, при разных скоростях V циркуляции теплоносителя

W1 (t) = 21,657 - 0,192 • t + 0,001857 • t2.

W2( t) = 21,918 - 0,244 • t + 0,002339 • t2.

W3( t) = 21,2 - 0,239 • t + 0,002286 • t2.

где W 1 , W 2 , W 3 – остаточная абсолютная влажность перги при скоростях циркуляции теплоносителя V , принадлежащих интервалам: 1,3…1,6 м/с; 2,2...2,5 м/с; 3,4...3,7 м/с соответственно;

t – продолжительность сушки, ч.

Критерием качества аппроксимации эмпирических данных полученными регрессионными моделями служит коэффициент детерминации, определяющий долю объясненной дисперсии в общей вариации результативной переменной:

В 2_, X i ( y i - f ( x i »2

R = 1--F=iй—

Е i (y - у)’

где y i – средние значения опытных данных в i -й точке; y – среднее значение наблюдений;

f (x.)

i – значение зависимой переменной, найденное по эмпирической формуле в точке i .

Значения коэффициента лежат в диапазоне [0;1]. Чем ближе R2 к единице, тем точнее подобранная модель аппроксимирует экспериментальные данные, тем теснее результаты наблюдения примыкают к линии регрессии.

Для моделей (1)–(3) значения R2 составляют соответственно 0,997 , 0,998 и 0,999 , что указывает на высокую точность построения зависимостей.

Выводы

Анализ установленных зависимостей позволяет утверждать, что скорость циркуляции теплоносителя в сушильной установке является фактором, значимо влияющим на величину остаточной влажности перги в соте по окончании сушки. Особенно эффективно влажность продукта снижается на протяжении первых 30 ч исследуемого процесса, после чего процесс удаления влаги из продукта замедляется.

Энергоемкость технологического процесса для диапазонов скорости циркуляции теплоносителя 1,3…1,6; 2,2…2,5; 3,4…3,7 м/с составила 13,1, 13,5, 15,4 кВт.ч/кг соответственно. На основании полученных результатов исследования появляется возможность выбора требуемого режима сушки продукта.

Предложенный способ сушки перги позволяет снизить энергоемкость технологического процесса более чем в два раза.