Экспериментальное исследование влияния неоднородной растительной среды и холмистого рельефа земной поверхности на распространение боковых волн

Автор: Ветлужский А.Ю., Калашников В.П.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 3 (54), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты экспериментов по радиопросвечиванию лесной растительности волнами метрового диапазона. На основе анализа экспериментально полученных дистанционных зависимостей уровня сигнала исследуется влияние неоднородной лесной среды и холмистого рельефа земной поверхности на распространение боковых волн.

Распространение радиоволн, боковая волна, радиопросвечивание растительности, лесная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/142143058

IDR: 142143058 | УДК: 621.396.96.01

Текст научной статьи Экспериментальное исследование влияния неоднородной растительной среды и холмистого рельефа земной поверхности на распространение боковых волн

Известно, что закон убывания мощности электромагнитного поля с расстоянием внутри поглощающей среды близок к экспоненциальному [1]. Однако в случае, когда между излучателем и приемником расположена многокомпонентная и неоднородная среда, например, лесная растительность, характер взаимодействия электромагнитного излучения с ней существенно усложняется. Для построения моделей распространения радиоволн в растительных средах в метровом диапазоне необходимо знание механизмов прохождения и уровней ослабления излучения на разных дистанциях. Механизмы распространения излучения через растительность зависят как от ее биометрических параметров, так и от параметров распространяющегося сигнала. Например, в зависимости от частоты и поляризации излучения меняются рассеивающие свойства элементов растительности, что отражается на мощности принимаемого сигнала. Кроме того, во время прохождения радиоволн через лесную среду при определенных соотношениях длины волны и среднего расстояния между деревьями возможно появление боковых волн в среде [2-4], распространяющихся вдоль границы сред лес ‒ воздух. Убывание амплитуды таких волн происходит обратно пропорционально квадрату расстояния между корреспондирующими пунктами [5], т.е. значительно медленнее по сравнению с излучением, проходящим внутри растительности.

Цель данной работы – выявление влияния рельефа местности и неоднородности лесного покрова на распространение боковых волн на основе анализа экспериментально полученных дистанционных зависимостей уровня поля в лесу.

Для исследования зависимости амплитуды электромагнитных волн от глубины погружения в лесную среду был выбран хвойный лес на окраине г. Улан-Удэ, в состав которого входили такие породы деревьев, как сосна, ель и лиственница. Основной структурной особенностью леса являлось то, что существенную часть его биомассы составляли стволы деревьев. Присутствовал негустой сухой травяной покров высотой около 15 см, кустарников и низкорасположенных ветвей практически не было. Средняя высота деревьев равнялась 15 м, среднее расстояние от земли до кроны деревьев – 2,5 м, средний диаметр стволов – 0,3 м, плотность древостоя составляла около 8 деревьев на 10 м2.

Антенны устанавливались внутри лесной среды на высоте 2 м над поверхностью земли. Передающая антенна представляла собой несимметричный четвертьволновый вибратор, приемная ‒ полуволновый симметричный вибратор. Измерения проводились на частоте 150 МГц. Выбор вертикальной поляризации радиоволн был обусловлен желанием выявить влияние преимущественно стволов деревьев на структуру электромагнитного поля. В качестве источника и приемника сигнала использовалось следующее оборудование: генератор РН-12Б, выходная мощность которого составляла 1,5 Вт, и анализатор спектра ИТ-07. Определялись дистанционные зависимости уровня электромагнитного поля в исследуемом лесу в интервале расстояний между антеннами от 1 до 160 м. Указанные эксперименты проводились в весеннее время при температуре воздуха, близкой к -1 и 0° С и скорости ветра 0-1 м/с. Для достижения достаточной статистической обеспеченности результатов исследования измерения проводились на 3 трассах, в пределах которых на каждой дистанционной отметке выполнялась серия из пяти замеров уровня поля при некотором смещении приемной антенны в поперечном направлении относительно основной трассы распространения излучения. Таким образом, снижалось влияние на получаемые результаты местоположения приемной антенны относительно ближайших деревьев. Из полученных данных определялись максимальное, минимальное и среднее значения мощности принимаемого сигнала.

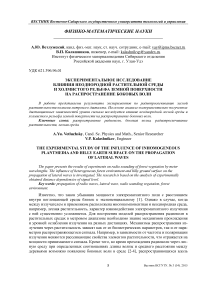

На рисунке 1 показано поперечное сечение рельефа земной поверхности, где проводились эксперименты. Здесь h – средняя высота древостоя, h 1 и h 2 – высоты установки передающей и приемной антенн. ABCD – гипотетическая траектория распространения боковой волны, r 1 , r 3 – расстояния, проходимые волной внутри лесной среды, r 2 – расстояние, проходимое электромагнитной волной вдоль границы лес ‒ воздух. На расстоянии 110 м от излучателя начиналась просека шириной около 4 м, дальше ‒ на дистанции от 120 м и далее – приемная антенна находилась в области тени (за холмом).

Рис. 1. Поперечное сечение рельефа земной поверхности и схема проведения экспериментов

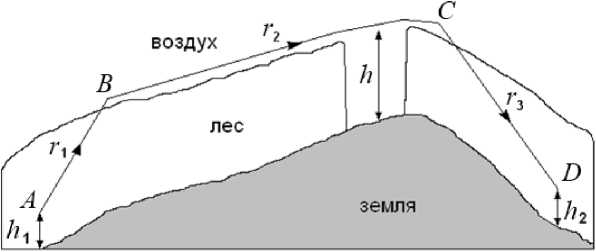

На рисунке 2 представлены результаты измерений дистанционных зависимостей уровня поля в однородном лесу, полученные на пологом склоне холма. Знаками «+» показан разброс максимальных и минимальных значений уровня поля на каждой дистанционной отметке. Здесь и на следующем графике начальные значения кривых нормировались к нулевому уровню на дистанции 10 м. Участок леса был выбран с таким расчетом, чтобы на результатах не сказывалось влияние просеки и холмистого рельефа земной поверхности. На представленном графике видны три участка, характеризующихся разной скоростью убывания уровня поля с увеличением расстояния.

На первом участке, который приходится на относительно малые дистанции (до 30 м), происходит интенсивное спадание электромагнитного поля. Данный участок соответствует распространению радиоволн в лесу в пределах прямой видимости, т.е. когда уровень первичного поля превышает интенсивность рассеянных элементами растительности (в данном частотном диапазоне ‒ в основном стволами деревьев) компонент.

Второй участок приходится на расстояние до 110 м. Этот более пологий участок описывает процесс убывания амплитуды поля из-за рассеяния и поглощения и характерен для дистанций, на которых рассеянная компонента поля является преобладающей.

Третий характеризуется наименьшей скоростью ослабления поля. Это может быть объяснено тем, что на расстоянии от 110 м и выше распространение излучения в данном лесу происходило за счет формирования боковой волны, скользящей над верхушками деревьев и определяющей дальнейший ход дистанционных зависимостей.

Для выяснения достоверности такой трактовки физических процессов, приводящих к полученному виду дистанционной зависимости поля в лесу, были проведены эксперименты по радиопросвечиванию растительной среды с неоднородностями в условиях холмистого рельефа земной поверхности.

Рис. 2. Дистанционная зависимость уровня поля, полученная в однородном хвойном лесу

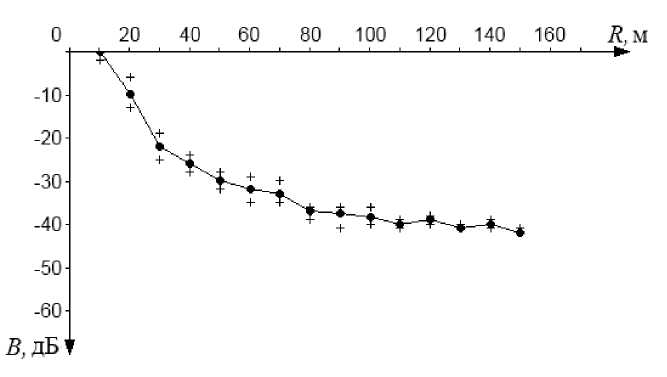

Данные, показанные на рисунке 3, были получены в ситуации, когда на расстоянии 110 м от передающей антенны располагалась просека, а при удалении приемной антенны на 120 м и далее она оказывалась в области тени холма. Тем не менее, как следует из представленных данных, флуктуации уровня поля, которым, на первый взгляд, следовало бы проявиться в районе неоднородности лесного покрова, на дистанциях свыше 110 м отсутствуют (разброс значений сигнала минимален). Однако на начальном участке полученная зависимость имеет ярко выраженный немонотонный характер. Это может быть вновь объяснено тем, что распространяющаяся на больших расстояниях боковая волна «не замечает» незначительных неоднородностей и изгибов профиля трассы [4]. В свою очередь, флуктуации поля на начальных участках трассы вызваны интерференционным сложением прямых и отраженных от просеки волн.

Таким образом, полученные результаты могут служить подтверждением интерпретации представленной выше дистанционной зависимости. Действительно, уже начиная с расстояний свыше 110 м распространение волн в рассматриваемом лесу на частоте 150 МГц происходит за счет механизма боковой волны.

Рис. 3. Дистанционная зависимость уровня поля, полученная в условиях холмистого рельефа земной поверхности и неоднородности лесного покрова

Работа поддержана грантами РФФИ №14-08-31447, 12-02-98010.

Список литературы Экспериментальное исследование влияния неоднородной растительной среды и холмистого рельефа земной поверхности на распространение боковых волн

- Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. -М.: Изд-во АН СССР, 1957. -503 с.

- Murata M., Aiba H., Tonoike K. et al. Experimental results of L-band microwave penetration properties of trees//Proc. IEEE IGARSS’87. -1987. -Vol. 1. -P. 815.

- Li Y., Ling H. Numerical modeling and mechanism analysis of VHF wave propagation in forested environments using the equivalent slab model//Progress In Electromagnetic Research. -2009. -Vol. 91. -P. 17-34.

- Meng Y.S., Lee Y.H., Ng B.C. Empirical Near Ground Path Loss Modeling in a Forest at VHF and UHF Bands//IEEE Trans. on Antennas and Propag. -2009. -Vol. 57, N 5. -P. 1461-1468.

- Tamir T. Radio wave propagation along mixed paths in forest environments//IEEE Trans. on Antennas and Propag. -1977. -Vol. 25, N 4. -P. 471-477.