Экспериментальное изучение фильтрационных свойств и структурных особенностей дисков височно-нижнечелюстных суставов свиней

Автор: Няшин М.Ю., Осипов А.П., Симановская Е.Ю., Няшин Ю.И.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (17) т.6, 2002 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было экспериментальное исследование существования в диске височно-нижнечелюстного сустава путей для движения жидкости и возможности этой жидкости течь под давлением. Знание таких особенностей строения диска дает более ясное представление о природе и механизме амортизации нагрузки, воспринимаемой височно-нижнечелюстным суставом.

Височно-нижнечелюстной сустав, фильтрация, пористая ткань, эксперимент, диск

Короткий адрес: https://sciup.org/146215739

IDR: 146215739 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Экспериментальное изучение фильтрационных свойств и структурных особенностей дисков височно-нижнечелюстных суставов свиней

Жевательный аппарат современного человека, сформировавшийся в процессе фило- и онтогенетического развития, является многоблочной биомеханической системой, функциональная деятельность которой обеспечивает прием, апробирование пригодности пищи, поступающей в организм, рефлекторные акты: жевание, глотание, секрецию слюнных желез, активно участвует в произношении звуков и артикулированной речи [6-9].

Изучение анатомо-топографических данных о структуре и функции жевательного аппарата свидетельствует о наличии очень четкой функциональноориентированной многоблочной системы специализированных тканевых образований.

Один из блоков представлен парными височно-нижнечелюстными суставами, с помощью которых нижняя челюсть причленяется к височной кости и позволяет ей благодаря сокращениям собственно жевательных и вспомогательных мышц осуществлять сложный двигательный акт перемещения по отношению к верхней челюсти.

Височно-нижнечелюстной сустав выполняет многообразные функции. Этот орган обладает способностью трансформировать и регулировать нагрузку, возникающую в момент смыкания зубов и в процессе разжевывания пищи, участвует в жизненно важных трофических функциях всей зубочелюстной системы. Такая многофункциональность сустава во многом определяется его сложным строением.

При исследовании особое внимание было уделено межсуставному диску, потому что он дает возможность нижней челюсти перемещаться в разных направлениях. Необходимо отметить, что амплитуды движений в височно-нижнечелюстном суставе гораздо больше, чем в других суставах. Кроме того, костная пластинка в области суставной ямки височной кости, с которой контактирует верхняя поверхность диска, очень тонкая, в связи с чем возрастает роль суставного диска как амортизатора, иначе при больших нагрузках суставная головка могла бы вызвать повреждение стенок суставной ямки и провалиться в полость черепа.

Экспериментальное изучение височно-нижнечелюстного сустава и особенно диска должно обеспечить лучшее понимание процессов, происходящих в суставе и влияния нагрузки на его строение. Знание анатомии и морфологии тканей сустава позволит построить корректную биомеханическую модель функционирования этого органа и его взаимосвязи с другими блоками, в частности, денто-альвеолярным, в результате чего могут быть получены новые количественные и качественные результаты, полезные как для теории, так и для клинической практики.

Несмотря на обилие литературы некоторые вопросы особенностей анатомического строения височно-нижнечелюстного сустава и, в частности, строения внутрисуставного диска, а также механизмы его функционирования в норме и при различных заболеваниях все еще остаются недостаточно ясными [1-5, 10]. Поэтому весьма актуальным является изучение структуры и свойств диска височнонижнечелюстного сустава.

Целями данной статьи является экспериментальное доказательство существования в диске височно-нижнечелюстного сустава путей миграции жидкости и способности дисковой жидкости течь под давлением.

Подтверждение гипотезы о фильтрационных свойствах диска

Эксперименты проводились на свежих суставных хрящах височнонижнечелюстных суставов двух свиней.

Хрящи выделялись в течение двух часов после забоя животных и помещались в раствор Рингера – Локка для теплокровных животных.

Оценка подвижности воды в хрящевой ткани производилась с помощью введения красителя цианола (фирма МЕРК, Германия), который имеет сравнительно малую молекулярную массу и слабо связывается с макромолекулами. Это позволяет предполагать, что распространение красителя в толще тканей в основном связано с диффузией его в воде и переносом вместе с конвекционными потоками воды.

В центр наиболее прозрачной части хряща (на глубину приблизительно равную половине толщины) микрошприцем вводилась 0,01 мл 0,5% раствора цианола. Следует отметить, что введение даже такого незначительного объёма жидкости было возможно только при ритмичных надавливаниях на поршень шприца.

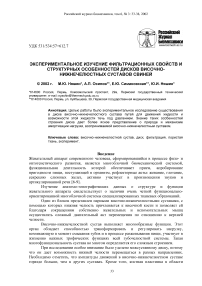

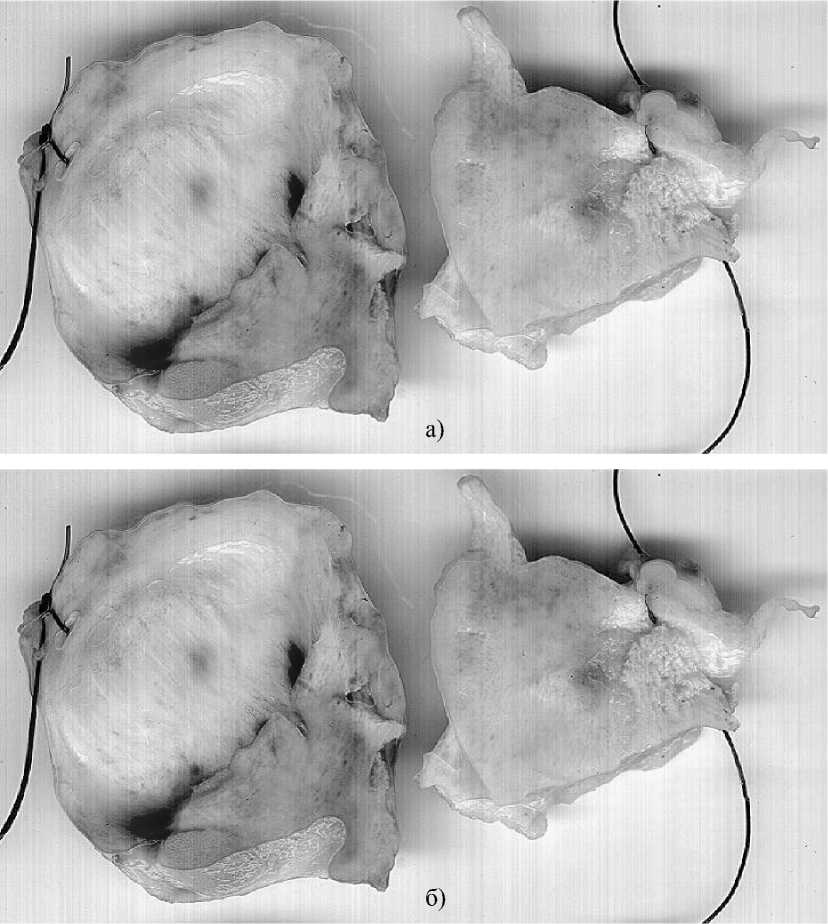

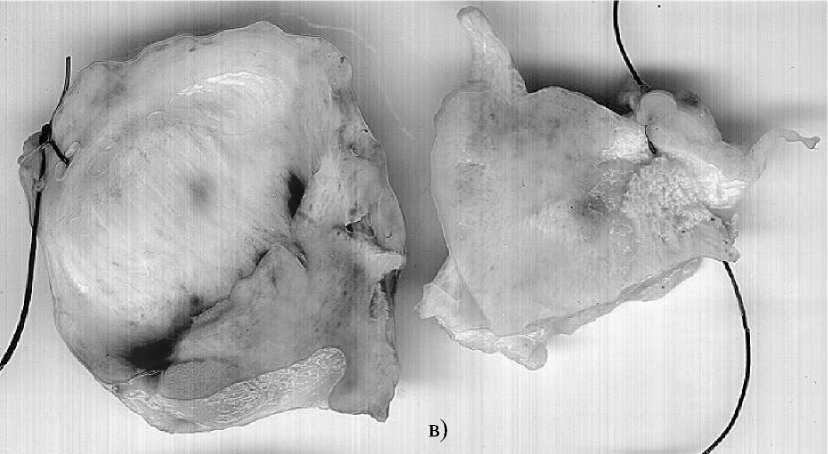

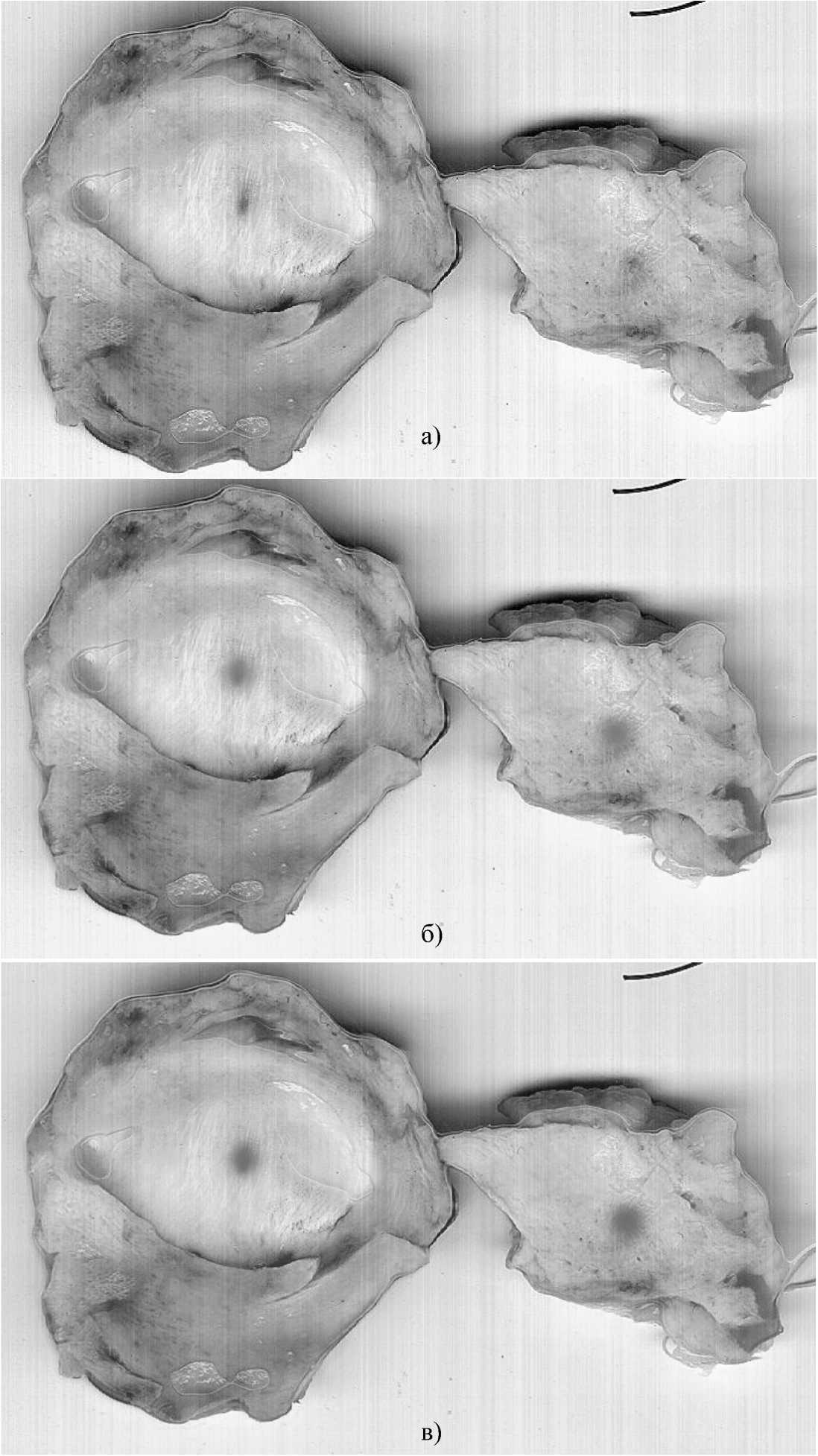

Хрящи были разделены на две группы. Левые хрящи были контрольными, они после введения красителя не подвергались дополнительным воздействиям (рис. 1). Правые хрящи были опытными, они после введения красителя подвергались механическому воздействию (рис. 2). Механическое воздействие заключалось в следующем: на центр окрашенного пятна ритмично (частота 0,5 Гц) с высоты 3 мм опускался груз весом 5 г (время нахождения груза в непосредственном контакте с тканью на протяжении каждого цикла составляло 1 с).

В ходе эксперимента цифровой фотокамерой делались фотографии. Из рис. 1-2 видно, что без нагрузки пятно в течение достаточного времени наблюдения практически не увеличивалось, тогда как на хрящах, подвергшихся механической нагрузке, пятно изменялось в размерах. Для получения количественных характеристик с помощью программы анализа изображений Image-Pro Plus измерялись следующие показатели: видимая с поверхности площадь пятна красителя (в отраженном свете) и интегральная плотность синего цвета в пятне.

Рис. 1. Левые диски (нажатия не производились): а) сразу после введения красителя; б) через 30 минут после введения красителя; в) через 120 минут после введения красителя.

Рис. 2. Правые диски: а) сразу после введения красителя; б) после 50 нажатий; в) после 250 нажатий.

Таблица 1. Результаты экспериментов.

|

Площадь пятна (в пикселях) |

Приращение площади пятна (в процентах от исходной) |

Интегральная плотность синего цвета |

|||

|

Правый |

Больший |

Исходный |

345 |

0 |

202 |

|

50 нажатий |

412 |

+19,4 |

192 |

||

|

250 нажатий |

882 |

+155,6 |

197 |

||

|

Меньший |

Исходный |

972 |

0 |

164 |

|

|

50 нажатий |

1024 |

+5,3 |

169 |

||

|

250 нажатий |

1230 |

+26,5 |

177 |

||

|

Левый |

Больший |

Исходный |

392 |

0 |

186 |

|

30 мин покоя |

401 |

+2,3 |

186 |

||

|

120 мин покоя |

412 |

+5,1 |

184 |

||

|

Меньший |

Исходный |

1288 |

0 |

145 |

|

|

30 мин покоя |

1298 |

+0,8 |

144 |

||

|

120 мин покоя |

1317 |

+2,3 |

140 |

||

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

• при нормальном внутритканевом давлении вода в хрящах малоподвижна;

-

• вода в суставных хрящах становится подвижной при возрастании внутритканевого давления;

-

• фильтрационные механизмы ввиду более быстрого их протекания по сравнению с диффузионными, по всей вероятности, играют доминирующую роль для обеспечения обмена веществ в диске;

-

• при жевательных движениях усиливается обмен веществ ввиду потоков воды;

-

• перемещение воды может способствовать амортизации (гашению) механической нагрузки.

Выводы

Для более глубокого понимания поведения жевательного аппарата под нагрузкой была разработана и проведена серия экспериментов. Их целью было изучение все еще недостаточно ясных вопросов, связанных со строением височнонижнечелюстного сустава. Было обнаружено, что структура суставного диска позволяет жидкости двигаться внутри него под давлением и что хотя бы часть жидкости при определенных условиях может быть свободной. Анализ экспериментальных результатов позволил глубже понять особенности анатомического строения диска, а также механизмы его функционирования в норме и при различных заболеваниях. Моделирование диска как пористой среды, содержащей свободную жидкость, может прояснить природу механизма амортизации нагрузки диском.

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 01-01-00021 и № 02-01-81026).