Экспериментальное моделирование расщепления кости по материалам сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

Автор: Селецкий М.В., Колясникова А.С., Харевич В.М., Колобова К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальное моделирование позволяет достаточно точно реконструировать процессы расщепления каменного либо костяного сырья. При этом тщательный анализ отходов производства в состоянии предоставить ценную научную информацию для реконструкции функциональных особенностей палеолитических объектов. В предлагаемой работе приводятся предварительные результаты экспериментального моделирования расщепления кости для извлечения костного мозга и метрического анализа отходов этой трудовой операции. Кости расщеплялись тремя различными способами с использованием каменной наковальни. В ходе эксперимента были расколоты 17 длинных трубчатых костей домашней коровы (Bos taurus, 13 экз.) и лошади (Equus caballus, 4 экз.). По результатам эксперимента, опираясь на материалы сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, были реконструированы основные этапы расщепления костей крупных травоядных с целью извлечения костного мозга. Кроме того, были определены основные метрические показатели костяных фрагментов, полученных в ходе расщепления образцов. В результате применения непараметрического статистического теста Манна-Уитни было определено, что способ расщепления кости оказывает существенное влияние на длину получаемых фрагментов. Значения толщины фрагментов, распределенные по способам расщепления, также продемонстрировали большие статистические отличия. Было установлено, что на данный показатель не оказывает влияние вид животного, чьи кости привлекались для проведения эксперимента. При условии расширения эталонной базы полученные данные экспериментального анализа будут использованы в ходе изучения археологической коллекции Чагырской пещеры, в т.ч. при реконструкции процессов тафоценоза и оценке интенсивности охотничьей деятельности неандертальцев.

Технология расщепления кости, сибирячихинский вариант среднего палеолита алтая, чагырская пещера

Короткий адрес: https://sciup.org/145145052

IDR: 145145052 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.238-244

Текст научной статьи Экспериментальное моделирование расщепления кости по материалам сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

На протяжении всего палеолита древний человек активно использовал кости животных. В первую очередь это связанно с добычей костного мозга – важнейшего источника энергии и витаминов [Morin, Soulier, 2017]. На ранних этапах каменного века кость становится не только пищевым ресурсом, но и сырьем для орудийной деятельности. Уже в среднем палеолите появляются предметы неутилитарного назначения из кости и стандартизированные по форме, размерам и функциям комплексы костяных орудий [Mallye et al., 2012; Soressi et al., 2013].

Расщепление кости для добычи костного мозга являлось одной из основных трудовых операций неандертальцев, населявших Чагырскую пещеру – ключевой памятник сибирячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая. Палеонтологическая коллекция Чагырской пещеры содержит большое количество фрагментированных костей, которые рассматриваются в качестве результата этой деятельности [Междисциплинарные исследования..., 2018].

Предлагаемая работа посвящена экспериментальному моделированию технологии расщепления кости для извлечения костного мозга с целью определения основных характеристик данного процесса и установления степени его влияния на тафономические процессы в культурных слоях Чагырской пещеры.

Материалы и методы

Чагырская пещера, расположенная в среднегорье северо-западного Алтая, была открыта в 2007 г. [Междисциплинарные исследования..., 2018]. Исследователи выделяют в стратиграфической колонке памятника 7 слоев, из которых слои 6а, 6б, 6в1 и 6в2 содержат о статки гоминид неандертальского подвида и орудийные коллекции си-бирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, в т.ч. 1 200 экз. целых и фрагментированных костяных орудий [Там же].

Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая характеризуется радиальной и ортогональной технологиями расщепления камня и значительным количеством конвергентных скребел в орудийной коллекции. Для комплексов данного варианта также характерно широкое использование ко сти для орудийной деятельности (преимущественно в качестве ретушеров, а также орудий-посредников и ретушированных отщепов) [Колобова, Маркин, Чабай, 2016].

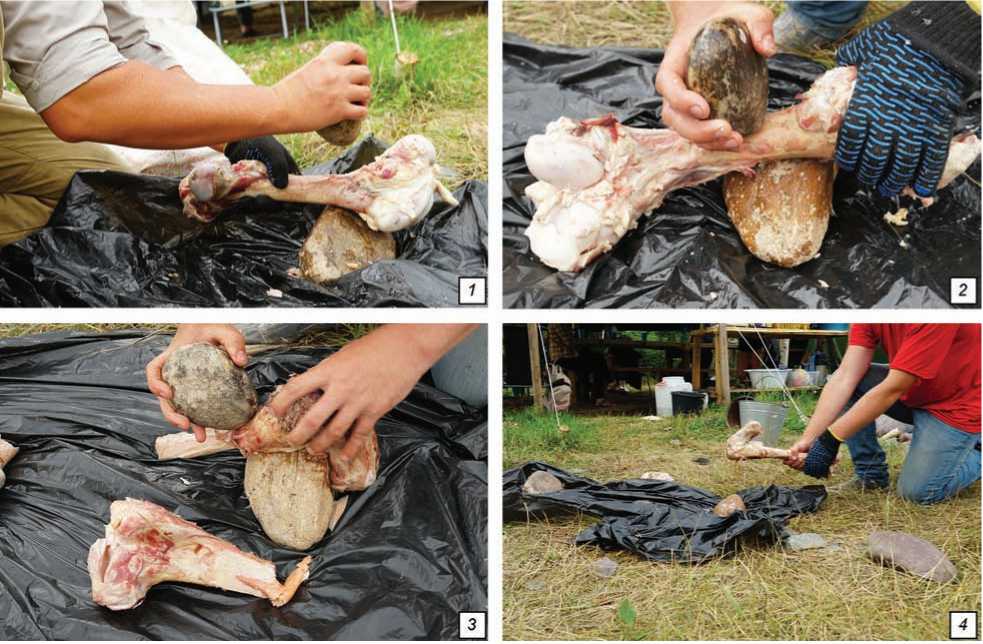

В ходе исследования было выбрано 3 варианта расщепления кости (рис. 1). Два из них были описаны М. Мозотой и другими исследователями как наиболее эффективные для получения костного мозга [Mozota, 2013] и апробированы в рамках предварительных экспериментов, проведенных в 2017 г. [Федорченко и др., 2017]. Идея третьего варианта, который был применен для проверки эффективности метода расщепления ко сти без каменного отбойника, возникла в ходе эксперимента.

Первый способ включает не сколько этапов: на первом этапе по ко сти, расположенной на наковальне, наносятся основные удары каменным отбойником вблизи эпифизов для их отделения; далее происходит поиск перспективных трещин, выщерблин или разломов для их продолжения путем нанесения ударов тяжелым отбойником (рис. 1, 1 ).

Второй способ включает расщепление кости посредством нанесения ударов каменным отбойником по центру ее диафиза на наковальне для создания одной-двух трещин или раскалывания кости пополам. Далее осуществляется отделение фрагментов кости от эпифизов (рис. 1, 2 , 3 ).

На первом этапе третьего варианта расщепления происходит отделение эпифизов путем нанесения удара костью о наковальню, на следующем – поиск трещин и других деформаций для их продолжения с помощью каменного отбойника (рис. 1, 4 ).

Согласно методологии эксперимента, продукты расщепления кости разделяются на две группы:

Рис. 1. Способы расщепления кости.

1 – отделение эпифизов и дальнейшая разделка кости (первый способ); 2 – нанесение удара по центру кости для ее разделения или создания крупных трещин (второй способ); 3 – отделение фрагментов кости от эпифизов (второй способ); 4 – отделение эпифизов кости посредством нанесения ею удара о наковальню (третий способ).

крупные фрагменты (>4,1 см) и мелкие о сколки (≤4 см) [Alcántara-Garcíaetal et al., 2006]. Крупные фрагменты были посчитаны и измерены по длине, ширине и толщине. Мелкие осколки не измерялись, но были посчитаны для каждой кости. При подсчете костяных фрагментов учитывались лишь фрагменты диафизов.

Для расщепления были взяты 17 длинных трубчатых ко стей домашней коровы ( Bos taurus , 13 экз.) и лошади ( Equus caballus , 4 экз.). Кости принадлежали взрослым самкам. Согласно палеозоологическим исследованиям, неандертальцы Ча-гырской пещеры специализировались в охоте преимущественно на бизонов и в меньшей степени на лошадей, предпочитая полувзрослых животных или взрослых самок [Междисциплинарные исследования..., 2018]. Из доступных нам видов животных корова анатомически наиболее близка бизону.

В эксперименте участвовало 7 бедренных и 6 большеберцовых костей коровы. Из состава скелета лошади были отобраны кости передней и задней конечностей: большеберцовая, плюсневая, лучевая и пястная. На момент эксперимента ко сти находились в свежем состоянии (от 1 до 3 суток 240

после смерти животного), их длина варьировала от 40 до 48 см, ширина – от 4 до 8 см. В ходе эксперимента было принято решение использовать разные типы рабочих поверхностей наковален (2 экз.) для определения наиболее эффективной формы. В первом случае использовалось ребро в качестве опоры для кости, во втором – кость была расположена на ровной поверхности.

Основной особенностью применения каменных отбойников при расщеплении ко сти является то, что они имеют овальную вытянутую форму в плане и основными рабочими поверхностями являются вершины этой фигуры. Стоит отметить, что каменное сырье, отобранное для создания экспериментальных эталонов отбойников и наковален, соответствует тому, что использовали древние обитатели Чагырской пещеры (гранит, пегматит, песчаник) [Междисциплинарные исследования..., 2018].

Результаты

Первый вариант расщепления кости (7 экз. целых костей). Посредством применения первого способа расщепления кости, базирующего- ся на отделении эпифизов и дальнейшего фрагментирования в зависимо сти от образовавшихся деформаций, было расколото 7 костей: 5 костей коровы, 2 кости лошади. В результате было получено 45 фрагментов, из которых 22 экз. имеют крупные размеры. Получившиеся фрагменты имеют подтреугольную или прямоугольную вытянутую в плане форму. Их длина составляет от 60 до 257 мм, ширина – от 10 до 49 мм. Мелкие осколки и обломки (23 экз.) составляют 51 % от экспериментальной коллекции первого варианта расщепления кости.

Первая трещина появлялась уже после 3–4 ударов, но, чтобы отделить оба эпифиза, потребовалось более 6 ударов в сумме. Костный мозг извлекался из расколотой в результате отделения обоих эпифизов средней части трубчатой кости. При использовании выпуклой рабочей поверхности наковальни требовалось меньше ударов отбойником для раскалывания кости, чем при использовании ровной рабочей поверхности.

Второй вариант расщепления кости (9 экз. целых костей). Расщепление посредством нанесения ударов по центру кости и дальнейшего отделения эпифизов позволило получить из 9 костей (7 – коровы, 2 – лошади) 49 крупных фрагментов вытянутой подтреугольной или прямоугольной в плане формы. Их длина составляет от 40 до 199 мм, ширина – от 17 до 50 мм. Мелкие фрагменты (18 экз.) составляют 37 % от экспериментальной коллекции второго варианта расщепления кости.

Для появления первой трещины на кости требовалось в среднем 3–4 удара. Для извлечения костного мозга было достаточно еще 2–3 ударов, чтобы открыть тело кости. Последующие удары наносились лишь для отделения получившихся сколов друг от друга. Извлечение костного мозга осуществлялось после раскалывания кости по трещине, идущей от места основного удара по центру. При использовании выпуклой части наковальни получить первую трещину на ко сти удавалось за меньшее количество ударов, чем при использовании ровной рабочей поверхности.

Третий вариант расщепления кости (1 экз. целой кости). В результате расщепления большеберцовой ко сти коровы посредством нанесения прямого удара костью о каменную наковальню было получено пять крупных фрагментов от 111 до 201 мм в длину и от 19 до 42 мм в ширину.

Всего в ходе расщепления получено 8 костяных фрагментов, из которых мелкие составили 42 % (3 экз.). Костный мозг был извлечен сразу после того, как кость была разбита о наковальню. Чтобы получить первую трещину на кости, потребовалось более 12 ударов.

Дискуссия

Целью проведения серии экспериментов была точная реконструкция основных трудовых процессов, происходивших в Чагырской пещере в конце среднего палеолита, – расщепления кости и получения костного мозга. Они могли оказать решающее влияние на тафоценоз памятника, поскольку подавляющая доля костей в археологических коллекциях сильно фрагментирована, что свидетельствует об относительно интенсивном заселении памятника. При этом основную массу костных обломков составляют мелкие: менее 2 см в наибольшем измерении [Междисциплинарные исследования..., 2018].

По результатам эксперимента из 17 экз. костей коровы и лошади было получено 119 костяных фрагментов, из которых 76 – крупные и 43 – мелкие. То есть мелкие фрагменты составляют всего 36 % отходов расщепления кости для получения костного мозга, что расходится с археологическими данными. Следовательно, в складывании палеонтологического комплекса культуросодержащих слоев Чагырской пещеры, связанных с активностью неандертальцев, расщепление кости с целью получения костного мозга играет не самую главную роль. Вероятно, здесь принимали участие и другие факторы, связанные с фрагментированием костных остатков.

В результате наших экспериментов было установлено, что относительно немногочисленные мелкие осколки получаются в основном при нанесении последовательных сильных ударов по одному и тому же месту на кости, тогда как крупные фрагменты производятся посредством серии ударов (от 2 до 5) твердым каменным отбойником.

Наибольшее количество крупных ко стяных фрагментов было получено в рамках применения второго способа расщепления ко сти: из одной длинной кости было получено в среднем 5,4 крупных фрагментов (см. таблицу ). Меньшее количество крупных ко стяных сколов получило сь при использовании первого способа: 3,2 больших фрагмента было получено при фрагментировании одной длинной кости. Третьим способом нам удалось получить 5 крупных костяных осколков из одной кости. Стоит отметить, что третий способ является наиболее трудозатратным (для получения первой трещины на кости было нанесено более 12 ударов) и вследствие этого, вероятно, наименее часто применяемым в среднем палеолите.

Мы провели серию статистических одновариантных тестов с целью выяснения влияния определенного способа расщепления на метрические параметры получаемых крупных ко стных осколков. Для определения нормальности распределения статистических выборок мы применили крите-

Количество крупных и мелких фрагментов в зависимости от способов расщепления кости

|

Способ расщепления кости |

Всего расщепленных костей |

Кол-во крупных костяных фрагментов (>4,1 см) |

Кол-во мелких костяных фрагментов (≤4 см) |

Среднее кол-во крупных фрагментов, полученных в результате расщепления одной кости |

|

1 |

7 |

22 (49 %) |

23 (51 %) |

3,2 |

|

2 |

9 |

49 (63 %) |

18 (37 %) |

5,4 |

|

3 |

1 |

5 (58 %) |

3 (42 %) |

5 |

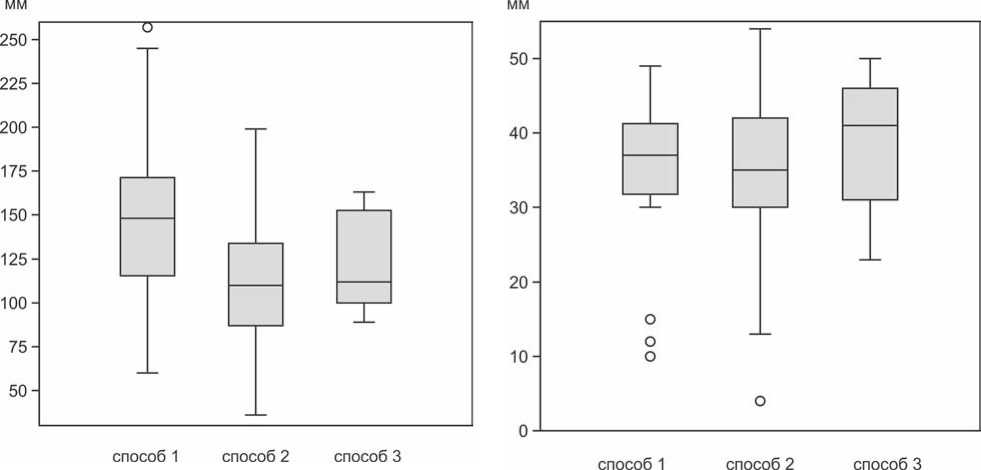

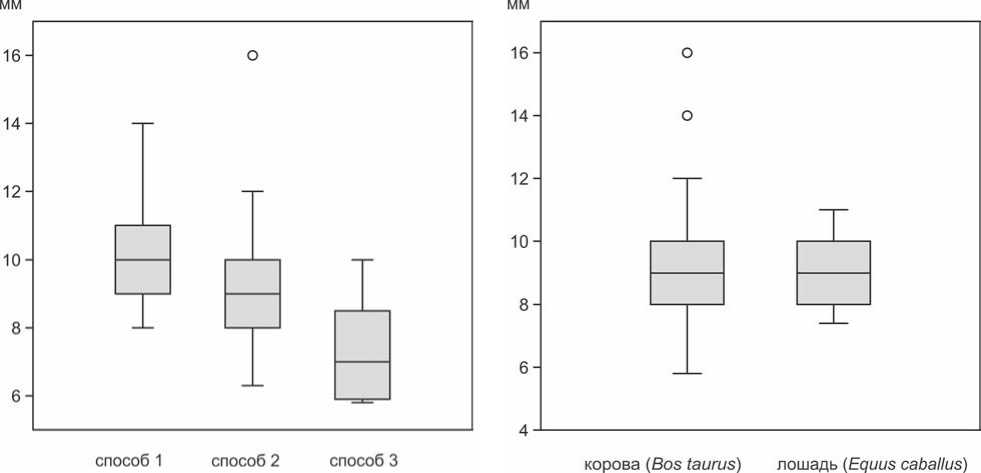

Рис. 2. Длина фрагментов костей в зависимости от спо- Рис. 3. Ширина фрагментов костей в зависимости от соба расщепления. способа расщепления.

Рис. 4. Толщина фрагментов костей в зависимости от Рис. 5. Толщина фрагментов костей в зависимости от способа расщепления. вида животного.

рий Шапиро–Уилка, который продемонстрировал, что все костные фрагменты по длине распределены нормально, по ширине и толщине распределены ненормально. Таким образом, в силу ненормальности распределения большинства тестируемых выборок мы можем использовать только непараметрические тесты.

При сравнении показателя длины между выборками (рис. 2) тест Манна–Уитни показал значительную разницу между более длинными фрагментами, полученными в рамках первого способа расщепления, и менее длинными фрагментами, полученными посредством применения второго способа ( р = 0,003). Это свидетельствует в пользу значительного влияния выбранного способа расщепления на финальную длину сколов разделки добычи.

Тот же самый тест не показал какой-либо значительной разницы при распределении ко стя-ных фрагментов по ширине (рис. 3), в то время как по толщине костные фрагменты, распределенные по трем способам расщепления, значительно отличаются (рис. 4). На распределение фрагментов по толщине влияет целый ряд факторов, включающий вид животного, тип расщепляемой кости, часть кости, из которой был получен костный фрагмент, и т.д., поэтому на настоящем этапе исследований интерпретировать полученные данные достаточно сложно. Мы можем только протестировать в целом влияние вида животного на толщину костных фрагментов, полученных при добыче костного мозга (рис. 5). Анализ средних значений по тесту Манна–Уитни среди выборок костных фрагментов коровы и лошади не показал большой разницы. Таким образом, мы можем исключить данный параметр из влияющих на показатель толщины фрагментов в выборках разных способов расщепления.

Показатели длины и ширины фрагментов из костей лошади и коровы также статистически одинаковы.

Выводы

В результате экспериментального моделирования мы смогли с достаточной степенью точности реконструировать процесс расщепления костей коровы и лошади с целью получения костного мозга. Было определено, что количество мелких осколков, полученных в результате такой трудовой деятельности, невелико, что не соответствует имеющимся в нашем распоряжении археологическим данным. Вероятно, на данное обстоятельство оказывает влияние сложный комплекс факторов, включающий культурную принадлежность памятника, его функциональную специфику и интенсивность заселения объекта.

Вторым результатом нашего исследования явилось определение влияния способа расщепления на метрические параметры получаемых ко стных фрагментов. Так, было установлено, что наиболее длинные фрагменты получались в рамках первого способа, предусматривающего в первую очередь удаление эпифизов, в то время как самые короткие фрагменты получались в рамках второго способа, предусматривающего первоначальную фрагментацию диафиза. Также было выяснено, что в целом вид животного не оказывает значительного влияния на метрические параметры костных фрагментов.

Полученные предварительные данные, несомненно, требуют проведения более масштабных экспериментов с целью увеличения изучаемых выборок. Однако уже имеющаяся информация может быть использована при интерпретации процессов тафоценоза на Чагырской пещере, оценке интенсивности деятельности по производству орудий [Колобова, 2006] и для исследования многочисленной археологической коллекции костяных орудий Ча-гырской пещеры [Колобова, Маркин, Чабай, 2016].

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии».

Список литературы Экспериментальное моделирование расщепления кости по материалам сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 135 с

- Колобова К. А., Маркин С.В., Чабай В.П. Костяные ретушеры в среднепалеолитических комплексах Чагыр-ской пещеры // Теория и практика археологических исследований. - 2016. - № 4 (16). - С. 35-39

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А. П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А. П. Бужилова, М. Б. Медникова, С. К. Васильев, В. С. Зыкин, В. С. Зыкина, В. С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Ли Бо. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. - 2018. - 468 с

- Федорченко А.Ю., Селецкий М. В., Боманн М., Колобова К.А. Экспериментальное исследование технологий среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры в полевом сезоне 2017 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 214-217

- Alcantara-Garcia V., Barba Egido R., Barral del Pino J.M., Crespo Ruiz A.B., Eiriz Vidal A.I., Falquina Aparicio A., Herrero Calleja S., Ibarra Jimenez A., Megias Gonzalez M., Perez Gil M., Perez Tello V., Rolland Calvo J., Yravedra Sainz de los Terreros J., Vidal A., Dominguez-Rodrigo M. Determinacion de procesos de fractura sobre huesos: un sistema de analisis de los angulos de los planos de fracturacion como discriminador de agentes bioticos // Trabajos de Prehistoria. - 2006. - No. 61 (1). -P. 25-38

- Mallye J.-B., Thiebaut C., Mourre V., Costamagno S. The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: experimentation and identification of marks // J. of Archaeol. Sci. - 2012. - Vol. 39. - Р. 1131-1142

- Morin E., Soulier M.C. New criteria for the archaeological identification of bone grease processing // American Antiquity. - 2017. - Vol. 82, N 1. - P. 96-122

- Mozota M. An experimental programme for the collection and use of retouching tools made on diaphyseal bone splinters // EXARC J. - 2013. - Iss. 2. - URL: http:// journal.exarc.net/issue-2013-2

- Soressi M., McPherron S.P., Lenoir M., Dogan-GåLć T., Goldberg P., Jacobs Z., Maigrot Y., Martisius N.C., Miller C.E., Rendu W., Ricahrds M., Skinner M.M., Steeles T.E., Talamo S., Texier J.P. Neandertals made the first specialized bone tools in Europe // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2013. - Vol. 110 (35). -P. 14186-14190