Экспериментальное моделирование системы регистрации объектов космического пространства

Автор: Барышев Е.Ю., Смкин Н.Д., Воронов К.Е.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработан лабораторный макет бортовой оптической системы регистрации пылевых частиц космического пространства, объектов космического мусора, метеоритов и параметров их движения, основанной на стереоскопическом эффекте.

Космический аппарат, микрометеоройд, космический мусор, приемник оптического излучения

Короткий адрес: https://sciup.org/140255801

IDR: 140255801 | УДК: 539.1+621.039

Текст научной статьи Экспериментальное моделирование системы регистрации объектов космического пространства

Статья посвящена отработке лабораторного макета бортовой системы регистрации пылевых частиц космического пространства, объектов космического мусора, метеоритов и параметров их движения [1]. Система состоит из трех видеокамер, установленных на базовом расстоянии друг от друга таким образом, что одноименные строки видеокамер расположены вдоль одной линии [2]. Принцип работы системы основан на стереоскопическом эффекте, причем для снижения количества ошибок совмещения при большом количестве объектов применяется третья камера для лучшей идентификации объектов в видеоряде.

Экспериментальный стенд состоит из трех камер, при этом стенд обеспечивает следующие регулировки камер:

-

1) поворот каждой камеры вокруг своей оптической оси;

-

2) поворот каждой камеры вокруг центра матрицы данной камеры в плоскости база – оптическая ось;

-

3) поворот каждой камеры вокруг центра матрицы данной камеры в плоскости оптическая ось – перпендикуляр к базе.

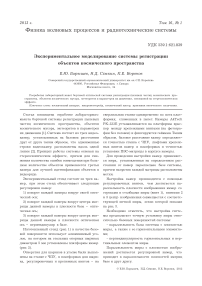

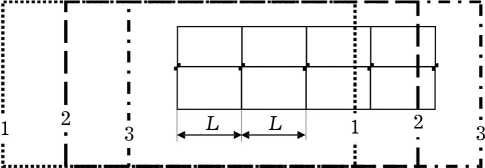

Изготовленный стенд (рис. 1) в качестве базовой поверхности использует алюминиевый уголок, на котором на стальных опорных шариках диаметром 5 мм установлены платформы камер (рис. 2).

Отверстия для шариков в уголке были выполнены на станке с ЧПУ, в платформах для шарика, регулировочных и крепежных винтов – на сверлильном станке одновременно во всех платформах, сложенных в пакет. Камеры A4Tech PK-333E устанавливаются на платформы врас-пор между крепежными винтами (на фотографии без головок) и фиксируются гайками. Таким образом, базовое расстояние камер определяется точностью станка с ЧПУ, люфтами крепежных винтов камер в платформах и точностью установки ПЗС-матрицы в корпусе камеры.

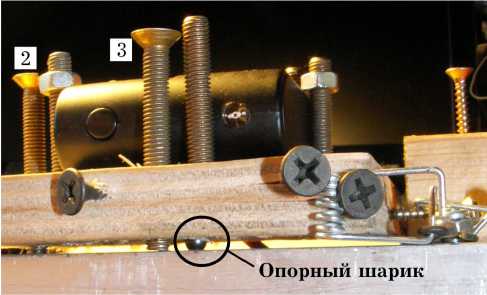

Для проведения настройки камер применяется мира, установленная на определенном расстоянии от камер параллельно базе системы, причем напротив каждой матрицы расположены метки.

Настройка камер производится с помощью регулировочных винтов, чем достигается параллельность плоскости изображения камер со строками и столбцами миры (винт 1), винтами 2 и 3 центр изображения совмещается с соответствующей меткой миры, эскиз которой показан на рис. 3.

Необходимо отметить, что настройка системы предполагает точную установку миры относительно базовых поверхностей системы:

-

- параллельность базы системы с плоскостью миры, а также с ее горизонтальными элементами;

-

- перпендикулярность горизонтальных и вертикальных элементов миры.

Параллельность миры с плоскостью изображений достигается регулировкой камер, что приводит к параллельности плоскостей матриц базе и друг другу.

Рис. 2. Фотография платформы сбоку

Рис. 3. Эскиз миры. Различными линиями обозначены поля зрения камер, цифрами – номера камер

Рис. 1. Фотография стенда (цифрами отмечены регулировочные винты)

Допуска на установку элементов следуют из расчета разрешения по соответствующим координатам. Так, при дальности до миры 2 метра допуск на параллельность базы и миры – 8 мм (половина от разрешения по оси ОZ на расстоянии 2 м), перпендикулярности элементов миры – 0,86 мм (половина от разрешения в плоскости XOY ), на расстоянии 5 м – 52,4 мм и 2,14 мм соответственно. При увеличении расстояния увеличиваются и размеры миры в связи с необходимостью покрытия всего поля зрения камер (рис. 4).

При размере элемента ПЗС 6 мкм получаем размер элемента (наименьшего квадрата) миры, исходя из проекции пикселя 2,33 мм и 5,83 мм. Для удобства использования размер квадрата можно увеличить до 5 раз (11,67 и 29,2 мм) и с учетом этого контролировать изображение квадрата в пяти пикселях.

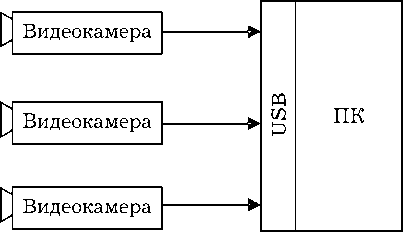

Структурная схема стенда показана на рис. 5. При этом необходимо учитывать, что видеокамеры должны быть подключены к разным кор-

Рис. 4. Эскиз системы с мирой

Рис. 5. Структурная схема стенда невым концентраторам (то есть на ПК должны быть доступны 3 корневых USB-концентратора).

Обработка данных, поступающих с камер, проводилась с помощью специально разработанного ПО на языке С в среде Microsoft Visual C++ 2010 с применением библиотек Open C V и VideoInput [3].

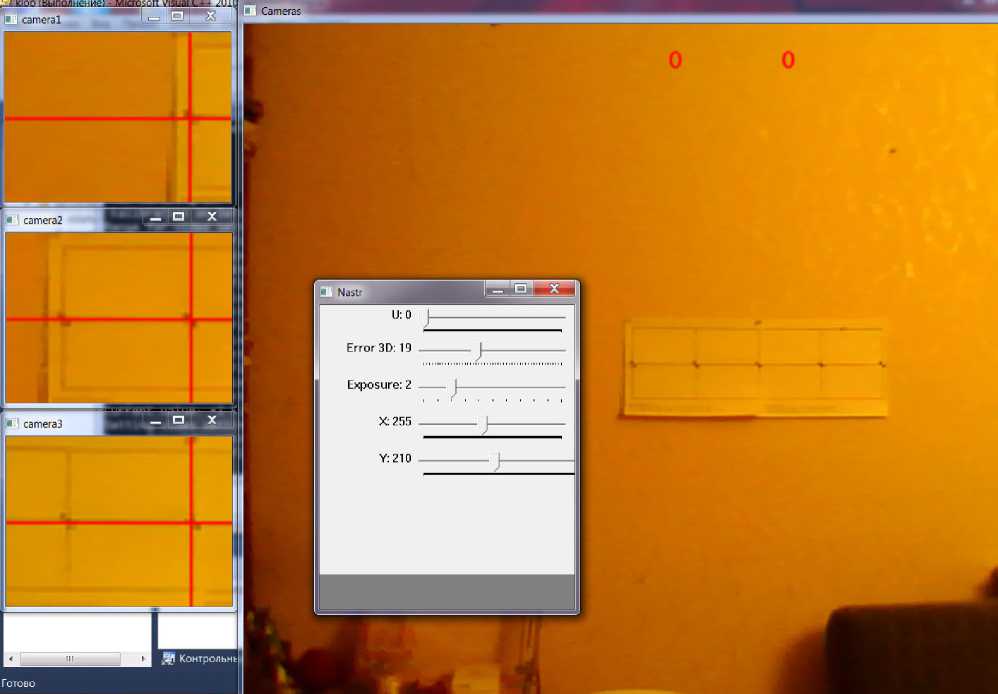

Для проведения настройки стенда необходим попиксельный контроль изображения с целью установки камер точно в соответствии с изображением миры. Настройка положения камер производится в интерактивном режиме по увеличенному изображению центральных частей поля зрения (на рис. 6 показано слева в трех окнах). На изображение наносятся технологические линии, позволяющие проводить настройку – пересечением линий по центру обозначен физический центр изображения (точка с координатами (320, 240) пикселей), который выставляется по соответствующей фигуре миры, линии изображения – по линиям миры. На рис. 6 справа показан общий вид миры с камеры 2, а также настроечное окно, позволяющее просматривать все изображения камер в увеличенном масштабе с помощью перемещения ползунков.

Рис. 6. Процесс настройки видеокамер

Рис. 7. Установка устройства для замера координат объектов

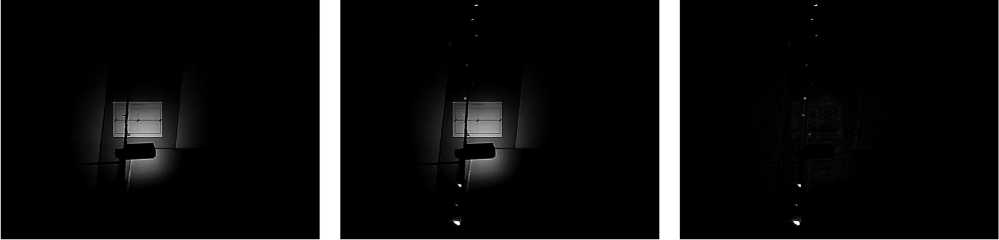

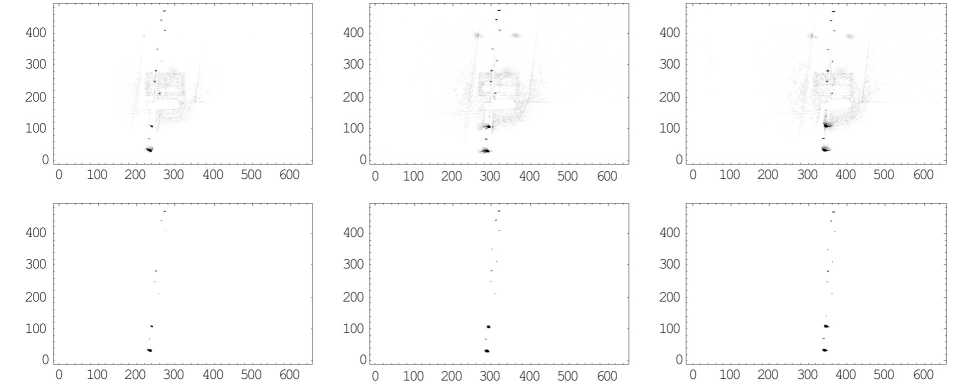

Рис. 8. Исходные изображения и их разность

Рис. 9. Отсеивание шумовых элементов (показано в инверсном изображении для наглядности)

На изображениях видно, что качество картинки понижено сжатием. В связи с этим точная настройка довольно затруднительна, что надо учитывать в алгоритмах обработки.

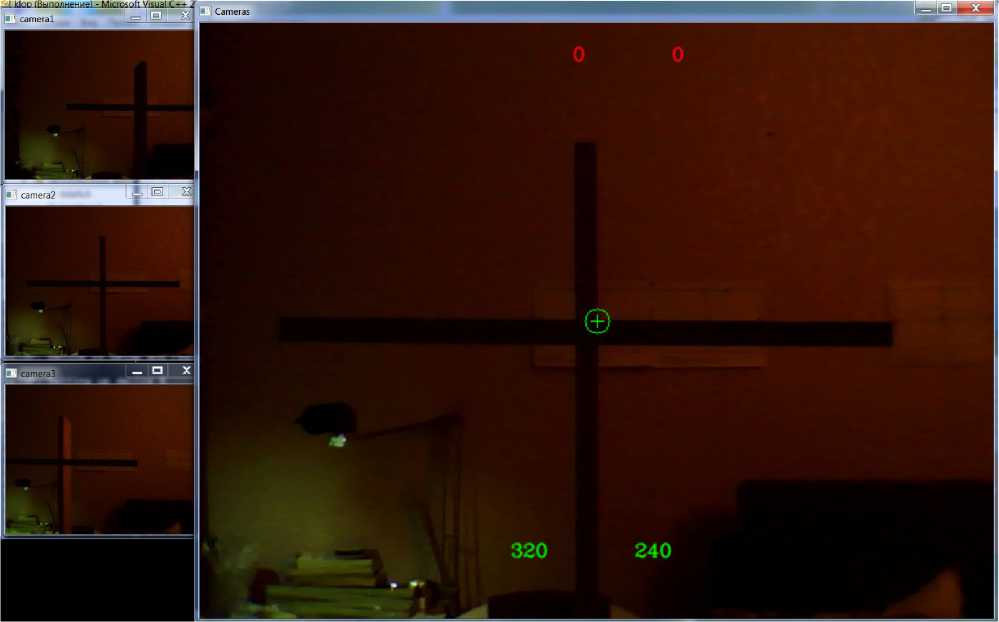

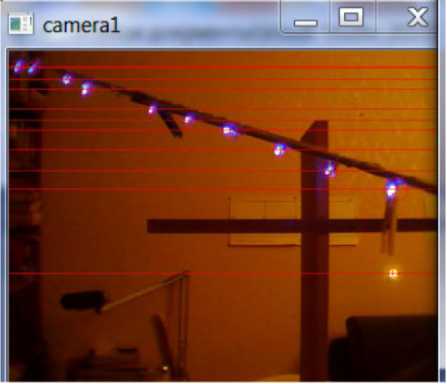

Для проведения проверки работы системы в качестве объектов исследования использовалась светодиодная гирлянда. Гирлянда устанавливалась в поле зрения камер на определенном расстоянии. Координаты лампочек замерялись относительно специально установленного устройства (рис. 7), ориентированного по изображению центральной камеры – правая грань вертикального элемента отображается в столбце 320, верхняя грань горизонтального элемента – в строке 240.

Обработка результатов экспериментов

Изображения с камер представляют собой двумерные массивы данных, с которыми можно проводить операции. При этом данные изображения содержат много лишней информации (фон). Для исключения неинформативного фона необходимо провести вычитание последующего кадра изображения (полученного после включения гирлянды) из предыдущего. В результате получаем разностное изображение.

На рис. 8 видно, кроме следа от ламп, еще и изображение провода и окружающих предметов, которые также изменили свою светимость при включении ламп. Эти изображения являются помехой в данном случае и могут быть отсеяны по уровню (см. рис. 9).

Проведенные простые операции резко сократили объем информации для последующей обработки. В то же время изображения объектов все еще занимают несколько десятков пикселей, и их совмещение в изображениях трех камер представляет определенные трудности. Для выхода из данного положения применена процедура библиотеки OpenCV – c vFindContours . С помощью данной библиотеки были определены границы контуров объектов, центры данных контуров и радиусы описанных окружностей. Данная обработка дала возможность привязать объекты к определенному пикселю изображения и проводить совмещение изображений с камер на основе предлагаемой в [1] эпиполярной геометрии.

Были использованы видеокамеры и неподвижно висящая гирлянда с лампами на различном расстоянии от камер. Координаты лампочек приведены в таблице ниже.

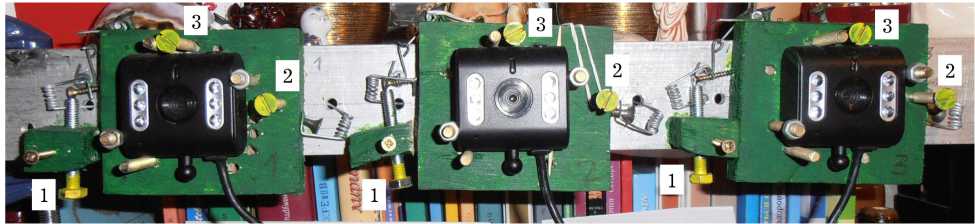

Камера 1

Камера 2

Камера 3

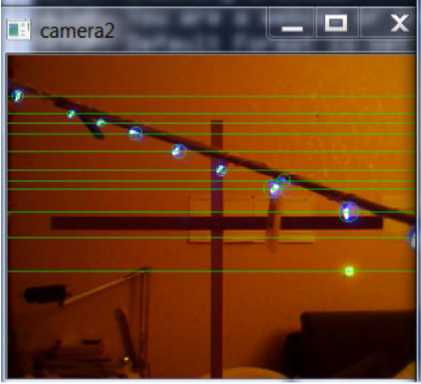

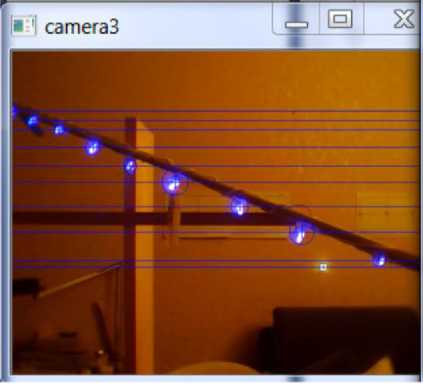

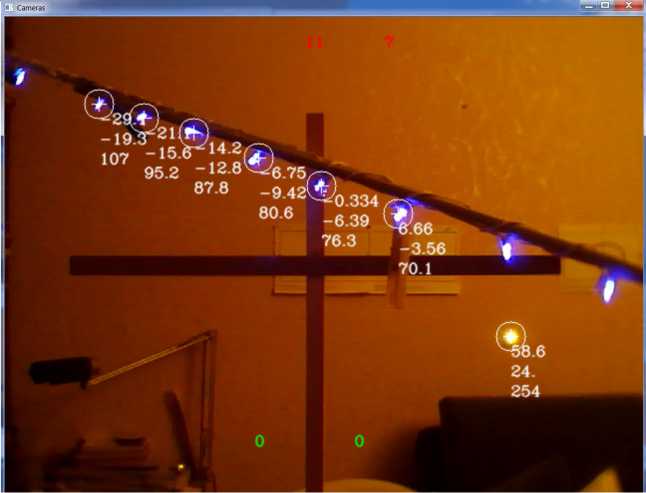

Рис. 10. Изображения для расчета положения объектов

Рис. 11. Изображения со второй камеры с рассчитанными координатами объектов

Отснятые изображения приведены на рис. 10.

Эти изображения были обработаны следующим образом: найдены разностные изображения с фоновыми, на полученных изображениях определены контуры объектов, радиусы описанных окружностей, а также их центры. На рис. 10 линиями и окружностями обозначены обнаруженные объекты.

В верхней части рис. 11 приведено два числа – количество объектов в изображении камеры 2 и количество найденных трехмерных объ- ектов. Разница объясняется сдвигом поля зрения камер, что приводит к отсутствию в изображении камеры 1 объектов, видимых камерой 3, и наоборот. В связи с этим для расчета трехмерных координат отбираются только объекты, видимые всеми тремя камерами.

Работа проводилась на компьютере с че-тырехядерным процессором Intel i7 частотой 3,2 МГц и ОЗУ 2,8 ГБ. При этом наблюдались явные «зависания» при обработке изображений с падением частоты кадров до 1 в секунду от исходных 30 кадров.

В результате работы алгоритма расчета положения получены координаты объектов, приведенные в таблице ниже.

Проведенный эксперимент наглядно показывает работоспособность системы. Полученные при обработке результатов погрешности объясняются неточностью измерения координат в связи с большим размером объекта (светодиод), кроме того, по оси ОZ дополнительно влияет методическая погрешность [4]. При этом явно видно, что быстродействия современного компьютера существенно недостаточно для проведения измерений в реальном времени. Необходим перенос определенных алгоритмов на аппаратный уровень.

Таблица

Измеренные, расчетные координаты объектов и ошибки измерения

|

№ |

Y изм , см |

Y расч , см |

∆ X , см |

∆ X , ^ |

Y изм , см |

у расч , см |

∆ Y , см |

∆ Y , ^ |

7. изм , см |

7. расч , см |

∆ Z , см |

∆ Z , ^ |

|

1 |

–28,4 |

–29,1 |

0,7 |

–2,3 |

–19,5 |

–19,3 |

–0,2 |

1,0 |

101,8 |

107,0 |

–5,2 |

–5,1 |

|

2 |

–21,5 |

–21,1 |

–0,4 |

1,7 |

–16,8 |

–15,6 |

–1,2 |

7,3 |

95,6 |

95,2 |

0,4 |

0,4 |

|

3 |

–14,7 |

–14,2 |

–0,5 |

3,6 |

–14,1 |

–12,8 |

–1,3 |

9,2 |

91,1 |

87,8 |

3,3 |

3,6 |

|

4 |

–7,3 |

–6,8 |

–0,5 |

7,1 |

–10,0 |

–9,4 |

–0,6 |

5,8 |

85,1 |

80,6 |

4,5 |

5,3 |

|

5 |

–0,3 |

–0,3 |

0,0 |

–0,2 |

–6,7 |

–6,4 |

–0,3 |

5,1 |

80,1 |

76,3 |

3,8 |

4,7 |

|

6 |

6,7 |

6,7 |

0,0 |

0,1 |

–3,3 |

–3,6 |

0,2 |

–6,8 |

73,2 |

70,1 |

3,1 |

4,3 |

|

7 |

58,0 |

58,6 |

–0,6 |

–1,0 |

24,5 |

24,0 |

0,5 |

2,0 |

257,0 |

254,0 |

3,0 |

1,2 |

Список литературы Экспериментальное моделирование системы регистрации объектов космического пространства

- Семкин Н.Д., Барышев Е.Ю., Телегин А.М. Оптическая система сбора информации о пылевой компоненте космического аппарата и объектах космического мусора//Прикладная физика. 2010. № 1. С. 47.

- RU 58695 U1 Семкин Н.Д., Барышев Е.Ю. Детектор пылевых частиц. Описание полезной модели к патенту. Опубликовано 27.11.2006 г.

- http://opencv.willowgarage.com/wiki/, http://robocraft.ru/page/opencv/, http://locv.ru/wiki/.

- Семкин Н.Д., Барышев Е.Ю., Телегин А.М. Бортовая оптическая система сбора информации об объектах космического мусора//Аэрокосмическое приборостроение. 2009. № 7. С. 63.