Экспериментальное обоснование индикаторных микробиологических показателей безопасности водных объектов в зонах рекреации

Автор: Дроздова Е.В., Сычик С.И., Бурая В.В., Дудчик Н.В., Фираго А.В., Волк Т.З.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Экспериментальные модели и инструментальные исследования для оценки риска в гигиене и эпидемиологии

Статья в выпуске: 1 (9), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рекреационное водопользование, поверхностные водные объекты, мониторинг, оценка рисков, микробиологические риски здоровью, индикаторные микроорганизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14238033

IDR: 14238033 | УДК: 614.777

Текст статьи Экспериментальное обоснование индикаторных микробиологических показателей безопасности водных объектов в зонах рекреации

пень рекреационной нагрузки на водоем, виды рекреационного водопользования (контактные/ неконтактные), тип водного объекта, наличие объектов отдыха на водном объекте. Применение методологии оценки рисков с учетом конкретных сложившихся условий рекреационного водопользования позволит усовершенствовать действующую в Республике Беларусь систему мониторинга поверхностных вод, используемых в рекреационных целях. В настоящей статье представлены промежуточные результаты данной работы по анализу микробиологических показателей безопасности водных объектов с целью оценки индикаторных показателей безопасности рекреационного водопользования.

Материалы и методы. Обоснование дизайна эксперимента. Поверхностные воды, используемые в рекреационных целях, могут содержать множество как патогенных, так и условно-патогенных микроорганизмов. Согласно ВОЗ, наиболее частым последствием для здоровья, ассоциирующимся с воздействием загрязненных отходами жизнедеятельности человека рекреационных вод, являются заболевания тонкого кишечника. Отмечены причинноследственные связи между фекальным загрязнением или загрязнением, попавшим в воду от купальщиков, и инфекциями уха, а также острым лихорадочным респираторным заболеванием (далее – ОРЛЗ), которое является еще более тяжелым последствием для здоровья, чем гастроэнтерит [12, 18, 20, 29].

Основным источником микробного загрязнения поверхностных вод являются сточные воды. Микробиологический состав сточных вод зависит, с одной стороны, от целого ряда социальных аспектов – численности населения, уровня социального развития и характера питания, с другой – от содержания органических веществ, химического состава, температуры, рН. Оказывают влияние также климатические условия, время года и др. [18, 19].

Среди содержащихся в сточных водах микроорганизмов в значительном количестве присутствуют патогенные и условно-патогенные виды. Из патогенных микроорганизмов наиболее часто обнаруживаются представители родов Salmonella , Shigella , Vibrio , Listeria , Leptospira , Bacillus , Mycobacterium , из условно-патогенных – Escherichia , Enterobacter , Citrobacter , Klebsiella , Yersinia , Pseudomonas , Aeromonas , Plesiomonas , Campylobacter , Staphylococcus и Streptococcus . Общая микробная обсеменен-ность неочищенных сточных вод составляет

2,5·105–1,2·107 КОЕ/мл, содержание S. faecallis 1·102–6·104 КОЕ/мл, S. aureus – 6·101–6·104 КОЕ/мл, энтеробактерий – 4·104–2·106 КОЕ/мл, сальмонелл в хозяйственно-бытовых сточных водах – на уровне 2,4·104 КОЕ/мл, бактерий рода Vibrio в сточных водах не более 10 в 1 мл.

Среди разнообразных видов патогенных микроорганизмов особую опасность для здоровья человека представляют возбудители кишечных инфекций, которые могут распространяться водным путем и стать причиной развития таких заболеваний, как брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы, дизентерия, холера, лептоспирозы, кампилобактериоз, кишечные иерсиниозы, вирусные гепатиты, полиомиелит, кишечные энтеровирусные инфекции и др.

Контаминирование сточных вод патогенными микроорганизмами осуществляется в большинстве случаев бактерионосителями, составляющими 1–2 % населения, больными стертыми формами инфекционных болезней и лицами, находящимися в инкубационном периоде заболеваний. В распространении сальмонелл значительное место принадлежит отходам птицефабрик, боен, кожевных заводов, скотных дворов, чья контаминация этими бактериями достигает почти 100 %. Микробиологические исследования по определению тифопаразитарных бактерий в пробах сточных вод, отобранных из городской канализационной сети, показали, что в 68,4 % обнаружены сальмонеллы различных сероваров. Сальмонеллы были выявлены в 31,3 % – медицинских учреждений, 66,7 % проб сточных вод скотобоен и 87,5 % – птицебоен. По данным исследований различных авторов, из хозяйственно-бытовых сточных вод выделили и серотипировали более 2600 штаммов сальмонелл, которые принадлежали от 23 до 38 серо-варам, однако доминирующим оказался вид S. typhimurium .

Потенциальная опасность бытовых сточных вод связана также с их контаминацией кишечными вирусами. В настоящее время известно более 100 видов патогенных для человека вирусов, которые выделяются из организма человека и контаминируют сточные воды, это – энтеровирусы, полиовирусы, вирус гепатита А, вирусы Коксаки А и В, ЕСНО, ротавирусы, ре-овирусы и аденовирусы. Они по признаку локализации относятся к кишечным вирусам и выделяются в 80–100 % проб сточных вод. Выделение кишечных вирусов в сточные воды больными и реконвалесцентами может продолжаться несколько месяцев. Из группы энтеровирусов в сточных водах постоянно содержатся вирусы полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, причем типовой состав энтеровирусов сточных вод соответствует таковому населения данной местности. До 90 % выделенных штаммов поливирусов составляют вакцинные штаммы. Концентрация кишечных вирусов в воде колеблется в зависимости от эпидемической обстановки, эффективности очистки и обеззараживания сточных вод и может варьироваться от 103 до 106 вирионов в литре неочищенной сточной воды и от 102 до 103 в литре воды поверхностных водоемов в сезон подъема заболеваемости кишечными вирусными инфекциями. Этапы осветления и обесцвечивания воды на водопроводных сооружениях централизованных систем питьевого водоснабжения не обеспечивают полного удаления вирусов. Эффект задержки ДНК-со-держащих колифагов составляет 97–99 %, а полиовируса – 83–93 % в сравнении с концентрацией в исходной воде. В этой связи необходимо обеззараживание питьевой воды, обеспечивающее инактивацию вирусов на 100 %.

Частота выделения вирусов из неочищенных сточных вод составляет 90–100 % от количества исследованных проб при концентрации колифагов до 104 БОЕ/100 мл исследуемой воды. После механической очистки частота выделения вирусов может незначительно возрастать за счет дезагрегирования крупных конгломератов и реадсорбции вирусов. После биологической очистки на станциях аэрации частота выделения энтеровирусов обычно снижается до 40 %, при этом вирусы удаляются на 75 %, а ДНК-содержащие колифаги – на 90 %. Содержание и частота выделения кишечных вирусов из водных объектов и питьевой воды может значительно различаться, что определяется сезонностью распространения различных групп вирусов в течение года, санитарно-гигиенической и эпидемической ситуацией в верхних участках водотока, нарушением технологии очистки, обеззараживания питьевых и сточных вод, авариями на водопроводных или канализационных очистных станциях, возникновением вспышки вирусных инфекций водного происхождения на данной территории.

Жизнеспособность патогенных микроорганизмов в сточных водах, наряду с качественным и количественным составом микрофлоры, во многом определяют их эпидопасность. На их выживаемость оказывают влияние многие факторы: содержание в воде антагонистически ак- тивной микрофлоры и фагов, наличие примесей и органических веществ, температура, рН, инсоляция, концентрация растворенного кислорода, видовые и штаммовые особенности патогенных микроорганизмов. Патогенные микроорганизмы сохраняют жизнеспособность и инфекционную активность в воде в течение длительного периода, например, Campylobacter – до 10 суток, Shigella spp – до 2 месяцев, энтеровирусы – до года.

При исследовании видового состава городских смешанных сточных вод г. Минска также были выделены представители рода Klebsiella (виды K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae), рода Enterobacte r ( E. аgglomerans, E. сloacae, E. aerogenes ), рода Citrobacter ( C. freundii ). Среди бактерий рода Campylobacter преобладали C. coli и C. yeyuni . Бактерии рода Streptococcus в основном были представлены энтерококками (60,5 %). Исследованные городские смешанные сточные воды г. Минска в 85 % проб показали ПЦР-позитивную реакцию на наличие энтеровирусов. В сточных водах ЛПУ в значительном количестве присутствовали патогенные и условно-патогенные виды. Из патогенных микроорганизмов наиболее часто обнаруживались представители родов Salmonella, Shigella, Vibrio, Listeria, Bacillus , из условнопатогенных – Escherichia, Enterobacter, Citro-bacter, Klebsiella, Yersinia, Pseudomonas, Aero-monas, Plesiomonas, Campylobacter, бактерии родов Staphylococcus и Streptococcus. Общая микробная обсемененность неочищенных сточных вод лечебно-профилактических учреждений составила (4,5±1,0)·106 КОЕ/мл. Содержание сальмонелл определялось на уровне 2,4·103 КОЕ/100 мл. Энтеровирусы обнаруживались в 40 % проб. При исследовании видового состава сточных вод мясокомбинатов были выявлены представители рода Klebsiella , которые были представлены видами K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae, рода Enterobacter – E. ag-glomerans, E. cloacae, E. aerogenes, а также рода Citrobacter – C. freundii . Колифаги были определены на уровне (4,1±0,6)·104 БОЕ/100 мл, энтеровирусы обнаружены в 60 % проб.

Показано, что выделенные из сточных вод штаммы микроорганизмов обладают резистентностью к различным видам антибиотиков. Выделены штаммы бактерий семейства Entero-bacteriaceae , обладающие высокой устойчивостью к ампицилину, тетрациклину, а также умеренной устойчивостью к хлорамфениколу (левомицетину).

Прямое обнаружение возбудителей инфекционных заболеваний в природных водах имеет ряд трудностей, основными из которых являются непостоянство и неравномерность нахождения патогенных микроорганизмов в окружающей среде (особенно в межэпидемический период), меньшая численность в объектах патогенных микроорганизмов по сравнению с непатогенными, конкурентное (антагонистическое) действие непатогенных микроорганизмов в отношении патогенных на питательных средах и др. В связи с этим общепринятой практикой во всем мире является осуществление текущего контроля непрямым путем – по определению в пробах индикаторных микроорганизмов. При несоответствии проб нормативу проводится анализ на содержание патогенных организмов.

В настоящее время в категорию индикаторных микроорганизмов включены представители кишечной микрофлоры человека: бактерии группы кишечной палочки (в группу входят бактерии семейства Enterobacteriaceae , родов Esherichia , Enterobacter , Citrobacter , Klebsiella ), фекальные кишечные палочки, энтерококки (фекальные стрептококки), клостридии, бактерии рода протея, колифаги (фаги кишечной бактерии). Показано наличие тесной прямой корреляционной связи между количеством санитарно-показательных микроорганизмов и частотой обнаружения сальмонелл в сточных водах городов. Наиболее часто сальмонеллы обнаруживались при количестве БГПК более 104 КОЕ/л и энтерококков 103 КОЕ/л. Обнаружение колиформных бактерий, энтерококков и колифагов является показателем свежего фекального загрязнения. Несоответствие характеристик воды допустимым уровням колифагов свидетельствует о возможном присутствии энтеровирусов в данной пробе.

ВОЗ предлагает осуществлять контроль рекреационных вод на основании использования таких показателей, как содержание в пробах воды кишечной палочки (для пресных вод) и энтерококка (для морских вод). Рекомендуемые ориентировочные величины выражаются через 95-ю процентиль количеств индикаторных микроорганизмов на 100 мл и представляют собой доступные для понимания уровни риска, основанные на условиях, в которых происходило воздействие в ключевых исследованиях [18].

В Евросоюзе после вступления в силу Директивы 2006/7/ЕС от 15.02.2006 г. осуществлен переход на использование новых подходов к ведению контроля [4]. Для этих целей применяют лишь 2 микробиологических показателя (энтерококки и кишечная палочка), которые расцениваются как «наиболее надежные индикаторные показатели для предупреждения микробиологических рисков для здоровья человека и достижения высокой степени защиты». На основании результатов микробиологических исследований воды для купания относят к 4 классам.

В Республике Беларусь [3] и в странах СНГ согласно действующим техническим нормативным правовым актам индикаторами микробного показателями являются термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) и общие колиформные бактерии (ОКБ). В качестве индикатора вирусного загрязнения вод используют определение колифагов, методика чего более проста, чем выделение энтеровирусов.

Таким образом, универсальных критериев и подходов к оценке безопасности по микробиологическим показателям нет [2, 6, 8, 10, 13–15, 21–28]. Согласно ВОЗ, рекомендуемые величины следует интерпретировать или модифицировать в свете региональных и/или местных факторов, таких как природа и степень тяжести местных эндемических заболеваний, поведение населения, картина воздействия, социокультурные, экономические, экологические и технические аспекты, соперничающий риск для здоровья от других заболеваний, не связанных с рекреационным водопользованием.

С учетом изложенного требуется проведение исследований по всем потенциальным индикаторным показателям с целью пересмотра и научного обоснования индикаторных показателей безопасности поверхностных вод, используемых в рекреационных целях с учетом конкретных сложившихся условий рекреационного водопользования в Республике Беларусь.

Объект исследования. С целью выбора водных объектов для проведения экспериментальных исследований изучены данные лабораторных анализов проб воды в местах рекреационного водопользования, представленные учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор. Создана база данных по 90 районам республики. На основании анализа информации обоснован выбор типовых водных объектов, используемых в рекреационных целях, для проведения исследований. При выборе руководствовались следующими параметрами: 1) тип водного объекта (проточные/непроточные); 2) ранг рекреационного использования водного объекта (республиканский, местный уровень); 3) степень рекреационной нагрузки на водоем; 4) преобладающие на данном водном объекте виды рекреационного водопользования (контакт-ные/неконтактные); 5) наличие объектов отдыха в зоне; 6) степень санитарной надежности водных объектов (по данным санитарной службы).

Запланированы обследования поверхностных водных объектов, используемых в рекреационных целях (преимущественно на территории Минской области), в течение 2 рекреационных сезонов, общий объем исследований составит более 300 проб.

Объектами исследования в 2013–2014 гг. являлись водные объекты на территории Минской области и г. Минска: крупные реки (Неман в районе Столбцов, Березина (Борисов), Птичь, Случь (Солигорск)), средние и мелкие реки (Ислочь, Ольшанка (Воложин), Бобр, Шать (Пуховичи)), а также водохранилища За-славское, Комсомольское, Цнянское, Дрозды, Вяча, Смолевическое, Солигорское, Тимкович-ское, Краснослободское. Проведены экспедиционные выезды и обследования водных объектов в зонах рекреации в разгар купального сезона (июнь–август), отобраны пробы воды для микробиологического анализа в местах для купания и выше места купания.

Дизайн эксперимента. Исследования проб воды проведены по широкому перечню потенциальных индикаторных показателей безопасности: общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл; общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); E. coli; энтерококки в 100 мл; споры сульфитре-дуцирующих клостридий; колифаги; Ps. aeruginosa. Кроме того, в пробах определяли содержание патогенных микроорганизмов и идентифицировали микробиологический профиль воды.

Исследования проводились в соответствии с [5, 7, 10]. При осуществлении испытаний использовали стандартное оборудование для микробиологических лабораторий. В работе применяли следующие реактивы и питательные среды: агар микробиологический, бромтимоловый синий, глюкоза, калия гидроксид, мясопептонный агар, мясопетонный бульон, набор реактивов для окраски по Граму, α-наф-тол, пептон сухой ферментативный для бактериологических целей, системы индикаторные бумажные СИБ-глюкоза, СИБ-оксидаза, фук-син-сульфитная среда Эндо, фенилендиаминовые соединения (тетраметил-пара-фенилендиа-мин гидрохлорид или диметил-пара-фенил- едиамин солянокислый), агар Клиглера, агар Эндо, агар Плоскирева.

К ОКБ относили грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты и газа при температуре 37±1 ºС в течение 24–48 часов. К ТКБ относили бактерии, обладающие признаками ОКБ, а также способные ферментировать лактозу до кислоты и газа при температуре 44±0,5 ºС в течение 24±2 ч.

Метод основан на фильтрации установленного объема воды через мембранные фильтры с последующим культивированием на селективной среде, с идентификацией и учетом выросших бактерий. Принадлежность изолятов к ОКБ и ТКБ определяли по отсутствию оксидазной активности, отношению к окраске по Граму, подтверждение способности ферментировать лактозу до кислоты и газа при температуре при температуре 37±1 ºС в течение 24–48 ч и 44±0,5 ºС в течение 24±2 ч. ТКБ, продуцирующие индол из триптофана при 44±0,5 ºС, относили к Escherichia coli. Принадлежность изолятов к энтерококкам определяли визуально, по отсутствию каталазной активности, отношению к окраске по Граму. Колонии, характерные для энтерококков: выпуклые, с ровными краями, розовые, светло-розовые, равномерно окрашенные или с темно-красным не четко оформленным центром.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что во всех образцах выявлены общие колиформные бактерии, в 71,4 % образцов – термотолерантные колиформные бактерии в количестве более 300 КОЕ/100 мл, из них в 93,3 % обнаружены Escherichia coli . Далее проводилась идентификация колоний, выросших на дифференциально-диагностических средах и отнесенных к общим и термотолерантным колиформным бактериям. Изолированные колонии пересевались на чашки с недифференцированным питательным агаром МПА для получения суточной монокультуры бактерий и инкубировались при температуре 37±1 °С в течение 24±2 ч. После микроскопии окрашенных по Граму мазков проводилась идентификация бактерий с использованием микробиологического биохимического анализатора VITEK (Biomerieux). Были выявлены представители родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia. Проведена идентификация патогенных микроорганизмов.

100(1

Щ о

ч

I0000000 1000000 100000 10000

Е. coll Enter- Колифаги coccus Индикаторные показатели

□ отсутствие патогенов □ наличие патогенов

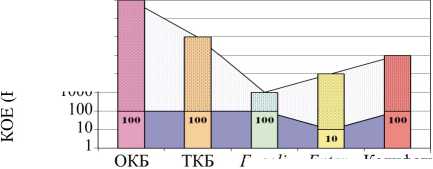

Рис. Зависимость значений показателей индикаторных микроорганизмов и наличия патогенных микроорганизмов в воде водоемов

Промежуточные результаты показали, что при значениях ОКБ и ТКБ до 100 КОЕ/100 мл, энтерококков и Е. coli до 10 КОЕ/100 мл наблюдалось полное отсутствие патогенных микроорганизмов в обеззараживаемых сточных водах, при определении колифагов на уровне 100 БОЕ/100 мл и менее в исследованных пробах энтеровирусы не обнаруживались (рисунок).

Выводы. Полученные результаты будут использованы для оценки индикаторных микробиологических показателей безопасности в динамике рекреационного периода, их репрезентативности, в том числе в зависимости от типа используемых водоемов и нагрузки на водоем.

При выборе индикаторных микроорганизмов следует руководствоваться следующими условиями: они должны легко обнаруживаться и идентифицироваться; иметь схожую с патогенными организмами природу; присутствовать в воде в больших количествах, чем патогенные организмы; иметь жизнестойкость такую же или лучшую, чем у патогенных организмов; быть непатогенными.

Список литературы Экспериментальное обоснование индикаторных микробиологических показателей безопасности водных объектов в зонах рекреации

- Амвросьева Т.В., Богуш З.Ф. Вирусное загрязнение водных объектов: проблемы и перспективы их санитарно-вирусологического контроля//Вода. -2008. -№ 12. -С. 10-13.

- Бухарин О.В., Немцева Н.В. Новые микробиологические подходы к анализу санитарно-гигиенического и экологического состояния природных водоемов//Гигиена и санитария. -2002. -№ 5. -С. 22-24.

- Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях: санитарные нормы и правила/утв. МЗ РБ пост. № 238 от 30.12.2008. -Минск, 2008.

- Директива 2006/7/ЕС от 15 февраля 2006 г. касающаяся управления качеством вод для купания . -URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0007 (дата обращения: 27.01.2015).

- Критерии безопасности для здоровья населения водных объектов Республики Беларусь, используемых в рекреационных целях: инструкция по применению № 139-1207/утв. гл. гос. сан. врачом Респ. Беларусь 21.01.2008. -Минск, 2008.

- Мамина Л.В. Методика оценки состояния рекреационных водоемов урбанизированных территорий: санитарно-гигиенический аспект//Социально-экологические технологии. -М., 2003. -С. 103-107.

- Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах: инструкция по применению № 025-0309/утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010. -Минск, 2010.

- Оценка качества воды по биологическим показателям: пути совершенствования/А.Г. Бойцов, О.Н. Ластовка, Г.П. Кашкарова, О.Е. Благова//Гигиена и санитария. -2005. -№ 1. -С. 74-77.

- Результаты гигиенической оценки воды водных объектов в зонах рекреации по микробиологическим показателям как основа для научного обоснования индикаторных показателей безопасности/Е.В. Дроздова, В.В. Бурая, Т.О. Козлова, А.В. Фираго//Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр./Респ. науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. С.И.Сычик. -Минск: ГУ «РНМБ», 2014. -Вып. 24. -Т. 1. -С. 7-11.

- Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водоемов: инструкция по применению № 037-0409/утв. гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009. -Минск, 2009.

- Туристско-рекреационный потенциал и зонирование реки Западная Двина для целей устойчивого природопользования/Н.С. Шевцова, Г.И. Марцинкевич, Е.В. Дроздова, Е.В. Шушкова//Природные ресурсы. -2011. -№. 2. -С. 92-102.

- Assessing microbial safety of drinking water. Improving approaches and methods. -OECD, Geneva, 2003. -295 p.

- Association of gastrointestinal illness and recreational water exposure at an inland U.S. beach/J.W. Marion, J. Lee, S. Lemeshow, T.J. Buckley//Water Res. -2010. -Vol. 44 (16). -P. 4796-4804.

- Comparison of Fecal Indicator Bacteria Densities in Marine Recreational Waters by QPCR/E.C. Chern, K.P. Brenner, L. Wymer, R.A. Haugland//Water Quality Exposure and Health. -2009. -Vol. 1. -P. 203-214.

- Elevated bathing-associated disease risks despite certified water quality: a cohort study/P. Papastergiou, V. Mouchtouri, O. Pinaka, A. Katsiaflaka, G. Rachiotis, Ch. Hadjichristodoulou//Int. J. Environ. Res. Public Health. -2012. -Vol. 9. -P. 1548-1565.

- Estimating the primary ethiologic agents in recreational freshwaters impacted by human sources of faecal contamination/J.A. Soller, T. Bartrand, N.J. Ashbolt, J. Ravenscroft, T.J. Wade//Water Res. -2010. -Vol. 44. -P. 4736-4747.

- Evaluation of rapid methods and novel indicators for assessing microbiological beach water quality/J.F. Griffith, Y. Cao, C.D. McGee, S.B. Weisberg//Water Res. -2009. -Vol. 43 (19). -P. 4900-4907.

- Guidelines for safe recreational water environments. -Vol. 1. Costal and fresh waters. -WHO, Geneva, 2003. -219 p.

- Haas C.N., Rose J.B., Gerba C.P. Quantitative Microbial Risk Assessment. -New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

- Health-based monitoring of recreational waters: the feasibility of new approach (The Annapolis Protocol’). Outcome of an expert consultation, Annapolis, USA Co-sponsored by USEPA. -Geneva, 1999. -50 p.

- High sensitivity of children to swimming-associated gastrointestinal illness: results using a rapid assay of recreational water quality/T.J. Wade, R.L. Calderon, K.P. Brenner, E. Sams, M. Beach, R. Haugland, L. Wymer, A.P. Dufour//Epidemiology. -2008. -Vol. 19 (3). -P. 375-383.

- Large-scale freshwater microbiological study: rationale, results and risks/D. Till, G. McBride, A. Ball, K. Taylor, E. Pyle//Journal of Water and Health. -2008. -Vol. 6.4. -P. 443-460.

- Leclerc H., Schwartzbrod L., Dei-Cas E. Microbial agents associated with waterborne diseases//Crit. Rev. Microbiol. -2002. -Vol. 28 (4). -P. 371-409.

- Meeting Report: knowledge and gaps in developing microbial criteria for inland recreational waters/S. Dorevitch, N. Ashbolt, Ch. Ferguson, R. Fujioka, Ch. McGee, J. Soller, R. Whitman//Environmental Health Perspectives. -2010. -Vol. 118, № 6. -P. 871-876.

- Pruss A. Review of epidemiological studies on health effects from exposure to recreational water//Int. J. of Epidemiology. -1998. -Vol. 27. -P. 1-9.

- Rapidly measured indicators of recreational water quality are predictive of swimming-associated gastrointestinal illness/T.J. Wade, R.L. Calderon, E. Sams, M. Beach, K.P. Brenner, A.H. Williams, A.P. Dufour//Environmental Health Perspectives. -2006. -Vol. 114, № 1. -P. 24-28.

- Stewart J. R., Gast R. J., Fujioka R. S. The costal environment and human health: microbial indicators, pathogens, sentinels and reservoirs//Environmental Health. -2008. -Vol. 7 (Suppl. 2). -P. 53-66.

- Water ingestion during water recreation/S. Dorevitch, S. Panthi, Y. Huang, H. Li, A. Michalek, P. Pratap, M. Wroblewski, L. Liu, P. Scheff, A. Li//Water Res. -2011. -Vol. 45 (5). -P. 2020-2028.

- Water recreation and disease. Plausibility of Associated infections: acute effects, sequelae and mortality. -WHO, London, 2005. -239 p.

- Water quality indicators and the risk of illness at beaches with nonpoint sources of fecal contamination/J.M. Colford, T.J. Wade, K.C. Schiff, C.C. Wright, J.F. Griffith, S.K. Sandhu, S. Burns, M. Sobsey, G. Lovelace, S.B. Weisberg//Epidemiology. -2007. -Vol. 18. -P. 27-35.