Экспериментальное определение индивидуальных параметров структуры губчатой кости проксимальной части бедра человека

Автор: Акулич А.Ю., Акулич Ю.В., Денисов А.С.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (34) т.10, 2006 года.

Бесплатный доступ

Для осуществления прогноза послеоперационных изменений механических свойств костной ткани на основе компьютерного моделирования адаптации кости к изменившимся нагрузкам необходимы данные о значениях параметров структурной модели кости пациента до операции. Рассматривается модель губчатой кости в виде однородного изотропного костного вещества и сферических пор, заполненных внутритканевой жидкостью. Параметрами структуры являются радиус r и плотность n пор. Предлагается экспериментальная методика определения этих параметров по двум стандартным рентгенологическим проекциям проксимального отдела бедра. Для определения величины среднего радиуса пор в образце используется стереологический анализ плоского цифрового изображения поверхности образца, а для плотности пор получено аналитическое выражение через плотности влажной (in vivo) кости и внутритканевой жидкости и радиус пор. Экспериментальные данные зависимостей радиуса пор и плотности сырой кости от объёмной оптической плотности рентгенограмм приближены линейными соотношениями. Приведены экспериментальные данные измерений радиуса пор, плотности сырой кости и минеральной плотности в головке, шейке и в области большого вертела. Установлено хорошее соответствие полученных значений минеральной плотности с данными Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ЦНИИТО).

Биомеханика костной ткани, губчатая костная ткань, структура, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/146215878

IDR: 146215878 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Экспериментальное определение индивидуальных параметров структуры губчатой кости проксимальной части бедра человека

Прогноз послеоперационных изменений механических свойств костной ткани является одной из актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Решение этой проблемы расширит возможности предоперационного планирования, повысит достоверность предполагаемого исхода операции, позволит дифференцированно определять тактику послеоперационного ведения больных при некоторых повреждениях проксимального отдела бедра. В настоящее время такой прогноз возможен на основе компьютерного моделирования адаптации кости к изменившимся нагрузкам [1], для которого необходимы данные о значениях

параметров структурной модели кости пациента до операции, поскольку известно [2], что механические свойства губчатой костной ткани во многом зависят от параметров её структуры. В связи с этим определение параметров структуры губчатой костной ткани in vivo является актуальной задачей.

В работе принимается следующая модель структуры губчатой костной ткани: в сплошном однородном матриксе расположены сферические поры радиуса г, заполненные внутритканевой жидкостью; структура костной ткани неоднородна, то есть величина среднего радиуса пор и удельное количество пор п (на единицу объёма) неодинаковы в различных участках губчатой костной ткани. Величины г и и относятся к параметрам структуры.

Целью исследования является разработка методики определения параметров г и и структуры губчатой костной ткани проксимального отдела бедра по двум стандартным рентгенограммам.

Разработка методики основана на решении следующих задач исследования:

-

1. определение плотности сырой губчатой костной ткани в различных участках проксимального отдела бедра;

-

2. определение значения минеральной плотности губчатой костной ткани в этих же участках;

-

3. стереологический анализ структуры губчатой костной ткани проксимального отдела бедра;

-

4. определение объёмной оптической плотности проксимального отдела бедра по рентгенограммам.

Материалы и образцы

Материалом для исследования является фрагмент бедра человека, включающий в себя головку, шейку и вертельную область (до уровня малого вертела), полученный методом аутопсии у пяти лиц различного пола и возраста. Критериями, исключающими материал из эксперимента, признавались следующие состояния: наличие признаков деструктивной патологии кости проксимального отдела бедра, наличие перелома шейки или головки бедренной кости. Исследования проводились не позже одних суток после получения материала, без его консервации. С целью предотвращения высыхания и разложения препарата до исследования материал хранили в герметичной таре при температуре (-2, -4)°С. Перед проведением испытаний материал выдерживали в помещении в этой же таре в течение трех часов с целью равномерного согревания до 20°С.

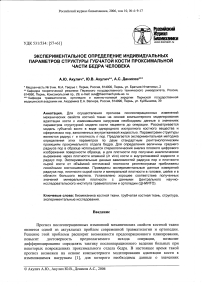

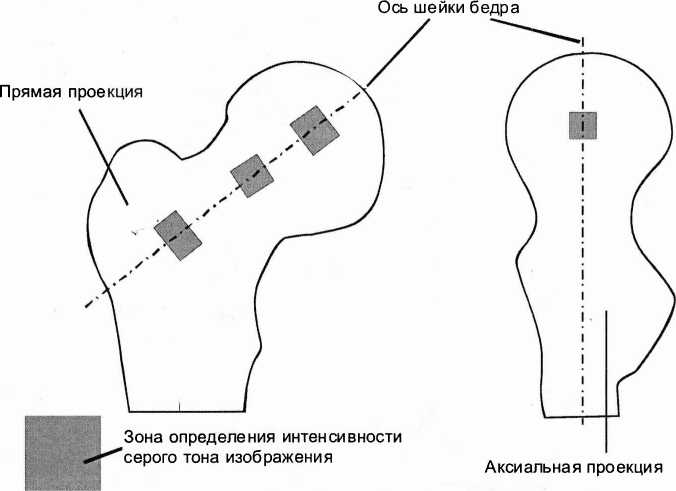

В качестве образцов использованы участки губчатой и компактной костной ткани проксимального отдела бедра. Фрагмент разделялся на три части: головка (часть 1), шейка (часть 2) и вертельная область (часть 3). Плоскости остеотомии проходили перпендикулярно к оси шейки бедра в обеих проекциях. Направления остеотомии показаны на рис. 1 пунктирными линиями.

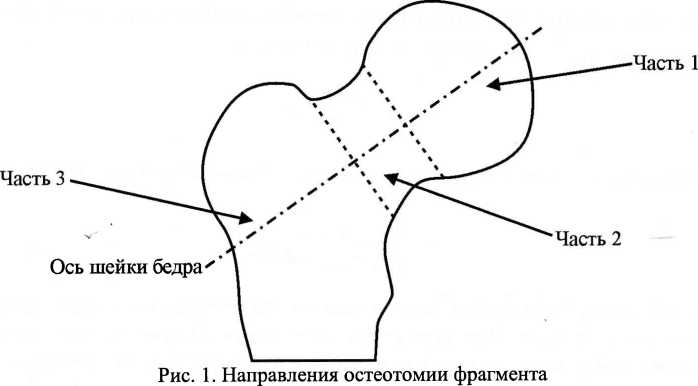

Части 2 и 3 фрагмента разделялись на губчатую и компактную костную ткань. Из всех частей извлекались образцы губчатого вещества в форме прямоугольной шестигранной призмы. Локализация зон извлечения образцов во фрагменте представлена на рис. 2. Из некоторых частей были отобраны по два образца. Всего было получено 24 образца, испытано 22.

Рис. 2. Расположение зон извлечения образцов губчатой кости во фрагменте

Методы исследования

Значение радиуса сферических пор г определяется как среднее в любой локализации непосредственными измерениями геометрии структуры, а величина плотности пор и вычисляется по следующей методике.

Плотность сырой кости рск как смеси внутритканевой жидкости и костного вещества (матрикса) выражается через плотности компонент рж и р^ соотношением (правило смеси)

Рек = Рж "*" Pjw •

Поскольку справедливо равенство

5ж+^=1>(2)

то из соотношения (1) с учетом равенства (2) следует

^ = РСк-Рж.

Ри Рж

Полагаем, что поры полностью заполнены внутритканевой жидкостью. Следовательно, для сферических пор ^ж = 4лг3и/3 и с учётом (2) имеем е 1 4 з

Чм =1--лг^и.

м 3

Приравнивая правые части равенств (3) и (4), получаем необходимое соотношение

_ | _ РСК Р ж

< Рл» Рж )

3 4лг3

Таким образом, определяя для каждого пациента плотность сырой кости (плотность in vivo) и радиус пор структуры и полагая плотность межтрабекулярной жидкости одинаковой у всех пациентов и равной 1,0 г/см3 [2], по формуле (5) можно вычислить удельное количество пор во всех трёх локализациях проксимальной части бедра.

Плотность сырой губчатой костной ткани определялась приближенно к in vivo на образцах из сырой костной ткани, испытанных через 1-2 часа после аутопсии. Объём призматических образцов 1, 2, 3 вычислялся после измерения длин их ребер с точностью до 0,1 мм, а их масса определялась путём взвешивания на весах с ценой деления 0,1 г. Плотность сырой губчатой кости в образцах 1, 2, 3 вычислялась путём деления их массы на объём.

Для определения величины суммарного содержания минералов образцы подвергались прокаливанию в муфельной печи при температуре 600°С в течение четырех часов с последующим взвешиванием остатка на электронных весах с ценой деления 0,1 мг. Значение объёмной минеральной плотности каждого образца вычислялось путём деления массы золы на объём образца и выражалось в граммах на кубический сантиметр (г/см3).

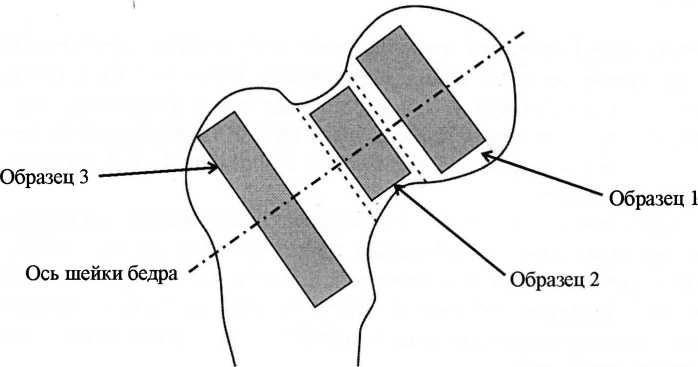

Величина среднего радиуса пор в образце определяется с помощью стереологического анализа [3] плоского цифрового изображения поверхностей образцов 1, 2, 3 после их прокаливания при температуре 600°С. При этом использовалась программа Image Tools. На рис. 3 представлена фотография образца 1 фрагмента 3. Черные полости являются порами. Определяются их число и суммарная площадь. Полагая сечение поры круговым, находим средний радиус поры на данной поверхности. .

Рис. 3. Цифровая фотография образца 2 фрагмента 3 после прокаливания

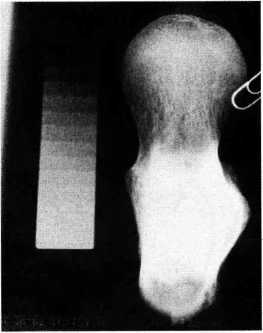

Рис. 4. Рентгенограммы фрагмента 5 с клином—эталоном

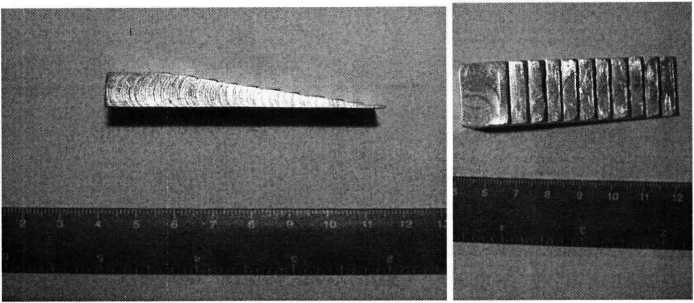

Рис. 5. Алюминиевый клин-эталон

Для определения объёмной оптической плотности выполняли рентгенографию фрагментов в двух проекциях (прямой и аксиальной, показанных на рис. 4) на аппарате УРП 5-1 с тарированным алюминиевым клином-эталоном (см. рис. 5).

Рентгенография выполнялась на плёнке AGFA CURIX RP-\W NIF. При рентгенографии фрагмента в прямой проекции напряжение составляло 44 кВ, сила тока - 4 мА; в боковой - 48 кВт и 4 мА, соответственно. Рентгенограммы признавались читабельными, если идентифицировались все ступени клина-эталона.

Цифровые изображения рентгенограмм фрагментов проксимального отдела бедра анализировались с помощью программы Image Tools. На рентгенограмме в аксиальной проекции определялись размеры фрагмента: диаметр головки, толщины шейки и вертельной зоны и исследовался уровень интенсивности серого цвета в центре головки. А на рентгенограмме в прямой проекции фиксировался уровень интенсивности серого цвета изображения посередине шейки, в центре головки и в межвертельной зоне. На рис. 6 представлены участки интереса при цифровом оптическом анализе рентгенограмм фрагментов в двух проекциях.

Полученные результаты и их анализ

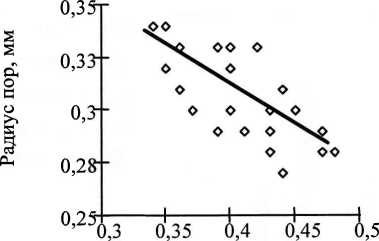

В табл. 1 и на рис. 7 представлены результаты измерений среднего радиуса пор в образце и его объёмной оптической плотности. Всего были испытаны 22 образца.

Рис. 6. Зоны интереса при проведении цифровой фотоденситометрии рентгенограмм фрагментов

Таблица 1

Экспериментальные значения среднего радиуса пор г (мм) в образце и его оптической объёмной _________________ плотности р„пт ( г/см3) в опытной партии из 22 образцов ______________

|

Г |

0,30 |

0,31 |

0,30 |

0,28 |

0,32 |

0,29 |

0,33 |

0,29 |

0,34 |

0,31 |

0,30 |

|

Ропт |

0,43 |

0,44 |

0,45 |

0,48 |

0,40 |

0,43 |

0,36 |

0,47 |

0,34 |

0,36 |

0,37 |

|

Г |

0,33 |

0,30 |

0,29 |

0,29 |

0,33 |

0,28 |

0,27 |

0,28 |

0,34 |

0,33 |

0,32 |

|

Ропт |

0,39 |

0,40 |

0,41 |

0,39 |

0,42 |

0,43 |

0,44 |

0,47 |

0,35 |

0,40 |

0,35 |

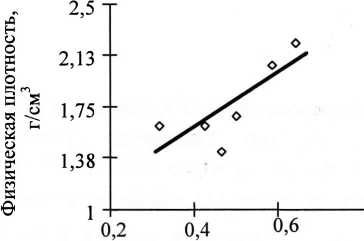

Для определения характера связи между данными табл. 1 вычисляли коэффициент линейной корреляции [4]. Отрицательность полученной величины коэффициента корреляции указывает на уменьшение величины среднего радиуса пор при росте оптической плотности костной ткани, поскольку с уменьшением величины среднего радиуса пор растёт плотность структуры и, следовательно, растут её минеральная и оптическая плотности. Достаточно близкое по модулю к единице значение коэффициента корреляции позволяет считать линейную связь величин как надежную. Стандартная ошибка 5^=0,015 является средней величиной отклонения представленных на рис. 7 экспериментальных точек от полученной методом наименьших квадратов [5] линейной зависимости их приближения г=0,453-0,36р„. (6)

Определение зависимости между физической плотностью сырой костной ткани и её оптической плотностью, измеряемой с помощью двух рентгенологических проекций проксимального отдела бедра, осуществлялось по экспериментальным данным, полученным из опытов на шести образцах (по три образца из головок и шеек 2, 3 и 4-го фрагментов, см. рис. 5). В табл. 2 приведены значения физической рс (г/см3) и оптической плотностей ропт (г/см3) образцов.

Оптическая плотность, г/см3

Рис. 7. Линейное приближение экспериментальных данных среднего радиуса пор и объёмной оптической плотности г = 0,453 —0,36 ропт . Экспериментальные точки отмечены маленькими четырехугольниками. Коэффициент линейной корреляции данных Сг = -0,705 , стандартная ошибка Sd = 0,015

Оптическая плотность, г/см3

Рис.8. Линейное приближение экспериментальных данных плотности сырой кости и оптической объёмной плотности рс = 0,735 + 2,101 ропт. Экспериментальные точки отмечены маленькими четырехугольниками. Коэффициент линейной корреляции данных Сг = 0,804 , стандартная ошибка Sd = 0,199

Таблица 2

Экспериментальные значения физической плотности сырой костной ткани рс (г/см3) в образце и его оптической объёмной плотности ротп (г/см3) в опытной партии из шести образцов

|

Рс |

1,68 |

1,617 |

2,047 |

2,2 |

1,416 |

1,6 |

|

Ропт |

0,497 |

0,423 |

0,583 |

0,639 |

0,464 |

0,317 |

Близость величины коэффициента линейной корреляции Сг = 0,804 к единице говорит о надежной линейной связи плотности сырой кости с оптической объёмной плотностью. В то время как небольшая величина стандартной ошибки 5^=0,199 указывает на достаточно высокую стабильность условий эксперимента.

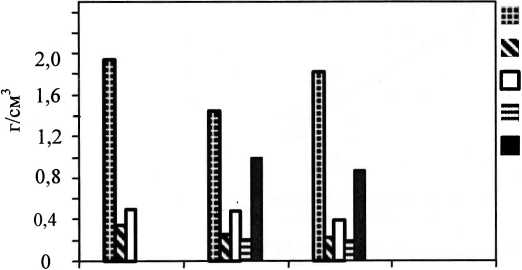

На рис. 9 в виде диаграммы представлены средние значения плотности губчатой костной ткани в трёх локализациях проксимального отдела бедра. Осреднение проводилось по четырем образцам в каждой локализации. Диаграмма показывает, что плотность сырой костной ткани в головке и вертельной области имеет практически одинаковую величину на уровне 2,0 г/см3, а в шейке уровень величины ниже на 30%. Для шейки и вертельной области приведены объёмные плотности сырой костной ткани (сплошные чёрные столбики), рассчитанные путём деления соответствующих

головка шейка вертельная бедра бедра область

-плотность сырой кости

-минеральная плотность

-оптическая плотность

-минеральная плотность (ЦНИИТО)

-плотность сырой кости (ЦНИИТО)

Рис. 9. Средние по четырем образцам (и = 4) значения плотности губчатой костной ткани в трех локализациях проксимального отдела бедра поверхностных оптических плотностей (г/см2), взятых из работы [6], на толщину шейки и диаметр головки, соответственно. Получены примерно одинаковые значения плотностей, однако их уровень существенно занижен и не превосходит значения 1,0 г/см3, что противоречит правилу смеси (1), согласно которому эта величина должна быть в пределах 1,25-1,55 г/см3, поскольку рм=1,8 г/см3 [2], а значения объёмных содержаний внутритканевой жидкости ^ж и матрикса ^ лежат в интервалах 0,55-0,70 и 0,30-0,45, соответственно. Следовательно, наши данные по плотности сырой костной ткани являются оценкой сверху, а данные ЦНИИТО-оценкой снизу. Как видно из диаграммы, достаточно близкое совпадение наших результатов с данными ЦНИИТО получено для минеральной плотности костной ткани в шейке (0,25 г/см3 и 0,2 г/см3, соответственно) и в межвертельной области (0,22 г/см3 и 0,2 г/см3). Наибольшее различие между ними не превышает 12,5%, что говорит об удовлетворительной точности эксперимента. Минеральная плотность костной ткани в головке бедра несколько выше, чем в шейке и межвертельной области, и составляет 0,35 г/см3.

Заключение

Полученные в работе данные позволяют по двум стандартным рентгенографическим проекциям определить параметры структуры губчатой костной ткани проксимальной части бедра, что делает возможным биомеханический прогноз поведения оперированной кости, например, после остеосинтеза шейки бедра.