Экспериментальное определение разрушающих касательных напряжений трабекулярной костной ткани головки бедра человека

Автор: Акулич А.Ю., Акулич Ю.В., Денисов А.С.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (50) т.14, 2010 года.

Бесплатный доступ

При планировании операции остеосинтеза шейки бедра необходимо знать прочностные свойства кости в верхней части головки, где костная ткань механически взаимодействует с резьбой фиксаторов, поскольку при повышенной пористости и пониженной минерализации кости возможно её разрушение (срез) вершинами гребней резьбы как непосредственно в процессе затяжки фиксаторов, так и в ближайшие несколько часов после операции. Известно, что прочность костной ткани на срез характеризуется уровнем касательных напряжений разрушения. В работе разрабатывается методика определения приближенной к in vivo величины по двум стандартным рентгенологическим проекциям (прямой и аксиальной) проксимального отдела бедра. По данным рентгенограмм с помощью калибровочного клина известной плотности определяется оптическая плотность кости в верхней части головки. Затем по линейной зависимости, экспериментально полученной в данной работе, вычисляется величина.

Остеосинтез, шейка бедра, губчатая костная ткань, прочность на срез, резьбовой фиксатор, оптическая плотность

Короткий адрес: https://sciup.org/146216008

IDR: 146216008 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Экспериментальное определение разрушающих касательных напряжений трабекулярной костной ткани головки бедра человека

Оценка прочности кости в области её контакта с резьбой фиксаторов заинтересовала исследователей практически одновременно с началом применения винтового остеосинтеза. В середине прошлого века было установлено [7] распределение сил выдавливания круглых отверстий цилиндрическим пуансоном в плоских дископодобных образцах, отобранных из верхней части головки бедра 65 трупов обоих полов. Диаметр пуансона равнялся наружному диаметру резьбы (6,5 мм). По соотношению сил выдавливания и максимальных осевых усилий фиксаторов можно судить о прочности кости у гребня резьбы. Однако этот подход не универсален и, во-первых, не позволяет оценить прочность при установке фиксаторов с другим размером

Акулич Антон Юрьевич, хирург-травматолог клиники травматологии и ортопедии, Пермь

Акулич Юрий Владимирович, к.т.н., профессор кафедры теоретической механики, Пермь

Денисов Александр Сергеевич, д.м.н., проф., завкафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Пермь внешнего диаметра резьбы, а во-вторых, не учитывает индивидуальных свойств кости пациента. Исследования прочности губчатой кости на срез немногочисленны, а данные о её связи с плотностью кости, наблюдаемой в клинических условиях (оптическая плотность), авторам неизвестны. В связи с этим разрабатываемая в данной статье методика представляет интерес как для практического использования ортопедами-травматологами, так и для биомеханики костных тканей в целом. Разработка методики включает последовательное решение следующих задач:

-

1) экспериментальное определение касательных напряжений разрушения сырой губчатой костной ткани верхней части головки бедра;

-

2) разработка приемов определения оптической плотности по двум стандартным рентгенограммам проксимального отдела бедра;

-

3) установление статистической связи между прочностью и оптической плотностью.

Материалы и образцы

В качестве материала для исследования использован фрагмент бедра человека, включающий в себя головку, шейку и вертельную область (до уровня малого вертела), полученный методом аутопсии у четырех лиц различного пола и возраста, не подвергавшийся консервации. Критериями, исключающими материал из эксперимента, признавались следующие состояния: наличие признаков деструктивной патологии кости проксимального отдела бедра, наличие перелома шейки или головки бедренной кости.

Исследования проводились не позже одних суток после получения материала. С целью предотвращения высыхания и разложения препарата до исследования его хранили в герметичной таре при температуре -2 ° С, - 4 ° С. Перед проведением испытаний материал выдерживали в помещении в этой же таре в течение трех часов с целью равномерного согревания до 20 ° С. Каждому фрагменту был присвоен порядковый номер.

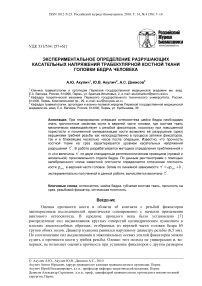

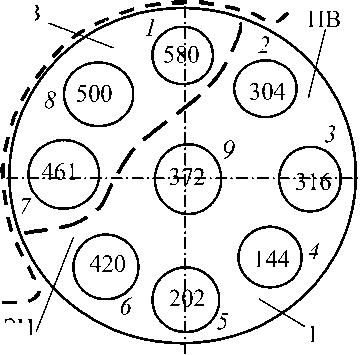

Из головки каждого фрагмента разрезом тела головки в двух плоскостях, перпендикулярных оси шейки (рис. 1), вычленялся образец. Полученные таким образом образцы имели форму дисков толщиной 4,8–6,2 мм. Расстояние образцов от проксимальной вершины головки составило 6,0–6,5 мм. Всего было исследовано четыре образца.

Рис. 1. Взаимное расположение винтового фиксатора и образца в головке бедра

Определение касательных напряжений разрушения сырой губчатой костной ТКАНИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВКИ БЕДРА

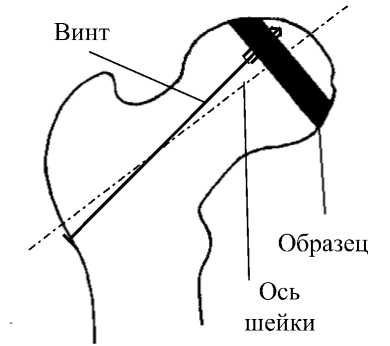

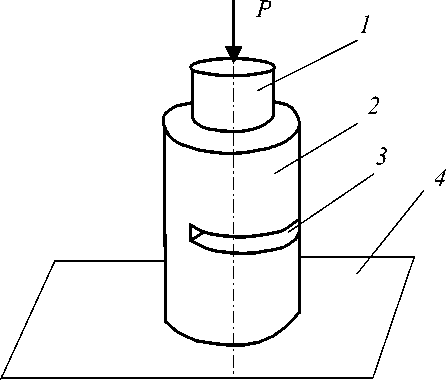

Опыты проводились в лаборатории прочности Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН на универсальной испытательной машине 2167 Р-50. Образец помещался в штамп с цилиндрическими пуансоном и матрицей диаметром 6,25 мм (рис. 2). Пуансон со скоростью 1 мм/мин внедрялся в костную ткань на глубину 2,5 мм. Кривая нагружения «усилие - перемещение» фиксировалась самописцем. Типичный для всех образцов характер поведения кривой нагружения представлен на рис. 3.

Рис. 2. Экспериментальный штамп в сборе: 1 – пуансон, 2 – матрица, 3 – паз для пластинчатого образца, 4 – стол пресса, Р – усилие пресса

Рис. 3. Типичная кривая нагружения образцов при выдавливании: А – начало процесса разрушения, АВ – участок вязко-хрупкого разрушения, ВС – участок хрупкого разрушения

ЗВ

ЗН

ПН

Рис. 4. Распределение максимальных сил выдавливания (в Ньютонах) в образце 1. Ориентация образца в головке бедра при вертикальной позе человека определяется расположением его четырех условных зон: ПВ – передневерхняя, ПН – передненижняя, ЗВ – задневерхняя, ЗН – задненижняя; 1–9 – номера областей выдавливания в опытах; – дуга контакта головки с тазовой костью, – граница области наибольшей прочности

Подробный анализ кривых деформирования [1] показывает, что в начале процесса выдавливания костная ткань подвергается упругому деформированию (вплоть до величины деформации сжатия порядка 17 %), затем следует непродолжительный участок смятия костных балок (аналог пластической деформации). Далее в точке А ниспадающей ветви кривой деформирования начинается процесс разрушения костной ткани, который можно характеризовать вначале как вязко-хрупкий (участок AB ), а затем – как хрупкий (участок BC ).

В каждом образце осуществлялось выдавливание цилиндрических фрагментов в девяти областях: восемь областей расположены равномерно по окружности, близкой к краю диска, одна область – в центре образца (рис. 4).

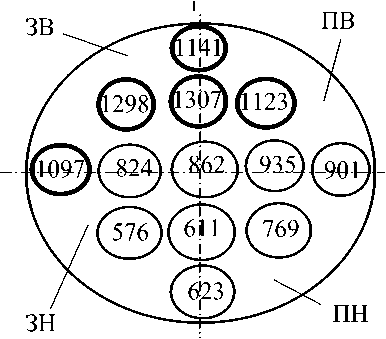

Данные, представленные на рис. 4, показывают, что наибольшей прочностью на срез обладает задневерхняя зона образца, поскольку в областях 1 , 7 и 8 наблюдаются наибольшие значения разрушающей силы, равные 580, 500 и 461 Н соответственно. Этот результат находится в соответствии с известным законом Вольфа о приспособительных свойствах костной ткани упрочняться в областях с большими функциональными напряжениями, так как наибольшая нагрузка на головку действует со стороны тазовой кости. Аналогичный характер распределения разрушающих усилий наблюдался во всех образцах. Приблизительно такое же распределение разрушающих усилий получено Хардингом [7] (рис. 5).

Более высокие значения сил, полученные Хардингом, объясняются тем, что в его аналогичных опытах брались образцы из костей преимущественно мужчин в возрасте 40–65 лет, тогда как данные, представленные на рис. 4, относятся к костной ткани женщины в возрасте 80 лет.

Величина касательного напряжения разрушения т * определялась из условия равновесия цилиндра выдавливаемой костной ткани, высота которого меньше толщины образца h диска на величину упругого сжатия l и равна

P т =-----;------?•

П d ( h - 1 )

Результаты расчета напряжений т * для всех образцов приведены в табл. 1.

Рис. 5. Экспериментальные данные Хардинга [7] о распределении осредненных по числу образцов (всего 65) сил выдавливания (в Ньютонах) в аналогичном образце

Таблица 1

Распределение средних значений касательных напряжений разрушения (МПа)* в образце 1

|

Номер области |

Номер образца |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

1 |

7,88 |

5,06 |

5,96 |

6,09 |

|

2 |

4,09 |

5,00 |

4,49 |

7,32 |

|

3 |

3,91 |

3,73 |

2,63 |

4,23 |

|

4 |

2,00 |

2,13 |

1,40 |

2,17 |

|

5 |

3,24 |

_** – |

0,72 |

2,23 |

|

6 |

5,12 |

5,40 |

1,96 |

1,25 |

|

7 |

5,37 |

7,18 |

4,05 |

7,17 |

|

8 |

6,14 |

6,82 |

5,80 |

6,92 |

|

9 |

4,92 |

3,10 |

1,86 |

6,71 |

Примечание.

* Выделенные жирным шрифтом значения относятся к наиболее прочной задневерхней зоне образца.

** Повреждение образца в области 5.

Для всех образцов установлен одинаковый характер распределения касательных напряжений разрушения: наибольшей прочностью на срез обладают участки головки, расположенные в зоне контакта головки с тазовой костью, т.е. ее верхнезадние участки, воспринимающие контактное давление от веса тела и усилий мышц, а наименьшей – передненижние участки головки (в области отбора образцов).

Уровень полученных максимальных напряжений в среднем согласуется с немногочисленными экспериментальными данными других исследователей. Например, для образцов губчатой костной ткани большеберцовой кости в зависимости от направления нагрузки величина напряжений τ∗ изменялась в пределах 2,0–5,6 МПа [8].

Существенный интерес представляют данные зависимости прочности задневерхней зоны головки от возраста женщины. На рис. 6 представлена зависимость изменения среднего по трем областям этой зоны напряжения τ * ср от возраста.

8, 00

6, 47

S3 С S sf со о

6, 00

5, 1

5, 54

о S К о К W Cl С сЗ К

4, 00

-

2, 00

-

3, 94 '

50 60 70

Возраст, л е т

Рис. 6. Влияние возраста на прочность губчатой кости задневерхней зоны головки бедра в области резьбы фиксатора

Интенсивное снижение прочности кости в интервале 40–55 лет, наблюдаемое на рис. 6, объясняется столь же быстрым уменьшением содержания минералов в кости, обусловленным гормональной перестройкой организма женщины в этом возрасте [4]. Однако рост прочности после достижения пятидесяти пятилетнего возраста, видимый на рис. 6, не является отражением общей (среднестатистичекой) закономерности продолжающегося с годами, но более медленного уменьшения содержания минералов, а характеризует в большей мере влияние индивидуальных свойств образцов.

Определение оптической плотности костной ткани по двум стандартным РЕНТГЕНОГРАММАМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

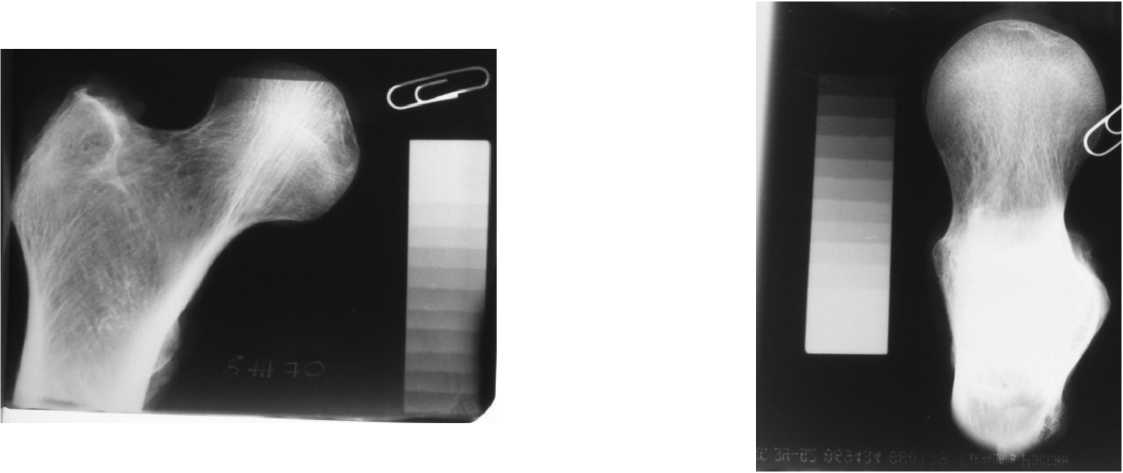

Для определения оптической плотности костной ткани выполнялась рентгенография фрагментов в двух проекциях (прямой и аксиальной, рис. 7) на аппарате УРП 5 - 1 с тарированным алюминиевым клином-эталоном (рис. 8). При этом использовалась рентгенографическая плёнка AGFA CURIX RP- 100 NIF .

а б

Рис. 7. Рентгенограммы фрагмента 5 с клином-эталоном: а – прямая проекция,

б – аксиальная проекция

Таблица 2

Значения толщины и поверхностной оптической плотности ( р п ов , г/см2) ступеней клина

|

Параметр |

Номер ступени |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Толщина, мм |

1,1 |

2,0 |

2,9 |

3,6 |

4,8 |

5,6 |

6,3 |

7,2 |

8,2 |

9,2 |

10,0 |

|

р пов , г/cм 2 |

0,25 |

0,46 |

0,67 |

0,83 |

1,10 |

1,29 |

1,45 |

1,66 |

1,95 |

2,18 |

2,30 |

а

Рис. 8. Алюминиевый клин-эталон: а – вид спереди, б – вид сбоку. Размеры: толщина ступенчато изменяется от 1,1 до 10,0 мм (табл. 2), длина – 67,2 мм, ширина – 20,0 мм. Плотность материала 2,3 г/см3

б

Рентгенография фрагмента в прямой проекции осуществлялась при напряжении 44 кВ, силе тока – 4 мА, а в боковой – 48 кВ и 4 мА соответственно. Рентгенограммы признавались пригодными, если идентифицировались все ступени клина-эталона.

Цифровые изображения рентгенограмм фрагментов проксимального отдела бедра подвергались стереологическому анализу [5] с помощью программы Image Tools для персонального компьютера.

Значения толщины и поверхностной оптической плотности ( р пов , г/см2) ступеней клина приведены в табл. 2.

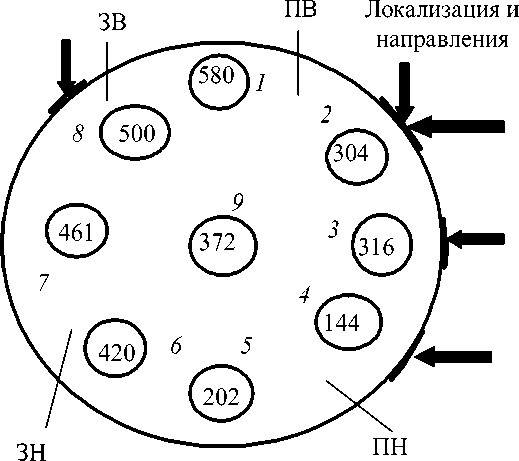

На рис. 9 показаны локализации и направления измерения поверхностной плотности образца по рентгенограммам фрагментов в двух проекциях.

В указанных на рис. 9 четырех локализациях образца и пяти направлениях на рентгенограммах измеряются поверхностные оптические плотности кости (рпов, г/см2) и длины соответствующих хорд (l , см). Средняя в указанном направлении объемная оптическая плотность кости (ропт, г/см3) вычисляется по формуле ропт

_ р пов

l

Каждая хорда является средней линией соответствующей области: четыре сегмента и область около горизонтального диаметра образца (центральная). В табл. 3 приведены значения объемной оптической плотности в различных областях образцов.

Рис. 9. Локализации и направления измерения поверхностной плотности образца по рентгенограммам фрагментов в двух проекциях. Измерения оптической плотности в направлении горизонтальной стрелки осуществляются на прямой проекции, а в направлении вертикальной стрелки – на аксиальной

Таблица 3

Значения р опт (г/см3) в различных областях образцов

|

Номер образца |

Область исследования образца |

||||

|

Передний сегмент |

Задний сегмент |

Верхний сегмент |

Нижний сегмент |

Центральная |

|

|

1 |

0,48 |

0,48 |

0,57 |

0,42 |

0,49 |

|

2 |

0,41 |

0,64 |

0,50 |

0,45 |

0,45 |

|

3 |

0,53 |

0,53 |

0,71 |

0,34 |

0,58 |

|

4 |

0,58 |

0,60 |

0,68 |

0,40 |

0,62 |

Таблица 4

Средние значения касательных напряжений разрушения т (МПа) в различных областях образцов

|

Номер образца |

Область исследования образца |

||||

|

Передний сегмент |

Задний сегмент |

Верхний сегмент |

Нижний сегмент |

Центральная |

|

|

1 |

3,33 |

5,54 |

6,04 |

3,45 |

4,73 |

|

2 |

3,62 |

6,47 |

5,62 |

3,76 |

4,67 |

|

3 |

2,84 |

3,93 |

5,42 |

1,36 |

2,84 |

|

4 |

4,57 |

5,11 |

6,77 |

1,88 |

6,04 |

Вдоль каждого направления (в указанных выше областях каждого образца) вычисляются средние значения касательных напряжений разрушения. Полученные данные представлены в табл. 4.

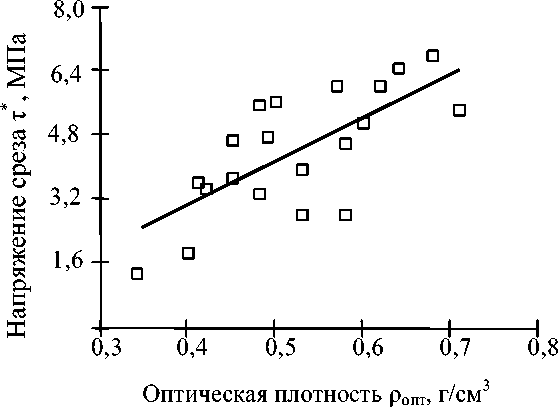

Статистическая связь между прочностью и оптической плотностью

Данные табл. 3 и 4 представлены на рис. 10 точками в виде квадратиков. Для установления характера связи между ними вычисляли коэффициент корреляции [3]. Положительность полученной величины коэффициента корреляции указывает на возрастание касательных напряжений среза при росте оптической плотности костной ткани, что соответствует известным данным о прямой связи прочности и плотности композиционных материалов [2]. Поскольку чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем теснее связь данных, то полученное значение коэффициента корреляции C r = 0,718 говорит о средней положительной связи между касательными напряжениями среза и оптической плотности губчатой костной ткани. Стандартная ошибка S d = 1,083 является средней величиной отклонения представленных касательных напряжений среза от полученной методом наименьших квадратов [6] линейной зависимости приближения экспериментальных данных

т * = 11,0 р 0Пт - 1,354 . (3)

Рис. 10. Линейное приближение экспериментальных данных т * = 11,0 р опт - 1,354.

Коэффициент корреляции данных C r = 0 , 718 , стандартная ошибка S d = 1 , 083

Уравнение (3) справедливо для достаточно широкого интервала значений оптической плотности 0,35 <р опт < 0,7 , характерного для людей обоих полов в возрасте от 40 до 80 лет.

Заключение

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований получены следующие основные результаты:

-

1) установлено распределение касательных напряжений разрушения костной ткани головки бедра в области резьбы винтовых имплантатов;

-

2) наиболее прочной для установки винтов является задневерхняя зона головки, наименее прочной – нижняя;

-

3) уровень и распределение полученных напряжений сопоставимы с известными данными, что подтвержает достоверность полученных результатов;

-

4) для использования полученных данных в клинической практике необходимо использовать в предоперационном планировании функциональную связь (3).

Благодарности

Авторы благодарят сотрудников лаборатории прочности ИМСС УРО РАН В.Н. Коврова и В.Г. Золотухина за помощь в выполнении экспериментов.

Список литературы Экспериментальное определение разрушающих касательных напряжений трабекулярной костной ткани головки бедра человека

- Акулич А.Ю., Акулич Ю.В., Золотухин В.Г., Ковров В.Н. Прочность костной ткани головки бедра на срез//Зимняя школа по механике сплошных сред (четырнадцатая): тез. докл. -Екатеринбург: УрО РАН, 2005. -C. 9.

- Малмейтер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композиционных материалов. -Рига: Зинатне, 1980.

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. -М.: Физматгиз, 1961.

- Риггз Б.Л., Мелтон Л. Д. III Остеопороз/пер. с англ. Т.Н. Баркова, Н.В. Бунчук, И.А. Скрипниковой; ред. Е.Л. Либарский. -М.-СПб.: БИНОМ, Невский диалект, 2000. -558 с.

- Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. -М.: Металлургия, 1976.

- Терехин А.Т. Регрессионный анализ//Компьютерная биометрика. -М.: МГУ, 1990.

- Hardinge M.G. Determination of the strenth of the cancellous bone in the head and neck of the femur//Surgery gynecology and obstetrics. -1949. -Vol. 89. -P. 439-441.

- Rauber A.A. Elastizität und festigkeit der knochen. Anatomisch -physiologische studie. -Leipzig: W. Engelmann, 1876.