Экспериментальное свидетельство прямого проникновения УНЧ-волн из солнечного ветра и возможного их влияния на ускорение электронов радиационного пояса

Автор: Потапов А.С., Полюшкина Т.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 15, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано событие 12-19 марта 2009 г., когда магнитосферу Земли обтекал умеренно высокоскоростной поток солнечного ветра, несущий с собой ультранизкочастотные волны миллигерцового диапазона. Поток вызвал слабую магнитную бурю (Dstmin = -28 нТл). Начиная с 13 марта в магнитосфере стали возрастать потоки энергичных электронов вплоть до релятивистских энергий. Сравнение спектров УНЧ-колебаний, наблюдавшихся в солнечном ветре, в магнитосфере и на поверхности Земли, показало наличие устойчивого общего спектрального пика в диапазоне частот от 3 до 4 мГц. Этот факт интерпретируется как свидетельство прямого проникновения волн из солнечного ветра в магнитосферу. Обсуждаются возможные сценарии участия колебаний в ускорении электронов как средних (Е > 0.6 МэВ), так и высоких (Е > 2.0 МэВ) энергий в радиационном поясе. На основе сопоставления рассмотренного события с умеренной магнитной бурей 21-22 января 2005 г. делается вывод о благоприятных условиях, складывающихся для анализа взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой во время глубокого минимума солнечной активности.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103392

IDR: 142103392 | УДК: 550.385.37

Текст краткого сообщения Экспериментальное свидетельство прямого проникновения УНЧ-волн из солнечного ветра и возможного их влияния на ускорение электронов радиационного пояса

Одним из существенных факторов космической погоды , неблагоприятно влияющих на работоспо собность бортовой аппаратуры высокоорбитальных космических аппаратов ( КА ), является повышенный уровень потоков релятивистских электронов в об ласти радиационных поясов , в частности , на геоста ционарной орбите [Baker et al., 1998; Baker, 2001]. Обычно считалось , что потоки электронов с энер гиями более 2 МэВ усиливаются до опасных для работы электроники значений только во время и после мощных магнитных возмущений [Reeves et al., 2003; Summers et al., 2004]. В качестве механизма ускорения электронов до релятивистских скоростей предлагались различные варианты взаимодействия « волна – частица », основными из которых были сто хастическое ускорение на ОНЧ - волнах свистовой моды [Summers, Ma, 2000] и баунс - резонансное ус корение низкочастотными МГД - волнами диапазона Рс 5 [Elkington et al., 1999]. Отмечалась высокая кор реляция между высокоскоростными потоками сол нечного ветра , амплитудой геомагнитных пульсаций Рс 5 и повышенным уровнем релятивистских элек тронов [Mathie, Mann, 2000].

Необычно затянувшийся минимум солнечной активности, наблюдаемый в настоящее время, дает возможность проследить многие явления солнечномагнитосферного взаимодействия в чистом виде, без наложения сопутствующих или сторонних процессов. Это относится и к анализу воздействия различ- ных структур в солнечном ветре на внутримагнито-сферные процессы. В данной работе прослеживается отклик волновой и радиационной обстановки в околоземном пространстве на обтекание магнитосферы слабым высокоскоростным потоком солнечного ветра на протяжении семи дней, с 13 по 19 марта 2009 г. Представлен анализ структуры этого потока, приведены вариации его основных плазменных и магнитных параметров, в первую очередь геоэффек-тивных, а также показаны спектры низкочастотных колебаний, переносимых описываемой структурой. Затем, на основе анализа вариаций геомагнитных индексов, охарактеризована реакция магнитосферы на воздействие этого потока солнечного ветра. Далее сопоставлены колебания магнитного поля, наблюдавшиеся в этот период на геостационарной орбите и на поверхности Земли, с волнами, переносимыми межпланетной структурой. Наконец, прослежен отклик электронов радиационного пояса в области геостационарной орбиты на описанные выше процессы. В заключение обсуждаются полученные результаты, проводится сопоставление рассмотренного события с более мощным возмущением, наблюдавшимся на спаде цикла солнечной активности в 2005 г.

Условия в межпланетном пространстве и в магнитосфере Земли

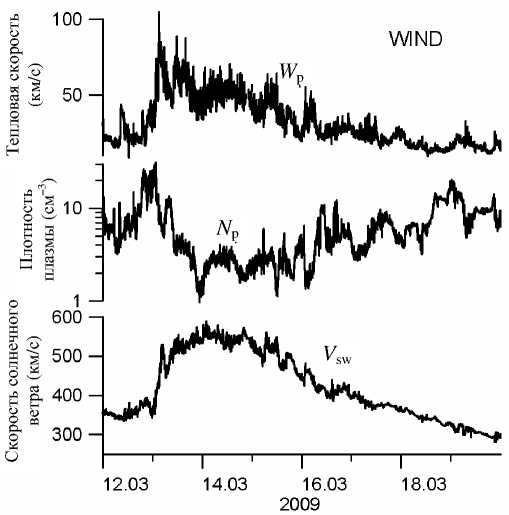

На рис . 1 и 2 показаны вариации основных пара метров солнечного ветра и межпланетного магнит -

Рис . 1. Параметры солнечного ветра в период с 12 по 19 марта 2009 г. по данным КА WIND.

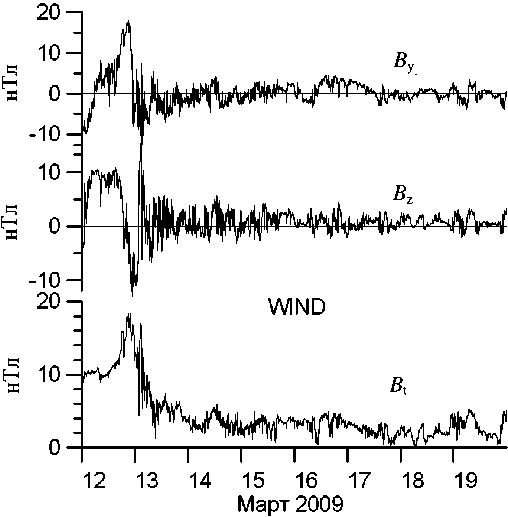

Рис . 2. Компоненты межпланетного магнитного поля с 12 до 20 марта 2009 г.

ного поля (ММП) с 12 по 19 марта 2009 г. по наблюдениям на космическом аппарате WIND, находившемся в точке либрации L1. В начале суток 13 марта скорость солнечного ветра повысилась за 3 ч с 370 до 530 км/с, а к концу суток достигла максимума в 575 км/с (рис. 1). В дальнейшем она почти линейно уменьшалась, упав к концу дня 19 марта до значений ниже 300 км/с. Плотность плазмы солнечного ветра резко возросла еще 12 марта, до повышения скорости солнечного ветра, затем, поколебавшись в начале суток 13 марта между значениями 10 и 30 см–3, к концу суток упала до низких значений, около 1 см–3. В последующие дни интервала плотность плазмы колебалась в пределах от единиц до первых десятков частиц в куб. см, с общим трендом повышения своих значений в противоположность скорости солнечного ветра. Вариации тепловой скорости ионов солнечного ветра следовали в основном за изменениями направленной скорости межпланетной плазмы, меняясь в пределах от 10 до 100 км/с.

Модуль межпланетного магнитного поля ( ММП ) еще до подъема скорости солнечного ветра усилил ся до 18 нТл , но к концу суток 13 марта постепенно снизился до 3.5 нТл ( рис . 2). Вертикальная компо нента ММП в начале суток варьировала в пределах от –11 до +15 нТл , но затем колебалась около нуля , не превышая 5 нТл по модулю . И в дальнейшем значения B z компоненты ММП редко выходили за пределы диапазона ±5 нТл . Поведение компоненты B y мало отличается от поведения В z . В период с 14 до 20 марта эта составляющая ММП также колеба лась в основном в диапазоне ±5 нТл .

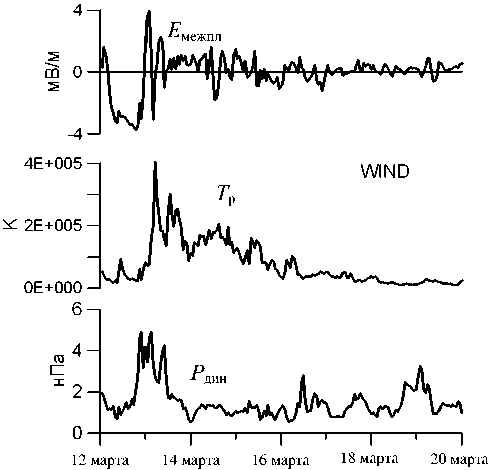

Обратимся теперь к другим параметрам солнеч ного ветра , характеризующим его энергетические свойства и потенциал взаимодействия с магнито сферой . Эти параметры взяты из базы часовых зна чений OMNI. На нижней панели рис . 3 показаны вариации динамического давления за тот же период , с 12 по 19 марта 2009 г . Видно , что большую часть периода динамическое давление варьировало между 1 и 3 нПа и лишь в начале периода возрастало выше 4 нПа . Вариации температуры ионов солнечного ветра показаны на средней панели рис . 3. Она меня лась в пределах примерно от 10000 К до 400000 К , что соответствует диапазону тепловых энергий про тонов от 1 до 35 эВ . Межпланетное электрическое поле , положительные значения которого свидетель ствуют о благоприятных условиях для магнитного пересоединения на дневной магнитопаузе , лишь в первые часы 13 марта было существенно для ини циации магнитосферного возмущения . В дальней шем оно колебалось в небольших пределах , не пре вышая значения 1.5 мВ / м .

Итак , условия в межпланетном пространстве в ана лизируемый период времени с 13 по 19 марта 2009 г . характеризовались средней плотностью плазмы , невы сокими значениями магнитного поля , отсутствием длительных интервалов существенных отрицательных

Рис . 3. Вариации динамического давления Р дин (внизу), температуры протонов Т р (средняя панель) и тепловой скорости W p протонов солнечного ветра (вверху).

значений вертикальной компоненты ММП ( и , соответ ственно , положительных значений межпланетного электрического поля ) и низким динамическим давле нием плазмы солнечного ветра .

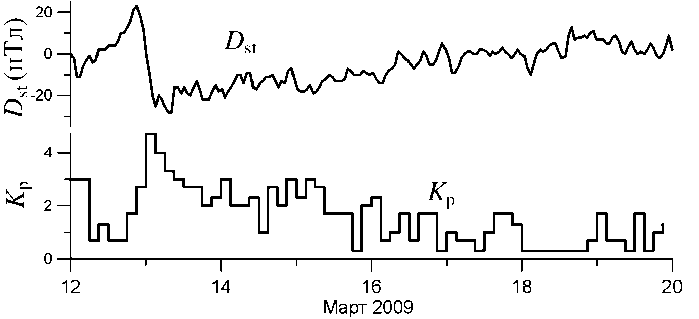

Геомагнитное поле в этот период было либо спо койным , либо слабоактивным . Индекс K р кратко временно возрастал , удерживаясь в интервале от 3 + до 5 – , лишь в течение трех трехчасовых интервалов 13 марта ( рис . 4), во время обтекания магнитосферы головной частью высокоскоростного потока . В ос тальное время индекс K р колебался в интервале от 0 0 до 3 0 . Вариации D st - индекса соответствовали пове дению кольцевого тока во время очень слабой маг нитной бури : он поднялся до значения +23 нТл в конце суток 12 марта 2009 г ., затем достаточно рез ко упал , достигнув минимума –28 нТл в 07:00 UT 13 марта . Восстановительная фаза длилась почти 5 су ток , до 18 марта . Авроральная активность была также невысокой . Хотя суббури наблюдались квазирегуляр но в течение всего периода , они были относительно слабыми , А Е - индекс превышал значение 500 нТл лишь в течение двух коротких интервалов 13 марта .

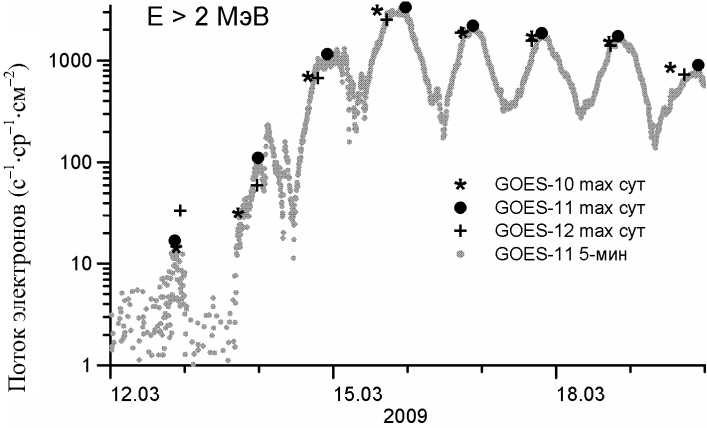

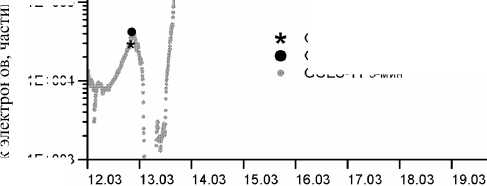

Рассматриваемый период не привлек бы нашего внимания , если бы не одно очень важное обстоятель ство : в течение пяти суток , начиная со второй полови ны 14 марта и заканчивая первой половиной суток 19 марта , максимальный поток электронов с энергией более 2 МэВ на дневном участке геостационарной орбиты по данным спутников GOES-10, -11 и -12 пре вышал уровень в 103 частиц /( см 2· с · ср ) ( рис . 5). Повы шение потоков релятивистских электронов началось примерно 13 марта и уже через сутки поток превысил критический уровень в 103 частиц /( см 2· с · ср ), который

Рис . 4 . Геомагнитная обстановка во время рассматриваемого периода: вариации индексов D st и K p.

можно считать опасным для бортовой электроники высокоорбитальных аппаратов [Baker et al., 1997, 1998]. В дальнейшем поток этих электронов достиг 15 марта пика в 3 · 103 частиц /( см 2· с · ср ), после чего начал очень медленно спадать , опустившись ниже критического уровня к исходу суток 19 марта . Потоки менее энер гичных электронов (> 0.6 МэВ ) начали усиливаться на несколько часов раньше , но достигли пикового значе ния 8 · 105 частиц /( см 2· с · ср ) одновременно с более энергичными электронами ( см . раздел « Обсуждение »).

Волновая активность в межпланетной среде и в магнитосфере

Что же могло вызвать появление повышенного уровня высокоэнергичных частиц в магнитосфере при столь спокойных условиях в солнечном ветре ? Естественно обратиться к волновым процессам , тем более что в литературе зачастую ускорение элек тронов до релятивистских энергий связывается с низкочастотными волнами в миллигерцовом диапа зоне [Elkington et al., 1999; Mathie, Mann, 2000; Summers, Ma, 2000], а в работе [Degtyarev et al., 2009] эффективность ускорения электронов во вре мя магнитных бурь сопоставляется с режимом гео магнитных пульсаций . Для анализа волновой актив ности в магнитосфере и за ее пределами были ис пользованы данные измерений магнитного поля и плазмы двух космических аппаратов – АСЕ и WIND, c минутным или 100- секундным разрешением , дан ные измерений магнитного поля на геостационарной орбите Земли спутниками GOES-11 и GOES-12 и дан ные магнитных наблюдений на четырех наземных обсерваториях Колледж , Иркутск , Соданкюля и Сент - Джонс , разнесенных более или менее рав номерно по долготе . Координаты станций приве дены в таблице .

Рис . 5. Символами показаны максимальные за сутки значения потока электронов с энергией более 2 МэВ по результатам измерений на трех геостационарных аппаратах GOES-10, -11 и -12 с 12 по 19 марта 2009 г. Серые точки показывают 5-минутные значения потока тех же электронов по данным GOES-11.

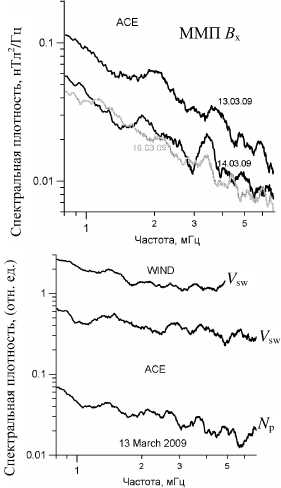

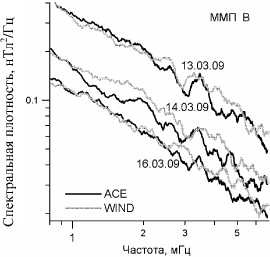

Оба космических аппарата , АСЕ и WIND, нахо дились в районе точки либрации L1 на удалении около 243 R E и 197 R E от Земли соответственно . Рас стояние между аппаратами составляло примерно 50 R E . Уже визуальный просмотр вариаций компо нент межпланетного магнитного поля , плотности плазмы и скорости солнечного ветра показывает наличие колебаний в диапазоне геомагнитных пульса ций Рс 5. По данным обоих аппаратов амплитуда коле баний как магнитного поля , так и скорости и плотно сти плазмы была максимальной 13 марта , в дальней шем она уменьшилась . На рис . 6 показаны результаты анализа спектральных характеристик наблюдавших ся в солнечном ветре колебаний по данным измере ний различных параметров среды . Суточные спектры колебаний компоненты В х ММП для трех различных дней по данным магнитометра , установленного на ACE, приведены на рис . 6, а . Видно , что частоты спек -

Географические и исправленные геомагнитные координаты станций

|

Код станции |

Название станции |

Географические координаты |

Испр . геомагн . координаты |

||

|

Широта |

Долгота |

Широта |

Долгота |

||

|

CMO |

Колледж |

64.9 |

212.2 |

65.1 |

264.2 |

|

STJ |

Сент - Джонс |

47.6 |

307.3 |

53.6 |

31.1 |

|

IRT |

Иркутск |

52.3 |

104.5 |

47.4 |

177.4 |

|

SOD |

Соданкюля |

67.4 |

26.6 |

63.8 |

108.0 |

а

б

в

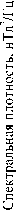

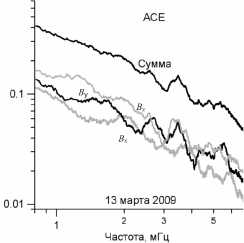

Рис . 6. Суточные спектры УНЧ-волн, полученные двумя КА вблизи точки либрации L1: а – спектры колебаний компоненты В х ММП по данным магнитометра КА ACE; б – спектры колебаний скорости солнечного ветра и плотности плазмы (КА WIND и ACE); в – спектры колебаний трех компонент ММП, измеренных магнитометром КА ACE 13 марта, и кривая суммы значений спектральной плотности этих трех компонент; г – кривые сумм спектральной плотности трех компонент ММП по измерениям на двух КА за три дня рассматриваемого периода.

тральных пиков имеют тенденцию к повторению. Особо выделяется пик в области частот между 3 и 4 мГц. Его положение варьирует в разные дни от 3.4 до 3.6 мГц. В колебаниях скорости солнечного ветра Vsw и плотности межпланетной плазмы Np картина не столь определенна, однако и там в спектрах имеются отчетливые пики в миллигерцовом диапазоне (рис. 6, б). Чтобы выделить наиболее устойчивые спектральные пики колебаний в межпланетном магнитном поле, мы построили кривую суммы значений спектральной плотности трех компонент маг- нитного поля (рис. 6, в), а также сравнили соответствующие кривые, построенные по данным двух космических аппаратов (рис. 6, г). Результаты еще раз показывают устойчивость спектрального пика на частоте около 3.5 мГц. Он является единственным пиком, почти в точности воспроизводящимся в спектрах обоих космических аппаратов (рис. 6, г), он же является практически единственным, остающимся на кривой суммы спектральных плотностей трех компонент. Это означает, что колебания данной частоты отражаются во всех компонентах магнитного поля в двух точках пространства, разделенных расстоянием в 50RE и расположенных вверх по потоку солнечного ветра на расстоянии от 1 млн 250 тыс. до 1 млн 550 тыс. км от Земли.

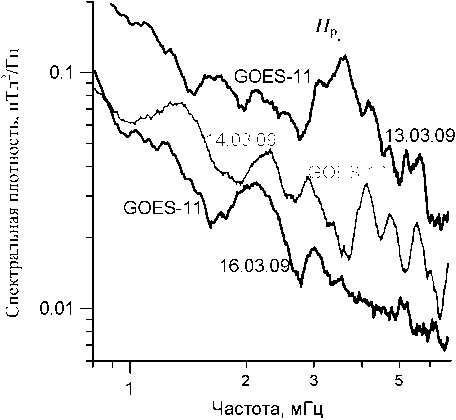

Теперь следует выяснить , какие колебания име ют место внутри земной магнитосферы . Рисунок 7 показывает примеры суточных спектров осцилляций компоненты Н р магнитного поля по данным измере ний на геостационарной орбите магнитометрами , установленными на спутниках GOES-11 и GOES-12. Первый из них располагался на меридиане 135º W, а второй – на меридиане 76º W. H p – это компонента магнитного поля , направленная перпендикулярно плоскости орбиты аппарата GOES, т . е . приблизи тельно вдоль силовой линии геомагнитного поля . Видно , что и здесь имеются отчетливые спектраль ные пики в диапазоне Рс 5. На спектре (GOES-11) 13 марта обращает на себя внимание мощный пик на частоте около 3.5 мГц , повторяющий пик на той же частоте в межпланетном магнитном поле . Как видно из рис . 7, спектральная мощность колебаний посте пеннобыстро падает , и 16 марта она в среднем со ставляет лишь одну пятую от спектральной мощно сти осцилляций , наблюдавшихся 13 марта .

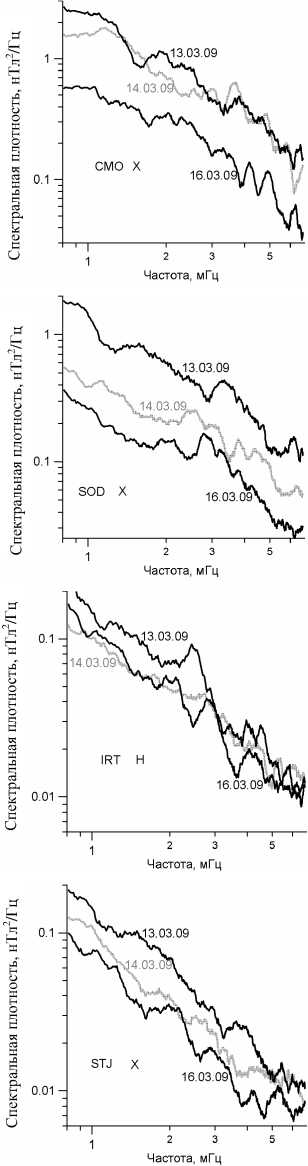

На рис . 8, a , б показаны спектры геомагнитных пульсаций диапазона Рс 5, наблюдавшихся на четы рех станциях сети INTERMAGNET в те же 3 дня . Видно , что на кривых за 13 марта во всех спектрах имеется пик в интервале 3–4 мГц , хотя его точное по -

Рис . 7. Суточные спектры колебаний компоненты Н р магнитного поля по данным трех дней измерений на геостационарной орбите магнитометрами, установленными на спутниках GOES-11 и GOES-12.

а

б

в

г

Рис . 8. Спектры геомагнитных пульсаций в частотном диапазоне Рс5 по данным наблюдений на четырех наземных станциях: а – Колледж; б – Соданкюля; в – Иркутск; г – Сент-Джонс.

ложение слегка меняется , от 3.4 мГц в Иркутске и Со - данкюля до 3.8 мГц в Колледже . При этом в Соданкю - ля и Сент - Джонсе этот спектральный пик является основным . Практически одновременное наблюдение пульсаций на всей цепочке из четырех станций , опоя сывающей земной шар , говорит о глобальном характе ре колебаний в том смысле , который вкладывался в это понятие в работе [Potapov et al., 2006].

Обсуждение

В целом можно заключить, что во время анализируемого события сравнительно слабое возмущение в солнечном ветре, вызванное высокоскоростным потоком плазмы из корональной дыры, со- провождалось усилением волновой активности в УНЧ-диапазоне, как в межпланетной среде, так и внутри магнитосферы, где колебания носили глобальный характер. При этом частотный спектр наблюдавшихся во всех областях волн если и не сов- падал полностью, то имел в своем составе одинако- вые частоты.

Вслед за отмеченным усилением волновой актив ности , длившимся не более двух суток , наблюдалось усиление потока релятивистских электронов с энерги ей свыше 2 МэВ . Из сравнения рис . 5 и рис . 7 и 8 воз никает вопрос : могли ли электроны ускориться лишь за счет взаимодействия с УНЧ - волнами ? 13 марта , когда волновая активность в магнитосфере была максимальной , максимальный поток релятивистских электронов усилился примерно в 7 раз . 14 марта , когда интенсивность колебаний упала в два - три раза , он воз рос на порядок , а 15 марта – еще в три раза , достигнув максимума для данного события ( данные GOES-11). Однако , если мы обратимся к данным о потоках элек тронов меньших энергий , E > 0.6 МэВ , картина будет другой ( рис . 9): по данным GOES-11 13 марта мак симальный поток таких частиц увеличился в 8.4 раза , 14 марта – менее чем в 2 раза , а 15 марта остался поч ти постоянным ( увеличение в 1.2 раза ). Таким образом , для электронов с энергией более 0.6 МэВ наиболее быстрое нарастание потока происходило именно 13 марта , когда уровень УНЧ - волновой активности был максимален . Можно предположить два варианта раз вития событий .

-

1. На начальной стадии развития возмущения ( первые сутки ) эффективность ускорения электро нов УНЧ - волнами высока благодаря высокой актив ности колебаний в магнитосфере . Это обеспечивает быстрое нарастание потоков электронов с энергией больше 0.6 МэВ . Однако потоки релятивистских электронов с энергией более 2 МэВ нарастают не так быстро из - за того , что в первый день число элек тронов средних энергий еще не столь велико . Во второй день возмущения эффективность ускорения ниже , но число частиц средних энергий достаточно для того , чтобы даже при пониженной волновой активности процесс наращивания потоков релятиви стских электронов шел достаточно быстро .

-

2. Ускорение электронов УНЧ - волнами эффек -

- тивно только для частиц средних и умеренно высоких энергий, до 1–2 МэВ . Отсюда быстрое нарастание

1Е+006

1E+005

GOES-10 max сут

GOES-11 max сут GOES-11 5-мин

E> 0.6 МэВ * ^

1E+004

1E+003

О

C

Рис . 9. Максимальные за сутки значения потока электронов с энергией более 0.6 МэВ по результатам измерений на трех геостационарных аппаратах GOES-10, -11 и -12 с 12 по 19 марта 2009 г. (символы) и 5-минутные значения потока таких электронов по данным GOES-11.

потоков таких частиц в первый день возмущения . Дальнейшее ускорение происходит за счет других механизмов , например , вследствие резонансного взаимодействия с ОНЧ - излучениями . Эти механиз мы вступают в игру в конце первого и во второй день возмущения , обеспечивая нарастание потоков релятивистских электронов с энергией E > 2 МэВ .

Однако главным итогом проведенного анализа следует считать экспериментальное подтверждение проникновения из солнечного ветра в магнитосферу волн в диапазоне Рс 5, а именно на частоте примерно 3.5 мГц . Спектральный пик на этой частоте наблю дался и в солнечном ветре , и на геостационарной орбите , и на Земле . Невозможно сказать , где нахо дился источник колебаний , но можно предположить , что волны были вынесены потоком быстрого сол нечного ветра из корональной дыры . Колебания пе риодом в 3–5 минут наблюдались на Солнце неод нократно . В работе [Inglis, et al., 2008] рассматри вался механизм генерации минутных колебаний в активных областях короны , но осцилляции таких периодов регистрировались и в других областях Солнца [ Кобанов и др ., 2001]. О возможности про никновения УНЧ - волн диапазона Рс 5 из солнечного ветра в магнитосферу заявлялось в работе [Kessel, et al., 2004], однако прямых свидетельств такого проник новения представлено не было . С другой стороны , 35 лет назад впервые было теоретически и экспери ментально показано , что осцилляции в диапазоне Рс 3– Рс 4 проникают из предударной области магни тосферы и наблюдаются на Земле в виде геомагнит ных пульсаций [Guglielmi, 1974; Потапов , 1974].

Другим важным выводом является установление того факта , что даже в условиях предельно низкой солнечной активности , характерной для второго полугодия 2008 г . и первой половины 2009 г ., может работать механизм ускорения электронов УНЧ - волнами , приводящий к появлению во внешнем ра диационном поясе , где проходит геостационарная орбита , потоков релятивистских электронов , доста точных для создания угрозы нормальной работе бортовой электроники . За период с июля 2008 г . по июнь 2009 г ., когда среднемесячное число Вольфа не превышало 4.1, а его среднее значение составля ло 1.7, имелось 15 интервалов времени , когда по данным измерений на GOES-10 и GOES-11 поток электронов с энергией более 2 МэВ превышал кри тическое значение 103 частиц /( см 2· с · ср ), а в шести из этих случаев он выходил за пределы 104 час - тиц /( см 2· с · ср ). Во всех этих событиях скорость сол нечного ветра достигала как минимум 550 км / с .

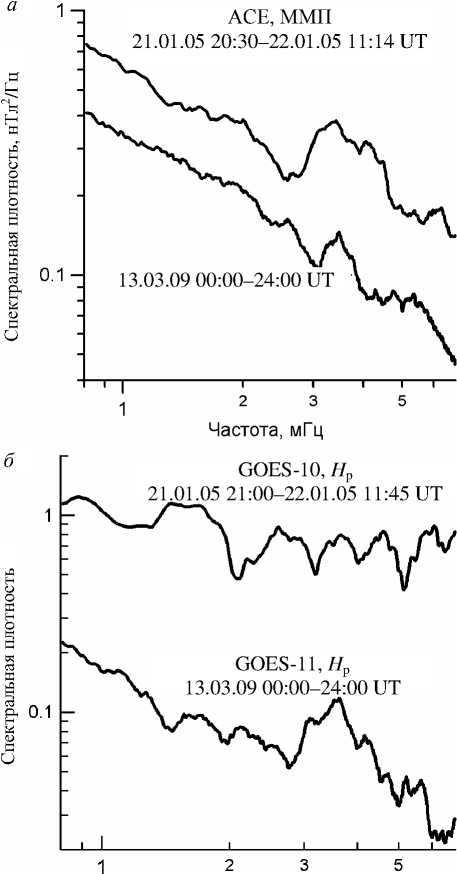

В заключение следует заметить , что низкая сол нечная активность создает благоприятные условия для анализа отдельных событий . Например , можно сопоставить рассмотренное здесь событие с умерен ной магнитной бурей 21–22 января 2005 г ., вызван ной высокоскоростным потоком солнечного ветра и сопровождавшейся всем комплексом явлений , при водящих к появлению релятивистских электронов на геостационарной орбите . Подробный анализ УНЧ - осцилляций , наблюдавшихся во время этого события , приведен в работе [Potapov et al., 2009]. На рис . 10, а сопоставлены спектры колебаний ММП

( сумма спектров отдельных компонент ), измеренных магнитометром космического аппарата ACE 21–22 ян варя 2005 г . после прохождения межпланетной удар ной волны , предварявшей высокоскоростной поток солнечного ветра , и 13 марта 2009 г . Форма спектров очень похожа , но пик в области частот 3–4 мГц 21–22 января 2005 г . был существенно шире и в 2–3 раза интенсивнее . Это неудивительно , посколь ку возмущение 2005 г . было значительно интенсив нее . Так , скорость солнечного ветра в максимуме потока превышала 900 км / с , по сравнению с 575 км / с в максимуме потока 13 марта 2009 г . Рисунок 10, б показывает спектры колебаний , наблюдавших ся на геостационарной орбите во время двух этих событий . Здесь различия гораздо более существен ны . Помимо разницы в интенсивности колебаний , составляющей теперь уже 7–8 раз , мы видим значи -

Частота , мГц

Рис . 10. Сопоставление рассмотренного события 13 марта 2009 г. с умеренной магнитной бурей 21–22 января 2005 г.: а – спектры колебаний ММП (обе кривые показывают сумму спектральных плотностей трех компонент ММП), построенные по данным магнитных измерений во время двух событий; б – спектры колебаний, наблюдавшихся на геостационарной орбите во время двух этих событий.

тельные различия и в характере спектров . Если 13 мар та 2009 г . пик 3.5 мГц является основным и намного превышающим остальные частотные пики , то 21–22 января 2005 г . он единственный и не самый высо кий среди шести пиков , имеющихся в приведен ном на рис . 10 частотном диапазоне . Аналогичная картина наблюдается и на наземных станциях ( см . [Potapov, et al., 2009]). Мы можем сказать , что если в условиях слабой активности проникновение волн из межпланетной среды и возбуждение ими вынужден ных колебаний в магнитосфере Земли достаточно лег ко проследить , то во время мощных и даже умеренных возмущений эти колебания маскируются более мощ ными собственными колебаниями магнитных оболо чек , вызванными импульсами динамического давления солнечного ветра и , возможно , возникающей на маг нитопаузе неустойчивостью Кельвина – Гельмгольца . Во время низкой активности импульсы давления сла бы , а скорость солнечного ветра , по - видимому , недос таточна для раскачки этой неустойчивости .

Заключение

На основе анализа УНЧ - колебаний , наблюдав шихся 13–16 марта 2009 г . в солнечном ветре , маг нитосфере и на земной поверхности , сделан вывод о прямом проникновении МГД - волн из межпланетной среды в магнитосферу . Сопоставление с аналогич ным событием , происшедшим 20–21 января 2005 г ., позволило заключить , что лишь в условиях минимума солнечной активности возможно непосредственное наблюдение проникновения волн . С другой стороны , в обоих событиях наблюдалась одинаковая последова тельность явлений , приведшая к повышению потока релятивистских электронов на геостационарной орби те . Возможны по крайней мере два сценария ускоре ния частиц , объясняющих наблюдаемую динамику УНЧ - колебаний и потоков электронов .

Авторы выражают благодарность руководителям и наблюдателям магнитных обсерваторий, данные которых были использованы в работе. Мы признательны также руководству сети INTERMAGNET (председатель рабочего комитета Ж. Рассон, вебсайт руководителям проектов GOES (Х. Зингер), WIND (Р. Леппинг) и ACE (Н. Несс) за предоставление доступа к их данным на сайте Работа была поддержана грантами РФФИ 09-05-00048 и 10-05-00661.