Экспериментальное топографо-анатомическое обоснование гибридного остеосинтеза малоберцовой кости у пострадавших с переломами лодыжек

Автор: Цапенко В.О., Кашанский Ю.Б., Вашетко Р.В., Кондратьев И.П., Поликарпов А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проблема лечения пациентов с переломами лодыжек до настоящего времени не потеряла своей актуальности в силу их частоты и отсутствия единого стандарта оказания им медицинской помощи. При этом в литературе отмечены неудовлетворительные результаты и высокая инвалидизация при лечении пострадавших консервативными методами, а также частота развития инфекционных осложнений, усложняющих процесс реабилитации, при оперативных методах. Цель работы — на секционном материале обосновать возможность, безопасность и целесообразность применения в клинической практике нового способа остеосинтеза малоберцовой кости при переломах лодыжек, позволяющего снизить негативные последствия оперативного лечения. Материалы и методы. У 11 биоманекенов нижней трети голени выделены магистральные сосуды и нервы, затем механическим путем получены переломы лодыжек типов 44С1 и 44С2 (по классификации АО) и произведен остеосинтез малоберцовых костей предложенным способом. В дальнейшем предпринято силовое воздействие на зону повреждения путем проведения механических стресс-тестов. Результаты. Предложенный способ остеосинтеза не приводит к конфликту фиксирующих винтов с магистральными сосудами и нервами. У всех биоманекенов при выполнении стресс-тестов, вызывающих вальгусную и варусную деформации, а также при приведении стопы в крайние положения подошвенной и тыльной флексий видимых изменений в положении отломков малоберцовой кости не отмечено. Обсуждение. В отличие от традиционных способов оперативного лечения пострадавших с переломами лодыжек предложенный способ не требует больших разрезов для размещения имплантов. Кроме того, отсутствует потребность в применении различных пластин, так как вместо них фиксацию перелома осуществляют за счет парной кости травмированного сегмента. При этом фиксационные винты могут быть введены транскутанно через проколы мягких тканей. Новый способ обладает малой травматичностью и металлоемкостью, что сокращает вероятность развития гнойно-некротических осложнений. Он может быть применен при переломах лодыжек 44С1 и 44С2 (по классификации АО) в медицинских учреждениях с различной степенью оснащенности. Заключение. Остеосинтез при переломах лодыжек предложенным способом технически возможен и не приводит к повреждению магистральных сосудов и нервов, расположенных в зоне выполнения операции. Проведение стресс-тестов показало, что во всех случаях достигнута стабильная фиксация отломков малоберцовой кости, исключающая подвижность в зоне ее перелома. Новый способ будет способствовать нормальному процессу репаративного остеогенеза в клинической практике.

Остеосинтез, перелом лодыжек, травма

Короткий адрес: https://sciup.org/142245426

IDR: 142245426 | УДК: 616.718..6-001.5-089.227.84-092.4 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-4-495-501

Текст научной статьи Экспериментальное топографо-анатомическое обоснование гибридного остеосинтеза малоберцовой кости у пострадавших с переломами лодыжек

Переломы лодыжек нередко рассматривают как рутинную патологию [1–4], недооценка которой, а также выбор неверной тактики и техники лечения пострадавших могут стать весьма серьезной проблемой с неблагоприятным исходом [5–12]. До настоящего времени вопросы определения способа лечения при переломах лодыжек и выработки единого стандарта лечения представляются дис-кутабельными. Анализ лечения пострадавших с переломами лодыжек, предпринятый рядом авторов, указывает на неудовлетворительные результаты применения консервативных методов, в случае же оперативного пособия отмечают достаточно частое развитие инфекционных осложнений [13–16].

За последние годы существенные успехи получены при лечении пациентов с диафизарными переломами конечностей и значительно меньшие, когда повреждение локализовано в метаэпифизарной зоне или носит внутрисуставной характер. Хотя данные переломы в большинстве случаев являются результатом низкоэнергетического воздействия, они часто являются оскольчатыми, сопровождаются существенным повреждением мягких тканей, а также значительным смещением отломков [17]. Это обстоятельство сделало приоритетным направление по разработке методов лечения переломов пилона и лодыжек [18, 19].

Опыт лечения пострадавших показал, что попытки раннего применения традиционных способов остеосинтеза металлоемкими конструкциями нередко приводят к негативным последствиям. Лечение переломов лодыжек по методике ORIF AO также имеет определенные недостатки, которые препятствуют широкому применению его в ближайшие часы после травмы [20]. Установлено, что ранний остеосинтез положительно влияет на исход травматической болезни, при оказании медицинской помощи в срочном порядке необходимым условием является применение щадящих методов [21]. В последние годы появились новые возможности, связанные с внедрением эффективных малоинвазивных лечебных методик. Все вышеизложенное послужило поводом для разработки способа остеосинтеза переломов, обладающего в отличие от традиционных подходов меньшей травматичностью и металлоемкостью, и позволяющего надежно фиксировать отломки до их полного сращения.

Цель работы — на секционном материале обосновать возможность, безопасность и целесообразность применения в клинической практике нового способа остеосинтеза малоберцовой кости при переломах лодыжек, позволяющего снизить негативные последствия оперативного лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на 11 нижних конечностях биоманикенов, на которых применен предложенный способ остеосинтеза. Его особенностью являлось использование неповрежденной большеберцовой кости травмированной голени пострадавшего для фиксации отломков малоберцовой кости вместо накостного или внутрикостного импланта (Патент «Способ лечения переломов костей голени и предплечья») [22, 23].

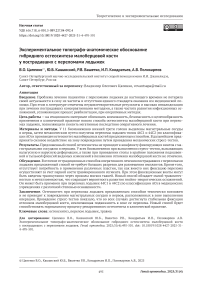

Транскутанно в нижней трети голени через обе берцовые кости проводили по две пары спиц Киршнера снаружи кнутри. Их располагали в секущих плоскостях с произвольным расхождением от 6 ° до 30 ° между собой и проводили через все кортикальные слои малоберцовой и большеберцовой костей предполагаемого травмированного сегмента конечности на удалении (4,2 ± 0,3) см от верхушки латеральной лодыжки до дистального пучка спиц (первая дистально расположенная спица) и (9,1 ± 0,3) см от верхушки латеральной лодыжки до проксимального пучка спиц (четвертая проксимально расположенная спица). Таким образом осуществляли имитацию фиксации малоберцовой кости к большеберцовой, которая, как указано выше, заменяла пластину или другой имплантат (рис. 1).

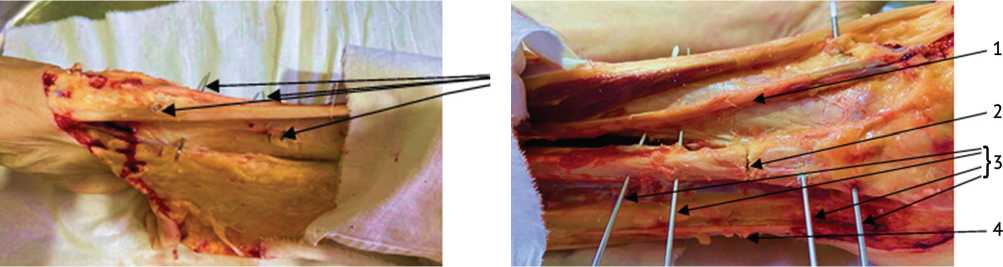

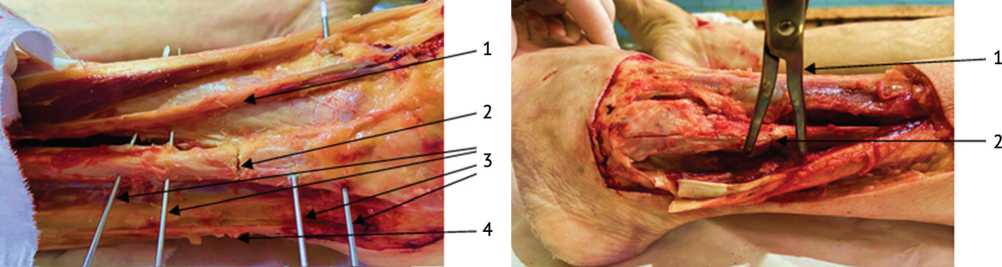

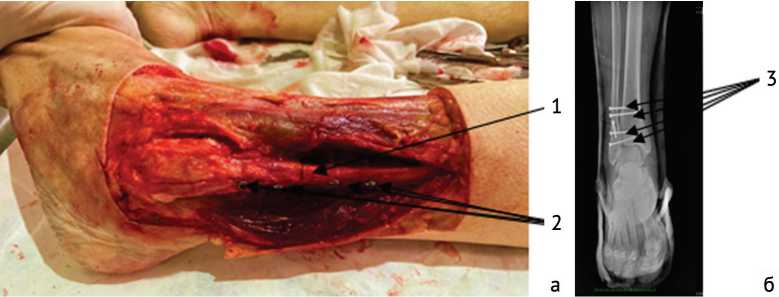

После этого кожно-фасциальный лоскут удаляли, выполняли препарирование тканей с выделением переднего большеберцового сосудистого пучка и малоберцового нерва, визуально определяли взаимное расположение спиц по отношению к сосудисто-нервным образованиям и проводили измерения расстояний от них до верхушки латеральной лодыжки во фронтальной и парасагиттальной плоскостях (рис. 2). Затем выполняли остеотомию малоберцовой кости пилой Джильи в промежутке между введенными парами спиц на расстоянии (6,2 ± 0,2) см от верхушки латеральной лодыжки (рис. 3), спицы удаляли и временно выполняли открытую фиксацию перелома малоберцовой кости костодержателем (рис. 4). Следующим этапом осуществляли остеосинтез по предложенной методике с размещением винтов в сформированных спицами каналах таким образом, чтобы они также проходили через все кортикальные слои малоберцовой и большеберцовой костей (рис. 5).

Рис. 1. Введение в берцовые кости спиц Киршнера

Рис. 2. Взаимное расположение спиц и сосуди сто-нервных пучков: 1 — передняя большебер цовая артерия; 2 — спицы Киршнера; 3 — мало берцовый нерв

Рис. 3. Состояние после остеотомии малоберцовой кости: 1 — передняя большеберцовая артерия; 2 — линия сформированного перелома малоберцовой кости; 3 — спицы Киршнера; 4 — малоберцовый нерв

Рис. 4. Временная фиксация отломков: 1 — косто-держатель; 2 — линия сформированного перелома малоберцовой кости

Рис. 5. Остеосинтез перелома по предложенной методике (а) и рентгенограмма травмированного сегмента после выполнения остеосинтеза по предложенной схеме (б): 1 — линия сформированного перелома малоберцовой кости; 2 — головки винтов после их введения; 3 — кортикальные винты

Визуальную оценку остеосинтеза на предмет степени фиксации перелома проводили во время выполнения стресс-тестов, направленных на максимальные медиализацию и латерализацию стопы, а также в крайних положениях подошвенной и тыльной флексий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенных замеров представлены в табл. 1.

Полученные объективные данные подтверждают результаты визуального контроля. Все это говорит о том, что предложенная методика не вызывает конфликт спиц, которые располагаются на значительном удалении от магистральных сосудисто-нервных образований.

Таблица 1

Результаты измерений

|

Измерения |

№ препарата |

Средние значения |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|||

|

Расстояние от спиц на уровне линии перелома в зоне межберцового синдесмоза, проведенной перпендикулярно длинной оси ББК, см |

|||||||||||||

|

до передней большеберцовой артерии |

1,2 |

1,1 |

1,3 |

1,0 |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

1,1 |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

1,1 ± 0,2 |

|

|

до малоберцового нерва |

1,9 |

2,1 |

2,0 |

1,8 |

2,3 |

2,1 |

1,7 |

1,8 |

1,9 |

2,2 |

1,8 |

1,9 ± 0,4 |

|

|

Длина МБК от головки до верхушки латеральной лодыжки, см |

41,5 |

40,2 |

42,4 |

41,0 |

41,2 |

42,0 |

41,3 |

41,9 |

40,3 |

42,1 |

41,7 |

41,4 ± 0,5 |

|

|

Расстояние от верхушки латеральной лодыжки, см |

|||||||||||||

|

до сформированной зоны перелома, см |

6,3 |

6,2 |

6,4 |

6,0 |

6,3 |

6,5 |

6,1 |

6,3 |

6,2 |

6,0 |

6,4 |

6,2 ± 0,2 |

|

|

до дистального пучка спиц (1-я ДРС) |

4,5 |

4,1 |

4,4 |

4,2 |

4,0 |

4,2 |

4,3 |

4,4 |

4,0 |

4,5 |

4,1 |

4,2 ± 0,3 |

|

|

до проксимального пучка спиц (4-я ПРС) |

9,4 |

9,0 |

9,1 |

8,9 |

8,7 |

9,0 |

9,2 |

9,1 |

9,3 |

9,1 |

9,3 |

9,1 ± 0,3 |

|

|

Расстояние от спиц на уровне линии, проведенной перпендикулярно длинной оси ББК, см |

|||||||||||||

|

до передней большеберцовой артерии на уровне выхода пучка спиц |

1-я ДРС |

4,8 |

5,0 |

4,9 |

4,7 |

5,1 |

5,0 |

4,9 |

4,7 |

4,8 |

5,1 |

4,9 |

4,9 ± 0,2 |

|

4-я ПРС |

4,7 |

4,8 |

4,6 |

4,6 |

4,9 |

5,1 |

4,8 |

4,8 |

4,6 |

5,0 |

4,6 |

4,7 ± 0,4 |

|

|

до малоберцового нерва на уровне входа пучка спиц |

1-я ДРС |

2,6 |

2,4 |

2,5 |

2,4 |

2,3 |

2,5 |

2,6 |

2,2 |

2,4 |

2,5 |

2,3 |

2,3 ± 0,3 |

|

4-я ПРС |

2,2 |

2,5 |

2,1 |

2,5 |

2,2 |

2,6 |

2,3 |

2,4 |

2,5 |

2,3 |

2,5 |

2,3 ± 0,3 |

|

Примечание : ББК — большеберцовая кость; МБК — малоберцовая кость; ДРС — дистально-расположенная спица; ПРС — проксимально-расположенная спица.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ литературы показал, что метод лечения перелома лодыжек зависит от вида повреждения. Если в результате травмы голеностопный сустав остается стабильным, то консервативные методы лечения дают отличные результаты. Однако, по мнению J.D. Michelson, после выполнения стресс-тестирования даже несмещенных повреждений синдесмоза возникает потребность в их фиксации [24]. Кроме того, иммобилизация при переломовывихах в голеностопном суставе с помощью различных консервативных средств может привести к потере репозиции и осложнениям со стороны мягких тканей. Эти риски можно снизить хирургическим лечением, в том числе с использованием аппаратов внешней фиксации [25, 26]. Однозначным является мнение, что во всех случаях нестабильности в голеностопном суставе следует прибегать к операции. При этом фиксирующие пластины, как наиболее часто применяемый инструмент, целесообразно использовать и при наличии мини фрагментов в зоне перелома [27]. В то же время некоторые авторы для фиксации нестабильных дистальных переломов малоберцовой кости предлагают осуществлять интрамедуллярный остеосинтез [28]. В пользу этого говорит экспериментальное исследование, доказавшее преимущество фиксационных возможностей данной методики по сравнению с традиционной фиксацией пластиной [29].

В последнее время авторы придают особое значение повреждениям межберцового синдесмоза. Так, Ф.Л. Лазко предпочитает применять его динамическую фиксацию и предлагает использовать металлические пуговицы в комбинации с нитью [30]. Ф.А. Гафуров данную методику считает хорошей альтернативой традиционной статической фиксации с помощью позиционного винта [31]. Однако ряд авторов указывает, что динамическая фиксация, несмотря на свою актуальность, является достаточно финансово затратной. Поэтому статические методики по-прежнему остаются важным инструментом в арсенале травматологов и ортопедов [30, 31]. В то же время S.C. Murphy не видит существенной разницы между этими способами, хотя последние могут способствовать развитию послеоперационных осложнений и увеличению частоты повторных операций [32].

Предложенный нами гибридный способ остеосинтеза малоберцовой кости имеет следующую особенность, — места входа и выхода винтов находятся в зоне расположения передней большеберцовой артерии и малоберцового нерва. Именно поэтому мы провели данное исследование, доказавшее безопасность предложенной методики и ряд ее преимуществ по сравнению с традиционным способом остеосинтеза малоберцовой кости в нижней трети.

Таким образом, данный способ остеосинтеза при переломах лодыжек 44С1, 44С2 (по классификации АО) может быть применен в клинической практике. Он обладает простотой исполнения, малотравма-тичностью и металлоемкостью, а также широкой доступностью для оказания медицинской помощи пострадавшим в учреждениях с разной степенью оснащенности, снижая финансовые затраты на лечение данной категории пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный способ гибридного остеосинтеза малоберцовой кости у пострадавших с переломами лодыжек способствует стабильной фиксации отломков в зоне перелома, является безопасным и технически возможным в клинических условиях. Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать разработанный способ к применению в клинической практике.