Экспериментальный инструмент для воспроизведения техники трепанации пазырыкского времени в Горном Алтае

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальное моделирование древних инструментов является одним из эффективных методов обоснования гипотез, касающихся особенностей применения технологий обработки в прошлом. Особое значение оно имеет при реконструкции техники проведения таких медицинских воздействий, как трепанация. Для воссоздания подобной процедуры необходимы два условия. Во-первых, существование специализированных инструментов. Во-вторых, наличие следов трепанационных воздействий, на основе которых возможны определения потенциального инструментария, которым проводилась такая операция. Результаты комплексного изучения серии трепанированных черепов пазырыкского времени из Горного Алтая позволили выдвинуть предположение об использовании в качестве инструментов для трепанации металлических ножей из сплавов цветных металлов (меди, бронзы, латуни). Для подтверждения данной гипотезы был изготовлен экспериментальный нож из латуни, который был успешно использован нейрохирургом А.Л. Кривошапкиным при проведении натурной реконструкции трепанации пазырыкского времени.

Эпоха раннего железа, горный алтай, трепанация, экспериментальная археология, натурная реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14522073

IDR: 14522073 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Экспериментальный инструмент для воспроизведения техники трепанации пазырыкского времени в Горном Алтае

К настоящему времени в отношении проблемы наличия медицинского инструментария скифской эпохи в Южной Сибири сформировались две основные точки зрения. Согласно одной из них, в та-гарском металлическом предметном комплексе можно выделять специализированные медицинские инструменты [Наглер, 2013; Волков, 2013]. Однако автор настоящей публикации придерживается другого мнения. Дело в том, что представленные в упомянутых публикациях «медицинские» инструменты часто не имеют никакого отношения к этой сфере деятельности. Например, втульчатые бронзовые пилы тагарского времени [Наглер, 2013; Волков, 2013] вряд ли могли использоваться как хирургические инструменты, а тем более как трепанационные приспособления. Скорее всего, такой инструмент явно имеет исключительно деревообрабатывающее назначение. Он мог быть предназначен для запиливания пазов с последующей обработкой рубящими или долбящими инструментами. Толщина лезвия тагарских бронзовых и медных пил, качество нанесения зубьев на режущую поверхность, а также относительная мягкость и эластичность бронзо- вого полотна таких пил явно не соответствуют уровню плотности костной ткани. Тем более что зубцы на таких пилах, как правило, выполнены не нарезкой, а насечкой. Кроме того, на предметах из кости эпохи палеометалла Южной Сибири известны лишь эпизодические случаи наличия следов пиления металлическими полотнами. Один из таких уникальных случаев был выявлен автором на косторезной заготовке поселения Томбар эпохи поздней бронзы в отрогах Кузнецкого Алатау [Бородовский, 1997]. Но этот пример является исключением из общей «картины», тем более что на тагарских и пазырыкских костяных и роговых предметах следы пиления пока широко не выявлены. Не менее важно и то, что по данным У.С. Эрдала и О.Д. Эрдала, пиление в сравнении с другими техниками (напр. выскабливанием) не позволяет достичь лучшего заживление костной ткани после трепанации [Чикишева и др., 2014а].

Причиной этого является особое воздействие скобления металлическим лезвием на компактное вещество костной ткани, особым образом закупоривавшее ее поры, чем, видимо, и объяснялось более быстрое ее заживление после процедуры трепанации. В сравнении со скоблением пиление оказывает на плотную костную ткань менее щадящее воздействие, существенно размахряя участок разреза и делая его более доступным для любых негативных воздействий. Лезвия с пилящей («зубчатой») заточкой кроме того наносят наиболее тяжелые повреждения и для мягких тканей, затрудняющие их последующую регенерацию [Ремарк, 2014, с. 107].

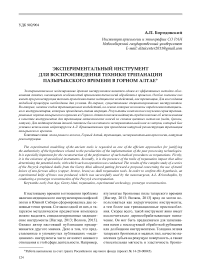

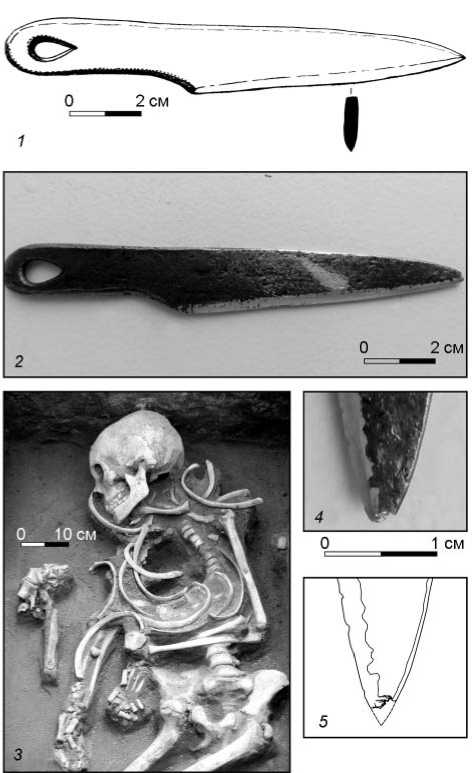

В этой связи предположение группы специалистов (антропологов, археологов, нейрохирургов), исследовавших краниологические материалы эпохи раннего железа (пазырыкская культура) Горного Алтая (Бике III, кург. 3, мужской череп ок. 50–60 лет (раскопки В.Д. Кубарева), Кызыл-Джар IV, кург. 2, женский череп ок. 30 лет, Кызыл-Джар V, кург. 3, мужской череп 40–45 лет (раскопки В.А. Могильникова)) со следами трепанации [Чикишева и др., 2014а, б; Кривошапкин и др., в печати], об использовании для этой операции металлических инструментов из сплавов цветных металлов позволило автору публикации проверить гипотезу о возможности применения для этой операции наиболее распространенного инструмента эпохи ранних кочевников – ножа. Для этого была изготовлена экспериментальная реплика предполагаемого инструмента (см. рисунок , 1, 2 ). Основой для такой работы послужили несколько основополагающих принципов, необходимых и достаточных для производства и использования

Металлический экспериментальный нож для воспроизведения трепанации пазырыкского времени и его прототипы.

1 – экспериментальный нож из латуни перед проведением трепанации (прорисовка); 2 – экспериментальный нож из латуни после проведения трепанации; 3 – образец для изготовления экспериментального ножа из погребения эпохи раннего железного века в Горном Алтае (Чултуков Лог-1); 4, 5 – сработанность кончика лезвия экспериментального ножа после проведения трепанации.

аутентичных предметов: 1) данные источников, допускающие определенную интерпретацию применения определенных средств; 2) определение типа инструментов; 3) осведомленность о всех аспектах техники применения и способов обработки выбранных инструментов в рамках определенного периода и конкретного региона; 4) соблюдение основных требований к качеству материала при изготовлении аутентичных инструментов; 5) возможность точного воспроизведения техники обработки в ходе реконструкции исходя из функциональной морфологии аутентичных инструментов и соответствия их профессиональным навыкам экспериментатора; 6) знание основных правил и техники обработки выбранными орудиями и максимального их соответствия конечным целям деятельности; 7) подготовка экспериментальных инструментов для использования; 8) создание серии эталонов, необходимых для поэтапной фиксации сработанности использованных аутентичных инструментов; 9) сравнение полученных результатов сработанности, разрушения рабочих кромок у экспериментальных близких типов и подлинных инструментов; 10) выявление общих культурнотехнологических условий преимущественного применения использованных аутентичных инструментов.

Материалом для экспериментального ножа стал латунный сплав (медь, олово, цинк). Такой выбор был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, предварительное использование для экспериментальной трепанации подлинного тагарского ножа продемонстрировало недостаточную твердость его лезвия, что привело к его значительной деформации в ходе операции. Во-вторых, латунные сплавы являются одними из наиболее прочных и до сих пор используется при производстве различной оснастки и инструментов. В-третьих, рентген-флуоресцентным анализом выявлено присутствие цинка на участках костной ткани трепанированных черепов пазырыкского времени Горного Алтая.

Следует отметить, что естественное содержание цинка в организме человека составляет 1,5–3,0 гр. (у женщин 1,5 гр., у мужчин 2,5–3,0 гр.), из них 60 % в костной и мышечной тканях. Цинк способствует поддержанию целостности зубов, он находится в структуре и ферментах костной ткани. Суточная норма потребления цинка составляет 15–25 мгр. Доза цинка свыше 200 мгр является рвотным средством. Причиной избытка цинка в организме может быть результат контактов с соединениями этого металла в производственном процессе или его непосредственное воздействие на костную ткань. В этой связи особое внимание следует обратить на содержание цинка на трепанированных костях женского скелета из Кызыл-Джара IV (кург. 2).

Говоря об инструментах (ножах), использующихся при трепанации, следует обратить внимание на то, что такие изделия происходят с территорий, входящих в ареал основных косторезных производственных центров эпохи раннего железа Южной Сибири. Одним из них является Алтайский косторезный центр скифского времени [Бо-родовский, 2007]. Судя по объемам и разнообразию косторезной продукции, он был значительно мощнее, чем Минусинский косторезный центр, 126

на территории которого производилось большинство бронзовых предметов скифской эпохи Южной Сибири.

Не менее важно и то, что факты выявления совершенных прецедентов трепанации на юге Западной Сибири территориально совпадают с достаточно широким распространением скальпирования [Бородовский, Табарев, 2005; Бородовский и др., 2010], как одной из предварительных операций для трепанации.

Изношенность рабочей кромки экспериментального ножа, использованного при трепанации А.Л. Кривошапкиным, в основном «концентрируется» на кончике лезвия (см. рисунок , 2, 4, 5 ). Именно эта часть ножей наиболее часто разрушалась при их интенсивном использовании. Так, например, среди сотни захоронений пазырыкского времени курганной группы Чултуков Лог-1 (где широко представлены прототипы экспериментального ножа) у значительной части ножей из сплава цветных металлов обломаны окончания лезвия.

В целом, по нашему мнению, более корректно говорить о предметах с потенциалом медицинского использования, а не о специализированных медицинских инструментах скифского времени Южной Сибири. В рамках такого обсуждения проблемы следует обратить внимание и на то, что сама специализация, например косторезного производства, находилась в эпоху палеометалла в Сибири далеко не на самой завершающей стадии [Бо-родовский, 2013]. Прежде всего это проявлялось в отсутствии специализированных косторезных инструментов. Случаи их находок крайне редки для юга Западной Сибири [Бородовский, 1997]. Поэтому с бульшей вероятностью можно утверждать, что инструменты эпохи раннего железа имели универсальное предназначение, не исключающее их использование в медицинских целях.

Список литературы Экспериментальный инструмент для воспроизведения техники трепанации пазырыкского времени в Горном Алтае

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. -первая половина I тыс. н.э.). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. -224 с.

- Бородовский А.П. Древний резной рог Южной Сибири. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -180 с.

- Бородовский А.П. Проблемы реконструкции специализации производств по обработке органических материалов на Юге Западной Сибири в эпоху палеометалла//Вестн. Томск. гос. ун-та. История. -2013. -№ 3. -С. 18-23.

- Бородовский А.П., Зубова А.В., Поздняков Д.В., Табарев А.В., Черемисин Д.В. Археология наси лия. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2010. -110 с.

- Бородовский А.П., Табарев А.В. Скальпирование в Северной Америке и Западной Сибири по данным археологии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2005. -№ 1. -С. 87-96.

- Волков П.В. Хирургические инструменты эпохи раннего железа в Сибири//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 195-197.

- Кривошапкин А. Л., Чикишева Т. А., Зубова А.В., Курбатов В.П. К вопросу об истории нейрохирургии: трепанации у населения горного Алтая V-III вв. до н.э.//Нейрохирургический журнал (в печати).

- Наглер А. О наличии медицинских инструментов у населения Евразии в эпоху раннего железа (к поста новке проблемы)//Фундаментальные проблемы археологии и этнографии Евразии: к 70-летию академика А.П. Деревянко. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -С. 337-351.

- Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. -М.: АСТ, 2014. -272 с.

- Чикишева Т. А., Волков П.В., Кривошапкин А. Л., Титов А.Т., Курбатов В.П., Зубова А.В., Бородовский А.П. Технологии древних хирургов скифского времени: прижизненные трепанации у ранних кочевников горного Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014а (в печати).

- Чикишева Т. А., Зубова А.И., Кривошапкин А. Л., Курбатов В.П., Волков П.В., Титов А.Т. Комплексное исследование трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014б. -№ 1. -С. 130-141.