Экспертиза и оценка рисков инновационных проектов

Автор: Димитров И.Л.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5 (5), 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140104787

IDR: 140104787

Текст статьи Экспертиза и оценка рисков инновационных проектов

Инновационные проекты относятся к наиболее подверженному рискам сегменту проектной деятельности, в связи, с чем анализ и оценка рисков инновационных проектов является весьма актуальной.

Под риском следует понимать событие, которое может произойти из-за того, что есть некое уязвимое или слабое место, в случае возникновения которого может произойти отклонение фактического состояния от планируемого.

Другими словами, риск – это вероятность получения положительного или отрицательного проектного результата в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.

Для того, что бы выявить и оценить основные риски, связанные с созданием и продвижением инновации нам следует рассмотреть следующие понятия:

-

1. Объект риска – то, на что воздействует субъект при принятии того или иного решения;

-

2. Субъект риска – лицо, занимающееся управлением риском;

-

3. Уровень риска – отношение величины убытков или прибыли к затратам на реализацию решения;

-

4. Анализ риска – разделение структуры объекта на элементы, выявление различных связей между ними с целью определения источников, факторов и причин возникновения риска, сравнение возможных потерь и выгод;

-

5. Оценка риска – цепь процедур анализа риска, обнаружение источников его возникновения, определение масштабов последствий и определения ролей источников риска.

Для наиболее продуктивного и систематизированного управления рисками инновационного проекта необходимо разработать так называемый «профиль рисков», которые могут возникнуть в процессе его реализации.

Профиль рисков – это документ, в котором отражаются все риски, с которыми есть вероятность столкнуться.

Полноценное управление рисками возможно только тогда, когда мы выявили и управляем одновременно всеми ими. Управляя одним риском, мы не можем быть уверенными в том, что не реализуется другой, неуправляемый риск. Несмотря на то, что нет никакой гарантии в том, что, определив все риски, мы избежим их реализации, однако очевидно: чем больше рисков мы определим, тем больше мы себя обезопасим. Разработка профиля рисков позволит нам учесть все нюансы, увидеть всю картину в целом.

Для того чтобы определить все риски удобно использовать существующие классификации. Стандартные классификации рисков представляют собой стандартный набор групп рисковых событий, это основа разработки профиля рисков, необходимая для их полной идентификации.

Классификация Кейнса

Риски начали активно изучать в 20-х годах XIX века. Одним из первых классификацию рисков предложил Джон Кейнс:

-

• Предпринимательский риск – риск неполучения прибыли от вложенных средств;

-

• Риск «заимодавца» - риск того, что кредит не будет возвращен; включает в себя уклонение от возврата кредита и недостаточность его обеспечения;

-

• Риск изменения ценности денежной единицы – вероятность изменения курса национальной валюты, что может привести к потерям вложенных в проект средств.

Согласно классификации рисков, предложенной представителями банковского сообщества (Базельским комитетом по банковскому надзору) все риски можно поделить на три большие группы:

-

• Рыночный риск;

-

• Кредитный риск;

-

• Операционный риск.

Рыночные риски – события связанные с изменением спроса на услуги и товары, предлагаемые организацией.

Источником данного риска организации является зависимость компании от рынка, то есть от того, насколько ее услуги удовлетворяют потребности клиентов и насколько эти потребности обеспечены ресурсами компании. Подобные риски реализуются при исчезновении одного из следующих факторов:

-

1. Потребность клиентов в услугах компании;

-

2. Возможность клиентов платить за удовлетворение этих потребностей;

-

3. Возможность компании соответствовать требованиям клиентов Рыночный риск – это риск того, что ценность инвестиций (или активов) уменьшится из-за изменения рыночных факторов.

Риски, которые можно отнести к классу рыночных:

-

1. Риск изменения процентной ставки;

-

2. Риск изменения стоимости акций;

-

3. Валютный риск;

-

4. Риск изменения стоимости материальных ценностей.

Кредитный риск – это риск потерь, возникающих из-за того, что наши контрагенты не выполняют свои кредитные обязательства

Операционные, или «ежедневные» риски – это риски, которые могут возникнуть в результате:

-

1. Не достаточно продуманных или необоснованных организационных процессов или технологий предусмотренных проектом;

-

2. Сбоев, которые могу возникнуть в процессе;

-

3. Препятствий и неполадок, возникающих в большинстве случаев из-за ошибок людей и систем;

-

4. Различных внешних событий;

Стратегические, репутационные риски и риски ликвидности - это события, которые можно отнести к реализовавшимся стратегическим рискам включают в себя любого типа ошибки, допущенные при принятии решений о стратегии развития организации:

-

• Ошибки при позиционировании;

-

• Ошибки при оценке конкурентных преимуществ;

-

• Ошибки при оценке стратегий развития конкурентов и т.д.

Риск ликвидности реализуется, когда мы хотим продать какой-либо актив на рынке, но не можем сделать этого, поскольку никто его не покупает, вследствие чего организация оказывается неспособной исполнить свои обязательства.

Репутационные риски, или риски потери деловой репутации связан с ухудшением общественного мнения.

Правовой риск – риск возникновения потерь по причине:

-

1. Несоблюдения организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

-

2. Возникновения правовых ошибок при осуществлении деятельности;

-

3. Вероятности присутствия противоречивости или недостаточности правовых норм регулирующих некоторые вопросы инновационной деятельности в законодательстве;

-

4. Нарушений нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров привлеченными к проекту лицами.

Два риска, которые по отдельности не оказывают большого влияния на бизнес но, при одновременном наступлении они могут привести к значительному ущербу. Такие риски называют взаимно усиливающими. Бывают риски, которые при одновременном наступлении друг друга не усиливают. В результате мы получим просто сумму ущерба от наступления этих рисков. Такие риски называют «складывающимися», или аддитивными.

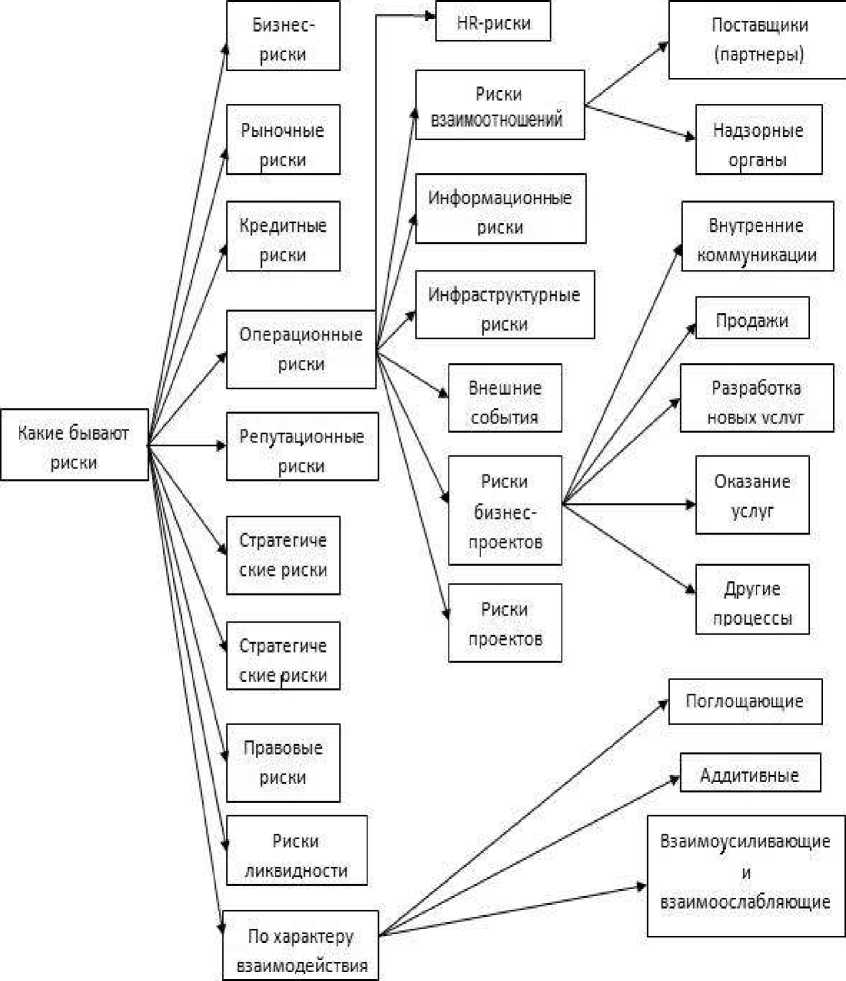

На основе приведенных классификаций мы можем создать довольно полную схему рисковых событий:

Рис.1 Классификация рисков

Естественно данная классификация может быть более обширной, все это зависит от того, на что именно нацелен наш инновационный проект. Перечень рисков для дальнейшей их оценки и экспертизы должен учитывать все присущие непосредственно данному проекту факторы и элементы.

Для того чтобы уровень риска инновационного проекта был наглядным лицу, принимающему решения, следует провести его количественную оценку.

Для начала следует установить зависимости между всеми возможными факторами и уровнем риска, которые могут быть:

1) Прямо пропорциональными,

2) Обратно пропорциональными.

В первом случае с увеличением количества влияющих внешних и внутренних факторов риск выполнения проекта растет.

Во втором случае риск выполнения проекта растет, наоборот, с уменьшением всех возможных влияющих факторов.

Далее необходимо:

-

1. Провести отбор внешних и внутренних факторов охватывающих макросреду, близлежащую инфраструктуру, а так же микросреду организации;

-

2. Обеспечить постоянный мониторинг данных факторов;

-

3. Распределить данные факторы по принципу «наиболее важный – наименее важный»;

-

4. Выявить зависимость между факторами риска и его уровнем.

При разработке профиля рисков любого инновационного проекта выявляется множество самых разных рисков. Причем совсем не исключено, что все они покажутся одинаково важными.

Для определения приоритетности действий необходимо научиться определять тяжесть, или критичность рисков. Для этого необходимо уметь оценивать и сравнивать их между собой.

Чтобы определить критичность рисков, нужно понять на какие показатели успеха инновационного проекта эти риски могут повлиять.

Определив категории и шкалу успеха проекта можно понять, какие последствия реализации рисков будут для нас наиболее критичными в каждой из них. Опасные риски, когда реализуются, приводят к последствиям, которых мы больше всего не хотим. Менее опасные риски приводят к последствиям, которых мы не хотим в меньшей степени.

После того, как мы выявили категории рисков и примерные последствия реализации того или иного риска, мы можем объединить оценки по всем этим категориям и получить алгоритм определения критичности рисков по трем уровням:

-

1. Тяжелые риски;

-

2. Средние риски;

-

3. Небольшие риски.

При определении наиболее опасных рисков следует учитывать такой фактор, как вероятность, т.е. степень неопределенности наступления рискового события.

Существует множество методов количественной оценки рисков, которые необходимы для:

-

• Определения «количества» или «опасности», «тяжести» какого-то одного риска. Это необходимо, чтобы понять, какой риск в тот или иной момент времени является наиболее приоритетным (опасным), с каким риском нужно начинать работать прямо сейчас.

-

• Определения совокупного влияния всех рисков проекта и оценки того, какой суммой денег мы рискуем, сколько и с какой вероятностью мы можем потерять в определенный промежуток времени.

С математической точки зрения количество риска – не что иное, как определение математического ожидания случайной величины «риск». Но, для наглядности влияние риска можно оценить, например, в деньгах.

Количество риска – параметр, с помощью которого мы можем сравнить два риска с учетом вероятностей и определить наиболее тяжелые риски.

Предположительно оценить возможный ущерб и вероятность реализации рискового события можно следующими способами:

-

1. Собрать и оценить статистику;

-

2. Собрать и оценить экспертные оценки, т.е. неформализованные статистические данные, которыми владеют люди, компетентные в той области, риски которой мы рассматриваем. Наша задача получить максимум информации о том, какие риски реализовывались ранее, что может случиться, и если может, то с какой вероятностью, и какое влияние тот или иной риск будет иметь;

-

3. Провести стресс-тестирование, в результате проведения которого мы сможет ответить на вопрос «сколько мы потеряем при самом плохом развитии событий?». Проводить стрессовое тестирование лучше всего в формате «мозгового штурма». Такой формат стимулирует коллегиальный анализ рисков.

Итак, подведем итоги. Что же необходимо для того, чтобы наиболее полно оценить риски которым может подвергнуться наш инновационный проект:

-

• Для того чтобы понять с какими рисками начинать работать в первую очередь, их нужно оценить и сравнить между собой.

-

• Следует определить категории и «шкалу успеха» проекта для того, чтобы выяснить, какие риски наиболее критичны.

-

• По каждой «категории успеха» нужно определить, каким должно быть влияние риска, чтобы считать его тяжелым, средним и незначительным.

-

• На базе разработанного профиля рисков определите, к каким последствиям приведет каждый риск. Сравнив последствия со шкалой успеха, вы узнаете, к какой категории отнести тот или иной риск.

-

• Соберите максимум информации о рисках, оцените статистику, опросите компетентных людей. Узнайте, где, когда и как часто подобные риски реализовывались у коллег.

-

• Постарайтесь определить вероятности наступления рисковых событий; а затем в каждой группе взвесьте риски по вероятности – определите количество риска и сравните риски между собой.

-

• Количественно оценивая вероятность, помните, что если ее определить неправильно, то это может привести к тому, что тяжелый риск попадет в группу средних. При управлении ежедневными рисками определение вероятности чаще всего используют для отсечения невероятных событий.

-

• Знание сценариев наиболее неблагоприятного развития событий очень помогает, потому что можно своевременно подготовиться к нему. Поэтому имеет смысл проводить стрессовые тестирования.