Экспертная система для комплексной оценки реабилитационного статуса пациентов после операций на крупных суставах

Автор: Сафина А.Г., Коваленко Н.А., Шемуратов Ф.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основании существующих и авторских критериев, характеризующих реабилитационный статус лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, создана экспертная система, предназначенная для прогнозирования восстановления двигательной активности в процессе реабилитационных мероприятий. В качестве прообраза экспертной системы выступает пользовательская компьютерная программа "Диагностический центр", которая объединяет опыт экспертов (травматолога, реабилитолога, невропатолога, физиотерапевта, психолога, кондуктивного педагога) и принимает решение относительно обрабатываемой функции. Оболочки программы содержат механизмы для добавления информации о пациенте в базу данных. Эффективность программы испытана в процессе реабилитационного сопровождения 266 пациентов с поражениями тазобедренного сустава в трёх клиниках г. Набережные Челны. Полученные программой параметры статистической обработки данных являются исходным материалом при расширении базы данных с целью преобразования программы в полноценную экспертную систему. Её создание особенно актуально сегодня - в период интенсивного развития страховой медицины.

Крупные суставы, эндопротезирование, реабилитация, реабилитационный статус, пользовательская программа, база данных, встроенные средства, эксперт, экспертная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14263719

IDR: 14263719 | УДК: 616.7

Текст научной статьи Экспертная система для комплексной оценки реабилитационного статуса пациентов после операций на крупных суставах

Целью настоящего исследования являлось изучение критериев, характеризующих реабилитационный потенциал лиц с поражениями ОДА и создание экспертной системы, прогнозирующей восстановление двигательной активности.

Материалы и методы исследования. Наблюдения проводились на базе Тукаевской Центральной Республиканской больницы и хозрасчетного стационара Набережночелнинской городской больницы № 6, а также в поликлинике № 10 г. Набережные Челны. Обследовано 266 пациентов с поражениями ОДА. Возраст пациентов от 31 до 88 лет, мужчин – 96, женщин – 170.

Результаты исследования и их обсуждение. В своей работе мы придерживались плана обследования лиц с поражениями ОДА, в основу которого положены стадии реабилитации, выделенные Р. Беллманом [2] в соответствии с системно-кибернетической сущностью стадии афферентного синтеза, формирования действий и оценки достигнутого результата по П. К. Анохину. При этом акцентировалось внимание на анализе показателей клинического статуса, так как методы психологической адаптации и функциональной диагностики освещены достаточно подробно.

В соответствии с планом обследования, предложенным К. П. Романовым [4], у каждого обследованного определялись: активность в повседневной деятельности; степень тяжести анатомо-функциональных нарушений в пораженных суставах и количество вовлеченных или участвующих в формировании порочного двигательного стереотипа конечностей сегментов; взаимоо-тягощающее влияние сопутствующих патологических факторов; сохранность основных функций конечностей; особенности компенсаторно-приспособительных процессов, развивающихся при двигательной недоста- точности конечностей; коэффициент динамики восстановления двигательной активности суставов.

Анализ данных наблюдений, проведенный нами у всех обследованных, позволил считать, что для определения локальной анатомо-функциональной недостаточности сустава необходима комплексная оценка параметров, важнейшими из которых являются следующие: амплитуда движения, дефицит мышечной функции и характер контрактуры [5].

Анализ сложного акта движения невозможен без системного подхода, что подразумевает исследование не только отдельных элементов, но и их взаимоотношений, то есть морфологической и функциональной организации ОДА в целом. Использование в медицине методов системного анализа исключительно благоприятное, учитывая, что организм представляет собой систему не менее сложную, чем системы, изучаемые в социологии, экологии и эконометрии, где эти методы применяются особенно успешно [1, 2, 3].

Одной из разновидностей систем являются экспертные системы (ЭС). Они представляют собой попытку создания человеко-машинных комплексов для решения слабоформализуемых задач или задач, не имеющих алгоритмического решения. В работе [3] под ЭС понимается «воплощение в ЭВМ компонента опыта эксперта, основанного на знании, в такой форме, что

Пациент

I J J I Г

|

Карта антропометрических исследований |

Карта гониометрических исследований |

Карта динамометрических исследований |

Класс контрактуры |

Сохранность основных функций конечности |

Рис 1. Блок-схема программы «Диагностический Центр»

машина может дать интеллектуальный совет или принять интеллектуальное решение относительно обрабатываемой функции». Предметом теории ЭС служат методы и приемы конструирования систем, компетентных в узкоспециальной области. Эта компетентность состоит из знания конкретной области, понимания задач этой области и умения решать такие задачи. Оболочки ЭС должны содержать механизм для добавления и обновления информации в базе данных. Разработанная нами пользовательская программа «Диагностический Центр» (“ДЦ”) [5], блок-схема которой изображена на рисунке 1, содержит подобный механизм для добавления информации в базе данных практически для неограниченного количества пациентов. В роли фактографических знаний выступают итоговые таблицы, состоящие из данных обследования большого числа пациентов с повреждениями ОДА на этапах реабилитации. Программа обеспечивает возможность постепенного наращивания системы. База данных расширяется и корректируется.

В конечном итоге созданная нами программа “ДЦ” (с перспективой перерастания ее в ЭС) для данной категории лиц позволяет более точно оценивать реабилитационный статус.

По каждому виду движения для данного сустава, определяемому по международной методике SFTR [4], вводятся следующие характеристики:

MAX – амплитуда движения по стандартам; ISPOZ – величина исходной позиции; PASDV – пассивная амплитуда движения; AKTDV – активная амплитуда движения.

По этим данным вычисляются фактические амплитуды пассивного и активного движений:

AMPAS=PASDV-ISPOZ; AMAKT=AKTDV-ISPOZ.

Затем определяются относительные амплитуды пассивного и активного движений:

OAMPAS = AMPAS/MAX; OAMAKT = AMAKT/MAX.

Подвижность в суставе оценивается по объему относительных амплитуд движений в данном суставе и характеру распределения ограничения подвижности по различным направлениям движения.

Для пассивных движений рассчитывается подвижность в суставе по следующей формуле:

PPAS =V [MINPAS*(VPAS/k)**1/n], где MINPAS – минимальная относительная амплитуда в суставе;

-

n – число плоскостей движения в суставе;

-

k – коэффициент, учитывающий число возможных движений в суставе;

VPAS – объем относительных движений в суставе.

Для активных движений рассчитывается подвижность в суст аве по аналогичной фор муле:

PAKT = л/ [MINAKT*(VAKT/k)**1/n], где все величины определяются так же, как и в предыдущем случае.

Далее, используя ранговый подход (6 рангов), определяется степень подвижности в суставе (табл.1).

Таблица 1

Степень подвижности в суставе при пассивных движениях

|

PPAS |

0,0 ÷ 0,1 |

0,1 ÷ 0,3 |

0,3 ÷ 0,5 |

0,5 ÷ 0,7 |

0,7 ÷ 0,9 |

› 0,9 |

|

PAS |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Аналогично строится таблица для активного движения (табл. 2).

Таблица 2

Степень подвижности в суставе при активных движениях

|

PAKT |

0,0 до 0,1 |

0,1÷0,3 |

0,3÷0,5 |

0,5 ÷ 0,7 |

0,7 ÷ 0,9 |

› 0,9 |

|

AKT |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

После этого определяется коэффициент динамики восстановления двигательной активности для сустава как отношение подвижности в суставе после лечения к подвижности в суставе до лечения:

KDPAS = PPASK / PPAS; KDAKT = PAKTK / PAKT, где PPASK и PAKTK – подвижности в суставе после лечения для пассивных и активных движений соответственно.

Дефицит мышечной функции М определятся по уровню статической и динамической работоспособности мышц, участвующих в работе сустава, и по результатам мануально-мышечного тестирования. Для этого вводится 6 классов дефицита мышечной функции – от 0 до 5 [5].

Для характеристики контрактуры Н вводились 7 классов [5], характеризующих контрактуру в зависимости от первично пораженной ткани.

Степень тяжести контрактуры характеризуется параметрами PAS, AKT, H и М, однако они намеренно не объединяются нами в одну характеристику, чтобы в дальнейшем (в ходе статистических расчетов) можно было определять степень влияния каждого параметра на восстановление функции конечности. Функциональные нарушения одинаково или различно выражены для отдельных форм контрактур. Сочетание их составляет основную характеристику клинических форм контрактур по степени тяжести с физиологической точки зрения.

Сохранность основных функций конечности оценивается нами коэффициентом сохранности, под которым понимается среднеарифметическое значение оценок чувствительности конечности, координации и кистевого хвата. При оценке сохранности основных функций конечности учитываются введенные нами коэффициенты: КПП (0-5) – оценка выраженности компенсаторно-приспособительных процессов; Д (0 или 1) – доминантность пораженной конечности; ПФ (0-5) – оценка сопутствующих контрактуре патологических факторов; N – число вовлеченных в патологический сиптомокомплекс двигательных сегментов (функ- циональных звеньев «сустав – смежные анатомические сегменты»).

В итоге полученные данные используются для заполнения соответствующей карты, оценивающей реабилитационный статус пациента на основании параметров его предыдущих карт. При этом автоматически вычисляются необходимые параметры. Собрав информацию по достаточному числу пациентов, проводится статистический анализ с целью определения эффективности реабилитационного лечения и влияния различных факторов на процесс восстановления нарушенных функций. Проводится статистическая обработка выборок для указанных параметров с целью вычисления их статистических характеристик – математического ожидания, стандартного отклонения, доверительных интервалов.

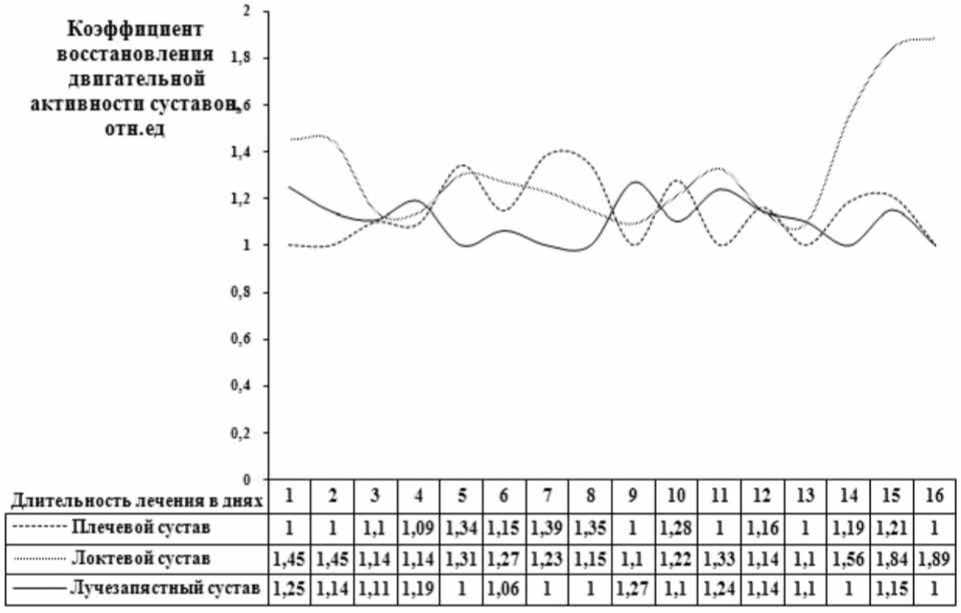

Программа «ДЦ» позволяет выделять из общей итоговой таблицы самые разнообразные выборки параметров и многопланово их анализировать. Кроме того, встроенные средства программы позволяют проводить следующие виды статистической обработки: дисперсионный анализ, корреляционный анализ, ковариационный анализ, описательную статистику, широко представлены возможности построения графиков, диаграмм, гистограмм [2]. В качестве примера на рисунке 2 отображена динамика восстановления двигательной активности суставов.

Результаты нашего исследования реабилитационного статуса пациентов позволяют сделать вывод: основными параметрами, характеризующими восстановление локомоторных функций поврежденных конечностей являются коэффициенты KDPAS и KDАКТ. Полученные программой параметры статистической обработки могут служить исходной базой для дальнейшей обработки более объемных выборок с целью преобразования разработанной нами программы в полноценную экспертную систему.

Заключение. Увеличение количества лиц с поражениями крупных суставов определило ортопедотравматологическую специализацию создаваемых в последние годы реабилитационных центров. Общим клиническим признаком пациентов данного профиля является нарушение статодинамических функций различной степени тяжести. Существующие методы оценки нарушений функционального состояния ОДА дают, в основном, локальный анализ и не позволяют судить о степени реабилитационной сложности пациента, прогнозировать эффективность их восстановления и определять особенности реабилитационного статуса внутри одной нозологической формы со сходными клиническими проявлениями. В связи с этим в составлении программы медико-социальной реабилитации имеет место некоторая стереотипность. Нередки также случаи гиперболизации оценки нарушенных функций,

Рис. 2. Динамика восстановления двигательной активности верхних конечностей

Примечание. По оси абсцисс – продолжительность лечения в днях, по оси ординат – коэффициент восстановления двигательной активности. Внизу – числовые данные коэффициента для плечевого, локтевого и лучезапястного суставов.

что приводит к необоснованно длительной потере трудоспособности. Не выявлены интегральные методы оценки нарушений подвижности суставов. Являются спорными методы определения тяжести контрактур, удельный вес которых достаточно высок (около 50%).

Комплексный подход к оценке локомоторной функции пораженной конечности и определение реабилитационной сложности пациента с использованием программы «Диагностический Центр» – прообраза экспертной системы – позволяет точно оценить реабилитационный статус пациентов травматологического профиля. Кроме того, применение математическо-статистического подхода особенно актуально сегодня – в период перехода к страховой медицине и самофинансированию лечебных учреждений.