Экспертный образ гражданского общества в России

Автор: Уханова Юлия Викторовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Гражданское общество играет все более важную роль в вопросах социально-экономического развития по всему миру. В настоящей статье предпринята попытка выявить условия функционирования гражданского общества в России и прогнозировать его развитие в ближайшее будущее. Эмпирической базой исследования послужили результаты экспертного опроса, организованного ВолНЦ РАН в феврале-марте 2018 г. Методически работа построена на двух принципах: во-первых, в основе процесса прогнозирования лежит процедура экспертного оценивания текущих условий, вероятности и предпочтительности возможных изменений состояния гражданского общества. Во-вторых, анализ проводится в результате интеграции оценок экспертов, представляющих различные общественно-политические сферы (органы власти, бизнес, третий сектор, наука, СМИ). В ходе выполнения исследования в целом выявлена высокая степень дифференциации мнений экспертов по поводу всех затрагиваемых аспектов функционирования гражданского общества, что, с одной стороны, может объясняться разницей в идеологических взглядах экспертного сообщества, с другой - свидетельствует о крайне неопределенных и противоречивых текущем состоянии исследуемой сферы и ее перспективах. На основе экспертного метода сформирован образ гражданского общества в России с учетом социального контекста его функционирования и перспектив развития в ближайшие пять лет. Получен вывод о том, что текущая и вероятная ситуации, а также условия для достижения предпочтительной ситуации в гражданской сфере во многом определяются высоким уровнем влияния государства. Вместе с тем предпочтительные изменения состояния гражданского общества в стране эксперты связывают с ростом конструктивной самоорганизации населения. Следовательно, представления экспертов о вероятных и желательных направлениях развития гражданского общества не совпадают. Обосновано, что перспективным для России является партнерский путь развития гражданского общества, который характеризуется высоким уровнем гражданского участия и существенной поддержкой со стороны государства. Полученные результаты могут представлять интерес для специалистов, ведущих научные исследования по проблеме гражданского общества, и представителей органов государственного управления и общественности.

Гражданское общество, гражданское участие, социальное прогнозирование, экспертные оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/147224934

IDR: 147224934 | УДК: 316.4 | DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.13

Текст научной статьи Экспертный образ гражданского общества в России

В современном мировом сообществе происходит демократизация всех областей общественной жизни: политической, экономической и социальной. Одной из важных форм управления становится развитие институтов гражданского общества, вовлечение населения в решение проблем местного, регионального и федерального уровней [1, с. 7]. В последнее время в российском общественном и научном дискурсах все больше внимания уделяется возрастающему значению гражданского общества в стране. Между тем для того, чтобы оно превратилось в заметный фактор развития, необходимо четкое понимание его целей и перспектив.

Прогнозирование перспектив развития, в том числе и гражданского общества, актуализируется в России в связи с выборами главы государства и, соответственно, новым политическим сезоном, с которым, возможно, начнутся фундаментальные изменения, затрагивающие большинство сфер жизни общества. Новый цикл всегда означает неопределенность, что, безусловно, повышает интерес к прогнозу. По определению, данному Э. Янчем, прогноз («forecast») – вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности [2, с. 19]. Интерес к социальному прогнозированию проявляется не только в любопытстве к будущему, но и в стремлении повлиять на него в желательном направлении [3]. Следовательно, значимость оценки перспектив развития гражданского общества состоит не столько в том, что она позволяет предвидеть, а сколько в том, что полученные результаты дают возможность разработать целенаправленные, научно обоснованные действия.

В тех случаях, когда объект настолько сложен и непредсказуем, что аналитически учесть влияние многих факторов практически нельзя, обоснованной является методика, ориентированная на социологический инструментарий – анкетирование (опрос, интервьюирование)

населения и экспертов. Особенно большую роль играет метод экспертных оценок (опросы населения в практике прогнозирования применяются редко): полученные индивидуальные и коллективные экспертные оценки используют как конечные прогнозы или в качестве исходных данных в комплексных системах прогнозирования [4, с. 20].

Оценка и прогнозирование перспектив развития общественной сферы на основе использования опыта и интуиции специалистов привлекает пристальное внимание западных исследователей. Получивший широкую известность в середине 1960-х гг. метод экспертных оценок был описан О. Хелмером и его коллегами, которые предприняли попытку при проведении экспертного опроса избежать вмешательства психологических факторов посредством анонимности и вместе с тем группового характера ответа [5; 6]. Значителен также вклад зарубежных ученых в изучение субъективности экспертных оценок и субъективной вероятности прогноза [7; 8; 9]. Социологические исследования, основанные на методе экспертных оценок, получают развитие и в современный период. В частности, Фрэнсис Ли и Стив Пай в 2017 г. осуществили проект по выявлению социальнополитических и технологических перспектив достижения целевых показателей Великобритании в 2050 г. на основе полуструктурированных интервью с экспертами из правительства, промышленности, научных кругов и гражданского общества [10].

В России большой вклад в исследование проблемы социального прогнозирования на базе экспертных оценок внесли сотрудники Института социологии (сектор социального прогнозирования) и исследовательской группы ЦИРКОН, которыми в 1991–1995 гг. был реализован крупный научный проект «Россия: перспективы процесса трансформации» [11]. В итоге перспективность рассматриваемого ме- тода подтвердилась – в начале 1993 г. наиболее вероятными событиями экспертами были названы смена правительства, проведение внеочередных выборов и принятие новой конституции.

В дальнейшем данный метод использовался в рамках экспертного сценарно-прогностического мониторинга «Россия 2020. Стратегия перехода», выполненного под руководством М.К. Горшкова. В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу об эффективности подобной методики для определения типовых представлений интеллектуального сообщества о будущем страны. В целом авторы отметили, что «вероятное будущее российского общества в тумане» [12, с. 345–346].

Не осталась без внимания российских ученых и проблема экспертного прогнозирования пространства гражданского общества. В 2009 г. исследовательской группой ЦИРКОН был реализован экспертно-аналитический проект «Краткосрочное сценарное прогнозирование развития гражданского общества в России». Основными результатами исследования стало определение ведущих тенденций в общественной сфере: ослабление финансирования организаций гражданского общества со стороны государства и бизнеса, усиление государственного контроля над гражданскими организациями, рост неформальной социальной активности граждан, что во многом и наблюдается в последнее время [13].

Как резюмировали исследователи, прогнозирование развития гражданского общества затруднено рядом методологических сложностей. Во-первых, важно учитывать, что работа гражданского сектора во многом зависит от протекающих макропроцессов. В частности, международные социологические исследования показывают зависимость гражданской активности от проводимой государственной политики, уровня демократического и экономического развития, эффективности правительственных структур, уровня коррупции, уровня расходов на социальные услуги, ценностных ориентаций в обществе и т.д. [14]. Вместе с тем, как нам представляется, обоснованных гипотез о характере влияния этих условий на развитие гражданского общества в настоящее время крайне мало.

Во-вторых, проблемы в прогнозировании создаются различиями в понимании самого существа гражданского общества [13, с. 145]. В связи с вышесказанным для научного анализа перспектив развития гражданского общества обоснованной, на наш взгляд, является методика, ориентированная на использование экспертных знаний.

Предмет настоящего исследования – состояние и перспективы развития гражданского общества в экспертных оценках. Мы придерживаемся определения, предложенного Всемирным альянсом в рамках исследовательского проекта по комплексной оценке состояния гражданского общества «Индекс гражданского общества – CIVICUS» (the Civil SocietyIndex, CSI), согласно которому под «гражданским обществом» понимается арена за пределами семьи, государства и рынка, создаваемая индивидуальными и коллективными действиями, а также организациями и учреждениями для продвижения общих интересов [15, с. 7].

Целью работы является составление экспертного образа гражданского общества с учетом текущих условий, вероятных и предпочтительных изменений в среднесрочный период (5 лет).

Достижение цели предполагает последовательное решение ряда задач:

-

1. Рассмотреть социальный контекст функционирования гражданского общества в стране, в том числе вызовы для развития этой сферы, определить значимых активных субъектов гражданского общества.

-

2. Выявить вероятную ситуацию развития гражданского общества, в том числе наиболее вероятные действия ключевых субъектов.

-

3. Определить предпочтительную ситуацию развития гражданского общества и необходимые условия для ее достижения.

Методология и методика исследования

В настоящей работе используется инструментарий экспертного сценарно-прогностического мониторинга «Россия 2020. Стратегия перехода», выполненного Институтом социологии РАН совместно c исследовательской группой ЦИРКОН в июле – октябре 2015 года. За основу берется набор суждений, разработанный в рамках указанного проекта, о текущем состоянии различных сторон российского общества, а также его вероятном и желательном развитии (120 высказываний), которые были преобразованы в форму анкетных вопросов. При анализе гражданского общества были отобраны 57 суждений, затрагивающих общественную сферу.

Таким образом, методически работа опирается на два ключевых принципа. Во-первых, в основе процесса прогнозирования лежит процедура экспертного оценивания текущих условий, вероятности и предпочтительности возможных изменений состояния гражданского общества. Во-вторых, анализ проводится в результате интеграции оценок экспертов, представляющих различные сферы.

По Вологодской области к экспертному опросу было привлечено 30 человек из 5 выделенных областей (по 5–7 экспертов): 1) власть: государственные и муниципальные служащие; 2) бизнес: представители бизнес-структур; 3) «третий сектор»: представители общественных объединений, НКО; 4) СМИ: руководители теле- и радиовещательных компаний, главные редакторы печатных СМИ, журналисты; 5) наука: учёные. Можно утверждать, что в исследовании приняли участие эксперты из различных сегментов российского общества, что позволяет охарактеризовать полученные результаты как представительные.

Высокий социальный статус экспертов в регионе для участия в анкетировании являлся обязательным, поскольку во многом этот фактор повышает уровень общественного доверия к результатам экспертного прогнозирования. В итоге к опросу были привлечены эксперты, занимающие руководящие позиции в организациях. Возможность участия в опросе и сроки заполнения анкет предварительно оговаривались с экспертами. Сбор анкет осуществлялся в период с февраля по март 2018 года. Коммуникация с экспертами происходила, как правило, заочно, с помощью пересылки анкет и получения их в заполненном виде по электронной почте. Ряд экспертов (5 человек) заполняли анкеты в печатном виде.

Результаты по каждому вопросу представлены экспертными оценками, распределенными по шкале от 1 до 10 баллов, на их основе рассчитывается средний балл. В исследовании используется условная шкала, согласно которой средний балл от 0–3 – низкий уровень, 4–6 – средний, 7–10 – высокий уровень. Для построения модели экспертного образа гражданского общества отобраны суждения по каждому блоку со средним значением от 6,5 до 10 баллов (высокий уровень).

С целью выявления согласованности мнений экспертов по сгруппированным блокам вопросов рассчитан коэффициент конкордации Кендалла (коэффициент множественной ранговой корреляции). Коэффициент конкор-дации может принимать значения от 0 до 1, причём 0 означает полную несогласованность мнений, а 1 – их полную согласованность.

Результаты исследования

Условия функционирования гражданского общества: социальный контекст, внутренние вызовы, субъекты

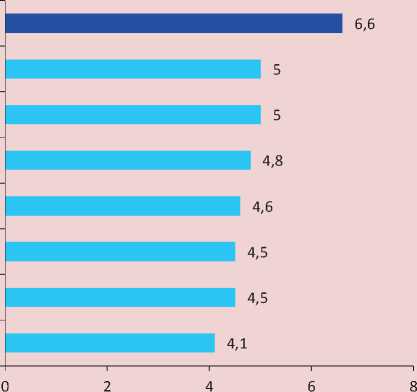

При изучении гражданского общества первоочередным является вопрос о том, в каких условиях оно функционирует. Согласно экспертным оценкам социальный контекст развития гражданского общества характеризуется высоким уровнем патриотизма и готовности к защите Родины и ее интересов (средний балл – 6,6; рис. 1 ). Патриотизм в данном случае рассматривается как форма общественного сознания и способ политического поведения [16, с. 598]. Подчеркнем, что экспертные оценки согласуются с данными социологических опросов населения. В частности, по результатам исследования фонда «Общественное мнение» в России наблюдается рост патриотических настроений: доля респондентов, считающих себя патриотами, за 11 лет (с 2006 по 2017 г.) возросла на 21 п.п. (с 57 до 78%)1.

Остальные суждения получили средние оценки: уровень межличностного и институционального доверия, уровень толерантности, социальной активности граждан, религиозности и межнациональной напряженности (среднее значение – от 4 до 5 баллов), при этом в наименьшей степени экспертами оценен уровень доверия демократическим ценностям и институтам (4,1 балла). Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что эксперты более критично оценивают эффективность модели российской демократии и демократических институтов, которые призваны способствовать развитию гражданского общества. Общероссийские и региональные социологические исследования также выявляют противоречивую тенденцию – именно те институты, которые по своему предназначению должны представлять интересы людей (политические партии, судебная система, СМИ, общественные организации и т.п.), пользуются меньшей поддержкой, чем властные органы, включая силовые [12, с. 178; 17].

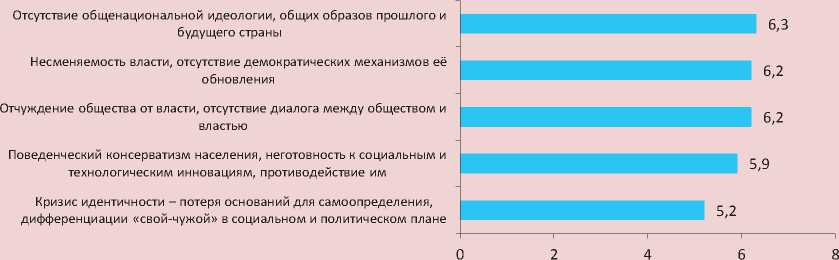

По интегрированным оценкам экспертов не выделены крайне актуальные и совсем неактуальные внутренние вызовы, представляющие потенциальную угрозу для развития гражданского общества. Все суждения получили среднюю оценку (от 5 до 6 баллов; рис. 2). В то же время среди обозначенных высказываний как наименее актуальный отмечен кризис идентичности (5,2 балла). Это положительный момент, т.к. во многом именно составляющие идентичности (в частности, усвоение человеком ценностей конструктивного участия в социальных взаимодействиях) определяют жизнеспособность гражданского общества. Вместе с тем отчуждение населения от власти, отсутствие между ними диалога является серьезной проблемой для российского общества. По данным Европейского социологического исследования (ESS), в 2016 г. 74% россиян ответили, что не могут участвовать в политической жизни страны (в среднем по 16 странам – 64%)2.

По мнению экспертов, наиболее активными субъектами гражданской сферы, которые смогут оказать влияние на будущее развитие российского общества, следует считать государственные СМИ (7,7 балла; рис. 3 ). Низкие

Рисунок 1. Социальный контекст функционирования гражданского общества*

Уровень патриотизма, готовности к защите Родины и её интересов

Уровень межличностного доверия, склонности к солидаризации, сплочённости (социальный капитал)

Уровень толерантности, распространённости и принятия альтернативных точек зрения и типов социального поведения,...

Уровень доверия к власти (правительству, государственным институтам, судам и правоохранительным органам)

Уровень социальной активности граждан, желания влиять на власть, изменять окружающую действительность

Уровень межнациональной (межэтнической) напряжённости

Уровень реальной религиозности, воцерковленности населения страны в целом

Уровень доверия демократическим ценностям и институтам (выборам, партиям, СМИ...)

Здесь и далее используются условные обозначения:

Высокий уровень (6,5-10 баллов)

|

Средний уровень (4-6 баллов) |

|

|

Низкий уровень (0-3 балла) |

* Оценка уровня каждого показателя по 10-балльной шкале, где «1» – крайне низкий уровень, «10» – чрезвычайно высокий уровень. Ранжировано в порядке убывания среднего балла.

оценки получили такие субъекты, как оппозиционные парламентские и непарламентские партии, иностранные фонды и НКО, признанные иностранными агентами. Таким образом, наиболее влиятельными субъектами об- щественного сектора экспертами определены именно государственные СМИ (а, например, не общественные организации), частные и неправительственные СМИ находятся на втором месте.

Рисунок 2. Внутренние вызовы для развития гражданского общества*

* Оценка степени остроты каждой проблемы по 10-балльной шкале, где «1» – совсем неактуально, «10» – крайне актуально, «очень горячо». Ранжировано в порядке убывания среднего балла.

Рисунок 3. Влияние субъектов гражданской сферы на развитие российского общества в ближайшую пятилетку*

* Оценка степени влияния каждого субъекта (актора) по 10-балльной шкале, где «1» – какое-либо влияние отсутствует, «10» – очень сильное влияние. Ранжировано в порядке убывания среднего балла.

Согласно итоговым данным акторы институциональной части гражданского общества (НКО и общественные объединения) получили оценки ниже, чем субъекты неформальных обществ (локальных сообществ, инициативных групп и т.д.; средний балл составил 4,2 против 4,9), что свидетельствует о переструктуризации пространства гражданского общества, об усложнении современного ландшафта гражданской сферы.

Эти выводы согласуются с данными официальной статистики: в России наблюдается устойчивая тенденция снижения количества общественных объединений, которые наряду с НКО представляют основное пространство институционального гражданского участия. Так, на конец 2016 года в целом по стране насчитывалось 98 603 зарегистрированных общественных объединения, что составило 98% относительно уровня 2015 года (100 405 ед.) и 95% относительно уровня 2013 года (103 325 ед.) [18].

В последнее время в российском обществе, наряду с традиционными видами социального участия (деятельность общественных организаций), получают распространение «короткие проекты» – кратковременные событий- ные формы участия, которые обеспечивают возможность повышения эффективности быстрых действий, общественной мобилизации [19]. Вместе с тем Б. Барбер при анализе форм гражданского участия пришел к выводу, что сокращение количества участников ассоциаций в пользу неформального участия является признаком кризиса общественных отношений [20].

Вероятная ситуация развития в сфере гражданского общества: действия субъектов и возможные события и процессы

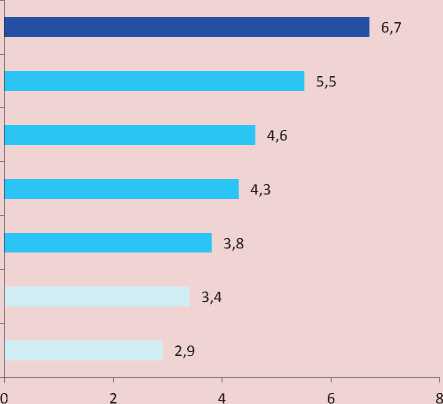

Среди наиболее вероятных действий субъектов общественно-политических процессов в гражданской сфере в ближайшие 5 лет эксперты отметили ужесточение со стороны государства контроля над деятельностью СМИ и Интернета (6,7 балла; рис. 4 ). Маловероятной, по мнению экспертов, является новая волна демократических реформ, касающихся защиты прав граждан и бизнеса (3,8 балла), а также рост активности иностранных фондов (3,4). В меньшей степени вероятным эксперты считают развитие протестных движений (2,9). В подтверждение подобных мнений отметим, что согласно социологическим измерениям наблюдается спад потенциала протеста.

Рисунок 4. Вероятность действий основных субъектов общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет*

Государство ужесточает контроль над деятельностью СМИ и Интернетом

Государство резко сокращает своё присутствие в социальной сфере, передавая часть функций социального обслуживания частному бизнесу и некоммерческим организациям

Церковь (разные конфессии) усиливает экспансию в социальную жизнь, активно влияет на формирование норм публичного поведения

Кампания самокритики во власти, Общероссийский народный фронт усиливает борьбу с чиновничьим произволом, коррупцией, начинает кампанию критики нерадивости и некомпетентности управленческих структур

Властная группа начинает новую волну демократических реформ, касающихся защиты прав граждан и бизнеса (в т.ч. амнистии), свободы слова, выборов, собраний и т.п.

Иностранные фонды и НКО повышают активность и расширяют свою деятельность в России

Прекариат, наиболее обездоленные и бесправные группы населения инициируют по стране массовые акции протеста

По результатам опросов населения, проведенных ВолНЦ РАН в Вологодской области, в 1997 г. к протестным действиям были готовы 33,4% респондентов, в 2007 г. – 20,7%, в 2017 г. – 17,4% [21, с. 170]. Из полученных данных следует, что и эксперты, и население в целом не оценивают протест как перспективную форму гражданского участия в развитии российского общества.

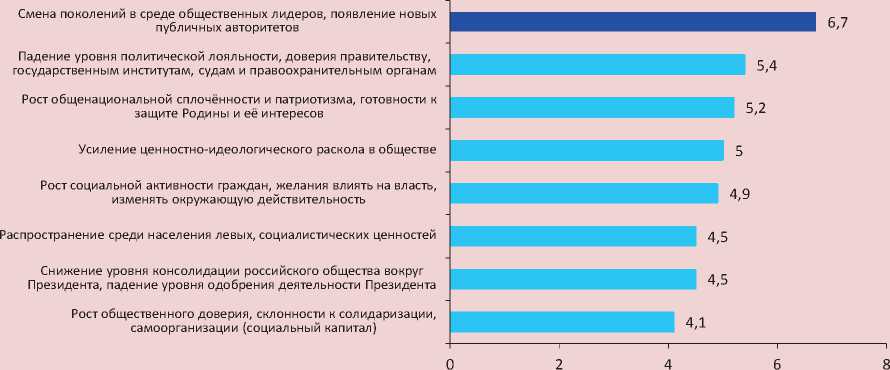

Наиболее вероятными событиями или процессами в сфере гражданского общества в ближайшие пять лет эксперты назвали смену поколений в среде общественных лидеров, появление новых публичных авторитетов (6,7 балла; рис. 5 ). Остальные суждения получили средние оценки (от 4 до 5,4 балла). К наименее вероятным процессам, по мнению экспертного сообщества, относится рост общественного доверия и склонности к самоорганизации, что составляет основу социального капитала (4,1 балла). Между тем социальный капитал служит важнейшим ресурсом для активизации модернизационных процессов, в том числе в сфере гражданского общества [22]. Как отметил Ф. Фукуяма, политическая активность населения во многом определяется доверием, а доверие, в свою очередь, влияет на активность в сообществах [23].

Предпочтительное развитие гражданского общества, необходимые условия для достижения желательной ситуации

С точки зрения экспертов наиболее предпочтительными процессами в гражданской сфере являются рост социально-политической активности граждан, развитие социального предпринимательства и социальных инноваций, повышение гражданского участия через формы электронной демократии, рост толерантности, общественные дискуссии по проблеме гражданской идентичности (средний балл – от 6,5 до 8; рис. 6 ). Менее желательными общественными процессами по оценкам экспертов выступают развитие социальных сетей в интернет-про-странстве, снижение социальной активности молодежи, рост религиозности (средний балл – от 4 до 5,7). Таким образом, можно констатировать, что эксперты связывают успешное развитие общества прежде всего с конструктивной гражданской самоорганизацией, хотя подобные тенденции ими оцениваются как маловероятные.

Исходя из полученных данных, для достижения предпочтительной ситуации в сфере гражданского общества в большей степени необходимы те условия, которые связаны

Рисунок 5. Вероятность осуществления в ближайшие годы (5 лет) изменений в сфере гражданского общества*

* Ранжировано в порядке убывания среднего значения вероятности.

Рисунок 6. Предпочтительные изменения для успешного развития российского гражданского общества в ближайшие 5 лет*

Рост социально-политической активности граждан, их желания влиять на власть, изменять окружающую действительность

Развитие социального предпринимательства, социальных инноваций

Повышение гражданского участия граждан через различные формы электронной демократии (коллективные онлайн-петиции и обращения, электронное голосование, контроль «открытых данных»)

Рост толерантности, распространённости и приятия альтернативных точек зрения, типов социального поведения, свободы слова

Общественные дискуссии по теме российской гражданской идентичности, поиск и определение общенациональных интересов с учётом традиционных ценностей и национальной культуры

Рост числа активных пользователей «национальных» и глобальных социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Facebook и т.п.)

Снижение политической активности молодёжи, переориентация на «тихую» и локальную социальную активность («малые дела»)

Рост религиозности и воцерковлённости населения

* Оценка желательности каждого события по 10-балльной шкале, где «1» – совершенно нежелательно, «10» – крайне желательно. Ранжировано в порядке убывания среднего балла.

Рисунок 7. Условия для достижения предпочтительной ситуации в сфере российского гражданского общества*

с деятельностью власти на различных уровнях (средний балл от 6,6 до 8,7%; рис. 7 ). При этом наименьшую роль в достижении предпочтительной ситуации сможет сыграть Русская Православная Церковь (4,4 балла). Как полагает ряд исследователей, ХХI век станет «веком религиозности», и в будущем приоритетность религиозных идей будет только нарастать [24].

По мнению академика Г.В. Осипова, напротив, «наступивший век по прогнозам и выводам футурологии должен стать веком торжества научного мировоззрения» [25, c. 9]. Экспертное сообщество также не прогнозирует рост религиозности российского населения и соответственно не видит необходимости в усилении влияния Русской Православной Церкви.

В целом по оценкам экспертов успешное развитие российского общества определяется, в первую очередь, государством.

При оценке уровня согласованности экспертных оценок выявлено, что наиболее консолидированным выглядит восприятие экспертами роли различных субъектов гражданской сферы (коэффициент конкордации составляет 0,404) и вероятности их действий в ближайшие пять лет (коэффициент конкордации – 0,386), а также условий для достижения предпочтительной ситуации в сфере российского гражданского общества (коэффициент конкордации – 0,387; табл. 1 ). Другими словами, несмотря на значительную разницу в общественно-политической позиции участвовавших в опросе экспертов, понимание указанных аспектов является во многом схожим. Несколько менее согласованной выглядит оценка предпочтительных изменений для успешного развития гражданского общества в России в ближайшие 5 лет (0,305). Тогда как в большей степени мнения экспертов разделились при оценке вероятной ситуации и внутренних вызовов развитию гражданского общества – по этим суждениям согласованность оценок ниже, чем по другим вопросам (0,133 и 0,039).

В целом следует констатировать высокую степень дифференциации мнений экспертов по поводу всех затрагиваемых аспектов функционирования гражданского общества: ни по какому из вопросов коэффициент конкор-дации не приближается к единице. С одной стороны, это может объясняться разницей в идеологических взглядах экспертов. С другой – может свидетельствовать о крайне неопределенных и противоречивых текущем состоянии исследуемой сферы и ее перспективах. Примечательно, что в 2008 г. ученые исследовательской группы ЦИРКОН в ходе реализации проекта по экспертному прогнозированию гражданского общества в России также отметили несогласованность оценок, что, на их взгляд, обусловлено неопределенностью самого объекта [13].

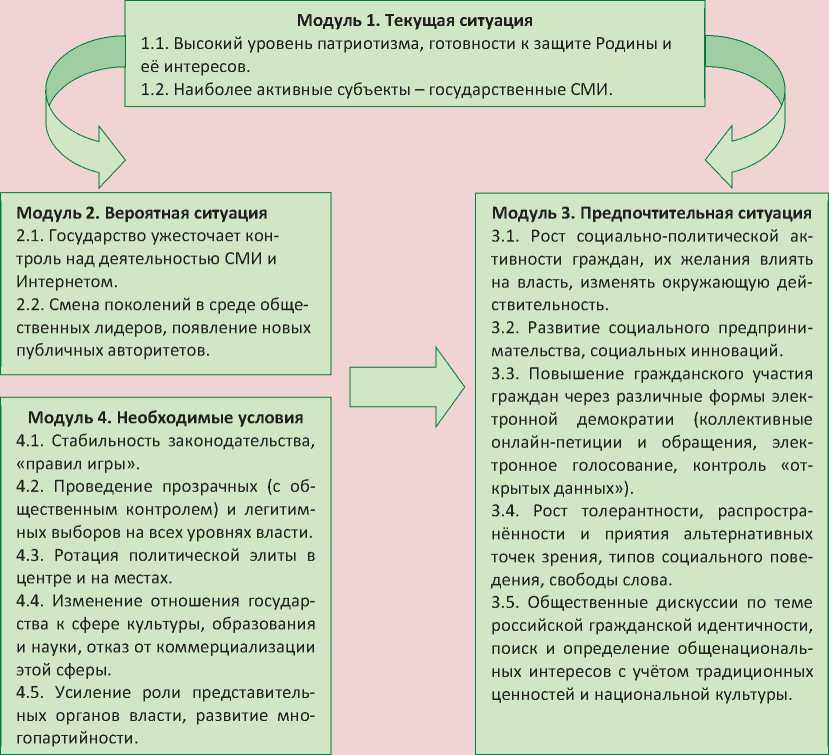

Объединяя суждения с высокими оценками (средний балл 6,5–10 баллов) по трем модулям – текущей, вероятной и предпочтительной ситуаций в сфере гражданского общества, – мы сформулировали экспертный образ гражданского общества ( рис. 8 ). Анализ полученных результатов показал, что текущая и вероятная ситуации, а также условия для достижения предпочтительной ситуации во многом обусловлены ролью государства. По мнению исследователей, формирование и развитие гражданского общества при сильном влиянии государства может быть вполне состоятельным и эффективным. Однако в этом случае необходимо, чтобы гражданское общество не являлось «ни панацеей для государства, ни вынужденной необходимостью для социальных групп» [26, с. 11]. Предпочтительные изменения в сфере гражданского общества согласно полученным данным эксперты связывают в первую очередь с ростом

Таблица 1. Уровень согласованности экспертных оценок (коэффициент согласия Кендалла)*

|

№ п/п |

Название блока |

Коэффициент |

|

1. |

Характеристика социального контекста развития гражданского общества |

0,292 |

|

2. |

Внутренние вызовы для развития гражданского общества |

0,039 |

|

3. |

Влияние субъектов гражданской сферы на развитие российского общества в ближайшую пятилетку |

0,404 |

|

4. |

Вероятность действий основных субъектов общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет |

0,386 |

|

5. |

Вероятность осуществления в ближайшие годы (5 лет) перечисленных ниже явлений, событий или процессов в сфере гражданского общества |

0,133 |

|

6. |

Предпочтительные изменения для успешного развития российского гражданского общества в ближайшие 5 лет |

0,305 |

|

7. |

Условия для достижения предпочтительной ситуации в сфере российского гражданского общества |

0,387 |

|

* Коэффициент согласия Кендалла (коэффициент конкордации) – степень согласованности мнений экспертов. Коэффициент конкордации может принимать значения от 0 до 1, причём 0 означает полную несогласованность мнений, а 1 – их полную согласованность. Источник: расчёты автора. |

||

Рисунок 8. Схема экспертного образа гражданского общества*

* Средние оценки – 6,5–10 баллов. Источник: составлено автором.

гражданской активности населения, хотя эти процессы они считают маловероятными. Таким образом, представления экспертов о вероятной и желательной ситуации в развитии гражданского общества не совпадают.

Отметим, что полученные выводы по анализу данных экспертного опроса в Вологодской области согласуются с результатами исследования экспертного сценарно-прогностического мониторинга «Россия 2020. Стратегия перехода», выполненного Институтом социологии РАН совместно c исследовательской группой ЦИРКОН [12, с. 315–346].

В этом контексте приобретает актуальность вопрос о том, насколько население готово к гражданскому участию. По данным социологического измерения, выполненного ВолНЦ РАН в июне 2018 г., на вопрос «Могли бы Вы сами стать «общественником»? Если «да», то в какой ситуации?» почти треть жителей области ответили, что «не могли бы ни в какой ситуации» (28%), еще треть – «могли бы при определенных обстоятельствах» (32%; табл. 2). Кроме того, обращает на себя внимание, что подавляющая часть респондентов (40%) затруднились с ответом, т.е. при определенных обстоятельствах они могут составить резерв как первой категории населения региона (без интереса к гражданскому участию), так и второй (потенциально готовой к участию).

Таблица 2. Потенциал гражданского участия населения Вологодской области* (в % от числа опрошенных, N=1500)

|

Вариант ответа |

Доля респондентов, выбравших вариант ответа, % |

|

Не мог(ла) бы ни в какой ситуации |

28,1 |

|

Мог(ла) бы в случае нарушения моих прав |

15,5 |

|

Мог(ла) бы в случае нарушения прав окружающих |

7,1 |

|

Мог(ла) бы, если бы нужно было добиться решения какой-то общественной проблемы |

8,7 |

|

Другое |

0,3 |

|

Затрудняюсь ответить |

40,1 |

|

* Ответ на вопрос «Могли бы Вы сами стать «общественником»? Если «Да», то в какой ситуации?». Вопрос задавался в июне 2018 г. Источник: Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН3. |

|

Таблица 3. Основные препятствия для проявления гражданской активности в оценках населения Вологодской области* (в % от числа опрошенных, N=1500)

|

Показатель |

2008 г. |

2011 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

Изменение (+/-) 2017 г. к… |

|

|

2016 г. |

2008 г. |

||||||||

|

Неверие в возможность оказывать влияние на решения властей |

20,7 |

24,3 |

27,2 |

22,7 |

21,0 |

22,3 |

20,0 |

-2 |

-1 |

|

Безразличие к общим делам, индивидуализм |

43,5 |

26,2 |

24,1 |

23,5 |

19,6 |

24,5 |

19,5 |

-5 |

-24 |

|

Привычка надеяться на готовое, в том числе на власть |

24,8 |

19,1 |

22,0 |

21,9 |

19,5 |

19,6 |

19,1 |

-1 |

-6 |

|

Недостаток знаний, некомпетентность |

20,9 |

15,2 |

19,1 |

15,9 |

15,4 |

19,7 |

16,4 |

-3 |

-5 |

|

Недостаток времени, чрезмерная занятость |

9,9 |

12,3 |

15,5 |

15,0 |

14,4 |

18,5 |

14,8 |

-4 |

+5 |

|

Боязнь наказания, преследований со стороны вышестоящих руководителей, властей, правоохранительных органов |

– |

15,9 |

19,9 |

19,7 |

11,8 |

13,2 |

14,6 |

+1 |

– |

|

Отсутствие способности к организации |

9,5 |

8,3 |

11,1 |

10,7 |

9,5 |

10,9 |

9,6 |

-1 |

0 |

|

Опасения негативной реакции со стороны окружающих |

– |

6,7 |

9,4 |

7,4 |

6,5 |

5,3 |

5,9 |

+1 |

– |

|

Другое |

0,5 |

0,6 |

0,3 |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

0,4 |

0 |

0 |

|

Затрудняюсь ответить |

14,9 |

27,3 |

29,7 |

29,9 |

35,1 |

35,3 |

37,0 |

+2 |

+22 |

* Ответ на вопрос: «Какие препятствия Вы считаете главными для проявления людьми своей гражданской позиции?». Вопрос задаётся 1 раз в год. Ранжировано по данным за 2017 г.

Источник: Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН.

Согласно результатам социологического мониторинга ВолНЦ РАН основными препятствиями для проявления гражданской активности выступают «неверие в возможность оказывать влияние на решения властей» (в 2017 г. доля оценок составила 20%) , «безраз- личие к общим делам, индивидуализм» (19,5%), «привычка надеяться на готовое, в том числе на власть» (19,1%; табл. 3). Обращает на себя внимание тот факт, что в долгосрочной динамике (в 2017 г. относительно 2008 г.) удельный вес тех, кто среди барьеров гражданской активности выделил неверие в возможность оказывать влияние на решения властей, сохраняется без положительных изменений (20–21%), в то время как происходит значительное сокращение (на 24 и 6 п.п. соответственно) доли респондентов, отметивших среди препятствий гражданской активности безразличие к общим делам и иждивенческие позиции.

Из суммирования полученных нами данных следует, что при создании необходимых условий, в первую очередь со стороны государства (формирование стабильной законодательной базы, проведение выборов власти с общественным контролем, изменение политики в культурной и научно-образовательных сферах, расширение народного представительства во властных структурах и т.д.; см . рис. 8), можно добиться желательных изменений в развитии гражданского общества в России, а именно роста конструктивного участия населения в преобразовании окружающей действительности.

Подобные выводы дают основание полагать, что для России может быть эффективным партнерский путь развития гражданского общества. Такое направление определяется, с одной стороны, высоким уровнем гражданского участия, с другой – сильным уровнем воздействия государства [13]. Следовательно, функционирование гражданского общества в этих условиях будет определяться как деятельностью государства, так и деятельностью граждан, при этом партнерство должно стать выгодным его участникам для решения собственных и общественных задач. В связи с этим и государство, и граждане взаимно заинтересованы в эффективности гражданского общества и соответственно будут способствовать его развитию. Как отметил В.А. Ильин, конструктивный диалог между государством и гражданским обществом в конечном итоге является залогом социальной стабильности, национальной безопасности и обеспечивает позитивную динамику конкурентоспособности страны во внешней среде [26, с. 10].

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов.

Согласно обобщенному мнению экспертов установлено, что текущая и вероятная ситуации, а также условия для достижения предпочтительной ситуации в сфере гражданского общества во многом связаны с сильным влиянием и поддержкой со стороны государства, а предпочтительные изменения – с ростом гражданской активности населения. Сформированный нами экспертный образ гражданского общества характеризуется несовпадением представлений экспертов (как на уровне Вологодской области, так и в целом по стране) о вероятном и желательном развитии исследуемой сферы: по мнению «экспертных умов», будущее российского гражданского общества должно определяться, в первую очередь, населением. Полученные результаты дают основание предположить, что в России является перспективным партнерский путь развития гражданского общества, для которого могут быть характерны как высокий уровень гражданского участия, так и сильное влияние и поддержка со стороны государства.

В экспертных представлениях о гражданском обществе в России выявлена высокая степень дифференциации, что может объясняться разницей в идеологических взглядах экспертов или крайне неопределенными и противоречивыми перспективами этой сферы. В целом исследование подтвердило возможность прогнозирования развития гражданского общества, несмотря на всю сложность этого объекта для экспертного оценивания.

Представленные выводы носят предварительный характер. Собранный комплекс экспертных оценок о состоянии гражданского общества в России, а также прогноз его перспектив требуют дальнейшего углубленного анализа, в том числе в сравнении с общероссийскими и региональными социологическими исследованиями.

Список литературы Экспертный образ гражданского общества в России

- Шабунова А.А. Гражданская активность на селе: возможности развития // Проблемы развития территории. 2016. № 3 (83). С. 7-17.

- Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1974. 210 с.

- Константиновский Д.Л. Социальное прогнозирование. Отбор факторов и реакция на прогноз // VII-я международная социологическая Грушинская конференция «Навстречу будущему. Прогнозирование в социологических исследованиях». М.: ВЦИОМ, 2017. C. 19-21.

- Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию. М.: Мысль, 1982. 430 с.

- Gordon T.J., Helmer O. Report on a Long-Range Forecasting Study. Santa Monica, Calif.: The RAND Corporation, Sept. 1964. 64 p.

- Helmer O. Social Technology. Santa Monica, Calif.: The RAND Corporation, 1965. 70 p.

- Attneave S.F. Psychological probability as a function of experienced, frequency. J. Exp. Psychol, 1953 (46), pp. 81-86.

- Alberoni F. Contribution to the study of subjective probability. Part I. Journal of General Psychology, 1962, vol. 66, pp. 241-264.

- Benson P.G., Nichols M.L. An investigation of motivational bias in subjective predictive probability distributions. Decision sei. 1982, vol. 13, pp. 18-23.

- Li F., Pye S. Uncertainty, politics, and technology: Expert perceptions on energy transitions in the United Kingdom. Energy research & social science, 2018, vol. 37, pp. 122-132. 10.1016 /j.erss.2017.10.003

- DOI: 10.1016/j.erss.2017.10.003

- Задорин И.В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: методологические основания, методика и организационная схема // Вопросы социологии. 1994. № 5. C. 27-50.

- Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая / под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2016. 400 с.

- Задорин И.В., Зайцев Д.Г., Римский В.П. Гражданское общество России в ближайшем будущем: результаты экспертного исследования // Полития. 2009. № 4 (55). С. 143-157.

- Newton K. Patterns of participation: Political and Social participation in 22 nations. Berlin, 2008. 45 p.

- Гражданское общество в модернизирующейся России / Л.И. Якобсон, И.В. Марсиянова и др. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 60 с.

- Бардин А.Л. Патриотизм // Идентичность, личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь мир, 2017. С. 598-607.

- Морев М.В. Глобальные угрозы и национальные особенности формирования социального капитала в России // Проблемы развития территории. 2018. № 2 (94). С. 106-119.

- DOI: 10.15838/ptd/2018.2.94.7

- Уханова Ю.В. Гражданское участие как элемент демократии в российском обществе // Социальное пространство. 2018. № 2 (14).

- DOI: 10.15838/sa.2018.2.14.5

- Скалабан И.А. Общественное участие как социальный проект: дисс. на соискание уч. степени д.с.н. Новосибирск: НГТУ, 2017. 382 с.

- Barber B. Participation and mass apathy in association. Studies in leadership / ed. by A. W. Gouldner. New York: Harper & Brothers, 1950. Pp. 477-504.

- Гражданское общество - общество граждан: монография / М.В. Морев, Т.А. Гужавина, Е.О. Смолева, В.С. Каминский, К.Е. Косыгина, Ю.В. Уханова, М.А. Головчин, А.В. Попов, А.И. Россошанский / под науч. рук. чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильина. Вологда: ВолНЦ РАН, 2017. 190 с.

- Шабунова А.А., Гужавина Т.А., Кожина Т.П. Доверие и общественное развитие России // Проблемы развития территории. 2015. № 2 (76). С. 7-19.

- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. М.: Ермак, 2004. 730 c.

- Фролова С.М., Замчалова И.Ю. Роль и перспективы религиозного фактора в развитии российского общества // Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков. Материалы XIV международной научной конференции: в 2 ч. Иваново: Ивановский государственный университет, 2015. С. 312-319.

- Осипов Г.В. Не упустить представившийся шанс! // Социология и экономика современной социальной реальности. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2013 году. М: ИСПИ РАН, 2013. 303 с.

- Ильин В.А. Развитие гражданского общества в России в условиях «капитализма для избранных» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 4. С. 9-40.

- DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.1