Экспликативы как форма репрезентации знания

Автор: Алексеева Л.М., Дудина М.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу экспликатива как единицы понимания научного текста, являющейся новой для теории языка. Данные единицы олицетворяют прогрессивную интертекстуальность, обусловленную новизной научного знания, являясь элементами толкования научной мысли. Авторы статьи делают акцент на понятии репрезентемы, рассматриваемой как модель понятия, имеющая вербальное выражение в виде особого знака. Отмечается, что наиболее изученными единицами понимания оказались термины, развернутые терминологические словосочетания и дефиниции. В статье теоретически обосновывается понятие экспликатива с учетом языкового, коммуникативного и когнитивного критериев, характеризуется методология исследования и предлагаются конкретные методы исследования данной единицы в тексте. Методика содержит разработку принципов и шагов анализа экспликативов в научном тексте, включаемых авторами в обобщенный класс единиц понимания и исследуемых как средства толкования научного знания. Характеристики экспликативов связаны с открытым незавершенным языковым выражением, разъясняющим и уточняющим исходное понятие. Функционирование экспликативов заслуживает особого внимания, поскольку, в отличие от логически завершенных единиц, они обладают открытой незаданной структурой и выполняют функцию дополнительного описания исследуемого объекта. Главным выводом в исследовании является суждение о том, что, будучи свободными толкованиями, экспликативы более динамичны и менее инертны, чем дефиниции и другие предельные единицы. Авторами делаются выводы о роли и функциях экспликативов в научном тексте и намечаются перспективы их использования в практической деятельности.

Экспликативы, репрезентация, единицы понимания, ситуативный контекст, тактики понимания, научное знание

Короткий адрес: https://sciup.org/147241892

IDR: 147241892 | УДК: 81'42 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-2-5-16

Текст научной статьи Экспликативы как форма репрезентации знания

В лингвистических исследованиях взаимосвязи языка и мышления вопрос о репрезентации знания с помощью языка занимает особое место. Выявлены самые разнообразные формы репрезентации знания (от изображения реальных объектов до их образов, моделей и схем). Данный вопрос уже обсуждался в дискуссиях [Алексеева, Мишла-нова 2022; Василенко 2021; МЕТОД 2016; Павилё-нис 1983; Robinson, Arbez, Birta et al. 2015; Temmerman 2022], где, в частности, рассматривалась идея об идентификации и статусе единиц понимания. Исследователи пришли к выводу, что понимание специального текста в различных видах деятельности основывается на идентификации единиц репрезентации знания. Тем не менее формы и степень выражения научного знания средствами языка до сих пор остаются неясными.

В истории науки известно, что способы выражения мышления в языке составляли предмет исследований еще в античной философии, рассматривавшей содержание языковых понятий и границ средств выражения. Именно Аристотель предпринял попытку проанализировать формальную структуру процесса вывода знания независимо от содержания. Ему удалось выявить разной степени абстракции и точности единицы языка, соответствующие способу мышления. Он фактически создал основы научного языка [Гейзенберг 1989: 105].

Основываясь на том, что наука состоит из описывающей и объясняющей частей, В. З. Демь-янков выявляет различные черты и симптомы современной научной деятельности, включающие резкий рост объяснительности, превосходство нового знания над старым и др. [Демьянков 2015: 40].

Как известно, в традиционных теориях познания, основанных на абстрактных представлениях сущностей, событий и процессов, человеческий фактор учитывался не в полной мере [Алексеева, Мишланова 2022; Демьянков 2015; Faber и др.]. В настоящее время подобные установки легли в основу многих конкретных научных направлений, таких как теория специального языка, терминоведение, терминография и др.

Дальнейшее исследование, на наш взгляд, предполагает фокусировку внимания на конкретных методах анализа репрезентации знания в научном тексте с точки зрения познавательных перспектив. В связи с этим представляется важным рассмотреть, какие языковые формы стоят за научными смыслами, являющимися продуктами познания.

Объектом проводимого нами исследования являются специальные единицы, экспликативы, входящие в более генерализированный класс текстовых единиц понимания, названных известным терминологом, основателем социологического терминоведения Р. Теммерман “Units of Understanding” (UoU), русск. «единицы понимания» [Temmerman 2022].

Впервые термин экспликатив был употреблен Л. М. Алексеевой в значении вида толкования опорного слова, используемого для производства конструкта в научном тексте [Алексеева 2002а: 87]. В дальнейшем данное понятие изучалось в исследованиях [Алексеева 2002б; Алексеева, Аглиева, Химинец 2016; Василенко 2021; Alekseeva 2014 и др.], сконцентрированных на роли экспликативов в развитии научного знания. Главным выводом послужило суждение о том, что, будучи свободными толкованиями, экспли-кативы более динамичны и менее инертны, чем дефиниции, поэтому именно в экспликативах научное знание получает динамику.

Отметим, что исходный смысл понятия экс-пликатива восходит к трудам Г. Г. Шпета, который, исследуя характер языковой формы знания, сделал вывод о том, что логические понятия, облаченные в «стесняющие схемы», выходят из этих рамок в «живое слово», в свободное образование понятий, воплощающих конкретное движение мысли [Шпет 2003: 113]. Как пишет исследователь, «в философии учитель обучает ученика не новым словам, а отчетливому постижению им собственных мыслей» [там же: 117]. Приемы расширения и распределения смысла понятия исследователь назвал экспозицией, соотнося его с раскрытием собственного содержания понятия [там же: 116].

Рассмотрим конкретный пример экспликатива:

« Ограничение ПРЕДМЕТА ЛОГИКИ одной только знаковой формой предопределяло и возможное понимание природы и механизмов мыслительной деятельности: поскольку знаки и их содержания брались как уже готовые, сложившиеся , постольку мыслительная деятельность могла быть только комбинированием – объединением и разъединением – этих от начала заданных и остающихся неизменными элементов ». <…> «То обстоятельство, что логика не выделяла и не рассматривала действительные процессы мышления, исключало какую-либо возможность для нее исследовать развитие мышления . Ни фиксирование структур знаковой формы самих по себе, ни выделение различных видов содержания как таковых не дает основания для выделения связей развития » [Щедровицкий 1995: 36–37].

В данном фрагменте текста автор стремится выразить свое представление о предмете логики

(в тексте выделено заглавными буквами), связанное с тем, что логике не позволяется исследовать процессы мышления, характеризующиеся динамикой развития. Очевидно, автор видит ограниченность формальной логики, заключающейся в статическом характере, т. е. отсутствии возможности рассматривать развитие какой-либо идеи (в тексте выделено жирным шрифтом). Это выражается, по его мнению, в использовании готовых, уже созданных единиц языка. Ограниченный набор языковых средств приводит к использованию в логике простых механистических методов, таких как объединение и разъединение, иначе, складывание и вычитание. В качестве заключительного вывода представлено суждение о том, что понятия формальной логики непригодны для изучения мышления. В приведенном примере экспликативы в структурном плане разнообразны – от словосочетаний до отдельных синтагм. Схема понимания данного отрывка текста представлена в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1

Схема понимания текста

Text comprehension scheme

|

Объект описания |

Основная характеристика объекта описания |

Дополнительная трактовка с помощью экспликатива |

|

Предмет логики |

Ограничен знаковой формой |

готовые, сложившиеся знаки |

|

Ограничен метод |

комбинирование – объединение и разъединение |

|

|

Неизменна форма знака |

заданные и остающиеся неизменными элементы |

|

|

Итоговый смысл |

Логика исключала какую-либо возможность для нее исследовать развитие мышления |

|

Приведем еще один пример без подробных описаний схемы понимания:

«Но как раз в этом, на мой взгляд, заключено основное возражение против них. Когда каждый из участников системного движения предлагает свое профессиональное решение системных задач, то он выступает как агент уже существующей и функционирующей машины (науки, инженерии, математики и т. п.), внутри которой он сформировался как «системник», и в силу этого он всегда связан и ограничен той частной культурно-исторической ситу- ацией, в которой он понял смысл и важность системных проблем и задач» [Щедровицкий 1995: 65].

В данном отрывке текста экспликативы выделены курсивом. Мы отмечаем использование промежуточного термина системник как формы экспликатива.

Материал исследования включает научные тексты на английском языке с целью выявления универсальных свойств и функций экспликати-вов. Приведем ряд примеров экспликативов (выделены курсивом) на английском языке:

“Moreover, one change in a language can cause an imbalance that can trigger a cascade of other changes elsewhere, like falling dominoes ” [Pinker 1995: 244].

Anticlimactically, I must now divulge that “deep structure” is a prosaic technical gadget in grammatical theory [ibid.: 120].

Почему экспликативы важны в понимании научного знания? Дело в том, что в структурах экспликативов могут использоваться ассоциации между определенными промежуточными или второстепенными значениями слова, существенно влияющие на содержание предложения. «Тот факт, что любое слово может вызвать в нашем мышлении многие, только наполовину осознаваемые движения, может быть использован для того, чтобы выразить с помощью языка определенные стороны действительности более отчетливо, чем это было бы возможно с помощью логической схемы» [Гейзенберг 1989: 106].

Таким образом, понимание научного текста зависит от способности автора текста представить новое знание в доступной языковой форме, включая экспликативы. Это имеет большое прикладное значение в ситуации, когда получатель текста не является экспертом в какой-либо специальной области знания, например переводчик, нацеленный на понимание научного или технического текста.

Основные понятия

Понятие репрезентации занимает центральное место в теории познания, соотносясь в самом общем смысле с указанием на предмет познания, вербально отображаемым в виде образа, взгляда, аргумента и т. д. В русском языке смысл термина репрезентация соотносим с латинским словом “repraesensentäre”, означающим “to place before”, русск. «ставить, располагать перед чем-либо» [The Chambers dictionary 2008: 1323]. Смысл термина репрезентация, на наш взгляд, удачно сформулирован М. В. Ильиным: «Одно вместо другого. Одно ставится на место и впереди другого, и получается представление. Тем самым таинственное другое вновь становится наличным, но уже иначе: ре-презентация (re-presen-tacio)» [МЕТОД 2016: 6].

Развитие понятия репрезентации происходит в аспекте трансдисциплинарности, т. е. на основе взаимообусловленных представлений ряда научных областей, таких как логика, философия, лингвистика, когнитология и психология. Поэтому к понятию экспликатива можно подойти с разных позиций. Так, с точки зрения лексической номинации экспликативы можно понимать как производные единицы в функции коммуникативной номинации. Принимая это во внимание, отметим, что оформление коммуникативной номинации может происходить как в виде развернутой номинации, так и в виде универба, который образуется на основе тема/рематического преобразования данной номинации [Сахарный 1985: 8].

Отметим, что смысл понятия репрезентация уточнялся в двух направлениях: философском [Карнап 1959; Кассирер 2011; МЕТОД 2016; Шпет 2003; Щедровицкий 1995 и др.] и лингвистическом [Алексеева 2002а; Василенко 2021; Демьянков 2005, 2015; Залевская 2002; Мурзин, Штерн 1991; Сахарный 1985; Faber 2011; Tem-merman 2022 и др.]. Данное понятие получило подробное толкование в исследованиях Э. Кассирера [Кассирер 2011], изучающего основной вопрос познания, связанный с отношением объекта и языковой формы выражения. Исследователь рассматривает «могущество языковой формы». Язык, по его мнению, устроен так, что его единицы обладают репрезентативным характером. Они указывают друг на друга и в каком-то смысле представляют друг друга [там же: 101]. Для Э. Кассирера главным является то, что язык оказывается «единственным средством, способным открыть для нас имманентный смысл понятия и его функцию в структуре познания» [там же: 104]. По мнению Э. Кассирера, в процессе образования понятий соприкасаются два направления: логика и философия языка. Поэтому любой логический анализ в конечном итоге ведет к анализу слов и имен [там же: 217].

В целом в философии репрезентация соотносилась с теорией познания: “The representation is part of the universe called epistemology, the field of philosophy that deals with understanding the processes of the knowledge phenomenon («Репрезентация является областью, называемой эписте-миологией, направлением философии, занимающимся различными аспектами феномена знания» (перевод наш. – Л. А.)) [Paes, Irizary 2016: 9]. Поэтому природа репрезентации носит эпистемио-логический характер. Репрезентация знания представляется сложным понятием. Учитывая новизну познаваемого объекта, не имеющего четких описаний, в процессе вербальной репрезентации исследователь/автор стремится приблизить собственный опыт познания к восприятию данного объекта реципиентом текста.

Истоки лингвистического толкования понятия репрезентации восходят к работам Э. Сепира, полагавшего, что содержание речи включает толкования каждого элемента речевого потока, наделенного концептуальной значимостью. При этом «поток речи не только следует за внутренним содержанием сознания, но он параллелен ему в самых различных условиях» [Сепир 2001: 36].

Особую динамику развитию понятия репрезентации придало когнитивное направление в лингвистике [Демьянков 2005, 2015; Кравченко 2012; Кубрякова 2004 и др.]. Так, Е. С. Кубрякова соотносит данное понятие с основами когнитивной науки и подробно описывает проблему, связанную с формами представления знания – ментальной и объектной [Кубрякова 2004].

В проводимом исследовании термин репрезентация понимается как модель понятия, имеющая вербальное выражение в виде особого знака, названного репрезентемой [Василенко 2021]. Данная единица репрезентации полностью отражает наше понимание и функции экспликатива, соотносимые с тем, что специальное знание может быть представлено в различных форматах (терминах и иных видах терминологических единиц, в виде конкретных объектов, диаграмм, схем, карт и др.).

Для нас репрезентема – это минимальная языковая заместительная единица фрагмента специального знания. Данное определение соотносится с положением текстовой теории термина о том, что термины в качестве языковых знаков являются заместителями специальных понятий, т. е. репрезентируют их. В этом проявляется их универсальное свойство.

Единицы понимания научного текста

Термин единицы понимания (ЕП) калькирован с английского термина “Units of Understanding” (UoU), введенного, как было отмечено выше, Р. Теммерман. В ее понимании, UoU всегда соотносятся с референтом, раскрывая при этом его свойства. Р. Теммерман отмечает, что единицы понимания принадлежат дискурсу и могут быть выражены разными способами. Основными факторами, позволяющими сформировать понятие UoU, являются прототипичность, диахронич-ность, метафоричность, взаимодействие специалистов, междисциплинарность знания, когнитивное моделирование знания [Temmerman 2022].

Наиболее изученной единицей понимания оказался термин, трактуемый как единица языка, знания и познания [Indeterminacy… 2007]. Успехи в изучении термина достигнуты благодаря модификации предмета исследования, обусловленной сдвигом научных интересов с семантики термина на проблемы его понимания в специальном дискурсе.

Между тем, помимо термина, научный текст содержит иные формы репрезентации знания, заслуживающие внимания исследователей [Fang 2021; Kerremans, Temmerman 2008; Markus, Pul-vermüller 2012 и др.] Многообразие форм репрезентации знания и соответствующих им ЕП зависит от процесса научной коммуникации и способа представления нового научного знания. Исследователь, помимо научного знания, наделен способностями познания, раскрывающими его индивидуальный и социальный опыт, на основе которого он осуществляет коммуникацию.

Таким образом, ЕП научного знания изначально закладываются в структуру дискурса автором с целью объяснения новизны знания. С другой стороны, понимание текста в процессе научной коммуникации зависит от способности получателя текста понять, а затем активировать структуры знаний, лежащие в основе текста. Поэтому ЕП, идентифицируемые реципиентом текста, используются в дальнейшем как средство понимания текста.

Данные суждения основаны на мысли Л. С. Выготского об отношении между словами и мыслями в виде постоянного движения вперед, выражающегося в развитии понятия [Выготский 1934]. В этом процессе отношение мысли к словам претерпевает постоянное изменение ввиду того, что мысли не только выражаются в словах, но и возникают с помощью этих слов. Это значит, что различные фазы развития, которые проходит мысль, находят выражение в тексте, и прежде чем мысль, соответствующая понятию, будет представлена в конкретном термине, она проходит промежуточные стадии вербализации.

Как показывает наше исследование, эксплика-тивы играют главную роль в процессе репрезентации знания и входят в класс ЕП научного текста. Они олицетворяют прогрессивную интертекстуальность, обусловленную гипотетичностью и новизной научного знания, являясь элементами толкования новой научной мысли.

Экспликативы характеризуют объект описания, располагаясь от него в непосредственной близости и определенным образом формируя своеобразное «окружение» или «обрамление» высказывания.

Рассмотрение экспликатива как фактора создания целостной ситуации описания объекта исследования дает нам основание соотнести его с ситуативным контекстом. Отметим, что в последнее время в когнитивной науке часто изучается феномен ситуативного познания (situated cognition), опирающегося на анализ контекста [Faber, Cabezas-García 2019; Faber, León-Araúz 2016; Temmerman 2022 и др.].

Формирование понятия ситуативного познания началось с критики методов анализа лексических единиц в специальном тексте как декон-текстуализированной лексики [Nuopponen 1994; Cabré 2000; Temmerman 2000 и др.]. Главным аргументом для исследователей было то, что знание, представленное в текстах, концептуально динамично и лингвистически разнообразно.

Основной проблемой ситуативного познания оказалась дефиниция понятия контекст. Идентификация контекста как единицы познания началась с термина многословный термин ( multi word term – MWT), понимаемого как специальное наименование, состоящее из более чем одного слова [Faber, Cabezas-García 2019: 199]. По мнению данных исследователей, многословные термины возникают при первоначальном расширении контекста, когда конкретный термин подвергается дальнейшей спецификации и обретает многословную структуру.

Исследователи подчеркивают, что ситуативный контекст формируется в процессе когнитивной обработки знания. Согласно их представлениям, создание текста в значительной степени зависит от перцептивного моделирования информации, как это видится непосредственно автору. Таким образом, воспринимаемое знание в виде конкретной модели облегчает его понимание. Конкретные фрагменты понимания исходного знания рассматриваются как ситуации познания, формирующие контекст.

Несмотря на то что в понятии контекста заложены идеи деления текста на части, сегментации и линейной развертки, ряд исследователей видят в этом процессе комплексное явление на том основании, что контексты сами по себе являются сложными многомерными концептами [Faber, León-Araúz 2016].

Понятие ситуативного контекста развивалось в трудах известного терминолога Памелы Фейбер, исследующей контекстуальную информацию с точки зрения специфики профессионального домена и в соответствии с типом передаваемой информации [Faber 2011; Faber, Cabezas-García 2019; Faber, León-Araúz 2016]. Ситуативным контекстом может быть фрагмент текста или даже целый текст, конкретная ситуация познания или какой-либо прототипический сценарий. П. Фейбер предлагает таксономию ситуативных контекстов, основанную на критериях локальности и глобальности с учетом синтаксического, семантического и прагматического аспектов.

Для нас чрезвычайно важно отметить, что вопрос о текстовой природе единиц понимания решался в исследованиях основателя Пермской дериватологической школы Л. Н. Мурзина [Мурзин 1998; Мурзин, Штерн 1991 и др.]. Ученый рассматривал номинацию, характеризующуюся как цельностью, так и расчлененностью структуры, в качестве единицы понимания ввиду того, что она является следствием функционального преобразования текста [Мурзин 1988: 17]. Отметим, что для дериватологической школы характерно широкое понимание деривации как процесса порождения языковых единиц в тексте.

С точки зрения текстообразования Л. Н. Мурзин рассматривал два вида номинации: свернутую и развернутую. Подчеркивая разницу между данными текстовыми единицами, Л. Н. Мурзин полагает, что в содержательном плане свернутая номинация беднее развернутой, поскольку перестает отражать признаки объекта, которые представляются в соответствующих развернутых номинациях, и ограничивается функцией указания на объект. В связи с этим свернутая номинация нуждается в интерпретации. «Любой термин, который мы употребляем, сам по себе почти бессодержателен до тех пор, пока он не будет встроен в текст. Причем, чем более абстрактной оказывается номинация, тем в более объемном тексте она нуждается» [там же: 19]. Поскольку текст формирует содержание номинации, то именно опора на номинативные единицы обеспечивает понимание при восприятии текста.

Как указывает Л. Н. Мурзин, «вовлекаясь в процесс образования нового текста, номинация не теряет связь с прежним, “своим” текстом, но приобретает новые признаки», поскольку новый текст накладывает на нее свой отпечаток [там же: 18].

Таким образом, на основе теории деривации можно прийти к выводу о том, что единица понимания совпадает с текстовой номинацией, имеющей разную степень развернутости. С учетом этого экспликативы можно рассматривать как различного вида интерпретации свернутой номинации, в роли которой выступает термин.

Методика исследования экспликативов в тексте

Исходным положением анализа эмпирического материала является то, что, анализируя языковую форму репрезентации, мы реконструируем смысл выражения научной идеи. Методика анализа экспликативов включает несколько этапов: выборку научных текстов с акцентом на контек- сты порождения нового знания, формирование корпуса единиц анализа и классификацию экс-пликативов в соответствии с созданными критериями. Контексты извлекались из текста с использованием ряда критериев, специально разработанных для исследования экспликативов:

-

1) соотнесенность с предыдущим вербальным выражением специального знания;

-

2) расположение на минимальном расстоянии от базового слова, соотносимое с объектом описания;

-

3) свободная форма выражения понятия, признака или характеристики;

-

4) выполнение функции разъяснения нового знания.

Теоретическими основами анализа эмпирического материала являются следующие положения:

-

1) мышление понимается нами как динамический процесс, оставляющий «следы» в структуре текста; отсюда изучение характера мышления возможно с помощью реставрации языкового материала;

-

2) научная коммуникация предполагает понимание исходного смысла, ее целью является трактовка, объяснение нового создаваемого знания и дальнейшая объективизация;

-

3) любой научный текст содержит единицы понимания (UoU), выраженные различными языковыми структурами – терминами, словосочетаниями, дефинициями, толкованиями и др.; опора на данные единицы облегчает восприятие и понимание нового знания;

-

4) экспликативы разнообразны в структурнофункциональном аспекте и выражают специфику самой познавательной ситуации.

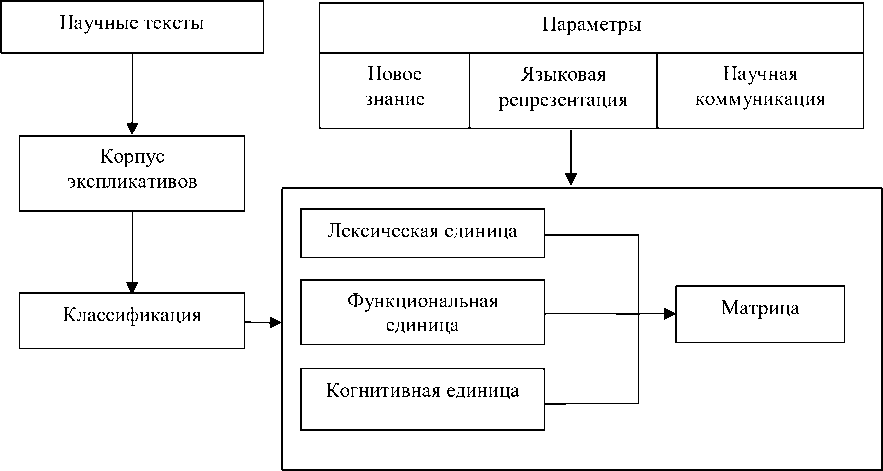

Этапы исследовательской деятельности отображены на рисунке.

Структура корпуса единиц анализа дает возможность работать с отдельным контекстом для выявления характера репрезентации научного знания. Исследовательская работа в этом случае включает следующие этапы:

-

1) деление целого текста на части с целью идентификации контекстов с экспликати-вами;

-

2) выявление конкретной задачи автора текста, ориентированной на разъяснение нового знания с помощью экспликатива, объекта описания или его отдельных сторон;

-

3) анализ языковой форм экспликатива в соотнесенности с развитием исходной мысли автора текста (когнитивная реставрация).

Методика исследования экспликативов в научном тексте Methodology for the study of explicatives in the scientific text

Блок классификации в представленной схеме включает деятельность, нацеленную на проведение структурно-функционального анализа и обобщение его результатов. Данная работа предполагает описание экспликативов как лексических, функциональных и когнитивных единиц. Лексический анализ позволяет выявить структуры экспликативов, функциональный анализ способствует описанию общих и специфических функций экспликативов, когнитивный анализ нацелен на описание роли экспликативов как единиц понимания научного текста.

C использованием параметров нового знания, а также его языковой репрезентации с учетом цели научной коммуникации были выявлены конкретные различия между видами единиц понимания (UoU). Результаты сопоставления представлены в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

|

Функции единиц понимания |

Дефиниция |

Толкование |

Развернутая номинация |

Экспликатив |

|

Логически оформляет понятие |

+ |

– |

+ |

– |

|

Обладает прототипическим характером |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Имеет завершенное языковое выражение |

+ |

– |

– |

– |

|

Разъясняет смысл |

– |

+ |

– |

+ |

|

Уточняет понятие |

– |

+ |

– |

+ |

|

Разрабатывает исходное понятие |

– |

– |

– |

+ |

|

Выражает конечное понятие |

+ |

+ |

+ |

– |

Сопоставление единиц понимания в научном тексте Comparison of units of understanding in the scientific text

Полученные результаты позволяют определить роль каждой отдельной единицы понимания в научном тексте и составить представление об их природе. Так, экспликативы понимаются как языковые единицы, имеющие открытое незавершенное языковое выражение, разъясняющие и уточняющие исходное понятие, выстроенные на знакомом (прототипическом) знании. В отличие от них, дефиниции – это языковые единицы, имеющие логически завершенную форму выражения, способствующие усвоению понятия.

Выводы и дискуссионные вопросы

Проблема понимания, актуальная для любой коммуникации, является одной из важных среди множества других проблем когнитивистики. Идея о связи языка и мышления отчетливо сформулирована известным физиком, лауреатом Нобелевской премии В. Гейзенбергом: «Физик может довольствоваться тем, что он обладает математической схемой и знает, как можно ее применять для истолкования своих опытов. Но ведь он должен говорить о своих результатах также и не физикам, которые не будут удовлетворены до тех пор, пока им не будет дано объяснение и на обычном языке, на языке, который может быть понят каждым [Гейзенберг 1989: 104]». Здесь показана роль толкования научного знания, которое определенным образом должно воплощаться средствами языка. Появление в научном тексте экспликативов обусловлено не столько потребностями мышления, сколько целями коммуникации, предполагающей понимание. В этом смысле исследование экспликативов как компонентов выражения знания и одновременно единиц его понимания приобретает особую важность.

В теоретическом плане исследование экспли-кативов формирует представление о способе репрезентации научного знания как двухуровневой модели, использующей, с одной стороны, логические выверенные языковые формулы, а с другой – свободные формы выражения, способствующие пониманию научного знания. Таким образом, экспликативы в функции единиц понимания не являются фиксированными единицами, а постоянно претерпевают изменения. Описанный анализ осуществлен с помощью новых критериев в том смысле, что он раскрывает специфику деятельности, связанной с пониманием, затрагивающим внутреннюю и внешнюю стороны смысла, т. е. раскрывает его трансдисциплинарный характер.

В основе методологии проводимого исследования лежит мысль о том, что, приступая к работе с эмпирическим материалом с целью изучения мышления, мы должны разбить его на ряд контекстов анализа. Материалом анализа послужили научные тексты. Однако сами по себе они еще не формируют предмет исследования, связанный с мышлением. Поэтому мы дополнительно реконструировали материал. В работе представлены критерии изучения эмпирического материала.

В методическом отношении в данной статье особое внимание уделено разработке принципов и шагов анализа экспликативов в научном тексте. Мы исходим из того, что единицы понимания не одинаково запечатлеваются в сознании отдельного человека. Поэтому здесь важны техники идентификации экспликативов.

Прикладное значение исследования эксплика-тивов мы видим в возможностях совершенствования работы с текстами, например, для переводчиков специальных текстов, а также для терминологов, создающих разные типы терминологических ресурсов.

В качестве дискуссионных моментов мы предлагаем обсудить значение экспликативов при понимании научного текста, нуждающееся в проверке на материале разных языков. Еще одна проблема, требующая решения, – типология экспликативов. С учетом того, что экспли-кативы отражают разную степень развертывания понятия, может быть выстроена типология данных ЕП. На основе высказанных суждений можно было бы определить зоны наиболее вероятного расположения экспликативов, что важно для решения проблемы понимания научного текста.

В исследовании предпринимается попытка объединить два понятия, вынесенные в название статьи, экспликатива и репрезентации, имеющих большое значение для понимания научного текста. Данная связь заключается в том, что она отражает определенную стратегию ориентации в трактовке смысла путем не только интерпретации вербальных единиц, но и понимания описываемого объекта или явления путем личностных тактик понимания.

Список литературы Экспликативы как форма репрезентации знания

- Алексеева Л. М. От "traduce" к "interpret" в научном переводе // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2002а. С. 78-91.

- Алексеева Л. М. Проблемы научного перевода // Терминология и перевод в XXI веке: материалы междунар. конф. / ОмГТУ. Омск, 2002б. С.10-14.

- Алексеева Л. М., Аглиева Ю. В., Химинец Е. М. Трансляция экспликативов в переводе специального текста // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 10. С. 46-51.

- Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Трансфер знания: инновации и технологии / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2022. 206 с. URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Al ekseeva-Mishlanova-Transfer-znaniya-innovacii-i-tekhnologii.pdf (дата обращения: 03.01.2023).

- Василенко Д. В. Репрезентация профессионального знания в текстах сферы нанотехноло-гии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 2021. 24 с.

- Выготский Л. С. Мышление и речь. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. 326 c.

- Гейзенберг В. Физика и философия / пер. с нем. И. А. Акчурина и Э. П. Андреева. М.: Наука, 1989. 400 с.

- Демьянков В. З. Когниция и понимание текста // Вопросы когнитивной лингвистики. М.: ИЯ; Тамбов: Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 2005. № 3. С. 5-10.

- Демьянков В. З. О социально-когнитивных параметрах дискурсных техник презентации научных результатов // Когнитивные исследования языка / гл. ред. Н. Н. Болдырев. М.: ИЯ РАН; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина; СПб.: Книжный Дом, 2015. С. 39-51.

- Залевская А. А. Некоторые проблемы теории понимания текста // Вопросы языкознания. 2002. № 3. С. 62-73.

- Карнап Р. Значение и необходимость / пер. с нем. Н. В. Воробьева. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 384 с.

- Кассирер Э. Философия символических форм / пер. с нем. А. М. Руткевича. Т. 3: Феноменология познания. М.: Акад. проект, 2011. 398 с.

- Кравченко А. В. Репрезентация мыслительных структур в языке как тема научного дискурса // Когнитивные исследования языка. 2012. Вып. 12. М.: ИЯ АН; Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина. С.205-216.

- Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. М.: Языки слав. культуры, 2004. 560 с.

- МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: сб. науч. тр. / гл. ред. М. В. Ильин; РАН. ИНИОН. Центр пер-спект. методологий социал.-гуманит. исслед. М., 2016. Вып. 6. 368 с.

- Мурзин Л. Н. Текст - номинация - лексема // Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения иноязычной речевой деятельности: межвуз. сб. науч. тр. Пермь: ПГУ, 1988. С. 16-21.

- Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Урал. ун-т, 1991. 172 с.

- Павилёнис Р. И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983. 288 с.

- Сахарный Л. В. Психолингвистические аспекты теории словообразования. Л.: ЛГУ, 1985. 97 с.

- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию. 2-е изд. М.: Прогресс, 2001. 656 с.

- Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. М.: Едиториал УРСС, 2003. 216 с.

- Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М.: Шк. культ. полит., 1995. 800 с.

- Alekseeva L. Methods and principles of translation of scientific texts // Terminology Science in Russia today. From the past to the future / Eds. Larissa Alexandrovna Manerko, Klaus-Dieter Baumann. Hartwig Kalverkamper. Berlin, Frank & Timme, 2014. Р. 399-409.

- Cabré M. T. Elements for a theory of terminology: Towards an alternative paradigm // Terminology. 2000. No. 6/1. P. 35-57.

- Faber P. The dynamics of specialized knowledge representation: simulational reconstruction or the perception-action interface // Terminology. 2011. No. 17. P. 9-29.

- Faber P., Cabezas-García M. Specialized knowledge representation: from terms to frames // Research in Language. 2019. Vol. 17. No. 2. P. 197-211.

- Faber P., León-Araúz P. Specialized Knowledge Representation and the Parameterization of Context // Frontiers in Psychology. 2016. Vol. 7. Art. 196.

- Fang T. DISCOS: Bridging the Gap between Discourse Knowledge and Commonsense Knowledge / Tianging Fang, Hongming Zhang, Weiqi Wang, Yangqiu Song, Bin He. WWW '21, April 19-23, 2021, Ljubljana, Slovenia.

- Indeterminacy in Terminology and LSP: Studies in honour of Heribert Picht / Ed. Bassey E. Antia. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2007. 236 p.

- Kerremans K., Temmerman R., De Baer P. Construing domain knowledge via terminological understanding // Linguistica Antverpiensia. 2008. No. 1. P.177-191.

- Markus K., Pulvermüller F. Conceptual representations in mind and brain: Theoretical developments, current evidence and future directions // Cortex. 2012. No. 48(7). P. 805-825.

- Paes D., Irizary J. Virtual Reality Technology Applied in the Building Design Process: Considerations on Human Factors and Cognitive Processes. (Eds. F. Rebelo and M. Soares) // Advances in Ergonomics in Design, Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing Switzerland. 2016. P. 3-15.

- Pinker S. The language instinct: The New Science of Language and Mind. Penguin Adult, 1995. 494 p.

- Robinson S. Conceptual modeling: definition, purpose and benefits / Stewart Robinson, Gilbert Arbez, Louis G. Birta, Andreas Tolk, Gerd Warner. (L. Yilmaz, W. K. V. Chan, I. Moon, T. M. K. Roe-der, C. Macal, and M. D. Rossetti, eds.) // Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference, Huntington Beach California, December 6-9, 2015. P.2812-2826.

- Temmerman R. Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000. 258 p.

- Temmerman R. Units of understanding in Socio-cognitive Terminology Studies. (Eds. Faber P., L'Homme M.-C.) // Theoretical perspectives on Terminology. Explaining terms, concepts and specialized knowledge. John Benjamins Publishing Company, 2022. P. 331-352.

- The Chambers Dictionary. 11th Edition. Chambers Harrap Publishers LTD, 2008. 1871 p.