Экспонированный комплекс верхнепалеолитической стоянки Сабаниха-3 (по итогам работ 2023 года)

Автор: Харевич В.М., Харевич А.В., Бочарова Е.Н., Павленок Г.Д., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования подъемных материалов в окрестностях стоянки Сабаниха-3 (Красноярское водохранилище, Средний Енисей). Сбор подъемного материала был локализован на двух участках. Первый, протяженностью 130 м, расположен непосредственно возле раскапываемой части стоянки Сабаниха-3. Второй, протяженностью более 800 м, между стоянками Сабаниха-3 и Сидориха. На участке 1 собрана коллекция, включающая 225 артефактов, в их числе нуклеусы для крупных пластин, скребки на пластинах, разнообразные галечные орудия, пластины и отщепы. Коллекция каменных артефактов, собранная на участке 2, насчитывает 277 экз. Нуклеусы ориентированы на производство крупных пластин, отщепов, пластинок и микропластин. Орудийный набор включает разнообразные скребки, скребла, долотовидные орудия и др. Анализ типологического состава изделий коллекции участка 1 позволяет уверенно соотнести его со стратифицированной частью комплекса стоянки Сабаниха-3 (ранний верхний палеолит). Выраженный чужеродный облик имеет только один нуклеус, предназначенный для производства микропластин. Участок 2, видимо, содержит смешанные материалы. Одна часть находок имеет ранневерхнепалеолитический облик, близкий индустрии участка 1 и стратифицированному комплексу стоянки Сабаниха-3. Вторая часть находит аналогии в каменных индустриях местонахождений Дербина V (поздний комплекс) и Усть-Малтат I, представляющих собой дальнейшие развитие ранневерхнепалеолитических индустрий Дербинского залива в раннесартанское время (начало МИС 2). Анализ экспонированных материалов позволяет заключить, что наиболее интенсивно территория участков 1 и 2 осваивалась в ранневерхнепалеолитическое время и на рубеже раннего и среднего этапов верхнего палеолита Енисея.

Верхний палеолит, река енисей, экспонированные комплексы, сабаниха-3

Короткий адрес: https://sciup.org/145146670

IDR: 145146670 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0387-0392

Текст научной статьи Экспонированный комплекс верхнепалеолитической стоянки Сабаниха-3 (по итогам работ 2023 года)

Специфика исследования раннего верхнего палеолита Енисея в первую очередь заключается в особенностях тафономии комплексов этого времени. Стратиграфическая позиция их зачастую неоднозначна [Палеолит..., 2018; Лисицын, 2000]. Первый из открытых ранневерхнепалеолитических (РВП) комплексов региона – стоянка Малая Сыя, – по всей видимости, приурочен к педосе-дименту, залегающему в переотложенном/перемещен-ном состоянии [Лбова и др., 2015]. Наиболее массовый археологический материал, полученный в береговой зоне Красноярского водохранилища (стоянки и местонахождения Дербина IV, V, Усть-Малтат I, II, Покровка II и др.), как правило, залегает в экспонированном состоянии на береговых отмелях либо в переотложенном пе-доседименте. Залегание находок в экспонированном состоянии, безусловно, ограничивает исследовательский потенциал РВП комплексов бассейна Енисея. Однако на- личие массового археологического материала позволяет успешно изучать их [Палеолит..., 2018]. Расположенные на левом берегу Красноярского водохранилища стоянки Сабаниха и Сабаниха-3 не являются исключением и помимо стратифицированных обладают выразительными экспонированными комплексами.

Стоянка Сабаниха была открыта в 1986 г. экспедицией Ленинградского отделения ИА АН СССР по руководством Н.Ф. Лисицына и раскапывалась им в 1989– 1991 гг. С площади 23 м2 и с поверхности береговой отмели была получена представительная коллекция артефактов. Первичное расщепление комплекса характеризовалось наличием одно- и бипродольных нуклеусов, ориентированных на получение крупных пластин. В орудийном наборе преобладали концевые скребки на пластинах, в т.ч. интенсивно ретушированных, ретушированные остроконечники на пластинах и пластины с ретушью, отмечалось наличие развитой костяной индустрии. По 14С возраст комплекса был определен в пределах 23–25 тыс л.н. Все это позволило Н.Ф. Лисицыну отнести комплекс стоянки Сабаниха к ранним этапам верхнего палеолита [2000].

Эпизодические сборы в районе стоянки Сабаниха производились в разные периоды [Барков, Мещерин, 2018]. В 2014 г. совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и КГПУ им. В.П. Астафьева в 800 м к востоку от Сабанихи было найдено местонахождение подъемного материала, получившее название Сабаниха-2 (рис. 1, 1). Коллекция находок включала одно- и би- продольные нуклеусы для пластин, поперечные и продольные скребла на отщепах, струги и скребловидные орудия на гальках, а также пластины и отщепы. Типологический облик находок позволил отнести комплекс местонахождения к верхнему палеолиту [Харе-вич и др., 2014].

Систематическое исследование стоянки Сабани-ха было возобновлено в 2020 г. В ходе разведки, проводившейся отрядом ИАЭТ СО РАН, на территории стоянки был собран подъемный материал и заложе-

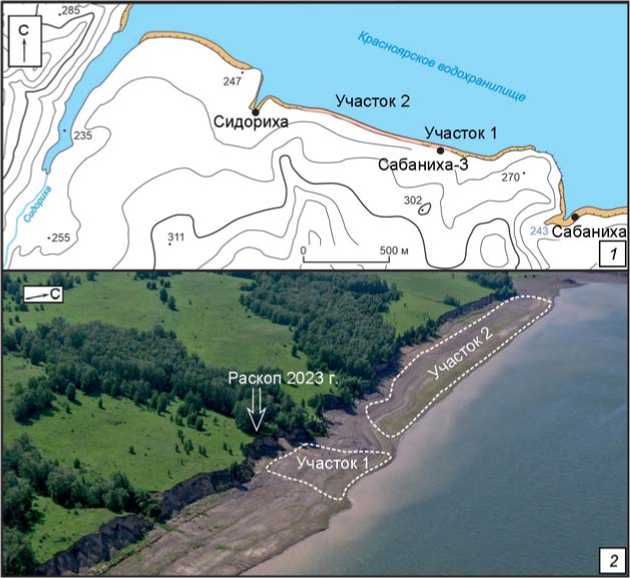

Рис. 1. Стоянка Сабаниха-3. Расположение участков с экспонированным археологическим материалом.

1 – план-схема; 2 – фотография.

на зачистка, в который археологический материал был зафиксирован in situ . Со времени последних раскопок стоянки в 1991 г. в результате абразии береговая линия сместилась на значительное расстояние (до 15 м) [Мокринец, 2013]. Поэтому исследуемый участок был обозначен отдельно как стоянка Сабаниха-3 [Харевич и др., 2020б]. Коллекция подъемного материала насчитывала 614 экз. Среди нуклеусов преобладали одно- и бипродольные монофронтальные ядрища ориентированные на получение пластин, бифронтальные формы единичны. Орудийный набор включал скребки, скребла, разнообразные галечные орудия, пластины и отщепы с ретушью [Там же].

В 2022 г. подъемные сборы не проводились, т.к. экспонированные находки практически отсутствовали. В 2023 г. после сезонного поднятия уровня водохранилища береговые отмели «обновились», что позволило собрать представительную коллекцию подъемного материала.

Работы 2023 г.

В ходе работ 2023 г. помимо раскопок (см. статью В.М. Харевича и др. «Археологические работы на стоянке раннего верхнего палеолита Сабаниха-3 (Средний Енисей) в 2023 году» в этом сборнике) был осуществлен сбор подъемного материала. Он осуществлялся на двух участках (рис. 1, 1 , 2 ). Первый приурочен непосредственно к стратифицированной части стоянки Сабаниха-3. С северо-востока и юго-запада он ограничен двумя каменистыми мысами (рис. 1, 2 ). Протяженность его по линии северо-запад – юго-восток составляет 130 м. Находки рассеяны относительно равномерно, отмечается небольшая концентрация мелких предметов вдоль вторичных береговых уступов, маркирующих линию прибоя при разном уровне заполнения ложа водохранилища. Высокая концентрация находок отмечается также под раскопом, где культуросодержащие отложения разрушены относительно недавно.

Второй участок более протяженный. Он расположен на поверхности береговой отмели между стоянками Сабаниха-3 и заливом, в котором расположена стоянка Сидориха (рис. 1, 2 ). Протяженность участка по линии северо-восток – юго-запад превышает 800 м. При этом каких либо зон концентрации находок не фиксируется, артефакты залегают на поверхности береговой отмели рассеяно и относительно равномерно.

Археологический материал

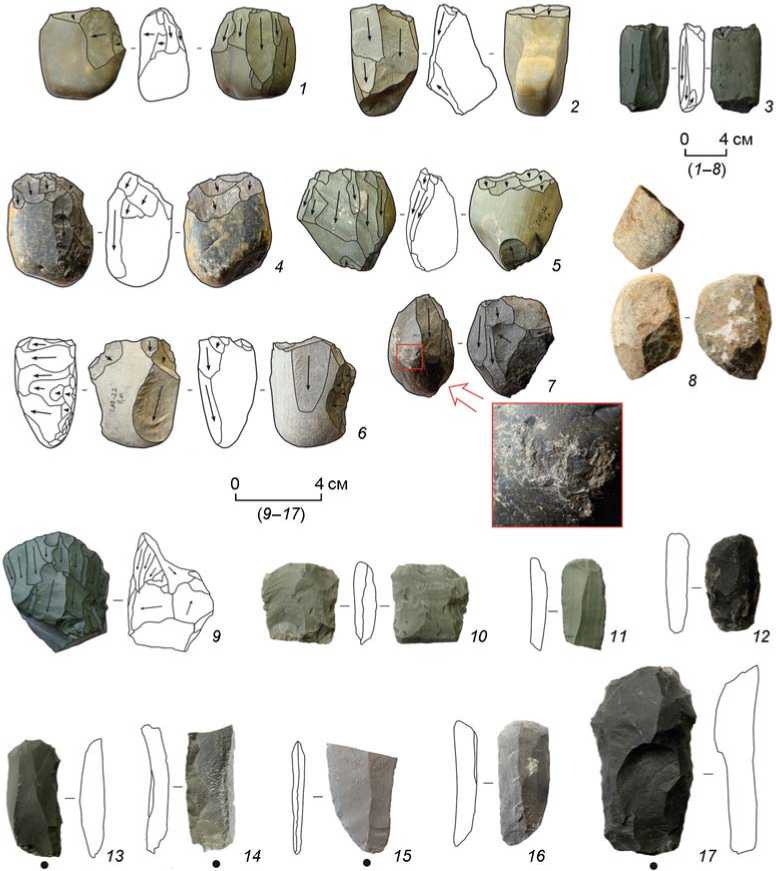

Участок 1. Коллекция подъемного материала составляет 219 экз. (см. таблицу ). Среди нуклеусов преобладают одноплощадочные монофронтальные ядрища для пластин (8 экз.) (рис. 2, 1–7 ). Они характеризуются наличием слабовыпуклой подпрямоугольной, в редких случаях конической поверхности скалывания и скошенных ударных площадок, оформленных отщеповыми снятиями со стороны фронта. У одного нуклеуса на основании оформлена ударная площадка, с которой произведено два неудачных снятия (рис. 2, 5 ). Значительная часть ядрищ выбракована и оставлена на стадиях редукции. В качестве особенностей, характеризующих систему первичного расщепления, можно отметить наличие латеральных ребер, оформленных поперечными оси нуклеуса отщеповыми снятиями (рис. 2, 6 ), а также наличие участков с забитостями (рис. 2, 7 ), указывающих на то, что нуклеусы могли использоваться в качестве отбойников либо орудий для подготовки зоны расщепления пикетажем [Славинский и др., 2017; Харевич и др., 2020а]. Из общего ряда выбивается только один нуклеус, предназначенный для получения пластинок и микропластин (рис. 2, 9 ). Ядрище характеризуется слабовыпуклой подконической поверхностью скалывания и гладкой сильно скошенной ударной площадкой. С покрытого галечной коркой основания произведено несколько

Состав подъемного комплекса

Индустрия сколов включат в себя пластины (в т.ч. 3 полуреберчатых) отщепы и обломки. В заметном количестве найдены колотые гальки (17 экз.).

Наиболее представительную категорию орудийного набора составляют галечные орудия и скребки. Галечные орудия (8 экз.) в основном представлены однолезвийными стругами. Среди скребков (8 экз.) преобладают концевые формы (рис. 2, 11–13 , 16 , 17 ), выполненные на пластинах, ретушированных по одному или двум продольным краям. В единственном экземпляре найден скребок высокой формы на массивном отщепе. Остальную часть орудийного набора составляют четырехлезвийное долотовидное орудие (рис. 2, 10 ); скребло на пластине; пластины (рис. 2, 14, 15 ) и отщепы с ретушью.

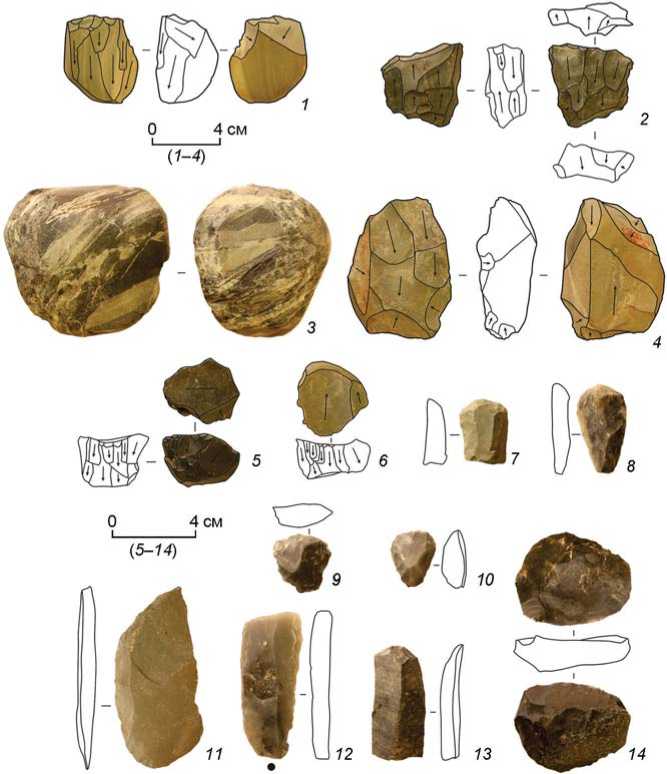

Участок 2. Общее количество находок 278 экз. (см. таблицу ). Коллекция нуклеусов отличается типологическим разнообразием. В небольшом числе найдены нуклеусы, ориентированные на производство пластин (рис. 3, 1 , 2 , 4 ). Это одно- (2 экз.) и двуплощадочные (3 экз.) монофронтальные ядрища и двуплощадочный бифронтальный нуклеус. В 3 экз. представлены одноплощадочные монофронтальные нуклеусы для отщепов. Для производства пластинок и микропластин предназначено три нуклеуса (рис. 3, 5 , 6 ). Они имеют вогнутую ударную площадку и сильновыпуклый фронт скалывания. Коллекцию первичного расщепления дополняют нуклевидные обломки, колотые гальки и отбойники на гальках (рис. 3, 3 ).

Индустрия сколов представлена отщепами, пластинами и обломками.

Орудийный набор отличается типологическим разнообразием. Ведущими категориями выступают скребки и скребла. Скребки в основном концевые на ретушированных (3 экз.), неретушированных пластинах (2 экз.) и отщепе (1 экз.) (рис. 3, 7 , 8 , 13 ).

Рис. 2. Участок 1. Подъемный материал.

1-7 , 9 - нуклеусы; 8 - отбойник; 10 - долотовидное орудие; 11-13 , 16 , 17 - скребки; 14 , 15 - пластины с ретушью.

В двух экземплярах найдены скребки высокой формы на небольших отщепах, один из которых обработан ретушью по периметру заготовки (рис. 3, 9 , 10 ). Скребла выполнены на отщепах (рис. 3, 11 , 14 ): дорсальные продольные, конвергентное, с лезвием по 1/2 периметра и скребло-бифас. Остальную часть орудийного набора составляют двулезвийное долотовидное орудие, остроконечник, пластины (рис. 3, 12 ) и отщепы с ретушью.

Обсуждение и выводы

Археологический материал, найденный на обоих обследованных участках, несомненно, имеет палеолитический возраст. Артефакты, собранные на участке 1, находят ближайшие аналоги среди находок, полученных в раскопах 2022 и 2023 гг. Типологический состав нуклевидных форм очень близок. В нем преобладают одно- и бипродольные субпараллельные нуклеусы, ориентированные на производство пластин. Сходство отмечается в используемых приемах расщепления -поддержании выпуклости фронта скалывания путем оформления и снятий ребер на латералях нуклеусов и применении приема пикетажа зоны расщепления. В обоих комплексах зафиксированы как сколы с ударными площадками, подготовленными пикетажем, так и орудия для пикетажа зоны расщепления. Экспонированный комплекс от стратифицированного отличает наличие нуклеуса для пластинок (см. рис. 2, 9). В орудийном наборе значимые отличия между рассматриваемыми комплексами также отсутствуют. Наиболее представительной категорией орудийного набора выступают скребки на ретушированных и неретуширо-ванных пластинах и пластины с ретушью.

Интерпретация комплекса участка 2 не столь однозначна. Часть артефактов имеет прямые аналоги

Рис. 3. Участок 2. Подъемный материал.

1 , 2 , 4 – нуклеусы; 3 – отбойник; 5 , 6 – микронуклеусы; 7–10 , 13 – скребки; 11 , 14 – скребла; 12 – пластина с ретушью.

в стратифицированном комплексе – это нуклеусы для крупных пластин, скребки на пластинчатых заготовках и пластины с ретушью. Однако ряд изделий, в первую очередь нуклеусы для микропластин, скребки высокой формы и скребла на отщепах, не представлены в стратифицированном комплексе и в целом не характерны для индустр ии Сабанихи-3.

Типологический состав экспонированного комплекса позволяет сделать следующие выводы. Археологический материал, найденный на участке 1, аналогичен материалам стратифицированной части стоянки, что позволяет отнести его к раннему верхнему палеолиту. Возможно, наличие примеси находок иного возраста (нуклеус для пластинок и микропластин), однако доля ее, видимо, незначительна.

На участке 2 имеет место смешение нескольких, видимо двух, комплексов. Первый, крупнопластинчатый, аналогичен найденному на участке 1 и стратифицированной части комплекса. Второй представлен широкофронтальными микронуклеусами и скребками высокой формы. Подобные скребки широко распространены в верхнем палеолите Енисея и не могут быть использованы для культурно-хронологической атрибуции. В отличие от скребковых форм, широкофронтальные микронуклеусы в палеолите Енисея не распространены. Микроядрищам, найденным на участке 2, морфологически близки кареноидные формы и микронуклеусы местонахождений Дербина V (поздний комплекс) и Усть-Малтат I, где они сочетаются со скребками высокой формы, в т.ч. обработанными по периметру заготовки [Палеолит..., 2018]. Культурно-хронологически данные комплексы рассматриваются как дальнейшее развитие ранневерхнепалеолитических индустрий Дербинского залива. Их возраст определен началом сартанского похолодания (начало МИС 2) [Там же].

Типологический облик и распределение коллекции подъемного материала, собранного на обследованном участке, позволяет заключить, что наиболее активно он заселялся в раннем верхнем палеолите и, видимо, на рубеже раннего и среднего этапов верхнего палеолита.

В непосредственной близости от обследованных участков расположена финальнопалеолитическая стоянка Сидориха [Харевич и др., 2022]. Однако отсутствие в подъемных материалах клиновидных нуклеусов и микропластин, являющихся неотъемлемым элементом финальнопалеолитических кокоревской и афон-товской культур [Абрамова, 1979а, б], указывает на то, что сколь-нибудь долговременные стоянки финального палеолита на исследуемой территории отсутствовали.

Работа выполнена в рамках проекта НИР «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (FWZG-2022-0003).

Список литературы Экспонированный комплекс верхнепалеолитической стоянки Сабаниха-3 (по итогам работ 2023 года)

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. - Новосибирск: Наука, 1979а. - 160 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. - Новосибирск: Наука, 1979б. - 200 с.

- Барков А.В., Мещерин М.Н. Стоянка Сабаниха Боградского района // Археологические открытия 2016 г. - 2018. -С. 436-438. EDN: YUWJET

- Лбова Л.В., Панов В.С., Зенин В.Н., Барков А.В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 103-106. EDN: VCOEQR

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербург. Востоковедение, 2000. -230 с. - (Тр. ИИМК РАН; т. IV). EDN: SIYPOZ