Экспозиция анатомических препаратов огнестрельных ранений Великой Отечественной войны как учебно-материальная база обучения военных врачей

Автор: Пащенко П.С., Гайворонский И.В., Фандеева О.М., Хрусталева Ю.А., Соловьев К.В.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: История морфологии

Статья в выпуске: 3 т.31, 2023 года.

Бесплатный доступ

В начальный период Великой отечественной войны одной из причин значительных санитарных потерь была недостаточная укомплектованность подразделений армии опытными военно-медицинскими специалистами. Срочно мобилизованные в первые дни войны гражданские врачи не имели достаточных знаний в области военно-полевой хирургии. Возникла необходимость обобщения опыта, приобретенного войсковыми врачами при оказании помощи на этапах медицинской эвакуации, а также военно-полевыми хирургами, проводившими хирургические вмешательства в медсанбатах и госпиталях. Для изучения морфологии огнестрельных ран различных частей тела и органов необходимо было создать оснащенную учебно-материальную базу, включающую препараты с ранениями практически всех частей тела и органов. Для их изучения приказом главного военно-санитарного управления армии были созданы передвижные патологоанатомические лаборатории, сотрудники которых собрали и документально оформили большую коллекцию патологоанатомических препаратов, переданную в Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге. После окончания войны в течение нескольких десятилетий значительная часть экспонатов потеряли свои демонстрационные качества, а отдельные экспонаты пришли в негодность. В 1988 году, благодаря усилиям профессора И.В. Гайворонского, эти экспонаты были переданы кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, где под руководством профессора П.С. Пащенко отреставрированы по специально разработанному методу. Сущность метода заключалась в нескольких, последовательно проводимых этапах восстановления препаратов. На первом этапе производилось механическое ручное очищение препаратов от плесени, удаление истлевших и оторвавшихся фрагментов и придание ему надлежащей для демонстрации формы. На следующем этапе проводилось тщательное отмывание с последующим отбеливанием препаратов в растворах перекиси водорода различных концентраций и специальных растворах. К 1990 г. была создана специальная «Экспозиция огнестрельных ранений», являющаяся частью фундаментального анатомического музея кафедры. В настоящее время материалы этой экспозиции используются как уникальный наглядный материал в процессе обучения и воспитания военных врачей.

Анатомический музей, история медицины, огнестрельные ранения, великая отечественная война, военно-медицинская академия имени с.м. кирова

Короткий адрес: https://sciup.org/143180933

IDR: 143180933 | DOI: 10.20340/mv-mn.2023.31(3).840

Текст научной статьи Экспозиция анатомических препаратов огнестрельных ранений Великой Отечественной войны как учебно-материальная база обучения военных врачей

Пащенко П.С., Гайворонский И.В., Фандеева О.М., Хрусталева Ю.А., Соловьев К.В. Экспозиция анатомических препаратов огнестрельных ранений Великой отечественной войны как учебно-материальная база обучения военных врачей. Морфологические ведомости. 2023;31(3):840. (3).840

Pashcshenko PS, Guyvoronsky IV, Fandeeva OM, Khrustalyova YA, Solovyov KV. The exposition of the Great fatherland war gunshot wounds anatomical preparations as a learning and material base for military doctors training. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2023;31(3):840. (3).840

Article received 17 August 2023 Article accepted 17 November 2023

Исторически сложившаяся система медицинского образования в России основывается на прочном фундаменте теоретических дисциплин, среди которых особое место отводится анатомии. Изучение анатомии всегда имело практическую направленность и основывалось на приготовлении и демонстрации анатомических препаратов [1]. Так, при Петре I в Москве была сформирована первая госпитальная школа при госпитале, руководителем которой был доктор медицины, друг императора, голландец Николай Бидлоо, закончивший Лейденский университет и приглашенный Петром I в Россию. В школе Николая Бидлоо проводились вскрытия трупов, демонстрировались анатомические препараты, в анатомическом театре самостоятельно отрабатывались методики проведения операций. После 1735 года центр медицинского образования переместился в Санкт-Петербург, где при каждом из трех госпиталей (Адмиралтейском, Сухопутном, а также Кронштадтском-морском) были учреждены госпитальные школы – хирургические училища. В них проводилась подготовка лекарей для армии и флота, способных к самостоятельной хирургической деятельности.

Поскольку подготовка лекарей (а позже врачей) осуществлялась для оказания медицинской помощи раненым, то в анатомических музеях, где учащиеся обучались хирургии, кроме препаратов из неповрежденных органов, демонстрировалось разное количество травмированных частей тела, особенно головы, что давало возможность их использования в учебном процессе. При этом характер ран соответствовал особенностям повреждающих факторов. Наряду с огнестрельными встречались рубленые, колотые повреждения и проломы в костях свода черепа. Как показывает история самыми кровопролитными были войны XIX, и особенно XX века, в которых применялись огнестрельные поражающие средства больших мощностей. Так, например, во вторую мировую войну нашли широкое распространение новейшие или модернизированные виды вооружений, такие как автоматическое оружие, стали применяться новые калибры артиллерийских снарядов боль- шой разрушающей мощности. Следует отметить, что в период Великой Отечественной войны преобладали пулевые, осколочные, а также сочетанные повреждения. Применение противником необычных средств поражения приводило к образованию сложных по форме и топографии раневых каналов. Это требовало разработки новых подходов к ревизии ран, их первичной хирургической обработке и дальнейшему лечению [5]. Кроме того, нахождение военнослужащих в условиях сырых окопов, а также мокрая обувь и переохлаждение способствовали развитию так называемой «окопной стопы», что было особенно характерным для фронтов, дислоцированных в районах СевероЗападного региона (Карельского, Волховского, Ленинградского). Тяжелые ранения различных частей тела, гангрена нижних конечностей выводили из строя тысячи бойцов и командиров. Одной из причин значительных санитарных потерь была недостаточная укомплектованность подразделений армии опытными военномедицинскими кадрами. Срочно мобилизованные в первые дни войны гражданские врачи не имели достаточных знаний в области военно-полевой хирургии. Возникла необходимость обобщения опыта, приобретенного войсковыми врачами при оказании помощи на этапах медицинской эвакуации, а также военно-полевыми хирургами, проводившими хирургические вмешательства в медико-санитарных батальонах и госпиталях. Для изучения анатомии огнестрельных ран различных частей тела и органов необходимо было создать мощную учебно-материальную базу, включающую анатомические препараты с ранениями всех частей тела и органов человека.

Для этих целей начальником главного военно-санитарного управления Рабоче-крестьянской Красной армии были изданы директивы № 402 и № 403 от 12 сентября 1942 г. «…о создании патологической коллекции препаратов». Для выполнения этого распоряжения создавались специальные передвижные патологоанатомические лаборатории, которые размещались непосредственно в зоне действий Северо-Западного, Волховского, Ленин- градского и других фронтов. Особая роль в организации этой работы принадлежала главному патологоанатому Донского фронта профессору Александру Александровичу Васильеву, а также главному патологоанатому Советской армии в период 1941-1945 гг. профессору Михаилу Федоровичу Глазунову.

Сотрудниками этих лабораторий производился отбор патологоанатомического материала, представляющего собой фрагменты различных частей тела и отдельные органы погибших, преимущественно с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями. Из полученного материала были изготовлены влажные препараты, которые помещались в стеклянные банки с бальзамирующим раствором. Отдельная экспозиция была представлена костными препаратами, демонстрирующими последствия огнестрельных повреждений. Все препараты подвергались детальному описанию, а также рентгенографическому и микроскопическому исследованиям. Эта коллекция создавалась на протяжении всей войны и после ее окончания была размещена в Военномедицинском музее Министерства обороны Советского Союза, где и находилась на протяжении более 40 лет до 1988 г.

Судьба коллекции в Военномедицинском музее оказалась непростой. К сожалению, особенно в последние годы нахождения в музее, ей уделялось недостаточно внимания для поддержания экспонатов в надлежащем состоянии. В результате этого, значительное число препаратов подверглись разложению, потеряли свои информативные и демонстрационные качества. Сотрудники музея, по мере сил старались исправить положение, однако на сохранение не хватало сил и средств. Необходимо было предпринять срочные меры для спасения коллекции анатомических препаратов огнестрельных ранений периода Великой Отечественной войны.

В ноябре 1988 г. по предложению профессора И.В. Гайворонского, руководство Военно-медицинского музея приняло решение о передаче патологоанатомической коллекции в ведение кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с целью восстановления препаратов. Следует признать, что выбор именно этой кафедры для производства восстановительных работ был не случайным. На кафедре нормальной анатомии постоянно проводится научная и методическая работа по изготовлению анатомических препаратов, для чего имеется соответствующая материальная база. Также кафедра нормальной анатомии является ведущей экспериментальной площадкой по изучению различных морфофункциональных аспектов огнестрельной раны и воздействия на организм экстремальных факторов военного труда [4]. Кроме того, на кафедре имеется большой опыт в организации музейного дела, консервации, реконсервации и восстановлении раритетных анатомических препаратов [3]. Руководством кафедры преследовалась и перспективная цель, в случае восстановления коллекции препаратов рассматривалась возможность ее использования в учебном процессе для обучения военных врачей. Известно, что на кафедре нормальной анатомии курсанты и студенты получают знания о строении и топографии органов у здорового человека, поэтому с целью развития клинического мышления у будущих военных врачей целесообразно демонстрировать типичные нарушения в строении костей, суставов, мышц, внутренних органов, вызванные боевой травмой. В декабре 1988 г. патологоанатомическая коллекция времен Великой отечественной войны была доставлена на кафедру нормальной анатомии, что можно было рассматривать как начало создания музея огнестрельных ранений. Разработка рабочей концепции создания музея, отбор и реставрация влажных препаратов, распределение их по видам ранений, а также организация работ были возложены тогда на старшего преподавателя, ныне профессора кафедры нормальной анатомии полковника медицинской службы Пащенко Павла Степановича.

Доставленные влажные препараты в своем большинстве были непригодны для демонстрации. Из-за недостатка или отсутствия фиксирующей жидкости в банках, часть которых была разбита, пре- параты высохли и почернели. Кроме того, отсутствовали указатели для обозначения раневых отверстий и каналов, поврежденных частей тела и органов. Разработка способов реставрации потребовала скрупулезной методической работы. После всесторонней оценки и анализа состояния коллекции был разработан оригинальный метод реставрации музейных препаратов, утративших свои демонстрационный свойства. Сущность метода заключалась в нескольких, последовательно проводимых этапах восстановления препаратов. На первом этапе производилось механическое ручное очищение препаратов от плесени, удаление истлевших и оторвавшихся фрагментов и придание им надлежащей для демонстрации формы. На следующем этапе проводилось тщательное отмывание с последующим отбеливанием препаратов путем выдерживания их в растворах перекиси водорода различных концентраций, а также в специальных растворах, используемых на кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Продолжительность экспозиции в каждом случае подбиралась экспериментально исходя из состояния препарата. Количество смен восстанавлива- ющей жидкости зависело от степени потемнения препарата, его массы, а также ряда других факторов. После отбеливания препараты становились светлее, исчезали очаги гниения и плесени. Однако для достижения успеха в окончательном отбеливании и дофиксации препаратов уходили недели и месяцы. При этом нередко возникала необходимость в чередовании этапов отбеливания и рефиксации препаратов. На третьем этапе производилось изготовление и закрепление специальных информационных указателей на препаратах с целью обозначения раневых каналов и очагов разрушения тканей, причиненных огнестрельным и холодным оружием, что делало экспонаты музея более наглядными и демонстративными. Четвертый этап заключался в размещении готовых к экспонированию препаратов в банки с 5% раствором формалина и выдерживании в нем на протяжении 10–15 дней. Если препарат не темнел, и фиксирующая жидкость не мутнела, производили закупорку препаратов стеклянными крышками с помощью специального герметика. Готовые для демонстрации экспонаты выставлялись в витрины соответственно определенным разделам. Поскольку музей пла-

Огнестрельное ранение большеберцовой кости

Массивное повреждение тканей области голеностопного сустава

Огнестрельное ранение плечевой кости

Рис. 1. Фото анатомических препаратов огнестрельных ранений органов системы органов опоры и движения

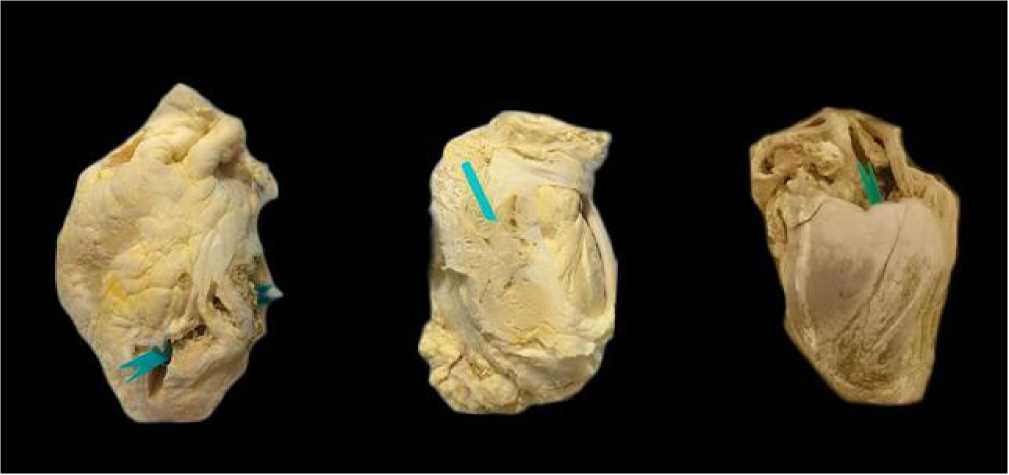

Сквозное пулевое ранение сердца

Травматическое повреждение перикарда

Огнестрельное ранение сердца

Рис. 2. Фото анатомических препаратов огнестрельных ранений сердца

Осколочное ранение

Проникающее ранение

легкого

трахеи

Множественное осколочное ранение легкого

Рис. 3. Фото анатомических препаратов огнестрельных ранений органов дыхания нировалось использовать в первую очередь как учебное подразделение кафедры нормальной анатомии, то было предложено создать коллекции препаратов по разделам согласно программе обучения курсантов. Созданный к 1990 г. «Музей огнестрельных ранений» в последующем подвергался неоднократной реконструк- ции и за годы своего существования обогатился материалами огнестрельных ранений периода как Великой отечественной войны, так и войны в Афганистане, Чеченской компании, техногенных катастроф и террористических актов мирного времени, а также материалами современных методов диагностики и лечения огне-

Осколочное ранение левой почки

Осколочное ранение правой почки

Минно-взрывное ранение почек

Рис. 4. Фото анатомических препаратов огнестрельных ранений почек

Осколочное ранение Разрыв тканей головного затылочной доли головного мозга мозга

Осколочное ранение островковой и височной долей головного мозга

Рис. 5. Фото анатомических препаратов огнестрельных ранений головного мозга стрельных повреждений [5].

В настоящее время экспозиции огнестрельных ранений периода Великой Отечественной войны являются частью фундаментального анатомического музея кафедры нормальной анатомии Военномедицинской академии имени С.М. Киро- ва. Сухие и влажные экспонаты размещены в витринах по отдельным системам органов. Все препараты снабжены табличками с наименованием, снабжены указателем мест повреждений, ведется постоянный контроль за их демонстрационным видом, при необходимости осуществляет- ся замена или добавление фиксирующей жидкости (рис. 1-5).

На кафедре концептуально разработаны рекомендации по использованию экспонатов, которые изложены в учебнометодическом пособии, предназначенном для курсантов и студентов, а также врачей и лиц, интересующихся военной медициной [4]. В связи с высокой наглядностью экспонатов, они используются при изучении соответствующих разделов анатомии человека, а также с воспитательной целью. Препараты служат наглядной учебноматериальной базой для проведения занятий с врачами, специалистами в области военно-полевой хирургии, нейрохирургии, травматологии, нервных болезней судебной медицины. Эта экспозиция является наглядным средством при проведении работы с абитуриентами, а также обзорных экскурсий со школьниками. Полученные экспонаты оказались особенно полезными в подготовке начинающих врачей, ординаров, врачей общей практики в плане психологической адаптации к восприятию вида огнестрельных ранений, а также осмысления тактики в оказании помощи раненым на различных этапах медицинской эвакуации.

Список литературы Экспозиция анатомических препаратов огнестрельных ранений Великой Отечественной войны как учебно-материальная база обучения военных врачей

- Gayvoronskiy IV. Anatomiya - fundamental'naya nauka meditsiny. V kn.: Mater. Vseross. yubil. nauch. konf., posv. 150-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.N. Tonkova. - S-Pb.: izd-vo A.M. Konovalov, 2022.- S. 182-185 In Russian.

- Gayvoronskiy IV. Istoricheskiy ocherk kafedry normal'noy anatomii Voenno-Meditsinskoy (Mediko-khirurgicheskoy) akademii (k 220-letiyu osnovaniya kafedry). Pod. red. prof. I.V. Gayvoronskogo.- S-Pb: SpetsLit, 2018.- 223s. In Russian.

- Gayvoronskiy IV, Tvardovskaya MV. Metody bal'zamirovaniya pri I.V. Buyal'skom i v nastoyashchee vremya. V kn.: Mater. obshcheross. nauch. konf. "Anatomiya kak nauka. Proshloe i nastoyashchee".- S-Pb.: VMedA, 2009.- S. 24-28. In Russian.

- Pashchenko PS, Gayvoronskiy IV, Nichiporuk GI. Muzey ognestrel'noy rany perioda Velikoy Otechestvennoy voyny.- S-Pb.: LEMA, 2015.- 88s. In Russian.

- Opyt sovetskoy meditsiny v Velikoy Otechestvennoy voyne 1941-1945 gg. Pod red. E.I. Smirnova: Obshchie voprosy voenno-polevoy khirurgii (rany, otmorozheniya, ozhogi). Otv. red. S.S. Girgolav.- T. XLII.- M.: Medgiz, 1951.- 432s. In Russian.