Экспозиция археологических памятников на территории историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН

Автор: Майничева А.Ю., Мыльников В.П., Рудая И.М., Коваленко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521667

IDR: 14521667

Текст статьи Экспозиция археологических памятников на территории историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН

К эпохе палеолита относится 1 памятник - гигантский нуклеус, стоянка Улалинка, Алтай. К периоду конца мезолита–начала неолита - 1 (камень с изображением лося, Нижний Амур). Неолит представлен камнем с изображением масок-личин, Нижний Амур.

Бронзовый век включает объекты, относящиеся к окуневской культуре, Хакасско-Минусинская котловина, - 8 (плоский курган, 3 изваяния, 2 плиты из могильных сооружений, 2 валуна с изображением личины) и к культуре херексуров и оленных камней, Забайкалье, - 6 (оленные камни - 4, изображения воинов – 2). К группе позднего бронзового – раннего железного веков относятся 9 объектов, включая 5 артефактов скифской культуры (стилизо-

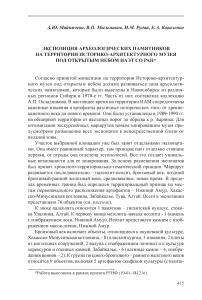

Схема зоны археологии историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН. 2010 г.

ванные изображения человека, плита с фигурками людей и лошадей, камни с изображениями оленей).

Раннее средневековье (культура древних тюрок) включает группу из 36 объектов - фигур воинов, являющихся находками из древних культовых комплексов Куюс 1, Куюс 2, Куюс 3, Куюс 4, Теньга, Онгудай, Куро-та, Нижняя Талда 1, Нижняя Талда 2, Кулада, Айтэны 1, Айтэны 2, Малый Еломан, Кызыл-Мааны. Узун-Язы, Актру, Соокту-Кообы, Макажан 1, Мака-жан 2, Мухор-Тархаты, Чаган-Баргузы 1, Чаган-Баргузы 2, Чаган-Баргузы 3, Дьер-Тебе, Кара-Дюргун, Терс-Акан, Чадыр 1, Чадыр 2, Юстыд 1, Юстыл 2, Харар-Тей, Алкаак.

Средневековье и новое время представлено эпохой чжурчжэней, Амур (2 объекта - база колонны, базальтовая ступа для обработки зерна и получения муки), и буддистскими изваяниями и артефактами (3 - камни с буддийской надписью, изваяние буддийского божества воды Лубан Жалбо Бурхан).

Маршрут идет от входной части музея около 70 м на юг вдоль существующей дороги от одной группы объектов к другой. Естественной границей зоны археологии с юга является существующая проселочная дорога к Казымскому острогу и группа деревьев. От нее экспозиция развивается на восток на расстояние 25 м, затем на северо-восток 60 м. С востока границей служит группа кедров. Экскурсанты завершают осмотр, вернувшись к его началу, пройдя вдоль существующих лесных насаждений. Особенно вызывает интерес группа экспонатов раннего средневековья, поскольку состоит преимущественно из антропоморфных фигур. Так, изваяние, найденное у зимника, вниз по правому берегу р. Катуни, в 5 км на запад от с. Куюс, выполнено из монолита, голова выделена, показаны шея и плечи. Детали лица в низком рельефе. Правая рука согнута в локте под острым углом на уровне груди поддерживает сосуд. Левая рука, опущенная на пояс, едва прослеживается. Другое изваяние, обнаруженное в окрестностях села Озерное на р. Теньга, выполнено на массивном гранитном блоке с естественным коническом верхом, в котором можно видеть головной убор. На широкой плоскости нанесены детали лица: одним приемом брови и нос, отдельно волнистые усы и одной чертой рот. Глаза раскосые, узкой полосой намечен овал лица. Еще одно оригинальное изваяние, стоявшее у зимника на правом берегу руч. Нижняя Талда, выполнено на плите темно-серой сланцевой породы, которой грубой обивкой приданы очертания человеческой фигуры. Детали лица рельефные. В верхней части головы поперечной линией показан нижний край головного убора. Руки с проработанными пальцами на уровне живота поддерживают большой сосуд. Изваяние, найденное в логу Айтэны на левом берегу р. Малый Ильгумень в 12 км от с. Хабаров-ка, выполнено из темно-серого бруса, расширяющегося кверху. На гладкой поверхности лицевой стороны камня нанесено изображение головы человека. Абрис лица показан одной овальной полосой. Глаза, нос, усы, загнутые концами вверх, также нанесены в один прием. Брови показаны одной волнистой дугой, рот овальной чертой. Непропорционально большие уши изображены при помощи двух параллельных дугообразных полосок. Изображение правого уха не вместилось на лицевой стороне, и было выполнено на южной боковой грани камня. Изваяние стояло у восточной стороны оградки (3×3 м) и ориентировано лицом на восток. На левом берегу р. Актру (левый приток р. Чуи) в составе комплекса находилось изваяние, выполненное на плите, которой были приданы правильные очертания человеческой фигуры. Выделены голова, слабо обозначены плечи. В невысоком рельефе выполнены детали лица: миндалевидные глаза, нос и пышные усы. Брови показаны двумя бороздками, рот - продолговатой выемкой. Глубокой и широкой выемкой обозначены шея и вырез одежды. Плечи округлые, покатые. Правая рука согнута в локте и поддерживает небольшой сосуд на уровне груди. Левая сколота, но, очевидно, была изображена кистью на поясе, который набран выпуклыми квадратными бляхами. Пояс охватывает фигуру с трех сторон. Слева к поясу подвешена сабля в ножнах. Рукоять короткая, округлая, перекрестие прямое. На ножнах изображены округлые скобы для подвешивания. Нижний конец ножен заканчивается на левом боку фигуры. На правом боку рельефная сумочка полукруглой формы. Все эти и другие фигуры выглядят очень эффектно и живописно, придавая особый колорит ландшафту.

Одновременно с разработкой тематико-экспозиционного плана и схемы размещения экспонатов были проделаны охранно-реставрационные мероприятия: оценка состояния каждого экспоната; определение видов грибковых наростов и отбор проб для лабораторных анализов; изготовление специальных растворов для обработки грибков-лишайников с целью их уничтожения; составление растворов для консервирующей пропитки поверхностей каменных изваяний, препятствующих образованию грибковых наростов и действия влаги. Было выявлено, что ранее установленные бетонные постаменты хорошо изолируют изваяния от воздействия травяного покрова и тем самым в значительной степени уменьшающим риск повторного заражения каменных поверхностей грибковыми наростами. Особенностью постаментов является их конструкция. Бетонное основание окружает артефакт со всех сторон, являясь одновременно площадкой для осмотра экскурсантами. Вместе с тем, изваяние не имеет контакта с бетоном, а для обеспечения устойчивости нижней частью помещено в углубление, заполненное утрамбованной смесью песка и гравия. Часть артефактов установлена непосредственно на гравийно-песчаную подушку.

Обследование обработанных в 2007-2008 гг. экспонатов показало незначительную степень появления новых образований лишайников и мхов, что говорит об эффективности примененной технологии, которая включает сухую обработку поверхностей каменных артефактов и изваяний, наложение водяных компрессов с последующей очисткой поверхностей щетками с естественной щетиной и деревянными лопатками разбухшей и отмякшей консистенции мхов-лишайников, смывание их водой, естественную сушку поверхностей, их пропитку биозащитными и гидрофобными растворами серии «Оберег». Вместе с тем, требуется очистка остальных артефактов, часть из которых долгое время были погружены в почву и заросли травой. Некоторые изображения на изваяниях и плитах и их отдельные детали скрыты под слоями органических наростов, которые портят не только поверхность каменных основ, но и их структуру, заполняя трещины и щели и размножаясь в них.

В результате проведенных научно-реставрационных работ было выполнено обследование и освидетельствование состояния уже обработанных в 2007-2008 гг. с целью их сохранения экспонатов. Примененная методика показала свою эффективность. Зона археологии была выделена в цельный комплекс, четко выраженная группировка экспонатов по хронологическому признаку облегчает знакомство с ними. Использование особенностей ландшафта позволило создать интересное объемно-пространственное решение для размещения непростых для экспозиции объектов.