Экспрессия антигена ВЗН в легких мышей при экспериментальном моделировании лихорадки Западного Нила

Автор: Смирнов А.В., Бутенко А.М., Снигур Г.Л., Быхалов Л.С., Хуторецкая Н.В., Ларичев В.Ф.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: По материалам научно-практической конференции

Статья в выпуске: 1 (33), 2012 года.

Бесплатный доступ

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием моноклональных антител к вирусу Западного Нила отмечена ядерная и цитоплазматическая экспрессия антигенов, которая была наиболее выражена в альвеолярных макрофагах и эндотелии кровеносных капилляров межальвеолярных перегородок легких в группе животных с клиническими проявлениями лихорадки Западного Нила на 7 сутки от момента инфицирования.

Лихорадка, иммуногистохимия, антиген, экспрессия, альвеолярные макрофаги

Короткий адрес: https://sciup.org/142148970

IDR: 142148970 | УДК: 616.91-092.9:616.24

Текст научной статьи Экспрессия антигена ВЗН в легких мышей при экспериментальном моделировании лихорадки Западного Нила

Появление многочисленных случаев ЛЗН, начиная с 1999 года, в Западном полушарии резко актуализировали обозначенную проблему [Бутенко А. М., 2007; Petersen L. R., Hayes E. B., 2008; Bataille A., et al., 2009; Levi M.E., et al., 2010]. Антигены вируса Западного Нила (ВЗН) с регулярным постоянством обнаруживаются в пробах комаров и клещей на территории Волгоградской области [Фёдорова М. В., 2007; Львов Д. К. с соавт., 2008].

В работах отечественных ученых показано наличие вируса в тканях легких умерших от ЛЗН пациентов (Писарев В. Б. c соавт., 2004; Григорьева Н. В., 2005), однако особенности экспрессии антигена в легких в зависимости от стадии заболевания остаются мало изученными.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить особенности экспрессии антигена вируса Западного Нила в легких в различные периоды инфекционного процесса при экспериментальном моделировании лихорадки Западного Нила.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Иммуногистохимическое исследование с целью определения экспрессии антигенов вируса Западного Нила проводили с использованием моноклональ- ных антител предоставленных лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН. Визуализацию проводили с помощью непрямого иммунопероксидазного метода с высокотемпературной демаскировкой антигенов на базе лаборатории морфологии и иммуногистохимии Волгоградского медицинского научного центра [Григорьева Н. В., 2005; Белик Т. А., 2006].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На пятые-шестые сутки эксперимента у большинства животных наблюдалось появление парезов и параличей, то есть обнаруживались клинические проявления западнонильского энцефалита, которые связаны с обратимыми и необратимыми повреждениями нейронов различных отделов ЦНС (Глухов В. А., 2009), поэтому седьмые сутки эксперимента у заболевших животных рассматривались нами как период разгара заболевания.

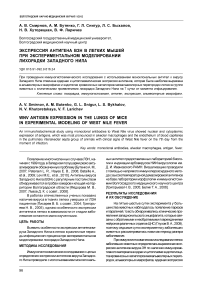

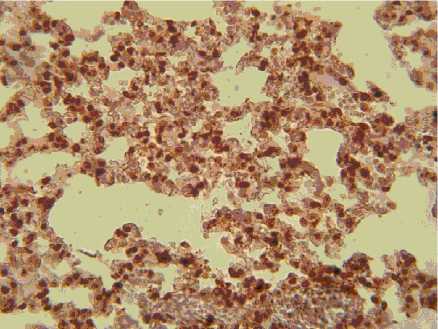

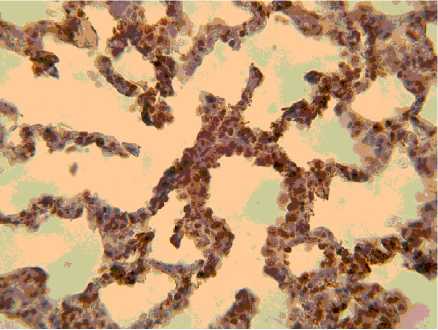

При иммуногистохимическом исследовании легких заболевших животных определялась выраженная экспрессия антигенов вируса ЗН по наличию иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме эндотелиоци-тов кровеносных капилляров межальвеолярных перегородок, альвеолярных макрофагов, ядерная экспрессия в больших и респираторных эпителиоцитах (рис. 1). При исследовании бронхиального дерева отмечено наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме реснитчатых эпителиоцитов многорядного реснитчатого эпителия мелких бронхов и бронхиол, а также ядер-ная экспрессия в эндотелии капилляров, отдельных соединительнотканных и гладкомышечных клетках мышечной и адвентициальной оболочек бронхиол (рис. 2).

Рис. 1. Наличие иммунореактивного материала в ядрах клеток респираторных отделов легкого мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН

(7-е сутки заболевания). Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином. Ув. х 400

Рис. 2. Наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме клеток многорядного реснитчатого эпителия бронхиолы мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН (7-е сутки заболевания). Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином.

Ув. х 400

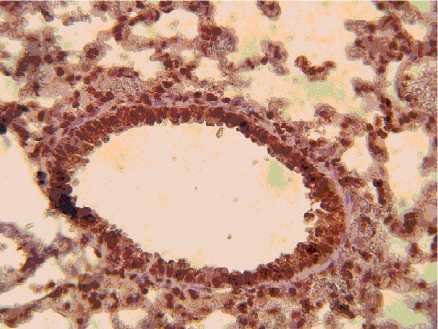

При исследовании мышей с клиническими проявлениями ЛЗН, выведенных из эксперимента на 14-е сутки (период реконвалесценции) у животных отмечается значительное уменьшение неврологической симптоматики по сравнению с предыдущим сроком эксперимента.

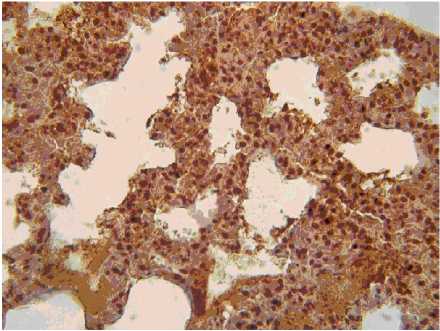

При иммуногистохимическом исследовании срезов легких животных, инфицированных ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН (14-е сутки заболевания)

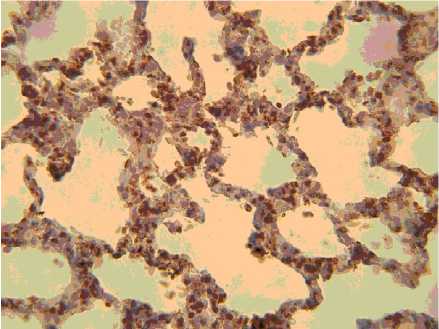

определялась менее выраженная экспрессия антигенов вируса ЗН в ядрах клеток респираторного эпителия, выстилающего альвеолы. Иммунореактивный материал накапливался в части ядер респираторных эпителиоцитов, больших эпителиоцитов, альвеолярных макрофагов, а также в ядрах эндотелиоцитов кровеносных капилляров межальвеолярных перегородок (рис. 3). В цитоплазме вышеуказанных клеток экспрессия антигенов вируса ЗН низкая. При исследовании бронхиального дерева отмечено меньшее количество иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме клеток многорядного реснитчатого эпителия мелких бронхов и бронхиол по сравнению с предыдущим сроком исследования (рис. 4).

Рис. 3. Наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме респираторных эпителиоцитов мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН (14-е сутки заболевания).

Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином.

Ув. х 400

Рис. 4. Наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме клеток многорядного реснитчатого эпителия бронхиолы мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН (14-е сутки заболевания). Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином. Ув. х 400.

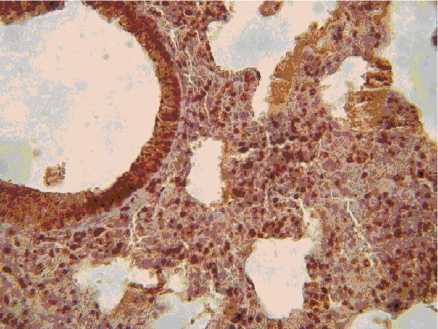

При исследовании животных (инфицированные животные с клинической симптоматикой ЛЗН, умер- шие в ходе эксперимента) умерших на 6— 9-е сутки эксперимента при нарастании неврологической симптоматики, с развитием глубокой мозговой комы.

При иммуногистохимическом исследовании легких заболевших животных определялась менее выраженная экспрессия антигенов вируса ЗН в ядрах клеток респираторного эпителия, выстилающего альвеолы. Иммунореактивный материал накапливался в части ядер респираторных эпителиоцитов, больших эпителиоцитов, альвеолярных макрофагов, а также в ядрах эндотелиоцитов кровеносных капилляров межальвеолярных перегородок (рис. 5). В цитоплазме вышеуказанных клеток экспрессия антигенов вируса ЗН низкая. При исследовании бронхиального дерева отмечено меньшее количество иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме клеток многорядного реснитчатого эпителия мелких бронхов и бронхиол по сравнению с предыдущим сроком исследования (рис. 6).

Рис. 5. Наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме респираторных эпителиоцитов мыши, с клиникой ЛЗН, умершей на 7-е сутки. Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином. Ув. х 400

Рис. 6. Наличие иммунореактивного материала в ядрах и цитоплазме клеток многорядного реснитчатого эпителия бронхиолы мыши, с клиникой ЛЗН, умершей на 7-е сутки. Иммунопероксидазный метод с использованием двойных антител с докраской гематоксилином.

Ув. х 400.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении иммуногистохимического исследования с использованием моноклональных антител к вирусу Западного Нила отмечена ядерная и цитоплазматическая экспрессия антигенов, которая была наиболее выражена в альвеолярных макрофагах и эндотелии кровеносных капилляров межальвеолярных перегородок легких в группе животных с клиническими проявлениями заболевания на 7-е сутки от момента инфицирования.