Эластичность занятости на региональных рынках труда в России

Автор: Гильтман М.А., Вотякова А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

Эластичность занятости по выпуску считается одним из главных индикаторов гибкости рынка труда. Для России этот показатель оставался относительно низким, что отличало российский рынок труда от переходных экономик других стран Центральной и Восточной Европы. Мотивацией к написанию данной статьи стала существенная разница в экономическом развитии российских регионов и предположение о том, что это может отражаться на функционировании регионального рынка труда. Теоретической основой послужила модель равновесия на локальных рынках труда Rosen-Roback (1979, 1982), дополненная Moretti (2010, 2011), в которой, в частности, объясняются причины большей гибкости локальных рынков труда по сравнению с национальным. Отталкиваясь от того факта, что данные о функционировании российских рынков труда по городам не всегда доступны, а также принимая во внимание скорее региональную, чем локальную организацию российской экономики, мы применили положения этой модели к региональным российским данным. При проведении исследования тестировалось две гипотезы: динамика занятости в регионе зависит от уровня развития региональной экономики и ее структуры; эластичность занятости, измеренная по валовому региональному продукту (ВРП), в субъектах РФ выше среднероссийских значений, иными словами, региональные рынки труда отличаются большей гибкостью. Исследование включало два этапа. На первом этапе использовался метод аналитической группировки на основе медианных значений показателей, на втором была построена и оценена эконометриче-ская модель, измеряющая влияние отдельных факторов на занятость в регионах. Оценивание проводилось на основе данных Росстата, эконометрический анализ включал в себя панельные региональные данные за 20062012 гг. Результаты позволили принять сформулированные гипотезы. Помимо этого было выявлено, что изменения в структуре региональной занятости оказывали на динамику численности занятых в регионах большее влияние, чем изменения ВРП и заработной платы.

Занятость, эластичность, региональные рынки труда

Короткий адрес: https://sciup.org/147201492

IDR: 147201492 | УДК: 331.526

Текст научной статьи Эластичность занятости на региональных рынках труда в России

Различия в экономическом развитии российских регионов позволяют предполагать существование определенных особенностей в функционировании региональных рынков труда. Одним из самых главных индикаторов состояния территориального рынка труда является занятость, а гибкость рынка труда, его способность приспосабливаться к внешним экономическим шокам измеряют с помощью эластичности занятости (Гильтман, 2014) [3; 24]. Для российской модели рынка труда характерна низкая эластичность занятости как относительно выпуска продукции (Капелюшников, 2009) [10], так и относительно заработной платы (Svejnar, 1999) [29]. Причем данная ситуация не является типичной для стран, переживших переходный период. Так, Basu (1995 и 1997), Grosfeld и Nivet (1997), Köllö (1997), Korosi (1997), Singer (1996), Brauer (1995), Commander и Dhar (1998) оценили коэффициенты эластичности занятости по выпуску в большинстве стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в диапазоне 0,3–0,9, тогда как в России этот показатель во всех исследованиях оказался статистически незначимым – около 0 [29]. Р.И. Ка-пелюшников (2009) объясняет такую феноменальную стабильность занятости и ее слабую чувствительность к динамике ВВП специфическими чертами российской модели рынка труда – гибкой занятостью и гибкой заработной платой, которые поддерживаются слабым инфорсментом трудового законодательства [10]. При этом анализ, проведенный фактически с начала перехода к рынку и по 2011 г., позволил Р.И. Капелюшникову говорить об устойчивости основных характеристик российской модели рынка труда, что объясняется в основном ее институциональными особенностями (Kapeliushnikov, Kuznetsov, Kuznetsova, 2011) [22], (Капелюшников, Ощепков, 2014) [9].

Как показывают результаты ряда эмпирических исследований, выполненных на российских данных с учетом региональной составляющей, воздействие институтов на рынки труда в регионах зачастую довольно сильно варьируется (Гимпель- сон и Зудина, 2014) [1], Лукьянова (2011) [12], Кобзарь (2009) [11], Капелюк (2014) [8], Commander, Nikoloski, Plekhanov (2013) [20], Гим-пельсон, Жихарева, Капелюшников (2015) [4], Ощепков (2011, 2013) [15; 16], Мироненко (2010) [14], Muravyev, Oshchepkov (2013) [27]), что отражается на заработной плате в регионах (Berger, Blomquist, Sabirianova Peter (2003) [17], Bignebat (2003) [18], Bignebat (2005) [19], Лукьянова, Ощеп-ков (2007) [13]). С другой стороны, Лукьянова и Ощепков (2007) пришли к выводу о различиях и в самом функционировании региональных рынков труда в России [13]. Учитывая, что рынок труда по своей природе вторичен по отношению к рынку товаров и услуг, а по оценкам некоторых ученых разница в экономическом развитии российских регионов более существенна, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран (Oshchepkov A.Y., Kholodilin K., Siliverstovs B. (2009) [28], Guriev и Vakulenko (2012) [21], Lehmann и Silvagni (2013) [23]), можно предположить, что основная функциональная особенность российского рынка труда – низкая эластичность занятости по выпуску – может проявляться в регионах по-разному. По существу, это означает, что российская модель рынка труда, сохраняя свои основные характерные черты, приобретает на региональных рынках труда специфические особенности.

Теоретически последнее предположение может быть основано на модели равновесия на локальных рынках труда Rosen-Roback (1979, 1982), согласно которой внутри страны труд в гораздо большей степени более мобилен, чем между странами, что делает предложение труда на рынках труда отдельных территорий абсолютно эластичным [26, с. 1254–1255]. Изначально в модели равновесия на локальных рынках труда предполагалось, что работники при выборе территорий для трудоустройства ориентируются на номинальную и реальную заработную плату, а также эффективность локальной (в нашем случае – региональной) экономики и выбор отдельного индивидуума шире при его более высокой квалификации. Формально самый простой вариант модели косвенной функции полезности i- го индивидуума в городе с представлен следующим образом:

Uic = wc – rc + Ac + eic , (1)

где w c – номинальная заработная плата в городе с , rc – расходы на жилье в городе с , A c – преимущества города с , e ic – индивидуальные предпочтения индивидуума (работника) относительно проживания в городе с .

Как следует из модели, работник будет принимать решение относительно выбора территориального рынка труда исходя из экономических факторов, преимуществ данной территории для проживания и своего субъективного отношения к проживанию на данной территории. E. Moretti (2010, 2011) дополнил эту модель тем, что индивидуальные предпочтения относительно места проживания и возможность пользоваться преимущест- вами конкретной территории снижают эластичность труда между местными рынками, но высокая мобильность рабочей силы между отдельными территориями страны все-таки остается одной из ключевых предпосылок этой модели [25; 26]. В целом согласно модели E. Moretti работники тяготеют к территориям с наибольшей производительностью, поскольку это приводит к увеличению спроса на труд со стороны фирм, они повышают заработную плату, что привлекает новых работников из других территорий страны, в результате занятость на данной территории растет. В модели подчеркивается (и подтверждается рядом эмпирических исследований), что более квалифицированные работники более склонны к трудовой миграции, что приводит к еще большему росту производительности на территориях, уже имевших такое преимущество.

Помимо этого, E. Moretti [25; 26] анализирует ряд эмпирических исследований и теоретически обосновывает причины, по которым производительность отличается между отдельными территориями страны. В частности, он выделяет три группы причин:

– производимый продукт может продаваться как внутри страны, так и экспортироваться, т.е. он не привязан к той территории, где находится фирма (исходная предпосылка модели Rosen-Roback (1979, 1982) [26, с. 1255], это означает, что цены на производимые товары и заработная плата не зависят от доходов потребителей данной конкретной территории [26, с. 1262];

– кластеризация, основанная на том, что фирмы одной отрасли концентрируются на определенной территории из-за отраслевой специфики и внешних эффектов [26, с. 1282–1284];

– сильные или слабые рынки труда отдельных территорий (thick/thin labor markets). Если рынок труда данной территории «сильный» (thick), то это создает ряд преимуществ для фирм и работников. Фирмам легче найти квалифицированных работников для определенной отрасли (чем более специализированная рабочая сила требуется, тем больше преимуществ для фирм и работников). У работников повышается вероятность найти рабочее место, соответствующее индивидуальным навыкам и предпочтениям и меньше риск безработицы даже в период спада. Концентрация работников на «сильных» рынках труда повышает отдачу на человеческий капитал также и в фирмах, оказывающих услуги (non-tradable goods), что стимулирует еще большие инвестиции в человеческий капитал на территориях с сильными рынками труда. В результате повышается производительность труда, заработная плата и занятость, и различия между «сильными» и «слабыми» рынками труда сохраняются [26, с. 1287–1295]. Таким образом, занятость на территориальных рынках труда зависит от уровня экономического развития и структуры экономики территории.

Как минимум в двух работах, выполненных на российских данных, модель равновесия на локальных рынках труда находит свое подтверждение. В частности, устойчивость различий в квали- фикации работников между регионами России отмечается в работе известного российского специалиста по региональной экономике Зубаревич (2012) [7]. Согласно разработанной ею политикогеографической типологии можно выделить «четыре России», при этом наиболее образованное, молодое и мобильное население проживает в «первой России», объединяющей жителей крупных и крупнейших городов. Именно в крупных и крупнейших городах, согласно данным Зубаревич характеристикам, функционируют «сильные» рынки труда. Рынки труда остальной части России в целом можно описать как «слабые» с точки зрения квалификации работников, возможностей трудоустройства и уровня заработной платы. Оценки Лукьяновой и Ощепкова (2007) усиливают выводы о формировании различных по своим качественным характеристикам региональных рынков труда за счет концентрации на определенных территориях не только разных работников, но и работодателей с разной производительностью и разными возможностями оплаты наемного труда [13]. Таким образом, для региональных рынков труда России характерна концентрация качественно различных работников и работодателей, что, вероятно, оказывает влияние на функционирование этих рынков.

Соединяя все описанные выше концепции и результаты исследований, можно сформулировать следующие гипотезы:

-

- динамика занятости в регионе зависит от уровня развития региональной экономики и ее структуры;

-

- эластичность занятости, измеренная по валовому региональному продукту (ВРП), в субъектах РФ выше среднероссийских значений, иными словами, региональные рынки труда отличаются большей гибкостью.

Проведенное исследование включало в себя два этапа: изучение описательной статистики, характеризующей функционирование региональ- ных рынков труда, и моделирование занятости в субъектах РФ (построение эконометрической модели). Сначала на основе данных Росстата были построены динамические ряды за 1995-2012 гг., показывающие прирост показателей ВРП и занятости относительно предыдущего года. Нестандартная ситуация наблюдалась преимущественно в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

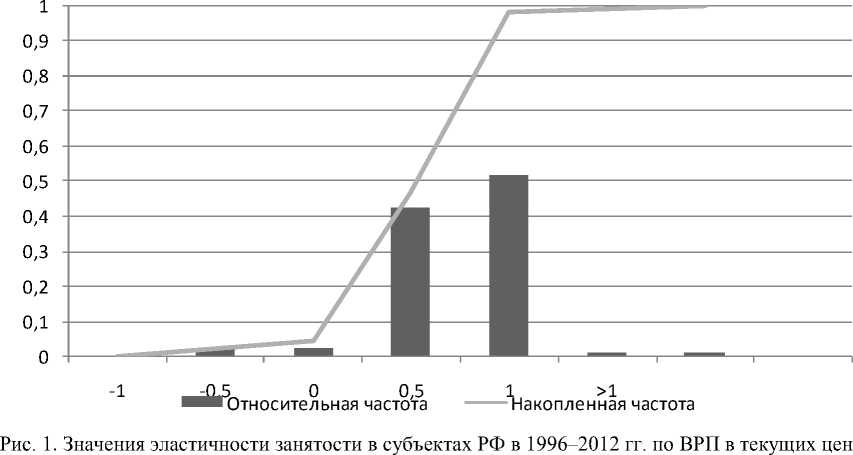

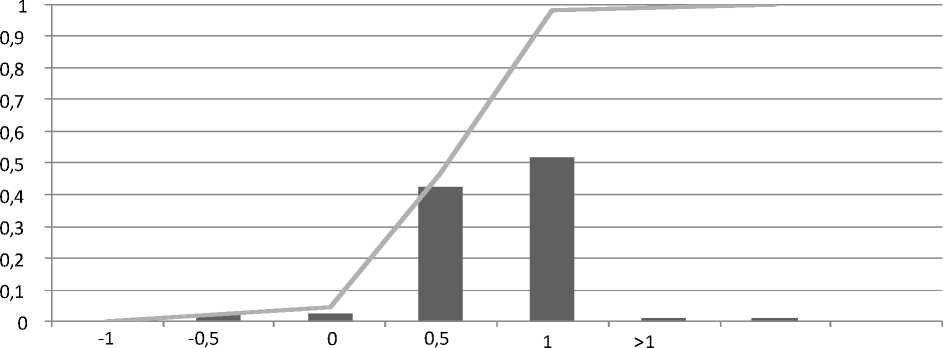

Далее по формуле (2) [2; 5] были определены значения эластичности занятости по ВРП (в текущих и постоянных ценах). Анализ полученных значений показал, что в большинстве регионов эластичность в период «до подъема» была отрицательной, в период «подъема» ряд регионов сохранили отрицательные значения, а период «кризиса и вос- становления» регионы переживали по-разному. Кроме того, значения эластичности во многих случаях были выше 0 (рис. 1, 2) и в некоторых случаях колебались в переделах от 0,5 до 0,4, что выше общероссийских показателей, как правило, не превышавших за этот же период 0,1 (расчеты авторов по той же формуле). Период с 1995 по 2011 гг. так же, как это принято в современной литературе, мы разделили на подпериоды: до подъема российской экономики - 1995-1998 гг., подъем - 1999-2008 гг., кризис (2008-2009 гг.) и последующее восстановление - 2008-2012 гг. В целом в исследованиях западных коллег и Р.И. Капелюшникова [10] эластичность занятости по выпуску была выше в пе- риод кризиса и ниже на стадии подъема, как в странах ЦВЕ, так и в России, хотя в России колебания были значительно мягче. Следовательно, мы можем ожидать менее высоких значений эластич- ности занятости во ВРП в период 1999-2008 гг. и чуть более высоких в остальные периоды:

ВРП в текущих ценах

ВРП в текущих ценах

Накопленная частота

Относительная частота

Рис. 1. Значения эластичности занятости в субъектах РФ в 1996–2012 гг. по ВРП в текущих ценах

Прежде чем строить эконометрическую модель и оценивать влияние факторов, попробуем внимательно изучить описательную статистику. Работа с описательной статистикой позволяет провести предварительный анализ, уловить общие закономерности. В настоящем исследовании было необходимо понять, есть ли какая-то закономерность в распределении значений эластичности между регионами и периодами, потому что при отсутствии таковой смысл построения эконометрической модели утрачивается. Для работы с описательной статистикой и анализа полученного массива значений эластичности занятости был применен метод аналитической группировки. Преимущества данного метода для работы с большими массивами данных заключается в том, что группировка не только позволяет упорядочить данные, но выделить общие признаки уже на стадии объединения в группы, т.е. провести предварительный анализ. В качестве группировочного признака были выбраны значения эластичности, и по описанным выше периодам были определены их медианные значения по каждому региону. На основе группировки медианных значений эластичности удалось выделить пять основных групп регионов.

Таблица 1

Группы регионов в зависимости от показателей эластичности занятости по ВРП

|

Показатель |

Эластичность (медианные значения) |

||

|

1996–1998 гг. |

1999–2008 гг. |

2009–2012 гг. |

|

|

ВРП в текущих ценах, Занятость – БТР |

|||

|

РФ |

–0,11 |

0,03 |

0,01 |

|

Субъекты РФ (все) |

–0,09 |

0,02 |

0,00 |

|

1 группа |

0,02 |

0,05 |

0,07 |

|

2 группа |

–0,22 |

0,00 |

–0,07 |

|

3 группа |

–0,08 |

0,06 |

–0,01 |

|

4 группа |

–0,13 |

0,01 |

0,00 |

|

5 группа |

–0,02 |

0,02 |

–0,01 |

|

ВРП в постоянных ценах (1995) , Занятость – БТР |

|||

|

РФ |

–0,04 |

0,06 |

0,02 |

|

Субъекты РФ (все) |

0,08 |

0,03 |

0,01 |

|

1 группа |

0,03 |

0,09 |

0,09 |

|

2 группа |

0,08 |

0,01 |

–0,08 |

|

3 группа |

0,10 |

0,09 |

–0,01 |

|

4 группа |

0,06 |

0,01 |

0,00 |

|

5 группа |

0,02 |

0,03 |

0,02 |

|

ВРП в постоянных ценах (1995) , Занятость – ОНПЗ * |

|||

|

РФ (среднее) |

н/д |

0,16 |

0,07 |

|

Субъекты РФ (все) |

н/д |

0,09 |

0,08 |

|

1 группа |

н/д |

0,37 |

0,14 |

|

2 группа |

н/д |

–0,12 |

–0,02 |

|

3 группа |

н/д |

0,00 |

0,14 |

|

4 группа |

н/д |

0,10 |

0,07 |

|

5 группа |

н/д |

0,09 |

0,11 |

*Средний период – 2007–2008 гг.

Как показывают данные табл. 1, различия в группах были следующие:

-

• первая группа: эластичность занятости по ВРП преимущественно больше нуля на протяжении двух и более периодов;

-

• вторая группа: значения эластичности преимущественно меньше нуля на протяжении двух и более периодов;

-

• третья группа: эластичность преимущественно больше нуля в 1999-2008 гг., меньше нуля в 1996-1998 гг. и близка нулю в 2009-2012 гг.;

-

• четвертая группа: эластичность преимущественно меньше нуля в 1996-1998 гг. и близка к нулю в остальные периоды (более трети субъектов РФ);

-

• пятая группа: значения эластичности несущественны на протяжении всех периодов.

Как видно из распределения значений эластичности по группам регионов, ни в одной из групп показатели не вели себя ожидаемым образом, что, с нашей точки зрения, могло объясняться именно более высокой мобильностью и индивидуальными предпочтениями работников относительно места проживания. Очевидно это на примере отрицательной миграции из северных регионов, несмотря на рост ВРП и, соответственно, заработной платы. Ряд регионов, напротив, был привлекателен за счет более высокой заработной платы при условии приемлемых условий жизни. Все эти различия отразились на значениях эластичности занятости по ВРП. Более конкретно распределение субъектов РФ по группам выглядит следующим образом. Первая группа : Московская область, г. Москва, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Иркутская область, Новосибирская область, Томская область, Хабаровский край; вторая группа : Костромская область, Тверская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Пермский край, Кировская область, Курганская область, Республика Алтай, Магаданская область, Чукотский автономный округ; третья группа : Калининградская область, Краснодарский край, Астраханская область, КабардиноБалкарская Республика, Республика Северная Осе-тия-Алания, Ставропольский край, Забайкальский край, Тюменская область, Еврейская автономная область; четвертая группа : Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Свердловская область, Республика Тыва, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область, Сахалинская область; пятая группа : Брянская область, Ивановская область, Курская область, Ленинградская область, г. Санкт-

Петербург, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Пензенская область, Челябинская область, Республика Хакасия, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область, Камчатский край.

Для объяснения полученных результатов были выделены факторы, которые, с нашей точки зрения, были способны повлиять на различия в реакции занятости на изменение ВРП, и определены их медианные значения по группам регионов по выделенным периодам. Перечень факторов был сформирован на основе изучения литературы по региональным рынкам труда и включает в себя различные характеристики функционирования рынка труда, такие как неформальная занятость, заработная плата, коэффициент замещения рабочей силы (показывает социально-профессиональную мобильность работников), миграционный прирост (как характеристику территориальной мобильности населения, включая экономически активное население), среднюю продолжительность поиска работы и уровень безработицы (как показатели напряженности регионального рынка труда), количество отработанных человеко-часов (показывают интенсивность работы), ожидаемую продолжительность жизни (как фактор, отражающий привлекательность региона для проживания работника).

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы относительно выделенных по значениям эластичности групп регионов. В первой группе наблюдались наиболее высокие показатели миграционного прироста, номинальной заработной платы и ее роста, количества отработанных человеко-часов и значения коэффициента замещения рабочей силы. Вторая группа характеризовалась максимальными значениями миграционной убыли населения, самыми низкими значениями медианных показателей ожидаемой продолжительности жизни, наиболее высокой средней заработной платой (номинальная и в ценах 1995 г.), максимальным ростом реальной заработной платы, минимальным количеством отработанных человеко-часов (с тенденцией к снижению), средней продолжительности поиска работы и доли сельского хозяйства в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости, при максимальной доле добычи полезных ископаемых. В третьей группе динамика многих показателей (как и эластичность занятости) была разнонаправленной, при этом наблюдался высокий темп роста реальной и номинальной заработной платы, максимально высокие доли сельского хозяйства и бюджетных секторов экономики в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости (последняя демонстрировала также максимально высокий рост), минимальная - доля обрабатывающих производств, наиболее высокая доля неформальной занятости, максимальное отношение безвозмездных перечислений в бюджеты субъектов РФ к доходам региональных бюджетов и уровень общей безработицы. В четвертой и пятой группах большинство показателей было достаточно стабильным, особенно в пятой группе, за исключением тенденции к увеличению миграционной убыли населения;

минимальный из всех групп регионов рост реальной заработной платы за все рассматриваемые периоды, высокий показатель количества отработанных человеко-часов.

Для количественной оценки факторов, влияющих на динамику занятости в субъектах РФ, была построена и оценена эконометрическая модель с фиксированными эффектами, учитывающими специфические устойчивые региональные особенности, с добавлением лагов. Решение о добавлении лагов было принято на основе изучения эмпирических исследований эластичности занятости в странах ЦВЕ [29, с. 2817], которые в основном проводились на панельных данных за два года на уровне фирм с помощью авторегрессионной модели распределенных лагов. Общая спецификация модели приведена в уравнении (3) [29, с. 2817]:

logLt = «о + «1 log(W) t + a2log(^)t-1 + a3log Qt + , (3)

a4logQ t-1 + a5logX t + a6logXt-I + a logLt-1

где L – количество работников,

W – заработная плата (в постоянных ценах),

Q – выпуск продукции (в постоянных ценах),

X – прочие факторы, способные оказывать влияние на занятость, t – период времени.

По результатам оценок в странах ЦВЕ из прочих факторов значимыми оказались форма собственности и возраст фирмы (наибольшая эластичность занятости была в приватизированных компаниях Basu (1995, 1997), Grosfeld and Nivet (1997)). Поскольку мы проводили исследование на агрегированных региональных данных, то несколько изменили спецификацию модели, включив в нее пе- ременные, описывающие структуру региональной экономики, в частности долю занятых в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, что вполне соотносится с факторами, влияющими на занятость в модели равновесия на локальных рынках E. Moretti [25; 26]. Также пришлось отказаться от авторегрессии в связи с невыполнением ряда формальных тестов, в частности теста на адекватную спецификацию модели. Учитывая, что в большинстве случаев для изучения региональной специфики рынка труда применяются модели с фиксированными эффектами (например, Гимпель-сон и Зудина (2014) [1], Кобзарь (2009) [11], Капе-люк (2014) [8], Muravyev, Oshchepkov (2013) [27], Гимпельсон, Жихарева, Капелюшников (2014) [6] и др.), мы также использовали этот вид модели. При моделировании было учтено, что изменение факторов, в частности ВРП, отраслевой структуры занятости и др., влияет на численность занятых в регионе не сразу, а с определенным запаздыванием, поэтому в модель были добавлены лаги независимых переменных.

В качестве зависимой переменной была выбрана численность занятых (логарифм) по балансу трудовых ресурсов (сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели»), независимыми переменными стали ВРП в ценах 2006 г. (логарифм), заработная плата в ценах 2006 г. (логарифм), структурные составляющие с лагами в 5 лет. Количество лагов определялось на основании формальных критериев Акаике и Шварца, а также теста на нормальное распределение остатков. В итоге уравнение было оценено на панельных данных за 2006–2012 гг. для 79 субъектов РФ, исключая автономные округа и Чеченскую республику. Оценивание проводилось с помощью эконометрического пакета Gretl , результаты оценивания приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты оценивания влияния факторов на численность занятых в субъектах РФ в 2006–2012 гг.

|

Переменная |

Коэффициент (cт. ошибка) |

Переменная |

Коэффициент (cт. ошибка) |

|

const |

6,04 (0,86)*** |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t |

–0,005 (0,004) |

|

ВРП (log)t |

0,05 (0,02)* |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t-1 |

–0,0005 (0,004) |

|

ВРП (log)t-1 |

0,01 (0,03) |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t-2 |

0,0009 (0,003) |

|

ВРП (log)t-2 |

0,01 (0,03) |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t-3 |

0,001 (0,002) |

|

ВРП (log)t-3 |

–0,02 (0,02) |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t-4 |

–0,001 (0,003) |

|

ВРП (log)t-4 |

–0,01 (0,02) |

Доля занятых в обраб. пром-ти (%)t-5 |

–0,0004 (0,003) |

|

ВРП (log)t-5 |

0,03 (0,01)* |

Доля занятых в c/х (%)t |

–0,005 (0,004) |

|

Заработная плата (log)t |

–0,03 (0,05) |

Доля занятых в c/х (%)t-1 |

0,008 (0,003)** |

|

Заработная плата (log)t-1 |

–0,02 (0,08) |

Доля занятых в c/х (%)t-2 |

0,005 (0,004) |

|

Заработная плата (log)t-2 |

–0,01 (0,06) |

Доля занятых в c/х (%)t-3 |

0,003 (0,002) |

|

Заработная плата (log)t-3 |

0,04 (0,04) |

Доля занятых в c/х (%)t-4 |

0,004 (0,003) |

|

Количество наблюдений 158 |

|||

|

Стандартная ошибка регрессии 0,009 |

|||

|

R2(within) 0,292 |

|||

|

*** однопроцентный уровень значимости, ** пятипроцентный уровень значимости, * десятипроцентный уровень значимости |

|||

Увеличение ВРП на 1% увеличивает занятость в регионе в том же периоде на 0,05%. Эластичность эта невелика, однако показатель значим на десятипроцентном уровне значимости. При этом долгосрочный эффект проявляется с лагом в 5 лет и составляет 0,08%. Из других оцененных перемен- ных значимой оказалась только доля занятых в сельском хозяйстве с лагом в один год. Коэффициент при данной переменной показывает, что увеличение этого показателя в регионе на 1% приводит к росту занятости в следующем периоде на 0,8%. Полученные результаты говорят о том, что в регио- нах с более высокими темпами прироста ВРП и бóльшим удельным весом занятых в сельском хозяйстве эластичность занятости в 2006–2012 гг. была выше. Несмотря на не очень высокие региональные значения эластичности занятости, результаты нашего исследования показывают, что в ряде регионов значения эластичности занятости по ВРП были несколько выше, чем в среднем по РФ, что позволяет принять сформулированные гипотезы. Помимо этого, можно сделать следующие выводы:

-

• эластичность занятости по ВРП в субъектах РФ в период 1995–2012 гг. была невысока, но в ряде случаев значения этого показателя были выше, чем в РФ в целом;

-

• как правило, более высокая эластичность занятости наблюдалась в регионах в период «подъема» 1999–2008 гг.;

-

• наиболее высокие показатели эластичности занятости были в регионах с более высокой миграционной активностью населения и высокими темпами роста номинальной заработной платы; наименее эластичной занятость была преимущественно в добывающих регионах с наиболее высокой реальной заработной платой;

-

• оценки влияния ВРП на численность занятых в регионах в 2006–2012 гг. оказались статистически значимыми, хотя показатели были невысоки и действовали с запаздыванием (лагами);

-

• изменения в структуре региональной занятости, а именно динамика доли занятых в сельском хозяйстве, оказывали на динамику численности занятых в регионах большее влияние, чем изменения ВРП и заработной платы. Это означает, что наиболее сильное влияние на численность занятых, вероятно, оказывают факторы отраслевого спроса на труд.

Таким образом, рынок труда России очень сложно характеризовать без учета региональной специфики. Разные значения эластичности занятости по ВРП в регионах в целом соответствуют модели равновесия на локальных рынках труда (Rosen-Roback (1979, 1982) [26] и Moretti (2010, 2011) [25; 26]), а именно объяснениям о том, что более высокая производительность региональной экономики (измеренная по ВРП) и более высокая заработная плата привлекательна для работников, но разные природно-климатические условия, доступ к медицинским, образовательным услугам в регионах приводят к тому, что заработная плата не во всех регионах является определяющим фактором для выбора места работы и проживания. С точки зрения спроса на труд, изменения в занятости численно не очень сильно зависят от производительности региональной экономики и происходят с определенными лагами, что в целом согласуется с моделью российского рынка труда Р. Капелюшни-кова (2009) [10]. При этом наибольшее влияние на изменение численности занятости в регионе оказывает изменение отраслевой структуры занятости, что, с нашей точки зрения, объясняется изменениями отраслевого спроса на труд. Поскольку регионы имеют, как правило, выраженную отраслевую специфику, то вполне логично, что фактор отраслевой структуры региональной экономики вносит наибольший вклад в изменение занятости. Следовательно, можно говорить о том, что разные значения эластичности занятости в российских регионах на разных этапах экономического развития говорят о разнице в функционировании региональных рынков труда, что объясняется разными индивидуальными предпочтениями работников, с одной стороны и экономическими особенностями регионов – с другой.

Список литературы Эластичность занятости на региональных рынках труда в России

- В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда/под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 535 с.

- Варшавская Е.Я. Гибкость занятости в России: макроэкономический аспект//Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 313, вып. № 6. С. 57-60.

- Гильтман М.А. Спрос и предложение труда в регионах России: регрессионный анализ//Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования, 2015. Т. 1, № 1 (1). С. 166-175.

- Гильтман М.А., Вотякова А.А. Особенности региональных рынков труда в России: обзор эмпирических исследований//Социально-экономические проблемы современной российской экономики. Ч. 3/под ред. Н.А. Адамова. М.: Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, 2014. С. 48-64.

- Гильтман М.А., Вотякова А.А. Эластичность занятости в регионах России: статистический анализ//Проблемы современной экономики. 2014. №3. С. 245-247.

- Гимпельсон В.Е., Жихарева О.Б., Капелюшников Р.И. Движение рабочих мест: что говорит российская статистика: препринт WP3/2014/02. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 46 с.

- Зубаревич Н. В. Современная Россия: география с арифметикой//Отечественные записки. 2012. Т. 46 (1). С. 55-64.

- Капелюк С.Д. Региональная минимальная заработная плата в России: эконометрический анализ//Вестник НГУЭУ. 2014. № 1. С. 157-169.

- Капелюшников Р., Ощепков А. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития//Вопросы экономики. 2014. №7. С. 66-92.

- Капелюшников Р.И. Конец российской модели рынка труда?: препринт WP3/2009/06. М.: Изд. дом Государственного университета -Высшей школы экономики, 2009. 80 с.

- Кобзарь Е.Н. Минимальная заработная плата и региональные рынки труда в России: препринт WP15/2009/06. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 60 с.

- Лукьянова А. Л. Дифференциация заработных плат в России (1991-2008 гг.): факты и объяснения//Журнал новой экономической ассоциации. 2011. № 12. С. 124-148.

- Лукьянова А. Л., Ощепков А. Ю. Функционирование региональных рынков труда: заработная плата и безработица//Социальная политика: реалии XXI века. Вып. 3. М.: Независимый институт социальной политики, 2007. С. 32-71.

- Мироненко О. Н. Законодательство о защите занятости и подстройка спроса на труд: эмпирический анализ: Препринт WP15/2010/01/Гос. ун-т Высшая школа экономики. М.: Изд. дом Гос. ун-та -Высшей школы экономики, 2010. 72 с.

- Ощепков А.Ю. Влияние минимальной заработной платы на неформальную занятость : препринт WP3/2013/07/Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Электрон. текст дан. (200 КБ). М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 49 с.

- Ощепков А.Ю. Отдача от высшего образования в российских регионах//Экономический журнал ВШЭ. 2010. Т. 14, № 4. С. 468-491.

- Berger М., Blomquist G. and K. Sabirianova Peter. Compensating Differentials in Emerging Labour and Housing Market: Estimates of Quality of Life in Russian Cities//William Davidson Institute Working Paper. 2003. No. 620, October. 59 p.

- Bignebat C. Spatial dispersion of wages in Russia: Unequal rewards to human capital in transition//TEAM, University of Paris1&CNRS. 2003. September. 27 p.

- Bignebat C. Why are wages still so high in Siberia?//TEAM, University of Paris1 & CNRS. 2005. February.

- Commander S., Nikoloski Z., Plekhanov A. Employment Concentration and Resource Allocation: One-Company Towns in Russia//IZA Discussion Paper. 2011. No.6034. 32 p.

- Guriev S., Vakulenko E. Convergence among Russian regions, 2012. 82 p. URL: http://www. iza.org/conference_files/LMA2012/vakule nko_e8249.pdf (дата обращения: 29.09.2015).

- Kapeliushnikov R. Diversity within capitalism: the Russian labour market model with A.Kuznetsov, O. Kuznetsova//Employee Relations. 2011. № 4. P. 395-412.

- Lehmann H., Silvagni M.G. Is There Convergence of Russia's Regions? Exploring the Empirical Evidence: 1995-2010//Discussion Paper. 2013. No. 7603. 46 p.

- Giltman M.A. Estimations of the impact of some variables on the labor demand and labor supply in the subjects of the Russian Federation//Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2014. № 4 (23). С. 73-77.

- Moretti E. Local Labor Markets//Discussion Paper. 2010. No. 4905. 83 p.

- Moretti E. Local Labor Markets//Handbook of Labor Economics. Chapter 14. Vol. 4B. Amsterdam (Netherlands): Elsevier B.V., 2011. P. 12371314.

- Muravyev A., Oshchepkov A. Minimum Wages, Unemployment and Informality: Evidence from Panel Data on Russian Regions//IZA Discussion Paper. 2013. No. 7878. 36 p.

- Oshchepkov A.Y., Kholodilin K., Siliverstovs B. The Russian regional convergence process: Where does it go?//DIW Discussion Paper. 2009. No.861. 35 p.

- Svejnar J. Labor Markets in the Transitional Central and East European Economies//Handbook of Labor Economics. Chapter 42. Vol. 3B. Part Amsterdam (Netherlands), Elsevier B.V., 1999. P. 2809-2857.