Электродинамический анализ зеркальных антенн в приближении барицентрического метода

Автор: Полянский И.С., Степанов Д.Е., Кетух Д.К., Шевченко В.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности применения барицентрического метода в решении задач электродинамического анализа зеркальных антенн. Основу исследования составляет решение внутренней задачи электродинамики. Задача электродинамического анализа зеркальной антенны сформулирована в классическом представлении задачи дифракции электромагнитной волны на системе бесконечно тонких идеально проводящих экранах произвольной формы и сведена к системе интегро-дифференциальных уравнений. Решение последней выполнено численно в проекционной постановке метода Галеркина при определении аппроксимации искомой функции плотности поверхностного тока в системе глобальных для анализируемого экрана базисных функций, формируемых в приближении барицентрического метода. С учетом свойств введенных базисных функций задано интегральное представление электромагнитного поля зеркальной антенны. Уточнены особенности алгоритмической реализации разработанных решений. Работоспособность и сравнительная предпочтительность применения барицентрического метода в задачах электродинамического анализа зеркальных антенн проверена на тестовых примерах.

Барицентрический метод, зеркальная антенна, дифракция электромагнитной волны, система бесконечно тонких идеально проводящих экранов, глобальные базисные функции

Короткий адрес: https://sciup.org/140256325

IDR: 140256325 | УДК: 519.642:537.86 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.4.36-47

Текст научной статьи Электродинамический анализ зеркальных антенн в приближении барицентрического метода

Разработке методов, способов и алгоритмов анализа электромагнитных характеристик зеркальных антенн (ЗА) посвящено большое количество работ [1–6]. Основу электродинамического анализа ЗА составляет решение внутренней задачи электродинамики, которое выполняется в приближении Кирхгофа [1; 2; 6] или при непосредственном исследовании интегральных/интегро-дифферен-циальных уравнений [3–5]. На приближении Кирхгофа основываются асимптотические методы, достоинство которых состоит в невысоких вычислительных и емкостных затратах формируемого алгоритма. Их существенный недостаток – низкая универсальность при анализе многоэлементных ЗА с отражающими и облучающими устройствами сложной геометрической формы при относительно невысокой точности [17]. Этот недостаток с учетом стремительного развития средств вычислительной техники и технологий параллельных вычислений устраняется при численном решении интегро-дифференциальных уравнений электродинамической теории ЗА [4]. Основу численного решения составляет проекционная постановка метода Галеркина и его модификаций (метод моментов [7]). При этом вычислительная эффективность формируемой численной схемы существенным образом определяется рациональностью выбора си- стемы базисных функций, относительно которой задается разложение искомой функции плотности тока. Для решения указанной задачи в работе [8] при анализе ЗА предлагается использовать барицентрический метод (БМ) [9; 10]. Недостатки [8] состоят в том, что постановка задачи дифракции и интегральное представление электромагнитного поля (ЭМП) отличаются от классически принятых [11] для ЗА [4]; базисные функции вычислительно избыточно формируются через дифференциальные формы Уитни (краевые векторные функции Неделека). Также в работе [8] в явном виде не приводятся результаты сравнений по эффективности решения тестовых задач с широко используемым в современных САПР электродинамического анализа антенн и СВЧ-устройств методом формирования базисных функций – RWG [12]. Цель настоящей статья во взаимосвязи с результатами [10; 13] состоит в устранении указанных недостатков.

1 . Постановка задачи дифракции

Задачу электродинамического анализа ЗА сформулируем в классическом представлении за- дачи дифракции электромагнитной волны на системе бесконечно тонких идеально проводящих экранов [4; 11].

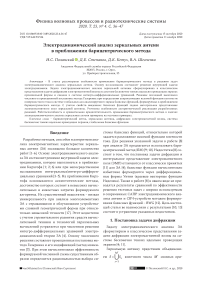

Зеркальную антенну представим объединени-

M ' ем S = U S s s = 1

конечного числа M' связных ори-

Рис. 1. Геометрическое представление зеркальной антенны

Fig. 1. Geometric representation of a reflector antenna

ентированных незамкнутых и непересекающих-ся Ssp|Ss, = 0 (s, s'е {1, M'}, s ^ s') поверхностей класса С” в R3, которые определяются L < M‘ облучателями и M'- L рефлекторами (рис. 1). Край дSs = Ss \ Ss поверхности Ss представляется кусочно-гладкой кривой без точек самопересече-м' ____ ния; дS = |JdSs . Раскрыв Qs (s = 1, M') поверх-s=1

ности Ss зададим многоугольником с числом Ns

Vx H = - i p E ; Vx E = i p H , x е R 3 \ S ;

E t S = E 0 S - E 0 S е C ” ( S ) ; E , H е L ^ ( r 3 ) ;

E , H = o ( r 1 ) , r

|x| ^да при Im P> 0;

H x e r - E = o ( r 1 ) , E x e r + H = o ( r 1 ) , E , H = O ( r - 1 ) , r ^да при Im P = 0,

вершин P 1 s ,..., P ^

относительно соответствующей

системы координат x ‘ s

= { x 1 s , x 2 s , x 3 s } . Внешние

источники ЭМП устанавливаются в раскрывах □ 1 , Q 2 ,..., Q l облучателей исходно заданным распределением напряженностей электрических полей E 0 = { e 0 , E 0 ,..., e L } соответственно. Кривизна S характеризуется орт-вектором нормали í . Предполагается, что поле облучателей E 0 является монохроматическим, а S располагается в среде

где M ^ и м - - внешность и внутренность замкнутой связной ориентированной поверхности M е R 3 класса С да с конечным числом компонент связности при S с M ; e r = x/|x| ; Р 2 = = ш 2 p^£ + i am- 1 ] , Im p> 0, P^ 0; ю - угловая частота; S § : = { x : |x - y| <5 , y е s } ; 6> 0; индекс т обозначает тангенциальную составляющую поля на S .

Доказательство существования и единственности решения задачи (1), (2) известно из [11], которое

с постоянными электромагнитными параметрами ( e , p a ) .

Следуя [11] и учитывая содержательное описание, сведем обобщенную постановку задачи дифракции E 0 на S к определению рассеянного ЭМП: E , H е C 2 ( R 3 \ S )Q C (R \ дS 5)Q C ( M - \ дS 5) , (1)

5> 0 5> 0

удовлетворяющего [11]:

определяется в виде векторного потенциала:

Cu = f, где

C u = VЛ ( V- u ) + p 2 Л и ; f = i p eT| ;

Д и ( x ) = J V ( x , y ) u ( y ) d y ,

S x = {x1,x2,x3}еS; u(y)-v(y) =0

при y e S ; u имеет смысл плотности тока на S ;

^ ( х , у ) =

1 е ; Р|х -у| 4п |х - у|

– функция Грина.

Барицентрический метод предполагает численное решение (3) при задании аппроксимаций Н us (x) = Уcpуp (x) (Cj - коэффициенты разложе-7 =1

ния) искомой плотности тока us на Ss (s = 1, M‘) в системе базисных функций уp (x )e С (Sp), которые являются глобальными относительно Sp и форми- s [13]:

p s /

руются из у h (х), V e (x) j e Mp , js e M' j s

V h (x) = -v s (x) x У a h 'V h (x) ;

j -—s))1

j ' s e M pp

Ve (x) = vs (x)x У ae уe (x), js js j's j's j's eMp

где

V j s ( x ) = ® s V 2 * s • s ( x ) ; v e i ( x ) = ® s v 2 Ф p , s ( x ) ;

® s

= {

- матрица преобразования координат из x ’ s '■1 s , x 2 s , x з ’ } в x = { x i , x 2 , x з };

v‘ =L—,—, 0 p ;

-

2 [a x 2 ’a< J’

V 2 =

, , o | ;

[a x i ax 2

js [« n ( x ) j

-

2. Интегральное представление электромагнитного поля зеркальных антенн в приближении барицентрического метода

N s - 1 ф s ■ s ( x ) = P s ! П n = 0

1's n

ah и ae - j's-е и j's-е элементы 7 s -го и 7-го jj. s jsj -s > > > > соответствующих собственных векторов матриц

Ah,e =[bh,e j Ch,e при составлении Вh,e и Ch,e из численного решения БМ [9] относительно Qs задач Неймана и Дирихле для однородного уравнения Гельмгольца; £П(x) — n-е барицентрические координаты, заданные с учетом [14] для Qs с К2 относительно системы координат x’s = = {x 1s, x2s, x3s} в плоскости x3s = 0; ps - порядок аппроксимации для Ss; Mps и Ms - множества мультииндексов, правила формирования которых определены в [13].

Заданная постановка задачи дифракции относительно ЗА и предложение об аппроксимации u s (х) = У C h V h (х) + У ce у e (х) ss jsjs

7s eM ps j j js eM Ps определяют представление исходного интегро-дифференциального уравнения (3) в виде следующей системы из s уравнений:

M '

y [v j ^ ( х , у ) V- u s ' ( у ) d у

+

s '= 1

S s 2

+ P 2 jy х , у ) u s '( у ) 1= f s ( х ) , S s ' _

где x e S s ; f s = i p E 0 S

; E0I S

s 0

= - v x E - танген-

Ss

s

циальная составляющая электрического поля, наведенного полями источников {E0, E2,

• ••

, E L }

в точке x e Ss . Поле e S из { E 0 , E 0

, •••,

E 0L } опреде-

ляется, исходя из принципа Гюйгенса – Френеля [1]: E S s ( x ) =

= 4 п

L

: E j |E 0 ( у )| E 0 ( х , у ) ^ ( х , у ) а х , у d у ,

l = 1 S ,

l

где

E 0 ( х , у ) = E 0 ( х , у )/ |E 0 ( х , у )|;

E 0 ( х , у ) = H 0 ( х , у ) x d ( х , у ) ;

H 0 ( х , у ) = !H 0 ( х , у )/ ^ 0 ( х , у )|;

d ( х , у ) = ( х - у )/ |х - у| ;

lH 0 ( х , у ) = d ( х , у ) x E 0 ( у ) ;

E 2 0 ( у ) = E 0 ( у )/ |Е 0 ( у ) ;

а ху e [ 0; 1 ] - устанавливает наличие эйконала между точками x и у .

Подстановка аппроксимации u s ( х ) в (4) с учетом свойства [13] базисных функций (6), второй формулы Грина и свойства дифференциальных операторов [11] сводит интегральное представление ЭМП ЗА в приближении барицентрического

M ' / „ \

E l ~s ___

I Mi Ps + M

метода к системе из

линейных

s ps

s=1 s алгебраических уравнений относительно неиз-

:es : js

вестных коэффициентов разложения c h , C js

[ f . ( X ) V h‘‘ . ( X ) d X =

S s j

M '

= z J z c h . ‘ j- v - . ( x )

. '= 1 . ' ' j j

X

S '= 1

j e M p.,

S

s

X J V-Vh,s. (yMx,y)dydX- s.' j

- P2 J Vh (X) J V^, (y)^(X,y)dydX s. j Ss, j

-

1: function GenPerm(W,p)

-

2: М = N + р - 1;

-

3: for т = 0 to М — 1 do

-

4: if т < N — 1 then lm = О

-

5: else lm = 1

-

6: Lp 4= I

-

7: while NextSet(Z,A/) do Lp 4= I

-

8: return Lp

+

+ У c e j , j ' . e M p. ,

,. ’ _fV-V h . ( x ) . j

S

s

X

Рис. 2. Псевдокод алгоритма генерации перестановок 1 и 0 в последовательности l e L p длины N + p - 1 с p единицами и N - 1 нулями

Fig. 2. Pseudocode of the algorithm for generating permutations 1 and 0 in a sequence l e L p of length N + p - 1 with p ones and N - 1 zeros

X J v-v «■ (y )^(X, y) dydX - ss

-

- P 2 J v h ( X ) J v e C ( y ) ^ ( x y ) d y d X . ;

-

3. Особенности алгоритмической реализации и результаты верификации сформированных решений

s . j s .' J.

j f . ( X )v e . ( X ) d X =

j

S s

Вычислительные особенности исследования со-

M '

= £ J Z c h.. Jv-v ' . ( x ) s ' =11 -' . TT ' j

X

s ,= 1

j e M p.,

S

s

X J V- V - ,r ( y ) ^ ( X , y ) d y d X s . , j

-

отношений вида (7) при алгоритмической реализации БМ рассмотрены в [13]. Их основу состав л яют правила задания множеств мультииндексов M p и

M p , формируемых из ГЙ p :

•W I / ^* ^* ^* ^* X ^*

M p =1 j = ( j 0 , j1,..., j n ,..., j N - 1 ) : j n e ^ + ,

X (8)

-

P2 J Ve. (x) J Vh, (y)^(Xy)dyd s., j

S

s

+ У c e

M , j''

j ' ' e M p. ,

. JV- V j ( x )X _ s .

x

+

j n = p f , n e[ 0; N - 1 ] J

где p e N ;

IM p l

f N + p - 4 p

z + = n ^ { 0 } ;

X J ^У^ (y)^(X,y)dydX- s.

-P2 Jve. (X) J Ve., (yMXy)dydX .• s. j s’ j l|

Относительно соотношений (7) следует отметить, что если экран Ss является плоским, то V-ve. (x) = 0. Интегралы в (7) вычисляются численно [15] при разбиении S. на треугольные элементы при построении триангуляции Делоне и последующим использованием кубатурных формул интегрирования по треугольным областям. Способ исключения появления сингулярности в Т(x, y) сводится к разнесению узловых точек интегрирования относительно x и y для смежных треугольников и переходу в полярную систему координат при расположении x и y в одной треугольной области [13].

N - число вершин Q .

Уточним, что правило (8) порождения РИp сводится к алгоритму генерации композиций неотрицательных целых чисел j = (j,Д,...,jn,...,N-1) числа p при интерпретации / (M = N + p -1) разрядным числом l = (10,11,...,lm,...,Im-1) из единиц и нулей (lm e |^0; 1]). Набор элементов l составляет множество Lp, формируемое расстановкой 1 и 0 длины N + p -1 при условии наличия в l e Lp p единиц и N -1 нулей. Алгоритм формирования

L p основывается на алгоритме генерации перестановок 1 и 0 (рис. 2).

В алгоритме на рис. 2 функция NEXTSET задает новую перестановку l e L p при определении возможности ее формирования (рис. 3).

Последующий перевод l из сформированного множества L p в j производится суммированием элементов lm справа налево. При этом значение

-

1: function NextSet(Z,M)

-

2: г = M — 2

-

3: while (г ^ —1) Л (7,- ^ 1ц i) do i = г — 1

-

4: if г = — 1 then return false

-

5: к = M - 1

-

6: while Li ^ Ik do к = к — 1

-

7: SWAP(Z,i,fc)

-

8: i = i + 1

-

9: к = M — 1

-

10: while i < к; do

-

11: г = г + 1

-

12: к = к - 1

-

13: SWAP(Z,z,/c)

-

14: return true

Рис. 3. Псевдокод функции NEXTSET

Fig. 3. Pseudocode of the NEXTSET function элемента jn составляет непрерываемая нулями сумма последовательности единиц из l. В случае если элемент lm равен нулю, то соответсвующее последующее значение jn+1 приравнивается к нулю. Алгоритм перевода бинарной последовательности l в мультииндекс j приведен на рис. 4. В представленом алгоритме предполагается, что исходно элементы мультииндекса j равны нулю.

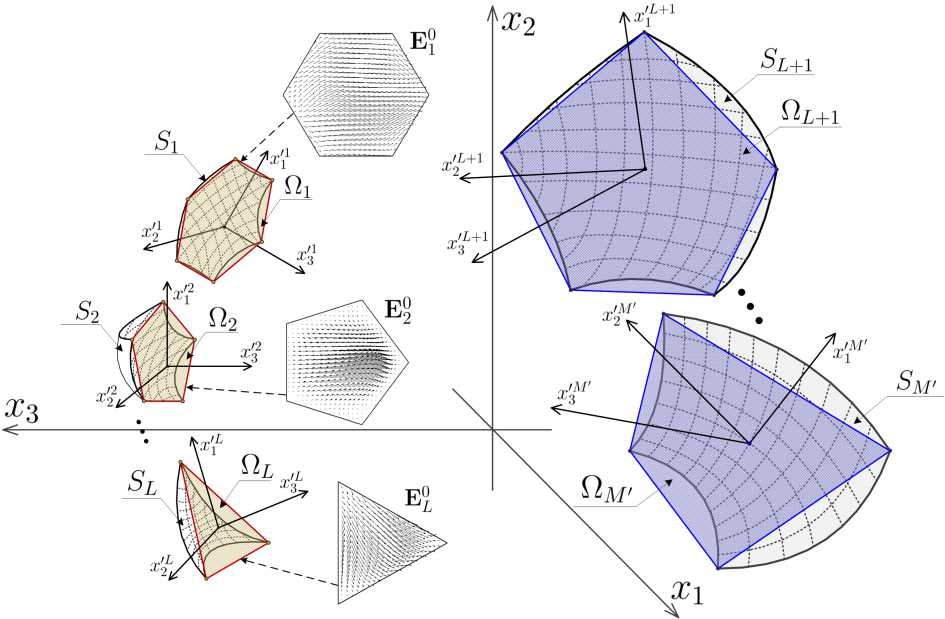

Сравнительные графики зависимости количества процессорных тактов ( Q ) от размера входных данных ( N , p ) генерации M p при использовании предложенного алгоритма и при полном переборе приведены на рис. 5.

Полученные результаты (рис. 5) наглядно демонстрируют вычислительную предпочтительность предложенного алгоритма, позволяющего достаточно оперативно (время вычислений для ПЭВМ с процессором Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU 2.10 GHz для N = 24, p = 10 при программной реализации на Visual Studio C++ с использованием библиотеки для работы с векторами и матрицами armadillo не превышает 8 с) формировать множество мультииндексов M p .

Для наглядной демонстрации предпочтительности применения БМ в решении задачи электродинамического анализа ЗА в сравнении с известными методами [7; 12; 16], предполагающими аппроксимацию u 5 ( x ) базисными функциями RWG, проведем апостериорное исследование при реализации вычислительных экспериментов на пяти тестовых задачах. Первая, вторая и третья состоят в определении u на плоских бесконечно тонких идеально проводящих прямоугольных экранах S 1 , S 2 и S 3 размерами XxX , 3 Xx 3X и

-

1: function Conv!nd(ZJ, М)

-

2: П = 0

-

3: for m = М — 1 downto 0 do

-

4: if lm = 0 then n = n + 1

-

5: else jn = jn + 1

-

6: return true

Рис. 4. Псевдокод алгоритма перевода l в j

Fig. 4. Pseudocode of the algorithm for translating l to j

Рис. 5. Сравнительная зависимость Q от N , p для разработанного алгоритма и алгоритма полного перебора

Fig. 5. Comparative dependence of Q on N , p for the developed algorithm and the exhaustive search algorithmа

5Xx5X соответственно ( X - длина волны). Суть четвертой тестовой задачи составляет вычисление u на плоском бесконечно тонком идеально проводящем экране S 4 , заданного П-образной областью из восьми вершин:

P 0 = ( - 0,31 X ; - 0,712 X ; 0 ) , P 1 = ( - 0,31 X ; 0, 337X; 0 ) ,

Р 2 = ( 0,31 X ; - 0, 337X; 0 ) , P 3 = ( 0,31 X ; - 0,712 X ; 0 ) ,

P 4 = ( 2 X ; - 0,712 X ; 0 ) , P 5 = ( 2 X ; 1,088 X ; 0 ) ,

P 6 = ( - 2 X ; 1,088 X ; 0 ) , P 7 = ( - 4 X ; - 1,425 X ; 0 ) .

Возбуждение u на экранах S 1 – S 4 задается плоской электромагнитной волной E 0 = ( 1; 0; 0 ) . Пятая тестовая задача заключается в определении u на параболическом бесконечно тонком идеально проводящем экране S 5 с фокусом 4 X и прямоугольным раскрывом Q 5 размера 10 Xx 10 X , расположенным в плоскости x 3 = 0. Возбуждение тока u на S 5 выполняется двумя точечными источниками, размещенными вблизи центров ( 0,75 X ; 0; 4 X ) , ( - 0,75 X ; 0; 4 X ) плоских бесконечно тонких идеально проводящих поверхностей q5 , Q 2 . Области Q 5 , Q ^ ориентируются в противоположную сторону оси x 3 и задаются правильными пятиугольниками с радиусом описанной окружности 0,5 X .

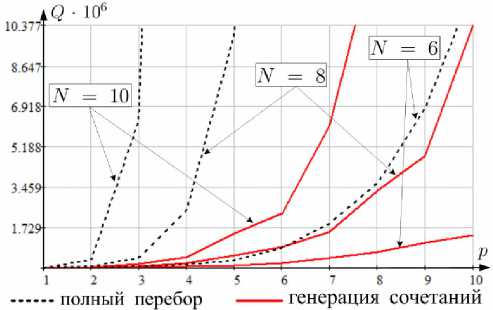

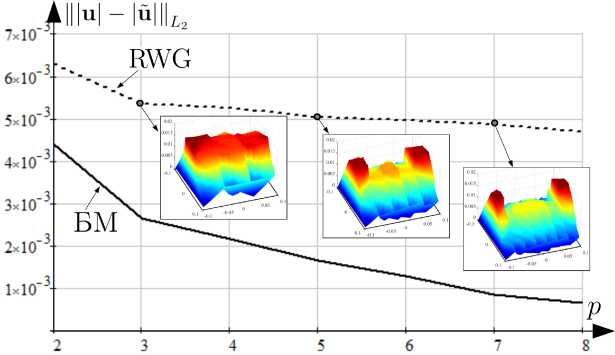

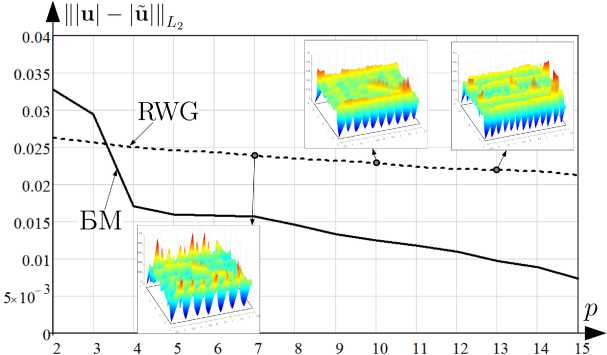

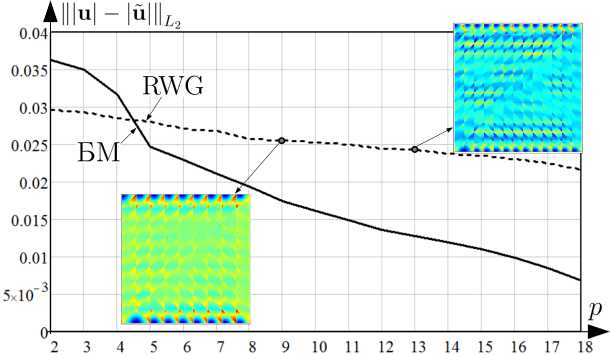

Рис. 6. Зависимость Щи| - |й||| от p для S 1 при расчете u БМ и RWG

Fig. 6. Dependence of Щй| - |u||| on p for S 1 when calculating u BM and RWG

от p для S1 при расчете u БМ и RWG on p for S1 when calculating u BM and RWG

L 2

u

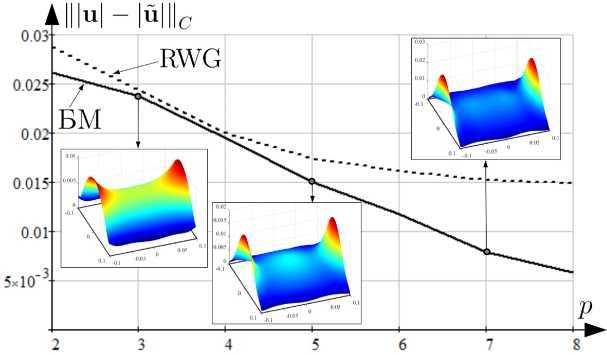

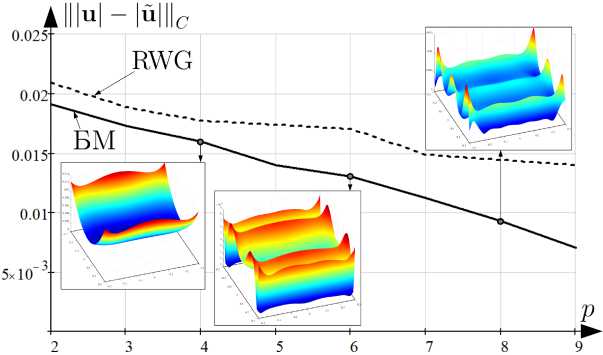

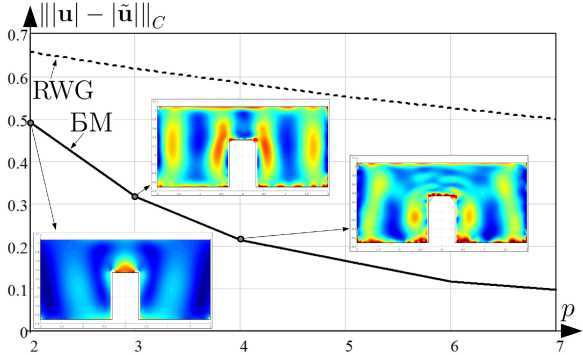

Рис. 7. Зависимость |||u| -|i

Fig. 7. Dependence of |||u| - |u||

Апостериорная оценка сходимости БМ проведена при изменении p. При этом число базисных функций RWG для соизмеримости с БМ вычислительных затрат для фиксированного p и Q выбиралось равным |мp . Также для заданных тесто- вых задач сходимость оценивалась относительно модуля плотности тока u = ^u1 u + u2u2 + u3u3

по нормам в С и L 2 : |||u|-|й|||^ = max| |u|-|й|| и

III u|-I u|||

L 2

Iu| - |uI) d x соответственно.

Вычислительные алгоритмы для БМ и метода RWG реализованы в Microsoft Visual Studio C++ с использованием библиотек boost и armadillo с применением dll BLAS и LAPACK. Расчетная сетка для формирования базисных функций RWG для тестовых задач задавалась с использованием FreeFem++. Эталонные распределения плотности тока для указанных тестовых задач рассчита- ны на вычислительном сервере (Intel(R) Xeon(R) E5-2640V4 Broadwell-EP, DIMM DDR4 64 Гб) с применением САПР Ansoft HFSS для следующих установок (driven solution setupe): maximum number of passes = 50; maximum delta S = 10-8; lambda target = = 0,05; order of basis functions = second order.

На рис. 6, 7 представлены зависимости |||u| - |йЩ, |||u| - |й|||^ от p для первой тестовой задачи при вычислении БМ и методом RWG с отображением распределений |u| на S 1 для выборочных значений p .

На рис. 8, 9 представлены зависимости |||u| - |й|||, |||u| - |й||| от p для второй тестовой задачи при вычислении БМ и методом RWG с отображением распределений |u| на S 2 для выборочных значений p .

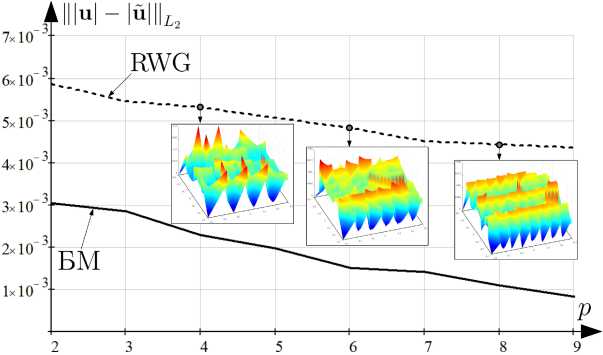

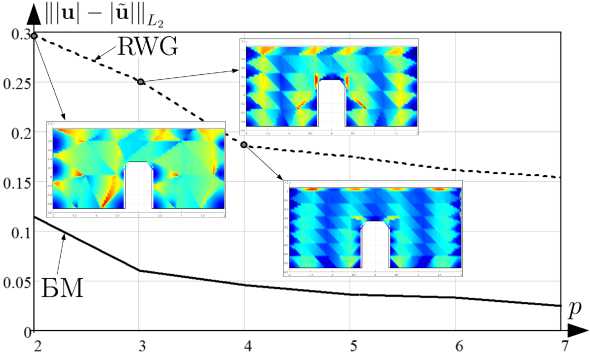

На рис. 10, 11 представлены зависимости |||u| - |й||| ^, |||u| - |й|||^ от p для третьей тестовой за-

Рис. 8. Зависимость Щи| - |й||| от p для S 2 при расчете u БМ и RWG

Fig. 8. Dependence of Щи| - |u||| on p for S 2 when calculating u BM and RWG

Рис. 9. Зависимость ||u| - |й||^

Fig. 9. Dependence of Щи| - |u|||^

от p для S2 при расчете u БМ и RWG on p for S2 when calculating u BM and RWG

Рис. 10. Зависимость

Fig. 10. Dependence of

u| - |й|||с от p для S 3 при расчете и БМ и RWG

II ul- lul I L on p for S 3 when calculating u BM and RWG

Рис. 11. Зависимость Щи| - |й|||

Fig. 11. Dependence of Щи| - |u||| от p для

L 2

L 2 on p for

S 3

S 3

при расчете u БМ и RWG when calculating u BM and RWG

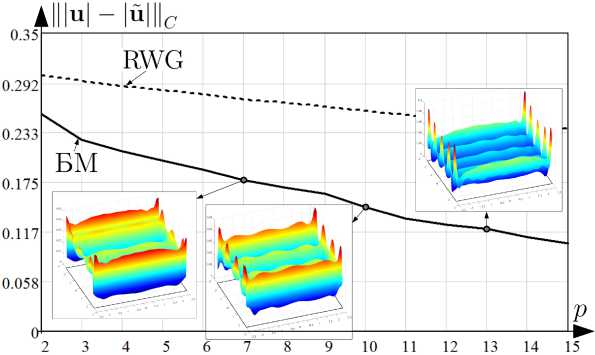

Рис. 12. Зависимость Щи| - |й||| от p для S 4 при расчете u БМ и RWG

Fig. 12. Dependence of Щи| - |u|||c on p for S 4 when calculating u BM and RWG

Рис. 13. Зависимость ||u| - |й|||^ от p для S 4 при расчете и БМ и RWG

Fig. 13. Dependence of ||u| - |u|||^ on p for S 4 when calculating u BM and RWG

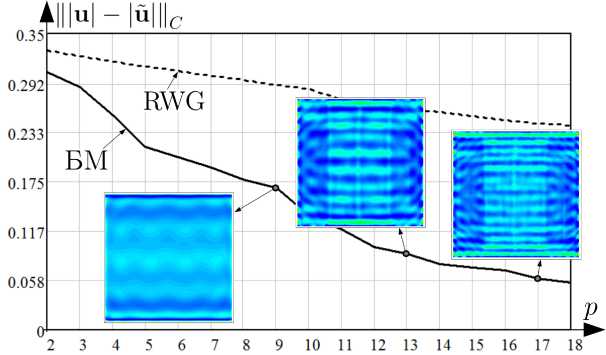

Рис. 14. Зависимость Щи| - |й||| от p для S 5 при расчете u БМ и RWG

Fig. 14. Dependence of Щи| - |u||| on p for 3 5 when calculating u BM and RWG

от p для S6 при расчете u БМ и RWG on p for S6 when calculating u BM and RWG

Рис. 15. Зависимость |||u| - |и|||

L 2

Fig. 15. Dependence of Щи| - |и|||

дачи при вычислении БМ и методом RWG с отображением распределений |и| на S 3 для выборочных значений p .

На рис. 12, 13 представлены зависимости |||и| - |й|Ц, Щи| - |й||| от p для четвертой тестовой задачи при вычислении БМ и методом RWG с отображением распределений |и| на S 4 для выборочных значений p .

На рис. 14, 15 представлены зависимости |||и| - |й|Ц, Щи| - |й||| от p для четвертой тестовой задачи при вычислении БМ и методом RWG с отображением распределений |и| на S 5 для выборочных значений p .

Заключение

В целом результаты проведенного моделирования подтверждают более высокую эффективность барицентрического метода в решении задач электродинамического анализа ЗА в сравнении с методом RWG. Основное достоинство предлагаемой вычислительной схемы состоит в получении гладкой функции и на поверхности анализируемого экрана, которая при соизмеримом с методом RWG порядке аппроксимации позволяет получать более точное приближение и. Отдельно следует подчеркнуть полиномиальную скорость сходимости БМ, которая обеспечивает более существенный рост порядка точность с увеличением p в сравнении со сходимостью аппроксимации RWG. Сравнительные графические зависимости сходимости БМ (рис. 6–15) определяют, что выбор порядка аппроксимации p относительно анализируемой поверхности должен учитывать отношение в длинах волн геометрического размера Ω и степени кривизны S к |мp |. Получение соответствующих уточненных аналитических оценок с учетом результатов [13] относится к направле- ниям дальнейшего развития БМ в решении задач дифракции на проводящих тонких экранах. Также вычислительные результаты раскрывав простой (рис. 6–11) и сложной (рис. 12, 13) геометрических форм экранов во взаимосвязи с результатами [13] определяют одно из ключевых направлений развития БМ - решение задачи формирования оптимальной аппроксимации липшицевой функции на произвольном многоугольнике в барицентрическом представлении. Указанная задача также относится к направлениям дальнейших исследований. Ее разрешение предполагается при обобщении известных результатов по интерполяции липшицевой функции на отрезке, определяемых при переходе от многочленов Бернштейна или Лагранжа к многочленам Чебышева.

Список литературы Электродинамический анализ зеркальных антенн в приближении барицентрического метода

- Сомов А.М., Архипов Н.С., Полянский И.С. Анализ и структурно-параметрический синтез зеркальных антенн / под ред. А.М. Сомова. М.: Горячая линия – Телеком, 2017. 226 с.

- Расчет диаграммы направленности зеркальных антенн в приближении методов физической оптики и физической теории дифракции / А.М. Сомов [и др.] // Труды НИИР. 2015. № 2. С. 43–53.

- Клюев Д.С. Расчет характеристик зеркальной антенны с плоским зеркалом методом двумерных сингулярных интегральных уравнений // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2010. Т. 13, № 1. С. 21–26. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14864285.

- Сингулярные и гиперсингулярные интегральные уравнения в теории зеркальных и полосковых антенн: монография / под ред. Д.С. Клюева. М.: Радиотехника, 2015. 216 с.

- Клюев Д.С., Соколова Ю.В. Электродинамический анализ зеркальных антенн самосогласованн м методом // Журнал технической физики. 2014. Т. 84, № 9. С. 155–158. DOI: http://journals.ioffe.ru/articles/40877.

- Сомов А.М., Кабетов Р.В. Многолучевые зеркальные антенны: геометрия и методы анализа. М.: Горячая линия – Телеком, 2019. 256 с.

- Gibson W.C. The Method of Moments in Electromagnetics. 2nd ed. N.-Y.: Chapman and Hall/CRC, 2014. 450 p.

- Полянский И.С., Пехов Ю.С. Барицентрический метод в решении сингулярных интегральных уравнений электродинамической теории зеркальных антенн // Труды СПИИРАН. 2017. № 5 (54). С. 244–262. DOI: https://doi.org/10.15622/sp.54.11.

- Полянский И.С. Барицентрический метод в вычислительной электродинамике. Орел: Академия ФСО России, 2017. 148 с.

- Полянский И.С. О применении барицентрического метода в численном решении внутренней задачи электродинамики // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2018. Т. 21, № 3. С. 36–42. URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7016.

- Ильинский А.С., Смирнов Ю.Г. Дифракция электромагнитных волн на проводящих тонких экранах: псевдодифференциальные операторы в задачах дифракции. М.: ИПРЖР, 1996. 176 с.

- Cai W., Yijun Yu., Yuan X.C. Singularity treatment and high-order RWG basis functions for integral equations of electromagnetic scattering // International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2002. Vol. 53, No. 1. P. 31–47. DOI: https://doi.org/10.1002/nme.390.

- К вопросу сходимости барицентрического метода в решении задач дифракции на проводящих тонких экранах / А.С. Ильинский [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2020. Т. 23, № 3. С. 34–43.

- Ильинский А.С. Полянский И.С. Приближенный метод определения гармонических барицентрических координат для произвольных многоугольников // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2019. Т. 59, № 3. С. 38–55. DOI: https://doi.org/10.1134/S0044466919030098.

- Архипов Н.С., Полянский И.С., Степанов Д.Е. Представление отражающих поверхностей антенной системы в задачах анализа и синтеза зеркальных антенн методами физической оптики // Телекоммуникации. 2014. № 7. С. 15–21. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21717197.

- Медведик М.Ю., Смирнов Ю.Г. Эллиптичность интегрального уравнения электрического поля для поглощающих сред и сходимость метода Рао – Уилтона – Глиссона // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. Т. 54, № 1. С. 105–113. DOI: https://doi.org/10.7868/S0044466914010104.

- Полянский И.С., Архипов Н.С., Мисюрин С.Ю. О решении проблемы оптимального управления адаптивной многолучевой зеркальной антенны // Автоматика и телемеханика. 2019. № 1. С. 83–100. DOI: https://doi.org/10.1134/S0005231019010069.__