Электрохимический лизис в терапии рака предстательной железы (экспериментальное исследование)

Автор: Аниканова Е.В., Колонтарев Константин Борисович, Генс Г.П., Прилепская Елена Анатольевна, Ковылина Марта Владимировна, Пушкарь Д.Ю.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Экспериментальная урология

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. К числу методов малоинвазивного лечения больных раком предстательной железы относят и метод электрохимического лизиса, в основе которого лежит повреждение клеток в результате окислительно-восстановительных реакции, вызванных воздействием постоянным низкоинтенсивным электрическим током. Цель. Оценить морфологические изменения в опухолевой ткани и тканях предстательной железы, возникающие вследствие электрохимического воздействия. Материалы и методы. Исследование проведено на операционном материале (12 удаленных предстательных желез) пациентов с морфологически подтвержденным раком предстательной железы. Электровоздействие на железы осуществляли с помощью пластинчатых электродов электрическим током силой 50-70 мА и напряжением 10 В в течение 180 минут. Результаты. При макроскопической оценке препаратов в проекции анода выявляли обугливание и сухость ткани, в проекции катода - размягчение и отек тканей. Определялась четкая граница между участками поврежденной ткани и неизмененными тканями. Размеры повреждения ткани соответствовали площади электродов. Глубина деструкции ткани составляла 1,7 ± 0,8 мм (от 0,9 до 2,5 мм) под катодом и 4,8 ± 1,7мм (от 2,1 до 7,6мм) - под анодом. При микроскопической оценке в проекции анода изменения ткани соответствовали коагуляционному некрозу, в проекции катода - колликвационному некрозу. Деструктивные изменения одинаково встречались как в опухолевой ткани, так и в тканях предстательной железы. Выводы. Электрохимическое воздействие вызывает некротические изменения в тканях предстательной железы, обнаруживаемое при морфологическом исследовании. Полученные результаты являются предварительными и нуждаются в дальнейшей оценке в рамках клинических исследований.

Рак предстательной железы, малоинвазивные методы лечения, электрохимический лизис, деструкция опухоли

Короткий адрес: https://sciup.org/142225675

IDR: 142225675 | DOI: 10.29188/2222-8543-2020-12-2-58-66

Текст научной статьи Электрохимический лизис в терапии рака предстательной железы (экспериментальное исследование)

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 2 0

Elecrochemical lysis in the therapy of prostate cancer (experimental study)

E.V. Anikanova3, K.B. Kolontarev1, G.P. Guens2, E.A. Prilepskaya1, M.V. Kovylina1, D.Yu. Pushkar1

рак предстательной желез

№

последние годы возрастает интерес к малоинвазивным методам лечения больных с локализованным раком предстательной железы. К числу таких методов относят криотерапию, терапию высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуковым излучением (HIFU), лазерную интерстициальную терапию, фотодинамическую терапию и электропорацию [1,2]. На сегодняшний день только криотерапия рекомендована международными ассоциациями урологов в качестве самостоятельного лечения больных раком предстательной железы [3].

Методы, основанные на применении электрического тока, так же относят к малоинвазивному лечению. Применяют как переменный, так и постоянный электрический ток. В экспериментальных исследованиях было установлено, что низкочастотный переменный ток оказывает ингибирующее действие на клетки глиобластом и рака предстательной железы у лабораторных животных [4,5]. Однако существенным недостатком применения низкочастотного переменного электрического тока является термическое повреждение окружающих тканей в зоне воздействия. Так же используют интервальный и непрерывный постоянный электрический ток. В первом случае воздействие на опухоль осуществляют короткими импульсами тока высокого напряжения, что приводит к образованию пор внутри клеточных мембран, нарушению гомеостаза клетки и, в конечном итоге, к ее гибели. Метод получил название необратимой электропорации [6,7]. Воздействие непрерывным постоянным электрическим током низкого напряжения (не более 15 В) получило название электрохимического лизиса или электрохимической окислительно-восстановительной терапии [8,9]. При этом разрушение опухолевых клеток происходит за счет процессов электролиза,возникаю-щих в клетках при длительном (не менее 2 часов) воздействии.

Метод электрохимического лизиса успешно используют в онкологической практике для лечения больных с опухолями различных локализаций [9-14]. Однако опыт применения метода в терапии рака предстательной железы представлен единичными экспериментальными исследованиями и клиническим наблюдениями [5,14-16]. Следует так же отметить, что в представленных работах электровоздействие осуществляли посредством игольчатых электродов, которые имплани-тировали непосредственно в опухоль, в результате чего лечение было инвазивным. Разработка методики электрохимического лизиса с помощью пластинчатых электродов позволит неинвазивно осуществлять воздействие на весь орган, а не на его изолированные участки.

Целью нашего исследования являлось изучение морфологических изменений в ткани предстательной железы, возникающих в результате электрохимического воздействия, у больных раком предстательной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальной исследование проведено нами на операционном материале (удаленные предстательные железы) 12 пациентов, которым была выполнена радикальная простатэктомия по поводу морфологически верифицированного рака предстательной железы. Характеристика пациентов, операционный материал которых был использован в экспериментальном исследовании, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика пациентов, операционный материал которых был использован в исследовании Table.1. Characteristics of patients whose operating material was used in the study

|

Показатели Characteristics |

Значение Value |

|

Возраст, лет Age, years |

57,3±5,1 |

|

ПСА, нг/мл PSA, ng/ml |

10,6±7,2 |

|

Объем предстательной железы, см3 Prostate volume, cm3 |

48,7±6,4 |

|

Клиническая стадия заболевания Clinical stage |

Т 2C N 0 M 0 |

|

Степень дифференцировки опухоли по шкале Глисона Gleason score 6 (3+3) 7 (3+4) 7 (4+3) 8 (4+4) |

5 больных (patients)

2 больных (patients) |

Примечание. В таблице данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±σ), а так же абсолютных величинах.

Comment. The data in the table is the mean value and standard deviation (M±σ) and absolute values

У всех пациентов, включенных в исследование, по результатам проведенного стандартного клинико-инструментального и лабораторного обследования, была установлена локализованная стадия заболевания с высокой, умеренной и низкой дифференцировкой опухоли по шкале Глисона. Обязательным критерием отбора пациентов являлось наличие опухолевого поражения в обеих долях предстательной железы, подтвержденное результатами инструментального обследования и морфологического исследования биоптатов, полученных в ходе трансректальной мультифокальной биопсии предстательной железы. Проведение исследования было одобрено этическим комитетом. Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие.

Учитывая время начала аутолитических процессов в предстательной железе, операционный материал для электрохимического воздействия доставляли из операционного блока без предварительной фиксации. Перед началом электровоздействия проводили макроскопическое исследование удаленной предстательной железы.

экспериментальная урология

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 2 0

Сеансы электрохимического лизиса в эксперименте проводили с помощью аппарата ВЕТ – 7 для биоэлектротерапии фирмы Horst Poduchka (Германия) (рис. 1) с пластинчатыми одноразовыми электродами из токопроводящей бумаги (рис. 2). Класс защиты аппарата ВЕТ-7 соответствует требованиям интернациональных норм по эксплуатации медицинского оборудования IEC 60601-1.

Рис. 1. Аппарат ВЕТ – 7 фирмы Horst Poduchka (Германия)

Fig.1. Appliance BET-7 by Horst Poduchka (Germany)

Рис. 2. Пластинчатые электроды для электрохимического лизиса Fig. 2. Plate electrodes for electrochemical lysis

Аппарат ВЕТ-7 представляет собой генератор постоянного электрического тока силой от 1 до 70 мА и напряжением от 0,1до 35 В, который подается на электродную коробку, соединенную с электродами. Программное обеспечение позволяет в on-line режиме задавать и контролировать необходимые значения, а так же динамику изменений напряжения и силы электрического тока, сопротивления тканей в зоне воздействия, длительности лечебного сеанса, отображаемые на экране монитора графически и в числовом выражении.

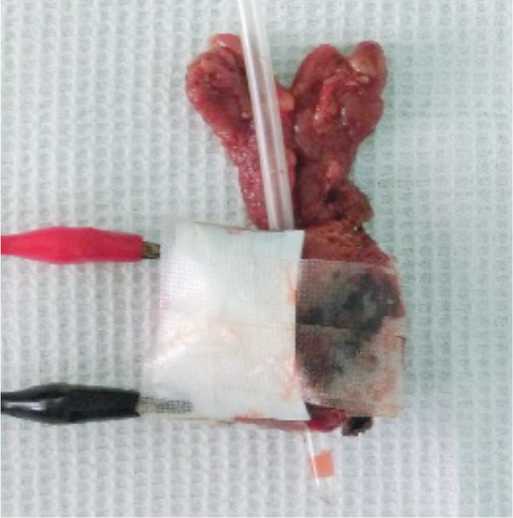

Сеансы электрохимического лизиса проводили в одинаковой последовательности. Вначале на поверхности одной из долей предстательной железы строго па- раллельно друг другу фиксировали пластинчатые электроды, один из которых был представлен анодом, другой – катодом. Расположение электродов определяли согласно рекомендациям фирмы-производителя. Воздействие осуществляли только на одну из долей, вторая доля железы служила контролем. Размеры электродов подбирали индивидуально для каждого препарата таким образом, что поверхность электрода полностью покрывала поверхность доли предстательной железы. Более плотное прилегание электродов к поверхности железы обеспечивали дополнительной фиксацией электродов с помощью медицинского пластыря (рис. 3).

Рис. 3. Пластинчатые электроды на правой доле предстательной с фиксированными зажимами типа «крокодил». В уретру введен уретральный катетер Нелатона

Fig. 3. Plate electrodes on the right lobe of the prostate with clips ofthe "crocodile" type. There is a Nelaton catheter in the urethra

Электровоздействие на препарат осуществляли постоянным электрическим током силой от 50 до 70 мА и напряжением 10 В. Значения показателей силы тока и напряжения были определены нами эмпирическим путем на трех отдельных препаратах удаленных предстательных желез пациентов перед проведением основного этапа экспериментального исследования. Критерием достигнутых оптимальных параметров электровоздействия во время сеанса, согласно рекомендациям фирмы-производителя, являлось падение значения сопротивления тканей до порогового значения 300 Ом. Время электровоздействия составляло 180 минут и автоматически определялось программой прибора.

После окончания сеанса электрохимического лизиса визуально и пальпаторно оценивали изменения ткани железы под электродами, описывали ее цвет и консистенцию, характер и форму наблюдавшихся изменений, определяли размеры наиболее визуально выраженных очагов деструкции.

рак предстательной железы

экспериментальная и клиническая урология №2 2 0 2 0

Затем материал фиксировали в 10% забуференном формалине. Вырезку предстательной железы выполняли по стандартному протоколу исследования. Морфологическую оценку исследуемого препарата проводили на световом бинокулярном микроскопе с общим увеличении х100, х200 и х400. Иммуногистохимическое исследование выполняли с антителами к простатическому специфическому антигену (PSA), к высокомолекулярному (34βE12) и общему цитокератину AE1/AE3, к α-ме-тилацилКоА-рацемазе (AMACR). Для оценки лимфоцитарной инфильтрации в области воздействия использовали антитело CD 45, окрашивающее T и B лимфоциты.

Учитывая малое число наблюдений, статистический анализ полученных результатов нами не проводился. Эффективность электрохимического лизиса оценивали путем изучения морфологических изменений в тканях предстательной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По завершении сеансов электрохимического лизиса проводили макроскопическую оценку препаратов. Ткань железы, подвергнутая электрохимическому воздействию, визуально отличалась от ткани железы, на которую воздействие не осуществлялось. Во всех препаратах между измененной и неизмененной тканью железы определялась четкая граница. Размеры определяемых визуальных изменений под анодом соответствовали площади поверхности электродов, а под катодом превышали площадь поверхности электрода на 2-3 мм. Измененная ткань под катодом выглядела темно-бурой, отечной, стекловидной (рис. 4). При пальпации в про-

Рис. 4. Макроскопические изменения ткани железы в проекции катода

Fig. 4. Macroscopic changes in prostate tissue under the cathode electrode екции катода определяли участки размягчения ткани тургор ткани был снижен. Измененная ткань в проекции анода выглядела тусклой, сухой, темно-серой, с участками обугленной ткани (рис. 5). При пальпации в проекции анода ткань железы была упругой с участками уплотнения.

Рис. 5. Макроскопические изменения ткани железы в проекции анода

Fig. 5. Macroscopic changes in prostate tissue under the anode electrode

При микроскопическом исследовании препаратов предстательной железы мы оценивали изменение ткани согласно наложенным электродам. Во всех исследуемых предстательных железах в местах наложения электродов обнаруживали однотипные изменения, характерные для повреждающего воздействия электрического тока. Всю совокупность выявленных морфологических изменений ткани условно разделили на две зоны, переходящие одна в другую: зона деструкции и зона микроскопически неизмененной ткани предстательной железы.

Зоны деструкции ткани определяли под электродом в виде равномерной полосы, соответствовавшей площади поверхности электрода. Ее толщина составляла 1,7 ± 0,8 мм (от 0,9 до 2,5 мм) под катодом и 4,8 ± 1,7 мм (от 2,1 до 7,6 мм) – под анодом. В тканях железы в зоне непосредственного прилегания электрода с фиксированным зажимом «крокодил» участки некроза имели сферическую форму с более обширным распространением в глубину ткани. Объем некротической ткани у анода составлял в среднем 20,5 ± 9,7 мм3 и 5,6 ± 2,1 мм3 у катода.

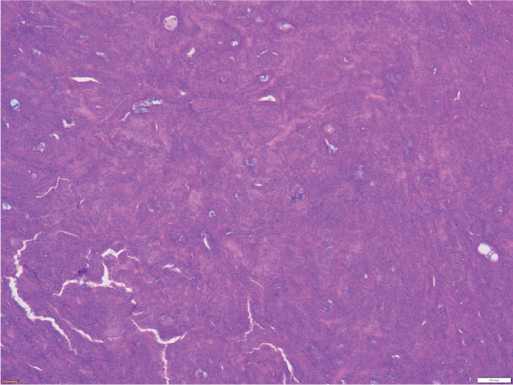

Под анодом бесструктурная ткань имела признаки коагуляционного некроза, окрашивалась преимущественно базофильно. В клетках фиброзно-мышечной стромы, нервных волокнах, железистых структурах предстательной железы в зоне воздействия определялся кариопикноз,отмечалась гомогенизация волокон и

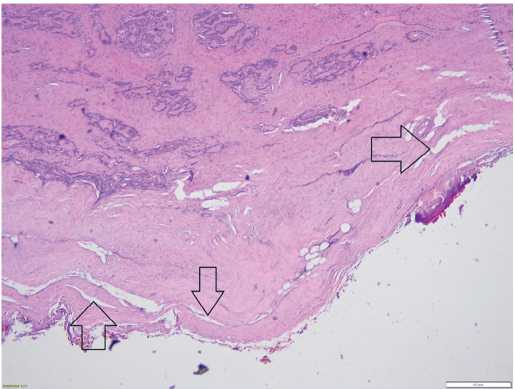

экспериментальная урология

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 2 0 клеток, потеря архитектоники желез. Так же определялось расслоение «капсулы» предстательной железы (рис. 6).

Рис. 6. Расслоение капсулы предстательной железы в области воздействия электрическим током

Fig. 6. The dessection of the prostate capsule after exposure to electric current

В ткани железы в зоне электрохимического воздействия наблюдали более базофильное окрашивание ядер и цитоплазмы клеток, которая приобретала свойство метахромазии, ядра железистых структур предстательной железы удлинялись и выстраивались частоколом относительно контура железы,ядра фиброзномышечной стромы вытягивались и приобретали вид штрихов или образовывали фигуры «завихрения» (рис. 7).

Рис. 7. Изменения доброкачественной ткани предстательной железы в области воздействия электрического тока

Fig. 7. Benign prostate tissue changes after exposure to electric current

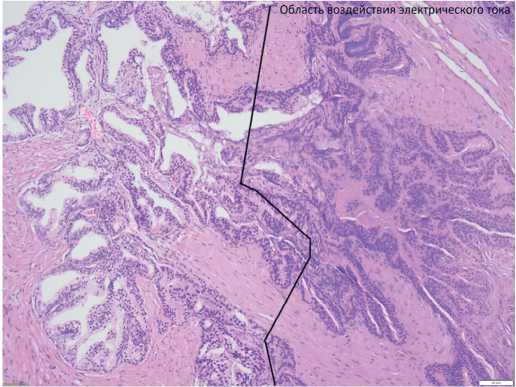

Железы ацинарной аденокарциномы теряли свою форму, приобретали гомогенный вид, становились не различимы отличия, позволяющие под световым микроскопом дифференцировать их по системе градации Глисона. Утрачивалась граница между железистой структурой и стромой в опухолевом узле ацинарной аденокарциномы простаты (рис. 8). В местах, вероятно, наиболее интенсивного воздействия тока структура желез утрачивалась полностью, вплоть до того, что различимы были только «тени» ядер. Отсутствие нормальной структуры и архитектоники желез не позволяло убедительно дифференцировать доброкачественные железы от злокачественных.

Рис. 8. Изменения в железах ацинарной аденокарциномы предстательной железы в области воздействия электрического тока

Fig. 8. Adenocarcinoma ofthe prostate changes after exposureto electric current

Под катодом ткань железы была представлена бесструктурными массами с признаками колликвацион-ного некроза,отличалась более слабым восприятием основных красителей. Среди бесструктурных масс местами встречались обрывки желез с почти полной утратой архитектоники. Клетки желез были набухшими, с небольшими, слабо прокрашенными ядрами. В прилежащей фиброзно-мышечной строме встречались участки расщепления соединительнотканных волокон с формированием оптически пустых пространств.

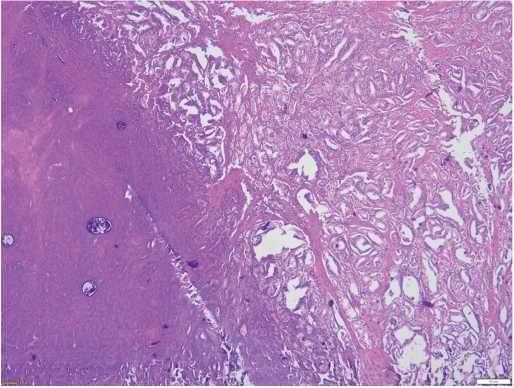

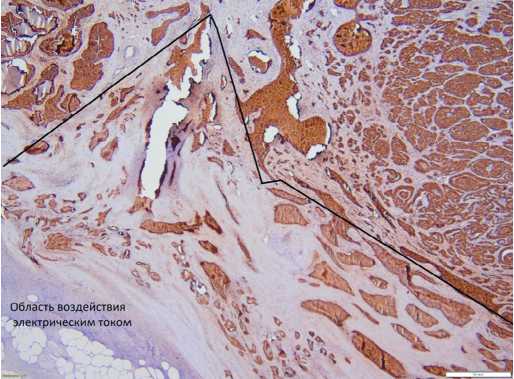

Подобно визуальной границе между измененной и неизмененной тканью железы при макроскопической оценке, при микроскопическом исследовании участки деструкции были четко отграничены от окружающей, микроскопически не измененной ткани (рис. 9). Учиты-

Рис. 9. Четко очерченная зона воздействия электрического тока на ткань предстательной железы. Х4

Fig. 9. Delimited area of prostate tissue after exposure to electric current. Х4

рак предстательной желез

экспериментальная и клиническая урология №

вая, что электровоздействие осуществляли на удаленный орган в условиях отсутствия кровотока, воспалительной реакции и так называемой зоны демаркации мы не наблюдали.

По мере удаления от участков некроза вглубь железы ткань приобретала нормальную структуру. Однако при детальной оценке при большом увеличении микроскопа определяли единичные участки ткани с умеренно и слабовыраженной деструкцией. В центральной зоне железы каких либо изменений тканей железы и уретры, характерных для электровоздействия, выявлено не было.

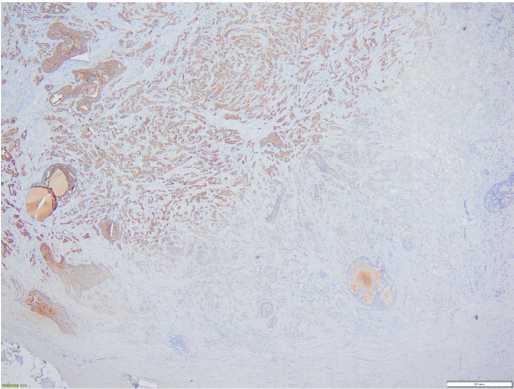

При иммуногистохимическом окрашивании с про-статспецифическимантигеном(PSA) наблюдализначитель-ное ослабление выраженности окрашиванияжелез предстательной железы в зоне электрохимического воздействия, соответствующей некротическим изменениям, (рис. 10).

Рис. 10. Снижение интенсивность окрашивания желез с PSA аденокарциномы предстательной железы в области электровоздействия

Fig. 10. Reduction of the intensity of staining of glands with PSA of prostate adenocarcinoma after exposure to electric current

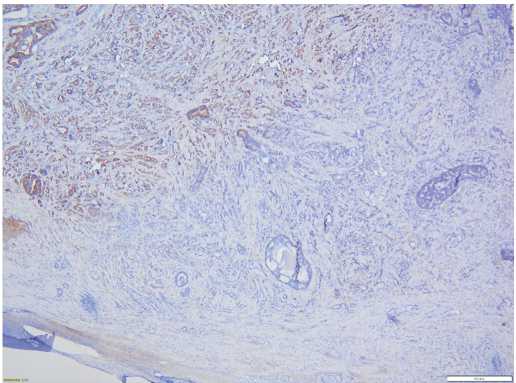

Окраска как доброкачественных, так и злокачественных желез была сохранена при иммуногистохимическом окрашивании с общим цитокератином Cytokeratin AE1/AE3 (рис. 11). В клетках ацинарной аденокарциномы предстательной железы окраска с P504S

(AMACR) не определялась или была значительно ослаблена (рис. 12).

Рис. 12. Окраска предстательной железыс P504S (AMACR) в области воздействия электрическим током не определяется

Fig. 12. Prostate coloration with P504S (AMACR)is not determined after exposure to electric current

В доброкачественных железах окраска с маркером базальных клеток Cytokeratin HMW была сохранена, однако была более бледной по сравнению с контролем и в зависимости от степени разрушения клеток приводила к окрашиванию цитоплазмы клеток всей железы.

При окрашивании тканей железы антителами CD 45 наблюдали диффузное окрашивание лимфоцитов всей ткани предстательной железы. Зона перифокального инфильтрирования участков деструкции не определялась, что по нашему мнению, было обусловлено отсутствием кровотока в железе и невозможностью формирования лейкоцитарной реакции.

Таким образом, использование иммуногистохимического метода исследования в диагностике рака предстательной железы после электрохимического воздействия не является достоверным, что, по всей веро-ятности,связано с деструктивным воздействием электрического тока на ферменты и структурные компоненты клетки.

Рис. 11. Окраска предстательной железы панцитокератином

Fig. 11. Prostate coloratio with pantsitokeratin

ОБСУЖДЕНИЕ

Повреждение тканей при электрохимическом воздействии возникает вследствие процессов электролиза в клетках во время прохождения электрического тока между электродами. Изменение рН среды приводит к образованию щелочной среды (рН 10-12) катода и кислой среды у анода (рН 2-3), что сопровождается визуальными изменениями тканей у электродов. При макроскопической оценке ткани у катода становятся отечными, разрыхленными, тусклыми, в то время как у анода – обезвоженными, сухими и обугленными. Визуальная граница между измененной и неизменнной тканью начинает формироваться уже в первые минутны от начала электрохимического воздействия. [9,16,20]. Важным преимуществом метода

экспериментальная урология

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 2 0 является отсутствие термически-опосредованного эффекта повреждения тканей [16, 20].

В задачи нашего исследования не входило определение изменения рН и температуры тканей у электродов во время и после электрохимического воздействия, однако при макроскопической оценке препаратов у анода мы отмечали характерные изменения в виде обугливания и обезвоживания ткани. У катода ткань железы выглядела отечной и стекловидной. Отмечалась четко выраженная граница между измененной и неизменной тканью.

Выявляемые при макроскопической оценке изменения тканей сопровождаются характерными инзмене-ниями и на микроскопическом уровне. В имеющихся экспериментальных исследованиях было описано, что у анода клетки становятся искаженными с конденсированным ядром с эозинофильно окрашенной цитоплазмой, что характерно для коагуляционного некроза. У катода клетки становятся вакуолизированными с проявлениями колликвационного некроза [5,11,16]. Наблюдаемые на клеточном уровне деструктивные изменения являются необратимыми и, в конечном итоге, приводят к клеточной гибели [23]. В ряде экспериментальных работ было показано, что кроме некроза, гибель клеток наступает и вследствие активации процессов апоптоза [22,24,25]. Усиление процессов апоптоза, как правило, происходит на границе поврежденной и здоровой ткани и со временем, в условиях нарушенной циркуляции и гипоксии, приводит к расширению размеров повреждения [25]. С одной стороны этот факт следует рассматривать как один из способов, позволяющих увеличить абластичность процесса лечения, с другой – отсроченное расширение зоны деструкции может приводить к повреждению соседних анатомических структур, в первую очередь сосудисто-нервных пучков, что может иметь значение для пациентов, заинтересованных в сохранении эректильной функции.

В нашем исследовании мы обнаруживали участки деструкции ткани под катодом,представленные кол-ликвационным некрозом, и коагуляционным некрозом под анодом. Железы аденокарциномы теряли свою архитектонику, дифференцировать их по системе градации Глисона не представлялось возможным. Наблюдаемые изменения были однотипны во всех препаратах и одинаково встречались как в опухолевой ткани, так и тканях самой предстательной железы, что свидетельствует о неизбирательном характере повреждения.

Размеры очага деструкции определяются конфигурацией и материалом электродов, а так же параметрами электровоздействия. Так F. Cury и соавт., была установлена прямая зависимость между площадью электрода и размерами очага деструкции ткани. По мнению авторов более значимым критерием, определяющим объем поврежденной ткани, служит плотность электрического тока, а не величина накопленного заряда. Соответ- ственно большая площадь электрода позволит увеличить повреждающую способность электрохимического воздействия. Авторами в эксперименте было установлено, что оптимальное значение плотности электрического тока должно составлять 25-35 мА/см2 [16].

Другими значимымы критерием, определяющим размеры повреждения ткани, являются сила тока и время воздействия. В проведенных экспериментальных работах на различных тканях in vivo исследователями установлено, что для оптимального разрушения тканей необходимо воздействовоать силой тока 60–80 мкА в течение 15-30 минут. Режимы электролиза с силой тока более 90 мкА неоправданы, так как вызывают эффект «сожженной» ткани. В то время как при воздействии током силой 40 мкА в зоне повреждения по периферии остаются участки ткани исходного строения [25]. Другие авторы считают, что время электрохимического воздействия должно быть не менее 60 минут [16].

Тем не менее, до настоящего времени у специалистов нет единого мнения в отношении оптимальных параметров электровоздействия,необходимых для разрушения заданного объема ткани. Во многом это связано с проведением экспериментальных исследований на различных тканях in vivo , обладающих различной электропрводностью. Еще В. Nordenström в 1983 году, исследуя электропроводность опухолевых тканей, сообщил, что опухолевые клетки обладают избыточным отрицательным зарядом на их поверхности, вследствие чего имеют большую электропроводностью и низкое сопротивление к электрическому току [26].

В нашем исследовании мы применяли пластинчатые электроды из токопроводящей бумаги, осуществляя воздействие электрическим током силой от 50 до 70 мА и напряжением 10 В. Нами было установлено соответствие размеров деструкции ткани размерам электрода у анаода и превышение размера деструкции на 2-3 мм площади электрода у катода. Однако глубина повреждение ткани не превышала 2,5 мм под катодом и 7,6 мм под анодом. По нашему мнению, это было обусловлено недостаточной величиной силы тока. Однако данное предположение требует дальнейшего изучения.

В одном из экспериментальных исследований in vivo на примере электрохимического лизиса узлового зоба у собак было описано, что по периферии участков некроза формируется умеренно выраженная воспалительная инфильтрация, представленная преимущественно клетками лимфоидного ряда и макрофагами, среди которых имеется большое количество фиброцитов и фибробластов. Позднее в этих участках развивается грануляционная, а затем и соединительная ткань [25].

Какой-либо сосудистой и лимфоцитарной реакции в тканях железы, подвергнутых электрохимическому воздействию,при микроскопическом и иммуногистохимическом исследовании нами установлено не было.

рак предстательной желез

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 2 0

На наш взгляд это связано с тем, что исследование выполнялось на операционном материале, лишенном кровотока. Однако мы не исключаем, что сосудистые и лифоцитарные реакции развиваются на клеточном уровне и могут быть обнаружены при электронной микроскопической оценке.

Следует так же отметить, что экспериментальные работы на биологических моделях так же связаны с ограничениями, обусловленными начавшимися процессами гибели тканей. В отсутствии кровоснабжения происходит активация гидролитических ферментов, сдвиг рН в кислую сторону, запуская процессы аутолиза, выраженность которых определяется количественным содержанием протеолитических ферментов в органах и тканях, а так же сроками от момента девитализации органа. Так, в предстательной железе процессы аутолиза начинаются в среднем через 6 часов от момента ее удаления [18,19]. В этой связи в нашем эксперименте элек- тровоздействие осуществляли на операционном материале сразу по завершении операции без предварительной фиксации макропрепаратов.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного собственного исследования впервые в России в эксперименте получены данные о морфологических изменениях, возникающих в ткани предстательной железы в результате электрохимического воздействия. Установлено, что электрохимический лизис вызывает деструкцию опухолевой ткани предстательной железы при неинвазивной методике воздействия. Однако полученные результаты являются предварительными и нуждаются в дальнейшей оценке. Необходимо дальнейшее изучение эффективности и безопасности метода в рамках экспериментальных и клинических исследований.

Список литературы Электрохимический лизис в терапии рака предстательной железы (экспериментальное исследование)

- Valerio M. Cerantola Y, Eggener SE, Lepor H, Polascik TJ, Villers A, et al. New and Established Technology in Focal Ablation of the Prostate: A Systematic Review. Eur Urol 2017; 71(1): 17-34. DOI: 10.1016/j.eururo.2016.08.044

- Marra G, Ploussard G, Ost P, De Visschere PJL, Briganti A, Gandaglia G, et al. Focal therapy in localised prostate cancer: Real-world urological perspective explored in a cross-sectional European survey. Urol Oncol 2018; 36(12): 529.e11-529.e22. DOI: 10.1016/j.urolonc.2018.08.013

- Wolff JM, Mason M. Drivers for change in the management of prostate cancer - guidelines and new treatment techniques, BJU Int 2012; 109 (6): 33-41. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11218.x

- Kirson ED, Dbaly V, Tovarys F, Vymazal J, Soustiel JF, Itzhaki A, et al. Alternating electric fields arrest cell proliferation in animal tumor models and human brain tumors, Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 10152-10157. DOI: 10.1073/pnas.0702916104

- Koreckij TD, Hill C, Azure L, Nguyen H, Kunz LL, Azure A, et al. Low dose, alternating electric current inhibits growth of prostate cancer. prostate 2010; 70: 529-539. DOI: 10.1002/pros.21087

- Rubinsky В., Onik G. Irreversible Electroporation: First Patient Experience Focal Therapy of Prostate Cancer. Springer, Berlin Heidelberg 2010: 235-247.

- DOI: 10.1007/978-3-642-05420-4_10

- Rubinsky J., Onik G., Mikus P., Rubinsky B. Optimal parameters for the destruction of prostate cancer using irreversible electroporation, J Urol 2008; 180: 2668-2674. 10.1016 / j. juro.2008.08.003

- DOI: 10.1016/j.juro.2008.08.003

- Vijh A.K. Electrochemical field effects in biological materials: electro-osmotic dewatering of cancerous tissue as the mechanistic proposal for the electrochemical treatment of tumors, J Mater Sci Mater Med 1999; 10: 419-423.

- DOI: 10.1023/A:1008927114924

- Finch JG, Fosh B, Anthony A, Slimani E, Texler M, Berry DP,et al. Liver electrolysis: pH can reliably monitor the extent of hepatic ablation in pigs. Clin Sci 2002; 102: 389-395. 10.1042 / CS20010222

- DOI: 10.1042/CS20010222

- Xin Y.L. Organisation and spread of electrochemical therapy (ECT) in China. Eur J Surg 1994; 25-29.

- DOI: 10.1631/jzus.2006.B0654

- Xin Y, Xue F, Ge B, Zhao F, Shi B, Zhang W. Electrochemical treatment of lung cancer. Bioelectromagnetics 1997; 18: 8-13.10.1002/ (SICI) 1521-186X

- DOI: 10.1002/(SICI)1521-186X

- Tello M., Oliveira L., Parise O., Buzaid A.C., Oliveira R.T., et al. Electrochemical therapy to treat cancer (in vivo treatment). Med Biol Soc 2007; 3524-3527. 10.1109 / IEMBS.2007.4353091

- DOI: 10.1109/IEMBS.2007.4353091

- Nilsson E, von Euler H, Berendson J, Thorne A, Wersall P, Naslund I, et al. Electro-chemical treatment of tumours. Bioelectrochemistry 2000; 51: 1-11. /

- DOI: 10.1016/S0302-4598(99)00073-2

- Борсуков А.В., Бельков А.В., Власов А.В., Алибегов Р.А., Барчук О.Д., Соловьев В.И. и др. Электрохимический лизис единичных метастазов в печени: результаты двухлетнего клинического наблюдения 43 больных. Анналы хирургической гепатологии 2005; 10(2): 21-29

- Borsukov A.V., Bel'kov A.V., Vlasov A.V., Alibegov R.A., Barchuk O.D., Solov'ev V.I. Electrochemical lysis of single liver metastases: results of a two-year clinical observation of 43 patients. Annaly khirurgicheskoy gepa-tologii = Annals of HBP surgery 2005; 10(2): 21-29.

- Vogl TJ, Mayer HP, Zangos S, Selby JB,Ackermann H, Mayer FB. et al. Prostate cancer: MR imaging-guided galvanotherapy-technical development and first clinical results. Radiology 2007; 245: 895-902.

- DOI: 10.1148/radiol.2453061623

- Cury FL, Bhindi B, Rocha J, Scarlata E, El Jurdi K, Ladouceur M, et al. Electrochemical red-ox therapy of prostate cancer in nude mice. Bioelectrochemistry 2015; 104: 1-9.

- DOI: 10.1016/j.bioelechem.2014.12.004

- Вельшер Л.З., Стаханов М.Л, Пушкарь Д.Ю., Горчак Ю.Ю., Аниканова Е.В., и др. Применение метода электрохимического лизиса в лечении больных раком предстательной железы. Паллиативная медицина и реабилитация 2016;(4): 16-24.

- Науменко В.Г., Митяева Н.А. Гистологический и цитологический методы исследования в судебной медицине. М.: "Медицина". 1980; 307 с. [Naumenko V.G., Mitjaeva N.A. M. Histological and cytological research methods in forensic medicine. М.: "Medicina". 1980; 307 p. (In Russian)].

- Пермяков А.В., Витер В.И., Неволин Н.И. Судебно-медицинская гистология. Руководство для врачей. (Издание второе, переработанное и дополненное).Ижевск-Екатеринбург: Экспертиза:, 2003. 214 с. [Permjakov A.V., Viter V. I., Nevolin N. I. Medicolegal histology. Guide for doctors. (2-nd edition). Izhevsk-Ekaterinburg: Jekspertiza:, 2003. 214 р. (In Russian)].

- Miklavcic D., Kryzanowski M., Novakovic S., Bobanovic F., Golouh R. Tumor treatment by direct electric current tumor temperature y pH, electrode material and configuration. Bioelectrochem. Bioenerg 1993; 30: 209-220. 10.1016/0302-4598 (93)80080-е

- DOI: 10.1016/0302-4598(93)80080-

- Vijh A.K. Electrochemical field effects in biological materials: electro-osmotic dewatering of cancerous tissue as the mechanistic proposal for the electrochemical treatment of tumors, J Mater Sci Mater Med 1999; 10: 419-423. doi: https://doi.org/10.1023/A:1008927114924

- Gu Y.H., Yamashita Т., Inoue Т., Song J.H. Cellular and Molecular Level Mechanisms against Electrochemical Cancer Therapy. Journal of Pathogens 2019; 11 p.

- DOI: 10.1155/2019/3431674

- Kumar V., Fausto N., Mitchell R. Cell Injury, CellDeath, and Adaptations, eighth ed. Saunders Elsevier., Robbins Basic Pathology 2007; 30 p.

- Von Euler H, Strahle K., Thorne A., Yongqing G. Cell proliferation and apoptosis in rat mammary cancer after electrochemical treatment (EChT) Bioelectrochemistry 2004; 62(1):57-65.

- DOI: 10.1016/j.bioelechem.2003.10.008

- Иванов Ю.В., Попов Д.В., Соловьев Н.А., Злобин А.И. Первые результаты применения в эксперименте методики электрохимического лизиса в хирургической эндокринологии. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2010;5 (2):18-23. [Ivanov Yu.V., Popov D.V., Solov'ev N.A., Zlobin A.I. The first results of an electrochemical lysis technique in experiment in surgical endocrinology. Vestnik Natsional'nogo mediko-khirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova = Bulletin of Pirogov national medical and surgical center 2010; 5 (2): 18-23. (In Russian)].

- Nordenstrom B. Biologically Closed Electric Circuits: Clinical, Experimental and Theoretical Evidence for an Additional Circulatory System, Nordic Medical Publications, Stockholm, 1983; 358 p.