Электрои эхокардиографические признаки легочной гипертензии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких

Автор: Пустовалова Ирина Александровна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 2 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель - оценить показатели электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (Эхо-КГ) у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) и без нее при диагностике легочной ги-ертензии (ЛГ). ЭКГ, ЭхоКГ и спирометрия проводились пациентам мужского пола с изолированной ХОБЛ, с сочетанием ХОБЛ+АГ и практически здоровым лицам (n = 195). ЭКГ-обследование больных ХОБЛ выявило признаки гипертрофии правого желудочка (ГПЖ) у 4,24 %, гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) - у 45,2 %, ЭхоКГ - у 17,6 и 67,5 % соответственно. Относительный риск формирования ГПЖ у пациентов с ХОБЛ в сочетании с АГ оказался в 2 раз выше, чем у больных с изолированной ХОБЛ. У 40,2 % больных ХОБЛ в сочетании с АГ и без нее была диагностирована ЛГ.

Хроническая обструктивная болезнь легких, электрокардиография, эхокардиография, артериальная гипертония

Короткий адрес: https://sciup.org/147153216

IDR: 147153216 | УДК: 616.24-007-06

Текст научной статьи Электрои эхокардиографические признаки легочной гипертензии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких

Высокая распространенность курения во всех социальных слоях и странах мира, неблагоприятно воздействуя на легочные заболевания, становится одним из главных этиологических факторов развития ХОБЛ [2]. ХОБЛ рассматривается не только как бронхолегочная патология, но и как системное заболевание [1]. В литературе широко обсуждается влияние ХОБЛ на органы пищеварения, костно-мышечную систему, и особенно сердечнососудистую патологию [6, 10, 11], которое может существенно ухудшить прогноз [12, 15, 17], при этом сердечно-сосудистая патология является самой серьезной болезнью, сосуществующей с ХОБЛ [13, 16].

По данным разных авторов, сочетание ХОБЛ и артериальной гипертензии (АГ) достаточно часто встречается в клинической практике [5], в среднем в 35 % случаев. В то же время, имеющиеся в литературе данные не вполне четко отражают факторы риска, приводящие к развитию АГ у больных ХОБЛ, неоднозначно характеризуют особенности ее патогенеза и течения в условиях сочетанной патологии [9], мало освещают вопросы комплексного подхода к терапии АГ у данной категории пациентов [8], что указывает на необходимость дальнейших исследований в этой области.

Так, в большинстве стран выявлено, что менее 6 % населения слышали от врача, что страдают ХОБЛ [14], а количество пациентов, достигающих целевых цифр артериального давления (АД), в России составляет только 5,7 %, во Франции - 33 %; в Германии - 22,5 %; Англии - 6 % [2]. Лечение пациентов с комор-бидными состояниями представляет не только медицинскую, но и важную экономическую проблему, так как на лечение больных старше 65 лет с двумя или более одновременно существующими заболеваниями расходуется до 90 % всех средств системы здравоохранения [1 1]. У курильщиков табака наблюдается более высокая частота респираторных симптомов и расстройств легочной функции, ускоренное среднегодовое снижение объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) и повышенная смертность от ХОБЛ по сравнению с некурящими [4]. Высокая частота сочетания ХОБЛ и АГ отражает существование общих патогенетических механизмов развития АГ у больных ХОБЛ, которые необходимо учитывать при построении программы лечения АГ у данной категории пациентов [7]. Учитывая также высокую распространенность АГ, низкий контроль АД среди населения, нерегулярное лечение повышенного АД, малую реальную эффективность лечения АГ, необходимо осуществлять поиск новых методов ранней диагностики ХОБЛ и АГ, разрабатывать эффективные методы лечения и профилактики ХОБЛ и АГ. Таким образом, возрастающее количество пациентов с сочетанием ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний, расширение сведений о взаимовлиянии и взаимозависимости коморбидных состояний, появившие- ся новые данные о влиянии дополнительных факторов на прогноз у больных ХОБЛ, помимо уровня ОФВ1, среди которых важная роль отводится патологии сердечно-сосудистой системы, а также доказанная роль ХОБЛ как независимого фактора риска кардиальной патологии определяют необходимость дальнейшего детального исследования данной сочетанной патологии.

Цель – определить распространенность и уровень ЛГ у больных с изолированной ХОБЛ и в сочетании с АГ по данным ЭКГ и ЭхоКГ.

Материалы и методы. Обследовано на амбулаторном этапе 165 мужчин – больных ХОБЛ с наличием и отсутствием сопутствующей АГ вне обострения, средний возраст которых составил 65 ± 9 лет, в группе со II степенью ХОБЛ – 65,1 ± 10,4 лет (в группе ХОБЛ II (n = 11) – 64 ± 7,6 лет, в группе ХОБЛ II + АГ (n = 18) – 65,8 ± 11,7), c III степенью – 66,1 ± ± 8,4 лет (ХОБЛ III (n = 20) – 64,9 ± 10,1, ХОБЛ III + АГ (n = 45) – 66,7 ± 7,6) и с IV степенью – 66,5 ± 7,7 лет (ХОБЛ IV 63,5 ± 9,9 (n = 19), ХОБЛ IV + АГ (n = 52) - 67,6 ± 6,53). Пациенты, в зависимости от степени тяжести ХОБЛ, распределены по группам, представленным в табл. 1.

Как следует из табл. 1, у больных с III и IV степенью ХОБЛ выявлено статистически значимое снижение уровня ОФВ1, а также в сравнении с группой контроля, наглядно видно, что больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией, значительно больше, чем с изолированной ХОБЛ.

Тяжесть заболевания ХОБЛ соответствовала II–IV степени GOLD, 2013 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease); АГ –

I–II стадии, I–III степени ВОЗ/МОГ, 2003; ВНОК, 2010 (Всемирная организация здравоохранения / Международное общество по гипертензии; Всероссийское научное общество кардиологов).

Спирометрию проводили на аппарате Microlab (Англия) в условиях относительного покоя в положении сидя с определением основных показателей вентиляционной функции легких: FEV1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; FVC – форсированная жизненная емкость легких; FEV 1 / FVC – доля объема форсированного выдоха за 1-ю секунду в форсированной ЖЭЛ. Изменения ЭКГ оценивали в 12 стандартных отведениях.

Ультразвуковое (УЗ) исследование сердца проводили на аппарате Vivid Е 9 (Норвегия) по общепринятой методике. ЛГ определяли при значениях среднего давления в легочной артерии (ср. АД в ЛА) > 25 мм рт. ст.

Полученные цифровые данные обработаны при помощи пакета статистических программ Statistika 10 с использованием t-критерия Стьюдента, критерия Манна-Уитни и критерия Пирсона. Различие между изучаемыми параметрами считали достоверным при p < 0,05.

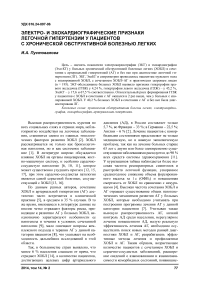

Результаты. По ЭКГ среди пациентов ХОБЛ, в том числе при сочетании с АГ гипертрофию ПЖ (ГПЖ) выявили у 1 (3,5 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 2 (3,1 %) из 65 больных с III степенью ХОБЛ, у 4 (5,6 %) из 71 больного с IV степенью ХОБЛ (табл. 2).

У больных ХОБЛ с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией отмечалось наличие гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) при II степени – у 22 (75,9 %), при III степени – у 46 (70,8 %), при IV степени – у 56 (78,9 %), в группе

Таблица 1

Распределение больных по степени тяжести ХОБЛ

|

Показатель |

Степень ХОБЛ |

ОФВ 1 , % к должному |

|||||

|

II степень (n = 29) |

III степень (n = 65) |

IV степень (n = 71) |

|||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

ХОБЛ |

11 |

37,93 |

– |

– |

– |

– |

62,6 ± 7,2 |

|

ХОБЛ+АГ |

18 |

62,1 |

– |

– |

– |

– |

60,2 ± 12,9 |

|

ХОБЛ |

– |

– |

20 |

30,8 |

– |

– |

49,6 ± 9,1* |

|

ХОБЛ+АГ |

– |

– |

45 |

69,2 |

– |

– |

47,1 ± 10,7* |

|

ХОБЛ |

– |

– |

– |

– |

19 |

26,8 |

40,9 ± 13,1* |

|

ХОБЛ+АГ |

– |

– |

– |

– |

52 |

73,2 |

41,9 ± 10,9* |

|

Группа сравнения (n = 30) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

64,27 ± 0,05 |

Примечание.* – статистически значимые показатели в группах с III и IV степенями тяжести.

Таблица 2

|

Показатель |

Степень ХОБЛ |

Группа сравнения (n = 30) |

|||||

|

II степень (n = 29) |

III степень (n = 65) |

IV степень (n = 71) |

|||||

|

ХОБЛ (n = 11) |

ХОБЛ+АГ (n = 18) |

ХОБЛ (n = 20) |

ХОБЛ+АГ (n = 45) |

ХОБЛ (n = 19) |

ХОБЛ+АГ (n = 52) |

||

|

Норма |

2 |

0 |

7 |

0 |

8 |

0 |

0 |

|

ГПЖ |

0 |

1 |

0 |

2 |

1 |

3 |

0 |

|

ГЛЖ |

4 |

18 |

1 |

45 |

4 |

52 |

4 |

|

ЖЭС |

2 |

4 |

0 |

1 |

2 |

5 |

0 |

|

ПЭС |

0 |

1 |

1 |

2 |

1 |

4 |

0 |

|

Нарушение проводимости |

0 |

8 |

1 |

9 |

2 |

16 |

1 |

|

ФП |

0 |

3 |

0 |

3 |

0 |

2 |

0 |

|

Ишемия |

0 |

4 |

0 |

5 |

1 |

4 |

0 |

|

Рубцовые изменения |

0 |

0 |

1 |

6 |

0 |

0 |

0 |

Электрокардиографические показатели обследуемых пациентов

Примечание. ЖЭС – желудочковые экстрасистолы, ПЭС – предсердные экстрасистолы, ФП – фибрилляция предсердий.

Эхокардиографические показатели обследуемых пациентов

Таблица 3

|

Показатель |

Степень ХОБЛ |

Группа сравнения (n = 30) |

|||||

|

II степень (n = 29) |

III степень (n = 65) |

IV степень (n = 71) |

|||||

|

ХОБЛ (n = 11) |

ХОБЛ+АГ (n = 18) |

ХОБЛ (n = 20) |

ХОБЛ+АГ (n = 45) |

ХОБЛ (n = 19) |

ХОБЛ+АГ (n = 52) |

||

|

Ао, d, см |

3,3 ± 0,3 |

3,3 ± 0,52 |

3,1 ± 0,3 |

3,3 ± 0,4 |

3,1 ± 0,3 |

3,3 ± 0,4 |

3,6 ± 0,03 |

|

ЛП, см |

3,5 ± 0,3 |

4,0 ± 0,7 |

3,32 ± 0,4 |

3,98 ± 0,7 |

3,4 ± 0,3 |

3,8 ± 0,6 |

3,2 ± 0,03 |

|

ФВ, % |

63,6 ± 5,0 |

64,0 ± 8,4 |

64,7 ± 6,4 |

62,4 ± 6,4 |

64,5 ± 7,2 |

60,2 ± 10,5 |

69,2 ± 0,21 |

|

ФС, % |

236,0 ± 2,4 |

36,4 ± 5,5 |

35,8 ± 4,4 |

35,5 ± 6,9 |

35,5 ± 4,0 |

34,5 ± 7,6 |

– |

|

МЖП, см |

1,2 ± 0,2 |

1,2 ± 0,3 |

1,2 ± 0,2 |

1,2 ± 0,3 |

1,3 ± 0,3 |

1,2 ± 0,2 |

0,9 ± 0,1 |

|

ЗСЛЖ, см |

1,1 ± 0,1 |

1,2 ± 0,2 |

1,1 ± 0,1 |

1,2 ± 0,2 |

1,2 ± 0,3 |

1,1 ± 0,2 |

0,9 ± 0,2 |

|

М м-да, г |

246,3 ± 42,1 |

279,1 ± 68,5 |

247 ± 62,9 |

293,5 ± 123,5 |

295,7 ± 117,8 |

255,4 ± 77,2 |

– |

|

ИММЛЖ, г |

130,4 ± 24 |

147,3 ± 34,3 |

139,6 ± 33,6 |

154,1 ± 63,8 |

143,7 ± 54,6 |

138,7 ± 42,5 |

105,5 ± 12,4 |

|

ПЖ, см |

2,6 ± 0,3 |

2,7 ± 0,5 |

2,6 ± 0,5 |

2,7 ± 0,5 |

2,6 ± 0,4 |

2,7 ± 0,5 |

2,3 ± 0,03 |

|

ПП1, см |

3,35 ± 0,2 |

3,54 ± 0,7 |

3,3 ± 0,4 |

3,6 ± 0,6 |

3,5 ± 0,5 |

3,5 ± 0,6 |

3,3 ± 1,26 |

|

ПП2, см |

4,3 ± 0,5 |

4,34 ± 0,8 |

4,2 ± 0,6 |

4,4 ± 0,7 |

4,3 ± 0,7 |

4,6 ± 0,95 |

4,0 ± 0,1 |

|

ЛА, d, см |

2,2 ± 0,3 |

2,1 ± 0,3 |

2,2 ± 0,3 |

2,3 ± 0,3 |

2,3 ± 0,4 |

2,2 ± 0,4 |

2,0 ± 0,2 |

|

ср АД в ЛА, мм рт. ст. |

23,9 ± 19,1 |

28,3 ± 9,1 |

25,7 ± 10,8 |

28,9 ± 14,1 |

27,7 ± 15,1 |

29,6 ± 19,7 |

13,2 ± 1,24 |

Примечание. Ао, d – диаметр аорты, ЛП – левое предсердие, ФВ – фракция выброса, ФС – фракция сократимости, М м-да – масса миокарда, ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек, ЛА – легочная артерия.

сравнения – у 4 (13,3 %). Статистически достоверных отклонений не обнаружено.

По ЭхоКГ среди пациентов ХОБЛ, в том числе при сочетании с АГ гипертрофию ПЖ (ГПЖ) выявили у 6 (20,7 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 11 (16,9 %) из 65 больных с III степенью ХОБЛ, у 10 (14,1 %) из 71 больного с IV степенью ХОБЛ. Наличие утолщения межжелудочковой перегородки (МЖП) выявлено у 23 (79,3 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 52 (80,0 %) из 65

больных с III степенью ХОБЛ, у 57 (81,4 %) из 71 больного с IV степенью ХОБЛ. Утолщение задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) выявлено у 22 (75,9 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 48 (73,8 %) из 65 больных с III степенью ХОБЛ, у 53 (74,6 %) из 71 больного с IV степенью ХОБЛ. Увеличение индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) наблюдалось у 22 (75,9 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 51 (78,5 %) из 65 больных с III степенью ХОБЛ, у 46 (64,8 %) из 71 боль- ного с IV степенью ХОБЛ. Повышение ср. АД в ЛА > 25 мм рт. ст. выявлено у 9 (31,0 %) из 29 больных со II степенью ХОБЛ, у 29 (44,6 %) из 65 больных с III степенью ХОБЛ, у 28 (39,4 %) из 71 больного с IV степенью ХОБЛ (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что ср. АД в ЛА увеличено у пациентов с сочетанной патологией и II–IV степенью ХОБЛ (28,3 ± 9,1 – 29,6 ± ± 19,7), а также при изолированной ХОБЛ III– IV степени (25,7 ± 10,8 – 27,7 ± 15,1), что свидетельствует о наличии ЛГ у данной категории больных. При этом наблюдается усиление ЛГ при возрастании степени тяжести ХОБЛ, независимо от наличия сопутствующей АГ.

Заключение. Традиционное ЭКГ-обследование больных ХОБЛ (n = 165) как с АГ, так и без таковой позволило выявить признаки ГПЖ у 4,24 % лиц, ГЛЖ – у 45,2 %, а ЭхоКГ – ГПЖ у 17,6 %, ГЛЖ у 67,5 %. Диагностическая значимость данных ЭКГ возрастает при наличии клинических признаков ХСН, но в меньшей степени отражает структурнофункциональные изменения сердца относительно ЭхоКГ. В связи с этим, необходимо включить ЭхоКГ в стандарт обследования пациентов с ХОБЛ с целью ранней диагностики ЛГ и повышения эффективности медицинской помощи данной группе больных.

Список литературы Электрои эхокардиографические признаки легочной гипертензии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких

- Авдеев, С.Н. Легочная гипертензия и легочная артериальная гипертензия: что нового?/С.Н. Авдеев//Атмосфера. Пульмонология и аллергология. -2011. -№ 2. -С. 5-11.

- Антонов, Н.С. Курение как фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких/Н.С. Антонов, Г.М. Сахарова//Хроническая обструктивная болезнь легких: моногр./под ред. А.Г. Чучалина. -М.: Атмосфера, 2011. -С. 29-39.

- Артериальная гипертония и ХОБЛ -рациональный выбор терапии/Т.В. Адашева, В.С. Задионченко, М.В. Мациевич и др.//Рус. мед. журн. -2006. -Т. 14, № 10. -С. 795-800.

- Арутюнов, Г.П. Пациент с хронической обструктивной болезнью легких: взгляд кардиолога/Г.П. Арутюнов//Атмосфера. Пульмонология и аллергология. -2012. -№ 4. -С. 15-18.

- Барбараш, О.Л. Клиническое применение квадроприла у больных артериальной гипертонией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких/О.Л. Барбараш, С.А. Смакотина, Н.В. Кондрикова//Рос. кардиол. журн. -2006. -№ 6 (62). -С. 1-8.

- Дворецкий, Л.И. Анемия у больных ХОБЛ: коморбидность или системное проявление?/Л.И. Дворецкий//Пульмонология. -2012. -№ 2. -С. 5-11.

- Костюк, И.Ф. Диагностические и терапевтические аспекты артериальной гипертензии в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких профессионального генеза/И.Ф. Костюк//Медицина сегодня и завтра. -2008. -№ 4. -С. 76-81.

- Овчаренко, С.И. Хроническая обструктивная болезнь легких и артериальная гипертония: обзор литературы/С.И. Овчаренко, З.Н. Нерсесян//Consilium Medicum. Пульмонология. Лор. -2012. -Т. 14, № 11. -С. 51-54.

- Сергеева, В.А. Артериальная гипертензия у больных хронической обструктивной болезнью легких: клинико-функциональные взаимоотношения и возможности медикаментозной коррекции: дис. … канд. мед. наук/В.А. Сергеева. -Саратов, 2010. -130 с.

- Цветкова, О.А. Механизмы формирования остеопороза у больных хронической обструктивной болезнью легких/О.А. Цветкова, В.И. Ершов, А.В. Власова//Клинич. медицина. -2011. -№ 6. -С. 8-12.

- Чучалин, А.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания/А.Г. Чучалин//Хроническая обструктивная болезнь легких: моногр./под ред. А.Г. Чучалина. -2-е изд. -М.: Атмосфера, 2011. -С. 448-465.

- Barnes, P.J. Sistemic manifestations and comorbidities of COPD/P.J. Barnes, R.B. Celli//Eur. Respir J. -2009. -Vol. 33. -Р. 1165-1185.

- Complex chronic comorbidities of COPD/L.M. Fabbri, F. Luppi, B. Beghe, K.F. Rabe//Eur. Respir J. -2008. -Vol. 31. -Р. 204-212.

- Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis/R.A. Halbert, J.L. Natoli, A. Gano et al.//Eur. Respir. J. -2006. -Vol. 28. -P. 523-532.

- Mortality in COPD: Role of comorbidities/D.D. Sin, N.R. Anthonisen, J.B.Soriano et al.//Eur. Respir J. -2006. -Vol. 28. -Р. 1245-1257.

- Patterns of comorbidities in newly diagnosed COPD and asthma in primary care/J.B. Soriano, G.T. Visick, H. Muellerona et al.//Chest. -2005. -Vol. 128. -Р. 2099-2107.

- Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD/D.M. Mannino, D. Thorn, A. Swensen et al.//Eur. Respir J. -2008. -Vol. 32. -Р. 962-969.