Электрокардиографическое отображение дисперсии реполяризации миокарда : интервал Tpeak-Tend при острой коронарной окклюзии и реперфузии

Автор: Берникова О.Г., Седова К.А., Азаров Я.Э., Овечкин А.О., Н Шмаков Д.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

При исследовании электрокардиографических показателей реполяризации и их связи с риском развития жизнеугрожающих аритмий выявлено, что в пе- риод коронарной окклюзии и начала реперфузии: 1) происходит рост гло- бальной, апикобазальной, пограничной дисперсии длительности реполяриза- ции; трансмуральная дисперсия длительности и времени окончания реполя- ризации в зоне ишемии не меняется; 2) дисперсия времени окончания репо- ляризации является лучшим предиктором фатальных желудочковых арит- мий, чем дисперсия длительности реполяризации; 3) наибольший вклад в изменение интервала Tpeak-Tend вносит глобальная дисперсия реполяризации по сравнению с локальными дисперсиями реполяризации - пограничной и трансмуральной.

Дисперсия реполяризации, ишемия, реперфузия, фибрилляция желудочков, интервал tpeak-tеnd, interval tpeak-tеnd, аритмогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14992468

IDR: 14992468 | УДК: 612.172

Текст научной статьи Электрокардиографическое отображение дисперсии реполяризации миокарда : интервал Tpeak-Tend при острой коронарной окклюзии и реперфузии

Дисперсия реполяризации является существенным фактором аритмогенеза в миокарде [1]. Важное клиническое значение имеет неинвазивное определение дисперсии реполяризации на основе электрокардиографических критериев. В качестве таких критериев используются показатели конечного желудочкового комплекса ЭКГ, в частности, интервалы Tpeak-Tend, дисперсия интервала QT и их производные. Установлено, что электрокардиографическая Т волна формируется за счет одного или нескольких желудочковых градиентов реполяризации, однако, какой из этих градиентов вносит наибольший вклад в распределение потенциалов на поверхности тела, не выяснено. Спорным остается вопрос о том, трансмуральная [2,3] или апикоба-зальная и глобальная [4,5] дисперсии реполяризации желудочков оказывают влияние на формирование Т волны и определяют величину интервала Tpeak-Tend. Связь увеличенной дисперсии интервала QT с риском развития аритмий подтверждена одними авторами [6], но опровергается другими [7]. Для решения вопроса об оптимальном неинвазивном показателе дисперсии реполяризации необходима одновременная регистрация электрических потенциалов в максимально большом объеме миокарда в сочетании с ЭКГ на поверхности тела.

Цель работы: изучить динамику дисперсии реполяризации и ее отображение в длительности интервала Tpeak-Tend на ЭКГ в условиях острой коронарной окклюзии и реперфузии in vivo.

Методы: Эксперименты проведены на 18 беспородных кошках обоего пола в условиях открытой грудной клетки при спонтанном синусовом ритме. При обращении с животными соблюдали международные правила ( Guide for the Care and Use of Laboratory Animals - публикация US National Institutes of Health: NIH Publication № 85-23, ред. 1996). Работа одобрена локальным этическим комитетом Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. Для анестезии использовали золетил (15 мг/кг) и ксилазин (1мг/кг) внутримышечно. При помощи 12 гибких интрамуральных электродов (Гошка, 2009), которые были установлены в основание, середину и верхушку левого желудочка, в основание и верхушку правого желудочка, были зарегистрированы 88 униполярных отведений. В каждом отведении определяли время деполяризации (время активации, activation time, AT ) по минимуму первой производной потенциала по времени dV/dt min в период QRS, время окончания реполяризации (repolarization time, RT ) по показателю dV/dt max в период комплекса ST-T [8]. Интервал активация–восстановление (локальная длительность реполяризации, activation–recovery interval, ARI ) находили как разницу между RT и AT [9]. Интервал T peak -T end определяли во II стандартном отведении от конечностей как промежуток между вершиной зубца Т (T peak ) и точкой окончания зубца Т (T end ).

Для создания модели острой локальной ишемии миокарда проводили обратимое лигирование передней нисходящей межжелудочковой ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ ЛКА) на границе ее нижней и средней трети. Длительность окклюзии и реперфузии составляла по 30 мин каждая. Эффективность создания острой ишемии миокарда оценивали по подъему сегмента ST на электрограммах. Схема эксперимента включала регистрацию электрограмм исходно, на 1-й и 30-й мин окклюзии, 1-й и 30-й мин реперфузии.

Зону ишемии находили по двум критериям: 1) по подъему сегмента ST на регистрируемых электрограммах в период коронарной окклюзии; 2) по посмертному окрашиванию миокарда раствором 0,5%-ного синего Эванса, который вводили через катетер, установленный в аорте, после повторного лигирования ПМЖВ ЛКА в месте первичной окклюзии. Прокрашенные зоны соответствовали областям с ненарушенной перфузией тканей, неокрашенные – не-перфузируемым областям. В отведениях, расположенных в неперфузируемом участке, в период острой окклюзии были зарегистрированы электрограммы с подъемом ST . Пограничная зона определялась как область с сохраненной перфузией, окружающая зону ишемии, но с изменениями на электрограммах. Отдаленные отведения, расположенные в перфузируемых областях, без электрофизиологических изменений относились к неишемизированной области.

Для описания процесса реполяризации были найдены дисперсии ARI (длительности реполяризации) и дисперсии RT (времени окончания реполяризации). Дисперсию длительности реполяризации вычисляли как разность между максимальными и минимальными значениями ARI; по разнице между временем самого позднего и самого раннего окончания реполяризации находили дисперсию RT. Таким образом была определена глобальная, апи-кобазальная, трансмуральная, пограничная дисперсия реполяризации (ARI и RT).

Статистика. Изучаемые признаки не имели нормального распределения в группах, поэтому в работе представлены в виде медианы и интерквартильного интервала [ Me (25%;75%)]. При сравнении разных групп использовались непараметрический критерий Манна-Уитни, а при сравнении повторных или связанных измерений в одной группе критерий Фридмана с последующим расчетом критерия Ньюмена-Кейлса, для попарных сравнений или критерия Даннета для сравнения результатов повторных измерений с исходными показателями. Для многомерного статистического анализа использовался метод множественной регрессии. При вероятности ошибочно отвергнуть нулевую гипотезу менее 5% (0.05) различия считали статистически значимыми. Вычисления производили с помощью программ Primer of Biostatistics 4.01 и SPSS 11.5.

Результаты и обсуждение

В течение первых 5 мин реперфузии у четырех животных из 18-ти развилась фибрилляция желудочков, причем у двух из них впоследствии произошло самопроизвольное восстановление синусного ритма. Для выявления возможных причин развития жизнеугрожающих желудочковых аритмий отдельно были изучены электрофизиологические показатели у животных с развившейся реперфузионной фибрилляцией желудочков и без нее.

Дисперсии локальных длительностей реполяризации ( ARI ) . На исходном этапе эксперимента кошки с фибрилляцией желудочков отличались значимо большей глобальной дисперсией ARI по сравнению с кошками без фибрилляции желудочков [150 (141;161) мс и 99 (82;123) мс, соответственно, р<0.05], а также большей апикобазальной дисперсией ARI [136 (125;144) мс и 81 (71;98) мс соответственно, р<0.05]. В период коронарной окклюзии и реперфузии не было выявлено различий в глобальной и апикобазальной дисперсии ARI между двумя группами животных . Пограничная дисперсия локальных длительностей реполяризации между зоной ишемии и пограничной областью не различалась между группами животных с фибрилляцией и без фибрилляции желудочков как в исходных условиях, так и в период коронарной окклюзии и во время реперфузии.

Так как не было различий в дисперсии ARI между двумя группами в период ишемии и реперфузии, мы оценили динамику дисперсий ARI для всех животных (n=18). Апикобазальный градиент ARI возрастает c 98 (75;123) мс до 120 (111;140) к 1-й мин ишемии, далее до 143 (109;155) мс к 30-й мин ишемии и остается увеличенным на 1-й мин реперфузии – 115 (95;142) мс (p<0.05). Глобальная дисперсия ARI также увеличивается со 108 (93;140) до 139 (124;162) мс к 30-й мин ишемии (p<0.05). Пограничная дисперсия ARI возрастает с 63(45;88) до 120(108;146) мс на 1-й мин ишемии, далее до

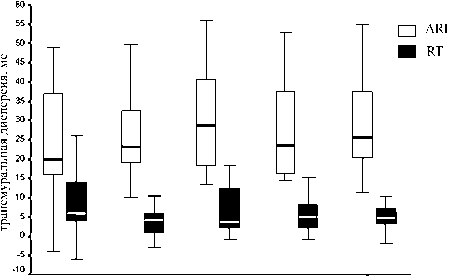

133(120;162) на 30-й мин окклюзии и 127(92;162) на 1-й мин реперфузии (p<0.05). Трансмуральный градиент ARI в зоне ишемии наблюдается как у животных с фибрилляцией, так и у животных без фибрилляции желудочков, и не отличается между группами животных ни на одном из этапов эксперимента. В период коронарной окклюзии и реперфузии трансмуральная дисперсия ARI не изменяется ни у кошек с фибрилляцией, ни у кошек без фибрилляции желудочков (рис.1).

исходно окклюзия окклюзия реперфузия реперфузия 1 мин 30 мин 1 мин 30 мин

Рис.1. Трансмуральная дисперсия длительности реполяризации [ ARI ( Me ( 25%;75%), мс] и времени окончания реполяризации [ RT ( Me ( 25%;75%), мс] в зоне ишемии в период коронарной окклюзии и реперфузии у кошек (n=18).

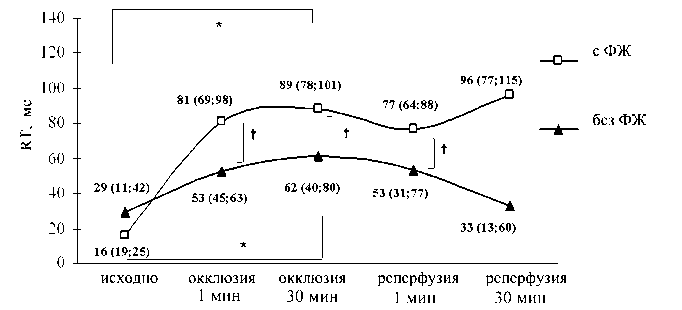

ничной дисперсии RT, которая возрастает к 30-й мин коронарной окклюзии в обеих группах (p<0.05) , и в период коронарной окклюзии становится больше у кошек с реперфузионной фибрилляцией желудочков (p<0.05; рис.4). Трансмуральный градиент RT не отличается между группами животных ни на одном из этапов эксперимента и не изменяется в период ишемии и реперфузии (рис.1).

Таким образом, животные с фибрилляцией желудочков имеют большую глобальную дисперсию времени окончания реполяризации, более выраженный апикобазальный градиент и пограничную дисперсию RT в период коронарной окклюзии.

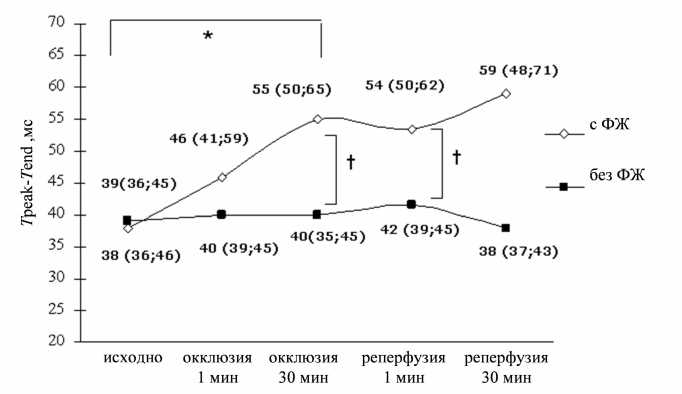

Интервал T peak -T end при острой коронарной окклюзии и реперфузии. На исходном этапе эксперимента не выявлено различий электрокардиографического показателя T peak -T end между двумя группами животных (рис.5). Интервал T peak -T end у животных без фибрилляции желудочков остается неизменным в период коронарной окклюзии и реперфузии, в то время как у кошек с фибрилляцией желудочков его длительность увеличивается к 30-й мин коронарной окклюзии (p<0.05) и становится больше по сравнению с животными без фибрилляции (p<0.05; рис.5).

При проведении многофакторного регрессионного анализа с целью оценки влияния глобальной, апикобазальной, пограничной, трансмуральной дисперсий ARI и RT в изменение интервала T peak -

Таким образом, группы животных с фибрилляцией и без фибрилляции желудочков отличаются друг от друга по выраженности глобальной, апикобазальной дисперсии длительности реполяризации только в исходном состоянии.

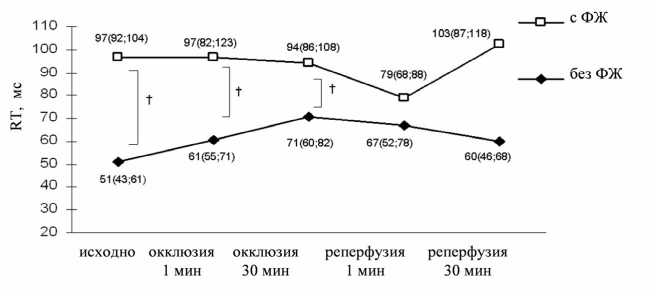

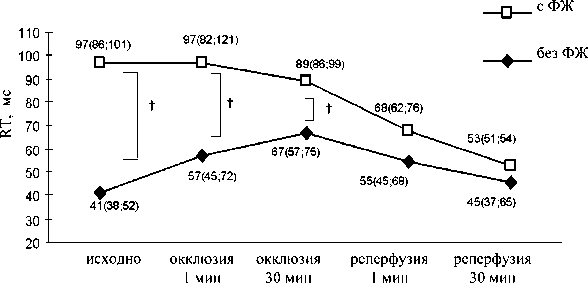

Дисперсии времени окончания реполяризации (RT). Глобальная дисперсия времени окончания реполяризации значимо больше в группе животных с фибрилляцией же- лудочков по сравнению с группой без фибрилляции как до воздействия, так и в период коронарной окклюзии (p<0.05; рис.2). Кошки с реперфузионной фибрилляцией желудочков обладают большим апикобазальным градиентом RT в исходном состоянии, и эта разница сохраняется во время ишемии (p<0.05; рис.3). На исходном этапе группы животных с фибрилляцией желудочков и без фибрилляции не отличаются по выраженности погра-

Рис.2. Глобальная дисперсия времени окончания реполяризации [ RT ( Me ( 25%, 75%), мс] в период коронарной окклюзии и реперфузии у кошек с фибрилляцией (n=4) и без фибрилляции желудочков (n=14).

Примечание: † – p<0.05 различия между кошками с фибрилляцией и без фибрилляции желудочков; ФЖ – фибрилляция желудочков.

Рис.3. Апикобазальный градиент времени окончания реполяризации [ RT ( Me ( 25%;75%), мс] в период коронарной окклюзии и реперфузии у кошек с фибрилляцией (n=4) и без фибрилляции желудочков (n=14).

Примечание: † – p<0.05 различия между кошками с фибрилляцией и без фибрилляции желудочков; ФЖ – фибрилляция желудочков.

Рис.4. Пограничная дисперсия времени окончания реполяризации [ RT ( Mе ( 25%;75%), мс] у кошек с фибрилляцией (n=4) и без фибрилляции желудочков (n=14) во время коронарной окклюзии и реперфузии.

Примечание: * - p<0.05 по сравнению c пограничной дисперсией RT при исходном состоянии; † – p<0.05 различия между кошками с ФЖ и кошками без ФЖ; ФЖ – фибрилляция желудочков.

Рис.5. Изменение интервала T peak -T end [ Mе ( 25%;75%), мс] в период коронарной окклюзии и реперфузии у кошек с фибрилляцией (n=4) и без фибрилляции желудочков (n=14).

Примечание: * – p<0.05 по сравнению с длительностью интервала Tpeak-Tend до коронарной окклюзии; † – p<0.05 между двумя группами животных; ФЖ – фибрилляция желудочков.

реполяризации является лучшим предиктором фатальных желудочковых аритмий, чем дисперсия длительности реполяризации; 3) наибольший вклад в изменение интервала T peak -T end вносит глобальная дисперсия реполяризации по сравнению с локальными дисперсиями реполяризации – пограничной и трансмуральной.

Миокард желудочков кошки в исходных условиях характеризуется апикобазальной гетерогенностью реполяризации: длительные ARI найдены в области основания сердца, а короткие – в области верхушки [10]. В период локальной ишемии происходит увеличение электрофизиологической гетерогенности миокарда – рост апикобазального градиента и глобальной дисперсии реполяризации за счет укорочения ARI в зоне ишемии на верхушке сердца и сохраненных длительностей ARI в основании [10]. Пограничная дисперсия реполяризации увеличивается во время ишемии и в начале реперфузии за счет укорочения длительности и времени окончания реполяризации в области ишемии [11]. Данные нашей работы свидетельствуют о том, что трансмуральный градиент реполяризации, обнаруженный в исходном состоянии, не увеличивается в период коронарной окклюзии и в начале реперфузии, поскольку во всех слоях миокарда зоны ишемии происходит

T end на ЭКГ выявлено, что наибольший вклад в динамику интервала T peak -T end в период коронарной окклюзии и реперфузии вносит глобальная дисперсия RT (p=0.001). Коэффициент множественной регрессии, являющийся мерой связи совокупности дисперсий реполяризации с зависимой переменной – интервалом T peak -T end , в этом случае равен 0,45. Также установлена значимая связь глобальной и апикобазальной дисперсии ARI с величиной интервала T p eak-Tend.

Заключение

Таким образом, в настоящем исследовании были получены следующие основные результаты: 1) в период коронарной окклюзии и начала реперфузии происходит рост глобальной, апикобазаль-ной, пограничной дисперсии длительности реполяризации, трансмуральная дисперсия длительности и времени окончания реполяризации в зоне ишемии не меняется; 2) дисперсия времени окончания одинаковое укорочение длительности и времени окончания реполяризации в ответ на прекращение коронарного кровотока. Этот факт можно объяснить тем, что наши эксперименты проводились в условиях in vivo, т.е. в целом сердце при сохраненной системной гемодинамике и нейрогуморальных влияниях, когда действуют механизмы межклеточного сопряжения и электротонического взаимодействия. Известно, что локальный электротонический ток, проходящий через щелевые контакты между клетками, имеет тенденцию уравнивать любые различия в потенциалах действия [12].

В ранее проведенных клинических исследованиях показано, что увеличение интервала Tpeak-Tend связано с высоким риском развития жизнеугрожающих желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти [7], однако механизмы этих электрофизиологических явлений не установлены. В разных экспериментальных условиях продемонстрирована связь формирования Т волны ЭКГ или отдельных ее показателей, таких как интервал Tpeak-Tend, с трансмуральной [2,3], апикобазальной [5,13] межжелудочковой [14] или глобальной [4] дисперсией реполяризации. Такие противоречия могут быть разрешены при одновременной записи потенциалов на поверхности тела и в миокардиальных отведениях, позволяющих оценить все перечисленные показатели дисперсии реполяризации. Для того, чтобы выполнить это условие, нами наряду с ЭКГ в отведениях от конечностей были зарегистрированы электрограммы в субэпикардиальных, интрамуральных и субэндокардиальных слоях миокарда как левого, так и правого желудочков, в их базальной, средней и верхушечной части. Данные нашей работы не выявили изменений трансмурального градиента длительности и времени окончания реполяризации в период ишемии и реперфузии, в то время как удлинение интервала Tpeak-Tend у животных с развившейся фибрилляцией желудочков сопровождалось увеличением глобальной, апи-кобазальной и пограничной дисперсии ARI и RT. Методом множественной регрессии показано, что наибольшее влияние в изменение интервала Tpeak-Tend во время ишемии и реперфузии вносит глобальная и апикобазальная дисперсия реполяризации. Хотя нельзя полностью исключить влияние локальных дисперсий реполяризации на генезис Т волны на ЭКГ, но в условиях in vivo, т.е. в целом сердце, при сохраненной гемодинамике и нейрогу-моральных влияниях, величина глобальной и апи-кобазальной дисперсии реполяризации больше, чем локальных дисперсий, также как и их вклад в формирование Т волны и в длительность интервала Tpeak-Tend.

Таким образом, результаты настоящего исследования показали, что возможно использование интервала T peak - T end поверхностной ЭКГ для оценки дисперсии реполяризации, например, у пациентов с ишемической болезнью сердца в период проведения реперфузионной терапии для расчета риска развития реперфузионных аритмий.

Список литературы Электрокардиографическое отображение дисперсии реполяризации миокарда : интервал Tpeak-Tend при острой коронарной окклюзии и реперфузии

- Burton F.L., Cobbe S.M. Dispersion of ventricular repolarization and refractory period//Cardiovasc. Res. 2001. Vol. 50. P. 10-23.

- Does Tpeak-Tend provide an index of transmural dispersion of repolarization?/C.Antzelevitch, S.Viskin, W.Shimizu, G.-X.Yan, P.Kowey, L.Zhang, S.Sicouri, J.M.Di Diego, A.Burashnikov//Heart Rhythm, 2007. Vol. 4. No. 8. P. 1114-1119.

- Sicouri S., Antzelevitch C. A subpopulation of cells with unique electrophysiological properties of the deep subepicardium of the canine ventricle: the M cells//Circ. Res., 1991. Vol. 68. P. 1729-1741.

- Dispersion of repolarization in canine ventricle and the electrocardiographic T wave: Tp-e interval does not reflect transmural dispersion/T.Opthof, R.Coronel, F.J.G.Wilms-Schopman, A.N.Plotnikov, I.N.Shlapakova, P.J.Danilo, M.R.Rosen, M.J.Janse//Heart Rhythm. 2007. Vol. 4. P. 341-348.

- Tpeak-Tend interval as an index of global dispersion of ventricular repolarization: evaluation using monophasic action potential mapping of the epi-and endocardium in swine/Y.Xia, Y.Liang, O.Kongstad, M.Holm, B. Olsson, S.Yuan//J. Interv. Cardiac Electrophysiol. 2005. Vol. 14. P. 79-87.

- QT dispersion and early arrhythmic risk during acute myocardial infarction/S.Paventi, U.Bevilacqua, M.A.Parafati, E. Di Luzio, F.Rossi, P.R.Pelliccioni//Angiology, 1999. Vol. 50, No. 3; Р.209-215.

- T-peak to T-end interval may be a better predictor of high-risk patients with hypertrophic cardiomyopathy associated with a cardiac troponin I mutation than QT dispersion/M.Shimizu, H.Ino, K.Okeie, M.Yamaguchi, M.Nagata, K.Hayashi, H.Itoh, T.Iwaki, K.Oe, T.Konno, H. Mabuchi//Clin. Cardiol. 2002. Vol. 25. P. 335-339.

- Haws C.W., Lux R.L. Correlation between in vivo transmembrane APDs and activationrecovery intervals from electrograms: effects fibrillating ventricular myocardium: evidence of interventions that alter repolarization time//Circulation, 1990. Vol. 81. P. 281-288.

- Potse M., Vinet M.A., Opthof T., Coronel R. Validation of a simple model for the morphology of the T wave in unipolar electrograms//Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol, 2009. Vol. 297. P. 792-801.

- Bernikova O., Sedova K., Kibler N., Azarov J. Ventricular repolarization durations in fibrillating and nonfibrillating cats under experimental coronary occlusion//J. Electrocardiol, 2011. Vol.44. E. 28.

- Берникова О.Г., Седова К.А., Азаров Я.Э., Шмаков Д.Н. Реполяризация миокарда желудочков при острой коронарной окклюзии и реперфузии у кошек//ДАН РАН, 2011. Т. 437. №2. С. 269-272.

- Coronel R., Opthof T., Taggart P., Tytgat J., Veldkamp M. Differential electrophysiology of repolarization from clone to clinic//Cardiovasc. Res. 1997. Vol. 33. P. 503-517.

- The contribution of ventricular apicobasal and transmural repolarization patterns to the development of the T wave body surface potentials in frogs (Rana temporaria) and pike (Esox lucius)/M.A.Vaykshnorayte, J.E.Azarov,

- A.S.Tsvetkova, V.A.Vityazev, A.O.Ovechkin, D.N. Shmakov.//Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol., 2011. Vol. 159. No. 1. P. 39-45.

- Nishimura M., Watanabe Y., Toda H. The genesis of bifid T waves: experimental demonstration in isolated perfused rabbit hearts//Int. J. Cardiol., 1984. Vol. 6. No. 1. P. 1-14.