Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия многоколонных скважин методом переходных процессов

Автор: Головацкая Г.И., Потапов А.П., Шумилов А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Метод переходных процессов является наиболее эффективным при исследовании многоколонных скважин. Во-первых, измерение нестационарного поля производится после выключения тока в отсутствие первичного поля, что позволяет сократить разнос катушек до нуля, т.е. совместить генераторную и приемные катушки. А это существенно улучшает вертикальную характеристику зонда, позволяет регистрировать малые дефекты. Во-вторых, при нестационарном режиме значительно проще разделить сигналы от первой, второй, третьей и т.д. колонн, чем при гармоническом режиме, что повышает точность вычисления толщины и определения дефектов. В работе предложен алгоритм интерпретации результатов измерений.

Многоколонная скважина, электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия, обсадные колонны, кривые спада, толщина колонн

Короткий адрес: https://sciup.org/147245106

IDR: 147245106 | УДК: 550.832.75:622.245.1 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.3.238

Текст научной статьи Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия многоколонных скважин методом переходных процессов

В последние годы нефтяные и газовые компании проявляют большой интерес к технологиям, позволяющим оценить техническое состояние третьей, четвертой колонн, что потребовало развития теории, методики интерпретации для исследования многоколонных скважин.

Компанией ЗАО НПФ «ГИТАС» в 2007 г. была подана заявка на изобретение, а в 2009 г. получен патент на способ электромагнитной дефектоскопии многоколонных скважин (патент № 2364719 РФ). Авторы патента предложили использовать импульсы разной длительности при возбуждении электромагнитного поля в колоннах труб. Короткие импульсы создают электромагнитное поле в ближней зоне, с увеличением длительности импульса поле проходит в более дальние от оси скважины трубы. Такой принцип возбуждения электромагнитного поля позволил повысить качество интерпретации за счет более надежного разделения сигналов от разных колонн.

В 2014 г. предприятием TGT Oil & Gas services получен патент на способ электромагнитной дефектоскопии многоколонных скважин (патент № 2507393 РФ ) , в основу которого лег патент № 2364719 РФ. Отличие способа заключается в использовании нескольких зондов разной длины. Компания Halliburton получила патент на импульсный прибор для исследования многоколонных скважин (Khalaj, Donderici и др., 2018), идея которого также вытекает из патента № 2364719 РФ.

Физические основы электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии многоколонных скважин

Электромагнитная дефектоскопия-толщи-нометрия, основанная на методе переходных процессов (МПП), является наиболее эффективной при исследовании многоколонных скважин. Во-первых, измерение электродвижущей силы (ЭДС) затухающих во времени вихревых токов производится в отсутствие первичного поля, что позволяет сократить разнос между генераторной и измерительной

катушками до нуля (практически совместить их), что существенно улучшает вертикальную характеристику зонда, позволяет регистрировать малые дефекты. Во-вторых, при нестационарном режиме значительно проще разделить сигналы от первой, второй, третьей и последующих труб, чем при гармоническом режиме, повысив точность вычисления толщины стенок труб и определения принадлежности дефектов к конкретной колонне.

Для создания электромагнитного поля в многоколонной скважине, обсаженной трубами большого диаметра, нужны генераторные катушки достаточно большой длины, равной примерно диаметру последней колонны, что снижает вертикальное разрешение метода. Использование многозондовых систем позволяет повысить вертикальное разрешение для первой и второй колонн, поскольку для их исследования можно использовать более короткие катушки, чем для третьей и четвёртой.

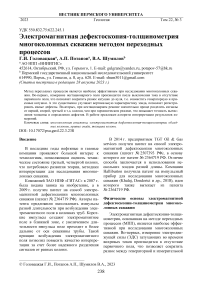

Принцип измерений основан на регистрации кривых спада (КС) переходных процессов вихревых токов J v , наведенных в четырёх колоннах после прохождения импульса тока через генераторные катушки, создающие первичное электромагнитное поле Н 0 (рис. 1), где S – короткий, М – средний, L – длинный зонды.

Короткий зонд возбуждает вихревые токи J v в ближней от оси прибора зоне, средний зонд – в первой, второй и третьей колоннах, длинный зонд – в трех и более колоннах.

Наиболее эффективный способ реализации измерений в многоколонных скважинах большого диаметра предложен в патенте № 2636064 РФ. Импульс тока питания длительностью т пропускается через все три генераторные катушки зондов S, M и L. Генераторная катушка зонда S в момент времени t i < т /4 отключается от питания и проводится регистрация КС S измерительной катушкой S зонда, в момент времени t 2 >3t 1 отключается генераторная катушка зонда M и проводится регистрация КС М . После прохождения импульса тока т через генераторную катушку зонда L измеряются КС L приемной катушкой длинного зонда.

Рис. 1. Зондовая установка: Н о - первичное магнитное поле; 1,2,3,4 - колонны

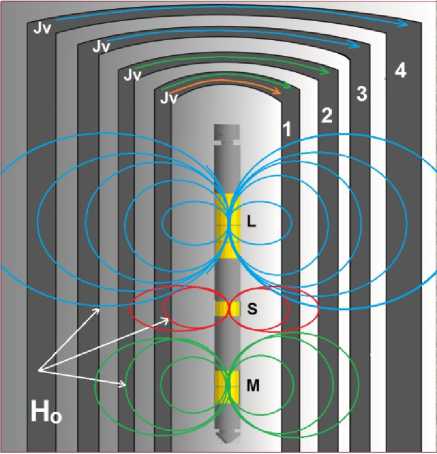

На рис. 2 приведены результаты измерений кривых спада для двух, трех и четырехколонных физических моделей, составленных из труб диаметрами D 1 =73 мм, D 2 =146 мм, D 3 =245 мм и D 4 =324 мм. На ранних временах переходного процесса t < 50 мс КС для 1,2,3-й моделей совпадают для зондов S, M, L. На средних временах 50 < t < 250 мс КС среднего и длинного зондов расходятся для двух- и трехколонных моделей. На поздних стадиях переходного процесса t > 250 мс КС только длинного зонда для трех- и четырехколонных моделей расходятся.

Рис. 2. Кривые спада короткого, среднего и длинного зондов (S, M, L); 2, 3, 4 - число колонн

Алгоритм определения толщины стенок колонн

Наряду с толщиной стенки трубы на измеряемый сигнал влияют магнитная проницаемость и электропроводность металла.

Магнитная проницаемость ( u ) используемых труб в основном изменяется в диапазоне 10 - 60 отн. ед., а удельная электропроводность в диапазоне от 5 до 8 МСм/м. Для слабомагнитных труб и варьирует в диапазоне 10-20, среднемагнитных - 20 - 40 и сильномагнитных – более 50. Диаметр труб изменяется от 73 до 510 мм. Толщина стенок труб может меняться от 5 до 9 мм для насосно-компрессорных труб (НКТ), от 7 до 12 мм для эксплуатационных колонн, от 9 до 18 мм для обсадных колонн.

Электромагнитные свойства металла могут изменяться в процессе эксплуатации колонн. Возникают участки повышенной намагниченности, изменяется электропроводность колонны, по сравнению с паспортными данными, под действием температуры, коррозии. В ряде случаев в состав колонны попадают единичные трубы либо небольшие интервалы труб из другой марки стали, в отличие от основной колонны.

Задача формулируется следующим обра-

— зом. Имеются вектор измерений Y = E (ti) и вектор искомых параметров X— = {uj ,^j, Тj}, где i =1, M; j =1, N; M - число измерений, N -число колонн. Под измерением понимают значения амплитуды КС, зарегистрированные с шагом квантования по времени At. Искомые параметры: pj, Oj, Tj - соответственно магнитная проницаемость, электропроводность и толщина j-той колонны. Известна связь между векторами Y и X -—— ——

Y = F ( X ) . Оператор F нелинейный и определяется решением прямой задачи для заданной модели скважины.

Необходимо определить X— таким образом, чтобы рассчитанные на основе прямых задач измерения и показания прибора минимально отклонялись в заданной метрике. —

При этом Х определяется из условия

— 2

W _ M [ Y j - F ( X ) ) , (1)

5 ? 1 ^ Y j + « )

где a , 5 - абсолютная и относительная погрешности измерений; F – оператор решения прямой задачи.

Поскольку имеются измерения разноглубинными зондами, целесообразно искать решение последовательным усложнением модели. Это уменьшает размерность обратной задачи на каждом этапе поиска решения и повышает достоверность полученных результатов.

На первом этапе определяются параметры двухколонной модели. Исходные данные – кривые спада короткого и среднего зондов на временном интервале, наиболее информативном для данной модели скважины (число колонн, диаметры колонн, номинальные толщины).

На втором этапе определяются параметры третьей и четвертой колонн на основе решения обратной задачи для четырехколонной модели при условии, что параметры первой и второй известны. Исходными данными являются КС длинного зонда на заданном временном интервале.

Метод вычисления толщины стенки колонн основан на решении обратной задачи путем последовательного усложнения интерпретационной модели, начиная с одноколонной модели и заканчивая четырехколонной. Это позволяет резко сократить размерность задачи на каждом этапе поиска решения и повысить достоверность полученных результатов. Для минимизации функционала (1) использовался метод подбора, приведенный в работе (Потапов, Даниленко и др., 2016 ) .

Для оценки возможности алгоритма определения толщины стенок по прямой задаче были смоделированы измерения для различных моделей четырехколонных конструкций с различными параметрами р , а , Т. Затем проводилась инверсия этих кривых с учетом погрешностей в измерениях (2%). В таблице приведены результаты решения обратной задачи (Т НКТи , Т ЭК1и , Т ЭК2и , Т ТКи ) для четырехколонной модели, р иКТ =20, р эк1 =40, Р эк2 =40, р тк =50, С НКТ = О ЭК1 = а ЭК2= о тК =8 - 10 6 См/м, Т нкт - 6 мм, Т эк1 - 8 мм, Т эк2 -8 мм, Т ТК – заданы в таблице .

Погрешность определения толщины стенки НКТ не превышает 0,08 мм, ЭК1 – 0,32 мм, ЭК2 - 0,35 мм, ТК - 0,52 мм. Относительная средняя погрешность определения Р тк - 5р тК =10%, погрешность определения о тк - 5а тк =8%.

Для всех моделей достигнуто минимальное значение W<1 для смоделированных ошибок в измерениях, что свидетельствует о хорошей сходимости итерационного процесса.

Таблица. Результаты определения толщины четырех колонн

|

Т ТК , мм |

Т НКТи , мм |

Т ЭК1и , мм |

Т ЭК2и , мм |

Т ТКи , мм |

|

6 |

6,07 |

7,85 |

7,46 |

6,52 |

|

8 |

6,08 |

8,04 |

7,51 |

8,37 |

|

10 |

6,05 |

7,68 |

7,65 |

10,04 |

|

12 |

6,03 |

8,10 |

7,71 |

12,5 |

Предложенный метод решения обратной задачи для всей кривой позволяет с достаточной точностью определять толщину труб в многоколонных скважинах с учетом их электромагнитных характеристик µ и σ .

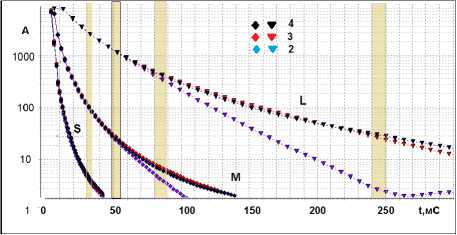

На рис. 3 приведены результаты измерений на физической модели и вычисление толщины стенки для четырехколонной модели, где № 1 – труба диаметром D=180 мм, № 2 - D=246 мм, № 3 - D= 342 мм, № 4 - D= 426 мм. Максимальное отклонение результатов расчета толщины ∆ T в первой гладкой трубе № 1 не превышает 0,1 мм. Отклонение результатов расчета толщины трубы № 2 при номинальном её значении ∆ T н не превышает 0,23 мм в интервале длинной 600 мм с уменьшения толщины от номинального значения до 2 мм, максимальная абсолютная погрешность ∆ Т и не более 0,49 мм, для трубы № 3 - ∆ T н =0,15 мм, с интервалом уменьшения толщины до 7 мм длинной 800 мм - ∆ T и =0,45 мм. Для трубы № 4 с интервалом уменьшения толщины длинной 1000 мм до 5 мм - ∆ T н =0,49 мм; (пропущен размер?) -∆ T и =0,58 мм.

Рис. 3. Результаты измерений и вычисление толщины стенки для 4-х колонных моделей

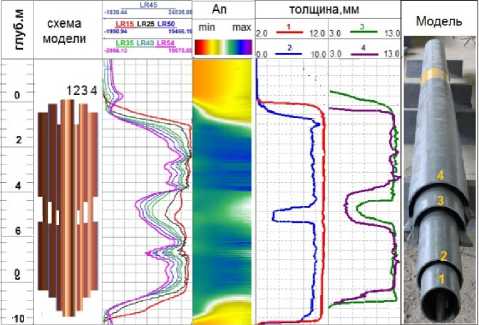

Рис. 4. Пример интерпретации в 3-х колонной скважине 1,2,3-толщина соответствующих колонн

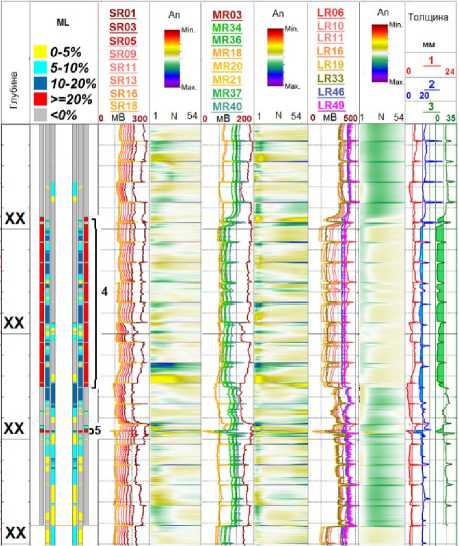

На рис. 4 приведен пример оценки толщины стенок многоколонной скважины, которая включает: НКТ диаметром D=89 мм (1), обсадная первая колонна - D=178 мм (2), обсадная вторая - D=245 мм (3), обсадная третья - D=324 мм (4), где SR, MR, LR – кривые спада короткого, среднего и длинного зондов, числовые индексы - временные каналы, ML - отклонение толщины от номинального значения. В интервале 4 разрушение третьей колонны, что подтверждается расчетом толщины Т 3 =0.мм ±∆ T 3 и резким падением амплитуды КС длинного зонда, в интервале 5 нарушение во второй и третей колоннах Т 2 =0мм ±∆ T 2 Т 3 =0мм ±∆ T 3 , резкое падение амплитуды КС среднего и длинного зондов, где ∆ T 3 , ∆ T 2 - абсолютные погрешности определения толщины соответствующих колонн.

Выводы

На основе физического моделирования КС определены информативные временные интервалы при определении нарушений и толщины колонн.

Использование зондов разной длины позволяет построить методику определения нарушений в многоколонных скважинах и алгоритм вычисления толщины колон путем последовательного усложнения интерпретационных моделей.

Результаты подтверждены на математических и физических моделях, а также в действующих скважинах.

Список литературы Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия многоколонных скважин методом переходных процессов

- Патент № 2636064 РФ. Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах. / А.П. Потапов № 2016128899, заявл. 14.07.2016; опубл. 20.11.2017.

- Патент № 2364719 РФ. Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах. / А.Н. Наянзин, А.П. Потапов, заявитель и патентообладатель ЗАО НПФ "ГИТАС". № 2007142168.03, заявл. 14.11.2007; опубл. 20.08.2009. Бюл. № 23.

- Патент № 2507393 РФ. Способ электромагнитной дефектоскопии / А.М. Асланян, Д.А. Давыдов, А.Д. Арбузов, Д.Ю. Пятницкий. / TGT Oil and Gas services, (АЕ) №2012137077/03, заявл. 31.08.2012; опубл. 20.02.2014. Бюл. № 5.

- Потапов А.П., Даниленко В.Н., Даниленко В.В. и др. Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия скважин многоколонных конструкций методом переходных процессов // Каротажник. Тверь: АИС. 2016. № 6 (264). С. 134-162. EDN: WBELUL

- Khalaj A.R., Donderici B., San M.L. Eddycurrent responses in nested pipes. US 2018/0313 A1 (Patent), 2018.