Электронная демократия как механизм политической интеграции граждан

Автор: Малик Е. Н.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 3 (87), 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе системного подхода раскрываются основные направления использования дистанционных технологий в политическом процессе. Анализируются основные преимущества и противоречия развития института электронной демократии в России. Аргументирован вывод, что интерактивная демократия не только способствует прозрачности и подотчетности государственной власти гражданскому обществу, но и укрепляет непрерывный диалог между населением и властными структурами. Такая форма коммуникации помогает оперативно обсуждать общественно значимые государственные решения, усиливает интеграцию граждан в политическую сферу и в целом повышает уровень доверия государственным институтам. Путем комплексного анализа выявлены приоритеты и актуальные проблемы электронного голосования российских граждан на выборах в Мосгордуму в 2019 году и за принятие поправок в Конституцию страны в 2020 году.

Электронная демократия, электронное голосование, электронное участие, информационные технологии, политическое участие, электронное правительство

Короткий адрес: https://sciup.org/14126958

IDR: 14126958 | УДК: 321.7:004.77

Текст научной статьи Электронная демократия как механизм политической интеграции граждан

Новые формы политической коммуникации в глобальной Сети оказали существенное влияние на процессы демократизации. Они способствовали появлению нового института, получившего название «электронная демократия», «сетевая демократия» и т. п., открывшего новые возможности для интерактивного участия граждан в политике [1].

Электронная демократия нацелена на то, чтобы облегчить участие гражданина в общественной и политической жизни. Она обеспечивает доступ населения к общественной информации и предлагает форум для общественных обсуждений, что позволяет гражданам следить за политическими решениями органов государственного управления.

Институт электронной демократии представляет собой форму прямой демократии, характеризующуюся использованием информационно-коммуникационных технологий как основного средства для коллективного обсуждения и принятия государственно значимых решений, а также контроля за их исполнением [8, с. 347].

Интересно заметить, что в Финляндии с 2012 года граждане могут предложить новый закон онлайн, стоит лишь собрать 50 000 подписей. С 2013 года в Эстонии начали экспериментировать с партиципаторным планированием бюджета, мнение населения собирают на разных онлайн-платформах. Да и в целом в Евросоюзе взят вектор на «оживление» демократии при помощи информационно-коммуникационных технологий: онлайн-опросы, консультирование, делиберация.

В политологической науке всё это называют «электронной демократией» или «электронным участием». Основная цель — возвращение граждан, без которых демократия не может нормально функционировать, в политическую жизнь государства. Электронное участие обеспечивает прозрачный диалог между правительством и населением, создает новые формы для взаимодействия между гражданами и политиками, а также вовлекает граждан в процесс принятия решения [7]. Рассмотрим основные формы такого взаимодействия.

Открытость. Правительство обязано публиковать важные документы, анонсы на официальном государственном сайте: если раньше люди покупали газеты, ходили к доскам с новостями, чтобы получить самую свежую информацию, теперь достаточно зайти на сайт правительства, чтобы узнать важную политическую информацию (новые законы, указы, решения) [2, с. 166].

Прямой диалог. Граждане могут адресовать свои недовольства напрямую правительству, заполнив форму жалобы или используя чат-комнаты, онлайн-консультации.

Регулярный мониторинг. Идеальное правительство заинтересовано в жизни населения, поэтому при помощи электронного участия оно проводит опросы и собирает мнения. В России Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее — ВЦИОМ), «Левада-Центр» и Фонд «Общественное мнение» продвигают это электронное участие, но мы, учитывая российский контекст, осознаем, что такие опросы больше нужны правительству, нежели населению.

Точечная эффективность. Поскольку электронное участие в первую очередь непосредственное участие в принятии итогового решения, то часто применяются механизмы инициативного бюджетирования (люди сами выбирают, на что пойдут их налоги) или онлайн-голосование.

Следует сказать, что электронное участие — обязательный механизм для демократий, потому что сама природа участия очень тесно перекликается с демократическими принципами. Электронное участие увеличивает участие граждан в политической жизни и добавляет новые каналы, с помощью которых люди выражают свое недовольство или поддержку. Иными словами, электронное участие предлагает людям «голос» в политике вместо «выхода» из нее — для демократий важны люди, поэтому им предоставляется возможность озвучить негодование и остаться в политике, вместо того чтобы стать аполитичными и выйти из нее.

Другое потенциальное преимущество электронного участия для демократий — увеличение прозрачности системы и подотчетности, что также косвенно способствует росту вовлеченности, ведь люди более охотно участвуют в социально-политических процессах. Так, например, электронный портал «Госуслуги», который еще в 2009 году казался российским гражданам чем-то незнакомым и сложным, теперь интерактивно заменяет привычное хождение по инстанциям. Следует поддержать мнение исследователей, что «электронное участие разрешает проблемы чрезмерного бюрократического аппарата, что положительно сказывается на государственной эффективности и снижает показатели национальной коррупции» [5, с. 22].

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации несколько лет назад запустило систему «Электронная демократия» . Этот портал позволяет гражданам принимать участие в обсуждении важных социальных инициатив и проектов значимых нормативных правовых актов. Данная онлайн-платформа построена на принципах обратной связи государственных чиновников с гражданами, к которым относятся электронное голосование и коллективное обсуждение проблем в режиме онлайн.

Среди наиболее крупных интернет-проектов электронной демократии в России стоит выделит такие, как: «Российская общественная инициатива» (РОИ), «Стратегия России 2035», «Ваш контроль», «Демократор» и др . Также активно развиваются региональные порталы электронной демократии, где реализуются общественные инициативы граждан, налажены механизмы обратной связи между населением и региональной элитой, а также организации общественного контроля за ходом реализации национальных проектов в субъектах РФ. Среди таких информационных площадок стоит выделить следующие: «Активный гражданин. Калининградская область», «Активный гражданин Республики Бурятия», «Активный ростовчанин», «Активный гражданин Томской области», «Электронная демократия Новосибирской области», портал Мурманской области «Открытый электронный регион», портал Пермского края «Управляем вместе», «Открытый Магадан», « ЯИркутянин» и др.

Электронная демократия и интерактивное голосование создают много новых возможностей. Сегодня наша страна активно интегрирована в демократизацию избирательного процесса через систему электронного голосования, используя удачный опыт зарубежных стран.

Рассмотрим итоги проведения электронного голосования российских граждан за поправки в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. В голосовании в электронном виде могли принять участие только жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было авторизоваться на сайте 2020og.ru с помощью учетной записи онлайн-сервисов mos.ru (для жителей Москвы) или gosuslugi.ru (для жителей Москвы и Нижегородской области), а после подтверждения заявки на участие в онлайн-голосовании открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к голосованию давал код, пришедший в СМС. Электронный бюллетень идентичен бумажному. Участники голосования отмечали в бюллетене «Да» или «Нет».

Общая явка составила 93 % от числа зарегистрировавшихся. Из проголосовавших онлайн 964 438 человека — из Москвы, 125 773 — из Нижегородской области. За поправки в онлайн-формате в столице проголосовали 62,33 %, против — 37,67 %. В Нижнем Новгороде победили тоже сторонники поправок, но с чуть меньшим перевесом — 59 против 41 %. Примечательно, что в мае, сразу после принятия Госдумой законопроекта, «позволявшего организовать дистанционное электронное голосование, лишь 14 % респондентов знали о нововведениях, а об опыте проведения электронного голосования в Москве и Нижегородской области знают 42 % опрошенных» [6].

Стоит сказать, что электронное голосование проводится в России не впервые. Еще на выборах в Мосгордуму в 2019 году было решено провести его в тестовом режиме в трех избирательных округах. В случае успеха опыт планировалось распространить на всю страну. По оценкам исследователей данного опыта, «тогда были небольшие технические проблемы, однако с ними удалось быстро справиться, и опыт был признан успешным. Теперь онлайн-формат было решено испробовать на гораздо более важном голосовании, которое определит судьбу страны на десятилетия вперед — на голосовании по поправкам в Конституцию РФ» [3, с. 48].

Важно отметить, что развитие цифровых технологий открыло новые возможности перевода политических процедур в электронный вид. Внедрение практик электронного голосования позволяет уменьшить различные сложности, возникающие при традиционных способах голосования посредством бумажных бюллетеней. Главными преимуществами электронного голосования, по мнению россиян, являются: дистанционность — «не нужно выходить из дома» (28 %), быстрота (16 %) и удобство (12 %). Это означает, что при общих равных (информированности, надежности, прозрачности системы) эти граждане будут делать выбор в пользу электронной демократии как наиболее простого и быстрого инструмента [6].

С одной стороны, дистанционное голосование обеспечивает интеграцию российских граждан в избирательный процесс, снижает временные издержки на голосование, повышает его мобильность и доступность. С другой стороны, электронные онлайн-сервисы повышают риски информационных сбоев, кибератак, вбросов и манипуляций. Среди основных недостатков электронного голосования респонденты выделили «простор для фальсификаций» (21 %), «риск утечки данных» (15 %) и «отсутствие интернета/слабый интернет» (12 %)» [6].

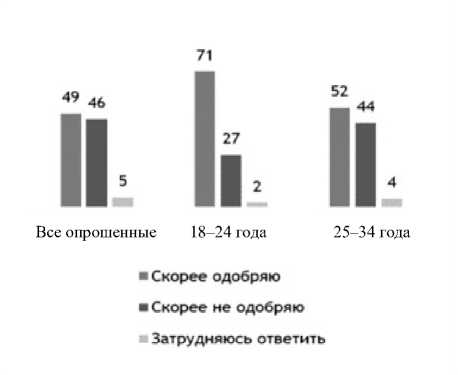

Следует отдельно сказать, что наибольшее предпочтение электронному формату политического участия отдает молодежная аудитория, которая с раннего детства вовлечена в цифровую среду. Как показывают результаты всероссийского опроса, в обеих возрастных группах молодежи (от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет) «большинство респондентов одобрительно относятся к расширению практики электронного голосования и чаще, чем в целом среди россиян, выбирают его (при условии доступности) как альтернативу традиционному бумажному» (рис. 1, 2) [6].

Рис. 1. Ваше мнение по поводу разрешения электронной формы голосования, %

Рис. 2. Какой способ голосования Вы выберете на следующих выборах, %

Мнения молодежной аудитории в вопросе полезности и эффективности электронного голосования поляризуются, что свидетельствует о желании не просто быть вовлеченным в новый формат, но и быть при этом уверенным в безопасности и корректности используемой технологии.

В целом наш анализ показал, что электронную и цифровую демократию следует рассматривать не как совокупность инновативных принципов управления, а в качестве особой системы отношений граждан к политическому пространству.

Сегодня можно говорить о том, что электронная демократия в России делает свои первые шаги, и, возможно, в скором будущем технологии изменят формат народного волеизъявления. Пока рано говорить о безусловном доверии россиян к электронному голосованию. Не стоит ожидать форсированного распространения практики онлайн-голосования по всей стране, «поскольку еще предстоит важный этап совершенствования кибербезопасности системы и обеспечения законодательной базы» [4, с. 85], что особенно актуально для российского электората в условиях приближающихся выборов в Госдуму 2021 года и президентских выборов 2024 года.

Развитие института электронной демократии способствует повышению уровня прозрачности деятельности органов власти, поддерживает солидарность граждан, формирует определенный тип гражданской зрелости, характерными чертами которой являются ответственность, компетентность и политическая активность.

Список литературы Электронная демократия как механизм политической интеграции граждан

- Абрамова Д. С. Электронная демократия в России: проблемы политической коммуникации [Электронный ресурс] // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 1. URL: http://human.snauka.ru/2013/01/2145 (дата обращения: 06.10.2020).

- Бондаренко С. В. Особенности создания и функционирования публичных площадок «электронной демократии» // Полис. 2016. № 5. С. 164–178.

- Конашев М. Б. Электронная демократия в России: некоторые проблемы и перспективы // Цензура в России: история и современность: сб. науч. тр. СПб., 2017. Вып. 8. С. 43–58.

- Малик В. И. Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере компьютерных преступлений // Государственная политика: методология, практика, направления совершенствования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. П. А. Меркулова. Орел, 2017. С. 83–87.

- Малик Е. Н., Шедий М. В., Пикалов Б. В. «Электронное правительство» как интегративная платформа предоставления государственных услуг // Управленческое консультирование. 2020. № 9 (141). С. 19–30.

- Пионеры интернет-выборов. Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры [Электронный ресурс] // Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL: http://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pionery-internet-vyborov (дата обращения: 06.11.2020).

- Проект «Концепция развития в РФ механизмов электронной демократии до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/18121.html/ (дата обращения: 22.10.2020).

- Цаплин А. Ю. Перспективы дистанционного электронного голосования в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Социология. Политология. 2016. Т. 16, № 3. С. 345–350.