Электронно-микрозондовый анализ формовочных масс керамики с памятников Дальнего Востока

Автор: Такеучи Такаси, Мыльникова Л.Н., Нестеров С.П., Кулик Н.А., Деревянко Е.И., Алкин С.В., Накамура Кадзуюки

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (37), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются проблемы использования методов естественных наук в археологических исследованиях, в т. ч. для изучения керамических комплексов. На примере изучения глиняных изделий с памятников разных эпох российского Дальнего Востока, Сахалина и Японских островов показаны возможности электронно-микрозондового анализа (EPMA). Проанализированы трехмерные диаграммы, показывающие процентные доли основных химических элементов, входящих в состав формовочных масс керамики (Ca-K-SiO2, K-Ca-Na, Mg-Fe-Ti). Предложена оригинальная методика компьютерного метода количественной оценки зерен песка и обработки изображения с помощью специального программного обеспечения. Показаны положительные и отрицательные стороны EPMA, даны некоторые методические указания по использованию его результатов для изучения полевых шпатов в формовочных массах древней керамики.

Керамика, формовочные массы, неолит, раннее средневековье, приамурье, электронно-микрозондовый анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522703

IDR: 14522703

Текст научной статьи Электронно-микрозондовый анализ формовочных масс керамики с памятников Дальнего Востока

Методы и источники

Привлечение методов естественных наук для реконструкции гончарной технологии разных периодов истории в России началось примерно с середины XX в. и разрабатывается до сегодняшнего дня [Сайко, 1960, 1971, 1982; Круг, 1963, 1965; Гражданкина, 1965; Жу-щиховская, Залищак, 1986; Сайко, Жущиховская, 1990; и др.; Ламина, Лотова, Добрецов, 1995; Глушков, 1996; Мыльникова, 1999; Гребенщиков, Деревянко Е.И., 2001; Жущиховская, 2004]. Но, как и в начале своего развития, это направление испытывает серьезные трудности в связи с отсутствием соответствующих предметов в системе подготовки археологов в вузах и, как следствие, профессионалов-специалистов, а также адаптированной к археологическому источнику методики проведения анализов и расшифровки результатов.

Набор естественно-научных методов, которые используются археологами для получения информации о керамике, достаточно большой. Их можно сгруппировать по предназначению:

-

1) оптическая, сканирующая электронная и атомно-силовая микроскопия дают информацию о текстуре материала;

-

2) химический анализ в традиционном варианте («мокрая химия»), рентгеновская флюоресценция, атомно-абсорбционная спектроскопия и нейтронная активация позволяют определить химический состав;

-

3) рентгенофазовый анализ идентифицирует все присутствующие в керамической массе кристаллические фазы;

-

4) петрографический анализ дает возможность определить количественное и качественное соотношение компонентов формовочной массы;

-

5) термические методы позволяют получить информацию об изменении свойств керамики при изменении температуры (термолюминесценция – о запасенной в дефектах кристаллической структуры энергии; дилатометрия и термогравиметрия – об из-

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (37) 2009 E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru

© Такаси Такеучи, Л.Н. Мыльникова, С.П. Нестеров, Н.А. Кулик, Е.И. Деревянко, С.В. Алкин, Кадзуюки Накамура, 2009

менении, соответсвенно, линейных размеров и массы образца; дифференциальный термический анализ – о тепловых процессах в керамической массе при нагревании и т.д.) [Дребущак В.А, Мыльникова, Дребу-щак Т.Н. и др., 2006].

Считается, что формовочные массы керамических изделий, обожженных в простейших устройствах при температуре, недостаточной для плавления составляющих веществ, наследуют ряд признаков геологической характеристики месторождений глин и добавок к ним. Прежде всего это касается песка полевошпатового состава, который может находиться в образце как составляющая глинистого вещества и как добавка в формовочную массу. Напомним, что состав большинства полевых шпатов определяется соотношением компонентов тройной системы Na[AlSi3O8]– K[AlSi3O8]– Ca[Al2Si2O8]. Выделяют две серии минералов: 1) щелочные – изоморфные смеси K[AlSi3O8] и Na[AlSi3O8]; 2) плагиоклазы – изоморфные смеси Na[AlSi3O8] и Ca[Al2Si2O8]. Полевые шпаты являются важнейшими классификационными минералами. Они присутствуют в большинстве магматических пород. Кроме того, породы различного химического типа характеризуются наличием плагиоклазов более или менее определенного состава [Белоусова, Михина, 1972, с. 87, 119]. Это свойство полевых шпатов позволяет использовать их для характеристики формовочных масс керамических материалов.

Исследование песка в формовочных массах, выявление его природы (добавка, естественное происхождение) в образцах керамики с помощью поляризационного микроскопа требуют многолетней выучки и опыта, при этом не исключены ошибки [Бобринский, 1978; Глушков, 1996]. Электронно-микрозондовый анализ (EPMA – Electron probe X-ray micro analyzer) дает количественные и качественные характеристики химических элементов, получаемые путем машинной обработки результатов. Принцип действия микрозонда следующий: генерируется поток электронов, который собирается электромагнитными линзами в узкий пучок – электронный зонд. Попадая в образец, эти электроны выбивают электроны с оболочек атомов вещества и вызывают рентгеновское излучение. Каждый элемент излучает на характерном для него диапазоне частот, по которому может быть идентифицирован. Концентрации элементов определяются по интенсивности излучения [Методика…].

EPMA – метод недеструктивного элементного анализа частиц микронного размера на поверхности материала с чувствительностью до миллионной доли. Результаты стандартной количественной оценки с воспроизводимостью до 1 % определяются в течение нескольких дней. Это наиболее точный на сегодня метод микроанализа; с его помощью могут исследоваться все элементы от бериллия до урана.

EPMA с легкой и прямой интерпретацией результатов полностью совместим со стандартными анализами. Инструменты EPMA оборудованы сложной оптикой с полным набором встроенных микроскопов (от ×40 до ×400), обеспечивающих одновременное получение рентгеновских спектров (WDS и EDS), SEM- и BSE-изображений. Этот метод дает возможность определять толщину и элементный состав слоев от 1 нм до 1 мм в многослойном материале. Компьютерная обработка результатов микрозондового анализа позволяет перевести их в конкретные цифры и в конечном итоге установить концентрацию песчинок определенной размерности. Наличие таких сведений о химических элементах, входящих в состав песка, дает возможность определить качественные и количественные характеристики составляющих формовочных масс и, может быть, в дальнейшем, когда будут созданы базы данных по отдельным регионам, позволит идентифицировать места изготовления керамики.

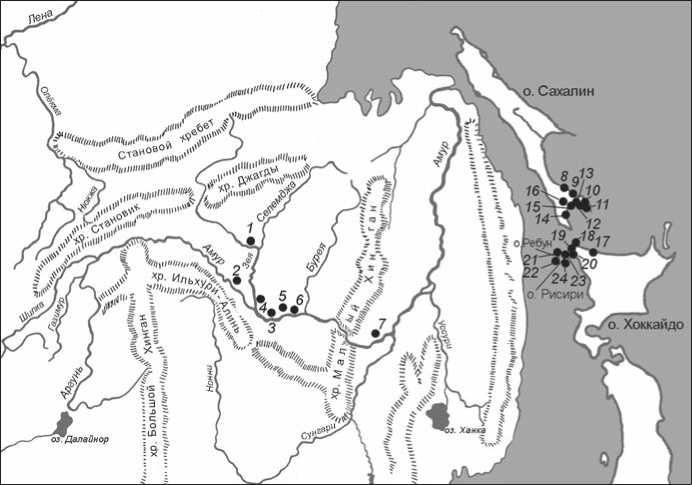

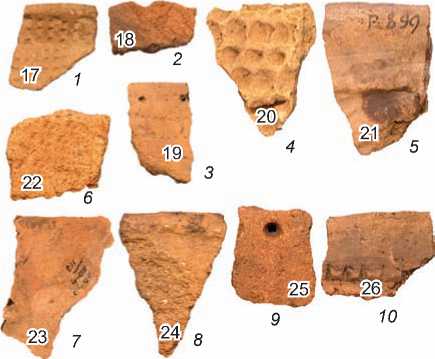

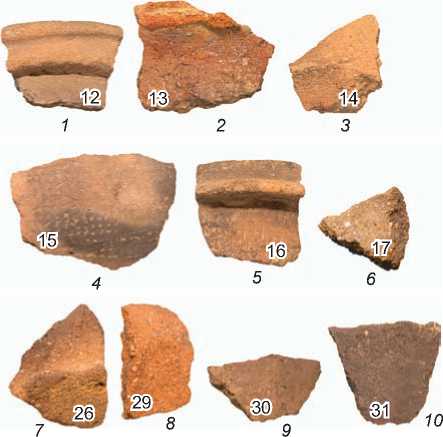

Начало такому исследованию дальневосточных керамических материалов положили сотрудники Государственного политехнического колледжа в г. Хакодате (Япония). В 2005 г. по просьбе проф. Кадзуюки Накамура ему был передан 31 фрагмент керамики с неолитических и раннесредневековых памятников Амурской обл. и Еврейской АО (табл. 1) для проведения микрозондового анализа. Памятники были выбраны не случайно (рис. 1). Первая группа керамики (образцы № 17–26) – неолитическая, относящаяся к громатухинской, новопетровской и осиноозерской культурам Западного Приамурья (рис. 2), проблема происхождения которых является актуальной [Радиоуглеродная хронология..., 1998, с. 87; Алкин, 2000; Кузьмин, 2004; Нестеров, 2006, с. 297; Derevianko A.P., Kuzmin, Burr et al., 2004].

Многослойный памятник Громатуха расположен в устье одноименной речки в Мазановском р-не Амурской обл. В результате раскопок исследована площадь ок. 500 м2 [Окладников, Деревянко А.П., 1977; Деревянко А.П., Канг Чан Хва, Бан Мун Бэ и др., 2004; Нестеров, Алкин, Петров и др., 2005]. Верхний слой 1 датируется временем существования осиноозерской поздненеолитической культуры (4,0–3,7 тыс. л.н.). Керамический материал из этого слоя представлен фрагментами сосудов, орнаментированных налепными валиками (параллельные горизонтальные, соединенные между собой короткими вертикальными и наклонными), и целым миниатюрным сосудиком. Керамика из слоев 2 (13–6,7 тыс. л.н.) и 3 (15,5–13 тыс. л.н.) гро-матухинской культуры различается по составу формовочных масс и орнаменту (рис. 2, 1 – 5 ).

Неолитическое поселение громатухинской культуры Сергеевка находится выше г. Благовещенска. Здесь обнаружена керамика двух типов. Первый ха-

Таблица 1. Образцы керамики с памятников Приамурья

Неолитический памятник Новопетровка III находится в Константиновском р-не Амурской обл. на левом берегу р. Дунайка, недалеко от ее впадения в Амур [Деревянко А.П., 1970, с. 13–14]. Новейшие данные свидетельствуют о том, что он является однокультурным, относится к новопетровской культуре и датируется 9–8,5 тыс. л.н. [Нестеров, 2006, с. 295]. Неолитическая керамика с памятника Новопетров-ка III представлена как отдельными фрагментами, так и развалами археологически целых плоскодонных сосудов баночных форм. По данным петрографического анализа, керамическое тесто содержит отощитель в виде мелкого песка. Кроме этой керамики встречено

Рис. 1. Расположение рассматриваемых памятников в Дальневосточном регионе Азии. Приамурье: 1 – Громатуха, 2 – Сергеевка, 3 – Новопетровка III, 4 – Троицкий могильник, 5 – могильник Шапка, 6 – Куприяново, 7 – могильник Найфельд; о-в Сахалин: 8 – Стародубское, 9 – Охотское, 10 – Ваваяское, 11 – Муравьёво, 12 – Озерский, 13 – Белокаменное, 14 – Новотамбовское, 15 – Соловь-евка, 16 – Сусуя; г. Есаши: 17 – Менашидомари; г. Вакканай: 18 – Сакунаи, 19 – Онкороманаи, 20 – Кое-тое; о-в Ребун: 21 – Кафукаи-5, -6, 22 – Мотоши; о-в Рисири: 23 – Ошидомари, 24 – Матавакка.

Рис. 2. Керамика с неолитических поселений Громатуха ( 1 – 5 ), Сергеевка ( 6 ) и Новопетровка III ( 7 – 10 ). На фрагментах керамики обозначен номер образца.

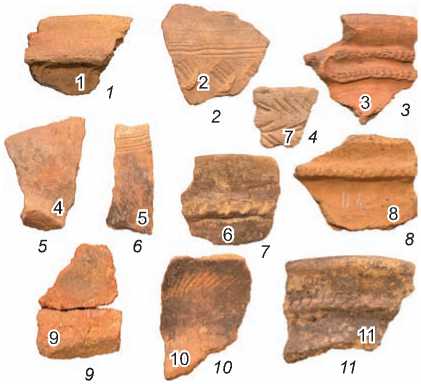

Рис. 3. Керамика с могильников найфельдской группы мохэ Шапка ( 1 – 3 ), Куприяново ( 4 – 7 ) и Най-фельд ( 8 – 11 ).

несколько фрагментов без орнамента с крупнозернистыми включениями в формовочной массе [Деревянко А.П., Нестеров, Алкин и др., 2004] (рис. 2, 7–10 ).

Вторая группа керамики, представленная к анализу, происходит из могил найфельдской (хэйшуй) и троицкой (сумо) групп мохэ (табл. 1; рис. 3, 4). Мохэ мигрировали в Западное Приамурье из Маньчжу- рии не ранее конца VII – VIII в. (могильники Шапка, Куприяново, Троицкий) [Нестеров, 1998, с. 104]. Для сравнения анализу подверглись фрагменты керамики с могильника Найфельд (V–VII вв.). Оставившие его хэйшуй мохэ были автохтонным населением Восточного Приамурья. Интерес японских исследователей к материалам с Амура связан с тем, что примерно в

VIII в. мохэская керамика появилась в средневековых культурах Сахалина и Хоккайдо.

Грунтовый могильник Шапка (конец VII – VIII в.) находится на левом берегу Амура между реками Дим и Завитая. Керамика является здесь массовым материалом: на могильнике Шапка она найдена в 36 захоронениях из 45 [Нестеров, 1990; Нестеров, Кудрич, Комарова, 2003] (см. рис. 3, 1–3 ).

Грунтовый могильник Куприяново расположен на берегу Амура, на небольшом мысовидном выступе террасы. Во время обследования памятника обнаружена лепная керамика найфельдской группы мохэ (см. рис. 3, 4–7 ).

Троицкий могильник (VIII – начало XI в.) находится на левом берегу р. Белой западнее с. Троицкого. За годы раскопок в могилах было найдено более 50 целых лепных сосудов и ок. 3 000 фрагментов такой керамики [Деревянко Е.И., 1977; Алкин, Фэн Эньсюэ, 2006] (см. рис. 4).

Могильник Найфельд (V–VI вв.) расположен в одноименном поселке на левом берегу р. Икура. Во время раскопок здесь обнаружено 26 целых сосудов (из них восемь – вне могил) и большое количество фрагментов керамики [Деревянко А.П., Богданов, Нестеров, 1999] (см. рис. 3, 8–11 ).

Для сравнения использованы результаты аналогичного анализа керамики с памятников охотской и сусуйской групп с о-вов Сахалин (Россия), Хоккайдо, Ребун и Рисири (Япония) (см. рис. 1) [Amano, Ohba, 1984; Oya et al., 2006; Takeuchi, Nakamura, 2007].

Рис. 4. Керамика с Троицкого могильника одноименной группы мохэ.

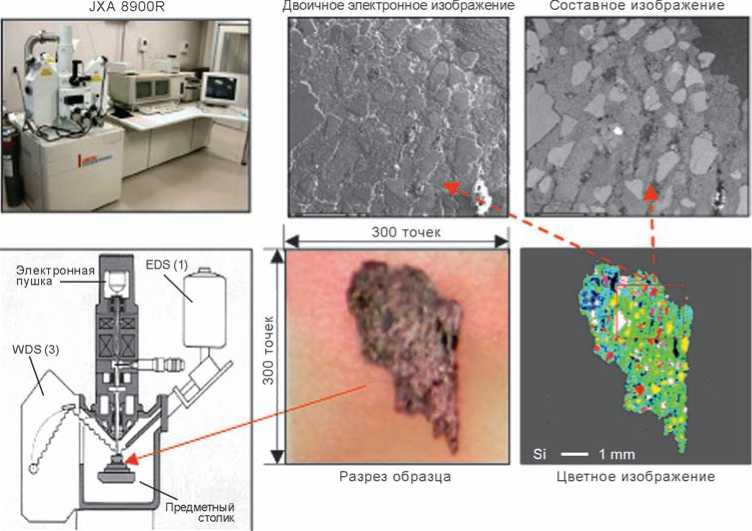

Керамика исследована на микроанализаторе ЕРМА серии JXA8900R производства «Japan Electronics» (рис. 5). Образец вставлялся в маленький цилиндрический комочек смолы и шлифовался до полного разглаживания швов между керамической частью и закрепляющей смолой. Затем с помощью ионного распылителя на поверхность черепка тонким слоем наносились ионы золота (Au).

Рис. 5. Анализатор EPMA и сканированное изображение.

Анализ поверхности материала и обработка изображения

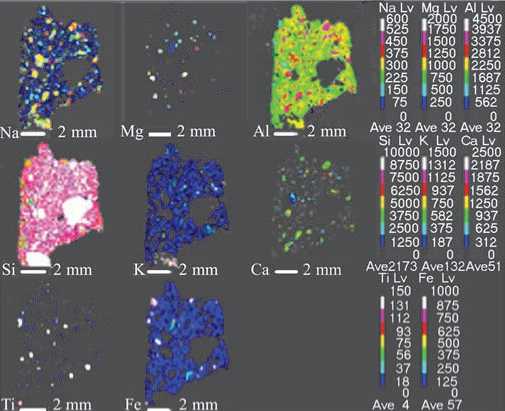

При исследовании керамики ставилась задача определения количественного и качественного содержания основных химических элементов в составе формовочных масс: натрия (Na), магния (Mg), алюминия (Al), кремния (Si), калия (K), кальция (Ca), титана (Ti), железа (Fe). Результаты анализа отображались на мониторе восемью цветами (по количеству элементов), по насыщенности соразмерными процентному содержанию элемента: черным – самое низкое, по мере увеличения за ним следуют голубой, зеленый, красный, и белый соответствует наибольшей процентной доле.

Бомбардировка электронным пучком производилась в 90 000 точек поверхности образца. Таким образом, исходя из полученного изображения, можно с высокой точностью определять химические элементы, размеры зерен песка и вычислять их процентные доли и количество.

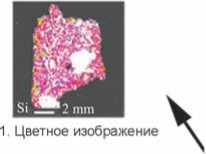

Такаси Такеучи был разработан компьютерный метод количественной оценки зерен песка и обработки изображения с помощью специального программного обеспечения (рис. 6). Результаты анализа регистрируются на экране монитора сначала в цветном изображении, а затем переводятся в серую шкалу со скоростью в восемь бит (0–255 тон). Используя микромер и изображение распределения, например, кремния (Si) на разрезе, определяли координаты углов (краев) разреза образца и вычисляли его общую площадь. Каждое из полученных изображений (карт) распределения элементов подвергалось двоичной обработке: устанавливались пороговые значения диаметра зерен песка и на экране просвечивались только они. При этом путем ретуширования и интерполяции исправлялись места утолщений и пробелы образца на картинке. Затем определялись количество зерен песка, совокупная площадь их сечений и ее процентное отношение к общей площади поверхности пробы. Далее, выбрав десять самых больших значений диаметра зерен из всех введенных в компьютер данных, высчитывали средний диаметр (см. рис. 5, 6).

Результаты

Полевой шпат является твердым раствором трех крайних членов: альбита (Na[AlSi3O8]), аноритита (Ca[Al2Si2O8]) и калишпата (К[AlSi3O8]). При этом первые два составляют непрерывный ряд плагиоклазов от основных (с высоким содержанием Са) до кислых (с низким содержанием Са, высоким – Na и более высоким – SiO2), в которых может присутствовать калишпат в количестве не более 10 %, поскольку обычно он образует самостоятельный минерал, характерный для кислых магматических пород. По-

2 mm

2 mm

1250 187

Ave2173 Ave132Ave51

‘2 mm

2 mm mm

3750 2500

450 ,375

1500 ,1250

3375 2812 2250 1687 1125 562

I 625

1125 937 750 582 375

Fe Lv 1000

I 875

750 e 625

2 mm Ave 32 Ave 32 Ave 32 Si Lv К Lv Ca Lv 10000 1500 2500 . * I 875011312 12187

2 mm

2 mm

Ave 57

3 Установка масштаба (2 000 мм = 47 пикселей)

4 Измерение площади разреза образца (49 866 908 мм2 = 27 539 пикселей)

-

5 , Ввод пороговых значений

-

6 Преобразование изображения серой шкалы в двоичное

-

7 . Ретуширование и интерполяция

-

8 Автоматический учет зерен песка

Рис. 6. Схема обработки изображения.

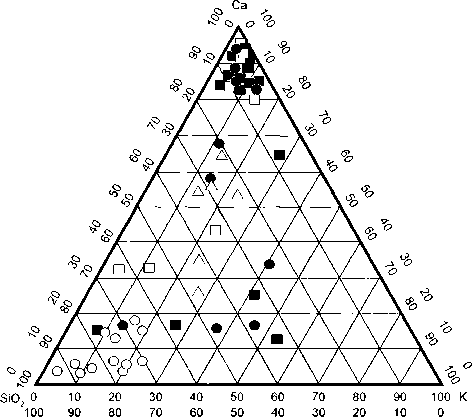

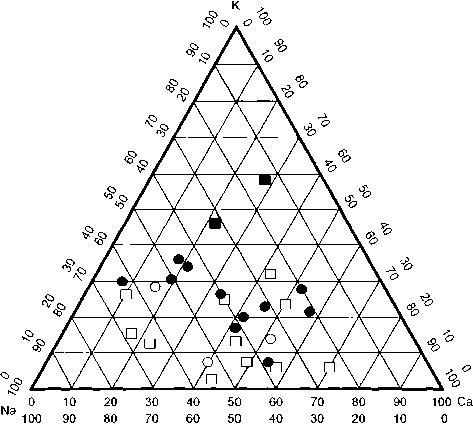

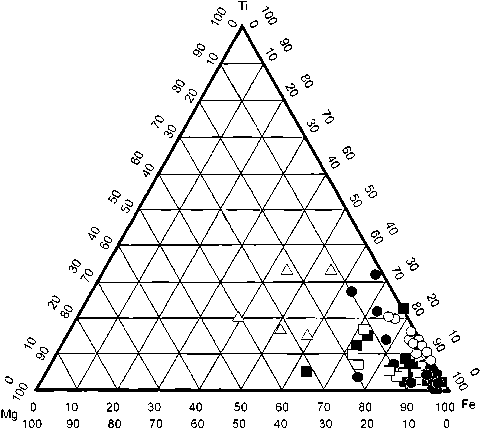

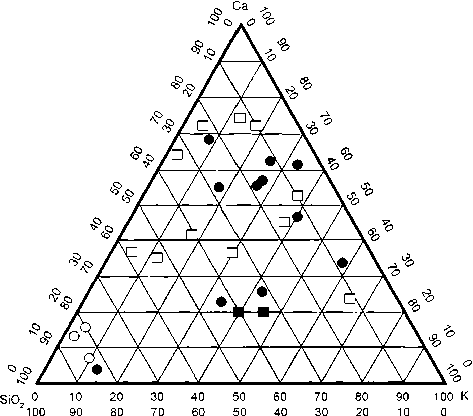

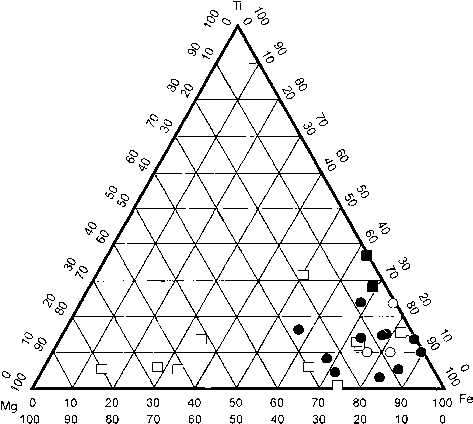

этому соотношение кремнезема, щелочей и кальция позволяет различать кислые (типичные – граниты), средние (типичный – диорит) и основные (типичные – габбро, базальты) породы. Известно также, что для ультраосновных характерны большое количество Mg и преобладание его в породообразующих минералах над Fe при очень низком содержании кремнезема. Наиболее богаты титаном основные породы, в которых он связывается кальцием, образуя сфен. В эффузивных Ti входит в состав пироксена (титанавгит) и базальтическую роговою обманку, характерную и для более кислых эффузивов. В кислых породах он обычно образует акцессорный оксид – рутил. Исхо- дя из таких закономерностей распределения главных породообразующих компонентов, можно сравнивать их соотношения в сырье, использованном в формовочных массах изученной керамики. Для этого представленные в табл. 2 и 3 количественные соотношения щелочей, кремнезема и кальция, определенные зондовым анализом, а также компонентов, характерных для темноцветных минералов (Mg–Fe–Ti), наносились на треугольные диаграммы, анализ которых позволяет выявить различие между группами проб, представляющими сырье разной географической локализации, хотя в каждой из них существует небольшой разброс данных.

Таблица 2. Результаты анализа керамики с памятников Приамурья, %

|

Номер образца |

K |

Ca |

SiO2 |

Na |

K |

Ca |

Mg |

Ti |

Fe |

|

1 |

0,36 |

0,15 |

0,50 |

0,26 |

0,52 |

0,22 |

0,03 |

0,34 |

0,63 |

|

2 |

0,45 |

0,06 |

0,48 |

0,21 |

0,69 |

0,10 |

0,03 |

0,45 |

0,52 |

|

3 |

0,39 |

0,09 |

0,52 |

0,23 |

0,63 |

0,14 |

0,03 |

0,48 |

0,49 |

|

4 |

0,29 |

0,10 |

0,61 |

0,21 |

0,58 |

0,21 |

0,05 |

0,71 |

0,23 |

|

5 |

0,30 |

0,02 |

0,68 |

0,19 |

0,76 |

0,05 |

0,02 |

0,67 |

0,30 |

|

6 |

0,27 |

0,13 |

0,60 |

0,23 |

0,52 |

0,25 |

0,08 |

0,50 |

0,42 |

|

7 |

0,31 |

0,10 |

0,58 |

0,25 |

0,56 |

0,18 |

0,08 |

0,43 |

0,49 |

|

8 |

0,30 |

0,49 |

0,21 |

0,44 |

0,21 |

0,35 |

0,37 |

0,11 |

0,52 |

|

9 |

0,48 |

0,02 |

0,50 |

0,37 |

0,60 |

0,03 |

0,06 |

0,49 |

0,45 |

|

10 |

0,58 |

0,01 |

0,41 |

0,24 |

0,75 |

0,01 |

0,05 |

0,73 |

0,23 |

|

11 |

0,43 |

0,05 |

0,52 |

0,25 |

0,67 |

0,08 |

0,04 |

0,67 |

0,29 |

|

12 |

0,44 |

0,13 |

0,43 |

0,38 |

0,48 |

0,14 |

0,51 |

0,08 |

0,41 |

|

13 |

0,49 |

0,04 |

0,47 |

0,34 |

0,61 |

0,05 |

0,02 |

0,29 |

0,69 |

|

14 |

0,45 |

0,08 |

0,47 |

0,40 |

0,51 |

0,09 |

0,07 |

0,44 |

0,49 |

|

15 |

0,48 |

0,08 |

0,44 |

0,41 |

0,51 |

0,08 |

0,02 |

0,36 |

0,61 |

|

16 |

0,37 |

0,14 |

0,49 |

0,44 |

0,41 |

0,16 |

0,06 |

0,25 |

0,69 |

|

17 |

0,40 |

0,24 |

0,36 |

0,34 |

0,41 |

0,25 |

0,02 |

0,30 |

0,68 |

|

18 |

0,30 |

0,24 |

0,46 |

0,50 |

0,28 |

0,22 |

0,05 |

0,44 |

0,51 |

|

19 |

0,35 |

0,29 |

0,36 |

0,21 |

0,43 |

0,36 |

0,13 |

0,42 |

0,46 |

|

20 |

0,57 |

0,27 |

0,15 |

0,26 |

0,50 |

0,24 |

0,09 |

0,70 |

0,21 |

|

21 |

0,56 |

0,29 |

0,15 |

0,28 |

0,48 |

0,25 |

0,11 |

0,58 |

0,30 |

|

22 |

0,36 |

0,04 |

0,60 |

0,43 |

0,51 |

0,06 |

0,01 |

0,76 |

0,23 |

|

23 |

0,54 |

0,26 |

0,20 |

0,24 |

0,51 |

0,25 |

0,04 |

0,29 |

0,67 |

|

24 |

0,40 |

0,02 |

0,58 |

0,41 |

0,56 |

0,03 |

0,02 |

0,34 |

0,63 |

|

25 |

0,01 |

0,88 |

0,11 |

0,46 |

0,01 |

0,53 |

0,36 |

0,42 |

0,23 |

|

26 |

0,49 |

0,25 |

0,26 |

0,42 |

0,38 |

0,20 |

0,01 |

0,30 |

0,69 |

|

27 |

0,52 |

0,09 |

0,38 |

0,25 |

0,64 |

0,12 |

0,06 |

0,59 |

0,35 |

|

28 |

0,52 |

0,11 |

0,36 |

0,17 |

0,68 |

0,15 |

0,08 |

0,71 |

0,20 |

|

29 |

0,41 |

0,14 |

0,45 |

0,17 |

0,61 |

0,21 |

0,12 |

0,73 |

0,15 |

|

30 |

0,43 |

0,21 |

0,36 |

0,31 |

0,46 |

0,23 |

0,01 |

0,54 |

0,45 |

|

31 |

0,56 |

0,15 |

0,29 |

0,15 |

0,67 |

0,18 |

0,07 |

0,76 |

0,17 |

Таблица 3. Результаты анализа образцов керамики с о-ва Сахалин и островов Японии, %

|

Территория |

Тип керамики |

Номер образца |

K |

Ca |

SiO2 |

Na |

K |

Ca |

Mg |

Ti |

Fe |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

О-в Сахалин |

Охотский |

31 |

0,05 |

0,04 |

0,94 |

0,48 |

0,48 |

0,04 |

0,01 |

0,16 |

0,83 |

|

71 |

0,05 |

0,06 |

0,88 |

0,45 |

0,25 |

0,30 |

0,02 |

0,20 |

0,78 |

||

|

11 |

0,16 |

0,06 |

0,78 |

0,40 |

0,43 |

0,17 |

0,03 |

0,13 |

0,83 |

||

|

131 |

0,20 |

0,05 |

0,75 |

0,54 |

0,37 |

0,09 |

0,00 |

0,14 |

0,86 |

||

|

141 |

0,09 |

0,01 |

0,89 |

0,43 |

0,50 |

0,08 |

0,03 |

0,12 |

0,85 |

||

|

231 |

0,14 |

0,19 |

0,67 |

0,48 |

0,23 |

0,29 |

0,03 |

0,20 |

0,77 |

||

|

241 |

0,10 |

0,14 |

0,76 |

0,29 |

0,29 |

0,42 |

0,00 |

0,12 |

0,88 |

||

|

111 |

0,20 |

0,03 |

0,77 |

0,55 |

0,39 |

0,06 |

0,00 |

0,09 |

0,91 |

||

|

101 |

0,11 |

0,04 |

0,85 |

0,49 |

0,39 |

0,12 |

0,03 |

0,09 |

0,88 |

||

|

121 |

0,15 |

0,13 |

0,73 |

0,40 |

0,33 |

0,28 |

0,03 |

0,10 |

0,87 |

||

|

211 |

0,19 |

0,13 |

0,67 |

0,32 |

0,40 |

0,28 |

0,00 |

0,10 |

0,90 |

||

|

221 |

0,23 |

0,07 |

0,70 |

0,40 |

0,46 |

0,14 |

0,03 |

0,06 |

0,90 |

||

|

Сусуйский |

21 |

0,04 |

0,16 |

0,80 |

0,35 |

0,14 |

0,51 |

0,00 |

0,23 |

0,77 |

|

|

22 |

0,03 |

0,13 |

0,85 |

0,52 |

0,08 |

0,40 |

0,08 |

0,10 |

0,81 |

||

|

212 |

0,10 |

0,06 |

0,84 |

0,55 |

0,29 |

0,16 |

0,13 |

0,10 |

0,78 |

||

|

Г. Вакканай |

Охотский |

7 |

0,14 |

0,59 |

0,27 |

0,24 |

0,14 |

0,61 |

0,09 |

0,13 |

0,78 |

|

11 |

0,37 |

0,15 |

0,48 |

0,49 |

0,37 |

0,14 |

0,10 |

0,07 |

0,83 |

||

|

1 |

0,02 |

0,94 |

0,04 |

0,38 |

0,01 |

0,60 |

0,09 |

0,01 |

0,90 |

||

|

31 |

0,05 |

0,89 |

0,06 |

0,08 |

0,05 |

0,87 |

0,02 |

0,01 |

0,97 |

||

|

32 |

0,13 |

0,82 |

0,05 |

0,18 |

0,11 |

0,71 |

0,20 |

0,03 |

0,77 |

||

|

41 |

0,12 |

0,17 |

0,70 |

0,15 |

0,36 |

0,50 |

0,08 |

0,21 |

0,71 |

||

|

42 |

0,47 |

0,15 |

0,38 |

0,56 |

0,33 |

0,10 |

0,10 |

0,28 |

0,62 |

||

|

43 |

0,07 |

0,84 |

0,08 |

0,18 |

0,07 |

0,75 |

0,02 |

0,02 |

0,96 |

||

|

44 |

0,11 |

0,69 |

0,20 |

0,05 |

0,13 |

0,82 |

0,00 |

0,05 |

0,95 |

||

|

45 |

0,41 |

0,33 |

0,26 |

0,13 |

0,48 |

0,39 |

0,02 |

0,31 |

0,67 |

||

|

Сусуйский |

8 |

0,19 |

0,53 |

0,27 |

0,21 |

0,21 |

0,58 |

0,12 |

0,15 |

0,73 |

|

|

9 |

0,09 |

0,69 |

0,22 |

0,39 |

0,07 |

0,54 |

0,24 |

0,05 |

0,71 |

||

|

10 |

0,35 |

0,22 |

0,42 |

0,45 |

0,34 |

0,21 |

0,22 |

0,09 |

0,68 |

||

|

12 |

0,28 |

0,62 |

0,11 |

0,41 |

0,18 |

0,41 |

0,06 |

0,15 |

0,79 |

||

|

13 |

0,33 |

0,61 |

0,07 |

0,20 |

0,28 |

0,52 |

0,09 |

0,04 |

0,87 |

||

|

14 |

0,42 |

0,27 |

0,31 |

0,50 |

0,30 |

0,19 |

0,00 |

0,10 |

0,90 |

||

|

15 |

0,27 |

0,58 |

0,15 |

0,31 |

0,22 |

0,47 |

0,08 |

0,14 |

0,78 |

||

|

1 |

0,59 |

0,32 |

0,09 |

0,45 |

0,36 |

0,19 |

0,28 |

0,16 |

0,56 |

||

|

2 |

0,40 |

0,48 |

0,12 |

0,40 |

0,27 |

0,33 |

0,09 |

0,22 |

0,69 |

||

|

3 |

0,26 |

0,55 |

0,19 |

0,39 |

0,20 |

0,41 |

0,15 |

0,03 |

0,82 |

||

|

4 |

0,13 |

0,04 |

0,84 |

0,61 |

0,30 |

0,08 |

0,00 |

0,14 |

0,86 |

||

|

О-в Рисири |

Охотский |

5 |

0,11 |

0,32 |

0,57 |

0,37 |

0,16 |

0,47 |

0,11 |

0,06 |

0,83 |

|

6 |

0,05 |

0,31 |

0,63 |

0,38 |

0,09 |

0,53 |

0,11 |

0,18 |

0,71 |

||

|

7 |

0,07 |

0,83 |

0,10 |

0,09 |

0,07 |

0,84 |

0,10 |

0,04 |

0,86 |

||

|

8 |

0,23 |

0,42 |

0,34 |

0,58 |

0,15 |

0,27 |

0,19 |

0,10 |

0,71 |

||

|

9 |

0,07 |

0,91 |

0,02 |

0,27 |

0,05 |

0,68 |

0,06 |

0,03 |

0,91 |

||

|

10 |

0,13 |

0,80 |

0,06 |

0,29 |

0,10 |

0,61 |

0,06 |

0,04 |

0,90 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

13 |

0,04 |

0,95 |

0,01 |

0,16 |

0,03 |

0,81 |

0,19 |

0,06 |

0,75 |

||

|

15 |

0,07 |

0,91 |

0,02 |

0,30 |

0,05 |

0,65 |

0,09 |

0,03 |

0,88 |

||

|

RYR290 |

0,03 |

0,65 |

0,32 |

0,55 |

0,02 |

0,42 |

0,80 |

0,06 |

0,14 |

||

|

RYR194 |

0,15 |

0,33 |

0,52 |

0,66 |

0,11 |

0,24 |

0,26 |

0,00 |

0,73 |

||

|

RYR291 |

0,19 |

0,71 |

0,10 |

0,44 |

0,12 |

0,44 |

0,66 |

0,06 |

0,28 |

||

|

RYR292 |

0,12 |

0,75 |

0,13 |

0,44 |

0,08 |

0,49 |

0,30 |

0,06 |

0,64 |

||

|

Сусуйский |

RYR230 |

0,30 |

0,37 |

0,33 |

0,40 |

0,27 |

0,33 |

0,14 |

0,12 |

0,74 |

|

|

RYR192 |

0,06 |

0,72 |

0,22 |

0,25 |

0,06 |

0,70 |

0,61 |

0,06 |

0,33 |

||

|

RYR333 |

0,65 |

0,24 |

0,11 |

0,64 |

0,26 |

0,10 |

0,15 |

0,11 |

0,74 |

||

|

RYR204 |

0,38 |

0,45 |

0,17 |

0,67 |

0,15 |

0,18 |

0,52 |

0,13 |

0,35 |

||

|

32 |

0,05 |

0,37 |

0,59 |

0,36 |

0,07 |

0,57 |

0,19 |

0,31 |

0,50 |

||

|

42 |

0,38 |

0,51 |

0,11 |

0,27 |

0,31 |

0,42 |

0,03 |

0,14 |

0,83 |

||

|

14 |

0,19 |

0,40 |

0,40 |

0,26 |

0,24 |

0,50 |

0,03 |

0,16 |

0,81 |

||

|

О-в Ребун |

Охотский |

1 |

0,09 |

0,89 |

0,02 |

0,05 |

0,08 |

0,86 |

0,05 |

0,01 |

0,95 |

|

9 |

0,10 |

0,85 |

0,05 |

0,21 |

0,08 |

0,71 |

0,02 |

0,01 |

0,97 |

||

|

10 |

0,53 |

0,12 |

0,35 |

0,27 |

0,60 |

0,13 |

0,00 |

0,21 |

0,79 |

||

|

12 |

0,05 |

0,92 |

0,03 |

0,09 |

0,04 |

0,86 |

0,06 |

0,01 |

0,94 |

||

|

16 |

0,05 |

0,94 |

0,01 |

0,04 |

0,04 |

0,92 |

0,05 |

0,01 |

0,94 |

||

|

17 |

0,41 |

0,25 |

0,34 |

0,46 |

0,34 |

0,20 |

0,06 |

0,04 |

0,90 |

||

|

24 |

0,08 |

0,14 |

0,77 |

0,60 |

0,15 |

0,25 |

0,12 |

0,16 |

0,72 |

||

|

29 |

0,07 |

0,84 |

0,09 |

0,24 |

0,06 |

0,70 |

0,08 |

0,03 |

0,89 |

||

|

31 |

0,09 |

0,85 |

0,06 |

0,07 |

0,09 |

0,84 |

0,07 |

0,03 |

0,89 |

||

|

32 |

0,04 |

0,83 |

0,12 |

0,19 |

0,04 |

0,78 |

0,03 |

0,05 |

0,93 |

||

|

33 |

0,08 |

0,91 |

0,01 |

0,05 |

0,08 |

0,87 |

0,04 |

0,01 |

0,95 |

||

|

61 |

0,26 |

0,16 |

0,58 |

0,24 |

0,47 |

0,29 |

0,02 |

0,03 |

0,95 |

||

|

62 |

0,05 |

0,92 |

0,03 |

0,09 |

0,05 |

0,86 |

0,34 |

0,04 |

0,61 |

||

|

63 |

0,09 |

0,85 |

0,06 |

0,20 |

0,07 |

0,73 |

0,07 |

0,04 |

0,89 |

||

|

67 |

0,28 |

0,64 |

0,07 |

0,16 |

0,26 |

0,59 |

0,06 |

0,09 |

0,85 |

||

|

68 |

0,11 |

0,85 |

0,04 |

0,11 |

0,10 |

0,79 |

0,17 |

0,11 |

0,73 |

||

|

Сусуйский |

614 |

0,46 |

0,20 |

0,34 |

0,31 |

0,48 |

0,21 |

0,02 |

0,29 |

0,69 |

|

|

615 |

0,40 |

0,20 |

0,40 |

0,12 |

0,59 |

0,29 |

0,00 |

0,38 |

0,62 |

||

|

Г. Есаши |

Охотский |

15 |

0,24 |

0,35 |

0,41 |

0,50 |

0,20 |

0,30 |

0,21 |

0,35 |

0,44 |

|

16 |

0,27 |

0,26 |

0,47 |

0,57 |

0,22 |

0,21 |

0,26 |

0,15 |

0,59 |

||

|

22 |

0,14 |

0,53 |

0,33 |

0,41 |

0,12 |

0,47 |

0,32 |

0,20 |

0,48 |

||

|

35 |

0,15 |

0,63 |

0,22 |

0,56 |

0,09 |

0,35 |

0,11 |

0,33 |

0,56 |

||

|

61 |

0,15 |

0,56 |

0,29 |

0,52 |

0,10 |

0,37 |

0,37 |

0,26 |

0,37 |

||

|

62 |

0,23 |

0,53 |

0,24 |

0,47 |

0,16 |

0,37 |

0,32 |

0,17 |

0,51 |

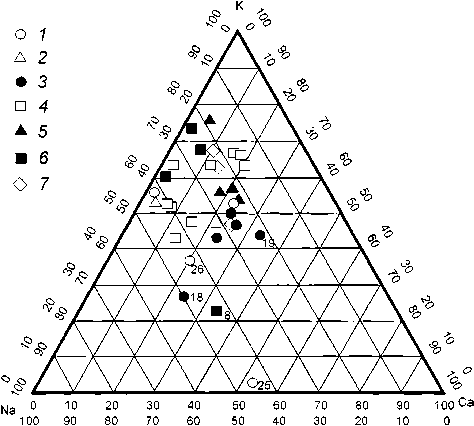

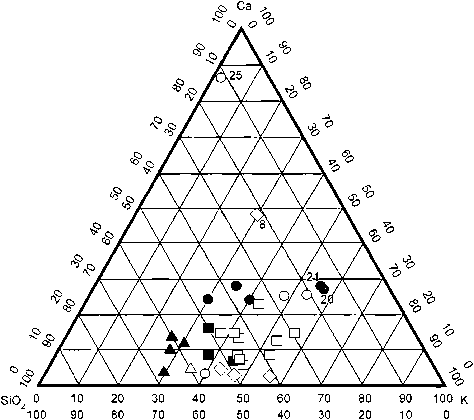

Приамурская керамика. Низкое содержание Са (рис. 7, 8) позволяет считать, что для формовочных масс в основном использовались средние и кислые породы или пески, образовавшиеся за счет их размыва. Высокое содержание Тi (рис. 9) может быть связано с избирательным накоплением в последних тяжелых акцессорных титансодержащих минералов – рутила, сфена, ильменита. Сырье, входящее в состав образцов № 25 и 8, относится к основным породам. В данном случае требуется их дополнительное изучение для построения достоверных выводов.

Сахалинская керамика. Охотская группа. Избыточное содержание кремнезема свидетельствует о том, что в использованном материале присутствовал кварц,

Рис. 7. Соотношение Ca, К, Na.

1 – Новопетровка III; 2 – Сергеевка; 3 – Громатуха;

4 – Троицкий могильник; 5 – могильник Куприяново;

6 – могильник Шапка; 7 – Найфельд.

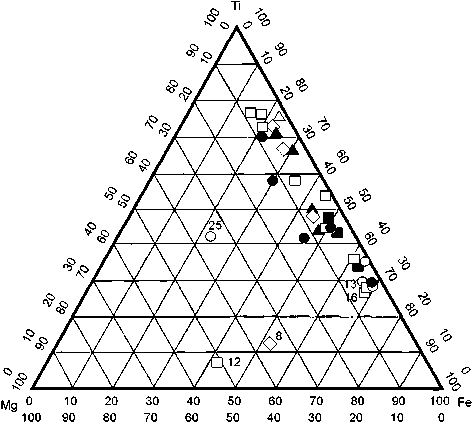

Рис. 9. Соотношение Fe, Mg, Ti.

Усл. обозн. см. рис. 7.

Рис. 8. Соотношение Ca, K, SiO2. Усл. обозн. см. рис. 7.

Рис. 10. Соотношение Ca, K, Na. Охотский тип керамики.

1 – о-в Сахалин; 2 – г. Вакканай; 3 – о-в Рисири;

4 – о-в Ребун; 5 – г. Есаши.

а небольшое количество калия и натрия и подчиненное им содержание кальция (рис. 10, 11) означают наличие калишпата и кислого плагиоклаза, т.е. исходная порода соответствовала по составу гранитам. Преобладание железа над магнием в тех же пробах (рис. 12) также характерно для кислых пород, где носителем этих компонентов именно с таким их соотношением является биотит.

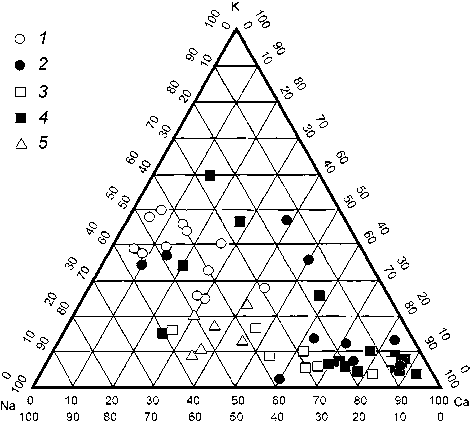

Сусуйская группа. Значимые различия между образцами на диаграммах (рис. 13–15) не выявлены. Возможно, это связано с малым количеством анализи- рованных проб, так что сравнение в этом случае представляется некорректным.

Керамика г. Вакканай. Охотская группа (см. рис. 10–12). Большой разброс точек на диаграммах и существенно кальциевый состав определенной группы образцов при среднем и низком содержании Ca и высоком – SiO2 в остальных позволяют предположить наличие двух разных источников, одним из которых являлись основные породы, обогащенные кальцием, другим – кислые и средние (бедные Ca).

Рис. 11. Соотношение Ca, K, SiO2. Охотский тип керамики.

Усл. обозн. см. рис. 10.

Рис. 13. Соотношение Ca, K, Na. Сусуйский тип керамики.

Усл. обозн. см. рис. 10.

Рис. 12. Соотношение Mg, Ti, Fe. Охотский тип керамики.

Усл. обозн. см. рис. 10.

Рис. 14. Соотношение Ca, K, SiO2. Сусуйский тип керамики.

Усл. обозн. см. рис. 10.

Это подтверждается также распределением точек на диаграмме Mg–Ti–Fe. Часть образцов отличается повышенным содержанием железа, в остальных много титана. Последнее может быть характерным для роговой обманки эффузивных пород. При этом общее для всех проб низкое содержание Mg фактически исключает участие ультраосновных пород в формировании использованного сырья.

Сусуйская группа (см. рис. 13–15). Не наблюдается разграничения на две группы. Тяготение точек к Fe-вершине треугольника (низкое содержание Mg) означает, что ультраосновные породы не принимали большого участия в формировании сырья.

Керамика о-ва Рисири. Охотская группа (см. рис. 10–12). Можно выделить две группы образцов, при этом в обеих исходные породы не были ульт-раосновными. Темноцветные минералы, вероятно, представлены роговой обманкой или биотитом.

Сусуйская группа (см. рис. 13–15) . Выделяются две группы образцов: с высоким содержанием Fe и с

Рис. 15. Соотношение Mg, Ti, Fe. Сусуйский тип керамики.

Усл. обозн. см. рис. 10.

повышенным – Mg. График Na–K–Ca подтверждает деление на две группы: средние и более кислые породы. Для первых можно предполагать участие роговой обманки и пироксена.

Керамика о-ва Ребун. Охотская группа (см. рис. 10– 12). Анализ диаграмм показывает наличие двух групп образцов: среднеосновных и более кислых, что свидетельствует об участии пород разного состава в формировании сырья.

Сусуйская группа (см. рис. 13–15) . По всей вероятности, можно говорить о средних породах. Низкое содержание Mg подчеркивает отсутствие ультраос-новных пород.

Керамика г. Есаши. Охотская группа (см. рис. 10– 12). Распределение точек на всех диаграммах указывает на участие средних пород в формировании сырья. Состав образцов соответствует, скорее всего, диориту.

Заключение

Среди представленных для анализа образцов до ста-точно четко выделяется керамика из Приамурья, где сырье формировалось на основе разрушения средних и кислых пород с низким содержанием Ca и высоким – Ti. Однако данный анализ не позволяет охарактеризовать индивидуальные черты формовочных масс изделий с конкретных памятников, что могло бы подчеркнуть применение разного местного сырья для их изготовления в различные исторические периоды.

Для сахалинской керамики с большой долей вероятности отмечается использование песка размытых кис- лых пород, основу которого составляет кварц с примесью калиевого полевого шпата и кислого плагиоклаза.

Выделение почти на всех исследованных памятниках Японии двух источников для формирования сырья, возможно, объясняется региональными особенностями (вулканическое происхождение значительной части пород, состав которых меняется со временем даже у одного вулкана).

Первый опыт применения EPMA для характеристики дальневосточной керамики показывает возможность его использования для разделения коллекций на группы по соотношению главных химических компонентов. Однако этот же опыт свидетельствует о том, что в дальнейшем необходимо придерживаться следующих положений:

-

– выборка образцов должна быть статистически значимой, позволяющей проводить корректные сравнения;

-

– в число определяемых основных химических элементов в составе полевых шпатов необходимо добавить Al2O3, как один из главных компонентов сырья;

-

– результаты должны отражать не процентные соотношения элементов, а их абсолютные значения.

Коллектив авторов благодарит Ато Какиучи за перевод японской части статьи на русский язык. Российские авторы признательны профессору Университета Хоккайдо Като Хирофуми, канд. ист. наук Е.В. Войтишек и В.А. Дерюгину за помощь в подготовке статьи.